Содержание

- 2. история В истории развития гистологии можно выделить три основных периода: домикроскопический, микроскопический и современный. Домикроскопический период

- 3. Микроскопический период – 1665 – 1950 гг. Начало этого периода связано с именем английского физика Р.

- 4. Я. Пуркинье описал наличие в животных клетках цитоплазмы и ядра, а несколько позже Р. Браун обнаружил

- 5. Р. Вирхов в 1858 г. уточнил, что развитие клеток осуществляется путем деления исходной клетки. Разработанная Т.

- 6. Дальнейшее совершенствование микроскопов позволило выявить в клетках более мелкие структуры: 1) пластинчатый комплекс (К. Гольджи –

- 7. Этап голландской школы Современный этап развития гистологии начался с 1950 г., когда впервые электронный микроскоп был

- 8. Первым в России применившим в научных исследованиях микроскоп был M. В. Ломоносов. По его инициативе при

- 9. Нейрогистологические исследования активно проводились в Казани К. А. Арнштейном, А. С. Догелем, A. E. Смирновым, Д.

- 10. 2) Петербургская гистологическая школа при Медико-хирургической академии (К. Э. Бэр – эмбриолог, Н. М. Якубович, М.

- 11. 3) Петербургская гистологическая школа при университете (Ф. В. Овсянников – исследования органов чувств, А. С. Догель

- 12. 5) Казанская гистологическая школа – К. А. Арнштейн, А. С. Догель, А. Е. Смирнов, Т. А.

- 13. Открытия в цитологии и создание клеточной теории стимулировали развитие гистологии. Большое влияние на развитие науки оказали

- 14. Гистология человека — раздел медицины, изучающий строение тканей человека. Гистопатология — это раздел микроскопического изучения поражённой

- 15. Гистология ("гистос" греч. -ткань) - в узком понимании это - наука или учение о тканях. В

- 16. Методы исследования в гистологии. Как любая наука гистология располагает своим арсеналом методов исследований: I. Основной метод

- 17. II. Специальные методы: 1.Цито- или гистохимия - суть заключается использовании строго специфических химических реакций с светлым

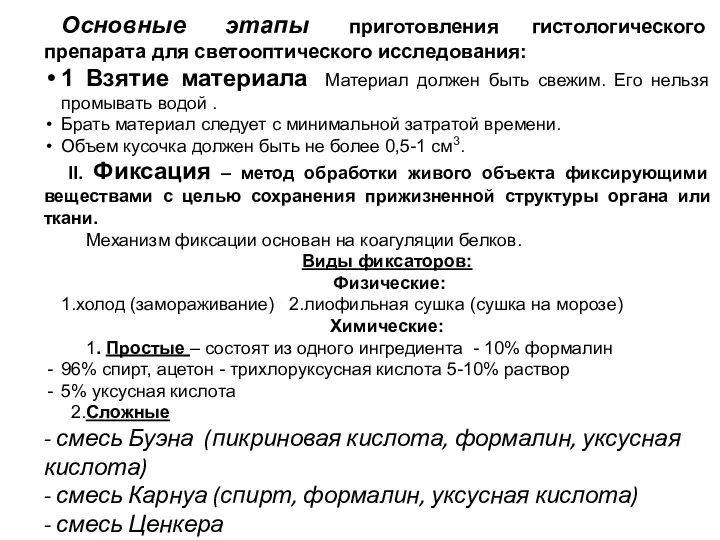

- 18. Основные этапы приготовления гистологического препарата для светооптического исследования: 1 Взятие материала Материал должен быть свежим. Его

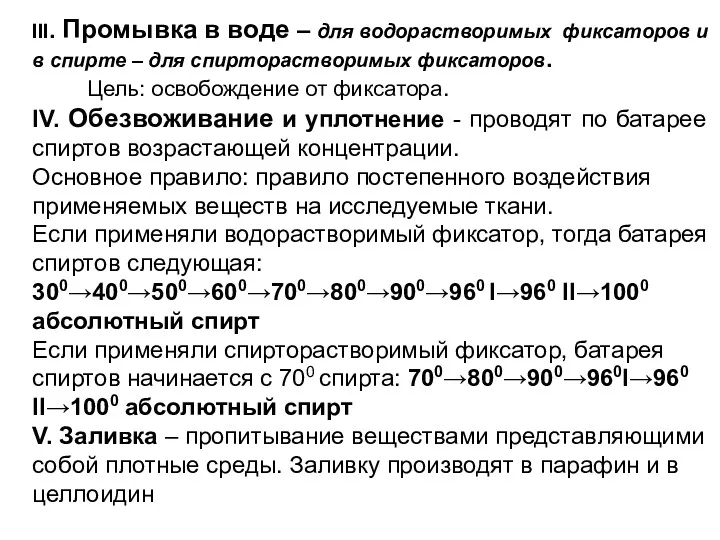

- 19. III. Промывка в воде – для водорастворимых фиксаторов и в спирте – для спирторастворимых фиксаторов. Цель:

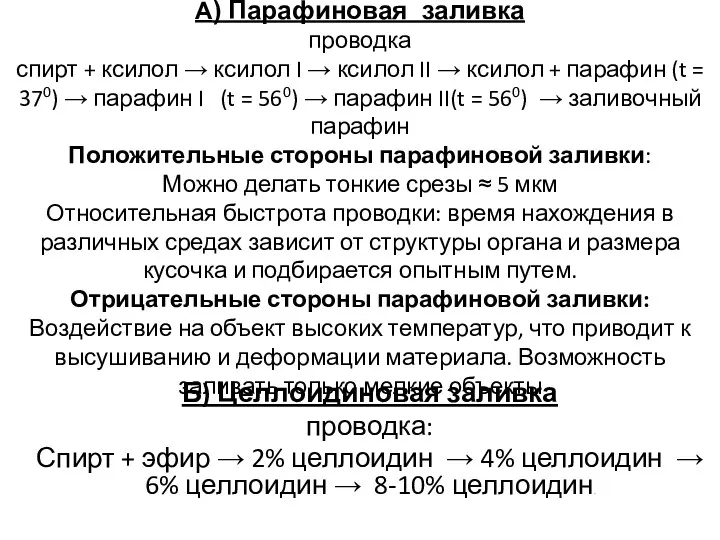

- 20. А) Парафиновая заливка проводка спирт + ксилол → ксилол I → ксилол II → ксилол +

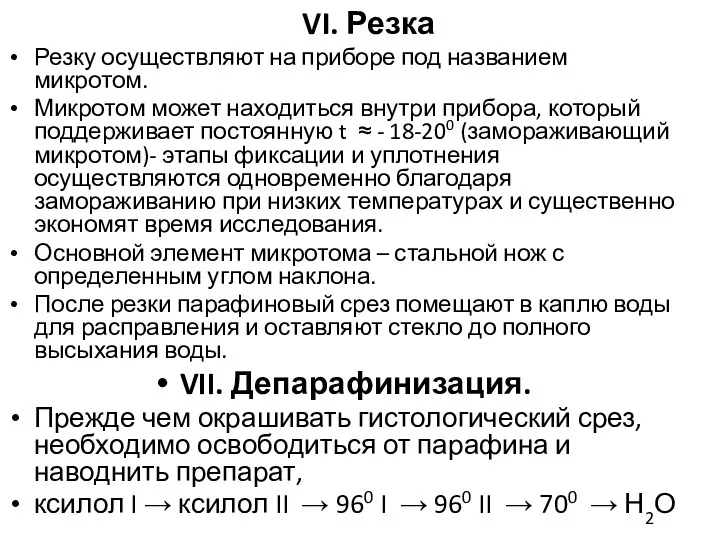

- 21. VI. Резка Резку осуществляют на приборе под названием микротом. Микротом может находиться внутри прибора, который поддерживает

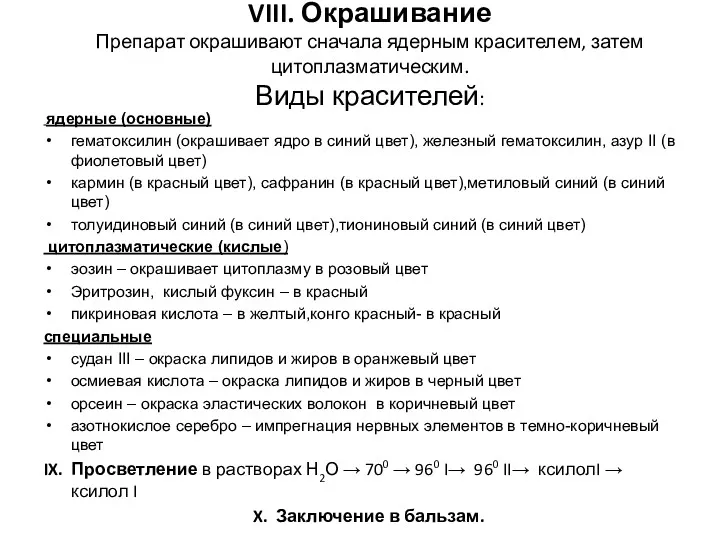

- 22. VIII. Окрашивание Препарат окрашивают сначала ядерным красителем, затем цитоплазматическим. Виды красителей: ядерные (основные) гематоксилин (окрашивает ядро

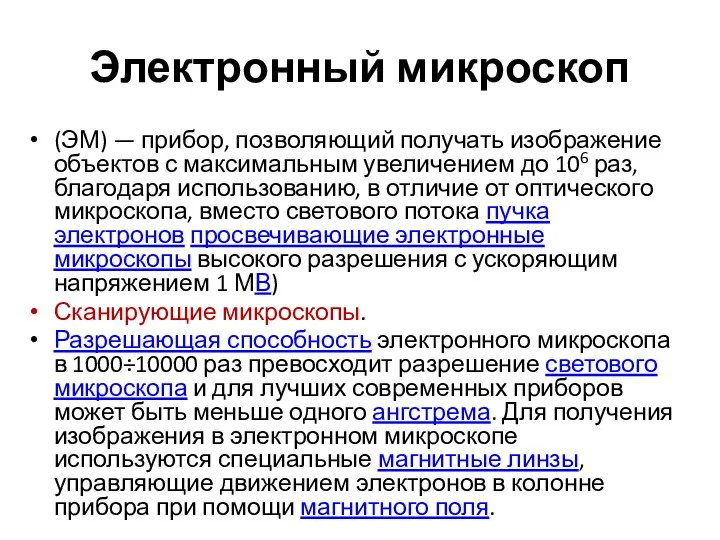

- 23. Электронный микроскоп (ЭМ) — прибор, позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением до 106 раз, благодаря

- 24. Принцип работы электронного микроскопа Источник электронов – катод электронной пушки Линзы- электромагнитные катушки В тубусе расположены

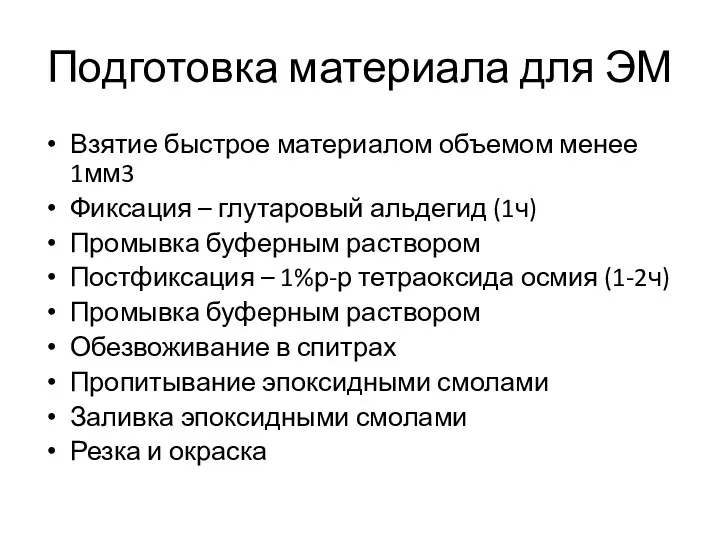

- 25. Подготовка материала для ЭМ Взятие быстрое материалом объемом менее 1мм3 Фиксация – глутаровый альдегид (1ч) Промывка

- 26. ЦИТОЛОГИЯ

- 27. Формы организации живой материи: I. Доклеточная: 1) вирусы: а. ДНК-содержащие б. РНК-содержащие 2) бактериофаги. II. Клеточная

- 28. Основные положения современной клеточной теории: I. Клетка - наименьшая элементарная единица живого, вне которой нет жизни.

- 29. Клетка Клетка - это элементарная живая система, состоящая из цитоплазмы, ядра, оболочки и являющаяся основой развития,

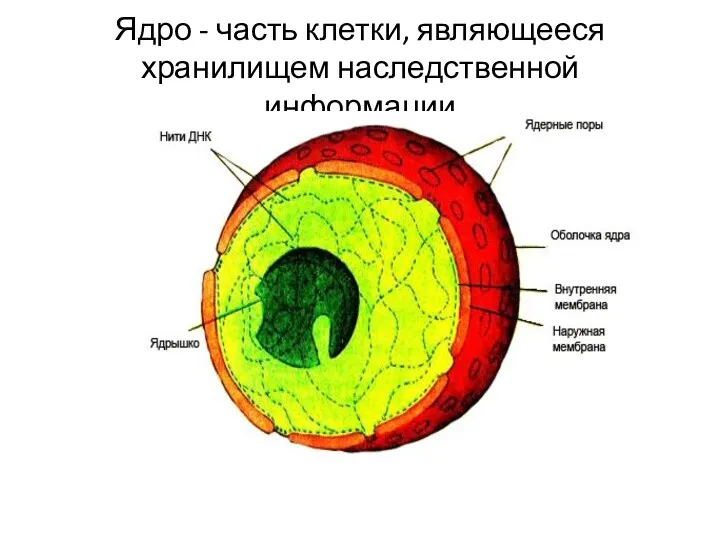

- 30. Ядро - часть клетки, являющееся хранилищем наследственной информации

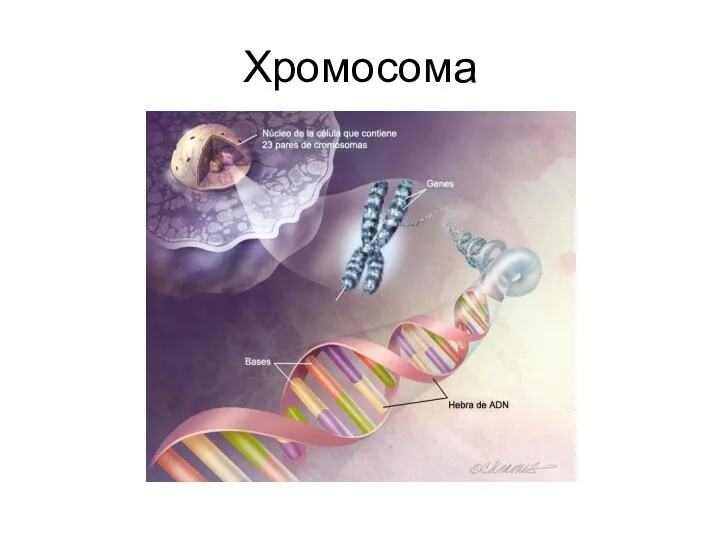

- 31. Хромосома

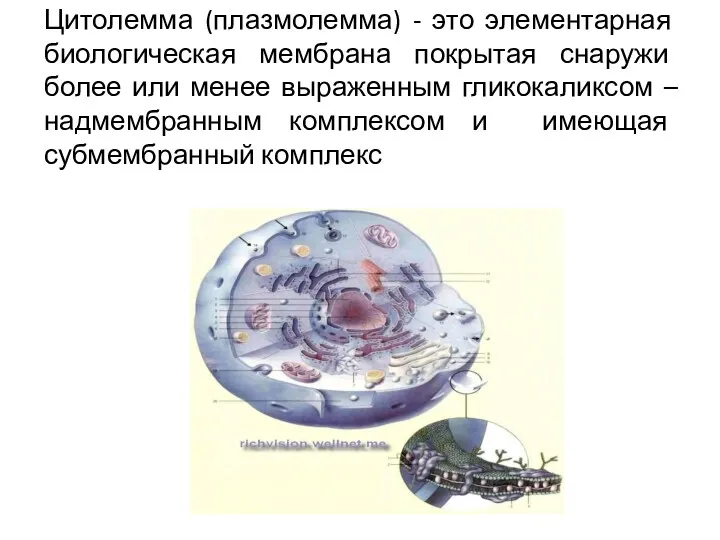

- 32. Цитолемма (плазмолемма) - это элементарная биологическая мембрана покрытая снаружи более или менее выраженным гликокаликсом –надмембранным комплексом

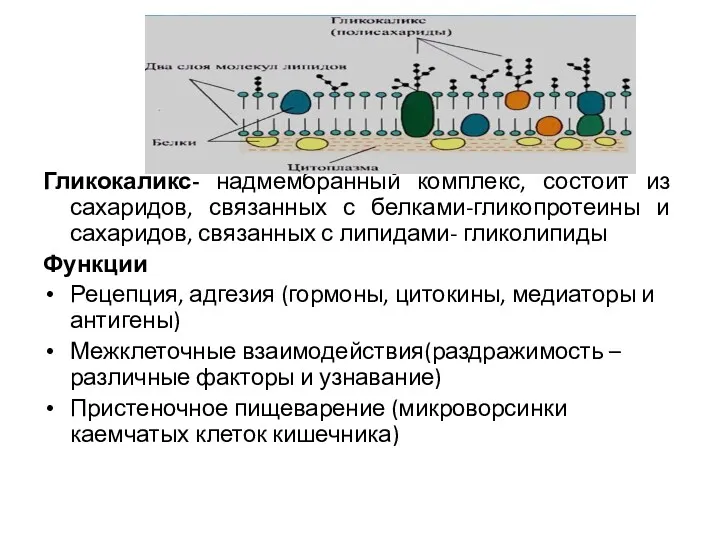

- 33. Гликокаликс- надмембранный комплекс, состоит из сахаридов, связанных с белками-гликопротеины и сахаридов, связанных с липидами- гликолипиды Функции

- 34. Мембранный комплекс Слой фосфолипидов с встроенными белками Холестерин (сфинголипиды – характерны для н.с.) Структурные белки:интегральные(ионные каналы

- 35. Субмембранный комплекс Микротрубочки (24-25 нм) полые цилиндры из тубулина Микрофиламенты (5-7нм) нити, выполняющие двигательную и опорную

- 36. Функции цитолеммы: - разграничительная; - активный и пассивный транспорт веществ в обе стороны; - рецепторные функции;

- 37. Мембранный транспорт: пассивный (диффузия) облегченная диффузия через каналы:натриевые, калиевые, кальциевые, хлорные и аквапорины Активный транспорт-Поглощение Опосредованный

- 38. Цитоплазма

- 39. Гиалоплазма это гомогенная, под микроскопом бесструктурная масса; по химической природе представляет собой коллоидную систему и состоит

- 40. Компартменты органоиды и включения. Компартменты - это структуры, находящиеся в гиалоплазме, имеющие определенное строение (форму и

- 41. Органоиды - постоянные структуры цитоплазмы, имеющие определенное строение и функции. Органоиды классифицируются по строению и по

- 42. Пластинчатый комплекс (Гольджи) - система наслоенных друг на друга уплощенных цистерн, стенка которых состоит из элементарной

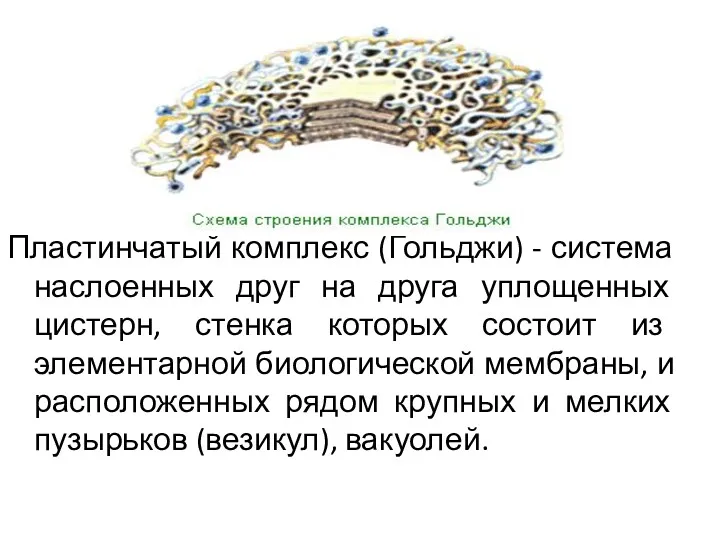

- 43. Функции КГ цис-сторона связана с системой транспорта, транс- сторона отщепляет вакуоли Синтез полисахаридов и гликопротеинов Процессинг(фосфорилирование,

- 44. 2. Эндоплазматическая сеть(ЭПС) - это система (сеть) внутриклеточных канальцев, стенки которых состоят из элементарных биологических мембран.

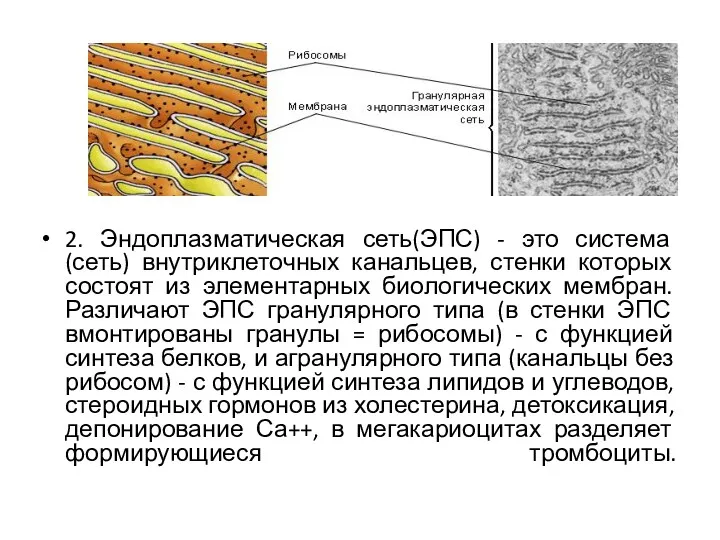

- 45. Митохондрии – 2-х мембранные структуры округлой, овальной и вытянутой формы

- 46. Существует 2 вида митохондрий: с пластинчатыми и трубчатыми (продуцирующими стероиды) кристами Функции: энергетическая Окисление и фосфорилирование:

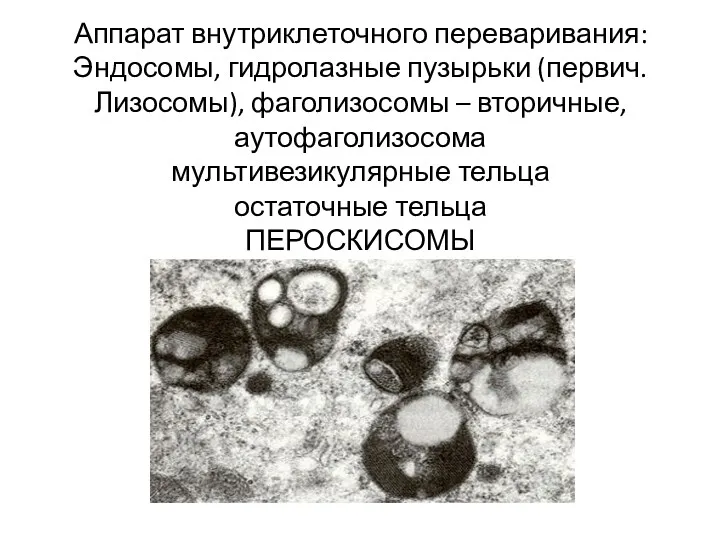

- 47. Аппарат внутриклеточного переваривания: Эндосомы, гидролазные пузырьки (первич. Лизосомы), фаголизосомы – вторичные, аутофаголизосома мультивезикулярные тельца остаточные тельца

- 48. НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНЕЛЛЫ - Митохондриальные рибосомы - Цитоплазматические рибосомы - Свободные и связанные с ЭПС

- 49. Функция рибосом трансляция мРНК и сборка полипептидов полирибосомы: комплекс нескольких рибосом, расположенных на одной молекуле м

- 50. ЭЛЕКТРОНОГРАММА

- 51. Органеллы, содержащие микротрубочки Реснички, жгутики Реснички-цитоплазматические выросты с аксонемой внутри Аксонема = 9*2+2(центральный дуплет) От центральных

- 52. Строение реснички

- 53. Центросома Клеточный центр - органоид обеспечивающий двигательную функцию (растаскивание хромосом) при делении клетки.

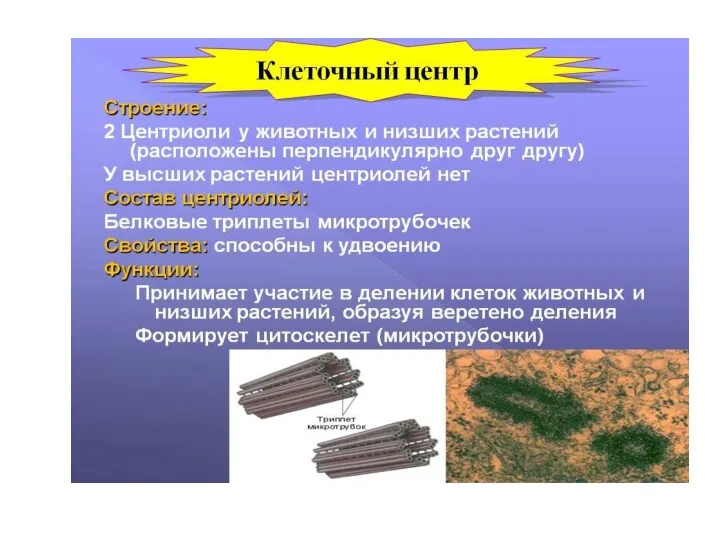

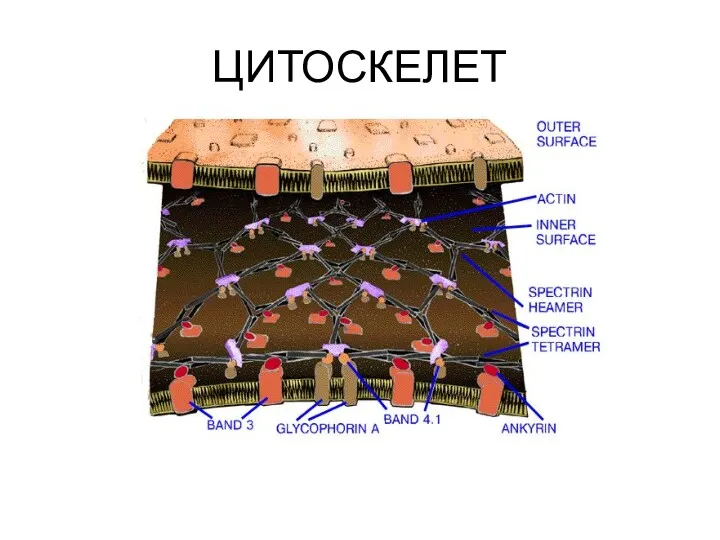

- 55. Цитоскелет- трехмерная цитопл-я сеть из микротрубочек, м-филаментов, миофиламентов и микротрабекул

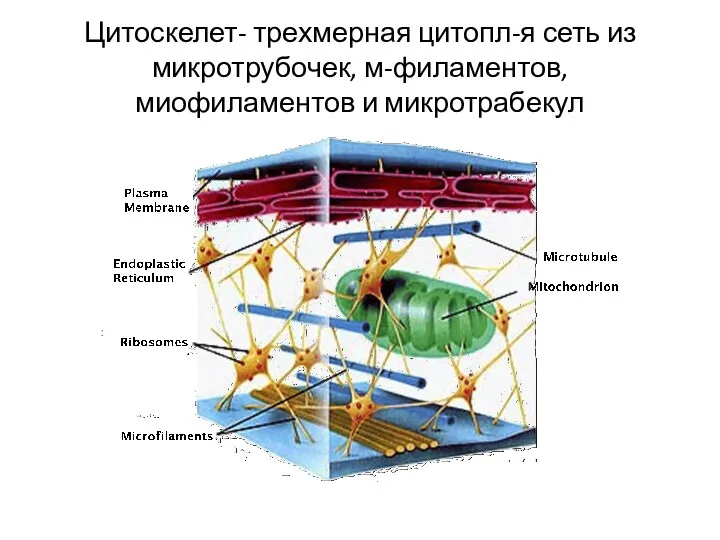

- 56. Функции: поддерживает форму клетки подвижность, упругость механическая интеграция внутриклеточных компонентов цитоплазмы клеток внутриклеточный транспорт межклеточные соединения

- 57. Распределение филаментов 1.кератиновые тонофиламенты – эпителиальные ткани 2.десминовые – мышечные ткани(кроме миоцитов сосудов) 3.виментиновые-фибробласты, макрофаги, миоциты,

- 58. Виментиновые филаменты

- 59. Тонофиламенты

- 60. ЦИТОСКЕЛЕТ

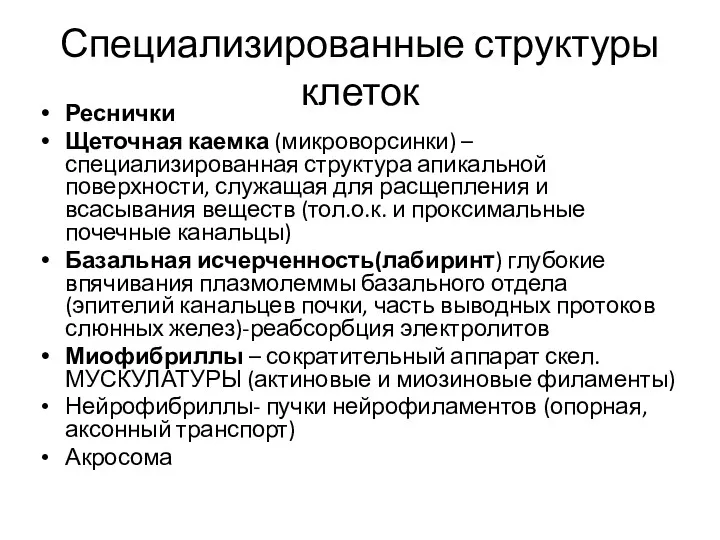

- 61. Специализированные структуры клеток Реснички Щеточная каемка (микроворсинки) – специализированная структура апикальной поверхности, служащая для расщепления и

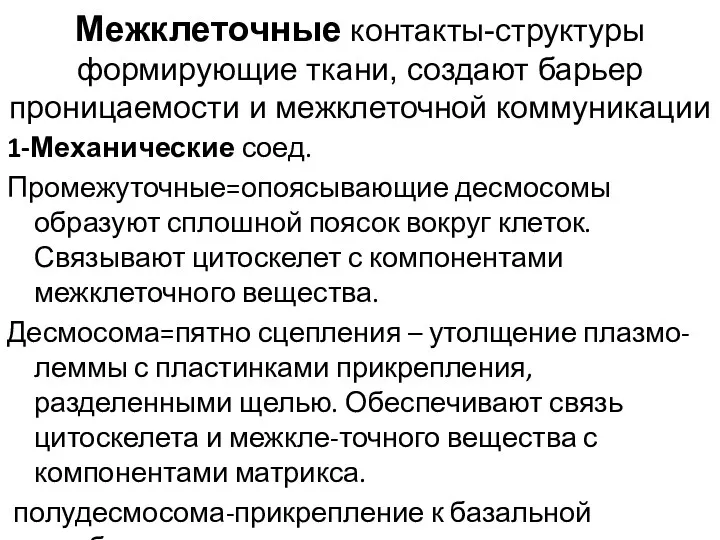

- 62. Межклеточные контакты-структуры формирующие ткани, создают барьер проницаемости и межклеточной коммуникации 1-Механические соед. Промежуточные=опоясывающие десмосомы образуют сплошной

- 63. 2 - Плотное соединение (зона слипания) – наиболее тесный контакт клеток при частичном слиянии плазмолеммы (в

- 64. Включения : трофические, секреторные, экскреторные, пигментные Неклеточные структуры Симпласт – многоядерное цитоплазматическое образование (путем слияния однотипных

- 65. Симпласт -миосимпласт

- 66. Синцитий-соклетия, образующиеся путем деления клетки связаны мостиками и образуют сеть: ретикулярная ткань, синцитий миокарда, синцитий при

- 69. Скачать презентацию

Долговит. Планета здорового питания

Долговит. Планета здорового питания Обезболивание родов

Обезболивание родов Основные формы учетно-отчетной документации в ЖК и акушерском стационаре

Основные формы учетно-отчетной документации в ЖК и акушерском стационаре Повреждения органа зрения

Повреждения органа зрения Заболевания щитовидной железы

Заболевания щитовидной железы Патоморфология опухолевого роста. Терминология и номенклатура

Патоморфология опухолевого роста. Терминология и номенклатура Использование Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушений у дошкольников

Использование Су-Джок терапии при коррекции речевых нарушений у дошкольников Ботулизм. Классификация видов ботулизма. Эпидемиология. Патогенез заболевания. Симптомы и течение. Диагностика. Лечение

Ботулизм. Классификация видов ботулизма. Эпидемиология. Патогенез заболевания. Симптомы и течение. Диагностика. Лечение Профилактика ВИЧ-инфекции, передающейся половым и парентеральный путем

Профилактика ВИЧ-инфекции, передающейся половым и парентеральный путем Особо опасные инфекции. Биологическое оружие

Особо опасные инфекции. Биологическое оружие Морально-этические проблемы контрацепции и стерилизации

Морально-этические проблемы контрацепции и стерилизации Қан арнасының сыйымдылығы мен циркуляциядағы қан көлемінің сәйкес келмеуіне байланысты гемодинамиканың

Қан арнасының сыйымдылығы мен циркуляциядағы қан көлемінің сәйкес келмеуіне байланысты гемодинамиканың Лекции по ортодонтическому разделу стоматологии детского возраста. Лекция №2

Лекции по ортодонтическому разделу стоматологии детского возраста. Лекция №2 Хронический гастрит, язвенная болезнь, рак желудка

Хронический гастрит, язвенная болезнь, рак желудка Туберкулез неустановленной локализации, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, первичный туберкулезный комплекс. Лекция 5

Туберкулез неустановленной локализации, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, первичный туберкулезный комплекс. Лекция 5 Методические подходы, используемые в диагностике эпштейн-барр вирусной инфекции

Методические подходы, используемые в диагностике эпштейн-барр вирусной инфекции Аналгезия и анестезия в акушерстве

Аналгезия и анестезия в акушерстве Гериартрия. Геронтология

Гериартрия. Геронтология Акушерлік операциялар. Акушерлік қысқаштар, вакуум-экстракция, кесар тілігі

Акушерлік операциялар. Акушерлік қысқаштар, вакуум-экстракция, кесар тілігі Уход за лихорадящими пациентами

Уход за лихорадящими пациентами Гормональная регуляция обмена белков, воды и электролитов

Гормональная регуляция обмена белков, воды и электролитов Бронхиальная астма. Хроническая обструктивная болезнь легких

Бронхиальная астма. Хроническая обструктивная болезнь легких Лекарственная форма порошки

Лекарственная форма порошки Обмен веществ у детей. Особенности обмена, семиотика и синдромы нарушения обмена у детей

Обмен веществ у детей. Особенности обмена, семиотика и синдромы нарушения обмена у детей Физиология человека и животных

Физиология человека и животных Переливание крови

Переливание крови Введение в микробиологию. Предмет и задачи медицинской микробиологии

Введение в микробиологию. Предмет и задачи медицинской микробиологии Острая сердечная недостаточность у детей

Острая сердечная недостаточность у детей