Защита органов и тканей во время операции и анестезии как одна из главных задач современной анестезиологии презентация

Содержание

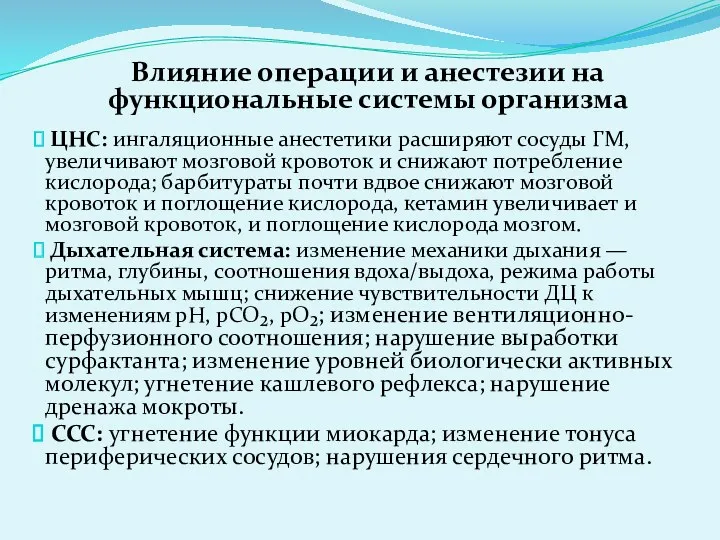

- 2. Влияние операции и анестезии на функциональные системы организма ЦНС: ингаляционные анестетики расширяют сосуды ГМ, увеличивают мозговой

- 3. Компоненты анестезиологического пособия Мониторинг жизненных функций Атараксия Аналгезия Нейролепсия Миоплегия

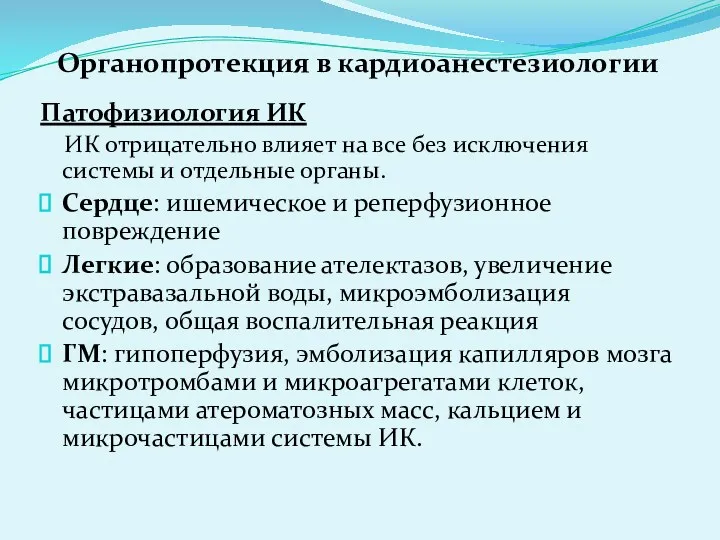

- 4. Органопротекция в кардиоанестезиологии Патофизиология ИК ИК отрицательно влияет на все без исключения системы и отдельные органы.

- 5. Защита миокарда от ишемических и реперфузионных повреждений – одна из важнейших задач в кардиоанестезиологии Методы защиты:

- 6. Ишемическое прекондиционирование (ИП) – феномен прерывистой ишемии или метаболической адаптации, возникающий после одного или нескольких коротких

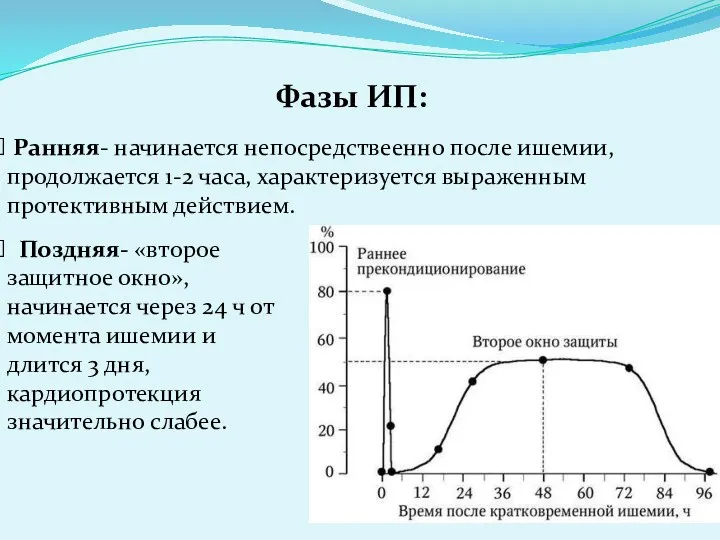

- 7. Фазы ИП: Ранняя- начинается непосредствеенно после ишемии, продолжается 1-2 часа, характеризуется выраженным протективным действием. Поздняя- «второе

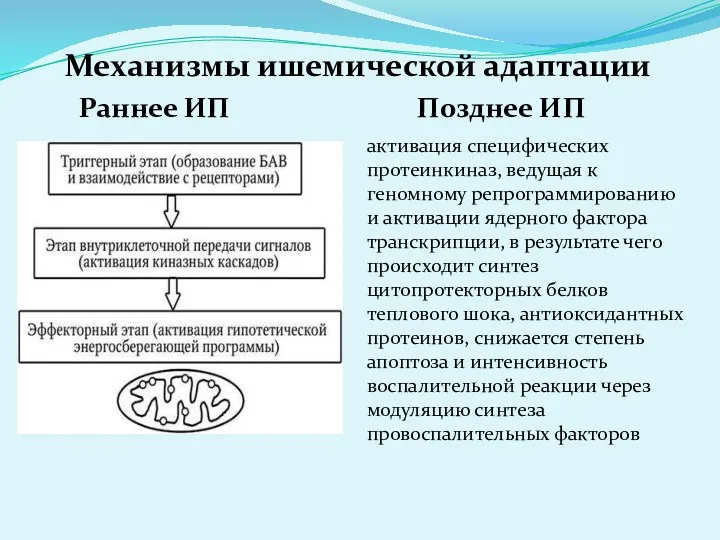

- 8. Механизмы ишемической адаптации Раннее ИП Позднее ИП активация специфических протеинкиназ, ведущая к геномному репрограммированию и активации

- 9. Механизмы передачи прекондиционирующего стимула от места воздействия к органу - мишени при дистантном прекондиционировании гуморальный -

- 10. Фармакологическое прекондиционирование Открыватели АТФ-зависимых калиевых каналов: Диазоксид, Никорандил Ингибиторы Na/H-обмена: Карипорид Агонисты аденозиновых рецепторов: Аденозин Ингаляционные

- 11. Протективные свойства севофлурана Активация АТФ- зависимых калиевых каналов в митохондриальной и клеточной мембране Угнетение системной воспалительной

- 12. Методика VIMA (Volatile Induction Maintenance Anesthesia)- анестезия севофлураном до, во время и после ИК. ТМПС (

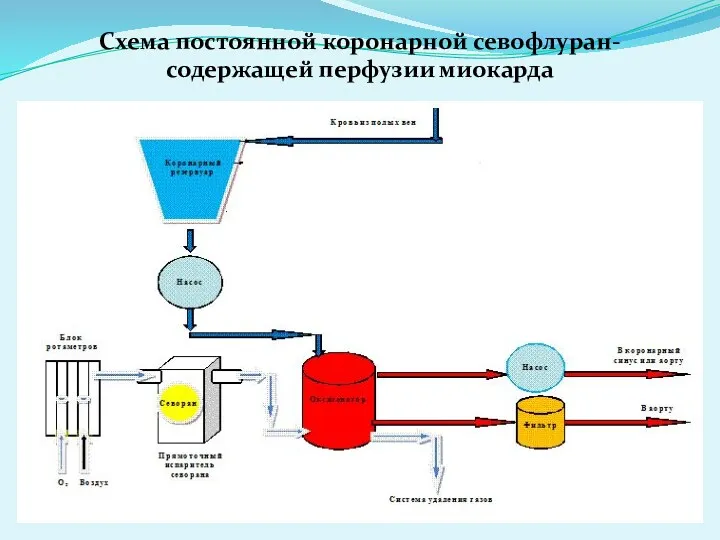

- 13. Схема постоянной коронарной севофлуран- содержащей перфузии миокарда

- 14. Посткондиционирование- защита сердца от реперфузионного повреждения посредством коротких эпизодов ишемии- реперфузии, выполненных в раннем реперфузионном периоде

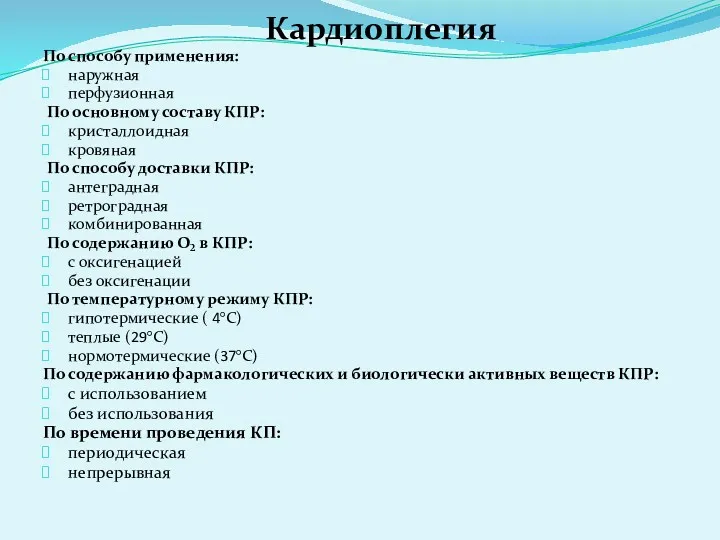

- 15. Кардиоплегия По способу применения: наружная перфузионная По основному составу КПР: кристаллоидная кровяная По способу доставки КПР:

- 16. Требования, предъявляемые к КПР: Безопасность Обеспечение адекватной защиты миокарда Возможность повторного применения раствора при длительной ишемии

- 17. Типы КПР Интрацеллюлярный КПР - состав близок к составу внутриклеточной жидкости: отсутствие ионов Са, низкая концентрация

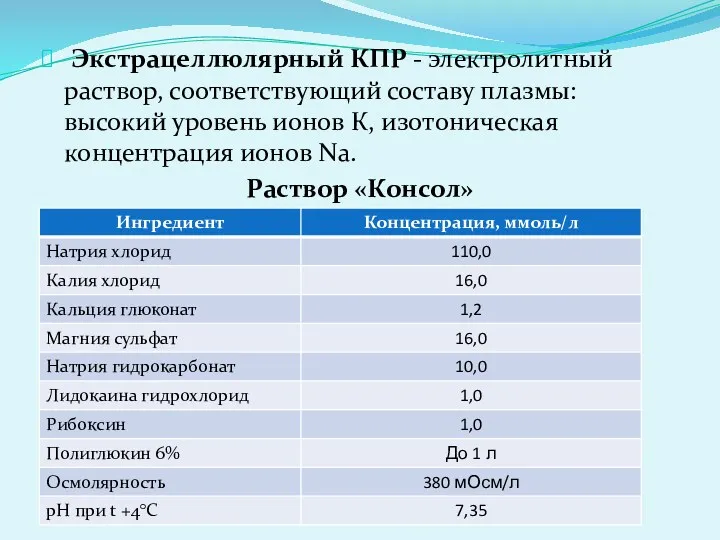

- 18. Экстрацеллюлярный КПР - электролитный раствор, соответствующий составу плазмы: высокий уровень ионов К, изотоническая концентрация ионов Nа.

- 19. Методика проведения кристаллоидной кардиоплегии: гипотермический режим ИК 27-32°С, дренирование полости ЛЖ одномоментное пережатие аорты и легочной

- 20. Кровяная кардиоплегия, преимущества: сохранение сердца в состоянии оксигенации в период пережатия аорты доставка к миокарду вместе

- 21. Тепловая кровяная кардиоплегия Приводит к снижению на 90% потребления О₂ миокардом Нет дестабилизации клеточных мембран и

- 22. Холодовая кровяная кардиоплегия Способствует снижению метаболических процессов в миокарде и обеспечивает адекватную насосную функцию сердца при

- 23. Системы доставки КПР при кровяной кардиоплегии: антеградная ( через корень аорты) ретроградная ( через коронарный синус)

- 24. Неблагоприятные эффекты кардиоплегии Ишемическое и реперфузионное повреждение при применении кардиоплегии связано со значительным выбросом цитокинов и

- 25. Послеоперационная дисфункция миокарда Результатом применения кардиоплегии и ишемически-реперфузионных повреждений миокарда является формирование послеоперационной дисфункции миокарда, развитие

- 26. Технология «бьющееся сердце» - отказ от кардиоплегии и выполнение операций в условиях постоянной коронарной перфузии и

- 27. На протяжении последних 50 лет основные исследования были сосредоточены на улучшении результатов защиты миокарда, а методы

- 28. Гипоперфузия легких Легкие имеют бимодальное кровоснабжение из легочной и бронхиальных артерий с обширной сетью анастомозов, однако,

- 29. Гиповентиляция легких Гиповентиляция во время ИК вызывает развитие: микроателектазов, гидростатического отека легких, снижение легочного комплайнса и

- 30. Легочная дисфункция после операций с ИК Тяжесть легочной дисфункции варьирует в широких пределах между бессимптомным острым

- 31. Технология «дышащие легкие» - проведение вентиляции легких во время ИК с перфузией легочной артерии.

- 32. Проведение перфузии легочной артерии в сочетании с ИВЛ редуцированными объемами во время ИК эффективно сохраняет оксигенирующую

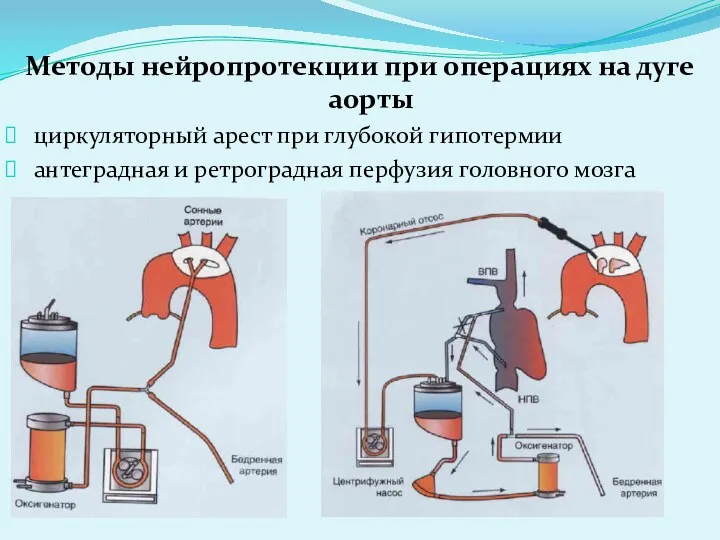

- 33. Методы нейропротекции при операциях на дуге аорты циркуляторный арест при глубокой гипотермии антеградная и ретроградная перфузия

- 35. Скачать презентацию

Клинико-электрографическая диагностика нарушений ритма

Клинико-электрографическая диагностика нарушений ритма Атом энергетикасы өндірісі мен басқа да радиологиялық нысандардағы апаттардың себебінен жіктелуі

Атом энергетикасы өндірісі мен басқа да радиологиялық нысандардағы апаттардың себебінен жіктелуі Коматозные состояния

Коматозные состояния Мочеполовая система. Лекция №8

Мочеполовая система. Лекция №8 Дети с нарушением интеллекта

Дети с нарушением интеллекта Межевая линия и экватор. Типичные и атипичные линии

Межевая линия и экватор. Типичные и атипичные линии Комариный вирусный энцефалит

Комариный вирусный энцефалит Об истории создания кафедры организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации и первых ее руководителях

Об истории создания кафедры организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации и первых ее руководителях 3 жасқа дейінгі балалардағы жедел аппендицит

3 жасқа дейінгі балалардағы жедел аппендицит Проблемы обращения с медицинскими отходами

Проблемы обращения с медицинскими отходами Отравления нитратами, нитритами и карбамидом

Отравления нитратами, нитритами и карбамидом Патология пищеварения и печени

Патология пищеварения и печени Основы микробиологии

Основы микробиологии Организация амбулаторной и стационарной службы для детей с муковисцидозом. Законодательные основы

Организация амбулаторной и стационарной службы для детей с муковисцидозом. Законодательные основы Наследственные и врожденные болезни

Наследственные и врожденные болезни Маскүнемдік патогендік аспектілері

Маскүнемдік патогендік аспектілері HLA антигендері. Аурушаңдыққа тұқым қуалау бейімділігі

HLA антигендері. Аурушаңдыққа тұқым қуалау бейімділігі Острый аппендицит у детей

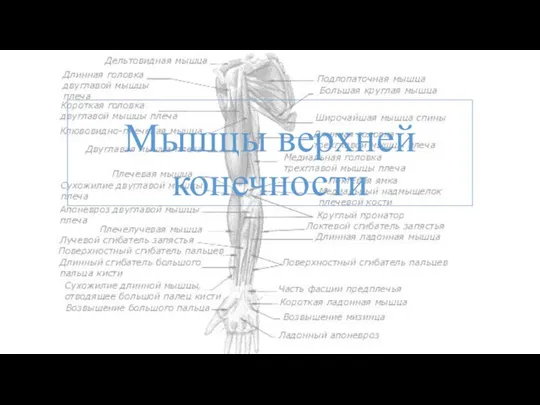

Острый аппендицит у детей Мышцы верхней конечности

Мышцы верхней конечности Ситуационные задачи. Болезни носа и околоносовых пазух

Ситуационные задачи. Болезни носа и околоносовых пазух Методы культивирования и идентификации вирусов. Профилактика вирусных инфекций

Методы культивирования и идентификации вирусов. Профилактика вирусных инфекций Безопасность труда медицинских работников. Охрана жизни и здоровья пациентов

Безопасность труда медицинских работников. Охрана жизни и здоровья пациентов Врожденные пороки сердца аномалии конотрункуса - отхождения магистральных артерий

Врожденные пороки сердца аномалии конотрункуса - отхождения магистральных артерий Основные симптомы и синдромы при пневмониях

Основные симптомы и синдромы при пневмониях Клиническая фармакология лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Главные компоненты желудочного сока

Клиническая фармакология лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Главные компоненты желудочного сока Лёгочное сердце

Лёгочное сердце Изучение фармацевтического рынка

Изучение фармацевтического рынка Биоэтика в современном здравоохранении

Биоэтика в современном здравоохранении