Весь процесс действия дофамина в качестве нейромедиатора можно разделить на 6

этапов

1) Дофамин образуется из тирозина с помощью ряда ферментативных реакций. Ключевой реакцией этого синтеза является та, которую катализирует тирозин гидроксилаза.

2) На следующем этапе происходит депонирование дофамина в синаптические пузырьки. Дофамин направляется к месту этой своей своеобразной упаковки с помощью градиента рН. Градиент создает специальный белок, локализованный в везикулярной мембране. Он закачивает протоны в пузырек за счет гидролиза АТФ.

3) Высвобождается дофамин из места хранения механизмом экзоцитоза.

4) Затем происходит связывание дофамина с постсинаптическими рецепторами. Для этого медиатор диффузией проходит через синаптическую щель. Различают 5 классов дофаминовых рецепторов. В результате взаимодействия с ними дофамина активируется или ингибируется аденилатциклаза. Возможно, по крайней мере в одном случае, воздействие на другую сигнальную систему (фосфолипаза С и инозитолтрифосфатный механизм).

Международный день борьбы с наркоманией

Международный день борьбы с наркоманией Презентация к статье Трудности формирования чтения у младших школьников

Презентация к статье Трудности формирования чтения у младших школьников Типы крыш

Типы крыш Тез үдемелі гломерулонефрит

Тез үдемелі гломерулонефрит 2_Пед.процес. Средства и методы (1)

2_Пед.процес. Средства и методы (1) Вопросы государственного и военного строительства РФ. Вооруженные Силы России в Структуре государственных институтов

Вопросы государственного и военного строительства РФ. Вооруженные Силы России в Структуре государственных институтов Социальная стратификация в современной России

Социальная стратификация в современной России Новый шаблон для процедуры аттестации

Новый шаблон для процедуры аттестации Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930)

Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930) Угловые характеристики синхронного генератора

Угловые характеристики синхронного генератора Manual QA course. Виды тестирования

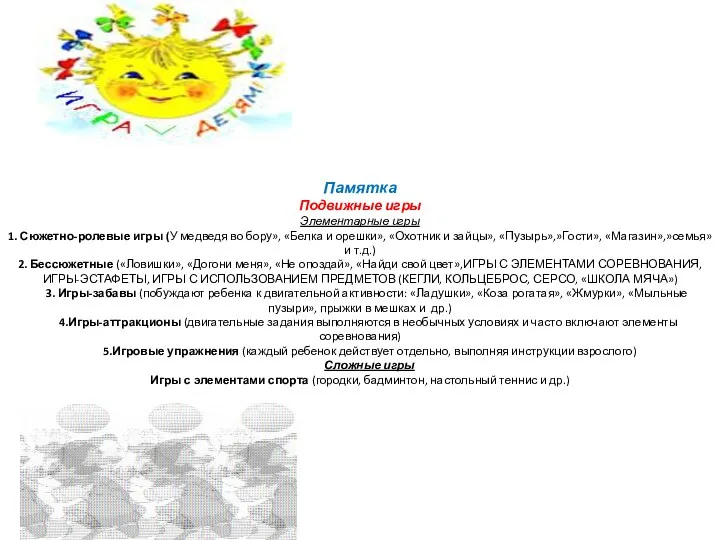

Manual QA course. Виды тестирования Памятка Подвижные игры

Памятка Подвижные игры Вяжущие вещества. Порошкообразные вещества

Вяжущие вещества. Порошкообразные вещества Система канализации

Система канализации Презентация по теме Природа в опасности

Презентация по теме Природа в опасности Управление электроприводами выключателей и разъединителей

Управление электроприводами выключателей и разъединителей Площадь поверхности цилиндра

Площадь поверхности цилиндра Degrees of comparison

Degrees of comparison Мастер-класс Подкова на счастье

Мастер-класс Подкова на счастье Презентация Герои Курской дуги

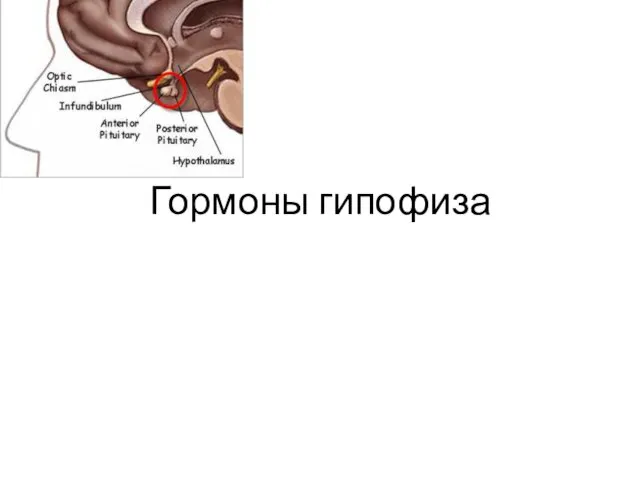

Презентация Герои Курской дуги Гормоны гипофиза

Гормоны гипофиза Устройства ввода информации в ПК. Сканеры. Виды. Характеристика

Устройства ввода информации в ПК. Сканеры. Виды. Характеристика Shoppingsherlock

Shoppingsherlock Среда обитания живых организмов. 5 класс. Диск

Среда обитания живых организмов. 5 класс. Диск Проект Путешествие капельки

Проект Путешествие капельки Современная мировая экономика

Современная мировая экономика Основные технологические особенности ПГП

Основные технологические особенности ПГП Строитель своей души

Строитель своей души