Содержание

- 2. Автоколебательная система. Генерирование колебаний До сих пор изучались различные процессы в линейных и нелинейных электрических схемах,

- 3. Структурная схема автогенератора в общем виде

- 4. Частота и амплитуда автоколебания в стационарном режиме определяется только параметрами самого генератора. Схема, представленная на рис.

- 6. Условия самовозбуждения генератора В зависимости от того, выполнены или не выполнены условия самовозбуждения, начальные колебания переходного

- 7. Наиболее распространённые схемы генераторов Так как идея данной презентации носит только ознакомительный характер и не является

- 8. Автогенератор на БТ

- 9. Генератор электронный на БТ

- 10. Генератор треугольных импульсов

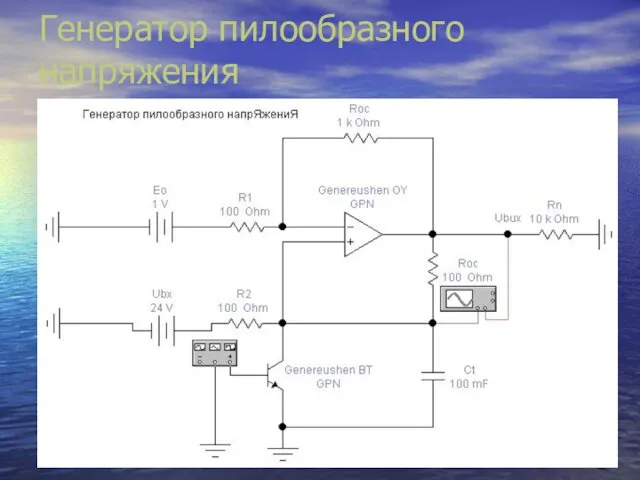

- 11. Генератор пилообразного напряжения

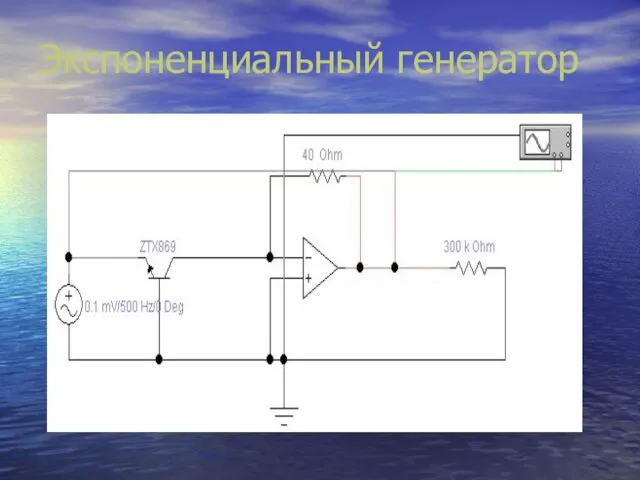

- 12. Экспоненциальный генератор

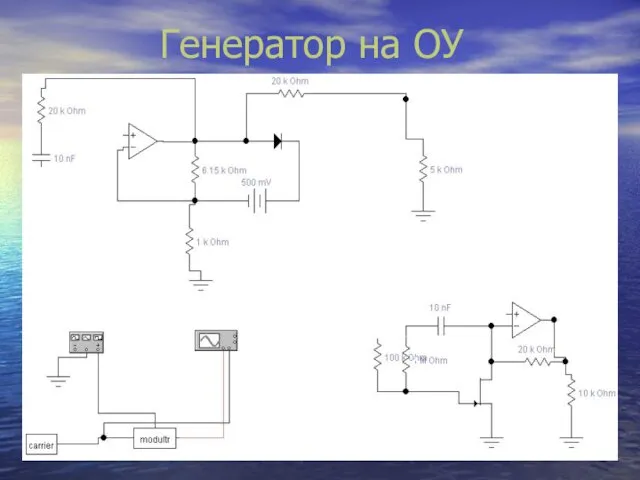

- 13. Генератор на ОУ

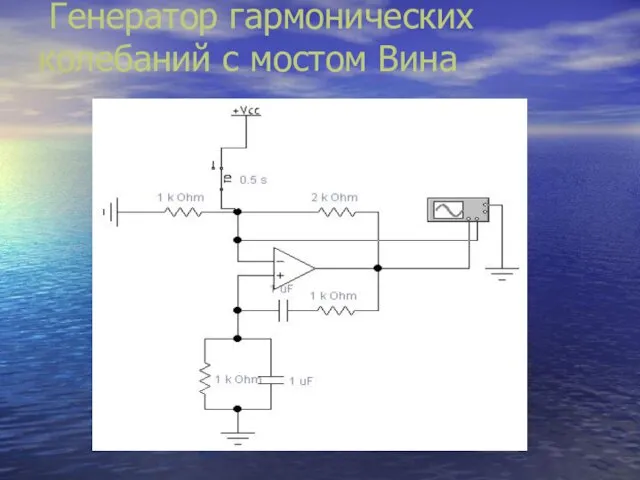

- 14. Генератор гармонических колебаний с мостом Вина

- 15. Генератор Калпитца

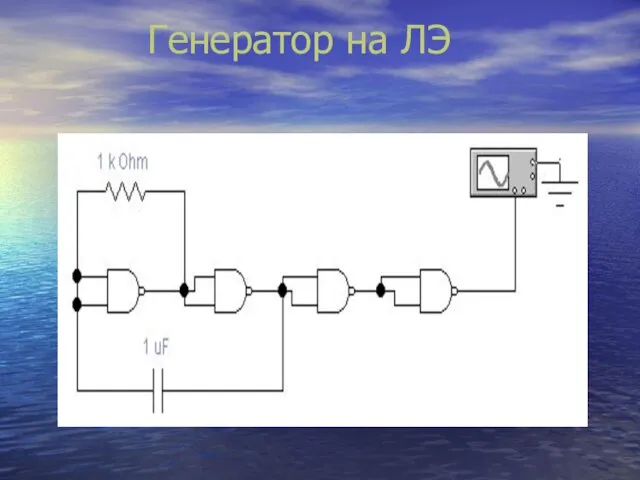

- 16. Генератор на ЛЭ

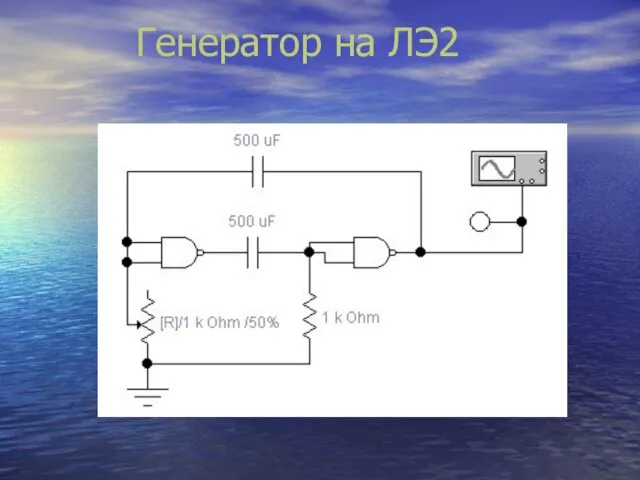

- 17. Генератор на ЛЭ2

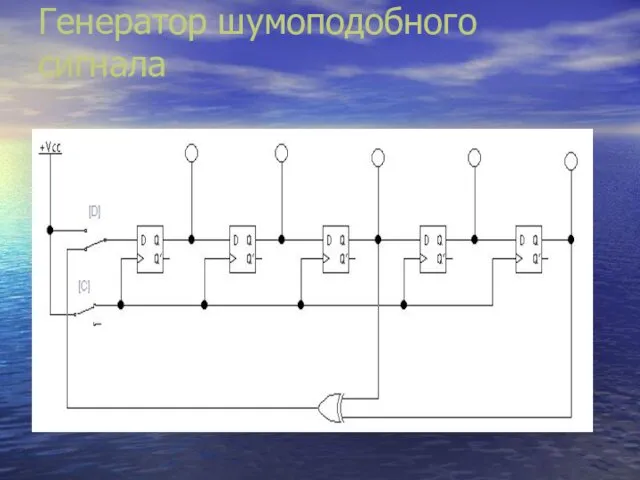

- 18. Генератор шумоподобного сигнала

- 19. Генератор сигналов

- 20. Тиристоры

- 21. Определение: Тиристор – п/п прибор с тремя и более р-n переходами, ВАХ которого имеет участок с

- 22. Тиристоры бывают: диодные (динисторы) и триодные (тринисторы) с управлением по катоду и по аноду незапираемые и

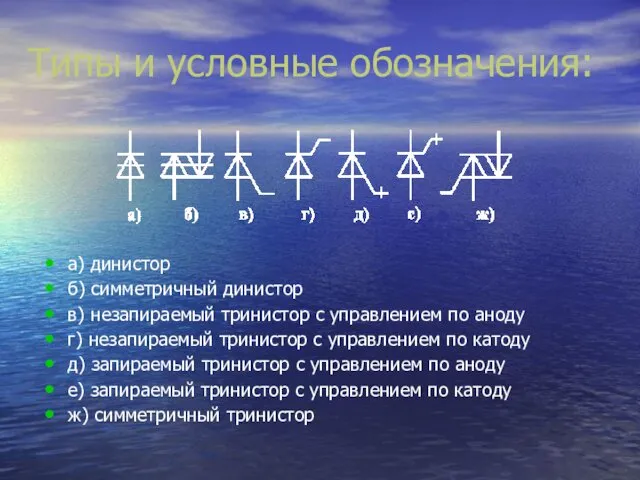

- 23. а) динистор б) симметричный динистор в) незапираемый тринистор с управлением по аноду г) незапираемый тринистор с

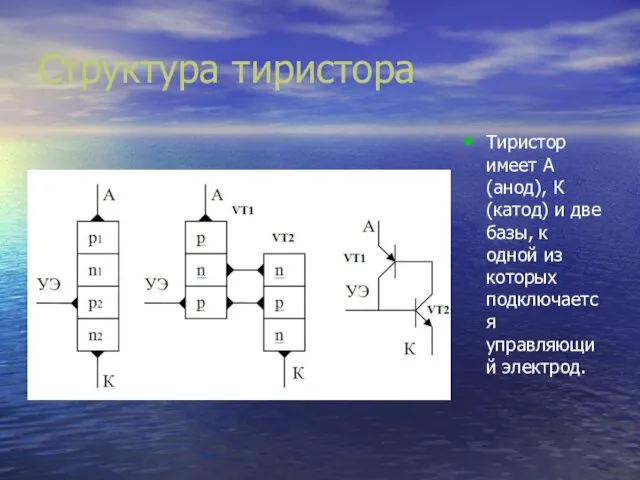

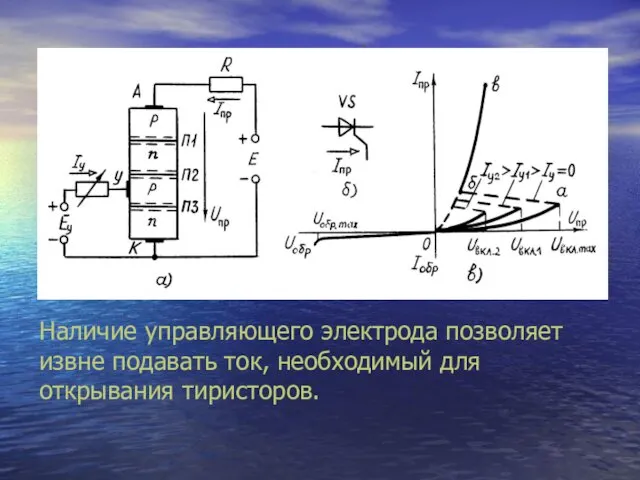

- 24. Структура тиристора Тиристор имеет А(анод), К(катод) и две базы, к одной из которых подключается управляющий электрод.

- 25. Наличие управляющего электрода позволяет извне подавать ток, необходимый для открывания тиристоров.

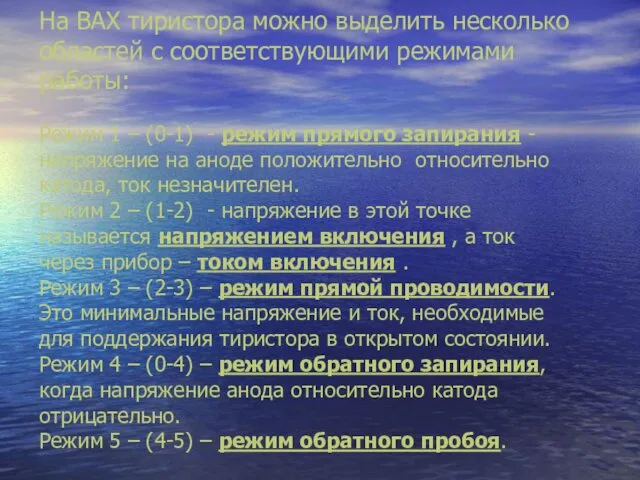

- 26. На ВАХ тиристора можно выделить несколько областей с соответствующими режимами работы: Режим 1 – (0-1) -

- 27. Основными параметрами тиристоров являются: напряжение и ток включения; ток выключения (удержания); максимально допустимый ток в открытом

- 28. Электронные лампы

- 29. Электронная Лампа - электровакуумный прибор с несколькими электродами(диод, триод, тетрод, пентод и т. д.), в котором

- 30. В лампе имеется несколько проводящих элементов, называемых электродами. Эмиссию электронов в лампе осуществляет катод. Эта эмиссия

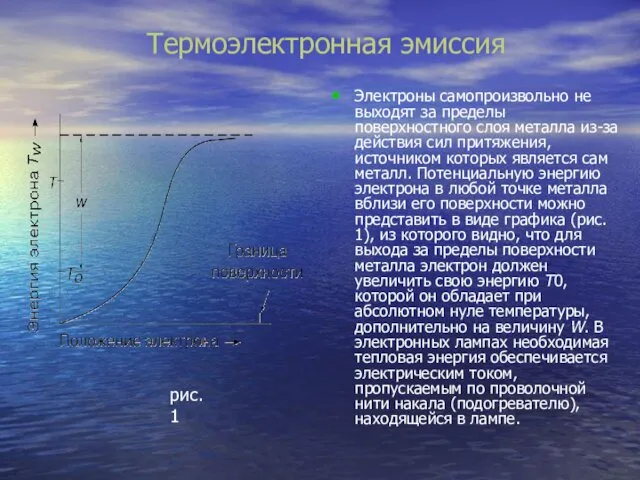

- 31. Термоэлектронная эмиссия Электроны самопроизвольно не выходят за пределы поверхностного слоя металла из-за действия сил притяжения, источником

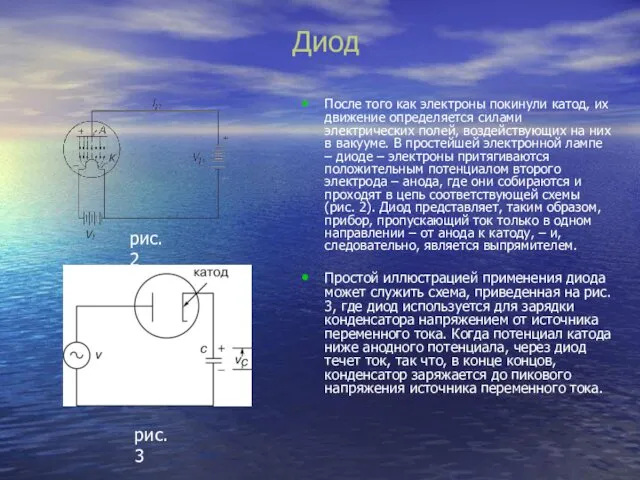

- 32. Диод После того как электроны покинули катод, их движение определяется силами электрических полей, воздействующих на них

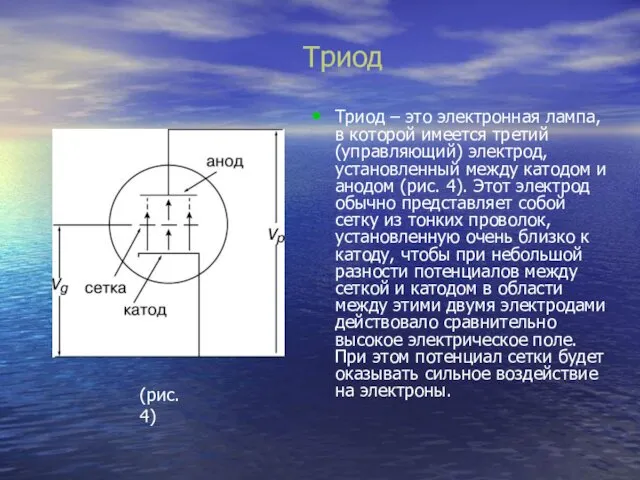

- 33. Триод Триод – это электронная лампа, в которой имеется третий (управляющий) электрод, установленный между катодом и

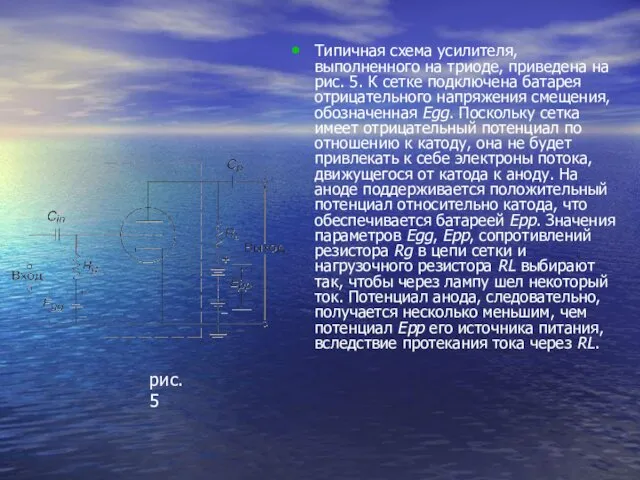

- 34. Типичная схема усилителя, выполненного на триоде, приведена на рис. 5. К сетке подключена батарея отрицательного напряжения

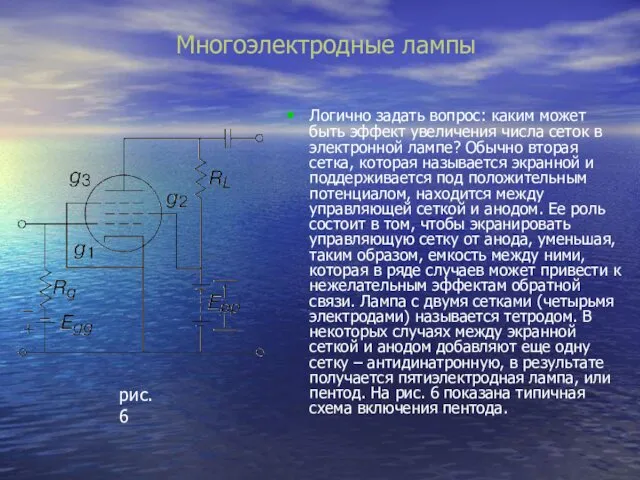

- 35. Многоэлектродные лампы Логично задать вопрос: каким может быть эффект увеличения числа сеток в электронной лампе? Обычно

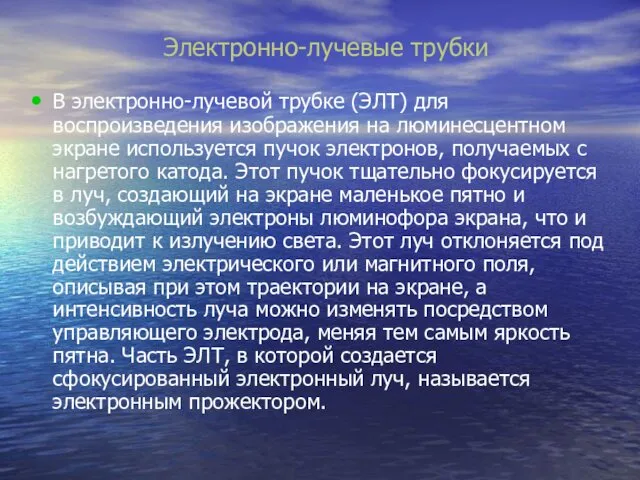

- 36. Электронно-лучевые трубки В электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) для воспроизведения изображения на люминесцентном экране используется пучок электронов, получаемых

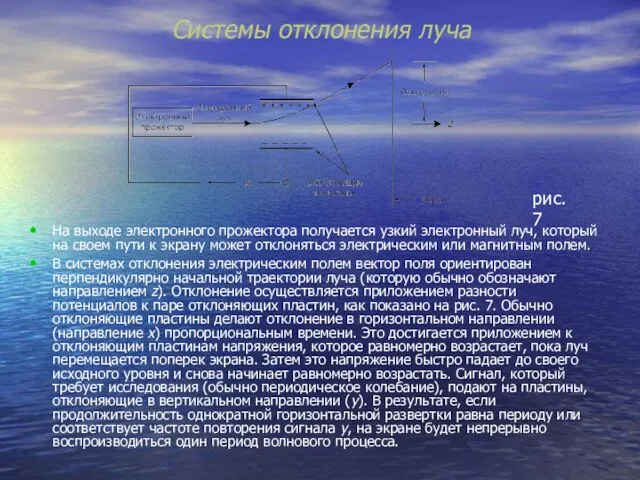

- 37. Системы отклонения луча На выходе электронного прожектора получается узкий электронный луч, который на своем пути к

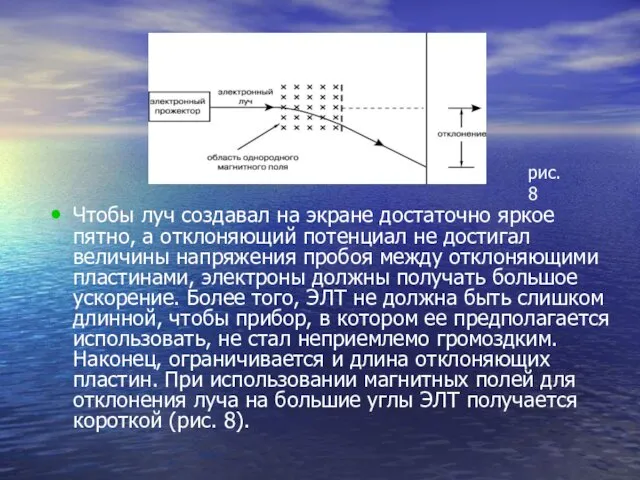

- 38. Чтобы луч создавал на экране достаточно яркое пятно, а отклоняющий потенциал не достигал величины напряжения пробоя

- 39. Люминесцентный экран Люминесцентный экран формируется путем нанесения тонкого слоя люминофора на внутреннюю поверхность торцевой стенки конической

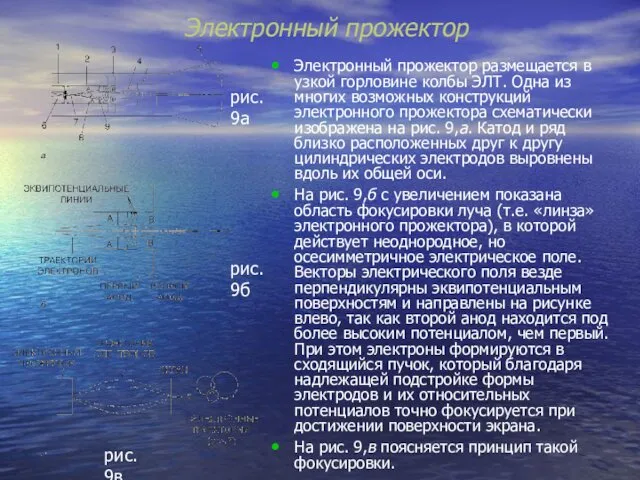

- 40. Электронный прожектор Электронный прожектор размещается в узкой горловине колбы ЭЛТ. Одна из многих возможных конструкций электронного

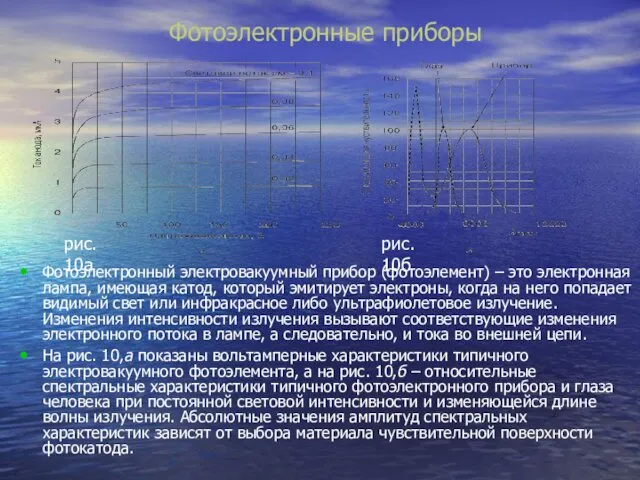

- 41. Фотоэлектронные приборы Фотоэлектронный электровакуумный прибор (фотоэлемент) – это электронная лампа, имеющая катод, который эмитирует электроны, когда

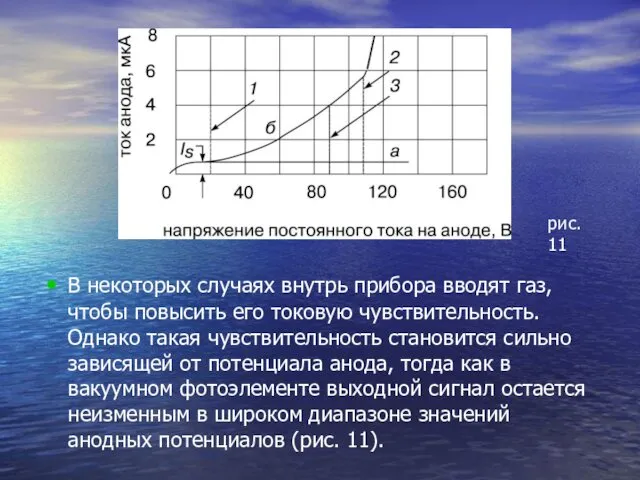

- 42. В некоторых случаях внутрь прибора вводят газ, чтобы повысить его токовую чувствительность. Однако такая чувствительность становится

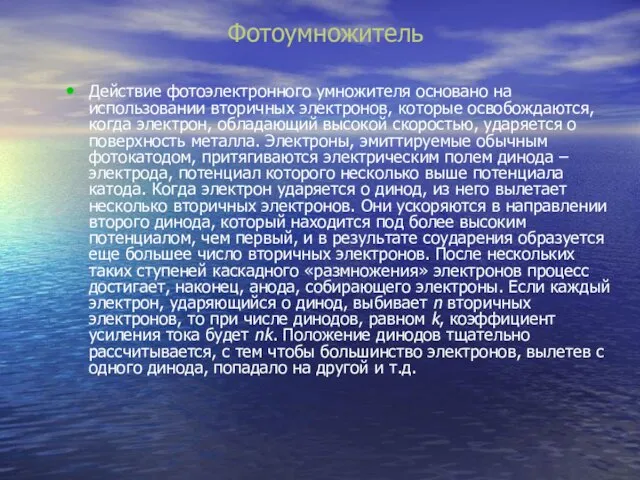

- 43. Фотоумножитель Действие фотоэлектронного умножителя основано на использовании вторичных электронов, которые освобождаются, когда электрон, обладающий высокой скоростью,

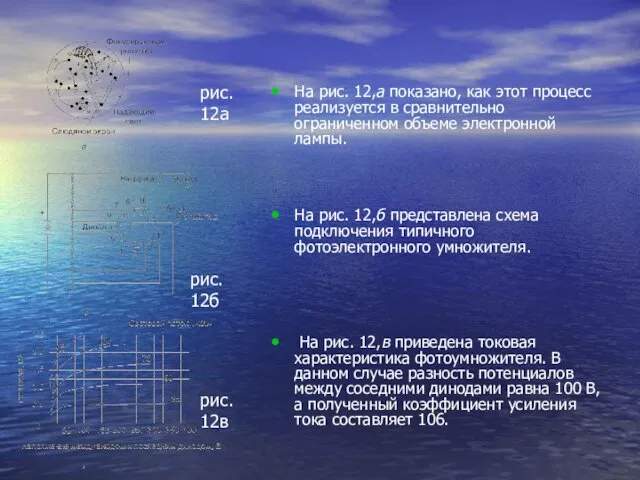

- 44. На рис. 12,а показано, как этот процесс реализуется в сравнительно ограниченном объеме электронной лампы. На рис.

- 45. Газоразрядные лампы Газоразрядная лампа – это электронная лампа, содержащая достаточно газа, чтобы существенным образом влиять на

- 47. Скачать презентацию

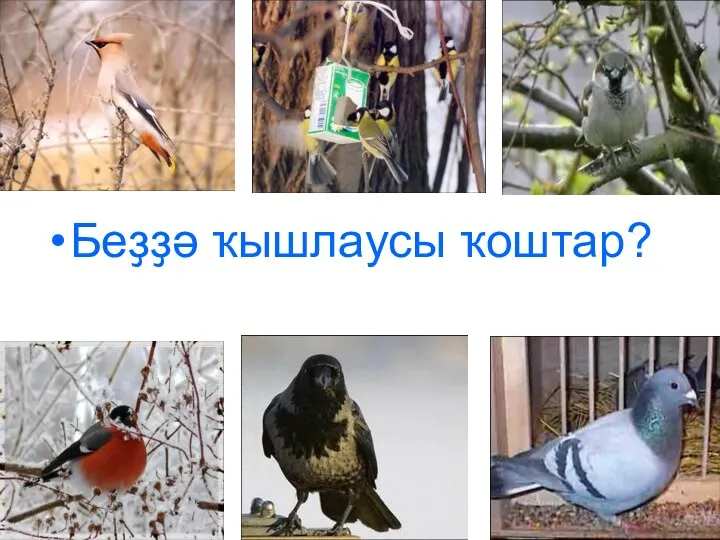

Беҙҙә ҡышлаусы ҡоштар

Беҙҙә ҡышлаусы ҡоштар Операции над графами и их свойства

Операции над графами и их свойства Экстрагенитальная патология и беременность

Экстрагенитальная патология и беременность Белая снежинка мастер-класс

Белая снежинка мастер-класс Личное и групповое снаряжение. Снаряжение для водного туризма, экипировка туриста-водника

Личное и групповое снаряжение. Снаряжение для водного туризма, экипировка туриста-водника Тропинками родного края

Тропинками родного края Экологические проблемы

Экологические проблемы Презентация к классному часу Если добрый ты-это хорошо учителя начальных классов МКОУ СОШ №8с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края Остренко Л. П.

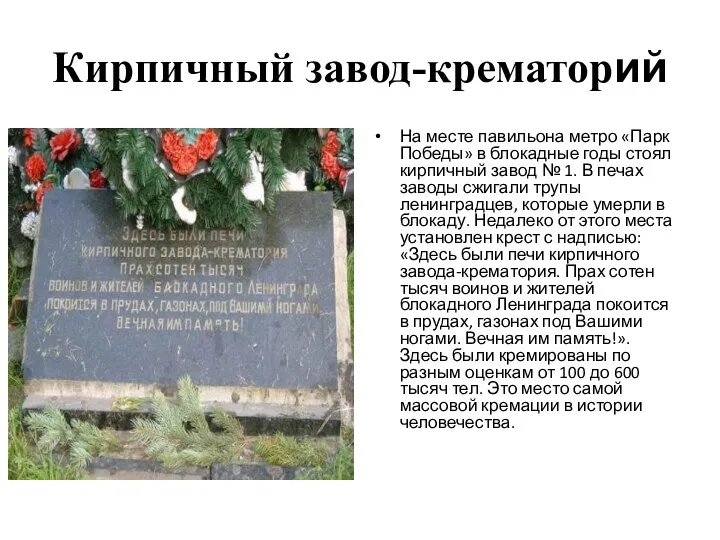

Презентация к классному часу Если добрый ты-это хорошо учителя начальных классов МКОУ СОШ №8с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края Остренко Л. П. Блокада Ленинграда: малые памятники.

Блокада Ленинграда: малые памятники. ВИКТОРИНА. ЖИВОТНЫЙ МИР

ВИКТОРИНА. ЖИВОТНЫЙ МИР Построение рабочих зон гидравлических экскаваторов. Практическое занятие 4

Построение рабочих зон гидравлических экскаваторов. Практическое занятие 4 Реки

Реки История политических учений

История политических учений Синдром нарушения (дефицита) внимания с гиперактивностью (СНВГ или СДВГ)

Синдром нарушения (дефицита) внимания с гиперактивностью (СНВГ или СДВГ) 20231109_my_bedroom

20231109_my_bedroom Балетмейстер

Балетмейстер Открытый урок Сложные эфиры. Жиры.

Открытый урок Сложные эфиры. Жиры. Презентация Настольный календарь

Презентация Настольный календарь Футболки с принтом “Jack in Prague”. Описание макета. Требования к макету

Футболки с принтом “Jack in Prague”. Описание макета. Требования к макету Психологический портрет подростка

Психологический портрет подростка Мелкая моторика

Мелкая моторика Автономнае пребывание человека в природной среде

Автономнае пребывание человека в природной среде Доктор Антон Павлович Чехов

Доктор Антон Павлович Чехов Нептун

Нептун Основные водоотведения

Основные водоотведения Киноафоризмы

Киноафоризмы Искусство Древнего Китая. Живопись

Искусство Древнего Китая. Живопись Виды устройств вывода информации. Лекция №20

Виды устройств вывода информации. Лекция №20