Классификация эндокринных структур : центральные регуляторные периферические эндокринные железы презентация

Содержание

- 2. Центральные регуляторные Центральные регуляторные образования эндокринной системы: гипоталамус (нейросекреторные ядра); гипофиз (аденогипофиз и нейрогипофиз); эпифиз.

- 3. Периферические эндокринные железы Периферические эндокринные железы: щитовидная железа; околощитовидные железы; надпочечники (корковое и мозговое вещество).

- 4. Какие особенности строения характерны для желез внутренней секреции? По строению железы внутренней секреции делятся на два

- 5. гипоталамус В гипоталамусе условно выделяют передний, средний и задний отделы. В переднем гипоталамусе располагаются - *

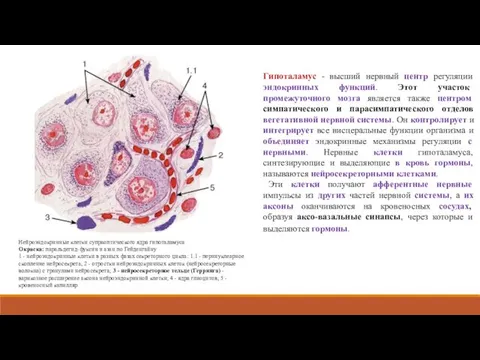

- 6. Гипоталамус - высший нервный центр регуляции эндокринных функций. Этот участок промежуточного мозга является также центром симпатического

- 7. Для нейросекреторных клеток характерно наличие гранул нейросекрета, которые транспортируются по аксону. Местами нейросекрет накапливается в большом

- 8. В среднем гипоталамусе располагаются: нейросекреторные ядра (содержащие мелкие адренергические нейроны, которые вырабатывают аденогипофизотропные нейрогормоны - либерины

- 9. Схема строения гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы 1 - крупноклеточные нейросекреторные ядра гипоталамуса, содержащие тела нейроэндокринных клеток: 1.1

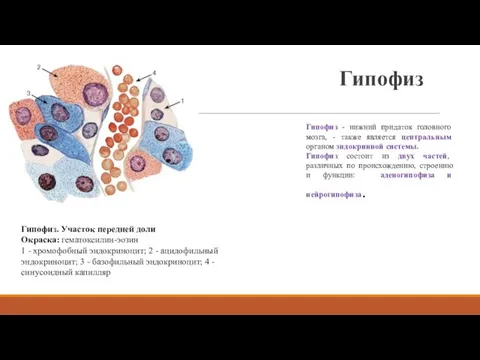

- 10. Гипофиз Гипофиз - нижний придаток головного мозга, - также является центральным органом эндокринной системы. Гипофиз состоит

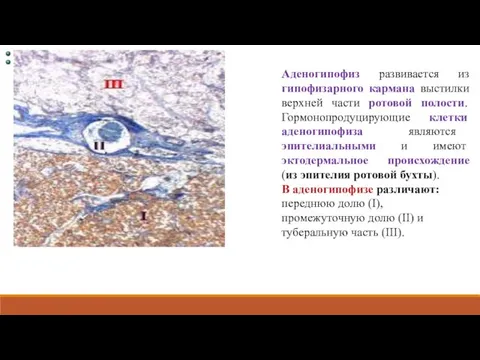

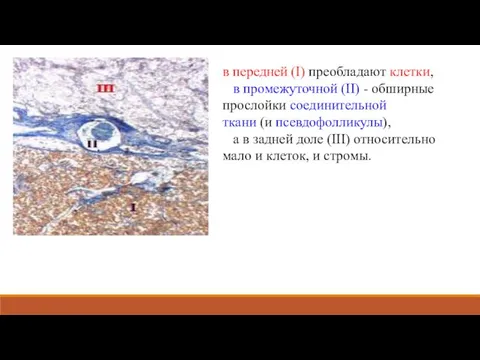

- 12. Аденогипофиз развивается из гипофизарного кармана выстилки верхней части ротовой полости. Гормонопродуцирующие клетки аденогипофиза являются эпителиальными и

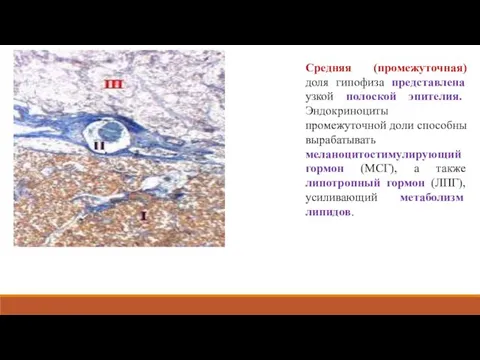

- 13. в передней (I) преобладают клетки, в промежуточной (II) - обширные прослойки соединительной ткани (и псевдофолликулы), а

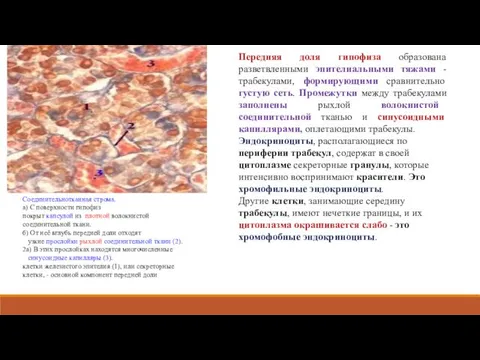

- 14. Передняя доля гипофиза образована разветвленными эпителиальными тяжами - трабекулами, формирующими сравнительно густую сеть. Промежутки между трабекулами

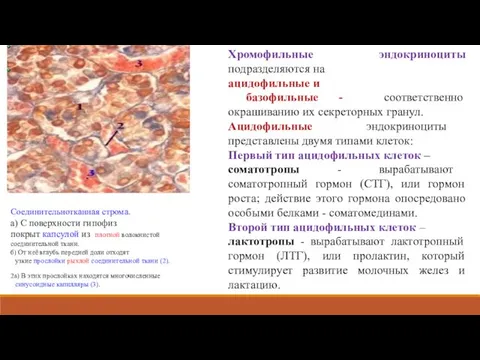

- 15. Хромофильные эндокриноциты подразделяются на ацидофильные и базофильные - соответственно окрашиванию их секреторных гранул. Ацидофильные эндокриноциты представлены

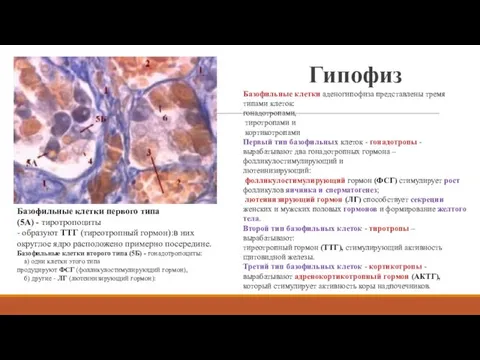

- 16. Гипофиз Базофильные клетки аденогипофиза представлены тремя типами клеток: гонадотропами, тиротропами и кортикотропами Первый тип базофильных клеток

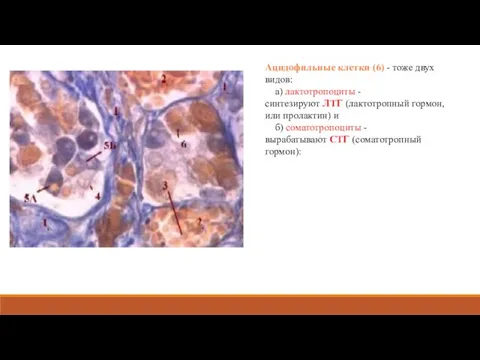

- 17. Ацидофильные клетки (6) - тоже двух видов: а) лактотропоциты - синтезируют ЛТГ (лактотропный гормон, или пролактин)

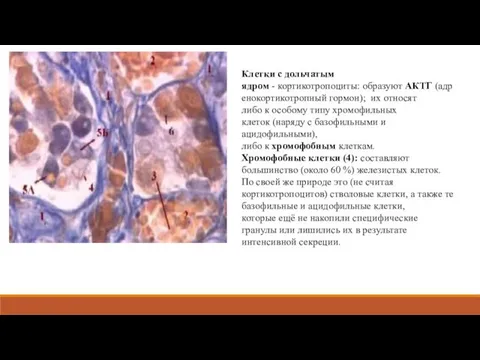

- 18. Клетки с дольчатым ядром - кортикотропоциты: образуют АКТГ (адренокортикотропный гормон); их относят либо к особому типу

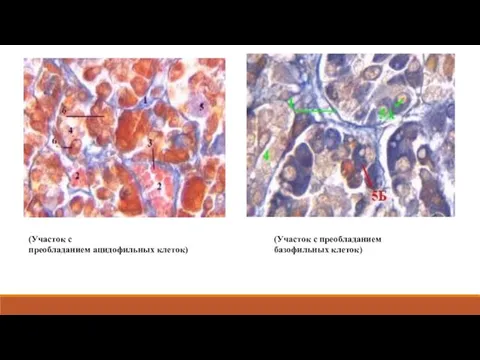

- 19. (Участок с преобладанием ацидофильных клеток) (Участок с преобладанием базофильных клеток)

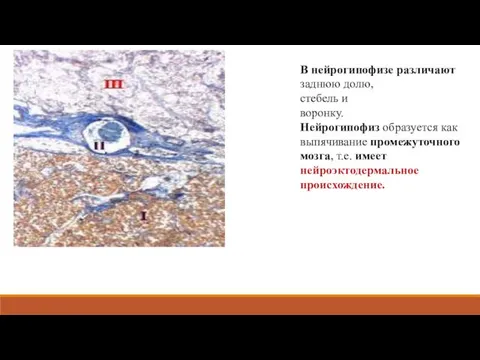

- 20. В нейрогипофизе различают заднюю долю, стебель и воронку. Нейрогипофиз образуется как выпячивание промежуточного мозга, т.е. имеет

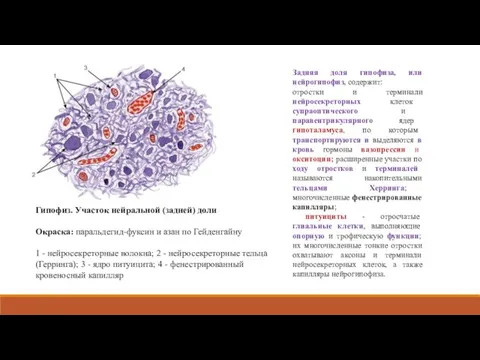

- 21. Задняя доля гипофиза, или нейрогипофиз, содержит: отростки и терминали нейросекреторных клеток супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса,

- 22. Средняя (промежуточная) доля гипофиза представлена узкой полоской эпителия. Эндокриноциты промежуточной доли способны вырабатывать меланоцитостимулирующий гормон (МСГ),

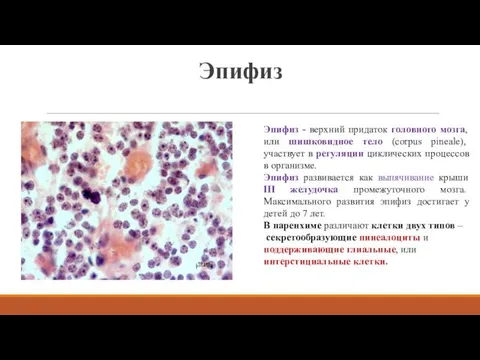

- 23. Эпифиз Эпифиз - верхний придаток головного мозга, или шишковидное тело (corpus pineale), участвует в регуляции циклических

- 24. Периферические эндокринные железы: щитовидная и паращитовидные железы Бранхиогенная группа эндокринных желез развивается из зачатков жаберных карманов

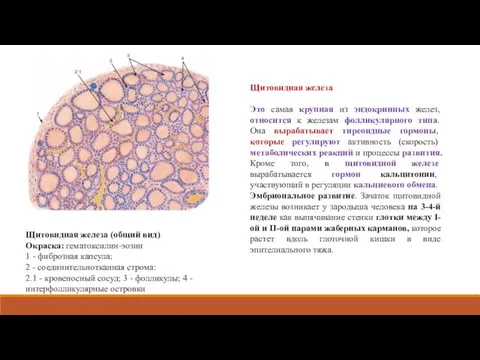

- 25. Щитовидная железа Это самая крупная из эндокринных желез, относится к железам фолликулярного типа. Она вырабатывает тиреоидные

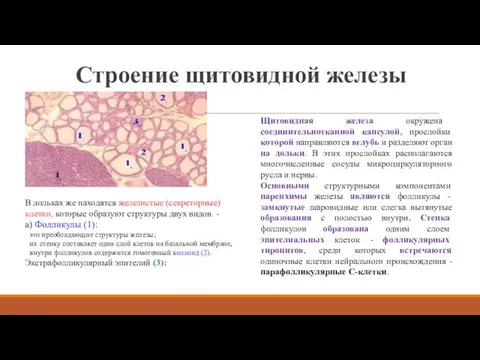

- 26. Строение щитовидной железы Щитовидная железа окружена соединительнотканной капсулой, прослойки которой направляются вглубь и разделяют орган на

- 27. Размер фолликулов и образующих их тироцитов варьирует в нормальных физиологических условиях. В небольших формирующихся фолликулах, еще

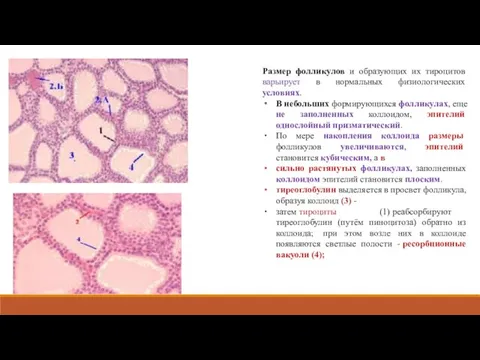

- 28. Ослабление функциональной активности (гипофункция) щитовидной железы проявляется, наоборот, уплотнением коллоида, его застоем внутри фолликулов, диаметр и

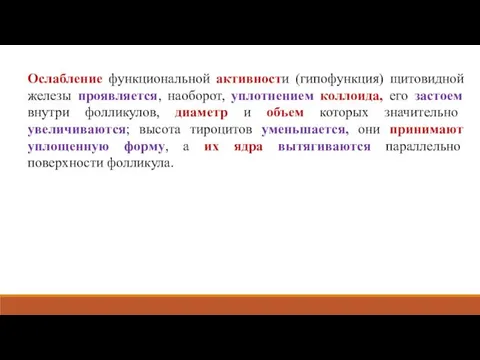

- 29. Функция тироцитов заключается в синтезе и выделении йод-содержащих тиреоидных гормонов - Т3, или трийодтиронина, и Т4,

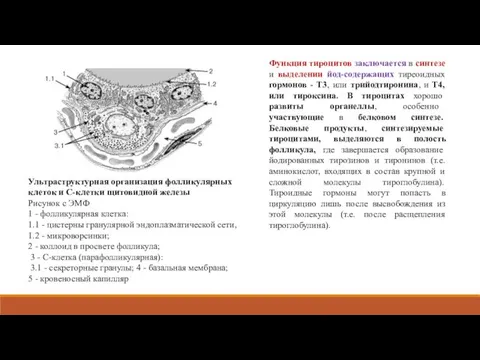

- 30. Когда потребности организма в тироидном гормоне возрастают и функциональная активность щитовидной железы усиливается, тироциты фолликулов принимают

- 31. В секреторном цикле фолликулярных эндокриноцитов различают две основные фазы: *фазу продукции и *фазу выведения гормонов. Фаза

- 32. Гипофизарный тиротропный гормон (ТТГ) усиливает функцию щитовидной железы, стимулируя поглощение тироглобулина микроворсинками тироцитов, а также его

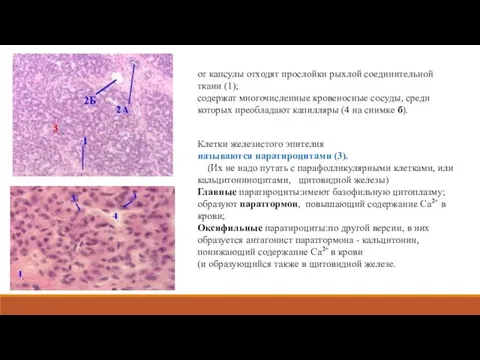

- 33. Околощитовидные (паращитовидные) железы Околощитовидные железы (обычно в количестве четырех) расположены на задней поверхности щитовидной железы и

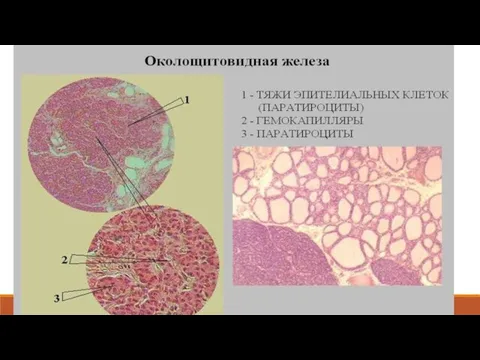

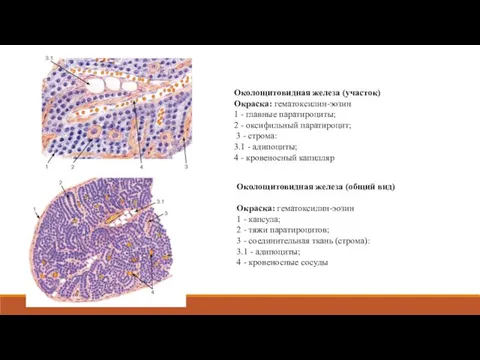

- 35. Околощитовидная железа (участок) Окраска: гематоксилин-эозин 1 - главные паратироциты; 2 - оксифильный паратироцит; 3 - строма:

- 36. от капсулы отходят прослойки рыхлой соединительной ткани (1); содержат многочисленные кровеносные сосуды, среди которых преобладают капилляры

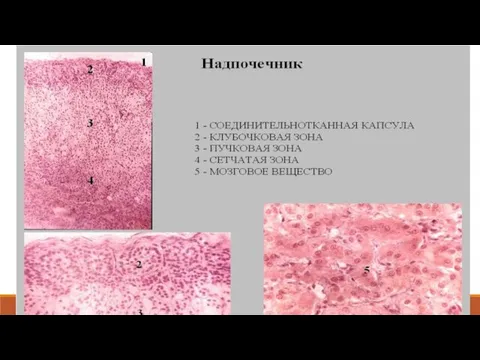

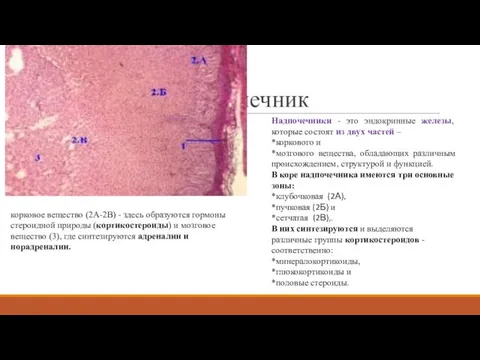

- 38. Надпочечник Надпочечники - это эндокринные железы, которые состоят из двух частей – *коркового и *мозгового вещества,

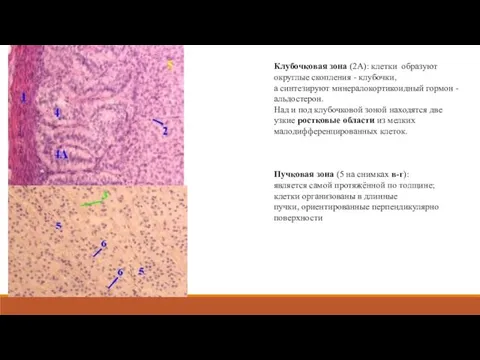

- 39. Клубочковая зона (2А): клетки образуют округлые скопления - клубочки, а синтезируют мннералокортикоидный гормон - альдостерон. Над

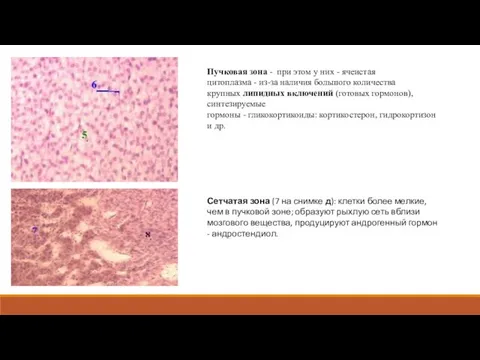

- 40. Пучковая зона - при этом у них - ячеистая цитоплазма - из-за наличия большого количества крупных

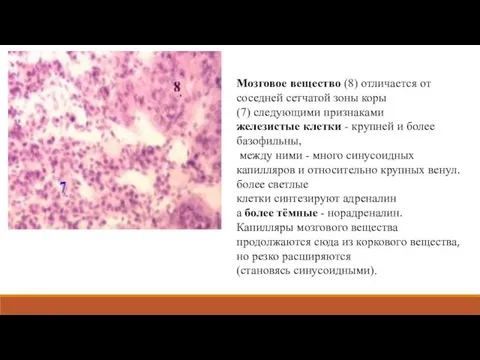

- 41. Мозговое вещество (8) отличается от соседней сетчатой зоны коры (7) следующими признаками железистые клетки - крупней

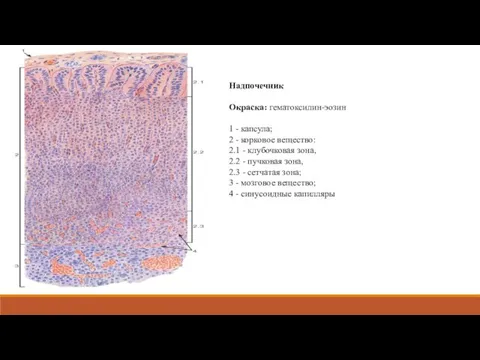

- 42. Надпочечник Окраска: гематоксилин-эозин 1 - капсула; 2 - корковое вещество: 2.1 - клубочковая зона, 2.2 -

- 44. Скачать презентацию

Семейное право

Семейное право Портфолио Чубыкиной Ирины Юрьевны воспитателя МБДОУ Детский сад №18 Колобок г. Брянск (часть IV)

Портфолио Чубыкиной Ирины Юрьевны воспитателя МБДОУ Детский сад №18 Колобок г. Брянск (часть IV) Пособие по выполнению капитального ремонта КТП 6-10/0,4 кВ

Пособие по выполнению капитального ремонта КТП 6-10/0,4 кВ Психика и мозг. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе

Психика и мозг. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе Логические выражения и таблицы истинности

Логические выражения и таблицы истинности Использование здоровье сберегающих технологий в логопедической практике

Использование здоровье сберегающих технологий в логопедической практике Softline. Двадцать лет успеха в IT

Softline. Двадцать лет успеха в IT Мировой океан

Мировой океан Гpузовые стропы общего назначения

Гpузовые стропы общего назначения Физико-химические методы водоподготовки

Физико-химические методы водоподготовки Консервативное лечение в послеоперационном периоде

Консервативное лечение в послеоперационном периоде Готовимся к ЕГЭ. Часть С. Комментарий к проблеме

Готовимся к ЕГЭ. Часть С. Комментарий к проблеме Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира Вычитание вида 52-24

Вычитание вида 52-24 Каталитические процессы нефтепереработки

Каталитические процессы нефтепереработки Презентация Строение атома

Презентация Строение атома Творческие проект Вышивка крестом

Творческие проект Вышивка крестом Общая характеристика состояния здоровья сахалинцев

Общая характеристика состояния здоровья сахалинцев Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку, через внедрение игровой технологии

Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку, через внедрение игровой технологии Protection – passive coherent location radar, radio monitoring and anti-uav system

Protection – passive coherent location radar, radio monitoring and anti-uav system Царква - неадменная частка складанай сістэмы сацыяльных узаемаадносін

Царква - неадменная частка складанай сістэмы сацыяльных узаемаадносін 24 мая – День славянской письменности и культуры

24 мая – День славянской письменности и культуры РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

РАЗВИВАЕМ ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ Классификация отклонителей. Отклонители разового действия

Классификация отклонителей. Отклонители разового действия Верховный Суд РФ. Тема 7

Верховный Суд РФ. Тема 7 Хроническая сердечная недостаточность

Хроническая сердечная недостаточность тематический день Наши верные помощники-глаза в старшей группе

тематический день Наши верные помощники-глаза в старшей группе Обзор литературы. Певческие праздники и фестивали как фактор формирования музыкальной и эстетической культуры населения

Обзор литературы. Певческие праздники и фестивали как фактор формирования музыкальной и эстетической культуры населения