Содержание

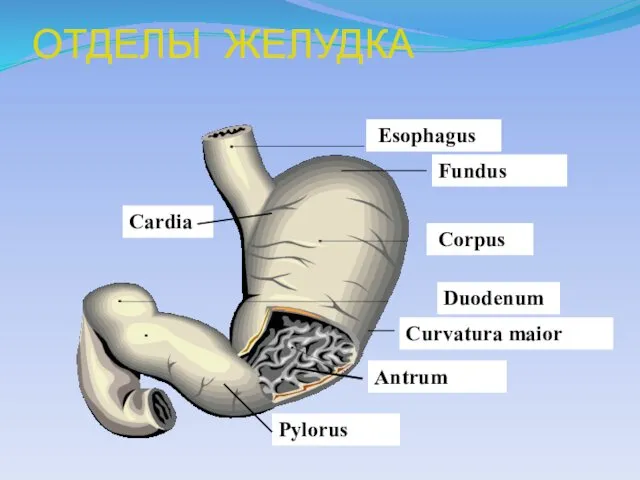

- 2. ОТДЕЛЫ ЖЕЛУДКА Esophagus Fundus Corpus Duodenum Antrum Curvatura maior Pylorus Cardia

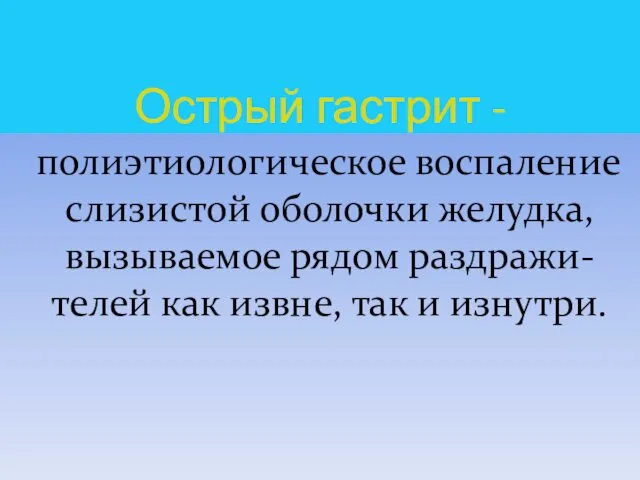

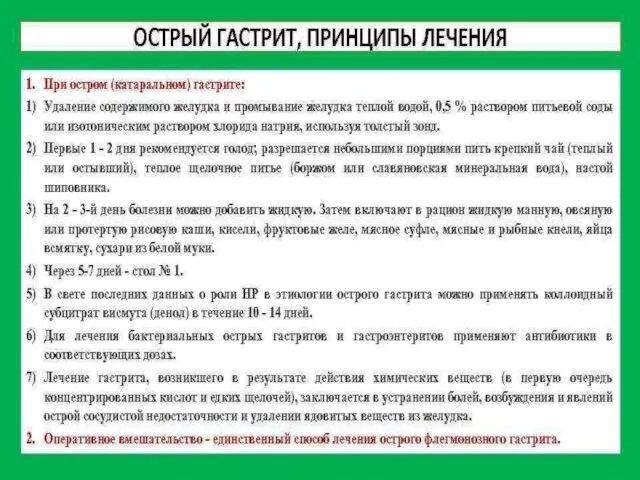

- 4. Острый гастрит - полиэтиологическое воспаление слизистой оболочки желудка, вызываемое рядом раздражи-телей как извне, так и изнутри.

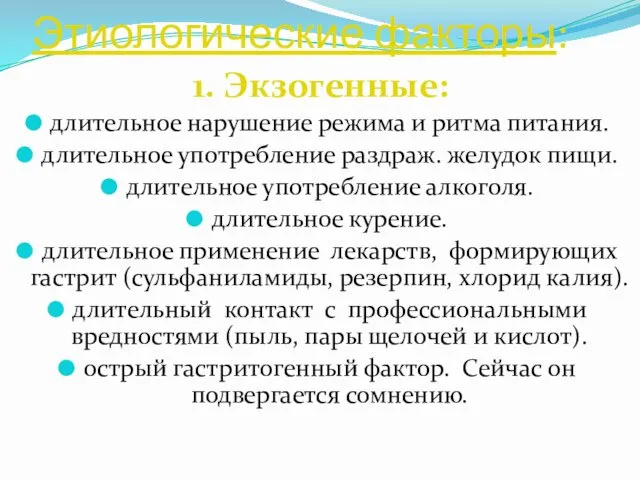

- 5. Этиологические факторы: 1. Экзогенные: длительное нарушение режима и ритма питания. длительное употребление раздраж. желудок пищи. длительное

- 6. 2. Эндогенные: длительное нервное напряжение. эндокринные (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз). хронический дефицит витамина В12, железа. хронический

- 7. Патогенез сводится к дистрофическо-некробиотическому повреждению поверхностного эпителия и железистого аппарата слизистой желудка и развитию в ней

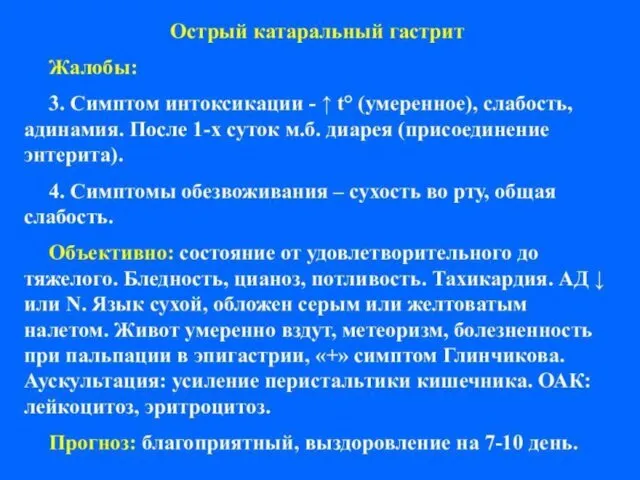

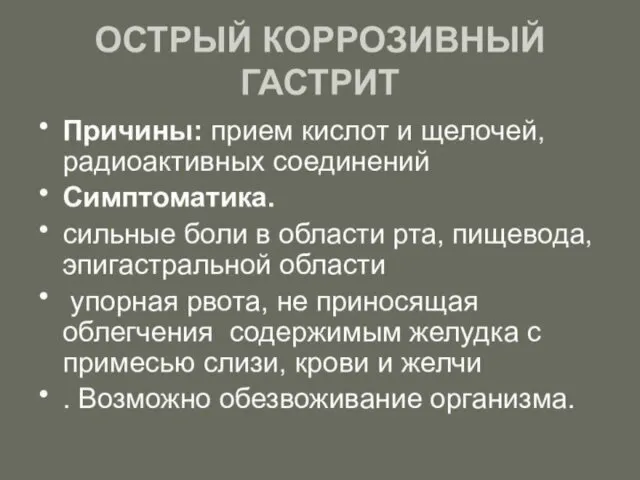

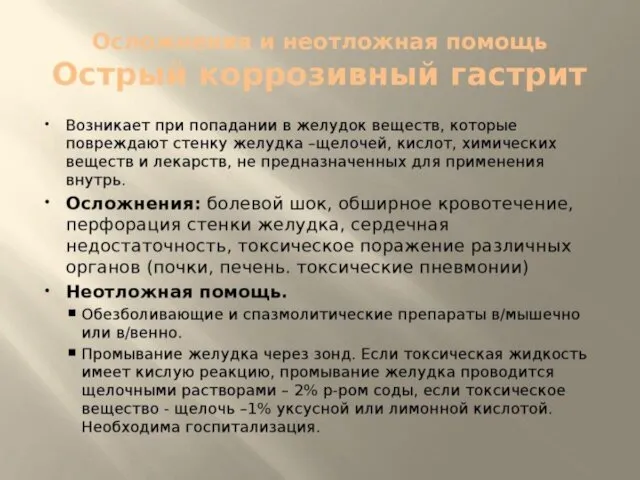

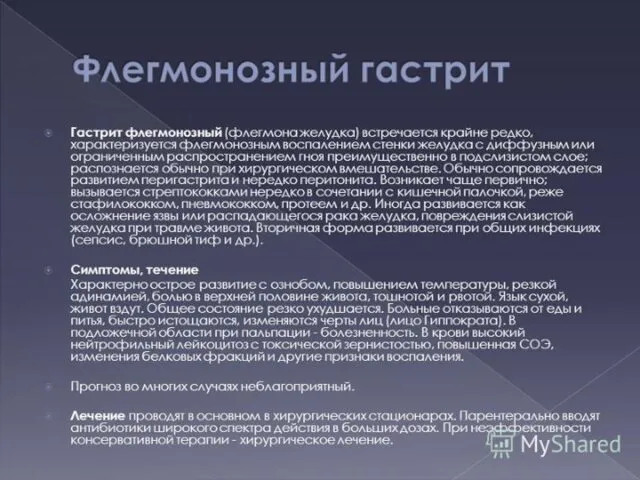

- 8. Формы острого гастрита. Простой (катаральный) Коррозивный Флегмонозный (флегмона желудка)

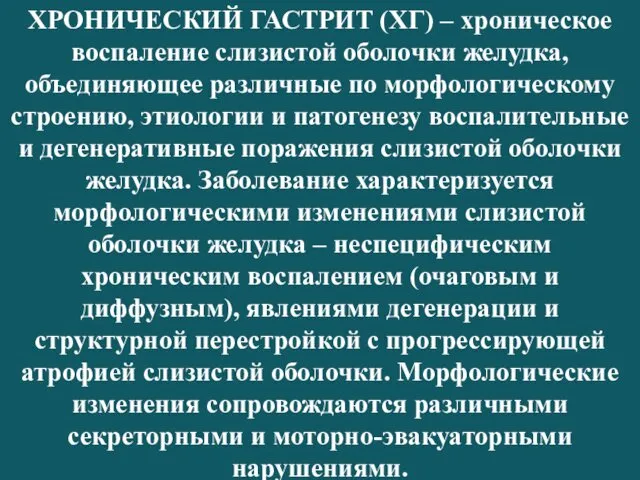

- 17. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ (ХГ) – хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, объединяющее различные по морфологическому строению, этиологии и

- 18. этиология В настоящее время все этиологические факторы ХГ разделяются на экзогенные и эндогенные, а ХГ –

- 19. К эндогенным факторам относятся: - хронические инфекции (полости рта – кариес, носоглотки – хронический тонзиллит, неспецифические

- 20. В зависимости от этиологического фактора различают различные типа гастрита. Так, антральный гастрит типа В связывают с

- 21. Общие патогенетические механизмы: 1. Повреждение, прорыв защитного слизистого барьера желудка. 2. Центральное звено - блокада регенерации

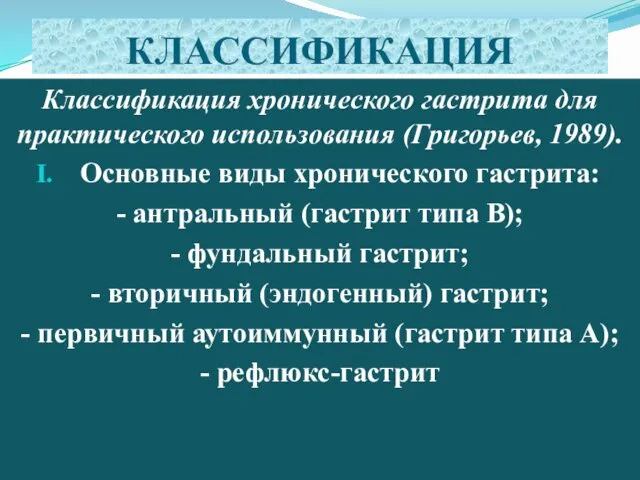

- 22. КЛАССИФИКАЦИЯ Классификация хронического гастрита для практического использования (Григорьев, 1989). Основные виды хронического гастрита: - антральный (гастрит

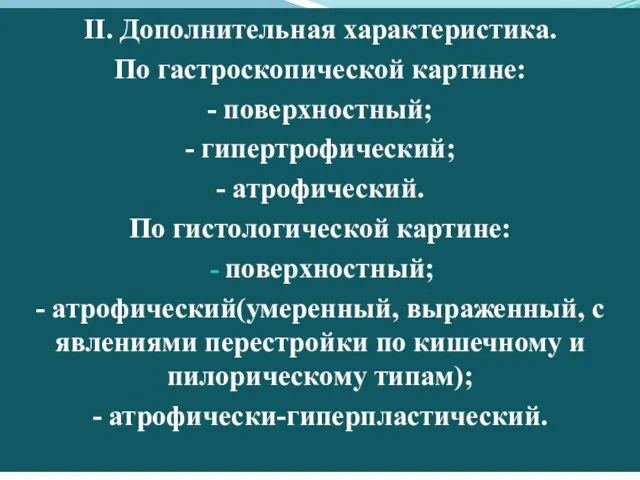

- 23. II. Дополнительная характеристика. По гастроскопической картине: - поверхностный; - гипертрофический; - атрофический. По гистологической картине: поверхностный;

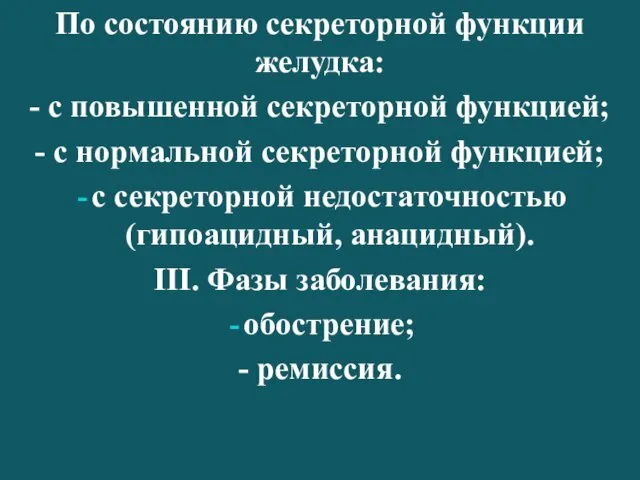

- 24. По состоянию секреторной функции желудка: - с повышенной секреторной функцией; - с нормальной секреторной функцией; с

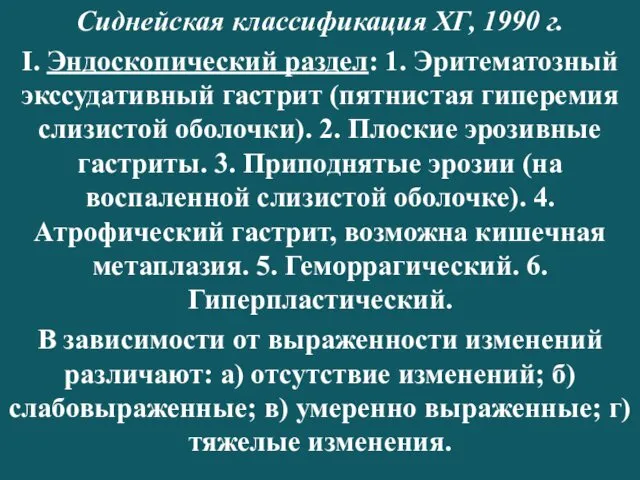

- 25. Сиднейская классификация ХГ, 1990 г. I. Эндоскопический раздел: 1. Эритематозный экссудативный гастрит (пятнистая гиперемия слизистой оболочки).

- 26. II. Гистологический раздел. Оцениваются следующие изменения: воспаление, активность, атрофия, кишечная метаплазия, присутствие кампилобактерий (хеликобактерий). III. Топографический

- 27. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА В основном типичная симптоматика ХГ заключается в следующих проявлениях: - периодически боли в эпигастрии

- 28. При объективном обследовании больного ХГ часто отсутствуют внешние признаки заболевания, особенно на ранней стадии. По мере

- 29. Живот обычно мягкий, иногда вздут, при пальпации определяется урчание; нижняя граница желудка определяется по шуму плеска

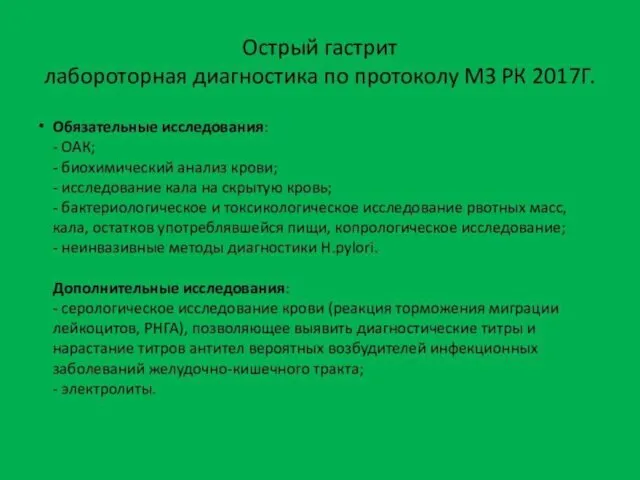

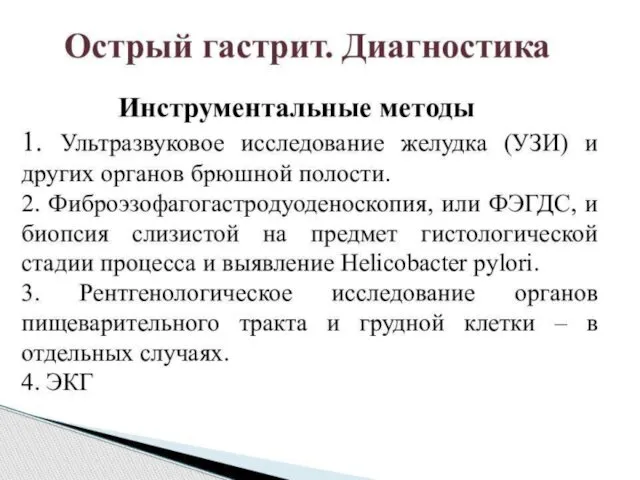

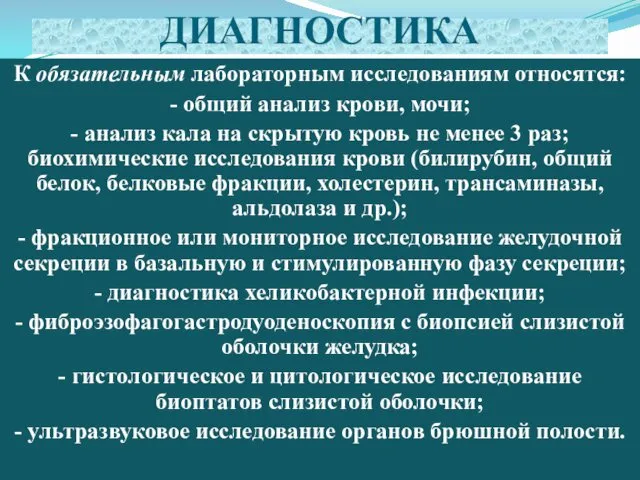

- 30. ДИАГНОСТИКА К обязательным лабораторным исследованиям относятся: - общий анализ крови, мочи; - анализ кала на скрытую

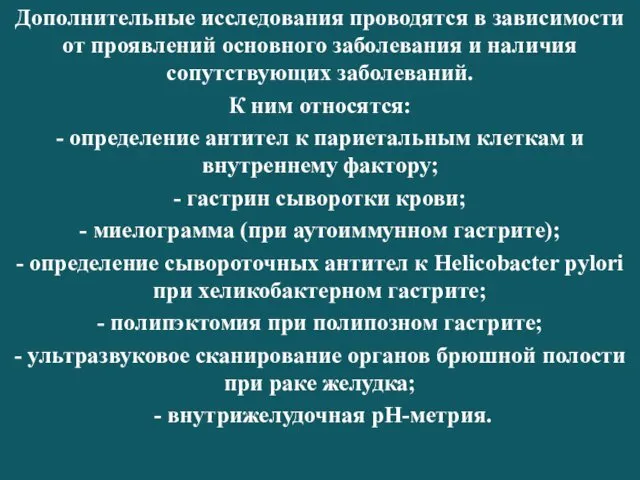

- 31. Дополнительные исследования проводятся в зависимости от проявлений основного заболевания и наличия сопутствующих заболеваний. К ним относятся:

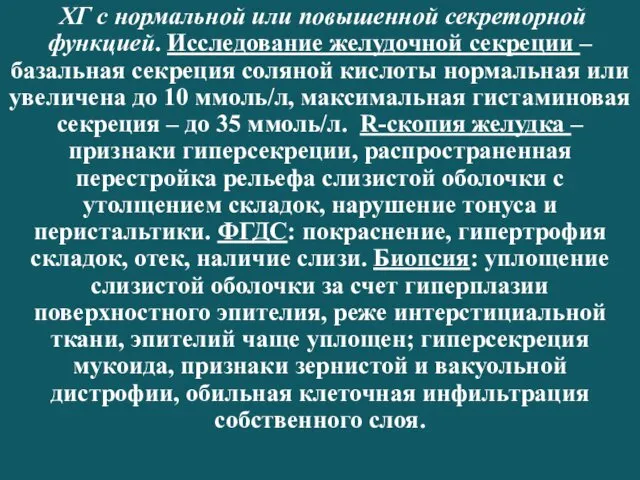

- 32. ХГ с нормальной или повышенной секреторной функцией. Исследование желудочной секреции – базальная секреция соляной кислоты нормальная

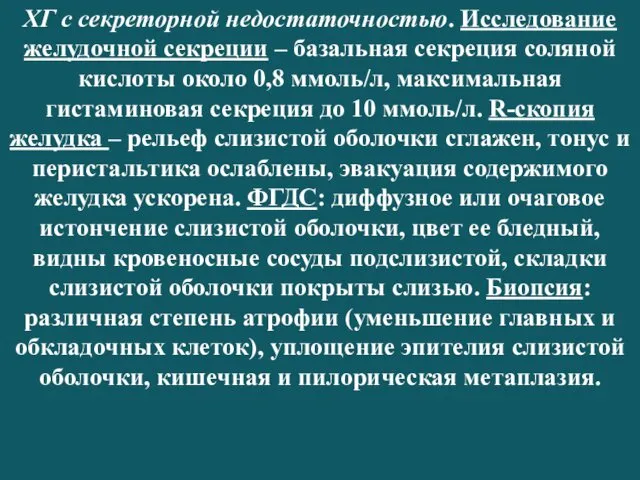

- 33. ХГ с секреторной недостаточностью. Исследование желудочной секреции – базальная секреция соляной кислоты около 0,8 ммоль/л, максимальная

- 34. ХРОНИЧЕСКИЙ НЕАТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

- 35. АНАЦИДНЫЙ ГАСТРИТ

- 36. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ Лечебное питание. При выборе диеты необходимо учитывать сопутствующие заболевания кишечника, поджелудочной железы, печени, а

- 37. 2. Медикаментозная терапия. Проводится в период обострения с использованием жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Применение

- 38. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

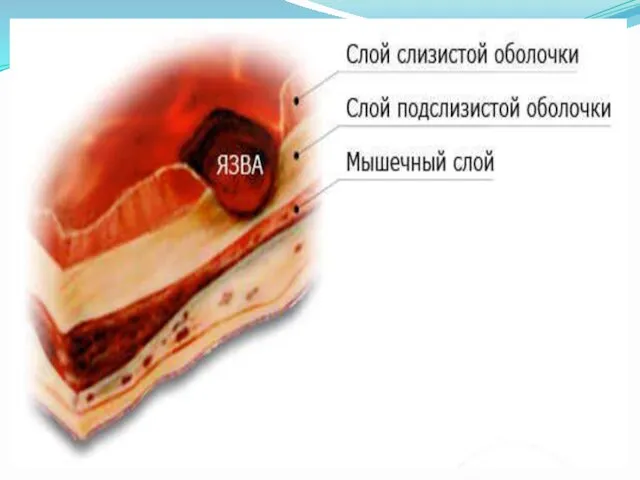

- 39. ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ (ЯБ) – хроническое заболевание с полициклическим течением, характеризующееся возникновением язвенного дефекта в слизистой оболочке

- 40. ЭТИОЛОГИЯ ЯБ является полиэтиологическим заболеванием. Все основные этиологические факторы можно разделить на 2 основные группы: предрасполагающие,

- 41. ЯБ является в целом мультифакторным заболеванием с полигенным типом наследования – это болезнь с наследственной предрасположенностью.

- 42. - повышение чувствительности обкладочных клеток к гастрину; - нарушение механизма обратной связи между выработкой соляной кислоты

- 43. Генетическими маркерами развития ЯБ желудка и 12-перстной кишки являются некоторые группы крови и особенности фенотипа. Некоторые

- 44. В настоящее время развитие некоторых заболеваний, в частности ЯБ, рассматривается с позиции нарушения биологического ритма человека.

- 45. Следующий этиологический фактор – медикаментозные препараты. Однако их роль сводится к возникновению главным образом симптоматических язв

- 46. Инфекционный фактор – один из важнейших этиологических факторов ЯБ. Эта роль принадлежит Helicobacter pylori. Воздействие Helicobacter

- 47. ПАТОГЕНЕЗ С современной точки зрения, патогенез ЯБ представляется как результат нарушения равновесия между факторами «агрессии» и

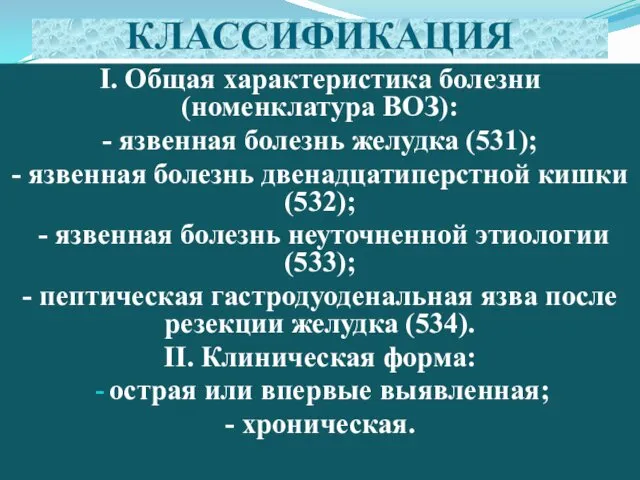

- 50. КЛАССИФИКАЦИЯ I. Общая характеристика болезни (номенклатура ВОЗ): - язвенная болезнь желудка (531); - язвенная болезнь двенадцатиперстной

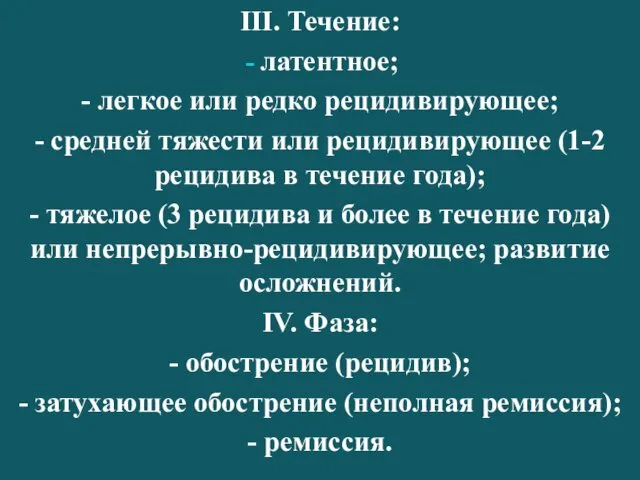

- 51. III. Течение: латентное; - легкое или редко рецидивирующее; - средней тяжести или рецидивирующее (1-2 рецидива в

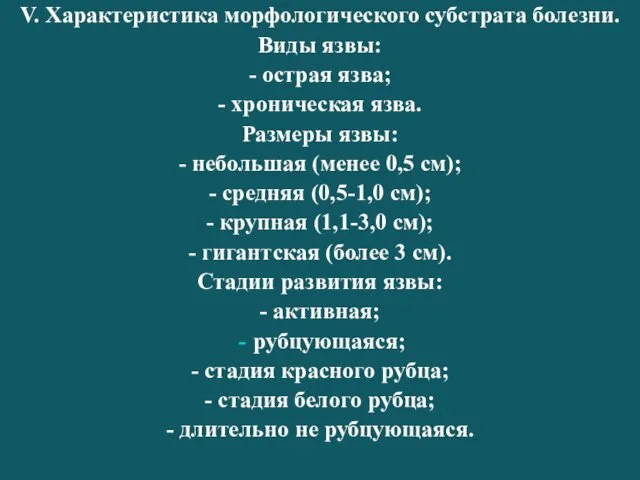

- 52. V. Характеристика морфологического субстрата болезни. Виды язвы: - острая язва; - хроническая язва. Размеры язвы: -

- 53. Локализация язвы: - желудок (кардия, субкардиальный отдел, тело желудка, антральный отдел, пилорический канал, передняя стенка, задняя

- 54. VII. Осложнения: - кровотечения (легкое, среднетяжелое, тяжелое, крайне тяжелое); - перфорация; пенетрация; - стеноз (компенсированный, субкомпенсированный,

- 55. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЯБ характеризуется значительным полиморфизмом. Ее проявления во многом зависят от пола и возраста больного,

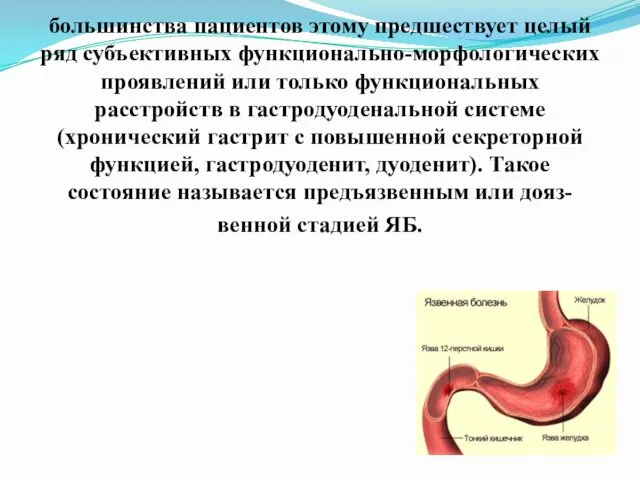

- 56. большинства пациентов этому предшествует целый ряд субъективных функционально-морфологических проявлений или только функциональных расстройств в гастродуоденальной системе

- 57. Наиболее постоянным и важным симптомом ЯБ является боль. Боли при ЯБ имеют четко выраженную ритмичность (время

- 58. Характер и интенсивность болей могут варьировать (тупые, ноющие, жгучие, режущие, сверлящие, схваткообразные); примерно в 30% случаев

- 59. Кроме болевого синдрома, в типичную клиническую картину язвенной болезни входят различные диспептические симптомы. Изжога – один

- 60. Отрыжка – довольно частый, но не совсем специфический симптом ЯБ. Наиболее характерна отрыжка кислым, отрыжка тухлым

- 61. Рвотные массы, как правило, имеют кислую реакцию с примесью недавно съеденной пищи. При нарушении эвакуаторно-моторной функции

- 62. Запоры наблюдаются у половины больных ЯБ, особенно в период обострения. Они бывают очень упорными и беспокоят

- 63. Результаты объективного исследования при типичной клинической картине ЯБ: - при внешнем осмотре больные имеют астенический (чаще)

- 65. При пальпации и перкуссии выявляются следующие симптомы: - умеренная, а в период обострения выраженная болезненность в

- 66. ОСЛОЖНЕНИЯ ЯБ Многочисленные осложнения ЯБ можно разделить на две группы: - возникающие внезапно и угрожающие непосредственно

- 67. ЖЕЛУДОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 68. В абсолютном большинстве случаев возникновение кровотечения при ЯБ связано с нарушением динамического равновесия между действием агрессивных

- 69. симптом Бергмана. Чем быстрее происходит кровотечение и массивнее кровопотеря, тем более выражена симптоматика. Перфорация язвы желудка

- 70. Клинически прободение проявляется тремя синдромами: болевым шоком, периодом мнимого (ложного) благополучия и перитонитом. Период болевого шока:

- 71. Период мнимого (ложного) благополучия развивается через несколько часов от момента перфорации. Общее состояние и вид больного

- 73. Пенетрация язвы. Это проникновение (или распространение) язвы за пределы стенок желудка или 12-перстной кишки в смежные

- 74. - боль бывает постоянной и наиболее интенсивной в эпигастральной области; пропадает ее связь с приемом пищи

- 75. в проекции пенетрации определяется выраженная локальная болезненность и довольно часто – воспалительный инфильтрат; - температура тела

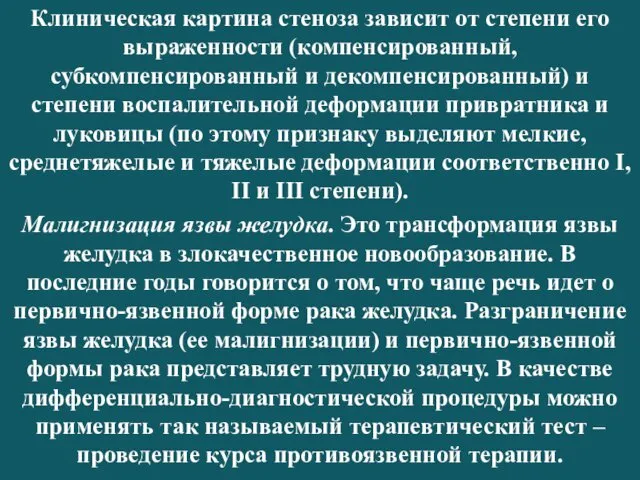

- 76. Клиническая картина стеноза зависит от степени его выраженности (компенсированный, субкомпенсированный и декомпенсированный) и степени воспалительной деформации

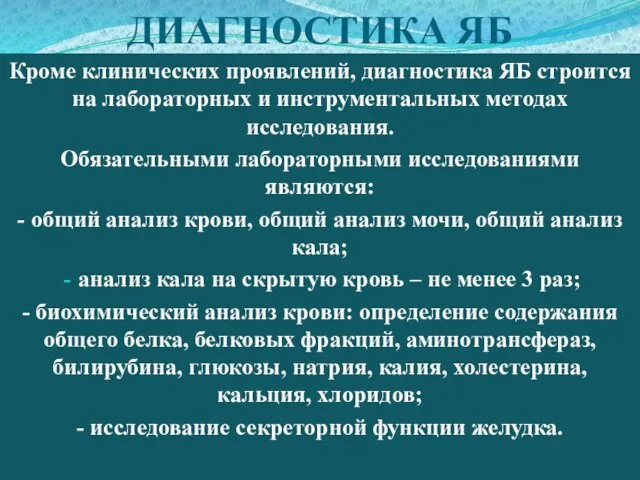

- 79. ДИАГНОСТИКА ЯБ Кроме клинических проявлений, диагностика ЯБ строится на лабораторных и инструментальных методах исследования. Обязательными лабораторными

- 80. Функциональное исследование желудочно-кишечного тракта проводится различными методами. I. Зондовые методы: - аспирационный, фракционный; - внутрижелудочной перфузии;

- 81. - метод радиотелеметрии; - определение секреции с помощью индикатора (конго красный); - тест с азуром А;

- 82. - радионуклидные методы диагностики Helicobacter pylori; - метод иммуноферментного анализа. Обязательные инструментальные исследования: - фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС)

- 84. Дополнительные лабораторные и инструментальные исследования проводятся при осложнениях ЯБ и ее сочетании с другими заболеваниями ЖКТ.

- 85. ЛЕЧЕНИЕ Традиционное лечение ЯБ включает в себя режим, диетическое питание, фармакотерапию, психотерапию, физиотерапевтические и санаторно-курортные методы

- 86. Психотерапия. Важно внушить больному мысль об излечимости заболевания, о вредном воздействии нервно-психического напряжения на течение патологического

- 87. Санаторно-курортное лечение. К основным лечебным санаторным факторам относятся режим, диета, климатолечение, физиотерапия, грязелечение, применение минеральных вод.

- 88. Показания к хирургическому лечению ЯБ: - больные с каллезными, пенетрирующими язвами; - больные с язвами кардиального

- 90. Скачать презентацию

8 Марта И в шутку и всерьез. Конкурс Суперзолушка

8 Марта И в шутку и всерьез. Конкурс Суперзолушка 공공시설 이용

공공시설 이용 Жесткость технологической системы

Жесткость технологической системы Развитие Танцевального товрчества у старших дошкольников

Развитие Танцевального товрчества у старших дошкольников Презентация педагогического опыта

Презентация педагогического опыта Эко-мебель

Эко-мебель Время глагола

Время глагола Роль родителей в воспитании детей

Роль родителей в воспитании детей Мұнай-газ саласындағы терминдер

Мұнай-газ саласындағы терминдер Олег Ольжич (1907-1944)

Олег Ольжич (1907-1944) Основы расчета металлических конструкций

Основы расчета металлических конструкций Detecting out-of-shelf & out-of-stock goods

Detecting out-of-shelf & out-of-stock goods Виды сигналов и формы их описания. Лекция 1

Виды сигналов и формы их описания. Лекция 1 Азықтық минералды қосындылар

Азықтық минералды қосындылар Семинары Никишиной.

Семинары Никишиной. Презентация Государственные символы Республики Башкортостан и символы Белокатайского района

Презентация Государственные символы Республики Башкортостан и символы Белокатайского района Урок географии в 8 классе на тему Кавказ

Урок географии в 8 классе на тему Кавказ Хромирование декоративное и упрочняющее

Хромирование декоративное и упрочняющее Моя картина мира

Моя картина мира Цветы для мамы. Композиция в технике оригами

Цветы для мамы. Композиция в технике оригами Экспериментальная деятельность с детьми раннего возраста

Экспериментальная деятельность с детьми раннего возраста Роботы. Понятие о принципах работы роботов

Роботы. Понятие о принципах работы роботов Грамматическая основа предложения. Подготовка к ОГЭ

Грамматическая основа предложения. Подготовка к ОГЭ Развитие коммуникативных умений и навыков у учащихся

Развитие коммуникативных умений и навыков у учащихся Планирование, контроль и учет в системе подготовки спортсмена

Планирование, контроль и учет в системе подготовки спортсмена День Святого Николая

День Святого Николая История религий. Введение

История религий. Введение ВКР: Организация монтажа, технической эксплуатации и ремонта плоскошлифовального станка 3Е711В

ВКР: Организация монтажа, технической эксплуатации и ремонта плоскошлифовального станка 3Е711В