Слайд 2

Красная волчанка

Красная волчанка (lupus erythematodes, рубцующий эритематоз) – хроническое аутоимунное заболевание

с поражением соединительной ткани, кожи и внутренних органов с выраженной фоточувствительностью.

Слайд 3

Краткая история красной волчанки

Lupus от лат. –волк, erythematosus от лат. –

красная

кожные проявления напоминали повреждениями при укусе голодным волком

1828г. - первое описание кожных признаков фр. дерматологом Биетом (симптом «бабочки»)

1873г. - врач дерматолог Капоши заметил, что некоторые больные с кожными признаками заболевания имеют еще и симптомы заболевания внутренних органов

1890г. – англ. врач Ослер обнаружил, что СКВ, может протекать (хотя и редко) без кожных проявлений

1948г. - описание феномена LE-клеток

1954г. - впервые выявлены в крови больных СКВ определенные антинуклеарные антитела

Слайд 4

Эпидемиология

Регистрируется на всех континентах

Распространено среди жительниц Азии и коренного населения Америки,

у афроамериканок

У женщин чаще, чем у мужчин 1:8 – 1:10

Возраст 14-45 лет, пик заболеваемости 14-25лет

Переходит в системную форму в 5-15%

Среди всех заболеваний кожи – 0,5-1,0%

Слайд 5

Факторы риска и провоцирующие факторы

Длительное пребывание на солнце, морозе, ветре(работники сельского

хозяйства, рыбаки, строители)

Определенный тип кожи (фототип кожи по Фитцпатрику I и II)

Травмирование кожных покровов

Лекарственная непереносимость

Прием а/б, сульфаниламидов, гидралазина, вакцин и сывороток

Хроническая очаговая инфекция (хронический тонзиллит, аднексит и др.)

Интеркуррентные заболевания

Длительный стресс

Эндокринная патология

Изменение соотношения уровня гормонов (андрогенов и эстрогенов)

Слайд 6

Концепции возникновения красной волнчанки

Туберкулезная и сифилитическая теории

Концепция бактериального генеза(бактериальная сенсибилизация, очаги

хронической инфекции, частые ангины, ОРЗ)

Вирусная концепция( обнаружение с помощью ЭМТ деструктивных изменений в сосудах кожи, почек, мышцах и образований, сходных со структурами парамиксовирусов)

Нарушение обмена порфиринов (идентификация копропорфирина-3, обладающего высокой фотодинамической активностью)

Концепция внутрисосудистой коагуляции (повышенная проницаемость клеточных мембран, агрегация тромбоцитов, активация фактора Хагемана и калликреин-кининовой системы, приводящие к интенсивному внутрисосудистому отложению фибрина и формированию асептического воспаления)

Слайд 7

Концепции возникновения красной волчанки

Генетическая концепция (семейные случаи, в том числе у

однояйцовых близнецов, ассоциация с некоторыми АГ тканевой совместимости (HLA A1, A3, A10, A11, A18, B7, B8, В15, DR2, DR3), обнаружение иммунологических феноменов красной волчанки у клинически здоровых родственников больных.) Вероятное место локализации генов, определяющих предрасположенность к КВ, считается короткое плечо хромосомы 6 между локусами НLA B и D/DR, т.е. там, где локализуются гены имунного ответа.

АУТОИММУННЫЙ ГЕНЕЗ (генетическими нарушениями гуморального и клеточного иммунитета с потерей иммунной толерантности к собственным антигенам).

Слайд 8

Дисиммунологические изменения

Дисбаланс Т- и В-лифоцитов (уменьшение количества и качества Т-супрессоров и

Т-киллеров и гиперфункция В-клеточной популяции).

Изогенные и гетерогенные аутоАТ, LE-фактор, АТ к лейкоцитам, тромбоцитам, эритроцитам и клеточным элементам (ДНК, РНК, нуклеопротеин, гистоны и др.)

Прослеживается ассоциация с другими аутоиммунными болезнями: герпетиформным дерматитом Дюринга, пемфигоидом, пемфигусом, склеродермией, дерматомиозитом, так называемой смешанной болезнью соединительной ткани (синдром Шарпа).

Слайд 9

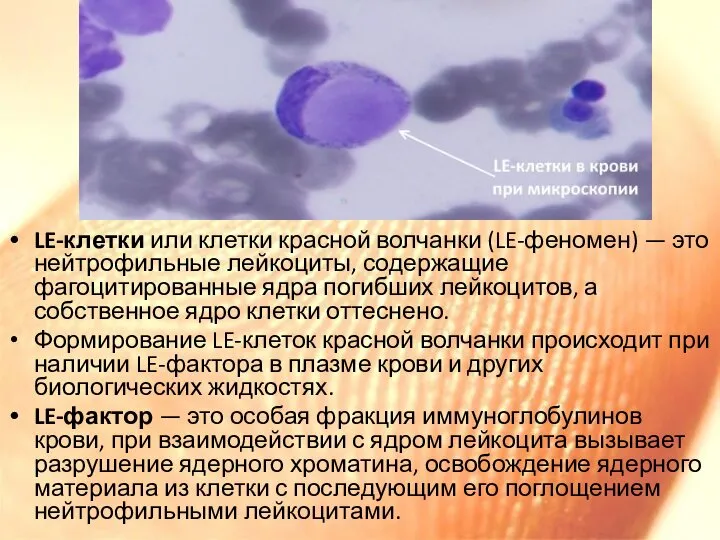

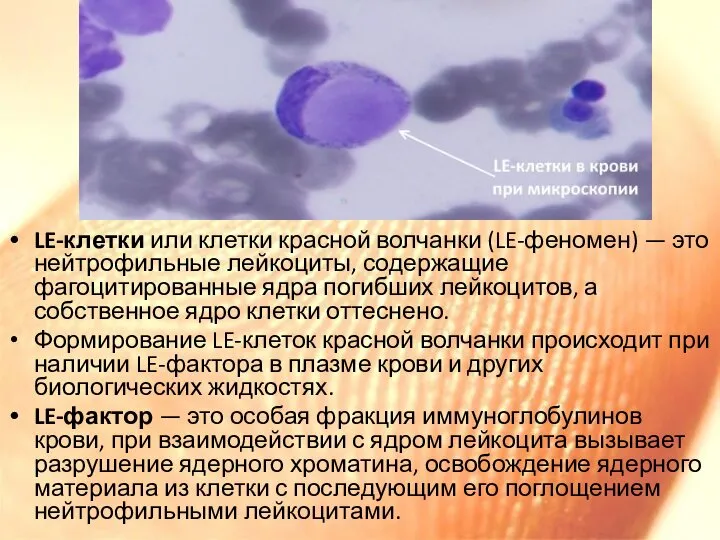

LE-клетки или клетки красной волчанки (LE-феномен) — это нейтрофильные лейкоциты, содержащие фагоцитированные ядра

погибших лейкоцитов, а собственное ядро клетки оттеснено.

Формирование LE-клеток красной волчанки происходит при наличии LE-фактора в плазме крови и других биологических жидкостях.

LE-фактор — это особая фракция иммуноглобулинов крови, при взаимодействии с ядром лейкоцита вызывает разрушение ядерного хроматина, освобождение ядерного материала из клетки с последующим его поглощением нейтрофильными лейкоцитами.

Слайд 10

Патогенез

Ведущая роль – образование циркулирующих антител, особенно антинуклеарных антител к цельному

ядру и его компонентам, циркулирующих иммунных комплексов

Откладываясь на базальных мембранах, вызывают их повреждение

Развитие воспалительной реакции

Слайд 11

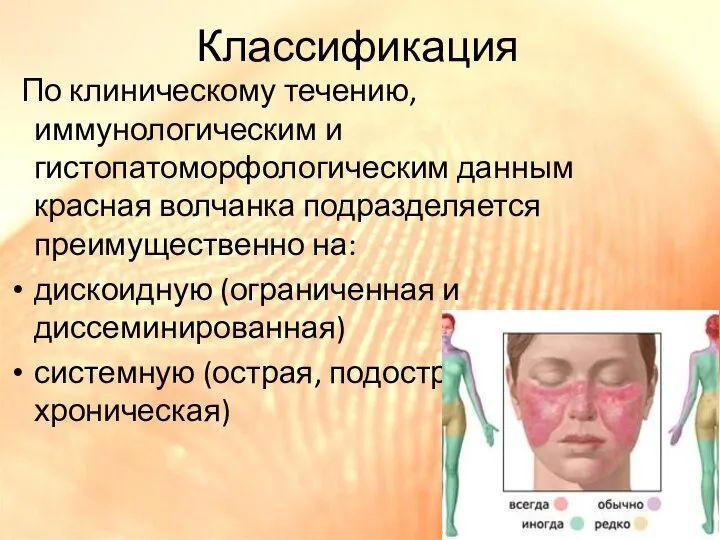

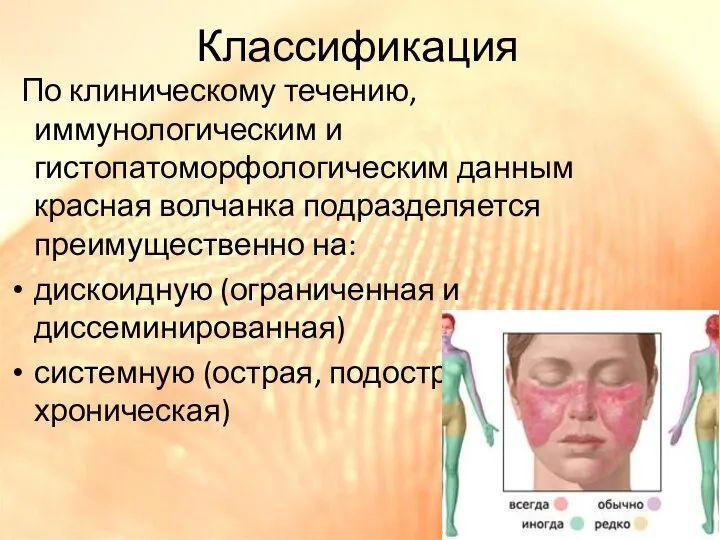

Классификация

По клиническому течению, иммунологическим и гистопатоморфологическим данным красная волчанка подразделяется

преимущественно на:

дискоидную (ограниченная и диссеминированная)

системную (острая, подострая, хроническая)

Слайд 12

Гистология

В основе ДКВ:

гиперкератоз

атрофия мальпигиева слоя

гидропическая дистрофия клеток базального слоя

отек и расширение

сосудов в верхней части дермы

наличие преимущественно лимфоцитарных инфильтратов, располагающихся главным образом вокруг придатков кожи

При СКВ в очагах поражения кожи гистологические изменения аналогичны таковым при дискоидной волчанке, но с более выраженными деструктивными изменениями коллагена и основной субстанции дермы

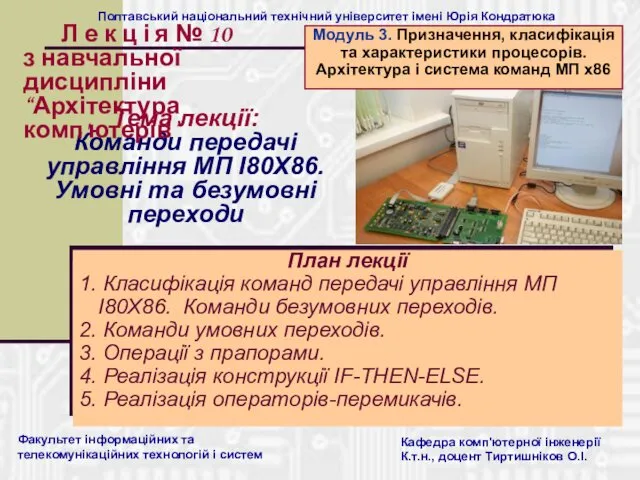

Команди передачі управління МП I80X86. Умовні та безумовні переходи

Команди передачі управління МП I80X86. Умовні та безумовні переходи Халықты жеткілікті мөлшерде йод және фтормен қамтамасыз етудің мемлекеттік шаралары

Халықты жеткілікті мөлшерде йод және фтормен қамтамасыз етудің мемлекеттік шаралары Портфолио учителя.

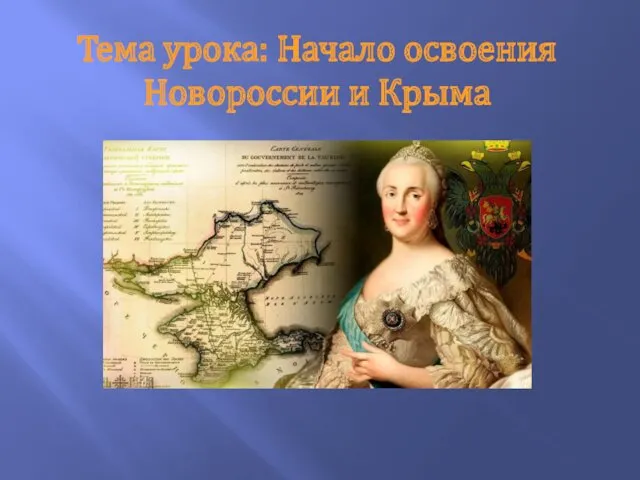

Портфолио учителя. Начало освоения Новороссии и Крыма

Начало освоения Новороссии и Крыма Тевтонский орден

Тевтонский орден Сувенир Бабочка

Сувенир Бабочка Почвенное питание растений

Почвенное питание растений Карбоновые кислоты - союз двух групп(презентация)

Карбоновые кислоты - союз двух групп(презентация) обзор по итогам работы с обращениями граждан, поступившими в Администрацию Новосибирского района за 2013 год

обзор по итогам работы с обращениями граждан, поступившими в Администрацию Новосибирского района за 2013 год Презентация -отчёт Музей в детском саду

Презентация -отчёт Музей в детском саду Презентация Изучаем новый закон об образовании

Презентация Изучаем новый закон об образовании Общество фанатов, современные тенденции в России

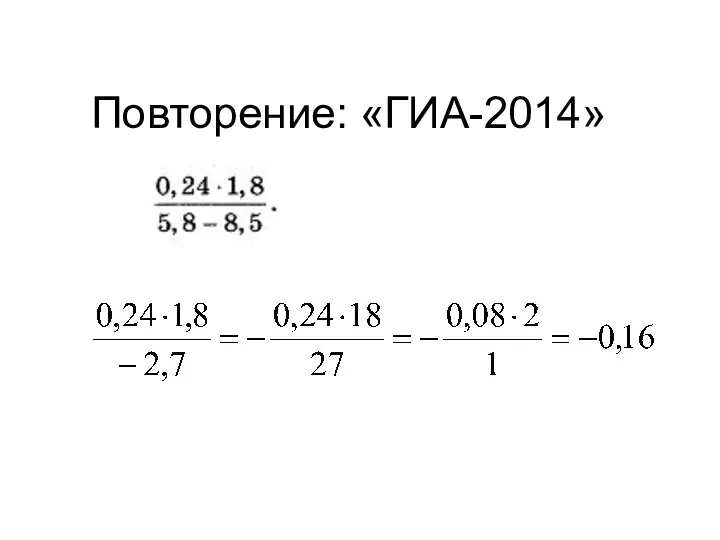

Общество фанатов, современные тенденции в России Повторение: подготовка к ГИА по математике: алгебра, геометрия, теория вероятностей (8, 9 класс) Диск Диск Диск Диск

Повторение: подготовка к ГИА по математике: алгебра, геометрия, теория вероятностей (8, 9 класс) Диск Диск Диск Диск Размещение населения по территории России. Плотность населения

Размещение населения по территории России. Плотность населения Увеличительные приборы. Линия жизни. 6 класс

Увеличительные приборы. Линия жизни. 6 класс Дисциплина на улице – залог безопасности!

Дисциплина на улице – залог безопасности! Зимние колядки

Зимние колядки Стихи со звуками

Стихи со звуками Аттракцион Другая Реальность

Аттракцион Другая Реальность Конспект интегрированного урока (химии, географии, биологии) в 8 класс по теме: Атмосферный озон. Вред и польза.

Конспект интегрированного урока (химии, географии, биологии) в 8 класс по теме: Атмосферный озон. Вред и польза. Интересные факты про Новый год

Интересные факты про Новый год Проект по специальности строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Дорога в облака

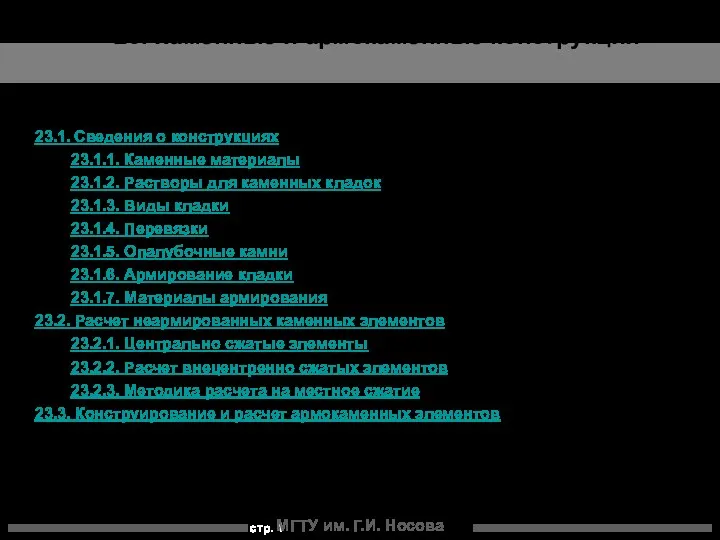

Проект по специальности строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов Дорога в облака Каменные и армокаменные конструкций

Каменные и армокаменные конструкций Экономика: наука и хозяйство

Экономика: наука и хозяйство Фотоотчёт: Наш весёлый огород

Фотоотчёт: Наш весёлый огород Колія та колійне господарство. Значення колійного господарства. Нижня будова колії

Колія та колійне господарство. Значення колійного господарства. Нижня будова колії Лес и мы

Лес и мы Сущность предварительного напряжения бетона

Сущность предварительного напряжения бетона