Содержание

- 2. Введение Опухоли кроветворной и лимфоидной тканей – это заболевания, протекающие с системным или изолированным опухолевым ростом,

- 3. Этиология По современным представлениям лейкозогенными факторами, способствующими возникновению опухолей кроветворной и лимфоидной тканей, могут служить вирусы,

- 4. Вирусная теория В настоящее время вирусной этиологии лейкозов отдается предпочтение. Возникновение лейкозов связывают с активацией латентных

- 5. Радиационная теория Доказательствами малигнизирующего действия облучения на гемопоэтические клетки, в особенности облучения рентгеновскими лучами, послужило увеличение

- 6. Генетическая теория В литературе имеются достаточно убедительные аргументы, указывающие на возможность наследственного предрасположения к лейкозам, что

- 7. Теория химического канцерогенеза Экспериментально доказана возможность индуцирования лейкозов у животных путем введения канцерогенных веществ (диметилбензантрацен, метилхолантрен).

- 8. Патогенез В настоящее время общепризнанной является клоновая теория патогенеза гемобластозов, согласно которой лейкозные клетки являются потомством

- 9. Активация протоонкогенов может происходить в результате: возникновения точковых мутаций в протоонкогенах; амплификации генов (образование множественных копий

- 10. Продуктами онкогенов являются онкобелки, способные выполнять в процессах злокачественного роста гемопоэтических клеток роль патологических факторов роста,

- 11. Таким образом, мутировавшая стволовая кроветворная клетка сохраняет свою функцию деления и производства себе подобных клеток, которые

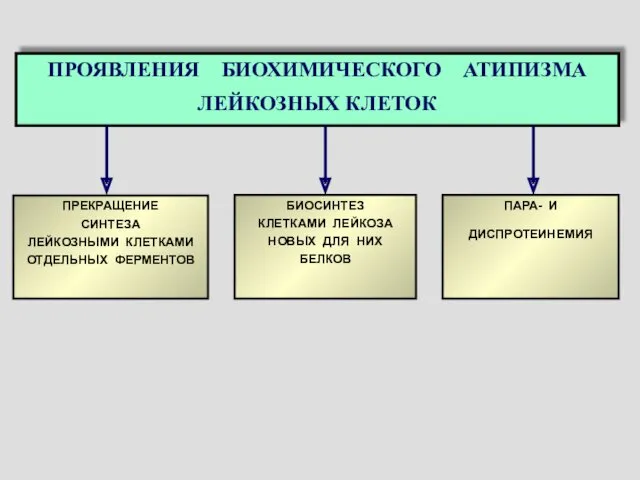

- 12. Лейкозные клетки не способны реализовать ту программу, которую обычно выполняют нормальные зрелые клетки белой крови. Патологические

- 13. Нестабильность генотипа опухолевых клеток ведет к их изменчивости, появлению новых клеточных вариантов и отбору среди них

- 14. Таким образом, если первоначально возникшая опухоль была моноклоновой, т.е. составлена из клеток однотипных, повторяющих все особенности

- 15. При лейкозах рано развиваются вторичные изменения в большинстве органов и систем больного - сердечно-сосудистой системе, почках,

- 16. Дифференцировка клеток крови в ходе гемопоэза II класс I класс III класс VI класс VII класс

- 17. Миелодиспластический синдром Под термином миелодиспластический синдром или миелодисплазия объединяют группу нарушений гемопоэза, включающую первичные, или идиопатические,

- 18. Главная особенность всех миелодисплазий – это некорригируемая цитопения в сочетании с увеличением числа бластных клеток. Для

- 19. В ходе обследования в анализах крови выявляют анемию и/или цитопению. В виду резистентности последней к лечению

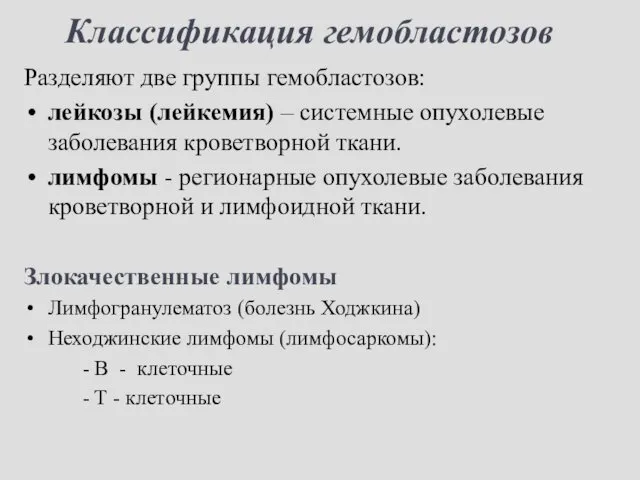

- 22. Классификация гемобластозов Разделяют две группы гемобластозов: лейкозы (лейкемия) – системные опухолевые заболевания кроветворной ткани. лимфомы -

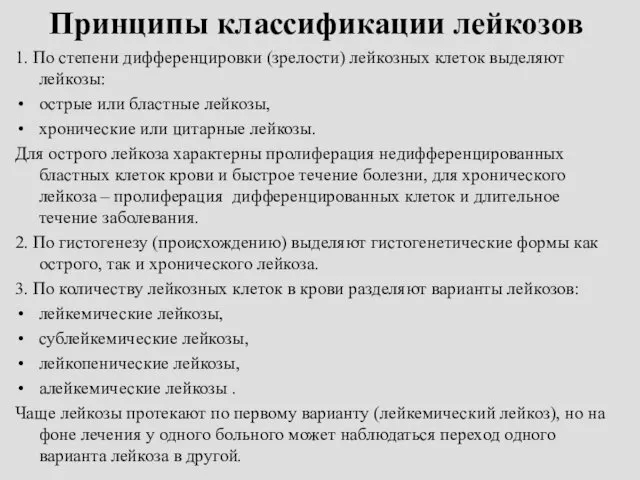

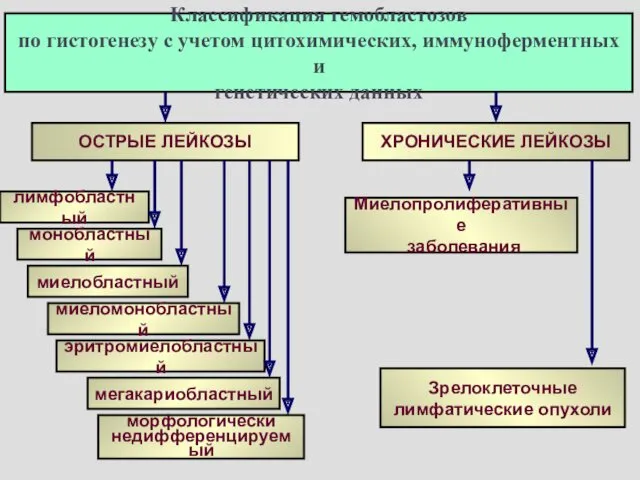

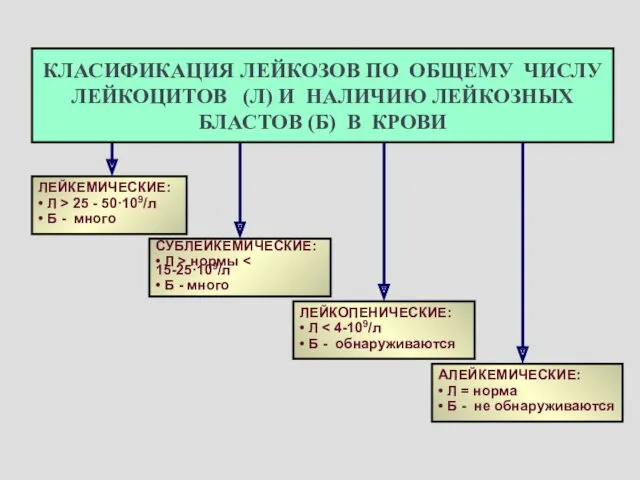

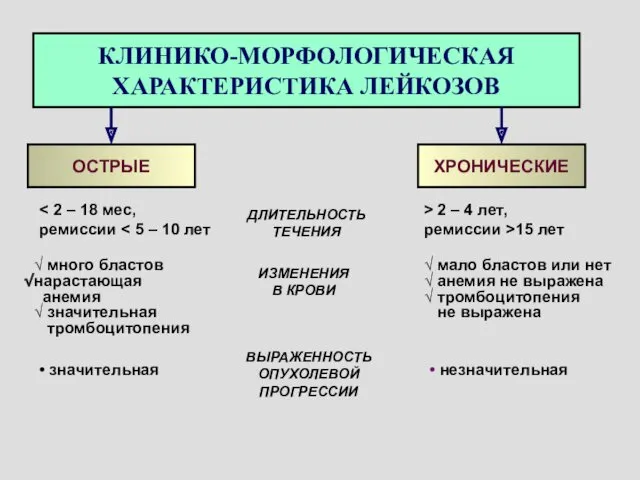

- 23. Принципы классификации лейкозов 1. По степени дифференцировки (зрелости) лейкозных клеток выделяют лейкозы: острые или бластные лейкозы,

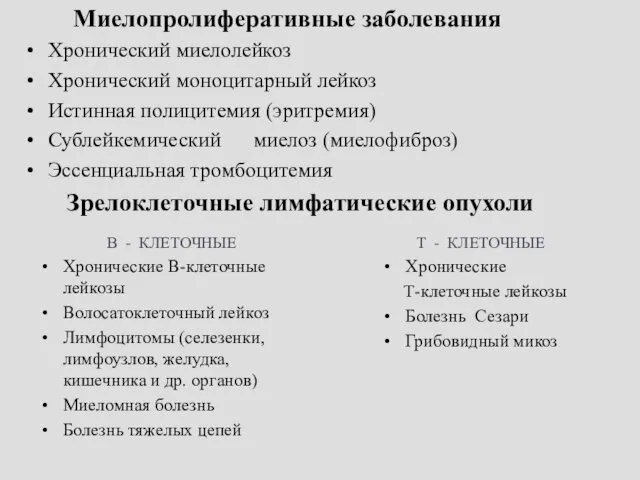

- 25. Миелопролиферативные заболевания Хронический миелолейкоз Хронический моноцитарный лейкоз Истинная полицитемия (эритремия) Сублейкемический миелоз (миелофиброз) Эссенциальная тромбоцитемия Зрелоклеточные

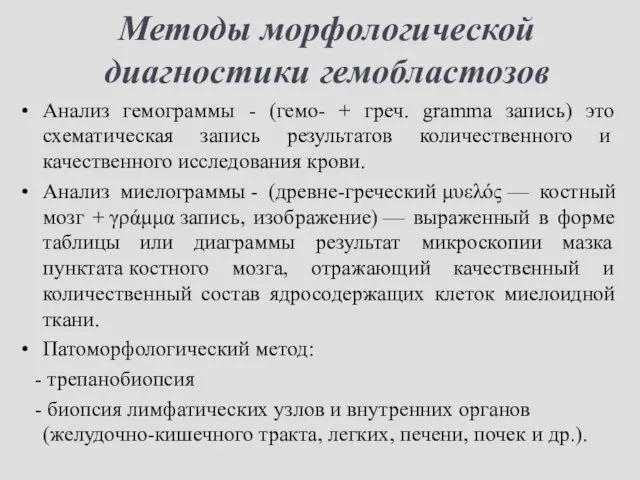

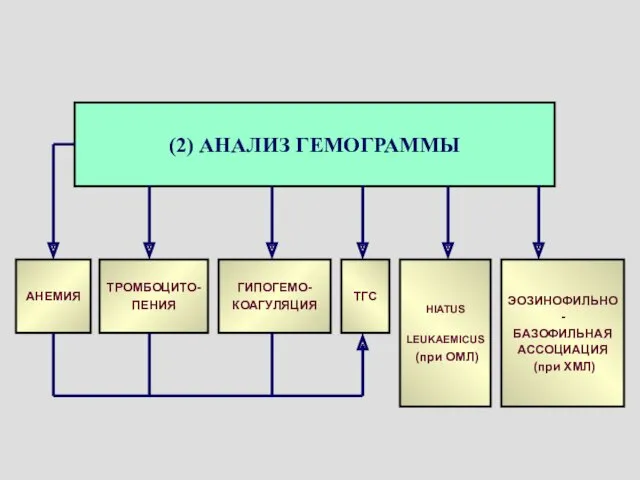

- 27. Методы морфологической диагностики гемобластозов Анализ гемограммы - (гемо- + греч. gramma запись) это схематическая запись результатов

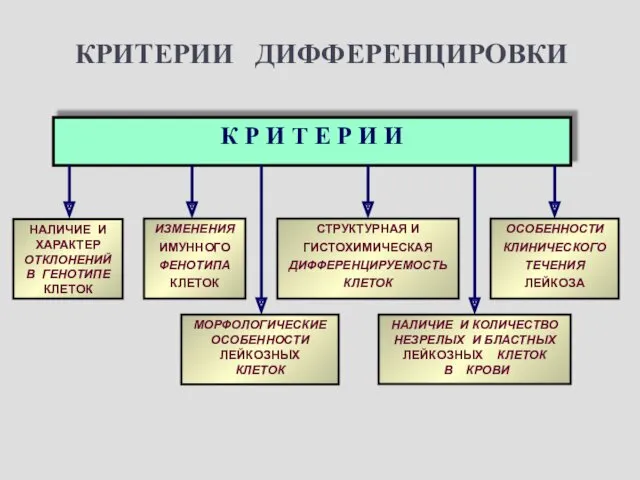

- 28. КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЛЕЙКОЗА

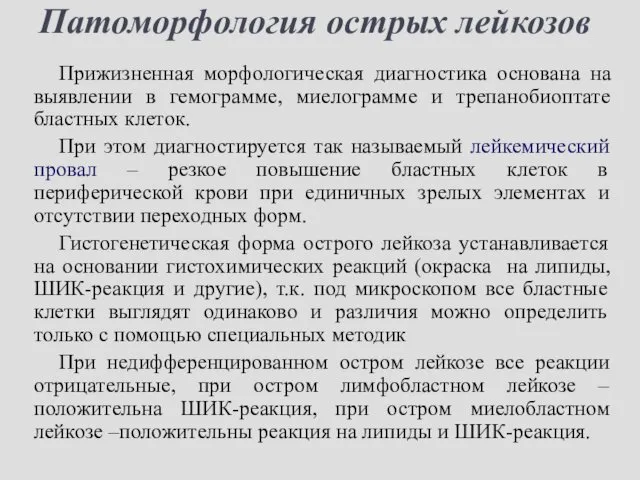

- 34. Патоморфология острых лейкозов Прижизненная морфологическая диагностика основана на выявлении в гемограмме, миелограмме и трепанобиоптате бластных клеток.

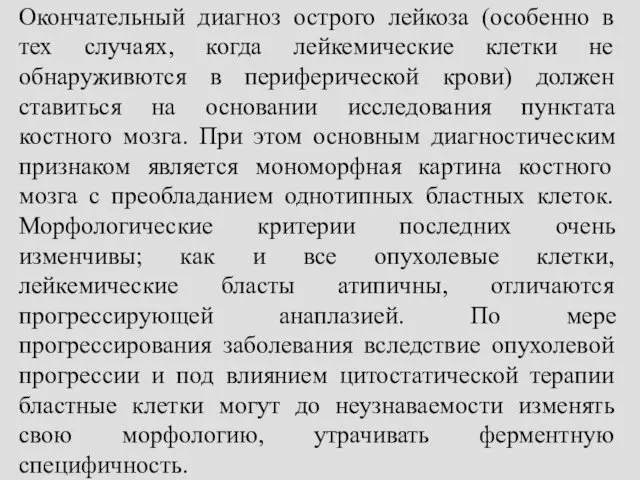

- 35. Окончательный диагноз острого лейкоза (особенно в тех случаях, когда лейкемические клетки не обнаруживются в периферической крови)

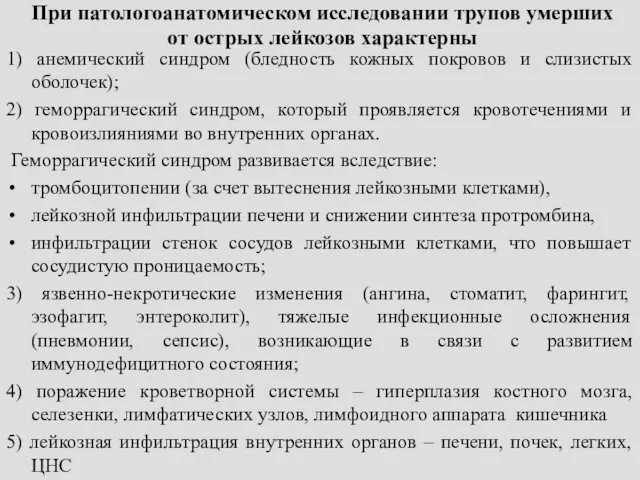

- 36. При патологоанатомическом исследовании трупов умерших от острых лейкозов характерны 1) анемический синдром (бледность кожных покровов и

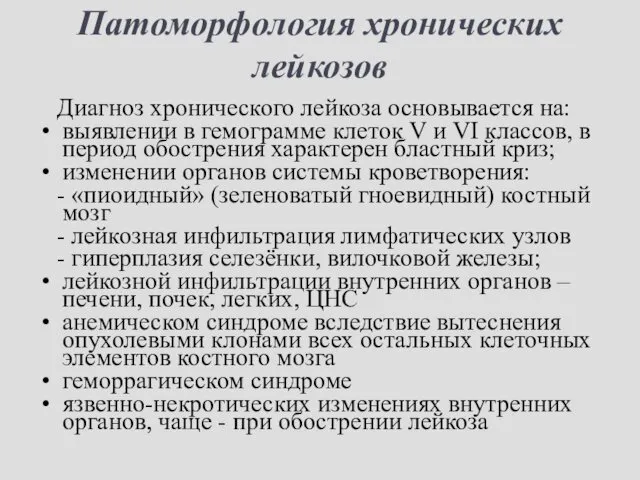

- 37. Патоморфология хронических лейкозов Диагноз хронического лейкоза основывается на: выявлении в гемограмме клеток V и VI классов,

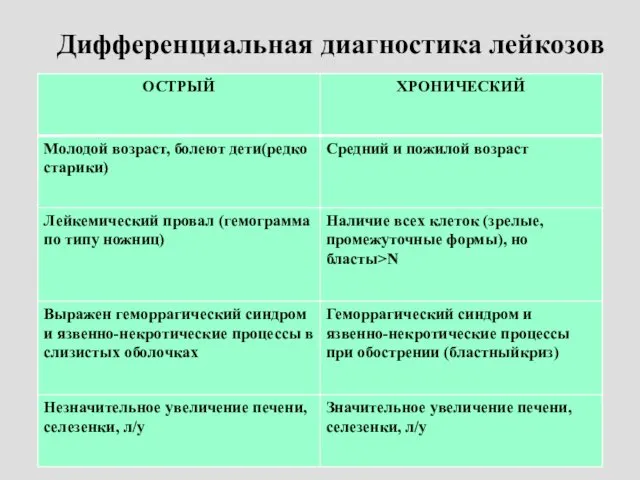

- 38. Дифференциальная диагностика лейкозов

- 40. Скачать презентацию

Презентация к уроку технологии Город мастеров 3 класс

Презентация к уроку технологии Город мастеров 3 класс Обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды

Обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и горячей воды Презентация по проекту.pptx

Презентация по проекту.pptx Методические разработки уроков, полевых практик и лабораторных работ. 8класс

Методические разработки уроков, полевых практик и лабораторных работ. 8класс Правовое и административное регулирование деятельности образовательной организации

Правовое и административное регулирование деятельности образовательной организации Город-герой Сталинград ( Волгоград)

Город-герой Сталинград ( Волгоград) Личность учителя как главный образовательный ресурс

Личность учителя как главный образовательный ресурс Сабақтың тақырыбы: Қазақ киносының атасы

Сабақтың тақырыбы: Қазақ киносының атасы Арахноэнтомозы

Арахноэнтомозы Современные решения оконных конструкций

Современные решения оконных конструкций Бытовой час на тему Пришивание пуговиц

Бытовой час на тему Пришивание пуговиц 20231130_prezentatsiya1_0

20231130_prezentatsiya1_0 Расчет оборудования для транспортировки, питатели, дозаторы

Расчет оборудования для транспортировки, питатели, дозаторы ЕВРОП ЧУДО 8 КЛ

ЕВРОП ЧУДО 8 КЛ Серебряный щит - символ государственности, единства и целостности государства, населяющих его народов

Серебряный щит - символ государственности, единства и целостности государства, населяющих его народов Детские лагеря Южного берега Ялты

Детские лагеря Южного берега Ялты Пищевые токсикоинфекции

Пищевые токсикоинфекции Методическая разработка урока по теме Фосфор Тема урока: Фосфор

Методическая разработка урока по теме Фосфор Тема урока: Фосфор Линейная функция и ее график. (7 класс)

Линейная функция и ее график. (7 класс) Принципы лечения острых кровотечений

Принципы лечения острых кровотечений Конспект и презентация к выступлению на педагогическом совете по теме Учитель успешного ученика

Конспект и презентация к выступлению на педагогическом совете по теме Учитель успешного ученика Щелочные металлы

Щелочные металлы Духовная жизнь общества. Образование

Духовная жизнь общества. Образование Роспотребнадзор. Функции

Роспотребнадзор. Функции Эффективность использования УОУ МКОУ Екатерининская СОШ Третьяковского района Алтайского края

Эффективность использования УОУ МКОУ Екатерининская СОШ Третьяковского района Алтайского края Инструменты для обработки отверстий. Часть 2

Инструменты для обработки отверстий. Часть 2 Лекция 2(История китайско-российских отношений)

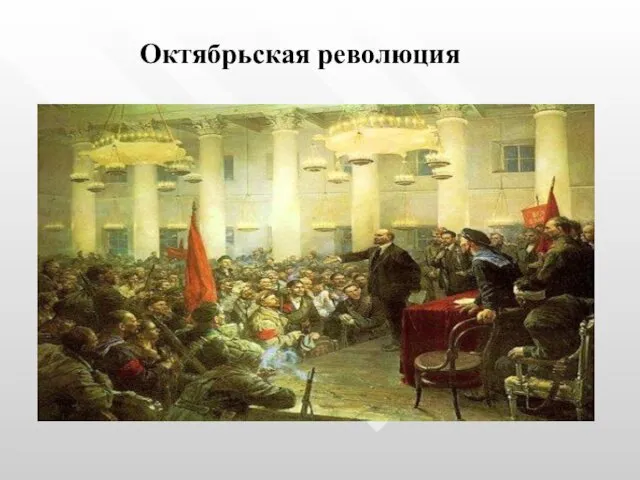

Лекция 2(История китайско-российских отношений) Ингибиторы протонной помпы

Ингибиторы протонной помпы