Содержание

- 3. Серебряный век – самобытный и исключительно продуктивный период развития русской культуры конца XIX – первой четверти

- 5. Символизм – нереалистическое направление в искусстве и литературе 1870-1920-х гг., сосредоточенное в основном на художественном выражении

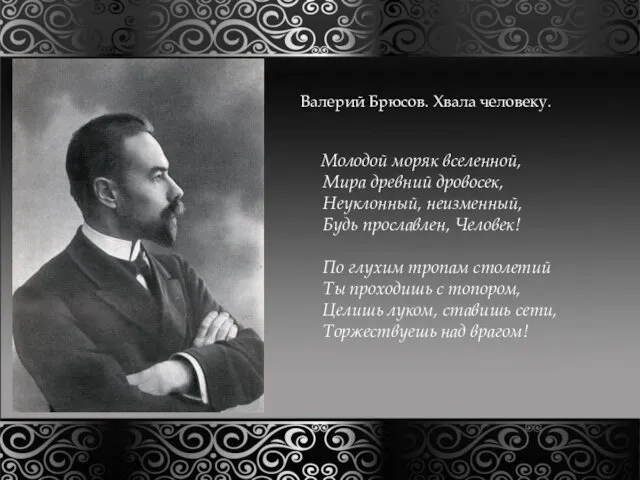

- 6. Валерий Яковлевич Брюсов 1873 - 1924

- 7. Сборники стихов 1895 – “Chefs d’oeuvre” («Шедевры») 1897 – «Это – я» 1900 – «Третья стража»

- 8. 13 декабря 1873 – родился в Москве в купеческой семье. 1894-1895 – выпустил три сборника стихов

- 9. Валерий Брюсов. Хвала человеку. Молодой моряк вселенной, Мира древний дровосек, Неуклонный, неизменный, Будь прославлен, Человек! По

- 10. Федор Кузьмич Сологуб 1863 - 1927

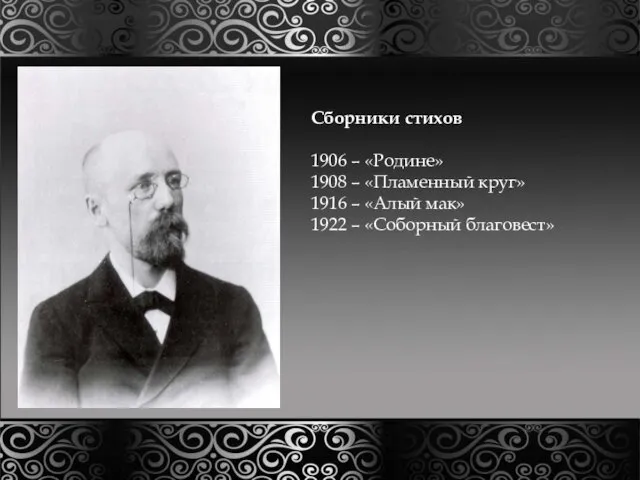

- 11. Сборники стихов 1906 – «Родине» 1908 – «Пламенный круг» 1916 – «Алый мак» 1922 – «Соборный

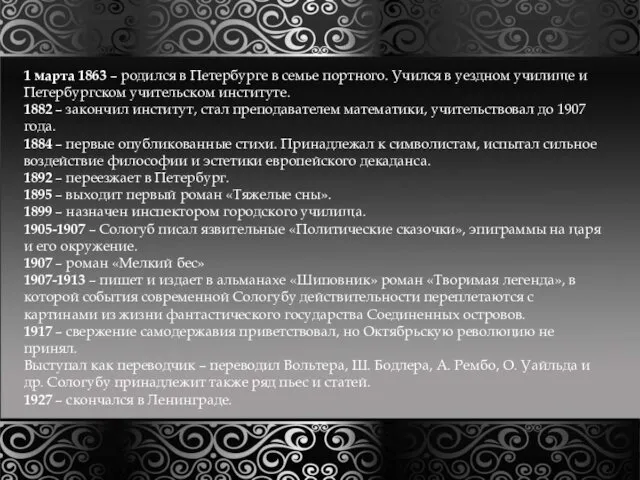

- 12. 1 марта 1863 – родился в Петербурге в семье портного. Учился в уездном училище и Петербургском

- 13. * * * Пламеннее солнца сердце человека, И душа обширней, чем небесный свод, И живёт от

- 14. Константин Дмитриевич Бальмонт 1867 - 1942

- 15. Сборники стихов 1890 – «Стихотворения» 1894 – «Под северным небом» 1895 – «В безбрежности» 1898 –

- 16. 16 июня 1867 – родился в усадьбе Гумнищи Владимирской губернии в семье небогатого помещика. 1884 –

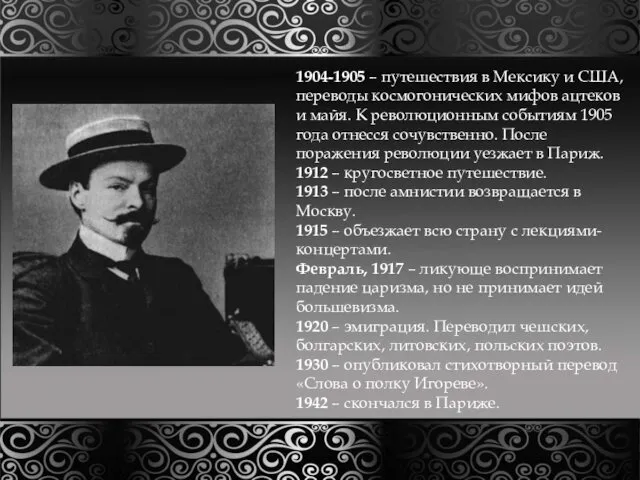

- 17. 1904-1905 – путешествия в Мексику и США, переводы космогонических мифов ацтеков и майя. К революционным событиям

- 18. Константин Бальмонт. Из альбома Е. Кругликовой «Силуэты современников» Будем как Солнце! Забудем о том, Кто нас

- 19. Александр Александрович Блок 1880 - 1921

- 21. Акмеизм — течение в русской поэзии 10–20-х гг. XX века, сформировавшееся как антитеза символизму. Поэты-акмеисты противопоставляли

- 22. Николай Степанович Гумилев 1886 - 1921

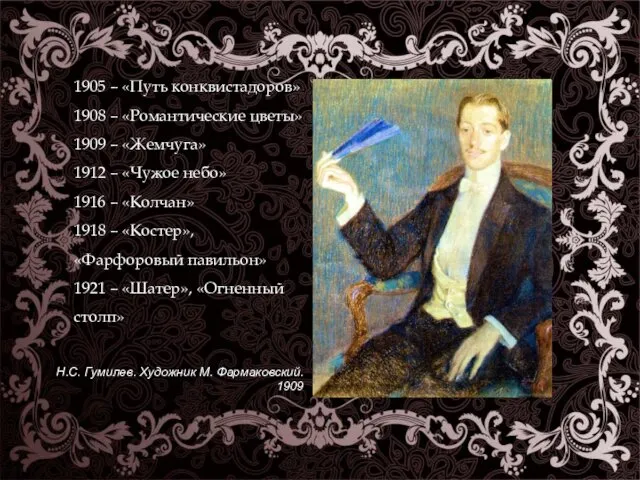

- 23. 1905 – «Путь конквистадоров» 1908 – «Романтические цветы» 1909 – «Жемчуга» 1912 – «Чужое небо» 1916

- 24. 15 апреля 1886 – родился в дворянской семье в Крондштате. 1905 – будучи еще царкосельским гимназистом

- 25. 1909 – оставление университета, поездка в Абиссинию. По возвращении - активное участие в организации журнала «Апполон»,

- 26. Н.С. Гумилев. Художник В. Бондарев. 1984

- 27. Анна Андреевна Ахматова 1889 - 1966

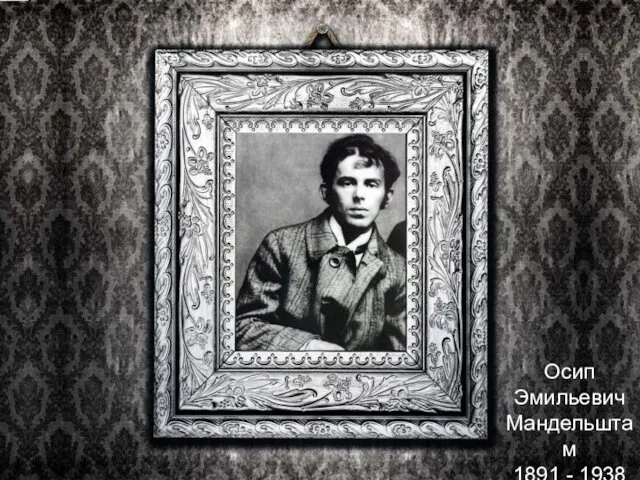

- 28. Осип Эмильевич Мандельштам 1891 - 1938

- 29. 15 января 1891 – родился в Варшаве. 1907 – оканчивает Тенишевское училище в Петербурге. 1907-1910 –

- 30. 1919-1922 – Мандельштам уезжает из голодного Петербурга на юг (Украина, Крым, Кавказ), но от эмиграции отказывается.

- 31. 1937 – после Воронежа Мандельштам год живет в окрестностях Москвы. 1938 – Мандельштама арестовывают вторично «за

- 32. За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей - Я лишился и чаши на пире

- 33. Сергей Митрофанович Городецкий 1884 - 1967

- 35. Имажинизм – литературное течение в России 1920-х гг. В 1919 году с изложением его принципов выступили

- 36. Сергей Александрович Есенин 1895 - 1925

- 37. Рюрик Ивнев 1891 - 1981

- 39. Футуризм – одно из основных авангардистских течений в европейском искусстве начала XX века, получившее наибольшее развитие

- 40. Разрушение условной системы литературных жанров и стилей, возвращение к фольклорно-мифологическим началам, когда язык «был частью природы»

- 41. Владимир Владимирович Маяковский 1893 - 1930

- 42. Поэмы 1914-1915 - «Облако в штанах» 1922 - «Люблю» 1923 - «Про это» 1927 - «Хорошо»

- 43. Велимир Хлебников 1885 - 1922 Игорь Северянин 1887 - 1941

- 44. Сборники стихов 1912 – «Качалка грёзэрки», «Очам твоей души» 1913 – «Громокипящий кубок» 1914 – «Златолира»

- 45. 16 мая 1887 – родился в Петербурге в семье офицера. 1896 – развод родителей, отъезд к

- 46. Велимир Хлебников 1885 - 1922

- 48. Скачать презентацию

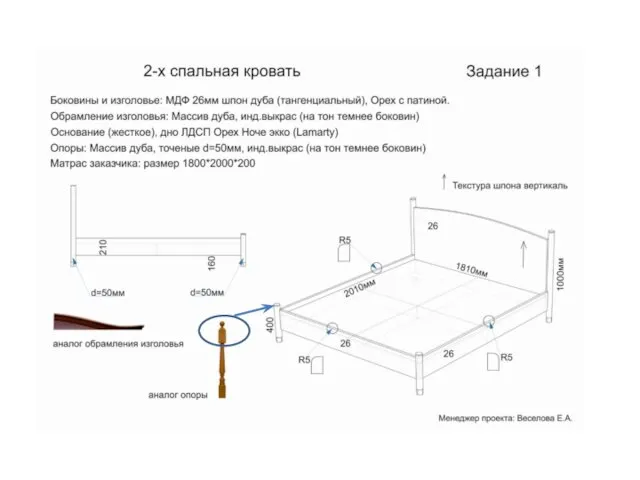

2-х спальная кровать

2-х спальная кровать орнамент в полосе

орнамент в полосе Получение экологически чистой энергии

Получение экологически чистой энергии Алгоритмизация и программирование

Алгоритмизация и программирование презентации по внеурочной деятельности ФГОС

презентации по внеурочной деятельности ФГОС 20231031_00076895-5ea6e36c

20231031_00076895-5ea6e36c Антропогенез

Антропогенез Социально-экономическая эффективность развития транспортной инфраструктуры

Социально-экономическая эффективность развития транспортной инфраструктуры Замки України

Замки України Подготовка к ОГЭ по истории

Подготовка к ОГЭ по истории 20230918_prezentatsiya_tehnicheskogo_proekta_po_tehnlogii_veshalka-sobaka_

20230918_prezentatsiya_tehnicheskogo_proekta_po_tehnlogii_veshalka-sobaka_ Компания IMPERIAL INVEST

Компания IMPERIAL INVEST Код благосостояния. Как увеличить доходы, зарплату и достичь карьерного роста

Код благосостояния. Как увеличить доходы, зарплату и достичь карьерного роста Хозяйство России: структурно-территориальные особенности

Хозяйство России: структурно-территориальные особенности Эволюция языков программирования

Эволюция языков программирования Что такое лес

Что такое лес Проект модернизации поста текущего ремонта, агрегатов для СТО

Проект модернизации поста текущего ремонта, агрегатов для СТО Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий Ученики задают вопросы

Ученики задают вопросы Основные функции контроля и оценивания учебных достижений

Основные функции контроля и оценивания учебных достижений Презентация к уроку:Дифференциация звуков и букв т – д в слогах, словах, предложениях.

Презентация к уроку:Дифференциация звуков и букв т – д в слогах, словах, предложениях. Автоматты қайта қосылу

Автоматты қайта қосылу Расчет по второй группе предельных состояний ЖБК. (Тема 12)

Расчет по второй группе предельных состояний ЖБК. (Тема 12) Московское толкование

Московское толкование Родительское собрание совместно с учащимися по теме: Проблемы нравственности и этики поведения в классном коллективе.

Родительское собрание совместно с учащимися по теме: Проблемы нравственности и этики поведения в классном коллективе. Светофор-Семафорович

Светофор-Семафорович презентация История вязания. Инструменты и материалы

презентация История вязания. Инструменты и материалы Презентация к уроку технологии в 1 классе. Тема: Лепим из пластилина Мышиное семейство

Презентация к уроку технологии в 1 классе. Тема: Лепим из пластилина Мышиное семейство