Содержание

- 2. " Рыбы в ней - осетры и таймени, и стерляди, и омули, и сиги, и прочих

- 3. Латинское название байкальского омуля переводится как "странствующий сиг". Название не случайное. Одна из гипотез - этот

- 4. другая точка зрения. Согласно ей, байкальский омуль, как и многие виды рыб и беспозвоночных Байкала, является

- 5. Из истории Рядом с этим северным озером два-четыре миллиона лет назад на месте среднего и южного

- 6. Популяции омуля Основные, самые известные популяции омуля - селенгинская, посольская, баргузинская, чивыркуйская и северобайкальская. Названия они

- 7. Селенгинский омуль - самый многочисленный. Он заходит на нерест в реку Селенгу. Этому омулю больше всего

- 8. северобайкальский омуль (нерестится в реках Верхняя Ангара и Кичера, впадающих в северный Байкал), благодаря тому, что

- 9. можно слышать возглас: Опять поймал "инкубаторского"! Рыбаки так называют "гужей" - прогонистого мало упитанного северобайкальского омуля,

- 10. А действительный "инкубаторский омуль" - это омуль посольской популяции, который разводит Большереченский рыбный завод. Все лето

- 11. На рыбалке Летний лов омуля чаще всего осуществляется с помощью спиннингов. Омуль клюет как на движущуюся,

- 12. Подледный лов Подледный лов омуля - особое искусство. Вода в Байкале, как и лед, отличается прозрачностью,

- 13. Cамые крупные величины и вес омуля Самый крупный из встреченных экземпляров селенгинской популяции имел вес до

- 14. Количество молоди омуля возвращающейся в Байкал В естественныз условиях, 20 - 30% от числа появившихся на

- 15. Изменения омуля В последние десятилетия рыба стала медленнее расти, уменьшились ее упитанность, плодовитость, замедлилось половое созревание.

- 16. Зимовка омуля в Байкале Обычно на прибрежных участках Малого Моря, Селенгинском, В. Ангарском мелководьях, в Чивыркуйском

- 17. Доля искусственно выведенного омуля на рыборазводных заводах За последние 3 - 4 десятилетия среднегодовой вылов искусственно

- 18. Причина уменьшения количества омуля в Байкале Причина - усилившееся влияние хозяйственной деятельности как на само озеро,

- 19. Переселенные в Байкал рыбы представляющие опасность для омуля Большую опасность для омуля может представить вселение в

- 20. Переработка омуля на Байкале Тепловой обработкой на рожнах, запеканием в горячей золе (в фольге, обмазанного глиной

- 21. Карта Байкала

- 22. Исследования Байкала Первооткрывателем жемчужины Восточной Сибири – озера Байкал был казацкий пятидесятник Курбат Иванов. В 1642

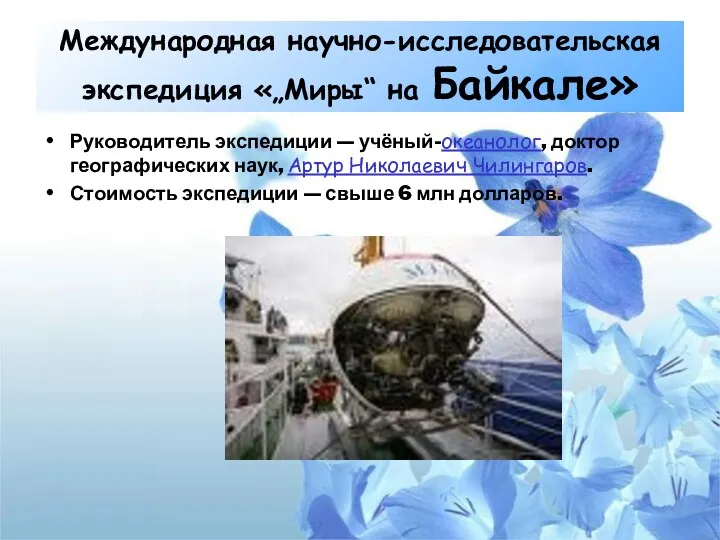

- 23. Международная научно-исследовательская экспедиция «„Миры“ на Байкале» Руководитель экспедиции — учёный-океанолог, доктор географических наук, Артур Николаевич Чилингаров.

- 24. Задачи экспедиции сбор информации об озере Байкал и использование полученных данных в прогнозировании различных природных процессов

- 25. Начало первых исследовательских погружений «Миров». Аппараты «Мир» достигли глубины 1580 метров (в 1991 канадские «Пайсисы» достигли

- 27. Скачать презентацию

Вред и польза яблок

Вред и польза яблок Откуда пришла книга

Откуда пришла книга Аппаратные средства визуализации

Аппаратные средства визуализации Физика в 7-9 классах

Физика в 7-9 классах deteyling_prez

deteyling_prez Самоподготовка к ЕГЭ в разделе физики Механика

Самоподготовка к ЕГЭ в разделе физики Механика Книги о лете для детей

Книги о лете для детей Злокачественная катаральная горячка крс

Злокачественная катаральная горячка крс Презентация классного часа Государственные символы России

Презентация классного часа Государственные символы России Информационная среда строительных технологий

Информационная среда строительных технологий Презентация Развитие приемов и навыков исследовательской деятельности на уроках географии

Презентация Развитие приемов и навыков исследовательской деятельности на уроках географии Uroczystość narodzenia Pańskiego

Uroczystość narodzenia Pańskiego презентация проекта Сюжетно - ролевая игра ЗООМАГАЗИН

презентация проекта Сюжетно - ролевая игра ЗООМАГАЗИН презентация к уроку по теме Рахит

презентация к уроку по теме Рахит Личное резюме. Правила написания резюме

Личное резюме. Правила написания резюме Реализация программы поликультурного образования

Реализация программы поликультурного образования Интерактивные технологии в образовательном процессе

Интерактивные технологии в образовательном процессе Основополагающие идеи и принципы управления изменениями

Основополагающие идеи и принципы управления изменениями Защита кабинета руководителя от утечки информации по акустическому каналу

Защита кабинета руководителя от утечки информации по акустическому каналу Я хочу играть, часть 1

Я хочу играть, часть 1 Технологии и техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Технологии и техническое обеспечение производства и переработки сельскохозяйственной продукции Родительское собрание Воспитываем вместе

Родительское собрание Воспитываем вместе Внезапные состояния, требующие неотложной помощи

Внезапные состояния, требующие неотложной помощи Желтый цвет (для дошкольников)

Желтый цвет (для дошкольников) Крестьянское восстание под предводительством Степана Разина

Крестьянское восстание под предводительством Степана Разина Карбоновые кислоты

Карбоновые кислоты Усилители СВЧ

Усилители СВЧ Медицинские услуги за границей

Медицинские услуги за границей