Содержание

- 2. Русская литература всегда была одной из тех святынь, в общении с которыми человек становится чище и

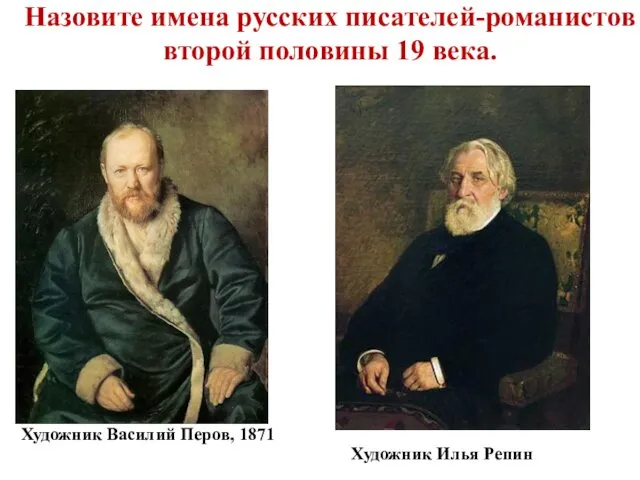

- 3. Назовите имена русских писателей-романистов второй половины 19 века. Художник Василий Перов, 1871 Художник Илья Репин

- 4. Назовите имена русских писателей-романистов второй половины 19 века. Художник Василий Перов, 1872 Художник Илья Репин, 1887

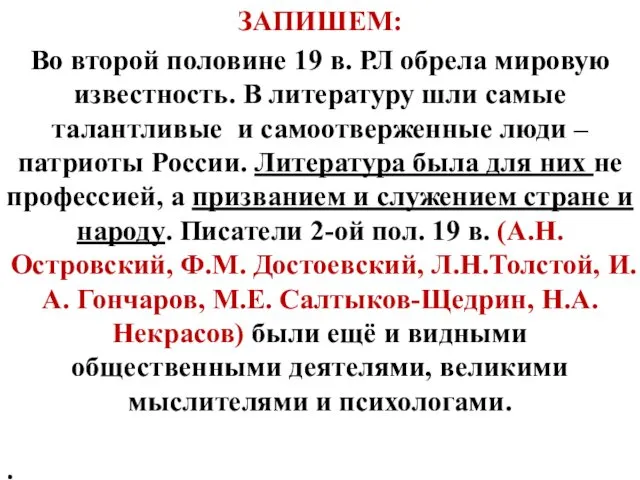

- 5. ЗАПИШЕМ: Во второй половине 19 в. РЛ обрела мировую известность. В литературу шли самые талантливые и

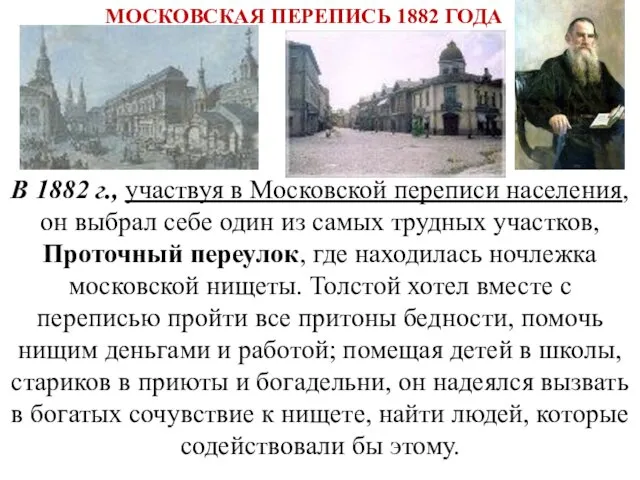

- 7. В 1882 г., участвуя в Московской переписи населения, он выбрал себе один из самых трудных участков,

- 8. ЗАПИШЕМ: В своих произведениях эти писатели создавали достоверные и разносторонние картины русской жизни. Во 2-ой пол.

- 9. «В центре внимания всех русских писателей-классиков 19века стоит проблема воспитания духовно развитой личности, готовой к самопознанию

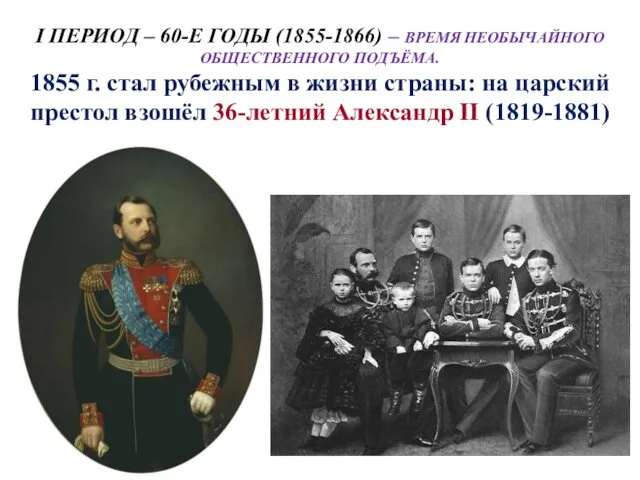

- 10. I ПЕРИОД – 60-Е ГОДЫ (1855-1866) – ВРЕМЯ НЕОБЫЧАЙНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПОДЪЁМА. 1855 г. стал рубежным в

- 11. I ПЕРИОД – 60-Е ГОДЫ (1855-1866) ПОЯВИЛИСЬ РОМАНЫ И.С. Тургенева «Дворянское гнездо», «Отцы и дети»; И.

- 12. Это были годы реформ в разных сферах общественной жизни. В 1863г. были отменены телесные наказания (и

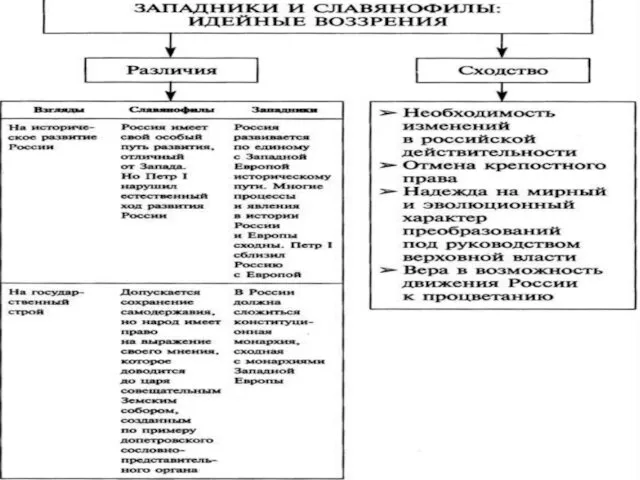

- 13. Либеральное движение раскололось на два направления – западничество и славянофильство Западники восторженно относились к реформам Петра

- 15. Славянофилы - русские общественные деятели и выразители идей Святой Руси, считали, что у России самобытный путь

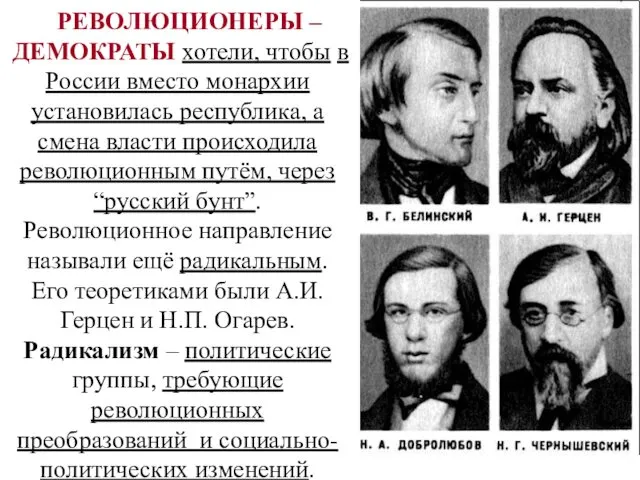

- 16. РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ –ДЕМОКРАТЫ хотели, чтобы в России вместо монархии установилась республика, а смена власти происходила революционным путём,

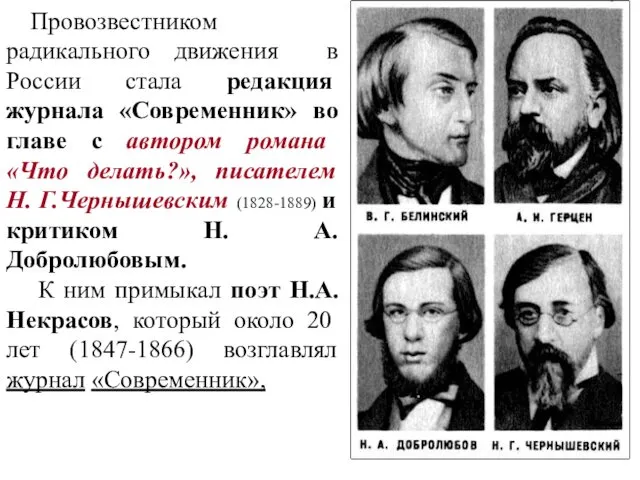

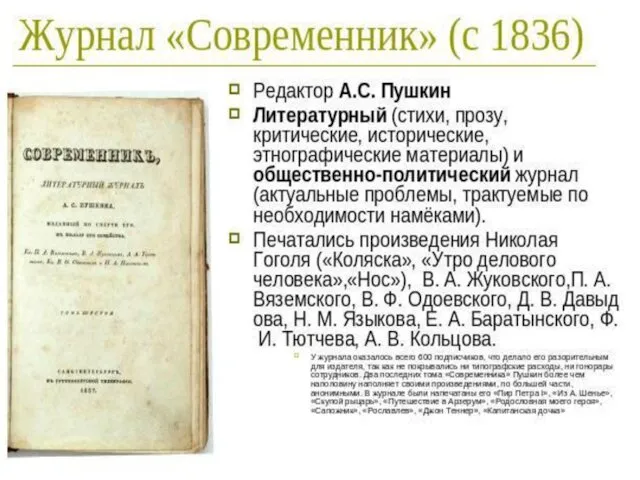

- 17. Провозвестником радикального движения в России стала редакция журнала «Современник» во главе с автором романа «Что делать?»,

- 19. В 1847-1848 идейным руководителем был В. Г. БЕЛИНСКИЙ, чьи статьи определяли программу журнала: критика современной действительности,

- 20. В «Современнике» публиковались стихи, проза, исторические материалы, критические cтатьи Чернышевского и Добролюбова. Н.А. Некрасов привлек в

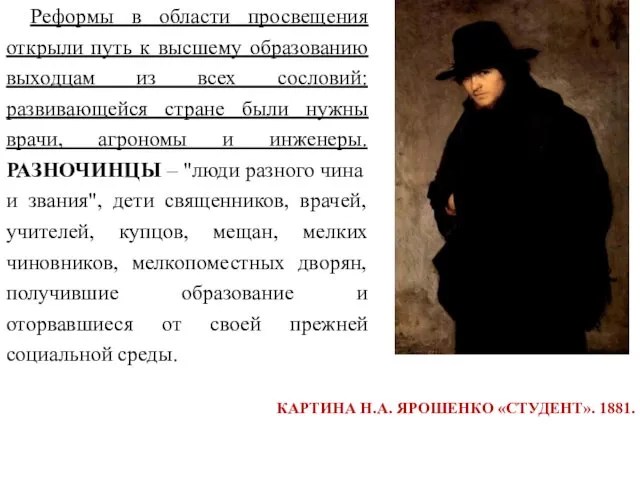

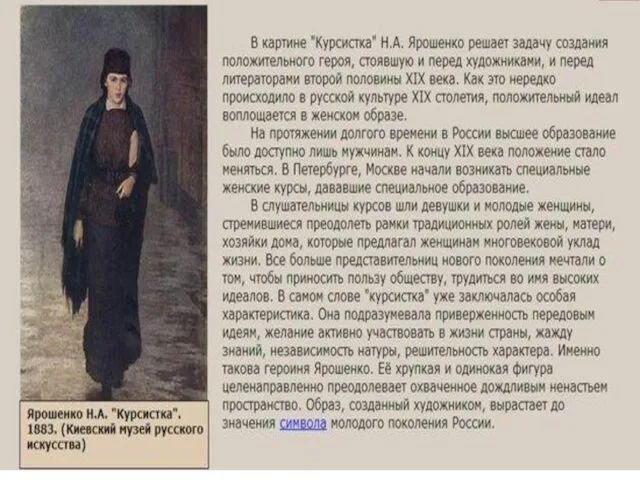

- 21. Реформы в области просвещения открыли путь к высшему образованию выходцам из всех сословий: развивающейся стране были

- 23. Среди революционеров-демократов особо выделялись нигилисты (лат.nihil–ничто). Нигилизм ставил задачу личного освобождения от семейно-бытовых ценностей, от следования

- 24. II период – 70-е годы (1866-1881) – время многочисленных покушений на царя Александра Появилась новая разновидность

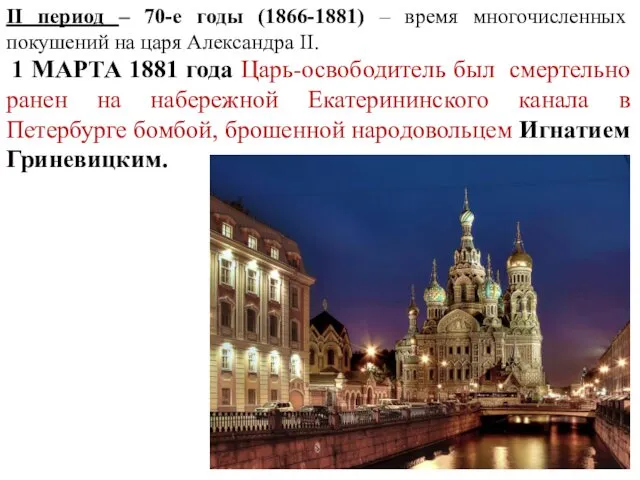

- 25. II период – 70-е годы (1866-1881) – время многочисленных покушений на царя Александра II. 1 МАРТА

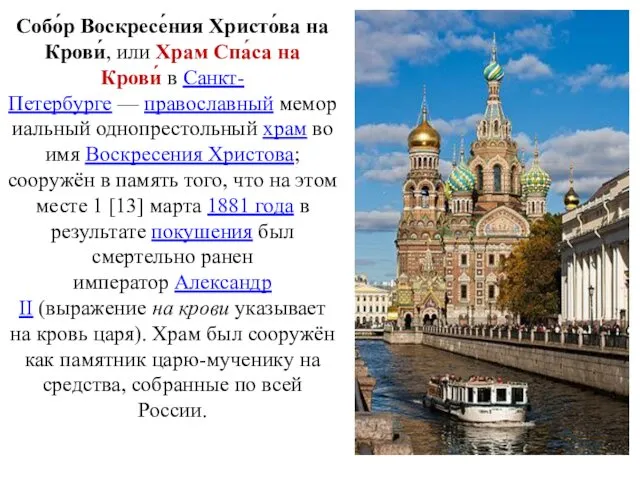

- 26. Собо́р Воскресе́ния Христо́ва на Крови́, или Храм Спа́са на Крови́ в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный

- 27. В литературе 70-е годы были временем «чистого золота» русской прозы. Главным жанром стал РОМАН, широко и

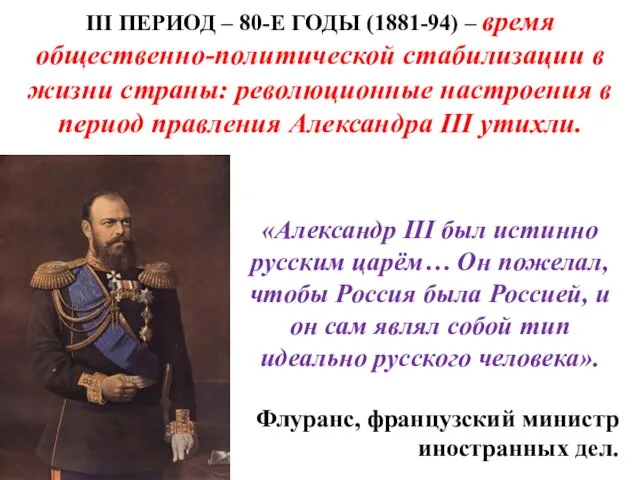

- 28. III ПЕРИОД – 80-Е ГОДЫ (1881-94) – время общественно-политической стабилизации в жизни страны: революционные настроения в

- 31. АЛЕКСАНДР III (1845-94) вошёл в мировую историю как Царь-миротворец. Вступив на престол после гибели своего отца

- 32. В литературе это было время, ставшее итогом развития русского классического реализма. Реализм принял принципиально другой характер.

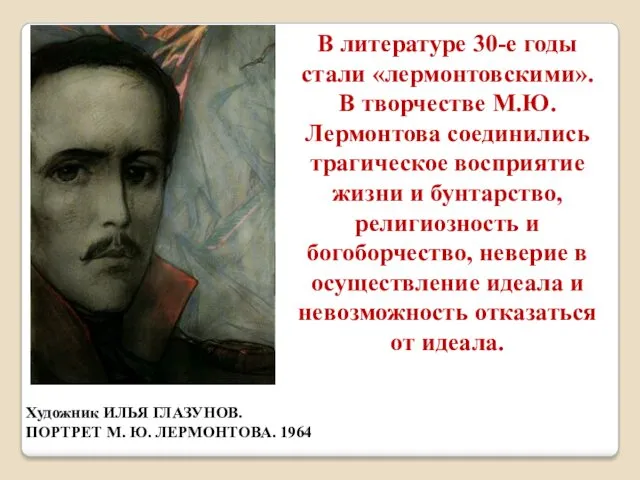

- 33. В литературе 30-е годы стали «лермонтовскими». В творчестве М.Ю. Лермонтова соединились трагическое восприятие жизни и бунтарство,

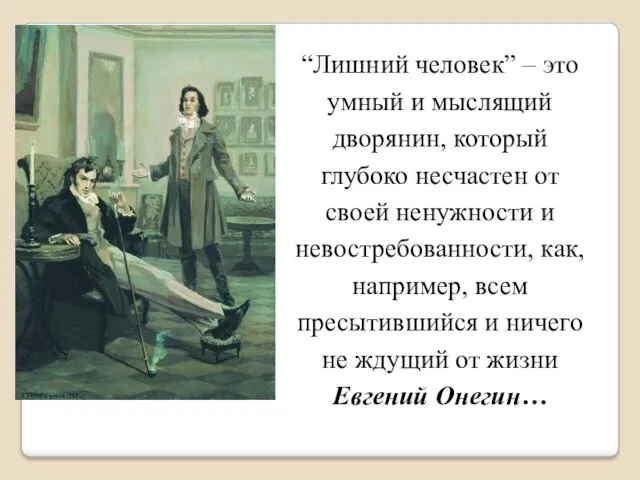

- 34. Главным в литературе становится “лишний человек” (это определение придумал Иван Тургенев (повесть «Дневник лишнего человека» (1850).

- 35. “Лишний человек” – это умный и мыслящий дворянин, который глубоко несчастен от своей ненужности и невостребованности,

- 36. “Лишний человек” – это мыслящий дворянин, который глубоко несчастен от своей невостребованности, как, например, всем пресытившийся

- 37. Это было время расцвета поэзии А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Ап. Григорьева, Якова Полонского. В прозе были

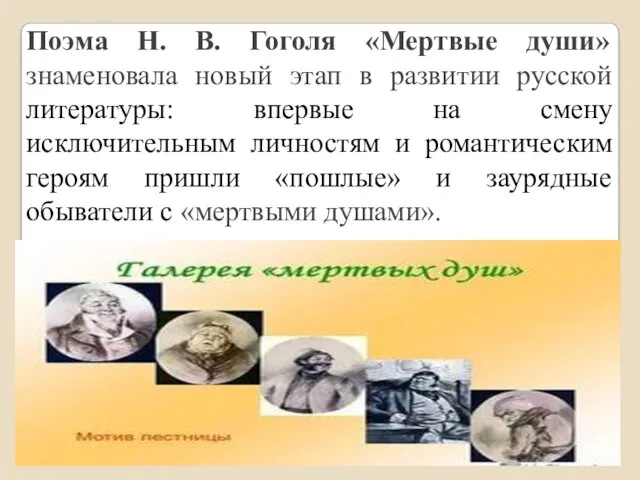

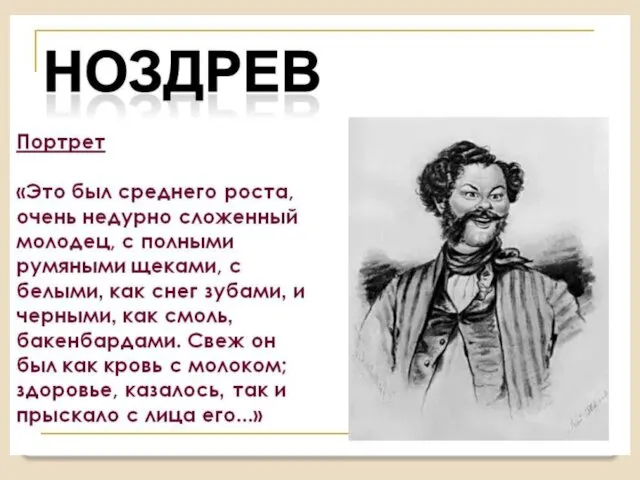

- 38. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» знаменовала новый этап в развитии русской литературы: впервые на смену

- 39. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» знаменовала новый этап в развитии русской литературы: впервые на смену

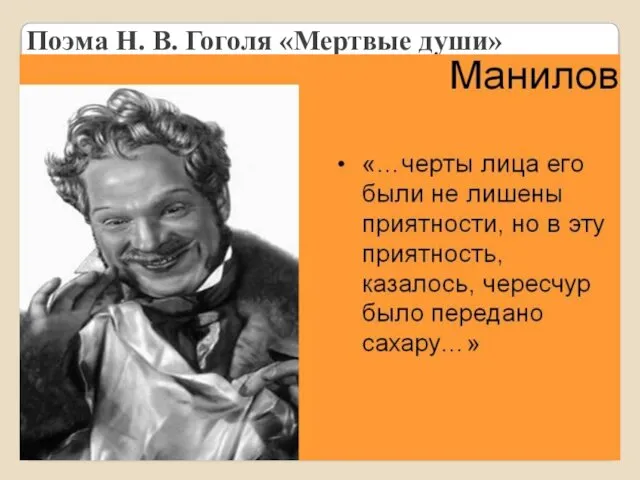

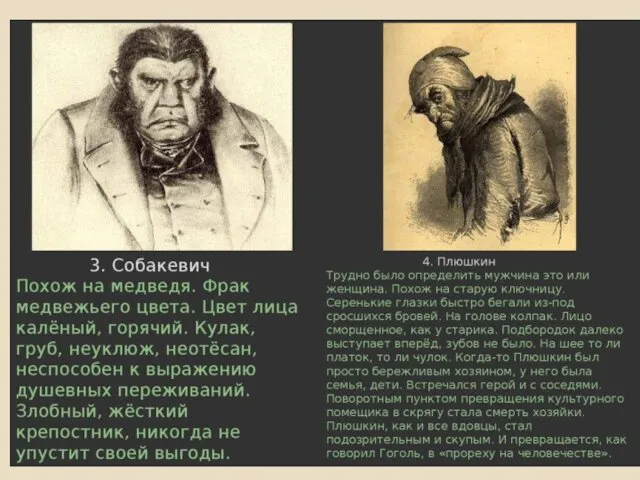

- 40. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души»

- 42. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души»

- 45. Передовые журналы тех лет: «Телескоп» Н. Надеждина, «Отечественные записки» (1839-1846) В. Г. Белинского (здесь публиковались произведения

- 47. III ПЕРИОД (1842-1855 )— 40-Е ГОДЫ. К началу 40-х годов задачи создания русского литературного языка как

- 48. III ПЕРИОД (1842-1855 )— 40-Е ГОДЫ. Формирование «НШ» относится к 1842—1845 годам, когда группа писателей (Николай

- 49. Художественное своеобразие русской литературы (РЛ) первой половины 19 века. Стремление к синтезу и сжатости: общее свойство

- 50. 2. Для такого «синтеза», то есть для решения задачи такого обобщения, прежде всего нужна поэзия. И

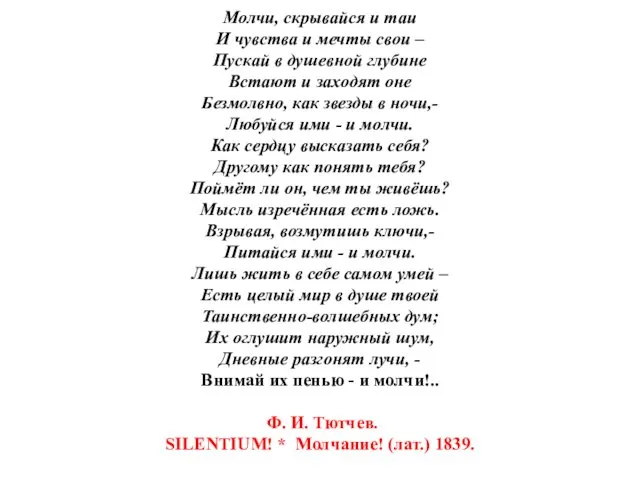

- 51. Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои – Пускай в душевной глубине Встают и

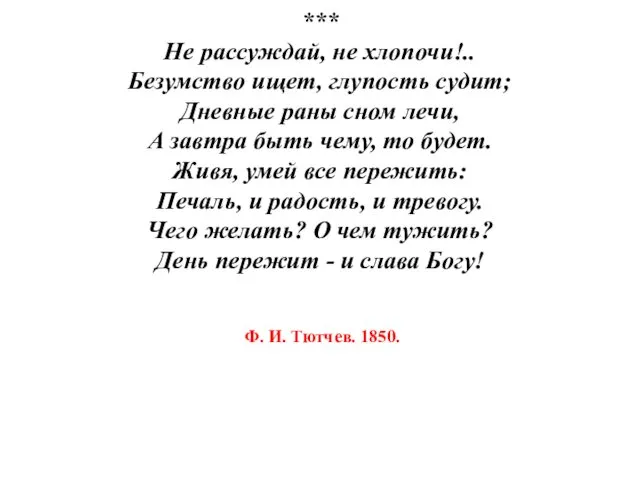

- 52. *** Не рассуждай, не хлопочи!.. Безумство ищет, глупость судит; Дневные раны сном лечи, А завтра быть

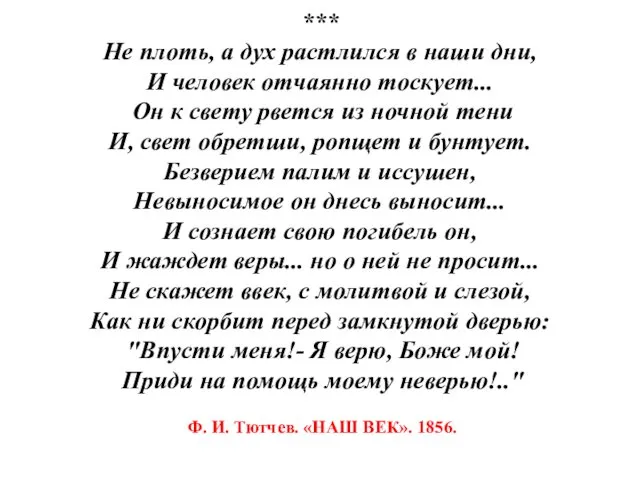

- 53. *** Не плоть, а дух растлился в наши дни, И человек отчаянно тоскует... Он к свету

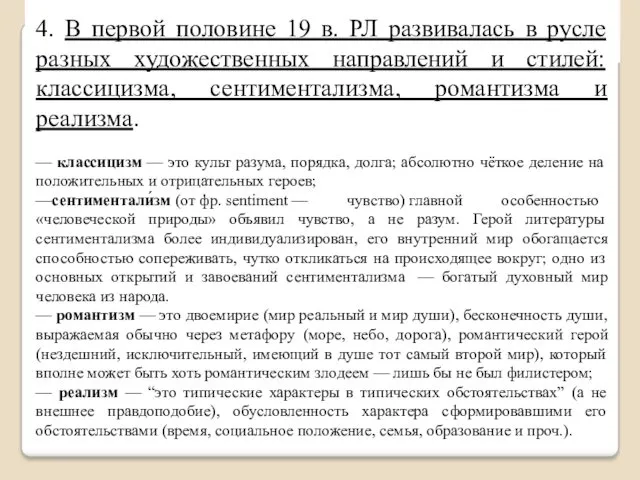

- 54. 4. В первой половине 19 в. РЛ развивалась в русле разных художественных направлений и стилей: классицизма,

- 55. 5. РЛ активно усваивала западноевропейские тенденции (ориентируясь на Мольера, Байрона, Вальтера Скотта и др.), но в

- 56. ВОПРОСЫ К ТЕМЕ «I ПЕРИОД (1801-1825) — ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВЕКА». 1.Какой царь пришел к власти

- 58. Скачать презентацию

Предельные углеводороды. Химические свойства. 10 класс

Предельные углеводороды. Химические свойства. 10 класс Создание 3D модели видеокарты NVIDIA GEFORCE GTS 450. Устройство и принцип её работы

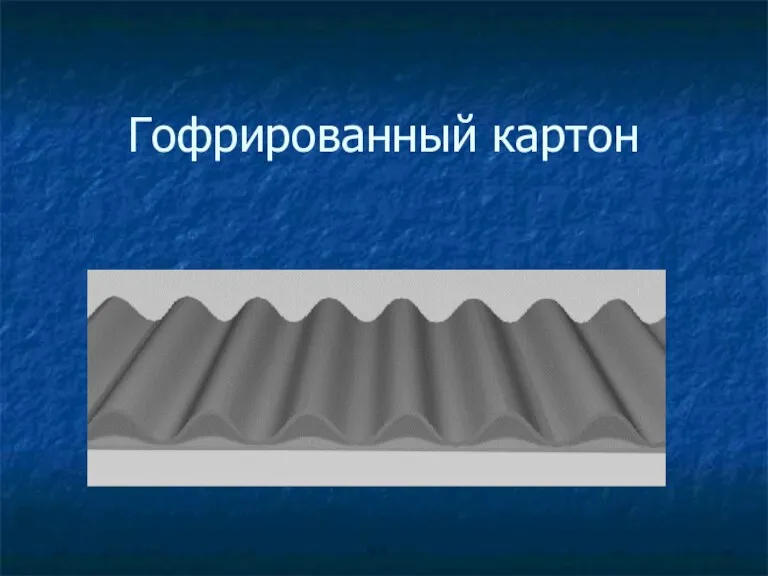

Создание 3D модели видеокарты NVIDIA GEFORCE GTS 450. Устройство и принцип её работы Гофрированный картон

Гофрированный картон Засади конституційного ладу

Засади конституційного ладу Первая группа раннего возраста

Первая группа раннего возраста Ребусы

Ребусы Культура древнего Китая

Культура древнего Китая Экологиялық аймақта тұратын науқастарда аллергиялық ринит кезінде антигистаминді препарат (лоратадин) тиімділігін бағалау

Экологиялық аймақта тұратын науқастарда аллергиялық ринит кезінде антигистаминді препарат (лоратадин) тиімділігін бағалау Виды сварных соединений и швов

Виды сварных соединений и швов Притча о трещине в кувшине

Притча о трещине в кувшине Презентация Какие растения самые важные

Презентация Какие растения самые важные Государственная тайна

Государственная тайна Концепция развития автомобильной отрасли в России

Концепция развития автомобильной отрасли в России Компетентностный подход в работе с персоналом. Компетенции работников образовательного учреждения и бизнес-компетенции

Компетентностный подход в работе с персоналом. Компетенции работников образовательного учреждения и бизнес-компетенции И. Токмакова Мы играли в хохотушки, Я. Тайц Волк, Г. Кружков РРРы!

И. Токмакова Мы играли в хохотушки, Я. Тайц Волк, Г. Кружков РРРы! Ознакомление детей дошкольного возраста с декоративно-прикладным искусством

Ознакомление детей дошкольного возраста с декоративно-прикладным искусством Определение основных параметров криволинейного остряка

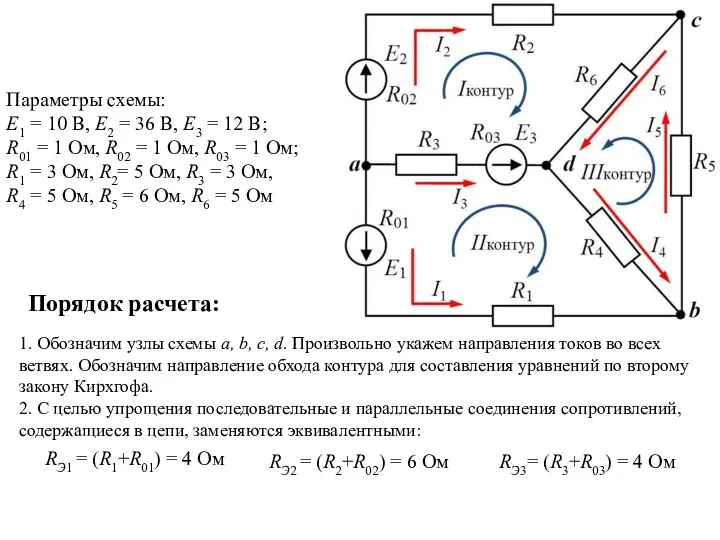

Определение основных параметров криволинейного остряка Расчет цепи постоянного тока

Расчет цепи постоянного тока Семья как субьект педагогического взаимодействия

Семья как субьект педагогического взаимодействия Бюджет государства и семьи

Бюджет государства и семьи Совершенствование размольного отделения Ново-Альжанского мукомольного завода в г. Актобе с увеличением производительности

Совершенствование размольного отделения Ново-Альжанского мукомольного завода в г. Актобе с увеличением производительности Презентация Бабочки из пластиковых бутылок.

Презентация Бабочки из пластиковых бутылок. Технология изготовления балки для эстакад

Технология изготовления балки для эстакад Химический состав клетки

Химический состав клетки Chinese Cuisine

Chinese Cuisine Одноелектронні прилади та пристрої

Одноелектронні прилади та пристрої Кислотные дожди

Кислотные дожди Портфолио для начальных классов Ну погоди

Портфолио для начальных классов Ну погоди