Слайд 2

Защита миокарда – комплекс методов, включающих в себя анестезиологическое пособие, хирургическую

тактику, методы проведения искусственного кровообращения и непосредственно кардиоплегию.

Слайд 3

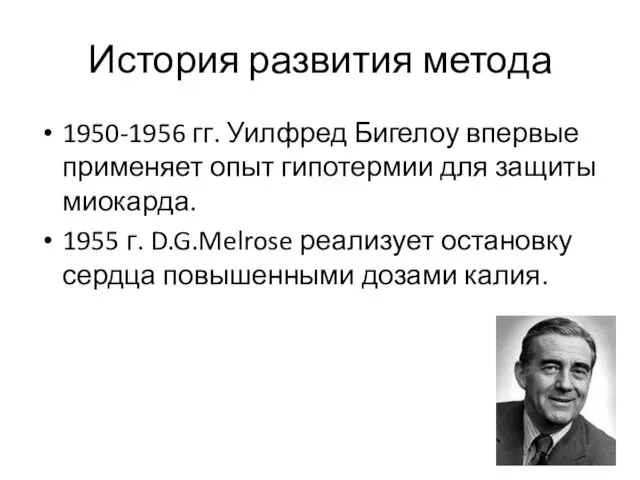

История развития метода

1950-1956 гг. Уилфред Бигелоу впервые применяет опыт гипотермии для

защиты миокарда.

1955 г. D.G.Melrose реализует остановку сердца повышенными дозами калия.

Слайд 4

История развития метода

1962-1979 гг. Применение коронарной перфузии.

1961-1972 гг. в Германии разработан

кардиоплегический раствор внутриклеточного типа с повышенной емкостью (Кустодиол)

1976 г. Heares создает внеклеточный раствор госпиталя святого Томаса.

Слайд 5

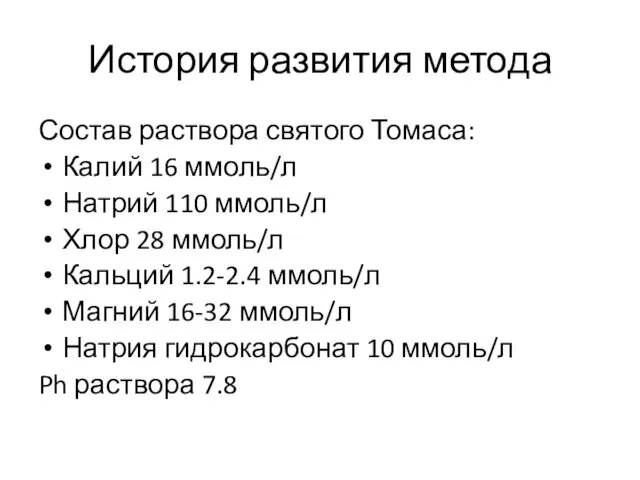

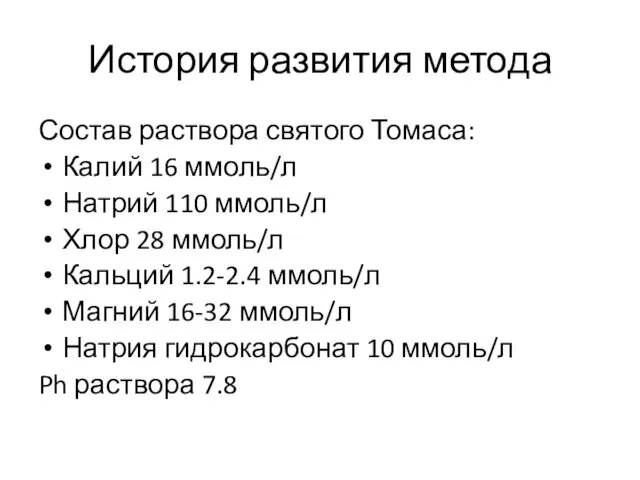

История развития метода

Состав раствора святого Томаса:

Калий 16 ммоль/л

Натрий 110 ммоль/л

Хлор 28

ммоль/л

Кальций 1.2-2.4 ммоль/л

Магний 16-32 ммоль/л

Натрия гидрокарбонат 10 ммоль/л

Ph раствора 7.8

Слайд 6

История развития метода

1978 г. Предложено смешивать кардиоплегический раствор с кровью с

добавлением аспартата и глутамата для поддержания энергетически бедного миокарда.

1978 г. Soloranzo – ретроградная перфузия через коронарный синус.

Слайд 7

История развития метода

Современными методами кардиоплегии является фармакохолодовая кардиоплегия (внутриклеточный и внеклеточные

растворы) и кровяная кардиоплегия (холодовая и тепловая).

Слайд 8

Фармакохолодовая кардиплегия

В основе ФХКП лежит инактивация электрофизиологических механизмов и сократительной системы

сердца в фазу диастолы.

Слайд 9

Механизмы ФХКП

Быстрая полная электромеханическая остановка сердца.

Гипотермия.

Использование протекторных агентов.

Слайд 10

3 пути электрофизиологической инактивации миокарда

↑ внекл. K+ → инактивация быстрых и

медленных Na+ и Ca2+ каналов → блокада электрической и механической активности миокарда.

↑ внекл. Mg2+ → вытеснение ионов Ca2+ из мест их связывания на мембране и в сократительном аппарате → прекращение механической активности миокарда и его расслабление.

↓ внекл. Na+ до его цитоплазменного уровня с одновременным ↓ внекл. Ca2+ → подавление электрической и механической активности миокарда.

Слайд 11

Внутриклеточные растворы

Не содержат ионов Ca2+ , а ионы Na+ имеются в

малых концентрациях либо отсутствуют.

Растворы этого типа моделируют ионный состав внутриклеточной жидкости и останавливают сердце благодаря истощению запасов Na+ и Ca2+ .

Слайд 12

Внеклеточные растворы

Остановка сердца вызывается умеренным повышением концентрации K+ (15-30 ммоль/л) или

K+ в сочетании с Mg2+ (15-16 ммоль/л и 1- ммоль/л соответственно).

Слайд 13

Гипотермия

Температура миокарда равная 10-20 0С существенно снижает метаболизм, что позволяет проводить

большинство процедур на открытом сердце. Такие условия достигаются при t кардиоплегического раствора в 4 0С

Слайд 14

Протекторные фармакологические агенты

Препараты с ионными эффектами (местные анестетики, антагонисты кальция)

Субстраты, гормоны,

буферы

Осмо- и онкотически активные вещества (маннитол, сорбитол, ГЭК, глюкоза)

Ингибиторы кислородных радикалов и их токсического действия

Прочие препараты (хлорпромазин, карнитин, нитроглицерин)

Экзогенный фосфокреатин (неотон)

Слайд 15

Кровяная кардиоплегия

Использование крови как наполнителя для поставки кардиоплегического раствора имеет очевидные

преимущества:

Сохранение остановленного сердца в состоянии оксигенации.

Повторная оксигенация при пополнении кардиоплегического раствора.

Избежание реперфузионного повреждения

Сведение к минимуму гемодилюции.

Повышение буферной емкости раствора и наличие естественных антиоксидантов.

Слайд 16

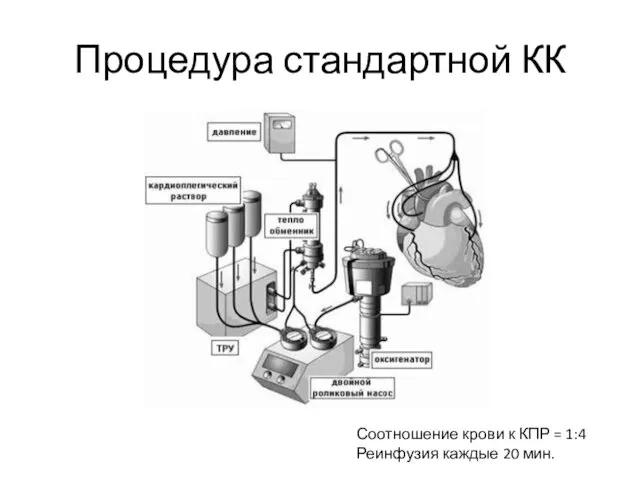

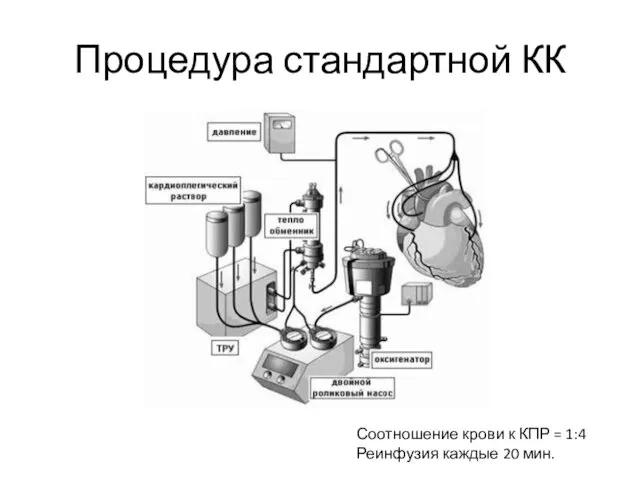

Процедура стандартной КК

Соотношение крови к КПР = 1:4

Реинфузия каждые 20 мин.

Слайд 17

Процедура стандартной КК

Холодовая индукция: снижение объемной скорости перфузии и наложение зажима

на аорту. Подача холодного КПР антеградно и ретроградно (2 мин.) до полной остановки сердца со скоростью 200 мл/мин

Слайд 18

Процедура стандартной КК

2. Повторные инфузии кардиоплегии: Во время пережатия аорты кардиоплегию

повторяют через 20 минутные интервалы для поддержания электромеханической пассивности и гипотермии миокарда. Инфузию проводят ретроградно в течение 1 минуты со скоростью 200 мл/мин.

Слайд 19

Процедура стандартной КК

3. Реперфузия теплой кровью (hot-shot): перед снятием зажима с

аорты проводят нормотермическую кардиоплегию кровью, богатой субстратами, обычно через коронарный синус в течение 1 минуты, после чего следует кратковременная (20-30с) ретроградная реперфузия кровью нормальной температуры, которую прекращают при появлении видимой активности миокарда. После этого зажим с аорты снимают.

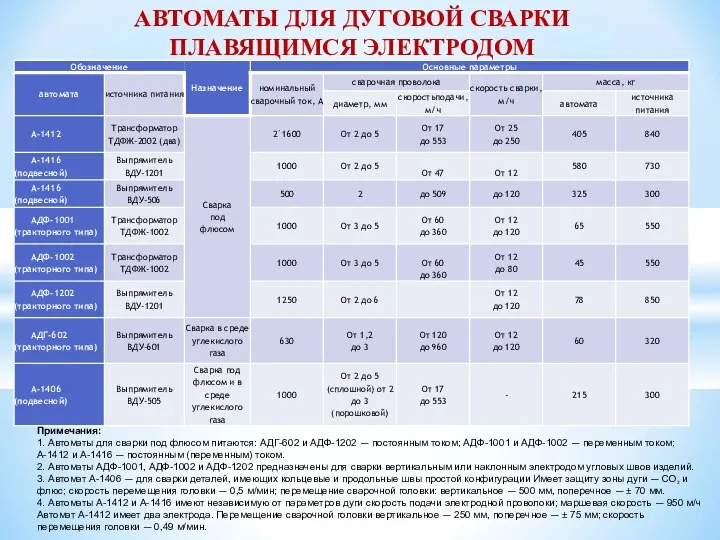

Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Тема 2-2

Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Тема 2-2 Здоровое питание

Здоровое питание Необычные растения и животные в природе

Необычные растения и животные в природе Распознавание пластмасс и волокон. Лабораторная работа

Распознавание пластмасс и волокон. Лабораторная работа Проектная деятельность Сказки по - новому Фантазия геометрических фигур

Проектная деятельность Сказки по - новому Фантазия геометрических фигур Творческий проект Скворечник

Творческий проект Скворечник Вид спорта баскетбол. Правила игры

Вид спорта баскетбол. Правила игры РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ: КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ?

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ: КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ? Интерактивное пособие для подготовки учащихся к ОГЭ (раздел Геометрия)

Интерактивное пособие для подготовки учащихся к ОГЭ (раздел Геометрия) Влияние родителей (семьи) на развитие познавательных способностей ребёнка

Влияние родителей (семьи) на развитие познавательных способностей ребёнка Востребованность маркетинговых профессий на рынке труда

Востребованность маркетинговых профессий на рынке труда Министерство Здравоохранения Российской Федерации

Министерство Здравоохранения Российской Федерации Важные качества специалиста индустрии гостеприимства

Важные качества специалиста индустрии гостеприимства Социальная политика государства и управление социальным развитием организации (Россия и Сингапур)

Социальная политика государства и управление социальным развитием организации (Россия и Сингапур) Психология цвета

Психология цвета Презентация кабинета

Презентация кабинета Тваринництво світу (9 клас)

Тваринництво світу (9 клас) О создании олимпиады

О создании олимпиады Вакуумный экскаватор

Вакуумный экскаватор Разработка нового междугородного маршрута Киров - Ижевск в ОАО КировПассажирАвтотранс

Разработка нового междугородного маршрута Киров - Ижевск в ОАО КировПассажирАвтотранс Современное состояние и тенденции развития мировой ветроэнергетики и ветроэнергетики России

Современное состояние и тенденции развития мировой ветроэнергетики и ветроэнергетики России Борьба с торговлей людьми и защита жертв торговли людьми

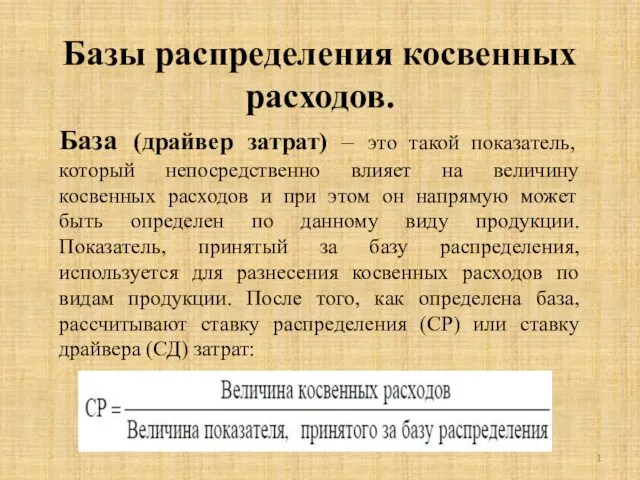

Борьба с торговлей людьми и защита жертв торговли людьми Основы управления затратами предприятия

Основы управления затратами предприятия Фондық аурулары бар балаларды бақылау: Рахит және рахит тәрізді аурулар

Фондық аурулары бар балаларды бақылау: Рахит және рахит тәрізді аурулар Воспитание личности младшего школьника через внеурочную деятельность (из опыта работы)

Воспитание личности младшего школьника через внеурочную деятельность (из опыта работы) Город Якутск. Фото

Город Якутск. Фото Государство и право Московского царства в ХVI –ХVII веках

Государство и право Московского царства в ХVI –ХVII веках С днем рождения, бабушка

С днем рождения, бабушка