Содержание

- 2. Методика фитоценотических или геоботанических исследований

- 3. Растительный покров той или иной территории состоит из определенного количества видов растений и характеризуется определенными группировками

- 4. Определения Фитоценология или геоботаника – это наука о растительных сообществах, их строении, внутренних взаимосвязях, взаимодействии с

- 5. Признаки фитоценоза Флористический состав, который обуславливает хозяйственную ценность и его использование человеком Структура или строение –

- 6. Признаки фитоценоза Обилие – это число наземных побегов того или иного вида растений; оценку чаще всего

- 7. Признаки фитоценоза Покрытие – это площадь, занимаемая теми или иными растениями в сообществе, выражается в процентах

- 8. Признаки фитоценоза Аспект – это внешний вид или облик сообщества; он изменяется в течение вегетационного периода,

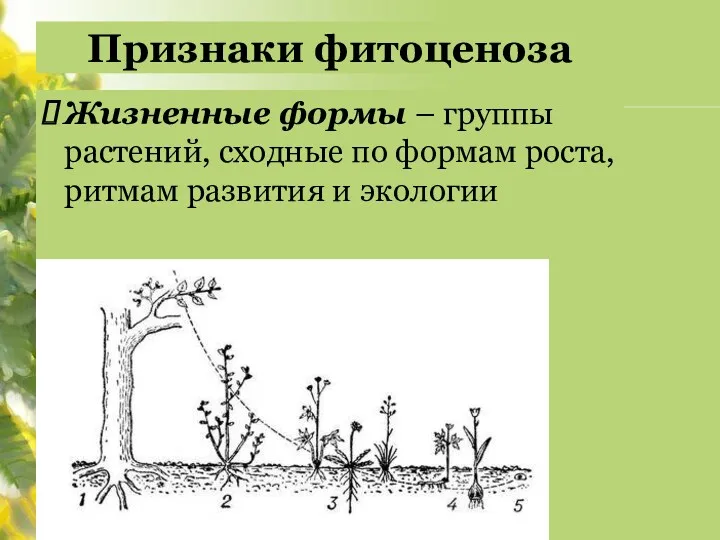

- 9. Признаки фитоценоза Жизненные формы – группы растений, сходные по формам роста, ритмам развития и экологии

- 10. Классификация растительных сообществ Растительная ассоциация – основная таксономическая единица в классификации растительных сообществ В одну ассоциацию

- 11. Классификация растительных сообществ Название лесных ассоциаций составляется по преобладающим растениям древесного и наземного яруса Название луговых

- 12. Методы изучения растительного покрова При изучении растительного покрова проводятся стационарные и рекогносцировочные или маршрутные исследования При

- 13. Метод пробных площадок При изучении растительности берется площадь определенных размеров, на которой подробно изучается и описывается

- 14. Метод экологических рядов Составляется и описывается генетически связанный ряд ассоциаций, в соответствии с изменяющимися условиями окружающей

- 15. Метод профилей Используется при изучении больших территорий Через изучаемую территорию берется географический профиль и на него

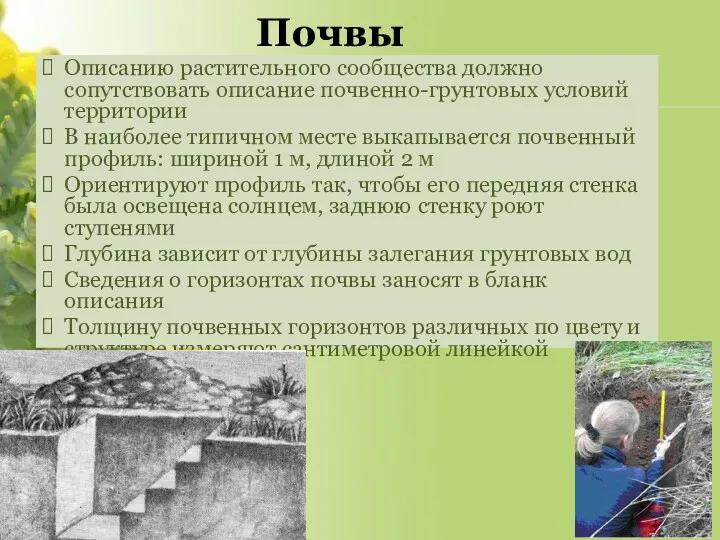

- 16. Почвы Описанию растительного сообщества должно сопутствовать описание почвенно-грунтовых условий территории В наиболее типичном месте выкапывается почвенный

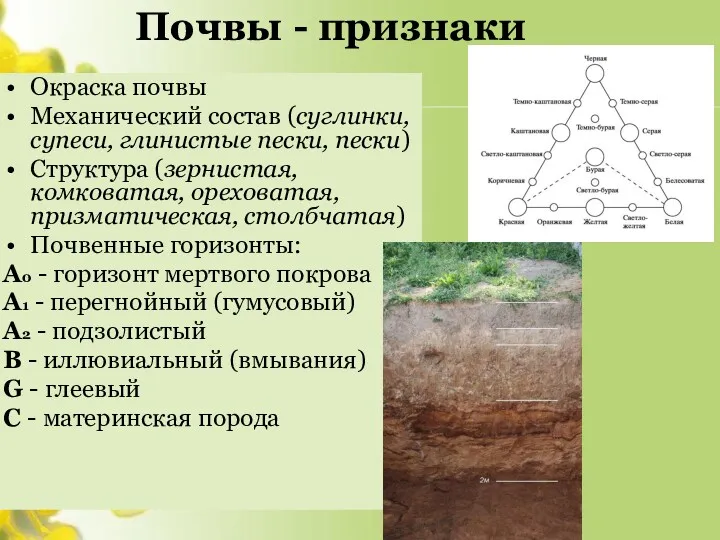

- 17. Почвы - признаки Окраска почвы Механический состав (суглинки, супеси, глинистые пески, пески) Структура (зернистая, комковатая, ореховатая,

- 18. Фитоценотическое изучение растительности леса Лес представляет собой определенный тип растительного сообщества, доминирующая роль которого, принадлежит деревьям.

- 19. коренные леса Еловые леса Сосновые леса

- 20. Временные леса Смена соснового леса еловым, смена березой Смена березового леса еловым

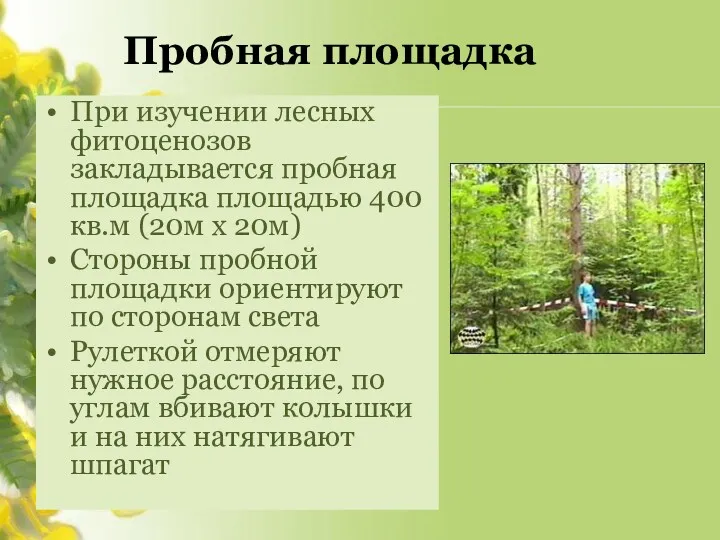

- 21. Пробная площадка При изучении лесных фитоценозов закладывается пробная площадка площадью 400 кв.м (20м х 20м) Стороны

- 22. Фитоценотическое изучение растительности леса Характерной особенностью лесных сообществ является разнообразие жизненных форм, экологических групп, систематического состава

- 23. Описание растительности - древостой – Определение сомкнутости крон проводится в десятых долях единицы. За единицу принимают

- 24. Описание растительности - древостой – Выявляется видовой состав древостоя. В список деревьев включают только лесообразующие породы.

- 25. Описание растительности - древостой – Жизненность – характеризуется состоянием растений в фитоценозах, определяется по трехбалльной шкале

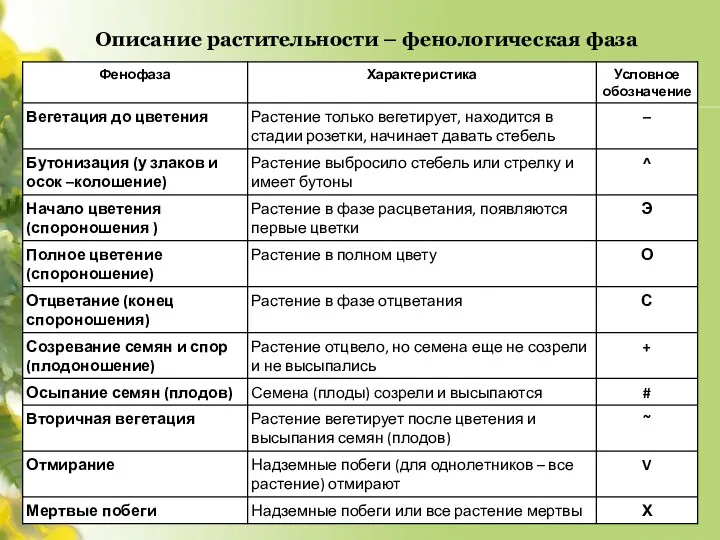

- 26. Описание растительности – фенологическая фаза

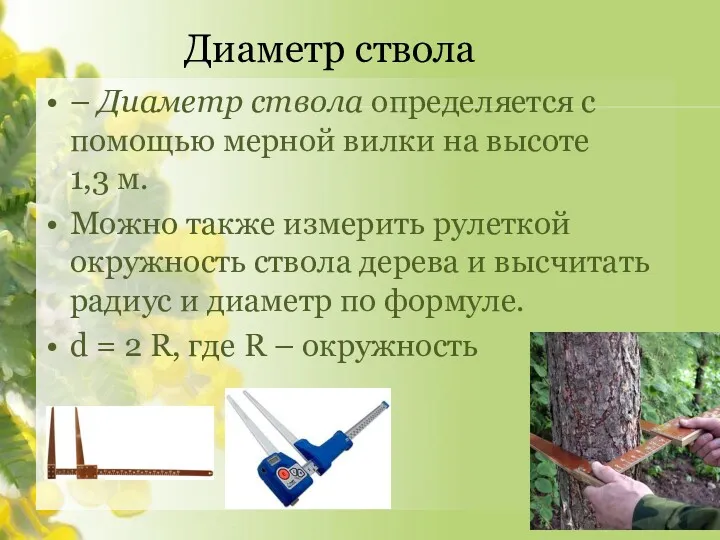

- 27. Диаметр ствола – Диаметр ствола определяется с помощью мерной вилки на высоте 1,3 м. Можно также

- 28. Измерение высоты дерева с помощью мерной вилки На нижний угол планки укрепляют отвес. Измеряют расстояние рулеткой

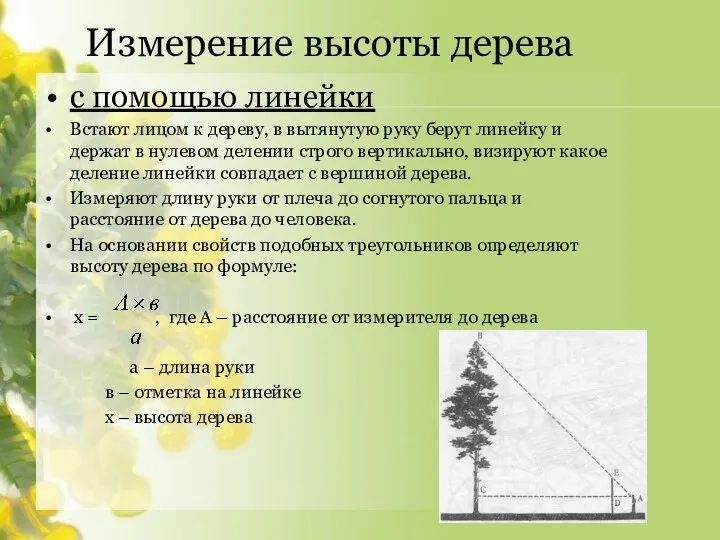

- 29. Измерение высоты дерева с помощью линейки Встают лицом к дереву, в вытянутую руку берут линейку и

- 30. Измерение объема ствола вычисляется по формуле V = , где S – поверхность спила дерева (

- 31. Определение запаса древесины на 1 га высчитывают по формуле: V N, где V – средний объем

- 32. Возобновление древостоя В подрост или возобновление древостоя включаются только лесообразующие породы (невысокие деревья и кустарники не

- 33. Подлесок (кустарниковый ярус) При изучении подлеска определяется сомкнутость полога или проективное покрытие, т.е. проекция крон и

- 34. Травяно-кустарничковый покров При изучении травяного покрова учитываются все травы, кустарнички и полукустарнички, хвощи, плауны, папоротники независимо

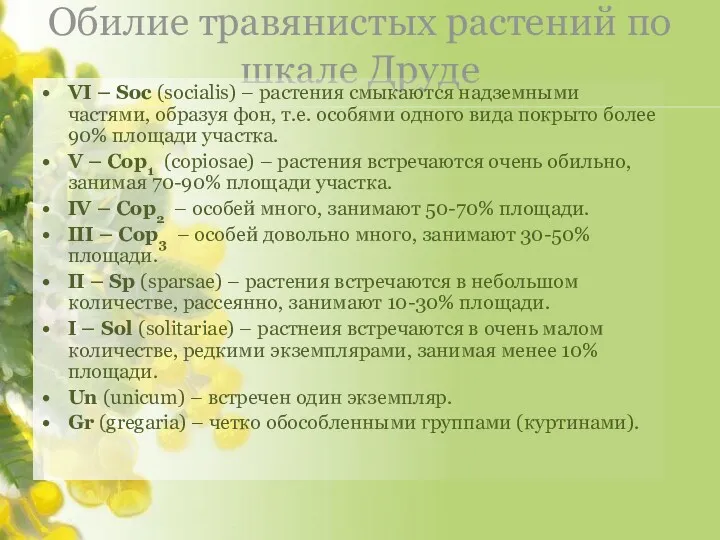

- 35. Обилие травянистых растений по шкале Друде VI – Soc (socialis) – растения смыкаются надземными частями, образуя

- 36. Моховой и лишайниковый наземный покров При изучении мохового и лишайникового покрова неизвестные виды собираются в гербарий.

- 37. Внеярусная растительность К ней относят лианы и эпифиты. При нахождении отмечается видовой состав, высота, обилие, фенологическая

- 38. Общие замечания При определении происхождения биоценоза следует отметить тип леса, место в экологическом ряду определяется изменением

- 39. Хозяйственное значение Водоохранные леса – по поймам рек Почвозащитные Полезащитные

- 40. Луговая растительность К луговому типу растительности относятся сообщества многолетних мезофитных травянистых растений Условия обитания достаточное увлажнение

- 41. Особенности луговых сообществ Многовидовой состав Межвидовая борьба - снижение жизненности многих видов - полидоминантность - слабо

- 42. Доминанты луга Ведущую роль на лугах играют злаки, их корни оплетают комочки почвы, формируя плотную дерновину,

- 43. Типы лугов Материковые (водораздельные) Пойменные (заливные)

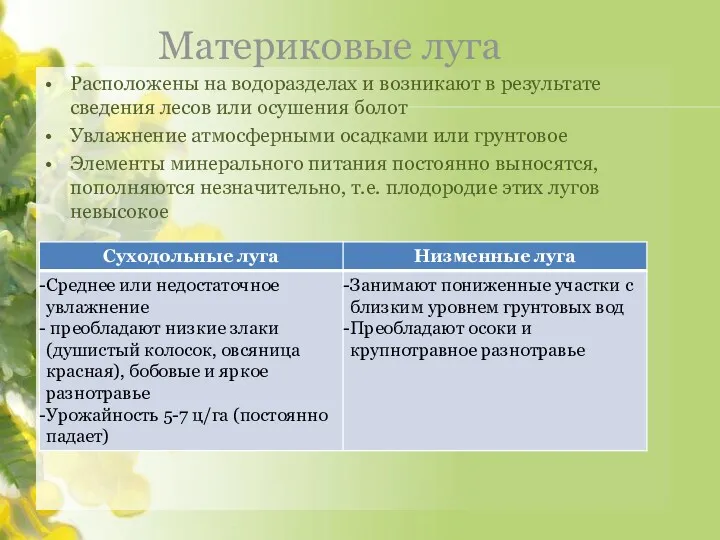

- 44. Материковые луга Расположены на водоразделах и возникают в результате сведения лесов или осушения болот Увлажнение атмосферными

- 45. Пойменные луга Расположены в поймах рек и ежегодно в той или иной степени заливаются водой в

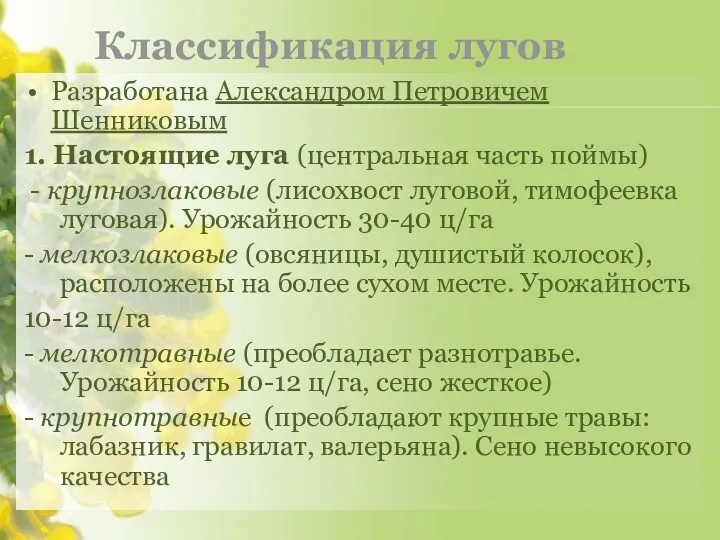

- 46. Классификация лугов Разработана Александром Петровичем Шенниковым 1. Настоящие луга (центральная часть поймы) - крупнозлаковые (лисохвост луговой,

- 47. Классификация лугов 2. Остепненные луга (в составе наблюдаются степные виды: типчак, тонконог). Преобладают на юге. Урожайность

- 48. Происхождение лугов Луга – производные вторичного типа растительности, формируются на месте сведенных лесов или болот, и

- 49. Фитоценотическое изучение растительности луга Название формации дается по преобладающим группам растений (на втором месте – преобладающие

- 50. Мероприятия по улучшению лугов коренное улучшение луга, перепашка и посев трав поверхностное улучшение: боронование и посев

- 51. Динамика луговой растительности Бурьянистая – характеризуется рыхлыми почвами, хорошо аэрированными с достаточными элементами минерального питания. Обильно

- 52. Динамика луговой растительности Рыхлокустовая – преобладающими растениями являются лисохвост, овсяница, тимофеевка, происходит уплотнение почвы и ухудшается

- 53. Царство Растения Наука «Ботаника» Более 400 000 видов Питание: автотрофы – фотосинтез

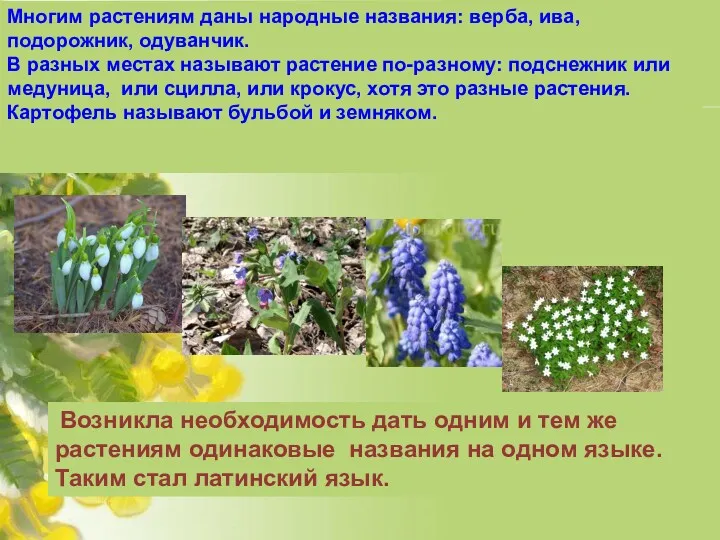

- 54. Многим растениям даны народные названия: верба, ива, подорожник, одуванчик. В разных местах называют растение по-разному: подснежник

- 55. Карл Линней 18 век. Ввел двойное – бинарное название для определения вида.

- 56. Виду дали двойное название – бинарное - (двойное), т.е. обозначает два признака растения: родовой (существительное) и

- 57. Ветреница дубравная Медуница двуцветная Красная смородина Черная смородина

- 58. Самостоятельно без помощи учебников и других подсказок попытайтесь сформулировать определение науки систематики.

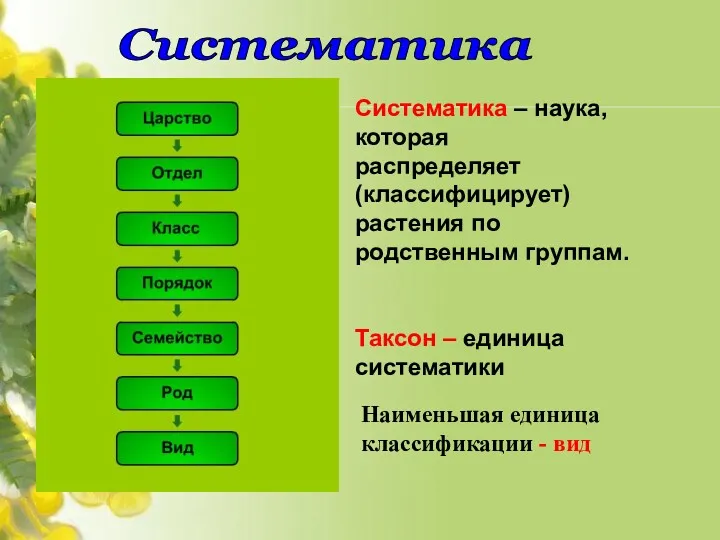

- 59. Систематика Систематика – наука, которая распределяет (классифицирует) растения по родственным группам. Таксон – единица систематики Наименьшая

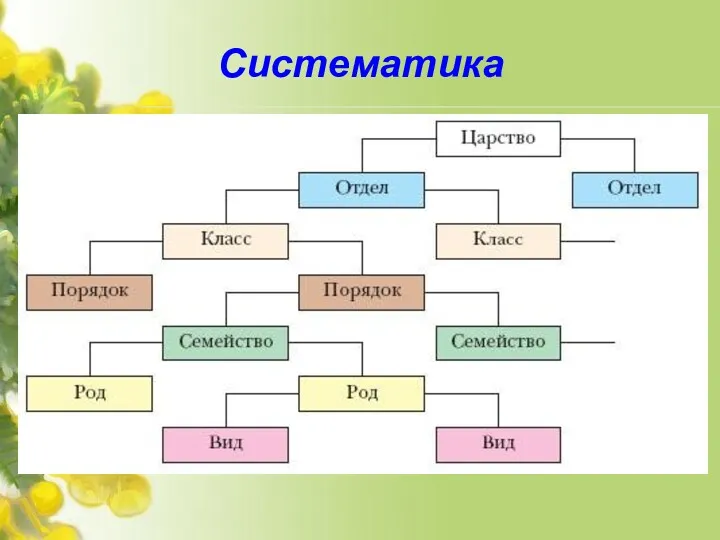

- 60. Систематика

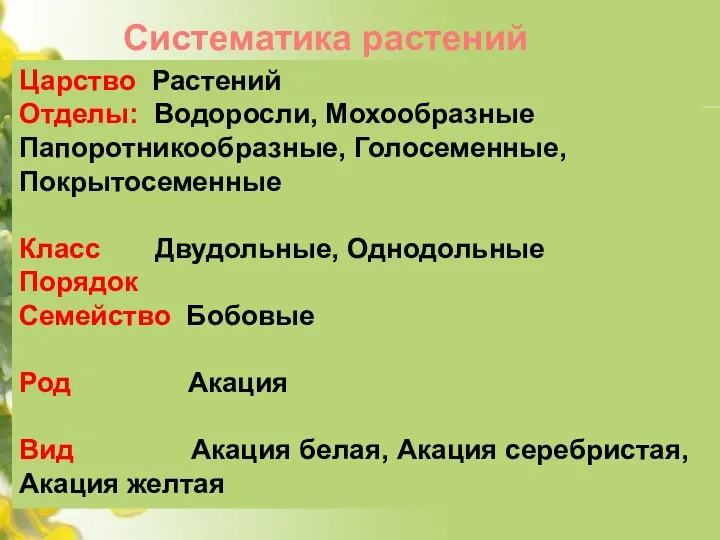

- 61. Систематика растений Царство Растений Отделы: Водоросли, Мохообразные Папоротникообразные, Голосеменные, Покрытосеменные Класс Двудольные, Однодольные Порядок Семейство Бобовые

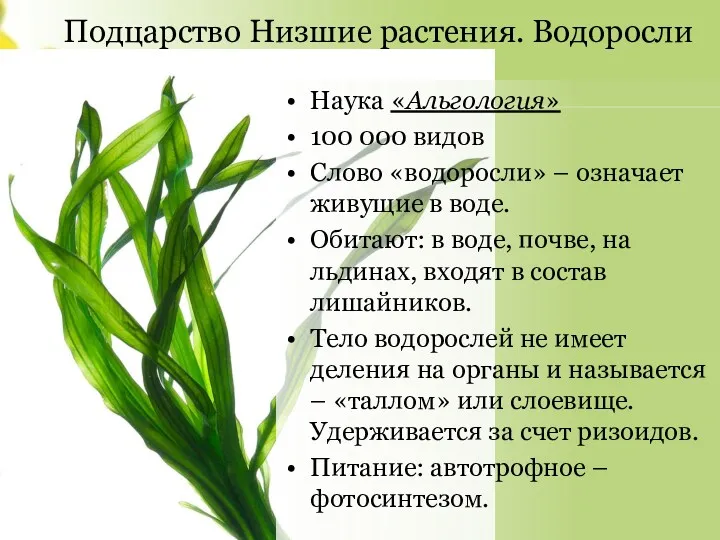

- 62. Подцарство Низшие растения. Водоросли Наука «Альгология» 100 000 видов Слово «водоросли» – означает живущие в воде.

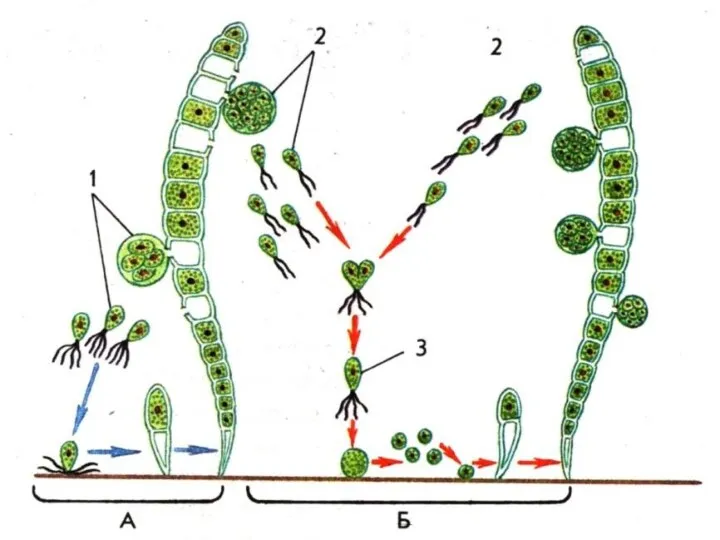

- 63. Размножаются: вегетативно (частью таллома), бесполым и половым путем. У некоторых водорослей происходит чередование поколений.

- 64. Многообразие водорослей 11 отделов водорослей (мы рассмотрим только 3) Отдел Зеленые водоросли хламидомонада спирогира Ульва

- 65. Отдел Зеленые водоросли - Хламидомонада Одноклеточная водоросль. Передвижение: за счет 2 жгутиков. Питание: автотрофное (фотосинтез) и

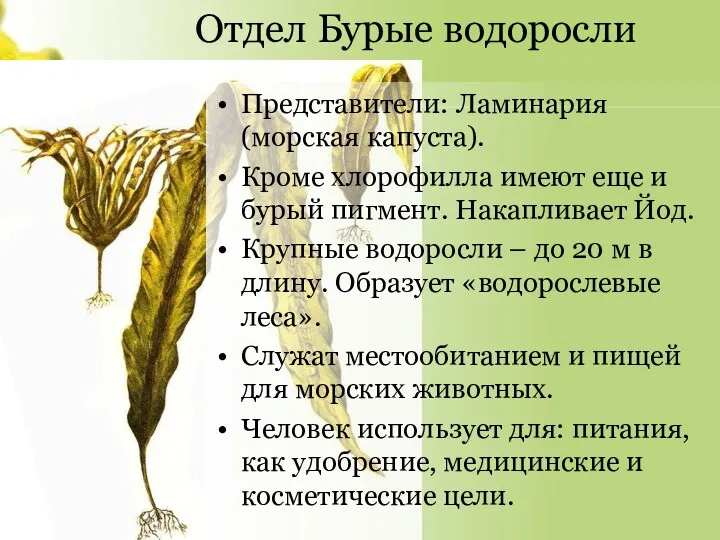

- 66. Отдел Бурые водоросли Представители: Ламинария (морская капуста). Кроме хлорофилла имеют еще и бурый пигмент. Накапливает Йод.

- 67. Отдел красные водоросли Представители: Порфира, Филлофора. Глубоководные организмы. Имеют дополнительно – красные и синие пигменты. Из

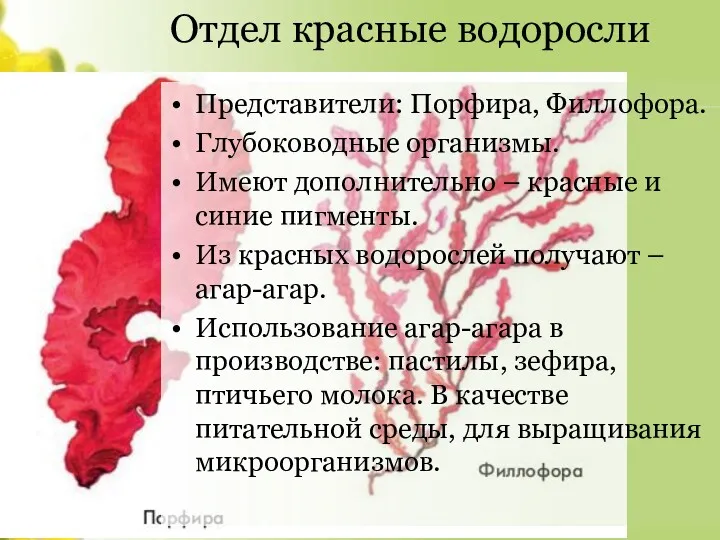

- 68. Значение водорослей: В эволюции: предки высших растений, Пища для животных, В процессе фотосинтеза выделяют кислород в

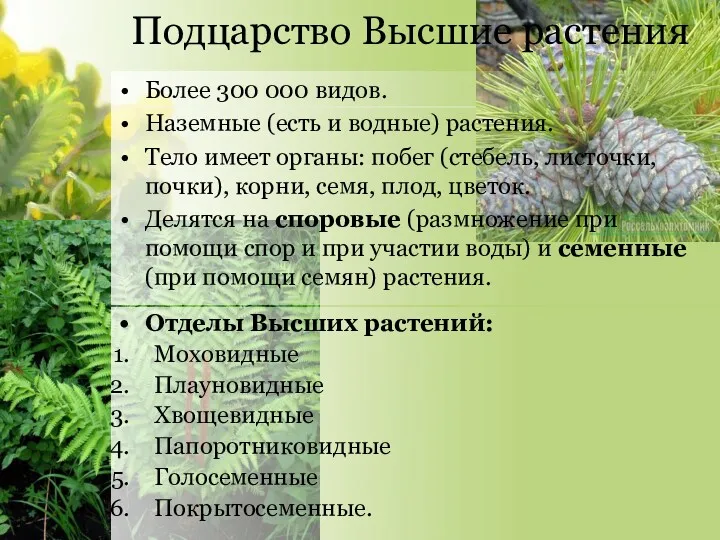

- 69. Подцарство Высшие растения Более 300 000 видов. Наземные (есть и водные) растения. Тело имеет органы: побег

- 70. Отдел Моховидные Наука «Бриология» 20 000 видов мхов Предствители: Кукушкин лен, Сфагнум, Маршанция. Заселяют почвы, скалы,

- 71. Значение мхов Почвообразование. Участвуют в регуляции водного баланса леса. Препятствуют испарению влаги из почвы. Приводит к

- 72. Отдел Папоротниковидные 25 000 видов. Примеры: Орляк, Страусник, Щитовник. Распространены по всему земному шару (скалы, леса,

- 73. Значение папоротниковидных Создают особый микроклимат в лесу. Древние папоротники сыграли роль в образовании каменного угля. Употребление

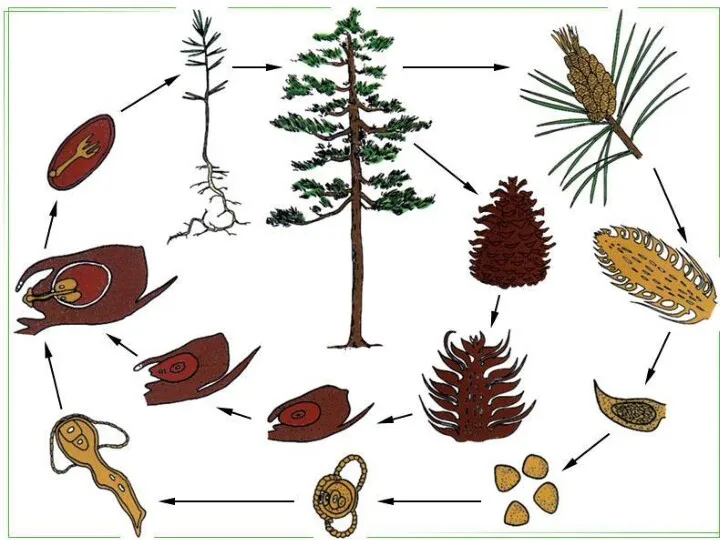

- 74. Отдел Голосеменные Произошли от папоротников. Около 700 видов. Среда обитания: по всему земному шару в умеренном

- 75. Значение Голосеменных Являются лесообразователями. Семена используются в пищу человеком и животными. Образование кислорода в процессе фотосинтеза

- 76. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения Около 250 000 видов. Деревья, кустарники, травы. Тело состоит из побега и

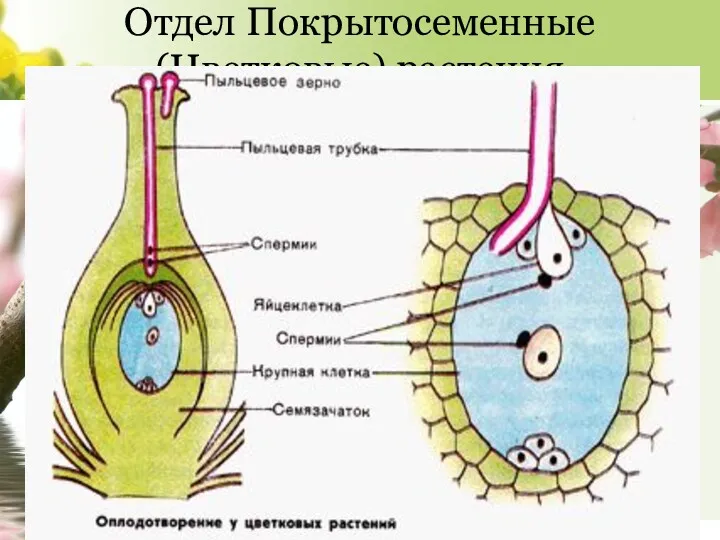

- 77. Значение покрытосеменных Производители органических веществ, первичный источник питания. Выделение кислорода в атмосферу. Образуют многоярусные леса и

- 79. Однодольные цветковые растения Злаковые и Лилейные. Имеют зародыш с одной семядолей. Корневая система мочковатая. В стеблях

- 80. Семейство Злаковые (Мятликовые) Травы Цветки обоеполые, реже раздельнополые. Околоцветник состоит из двух цветочных чешуи и двух

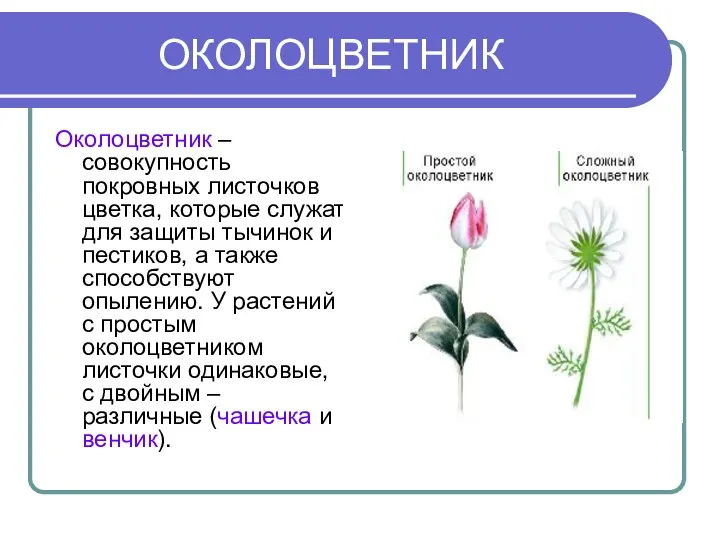

- 81. Семейство Лилейные Многолетние травянистые луковичные или корневищные растения. Околоцветник простой, сросшийся или раздельнолепестный *Л3+3Т6П1 Соцветие –

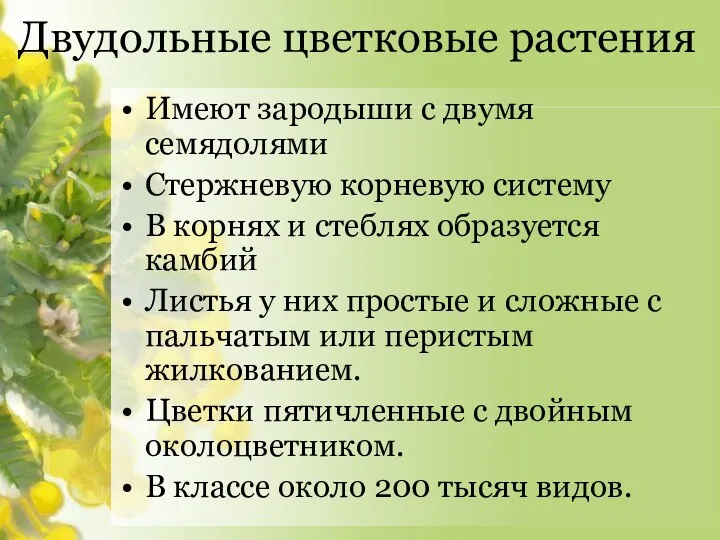

- 82. Двудольные цветковые растения Имеют зародыши с двумя семядолями Стержневую корневую систему В корнях и стеблях образуется

- 83. Семейство Крестоцветные (Капустные) Однолетние и многолетние травы, полукустарники. Цветки обоеполые. Околоцветник двойной. *Ч4Л4Т4+2П1 Соцветие - кисть.

- 84. Семейство Пасленовые Травы, реже полукустарники, кустарники. Венчик сростнолепестный, трубчатый. Цветки могут быть правильные и неправильные. *Ч(5)Л(5)Т5П1

- 85. Семейство Розоцветные Деревья, кустарники, полукустарники и травы. Цветки правильные, обоеполые. Околоцветник двойной. Цветоложе часто разрастается, срастается

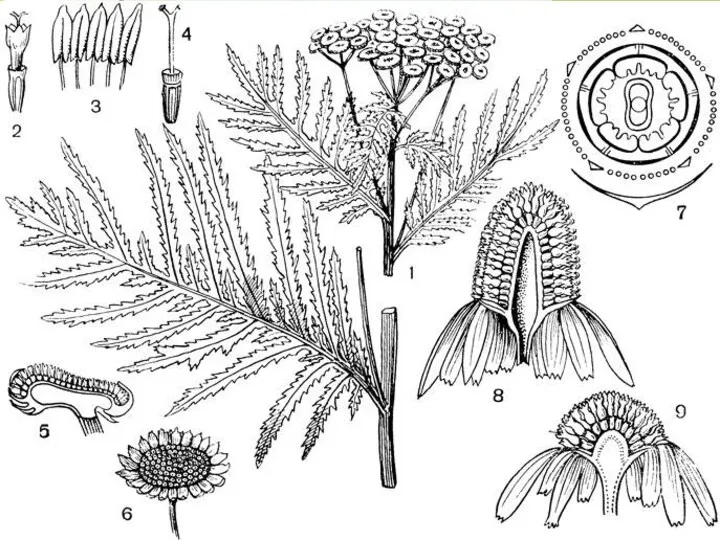

- 86. Семейство Сложноцветные (Астровые) Однолетние и многолетние травы. В тропиках - лианы, кустарники, деревья. Различают три типа

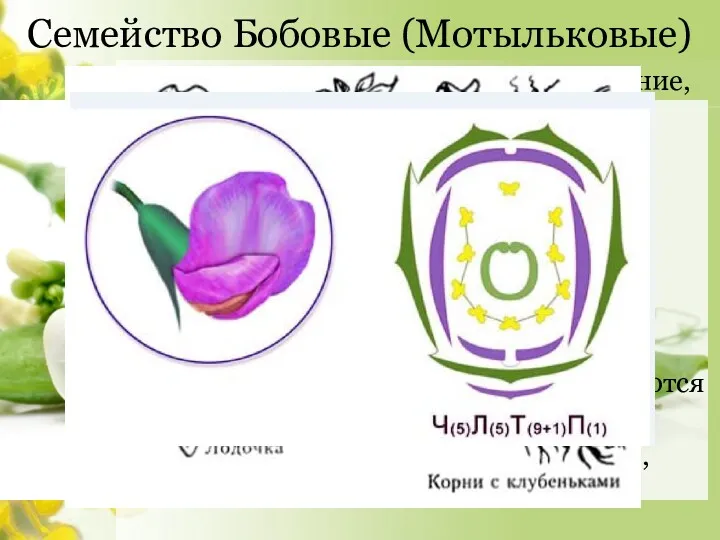

- 87. Семейство Бобовые (Мотыльковые) Травянистые многолетние и однолетние, деревья, кустарники, полукустарники. Венчик имеет парус, весла и лодочку.

- 89. Скачать презентацию

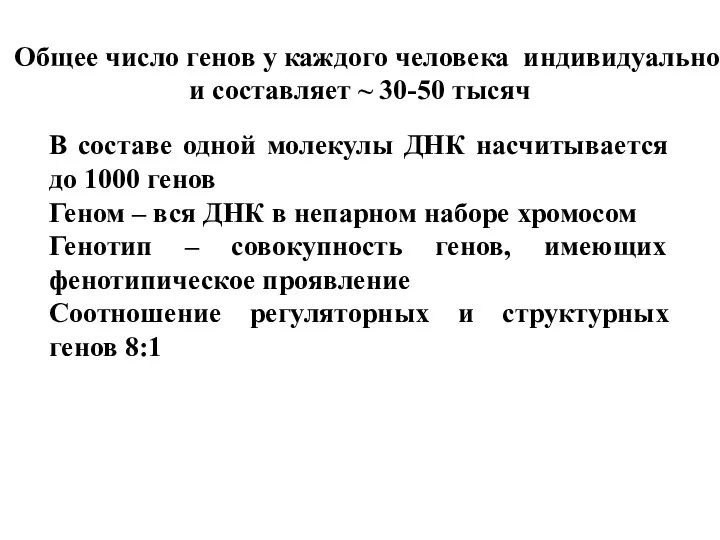

Генетическая информация

Генетическая информация Органические вещества клетки. Белки

Органические вещества клетки. Белки Растительный и животный мир Антарктиды

Растительный и животный мир Антарктиды Нейромедиаторы. Классификация медиаторов

Нейромедиаторы. Классификация медиаторов Микроорганизмдер, антибиотиктер және биологиялық активті заттарды түзушілер

Микроорганизмдер, антибиотиктер және биологиялық активті заттарды түзушілер Растения-хищники

Растения-хищники Введение в физиологию

Введение в физиологию Нервная система

Нервная система Презентация Белые медведи

Презентация Белые медведи Репликация и транскрипция

Репликация и транскрипция Современные учения о эволюции

Современные учения о эволюции Лекарственные растения, которые можно использовать для оказания первой медицинской помощи

Лекарственные растения, которые можно использовать для оказания первой медицинской помощи Урок по теме Грибы в биосфере и жизни человека

Урок по теме Грибы в биосфере и жизни человека Передача клеточных сигналов. Апоптоз

Передача клеточных сигналов. Апоптоз Respiration carbon dioxide in blood

Respiration carbon dioxide in blood Майстерність маскування

Майстерність маскування Приобретенные формы поведения. Закономерности условно-рефлекторной деятельности

Приобретенные формы поведения. Закономерности условно-рефлекторной деятельности Генетичний моніторинг

Генетичний моніторинг The cell Vesicular nucleus in liver cells

The cell Vesicular nucleus in liver cells Анатомия и физиология человека

Анатомия и физиология человека Тип Моллюски

Тип Моллюски Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры земноводных

Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры земноводных Микология. Классификация грибов. Строение и особенности физиологии грибов

Микология. Классификация грибов. Строение и особенности физиологии грибов Плауны. Хвощи. Папоротники

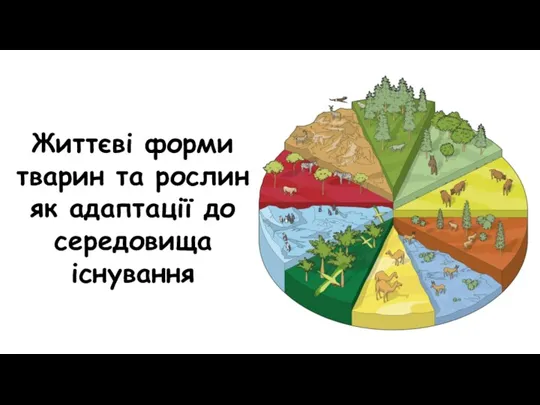

Плауны. Хвощи. Папоротники Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища існування (11 клас)

Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища існування (11 клас) Место человека в системе органического мира

Место человека в системе органического мира Наружные покровы тела человека. Кожа

Наружные покровы тела человека. Кожа Цветок. Строение цветка

Цветок. Строение цветка