Содержание

- 2. Периодизация средневековой философии Средневековая философия охватывает большой временной промежуток с 2 по 14 века. Таким образом,

- 3. Отличие средневековой философии от античной Античная философия 1. Космоцентризм - признание космоса единственным абсолютом, всё существующее

- 4. Теоцентризм средневековой философии 1. Бог - онтологический абсолют, то есть чистое бытие, которое и является источником

- 5. Теоцентризм средневековой философии 3. Бог - этический абсолют Бог есть абсолютное, полное благо, к которому должны

- 6. Фидеизм средневековой философии Фидеизм - учение о преимуществе веры над разумом в познавательной и практической деятельности.

- 7. Апологеты Первые христианские мыслители получили название «апологеты» за сочинение восхвалений христианству (апологий). В них они защищали

- 8. Аврелий Августин (354 - 430) Виднейший представитель патристики, один из наиболее авторитетных «отцов церкви». Свой путь

- 9. Учение Августина о бытии Признавал Бога единственным источником всякого бытия. Бытие «тварного» мира зависит от благости

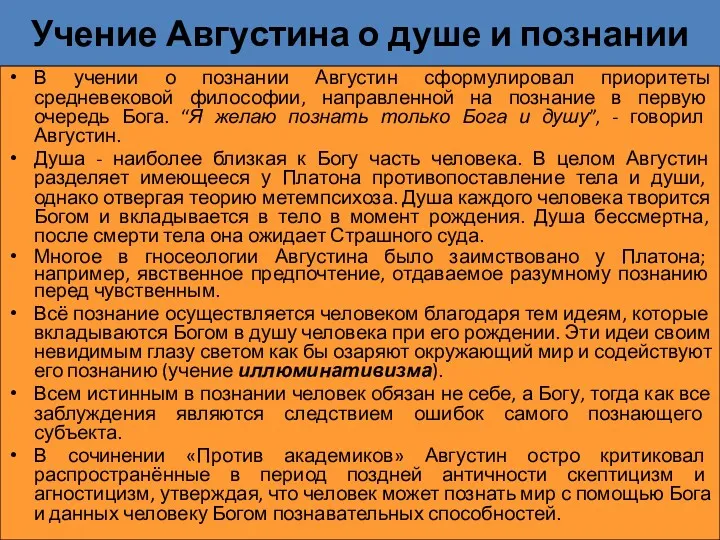

- 10. Учение Августина о душе и познании В учении о познании Августин сформулировал приоритеты средневековой философии, направленной

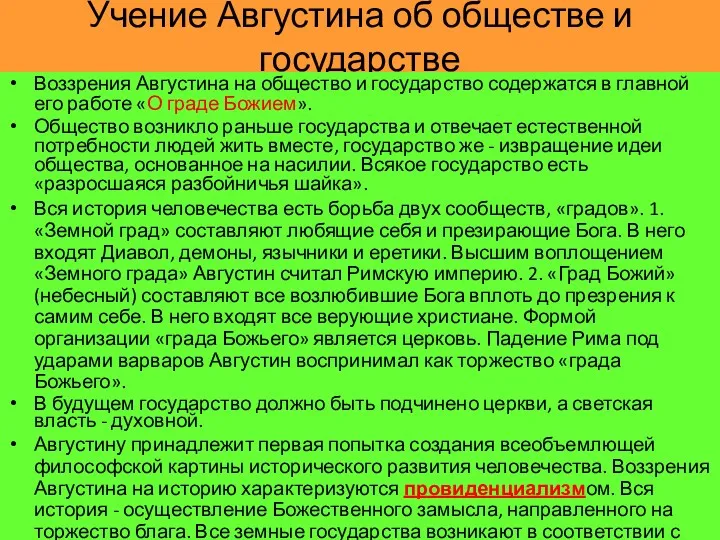

- 11. Учение Августина об обществе и государстве Воззрения Августина на общество и государство содержатся в главной его

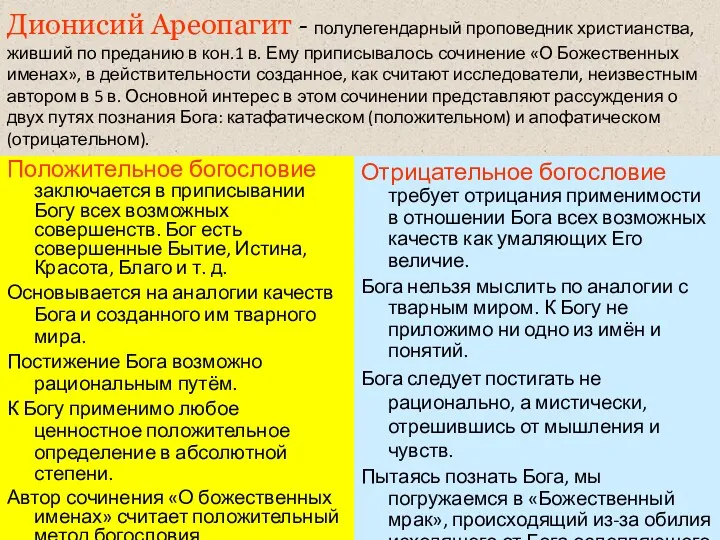

- 12. Дионисий Ареопагит - полулегендарный проповедник христианства, живший по преданию в кон.1 в. Ему приписывалось сочинение «О

- 13. Дионисий Ареопагит получил это прозвище за то, что ещё будучи язычником, заседал в афинском ареопаге (суде),.Когда

- 14. Боэций (480 - 525) Один из последних античных и первых собственно средневековых философов. Жил при дворе

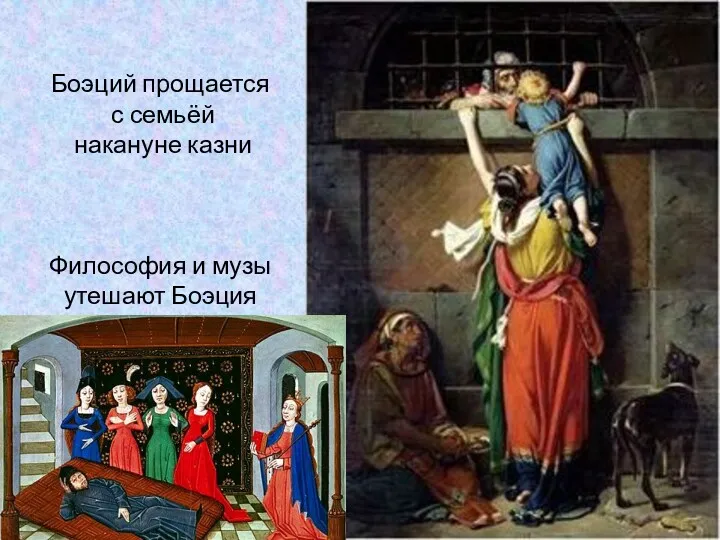

- 15. Боэций прощается с семьёй накануне казни Философия и музы утешают Боэция

- 17. Иоанн Скот Эриугена (810 - 877) Виднейший философ раннего средневековья. Родился в Ирландии. Был приглашён в

- 18. Ансельм Кентерберийский (1034 - 1109) Виднейший представитель ранней схоластики. Родился в Италии, но большую часть жизни

- 19. Ансельм Кентерберийский

- 20. Пьер Абеляр (1079 - 1142) Французский философ периода становления схоластики Описал свою жизнь и в том

- 21. Могила Абеляра и Элоизы

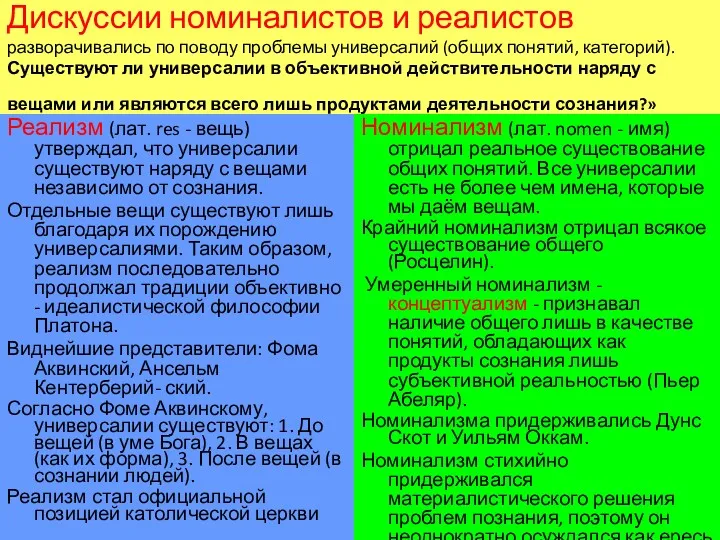

- 22. Дискуссии номиналистов и реалистов разворачивались по поводу проблемы универсалий (общих понятий, категорий). Существуют ли универсалии в

- 23. Роджер Бэкон (1214 - 1292) Английский философ и естествоиспытатель периода схоластики, был монахом-францисканцем, преподавал в Оксфорде.

- 24. Фома Аквинский (1225 - 1274) Виднейший представитель схоластики, основоположник томизма, официальной философии католической церкви, причислен к

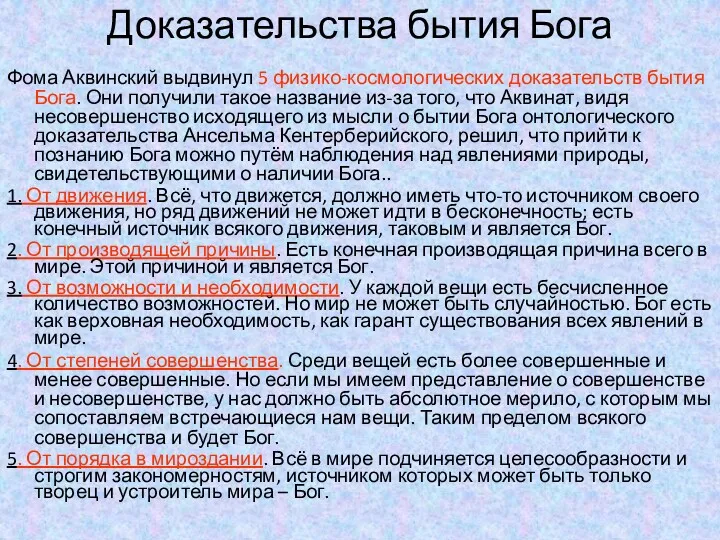

- 25. Доказательства бытия Бога Фома Аквинский выдвинул 5 физико-космологических доказательств бытия Бога. Они получили такое название из-за

- 26. Учение о познании Вопрос взаимоотношения философии и теологии занимает в философии Фомы Аквинского значительное место. Теология

- 27. Фома Аквинский

- 28. Иоанн Дунс Скот (1266 - 1308) Английский философ эпохи поздней схоластики, за мастерство диалектических рассуждений и

- 29. Уильям Оккам (1285 - 1349) Английский философ периода поздней схоластики. Вёл борьбу против духовной власти римского

- 30. Уильям Оккам

- 31. Формирование мусульманской философии Мусульманская философия получила в Средние века распространение в странах, где господствующей религией стал

- 32. На рисунке: Астрономы за работой Для арабского мира эпохи зрелого Средневековья характер высокий уровень развития наук:

- 33. Арабская математика Арабы уже пользовались десятичной позиционной системой, а также привычными нам цифрами. На арабский язык

- 34. Арабский учёный .

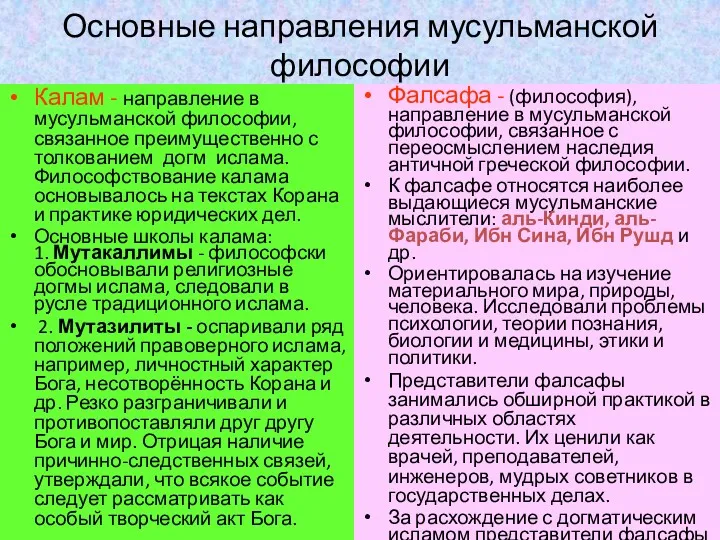

- 35. Основные направления мусульманской философии Калам - направление в мусульманской философии, связанное преимущественно с толкованием догм ислама.

- 36. Аль-Кинди (800 - 870) Арабский философ, врач, математик, астроном, первый значительный представитель мусульманского перипатетизма. Получил прозвище

- 37. Аль-Фараби (870 - 950) Арабский философ, заслужил за комментарии к Аристотелю и другие сочинения прозвище «второй

- 38. Аль-Фараби

- 39. Ибн Сина (Авиценна) (980 - 1037) Среднеазиатский философ-энциклопедист, жил в на территории Узбекистана и Ирана. Автор

- 40. Медицинские воззрения Авиценны Авиценна прославился как искусный врачеватель, который мог лечить казавшихся безнадёжными больных. Теоретические сведения

- 41. Изготовление лекарств

- 42. Аль-Газали (1058 - 1111) Мусульманский философ и теолог, родился в Иране, преподавал богословие в Багдаде, писал

- 43. Ибн Рушд (Аверроэс) (1126 - 1198) Арабский философ, жил в Испании и Марокко, занимался врачебной и

- 44. Философия суфизма Суфизм - мистическое направление в религиозной мусульманской философии, возникло в 8 - 9 веках.

- 45. Бродячий Дервиш-аскет Дервишами стали называть облачённых в шерстяную власяницу суфийских аскетов. Вероятнее всего, они переняли эту

- 46. Ибн-Гебироль (1022 - 1060) Средневековый еврейский философ. Известен также как Авицеброн. Жил в Испании. Писал на

- 47. Маймонид (1135 - 1204) Моисей бен Маймун - еврейский философ, родился в Испании, затем переехал в

- 49. Скачать презентацию

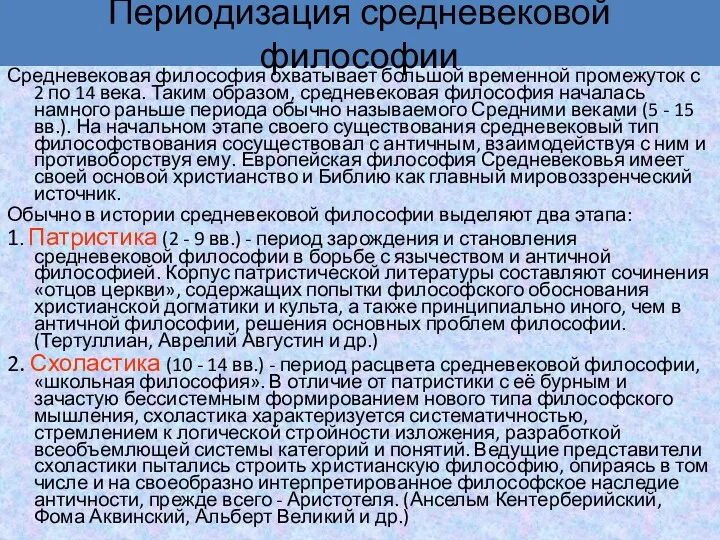

Периодизация средневековой философии

Средневековая философия охватывает большой временной промежуток с 2 по

Периодизация средневековой философии

Средневековая философия охватывает большой временной промежуток с 2 по

Обычно в истории средневековой философии выделяют два этапа:

1. Патристика (2 - 9 вв.) - период зарождения и становления средневековой философии в борьбе с язычеством и античной философией. Корпус патристической литературы составляют сочинения «отцов церкви», содержащих попытки философского обоснования христианской догматики и культа, а также принципиально иного, чем в античной философии, решения основных проблем философии. (Тертуллиан, Аврелий Августин и др.)

2. Схоластика (10 - 14 вв.) - период расцвета средневековой философии, «школьная философия». В отличие от патристики с её бурным и зачастую бессистемным формированием нового типа философского мышления, схоластика характеризуется систематичностью, стремлением к логической стройности изложения, разработкой всеобъемлющей системы категорий и понятий. Ведущие представители схоластики пытались строить христианскую философию, опираясь в том числе и на своеобразно интерпретированное философское наследие античности, прежде всего - Аристотеля. (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский, Альберт Великий и др.)

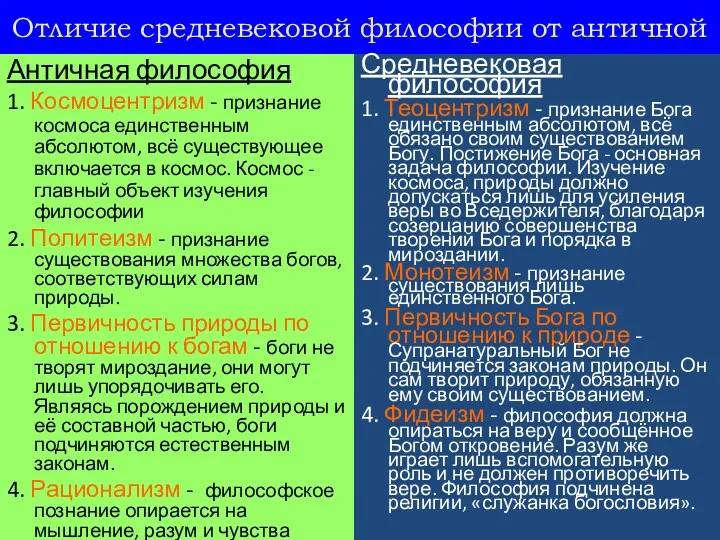

Отличие средневековой философии от античной

Античная философия

1. Космоцентризм - признание космоса единственным

Отличие средневековой философии от античной

Античная философия

1. Космоцентризм - признание космоса единственным

2. Политеизм - признание существования множества богов, соответствующих силам природы.

3. Первичность природы по отношению к богам - боги не творят мироздание, они могут лишь упорядочивать его. Являясь порождением природы и её составной частью, боги подчиняются естественным законам.

4. Рационализм - философское познание опирается на мышление, разум и чувства Философия самостоятельна в духовных поисках.

Средневековая философия

1. Теоцентризм - признание Бога единственным абсолютом, всё обязано своим существованием Богу. Постижение Бога - основная задача философии. Изучение космоса, природы должно допускаться лишь для усиления веры во Вседержителя, благодаря созерцанию совершенства творений Бога и порядка в мироздании.

2. Монотеизм - признание существования лишь единственного Бога.

3. Первичность Бога по отношению к природе - Супранатуральный Бог не подчиняется законам природы. Он сам творит природу, обязанную ему своим существованием.

4. Фидеизм - философия должна опираться на веру и сообщённое Богом откровение. Разум же играет лишь вспомогательную роль и не должен противоречить вере. Философия подчинена религии, «служанка богословия».

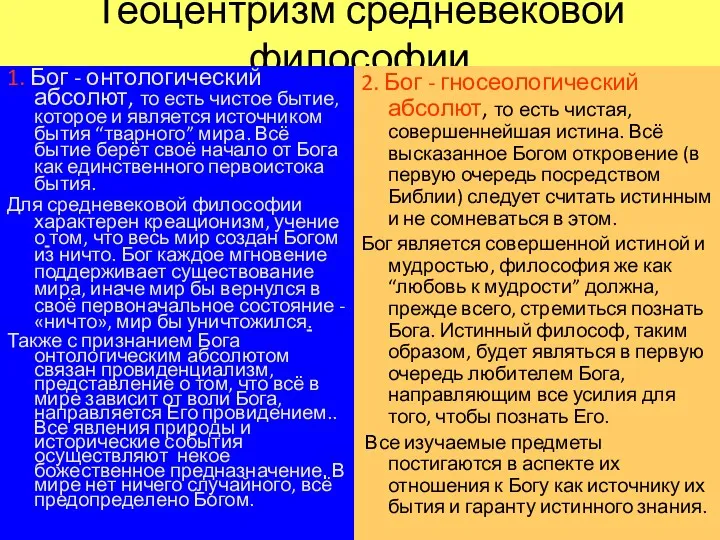

Теоцентризм средневековой философии

1. Бог - онтологический абсолют, то есть чистое бытие,

Теоцентризм средневековой философии

1. Бог - онтологический абсолют, то есть чистое бытие,

Для средневековой философии характерен креационизм, учение о том, что весь мир создан Богом из ничто. Бог каждое мгновение поддерживает существование мира, иначе мир бы вернулся в своё первоначальное состояние - «ничто», мир бы уничтожился.

Также с признанием Бога онтологическим абсолютом связан провиденциализм, представление о том, что всё в мире зависит от воли Бога, направляется Его провидением.. Все явления природы и исторические события осуществляют некое божественное предназначение. В мире нет ничего случайного, всё предопределено Богом.

2. Бог - гносеологический абсолют, то есть чистая, совершеннейшая истина. Всё высказанное Богом откровение (в первую очередь посредством Библии) следует считать истинным и не сомневаться в этом.

Бог является совершенной истиной и мудростью, философия же как “любовь к мудрости” должна, прежде всего, стремиться познать Бога. Истинный философ, таким образом, будет являться в первую очередь любителем Бога, направляющим все усилия для того, чтобы познать Его.

Все изучаемые предметы постигаются в аспекте их отношения к Богу как источнику их бытия и гаранту истинного знания.

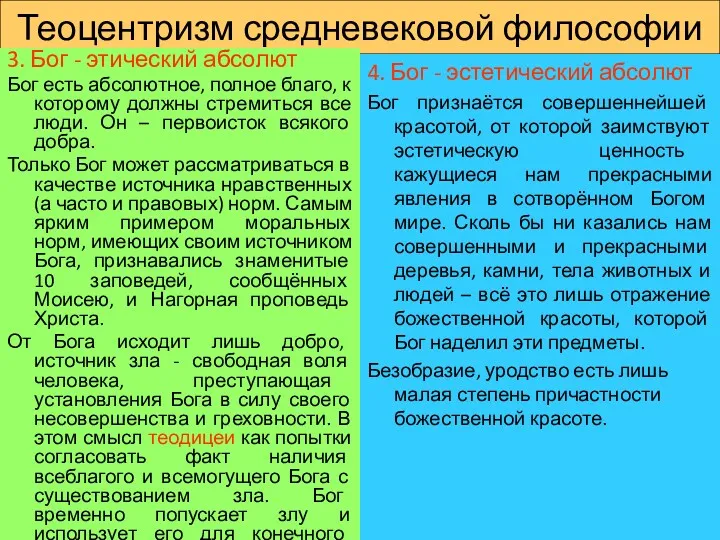

Теоцентризм средневековой философии

3. Бог - этический абсолют

Бог есть абсолютное, полное благо,

Теоцентризм средневековой философии

3. Бог - этический абсолют

Бог есть абсолютное, полное благо,

Только Бог может рассматриваться в качестве источника нравственных (а часто и правовых) норм. Самым ярким примером моральных норм, имеющих своим источником Бога, признавались знаменитые 10 заповедей, сообщённых Моисею, и Нагорная проповедь Христа.

От Бога исходит лишь добро, источник зла - свободная воля человека, преступающая установления Бога в силу своего несовершенства и греховности. В этом смысл теодицеи как попытки согласовать факт наличия всеблагого и всемогущего Бога с существованием зла. Бог временно попускает злу и использует его для конечного торжества добра.

4. Бог - эстетический абсолют

Бог признаётся совершеннейшей красотой, от которой заимствуют эстетическую ценность кажущиеся нам прекрасными явления в сотворённом Богом мире. Сколь бы ни казались нам совершенными и прекрасными деревья, камни, тела животных и людей – всё это лишь отражение божественной красоты, которой Бог наделил эти предметы.

Безобразие, уродство есть лишь малая степень причастности божественной красоте.

Фидеизм средневековой философии

Фидеизм - учение о преимуществе веры над разумом в

Фидеизм средневековой философии

Фидеизм - учение о преимуществе веры над разумом в

«Отцы церкви» первыми обратили внимание на важную роль, которую играет вера в обыденной жизни человека, без наличия веры делаются бессмысленными многие виды деятельности и поступки человека. Античные мыслители роль веры в познании и практике почти не исследовали.

Религиозная вера характеризуется тем, что человек верит в то, чего он ранее не наблюдал, и что не согласуется с доводами разума и законами природы. Но именно это и будет свидетельством могущества Бога. Отсюда парадоксализм слов Тертуллиана: «Верую, ибо это абсурдно». Никакое логическое или опытное доказательство не может повлиять на верующего.

Проблема соотношения знания и веры - важнейшая проблема средневековой гносеологии. Разум может пригодиться для доказательства ряда догматов и укрепления веры в них. Считалось, что можно доказать бытие Бога, свойства Бога, бессмертие души. Однако невозможно доказать догматы о творении мира из ничто, непорочном зачатии, воскресении мёртвых. Эти догматы сверхразумны, недоступны человеческому разуму в силу его несовершенства.

В средневековой философии были выработаны два подхода в соотношении веры и знания. 1. Ансельм Кентерберийский: «Верю, чтобы понимать», (вера, ищущая понимания). 2. Абеляр: «Желаю понять, чтобы поверить», содействующий рациональному усвоению предметов веры.

Апологеты Первые христианские мыслители получили название «апологеты» за сочинение восхвалений христианству

Апологеты Первые христианские мыслители получили название «апологеты» за сочинение восхвалений христианству

Радикальные апологеты требовали решительного и полного разрыва с античной культурой, считая её целиком противоречащей идеалам христианства.

Татиан (2 в.): «Уничтожайте памятники нечестия». Руководствуясь подобным девизом, христианские фанатики уничтожили многие труды античных философов, были разорены и закрыты философские школы.

Тертуллиан(3 в.):«Что может быть общего между Афинами и Иерусалимом?». Христианство и философия несовместимы. С победой христианства философия исчезнет.

Умеренные апологеты признавали, что античная культура и философия создали много ценного. Нужно отказаться только от язычества и всего связанного с ним, а остальное приспособить для нужд новой религии.

Многие языческие философы (Платон, Аристотель, Сенека) вплотную подошли к идее единобожия. Их идеи можно использовать для обоснования христианства.

Однако философия не должна быть самостоятельной, она обязана подчиняться руководству религии (богословия).

Климент Александрийский(3 в.): «Подобно тому, как все науки являются служанками философии, сама философия есть служанка богословия».

Аврелий Августин

(354 - 430)

Виднейший представитель патристики, один из наиболее авторитетных «отцов

Аврелий Августин

(354 - 430)

Виднейший представитель патристики, один из наиболее авторитетных «отцов

Свой путь к принятию христианства описал в «Исповеди», первой философской автобиографии.

Родился в северной Африке. Первоначально получил языческое воспитание, стал преподавателем риторики. Последовательно был приверженцем философских школ античности: стоической, академической; некоторое время был близок к манихейству.

В Милане под влиянием проповеди Амвросия Медиоланского принял христианство. Вернувшись на родину, стал епископом. Вёл активную деятельность по теоретическому обоснованию и распространению христианства.

Отличаясь образованностью и литературным даром, Августин призывал заимствовать из античной культуры и философии всё, что не противоречит христианству. В его произведениях встречается много ссылок на труды античных философов.

Учение Августина о бытии

Признавал Бога единственным источником всякого бытия. Бытие «тварного»

Учение Августина о бытии

Признавал Бога единственным источником всякого бытия. Бытие «тварного»

Наиболее интересны размышления Августина о времени. Он остро ощущает всю сложность проблемы. Мы часто говорим о времени, но затрудняемся с ответом на вопрос «Что такое время?».

Будучи представителем теоцентрического философствования, Августин приходит к проблеме времени от богословского вопроса: «Что делал Бог до того, как создал мир?».

Августин утверждает, что этот вопрос некорректен, поскольку само время создано Богом вместе с миром. До сотворения мира времени не было. Неизменный Бог существует не во времени, а в столь же неизменной вечности. Вечно текучее время есть характеристика лишь изменчивого «тварного» бытия. Таким образом, Августин подходит к реляционному пониманию времени, подчёркивая его связь с бытием мира.

По мнению Августина, есть только настоящее время, поскольку прошлого уже нет, а будущего ещё нет. Прошлое всегда связано со способностью памяти, а будущее - с чувством надежды, ожидания. Таким образом, в некоторой степени Августин идёт по пути психологизации времени.

Учение Августина о душе и познании

В учении о познании Августин сформулировал

Учение Августина о душе и познании

В учении о познании Августин сформулировал

Душа - наиболее близкая к Богу часть человека. В целом Августин разделяет имеющееся у Платона противопоставление тела и души, однако отвергая теорию метемпсихоза. Душа каждого человека творится Богом и вкладывается в тело в момент рождения. Душа бессмертна, после смерти тела она ожидает Страшного суда.

Многое в гносеологии Августина было заимствовано у Платона; например, явственное предпочтение, отдаваемое разумному познанию перед чувственным.

Всё познание осуществляется человеком благодаря тем идеям, которые вкладываются Богом в душу человека при его рождении. Эти идеи своим невидимым глазу светом как бы озаряют окружающий мир и содействуют его познанию (учение иллюминативизма).

Всем истинным в познании человек обязан не себе, а Богу, тогда как все заблуждения являются следствием ошибок самого познающего субъекта.

В сочинении «Против академиков» Августин остро критиковал распространённые в период поздней античности скептицизм и агностицизм, утверждая, что человек может познать мир с помощью Бога и данных человеку Богом познавательных способностей.

Учение Августина об обществе и государстве

Воззрения Августина на общество и государство

Учение Августина об обществе и государстве

Воззрения Августина на общество и государство

Общество возникло раньше государства и отвечает естественной потребности людей жить вместе, государство же - извращение идеи общества, основанное на насилии. Всякое государство есть «разросшаяся разбойничья шайка».

Вся история человечества есть борьба двух сообществ, «градов». 1. «Земной град» составляют любящие себя и презирающие Бога. В него входят Диавол, демоны, язычники и еретики. Высшим воплощением «Земного града» Августин считал Римскую империю. 2. «Град Божий» (небесный) составляют все возлюбившие Бога вплоть до презрения к самим себе. В него входят все верующие христиане. Формой организации «града Божьего» является церковь. Падение Рима под ударами варваров Августин воспринимал как торжество «града Божьего».

В будущем государство должно быть подчинено церкви, а светская власть - духовной.

Августину принадлежит первая попытка создания всеобъемлющей философской картины исторического развития человечества. Воззрения Августина на историю характеризуются провиденциализмом. Вся история - осуществление Божественного замысла, направленного на торжество блага. Все земные государства возникают в соответствии с волей Бога, содействуют осуществлению Его замыслов, а затем волей Бога уничтожаются.

Дионисий Ареопагит - полулегендарный проповедник христианства, живший по преданию в кон.1

Дионисий Ареопагит - полулегендарный проповедник христианства, живший по преданию в кон.1

Положительное богословие заключается в приписывании Богу всех возможных совершенств. Бог есть совершенные Бытие, Истина, Красота, Благо и т. д.

Основывается на аналогии качеств Бога и созданного им тварного мира.

Постижение Бога возможно рациональным путём.

К Богу применимо любое ценностное положительное определение в абсолютной степени.

Автор сочинения «О божественных именах» считает положительный метод богословия несовершенным и предпочитает ему отрицательный.

Отрицательное богословие требует отрицания применимости в отношении Бога всех возможных качеств как умаляющих Его величие.

Бога нельзя мыслить по аналогии с тварным миром. К Богу не приложимо ни одно из имён и понятий.

Бога следует постигать не рационально, а мистически, отрешившись от мышления и чувств.

Пытаясь познать Бога, мы погружаемся в «Божественный мрак», происходящий из-за обилия исходящего от Бога ослепляющего «умного» света.

Дионисий Ареопагит получил это прозвище за то, что ещё будучи язычником,

Дионисий Ареопагит получил это прозвище за то, что ещё будучи язычником,

Боэций

(480 - 525)

Один из последних античных и первых собственно средневековых

Боэций

(480 - 525)

Один из последних античных и первых собственно средневековых

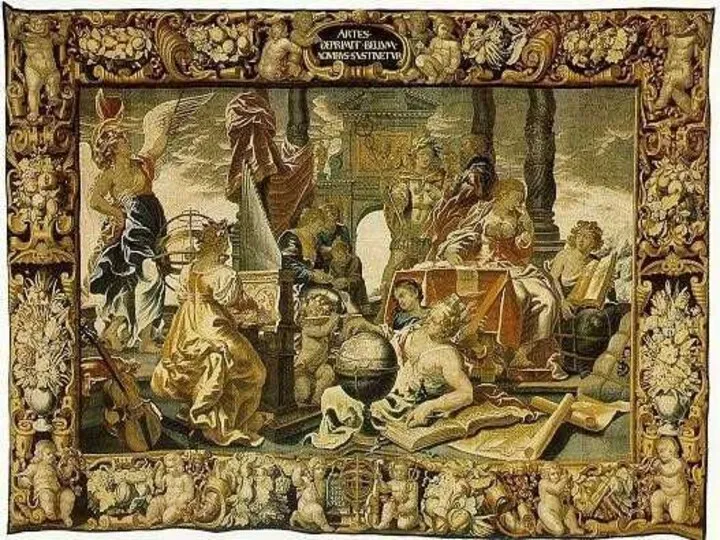

Вместе с Кассиодором заложил основы средневековой системы образования, выдвинув учение о семи свободных искусствах, делящихся на тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия, музыка). (См. картину-аллегорию)

Перевёл многие труды греческих философов и греческие философские термины на латинский язык.

Написал ряд богословских трактатов по христологическим вопросам против арианства.

Согласно Боэцию, мир не есть творение случая, а создан и управляем Богом, представляющим собой высшее Благо. Зло же временно, даже несчастья, бедствия ведут человека к Благу.

Провидение Бога совместимо со свободой человека. Бог лишь знает, как поступит человек, но совершает действие, поступок сам человек своим решением.

Боэций прощается

с семьёй

накануне казни

Философия и музы утешают Боэция

Боэций прощается

с семьёй

накануне казни

Философия и музы утешают Боэция

Иоанн Скот Эриугена (810 - 877)

Виднейший философ раннего средневековья. Родился в

Иоанн Скот Эриугена (810 - 877)

Виднейший философ раннего средневековья. Родился в

Основной труд Эриугены - «О разделении природы». В нём прослеживается сильное влияние неоплатонизма.

Эриугена выделяет четыре вида природы: 1. Не сотворённая и творящая (Бог), 2. Сотворённая и творящая (мир идей), 3. Сотворённая и не творящая (все объекты мироздания, в том числе и человек), 4. Не сотворённая и не творящая (конечная причина). Процесс творения представлял в качестве эманации, излияния Божественной силы.

В теории познания полагал, что поскольку Божественная мудрость одновременно является источником и авторитета Священного Писания и разума, между ними не должно быть противоречия. В религии не может быть ничего не согласующегося с разумом. Разум и вера должны поддерживать друг друга в познании Бога.

Учение Эриугены, проникнутое пантеистическими тенденциями, было объявлено еретическим и осуждено католической церковью.

Ансельм Кентерберийский (1034 - 1109)

Виднейший представитель ранней схоластики. Родился в Италии,

Ансельм Кентерберийский (1034 - 1109)

Виднейший представитель ранней схоластики. Родился в Италии,

Основные сочинения: «Диалог об истине», «Монологи», «Прослогиум».

Выступал за широкое применение философских методов (в том числе и диалектики) при решении богословских проблем.

Познание религиозных истин начинается с веры, дающей понимание догматов религии.Ансельм выступает не за слепую веру, а за веру, «ищущую понимания». Мы верим, чтобы понимать. Разрешается пользоваться разумом для того, чтобы понять, во что мы верим.

Разработал онтологическое доказательство бытия Бога. У нас есть мысль о Боге. Мы понимаем Его как всесовершенное существо. Если у Него не будет хотя бы одного совершенства, это будет уже не Бог. Но существование в действительности также является одним из совершенств. Бог не может быть лишён этого совершенства. Следовательно, Бог существует в реальности.

Онтологическое доказательство уже в Средние века было подвергнуто критике за логически необоснованный переход от мыслимой ситуации к реально наличествующей в действительности

Ансельм Кентерберийский

Ансельм Кентерберийский

Пьер

Абеляр (1079 - 1142)

Французский философ периода становления схоластики

Описал свою

Пьер

Абеляр (1079 - 1142)

Французский философ периода становления схоластики

Описал свою

Подвергался гонениям со стороны католической церкви, многие его сочинения были признаны еретическими и сожжены.

Был сторонником умеренного номинализма, получившего название «концептуализм». Абеляр считал, что общее существует, но не в объективной реальности, а в качестве понятий, продуктов мыслительной деятельности человека.

В произведении «Да и нет», подбирая соответствующие цитаты из Библии, Абеляр показывал, что на многие вопросы Писание даёт противоположные ответы, что подрывало веру в непогрешимость и божественное происхождение Библии.

Могила Абеляра и Элоизы

Могила Абеляра и Элоизы

Дискуссии номиналистов и реалистов разворачивались по поводу проблемы универсалий (общих понятий,

Дискуссии номиналистов и реалистов разворачивались по поводу проблемы универсалий (общих понятий,

Реализм (лат. res - вещь) утверждал, что универсалии существуют наряду с вещами независимо от сознания.

Отдельные вещи существуют лишь благодаря их порождению универсалиями. Таким образом, реализм последовательно продолжал традиции объективно - идеалистической философии Платона.

Виднейшие представители: Фома Аквинский, Ансельм Кентерберий- ский.

Согласно Фоме Аквинскому, универсалии существуют: 1. До вещей (в уме Бога), 2. В вещах (как их форма), 3. После вещей (в сознании людей).

Реализм стал официальной позицией католической церкви

Номинализм (лат. nomen - имя) отрицал реальное существование общих понятий. Все универсалии есть не более чем имена, которые мы даём вещам.

Крайний номинализм отрицал всякое существование общего (Росцелин).

Умеренный номинализм - концептуализм - признавал наличие общего лишь в качестве понятий, обладающих как продукты сознания лишь субъективной реальностью (Пьер Абеляр).

Номинализма придерживались Дунс Скот и Уильям Оккам.

Номинализм стихийно придерживался материалистического решения проблем познания, поэтому он неоднократно осуждался как ересь и его сторонники преследовались.

Роджер Бэкон

(1214 - 1292)

Английский философ и естествоиспытатель периода схоластики, был

Роджер Бэкон

(1214 - 1292)

Английский философ и естествоиспытатель периода схоластики, был

Сочинения: «Больший труд», «Меньший труд»

Занимаясь оптикой, астрономией, алхимией, предвосхитил многие позднейшие технические открытия, (телефон, самодвижущиеся повозки, летательные аппараты и др).

Призывал обращаться к опыту (в том числе и мистическому) и математическим вычислениям.

Считал универсалии существующими только в единичном, которое не зависит от общего и от мыслящего начала.

Выдвинул идею о качественно различных элементах, комбинации которых образуют конкретные вещи. Отрицал атомистическое учение о неделимости атомов и пустоте.

Из-за многих аспектов своего учения неоднократно подвергался преследованиям.

Фома Аквинский

(1225 - 1274)

Виднейший представитель схоластики, основоположник томизма, официальной философии католической

Фома Аквинский

(1225 - 1274)

Виднейший представитель схоластики, основоположник томизма, официальной философии католической

Основные сочинения «Сумма теологии» и «Сумма против язычников».

Пытался использовать философию Аристотеля для обоснования догматов христианства.

Всё состоит из формы и материи. Определяющим началом является форма, а материя - лишь вместилище различных форм.

Разделяет сущность и существование, сущность совпадает с идеей и формой. Любая вещь обретает сущность и существует в материи в результате акта творящей Божественной воли.

Бог понимался Аквинатом как «форма всех форм», только в Боге сущность и существование совпадают, что обусловливает основные качества Бога: вечность, неизменность, всемогущество.

В решении вопроса об универсалиях выступал с позиций умеренного реализма.

Доказательства бытия Бога

Фома Аквинский выдвинул 5 физико-космологических доказательств бытия Бога. Они

Доказательства бытия Бога

Фома Аквинский выдвинул 5 физико-космологических доказательств бытия Бога. Они

1. От движения. Всё, что движется, должно иметь что-то источником своего движения, но ряд движений не может идти в бесконечность; есть конечный источник всякого движения, таковым и является Бог.

2. От производящей причины. Есть конечная производящая причина всего в мире. Этой причиной и является Бог.

3. От возможности и необходимости. У каждой вещи есть бесчисленное количество возможностей. Но мир не может быть случайностью. Бог есть как верховная необходимость, как гарант существования всех явлений в мире.

4. От степеней совершенства. Среди вещей есть более совершенные и менее совершенные. Но если мы имеем представление о совершенстве и несовершенстве, у нас должно быть абсолютное мерило, с которым мы сопоставляем встречающиеся нам вещи. Таким пределом всякого совершенства и будет Бог.

5. От порядка в мироздании. Всё в мире подчиняется целесообразности и строгим закономерностям, источником которых может быть только творец и устроитель мира – Бог.

Учение о познании

Вопрос взаимоотношения философии и теологии занимает в философии Фомы

Учение о познании

Вопрос взаимоотношения философии и теологии занимает в философии Фомы

Философия и религия полностью различаются по методу. Философия и наука опираются на опыт и разум, а религия основывается на откровении. Философы идут от наблюдения объектов, созданных Богом, к их творцу; а теологи от Бога - к творениям.

Однако предметы изучения философии и теологии частично совпадают. Поэтому возможно их взаимодействие, например, путём рационального доказательства некоторых религиозных догматов. Противоречия между философией и теологией имеются тогда, когда философское и научное познание начинают рассматриваться как самоцель, вне интересов религии.

Теология является высшей мудростью, её истины не зависят от научного обоснования, напротив, все науки должны быть согласованы с ней.

Признавал значительную роль чувственного познания в обыденной жизни и постижении мира.

Истину определял как согласованность, соразмерность между разумом и познаваемой вещью. Полной истиной обладает лишь Бог.

Фома Аквинский

Фома Аквинский

Иоанн Дунс Скот

(1266 - 1308)

Английский философ эпохи поздней схоластики, за мастерство

Иоанн Дунс Скот

(1266 - 1308)

Английский философ эпохи поздней схоластики, за мастерство

Основные труды: «Оксфордское сочинение», «О первом начале всех вещей».

В противоположность основной линии схоластики утверждал, что философия не должна быть служанкой теологии, хотя и может помогать вероучению. Философия исследует внешний мир, опираясь на опыт и разум, и является теоретической дисциплиной. Теология же - практическая дисциплина, близкая к этике. Именно философия, а не теология является высшим знанием.

Впервые высказал идею о приоритете воли над разумом. У человека (как и у Бога) не воля зависит от разума, а разум от воли.

Утверждал, что человек, будучи частью природного целого, может изучаться без привлечения сверхъестественных причин.

Уильям Оккам (1285 - 1349)

Английский философ периода поздней схоластики. Вёл

Уильям Оккам (1285 - 1349)

Английский философ периода поздней схоластики. Вёл

Основные работы: «Сумма всей логики», «Естественная философия».

Ни рационально, ни с помощью чувств Бога познать нельзя, Бог понимается лишь верой. Философия и теология совершенно различны и не имеют ничего общего между собой. Философия должна быть полностью самостоятельна и не зависима от теологии.

Являлся виднейшим представителем номинализма. Утверждал, что реальны лишь единичные вещи, а универсалии (общие понятия) существуют лишь в сознании, постигающем единичные вещи.

Выдвинул принцип простоты мышления, получивший впоследствии название «Бритва Оккама». Этот принцип гласит: «Не следует умножать сущности без необходимости». Предпочтение должно отдаваться самому простому варианту решения проблемы, в котором привлекается наименьшее количество сущностей: «Простейшие объяснения суть самые лучшие». Принцип «Бритвы Оккама» сыграл значительную роль в изживании средневекового, теоцентри- ческого типа философствования, поскольку такой лишней сущностью становился Бог.

Предвосхищая основные положения эмпиризма, утверждал, что всё знание вытекает из опыта (внешнего и внутреннего).

Уильям Оккам

Уильям Оккам

Формирование мусульманской философии

Мусульманская философия получила в Средние века распространение в странах,

Формирование мусульманской философии

Мусульманская философия получила в Средние века распространение в странах,

В качестве источников формирования мусульманской философии следует выделить 1. Религиозную догматику ислама, 2. Переработанное философское наследие античной культуры.

Основные нормы ислама, возникшего в начале 7 в. содержатся в Коране, священной книге мусульман. Они во многом были обусловлены заимствованной иудео-христианской традицией. Среди идей ислама, оказавших влияние на мусульманскую философию следует отметить строгий монотеизм, креационизм, доведённый до фатализма провиденциализм. Коран служит для мусульман также сводом этических и правовых норм. Коран во многом содействовал становлению не только стиля мышления мусульманской философии, но и явился образцом языка, на который ориентировались арабские философы.

Не менее важным источником формирования мусульманской философии было античное наследие. На Востоке сохранились многие сочинения греческих философов, утерянные в Западной Европе. Эти сочинения переводились на арабский язык и неоднократно комментировались. Особенным авторитетом пользовались сочинения Аристотеля и неоплатоников (Плотина, Прокла).

На рисунке: Астрономы за работой

Для арабского мира эпохи зрелого Средневековья характер

На рисунке: Астрономы за работой

Для арабского мира эпохи зрелого Средневековья характер

В области астрономии был переведен труд Птолемея, известный теперь под арабским названием «Альмагест». Была развита сформулированная в этом труде геоцентрическая система мира.

Знаменитыми астрономами мусульманского мира были аль-Бируни, составивший каталог на 1029 звёзд, а также одним из первых высказал предположение о вращении Земли вокруг Солнца; и Улугбек, построивший одну из наиболее совершенных в то время обсерваторий в Самарканде, в которой были совершены наблюдения до сих пор поражающие своей точностью.

Арабская математика

Арабы уже пользовались десятичной позиционной системой, а также привычными нам

Арабская математика

Арабы уже пользовались десятичной позиционной системой, а также привычными нам

На арабский язык были переведены «Начала» Евклида, труды Архимеда, Диофанта и других античных математиков.

Выдающиеся заслуги имеет арабский математик аль-Хорезми (9 в.), заложивший основы алгебры. От имени аль-Хорезми возникло слово «алгоритм».

Арабы умели решать уравнения и извлекать корни вплоть до пятой степени. Подробно изучили тригонометрические функции. Геометрию использовали для обработки астрономических наблюдений

Арабский учёный

.

Арабский учёный

.

Основные направления мусульманской философии

Калам - направление в мусульманской философии, связанное преимущественно

Основные направления мусульманской философии

Калам - направление в мусульманской философии, связанное преимущественно

Основные школы калама: 1. Мутакаллимы - философски обосновывали религиозные догмы ислама, следовали в русле традиционного ислама.

2. Мутазилиты - оспаривали ряд положений правоверного ислама, например, личностный характер Бога, несотворённость Корана и др. Резко разграничивали и противопоставляли друг другу Бога и мир. Отрицая наличие причинно-следственных связей, утверждали, что всякое событие следует рассматривать как особый творческий акт Бога.

Фалсафа - (философия), направление в мусульманской философии, связанное с переосмыслением наследия античной греческой философии.

К фалсафе относятся наиболее выдающиеся мусульманские мыслители: аль-Кинди, аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд и др.

Ориентировалась на изучение материального мира, природы, человека. Исследовали проблемы психологии, теории познания, биологии и медицины, этики и политики.

Представители фалсафы занимались обширной практикой в различных областях деятельности. Их ценили как врачей, преподавателей, инженеров, мудрых советников в государственных делах.

За расхождение с догматическим исламом представители фалсафы подвергались преследованиям.

Аль-Кинди (800 - 870)

Арабский философ, врач, математик, астроном, первый значительный представитель

Аль-Кинди (800 - 870)

Арабский философ, врач, математик, астроном, первый значительный представитель

В трудах аль-Кинди разработана теория всеобщей причинной связи. Любая вещь, если она познана до конца, позволяет познать в ней всю Вселенную. Если размотать клубок причинных связей, можно понять суть мироздания и дойти до самого Творца.

Существо человека состоит из двух частей: страстного тела и мудрого ума. Страсти и ум борются между собой, порождая несогласованность в мыслях и поступках. Следует повиноваться уму и стремиться к обретению высшего интеллектуального познания мира. Это даётся не только при чтении Корана, но и при обращении к греческим философам

Считал мир познаваемым человеческим разумом. Выделял три ступени научного познания: 1. Логика и математика, 2. Естественные науки, 3. Метафизика.

Аль-Кинди выделил пять первоэлементов(субстанций): 1. Материя, 2. Форма, 3. Движение, 4. Пространство, 5. Время.

Аль-Фараби (870 - 950)

Арабский философ, заслужил за комментарии к Аристотелю и

Аль-Фараби (870 - 950)

Арабский философ, заслужил за комментарии к Аристотелю и

Вслед за Аристотелем различал 1. Необходимое сущее, существующее благодаря самому себе (Бог) и 2. Возможное сущее, существующее благодаря первому. Божественное становится материальным и доступным чувствам через истечение (эманацию) своей силы. Бог порождает весь мир из себя.

Все земные и небесные сферы материальны и разделяются на 6 родов: 1. Небесное тело, 2. Человек, 3. Животные, 4. Растения, 5. Минералы, 6. Первоэлементы (вода, огонь, воздух, земля). Все материальные тела состоят из этих 4 первоэлементов. Тела могут превращаться друг в друга, поскольку 4 элемента в них постоянно смешиваются в разных пропорциях.

Каждая вещь состоит из формы (сущности) и материи. При этом форма существует благодаря материи, а материя существует ради формы.

Сторонник геоцентризма, считал Землю центром мира, вокруг которого движутся все небесные тела.

Человек есть единство тела и души. Душа размещается во всём организме .Неразумная душа смертна и не может существовать вне тела. Разумная душа продолжает существовать и после смерти тела.

Аль-Фараби

Аль-Фараби

Ибн Сина

(Авиценна)

(980 - 1037)

Среднеазиатский философ-энциклопедист, жил в на территории Узбекистана и

Ибн Сина

(Авиценна)

(980 - 1037)

Среднеазиатский философ-энциклопедист, жил в на территории Узбекистана и

Автор множества произведений по философии, медицине и другим научным дисциплинам. Труды писал на арабском и фарси. Основные философские работы - «Книга исцеления», «Книга знания», «Книга спасения».

На мировоззрение Авиценны повлияли труды Аристотеля, неоплатоников и аль-Фараби.

Пытался отделить философию от религии; философия - отдельная наука, которая должна обобщать достижения человеческого разума. Считал, что все явления окружающего мира необходимо изучать, обращаясь лишь к естественным причинам.

Выступил с идеей совечности мира Творцу. Мироздание и Бог постоянно взаимодействуют.

Возникновение мира представлял как эманацию первоначального единства к множественности тварного мира. Эманация происходит не по воле Бога, а в силу естественной необходимости.

Все тела состоят из материи, которая меняет формы. Когда отлетает предшествующая форма, её место тут же занимает другая. Материя как субстанция первична по отношению к форме.

Поддержал учение Аристотеля о существовании трёх видов души: растительной, животной и разумной. Лишь человек наделён бессмертной разумной душой

Медицинские воззрения Авиценны

Авиценна прославился как искусный врачеватель, который мог лечить казавшихся

Медицинские воззрения Авиценны

Авиценна прославился как искусный врачеватель, который мог лечить казавшихся

Достаточно точно описал деятельность различных органов человеческого тела, иногда подчёркивая сходство организма человека и животных.

В «Каноне» содержится описание более 700 лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения, содержатся рекомендации по их применению.

Тело рассматривалось Авиценной как инструмент души. Следовательно, надо научиться правильно пользоваться телом, чтобы проявились все способности души. Также подчёркивал важную роль душевного состояния пациента, которое может помочь или помешать излечению болезни.

Указывал на необходимость соблюдения правил гигиены и на большое значение физических упражнений для сохранения здоровья. Нагрузки должны быть сообразованы с особенностями организма, пола, возраста и других факторов.

Изготовление лекарств

Изготовление лекарств

Аль-Газали (1058 - 1111)

Мусульманский философ и теолог, родился в Иране, преподавал

Аль-Газали (1058 - 1111)

Мусульманский философ и теолог, родился в Иране, преподавал

Деятельность Газали была посвящена критике и «опровержению» с позиций традиционной мусульманской теологии воззрений представителей арабского аристотелизма (Ибн Сины и аль-Фараби).

Считал, что полное постижение Бога возможно лишь в качестве иррационального акта индивидуального мистического переживания.

Философия и науки должны находиться под контролем теологии. Без подчинения богословию занятие науками ведёт к неверию и богоотступничеству. Вместе с тем выступал против полного отрицания значимости и пользы наук. Научными доводами нельзя ни подтвердить ни опровергнуть утверждения религии.

Делил философские науки на 6 частей: 1. Математика, 2. Логика, 3. Физика, 4. Метафизика, 5. Политика, 6. Этика.

Ибн Рушд (Аверроэс)

(1126 - 1198)

Арабский философ, жил в Испании и Марокко,

Ибн Рушд (Аверроэс)

(1126 - 1198)

Арабский философ, жил в Испании и Марокко,

В ответ на опровержение философии со стороны Аль-Газали написал «Опровержение опровержения», в котором защищал позиции аристотелизма.

Утверждая совечность материи и Бога, отвергал идею творения. Мир вечен, несотворим и неуничтожим. Бог лишь придаёт материи форму.

Всё в природе жёстко обусловлено естественными причинами, материи самой присуще движение.

Сформулировал теорию двух истин: постигая одни и те же объекты, философия и религия делают это разными способами. У них разные способы выражения своих мыслей. Богословие пользуется образно-аллегорическим языком, а философия - рациональным языком логики. Поэтому их истины могут не совпадать. Врач-философ не способен рассуждениями и фактами доказать бессмертие души, а теолог может сделать это на основе Корана. Истины философии и религии равнозначны.

Бессмертна не индивидуальная душа, а коллективный разум всего человечества, которому причастны души всех людей.

Философия суфизма

Суфизм - мистическое направление в религиозной мусульманской философии, возникло в

Философия суфизма

Суфизм - мистическое направление в религиозной мусульманской философии, возникло в

Наиболее известный представитель суфизма аль-Араби (1165 - 1240), автор «Мекканских откровений».

Согласно аль-Араби существует 3 вида сущего: 1. Существующее само по себе, абсолютный источник всяческого бытия (Бог), 2. Существующее благодаря абсолютному бытию и без его поддержки превращающееся в небытие (мир), 3. Объединяющее в себе оба предыдущих вида бытия, это эйдосы мироздания, прообразы вещей. Постижение эйдосов доступно только совершенному человеку, которым является просветлённый мистик.

Творение мира представляли как эманацию, понимаемой как путь от единства к множественности. В отличие от неоплатоников эманация не означает перехода от высших сфер бытия к низшим. Все вещи имеют равный статус, поскольку «каждая вещь - в каждой вещи», всё пребывает во всём. Человек также содержащий в себе всё, уподобляется миру.

Выделяли 3 ступени познания: 1. Уверенность, основанная на знании. Она приобретается в предании или путём логического доказательства. 2. Уверенность, основанная на личном наблюдении, 3. Уверенность, основанная на полном совпадении субъекта и объекта.

Основное свойство мира - красота, основное свойство Бога и человека - любовь. Бог любит себя в нас через нашу любовь к Нему и к красоте мира.

Бродячий Дервиш-аскет

Дервишами стали называть облачённых в шерстяную власяницу суфийских аскетов. Вероятнее

Бродячий Дервиш-аскет

Дервишами стали называть облачённых в шерстяную власяницу суфийских аскетов. Вероятнее

Ибн-Гебироль (1022 - 1060)

Средневековый еврейский философ. Известен также как Авицеброн. Жил

Ибн-Гебироль (1022 - 1060)

Средневековый еврейский философ. Известен также как Авицеброн. Жил

Основные философские трактаты Ибн-Гебироля: «Источник жизни», «Улучшение нравственных качеств».

На воззрения Авицеброна повлияли идеи неоплатоников, стоиков и Аристотеля; ссылки на Тору, Талмуд и другие иудейские книги редки.

От Аристотеля заимствовал учение о вещи как соединении материи и формы. Считал божественную волю орудием творения мира.

Учил о параллелизме макрокосма (мира) и микрокосма (человека).

Пытался сопоставить двадцать черт человеческого хозяйства пяти чувствам. Рассуждал о связи добродетелей с 4 качествами (горячим, сухим, холодным, влажным).

Учение Ибн-Гебироля было широко распространено в странах Западной Европы

Маймонид (1135 - 1204)

Моисей бен Маймун - еврейский философ, родился в

Маймонид (1135 - 1204)

Моисей бен Маймун - еврейский философ, родился в

Писал философские сочинения на арабском языке. Главное из них: «Путеводитель заблудших».

В сочинениях на иврите дал свод всего еврейского законодательства, возведя все мелкие постановления Талмуда на степень обязательных законов.

Пытался примирить философию Аристотеля с основными положениями иудаизма.

Маймонид развивает метафизическое учение об атрибутах Божества, которые он освобождает от всякой материализации.

Занятия наукой и философией считает обязанностью каждого мыслящего человека, утверждая, что истинная религия и истинная философия не противоречат друг другу.

Основным принципом этики признаёт безусловную свободу воли: всесильный Бог знает силу человека, но не направляет ее; человек должен стремиться к добру не ради награды, а ради самого добра и из любви к Богу; высшее благо на земле есть познание истины — блаженство, равносильное познанию Бога.

Под руководством Аверроэса изучал медицину и оставил несколько трактатов по медицинской проблематике. В них он обсуждает причины болезней, кормление больных и здоровых, действие ядов и противоядий, лечение ран и т. д.

Природа и сущность этики

Природа и сущность этики Средневековая философия – служанка богословия

Средневековая философия – служанка богословия Позитивистская традиция в истории и философии науки

Позитивистская традиция в истории и философии науки Древнегреческая философия. Досократики и сократики

Древнегреческая философия. Досократики и сократики Философия тарихындағы адам мәслесі

Философия тарихындағы адам мәслесі Мировоззрение. Его структура и исторические типы

Мировоззрение. Его структура и исторические типы Философия иррационализма. А. Шопенгауэр, Ф. Ницше

Философия иррационализма. А. Шопенгауэр, Ф. Ницше Теория справедливости

Теория справедливости Философская антропология о человеке

Философская антропология о человеке Познание как предмет философии. Виды и формы познания

Познание как предмет философии. Виды и формы познания Тело, мышление, язык

Тело, мышление, язык Идея вечного возвращения

Идея вечного возвращения Проблема Бытия

Проблема Бытия Онтология. Формы бытия

Онтология. Формы бытия Мировоззрение и его структура. Мифология и философия-исторические формы мировоззрения

Мировоззрение и его структура. Мифология и философия-исторические формы мировоззрения Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия Феноменология. Основные понятия феноменологической философии

Феноменология. Основные понятия феноменологической философии Философия, ее предмет и роль в культуре общества

Философия, ее предмет и роль в культуре общества Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг

Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и государственный долг Философия ХХ века

Философия ХХ века Законы логики

Законы логики Деятельность. Структура и виды деятельности

Деятельность. Структура и виды деятельности Мировоззрение и его исторические типы

Мировоззрение и его исторические типы На пути к жизненному успеху

На пути к жизненному успеху Образование и человек. Смысл жизни

Образование и человек. Смысл жизни Философская антропология о человеке

Философская антропология о человеке René Descartes

René Descartes Основные проблемы философии. Структура философского знания

Основные проблемы философии. Структура философского знания