Содержание

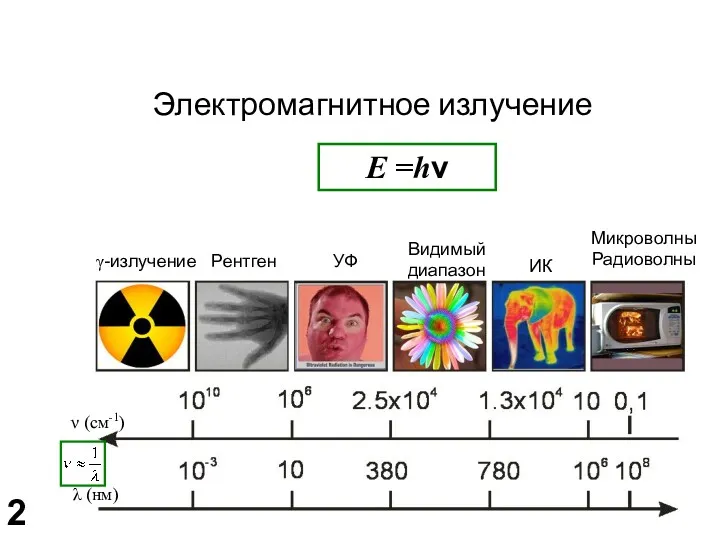

- 2. Электромагнитное излучение E =hν

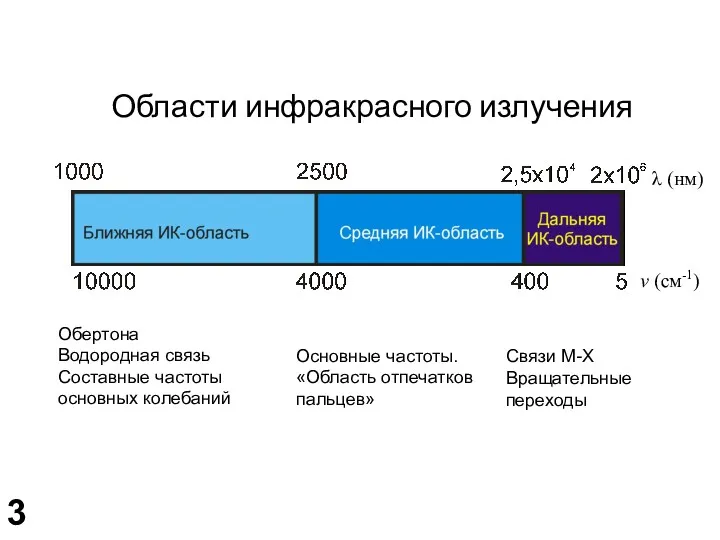

- 3. Области инфракрасного излучения

- 4. Инфракрасные спектры. Частоты колебаний

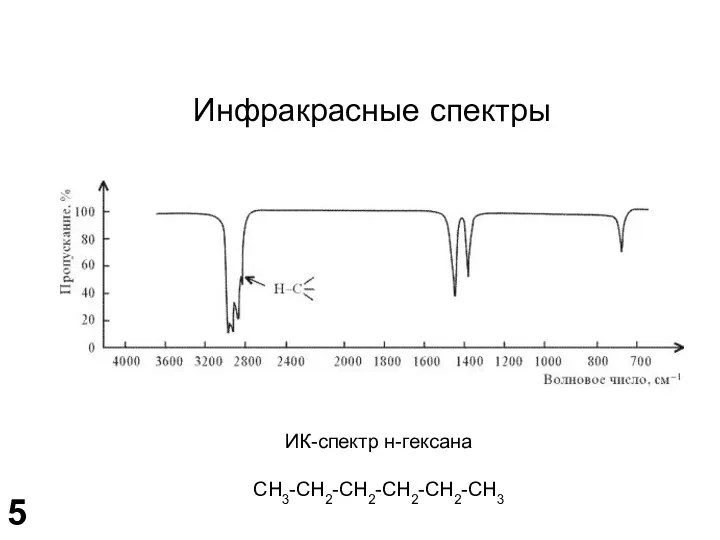

- 5. Инфракрасные спектры ИК-спектр н-гексана СН3-СН2-СН2-СН2-СН2-СН3

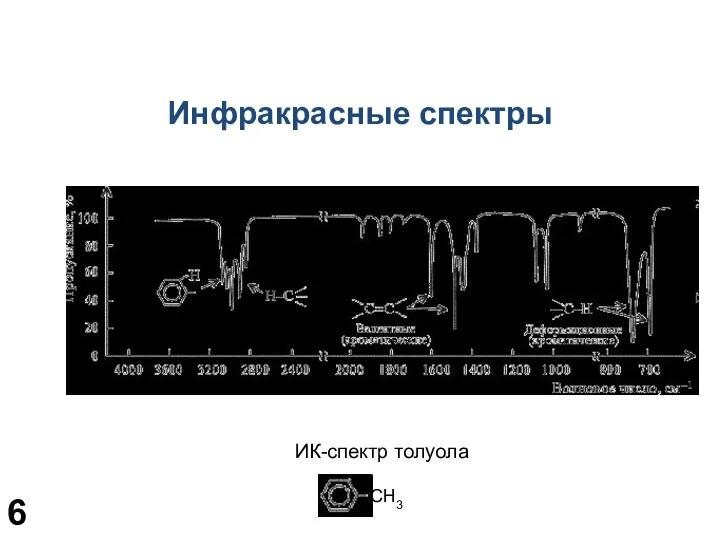

- 6. ИК-спектр толуола СН3 Инфракрасные спектры

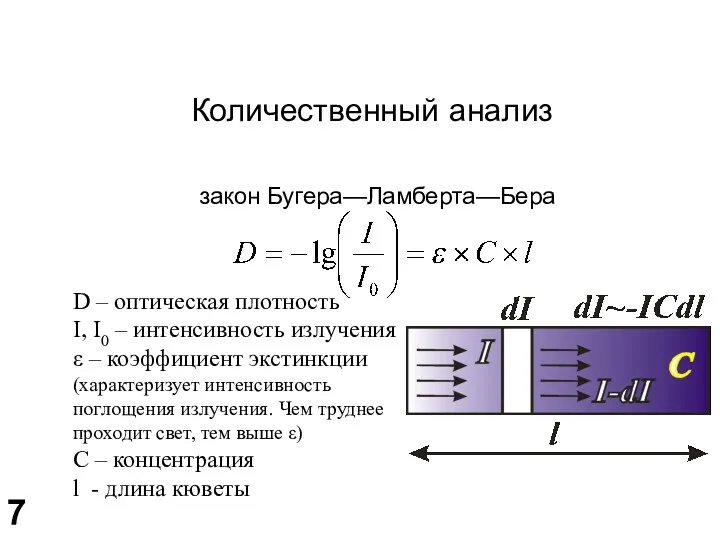

- 7. Количественный анализ закон Бугера—Ламберта—Бера D – оптическая плотность I, I0 – интенсивность излучения ε – коэффициент

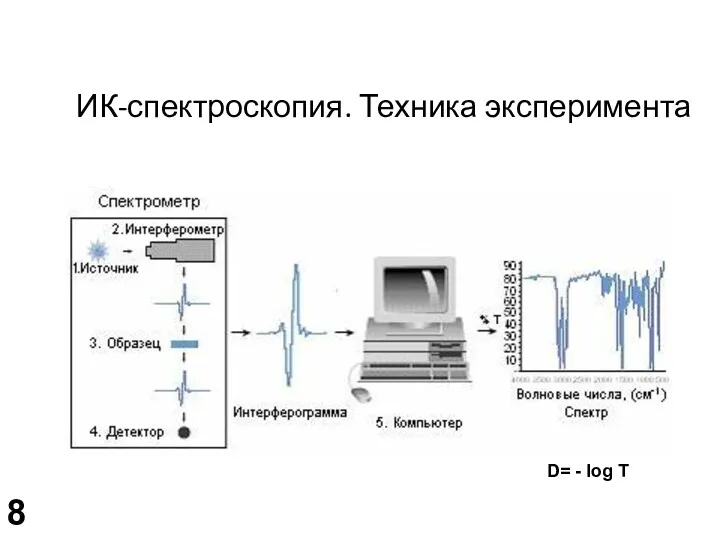

- 8. ИК-спектроскопия. Техника эксперимента D= - log T

- 9. ИК-спектроскопия. Аксессуары Держатель таблеток Пресс для изготовления таблеток Пресс-форма

- 10. Приставка многократного нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО) Кювета газовая Кювета жидкостная разборная ИК-спектроскопия. Аксессуары

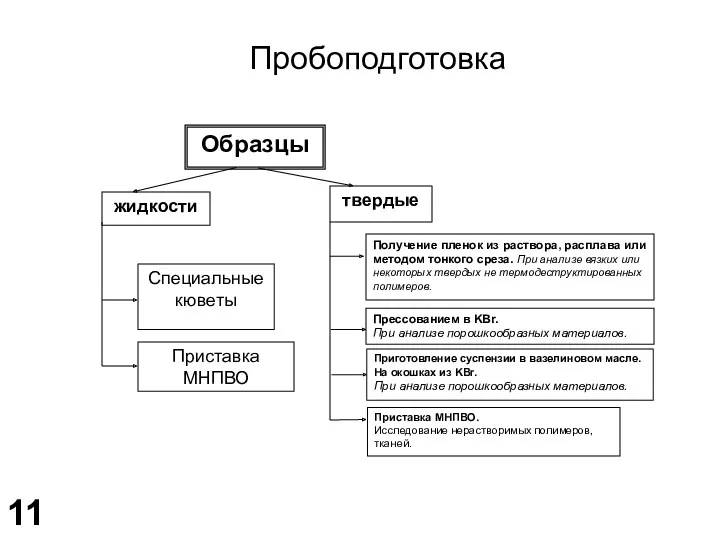

- 11. Пробоподготовка

- 12. Метод ИК-спектроскопии позволяет: 1) устанавливать природу (функциональный состав) изъятых с места пожара веществ и материалов: -

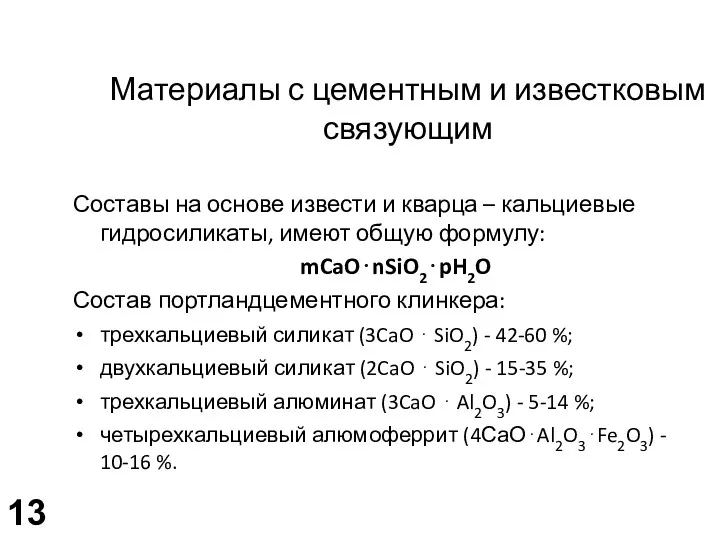

- 13. Материалы с цементным и известковым связующим Составы на основе извести и кварца – кальциевые гидросиликаты, имеют

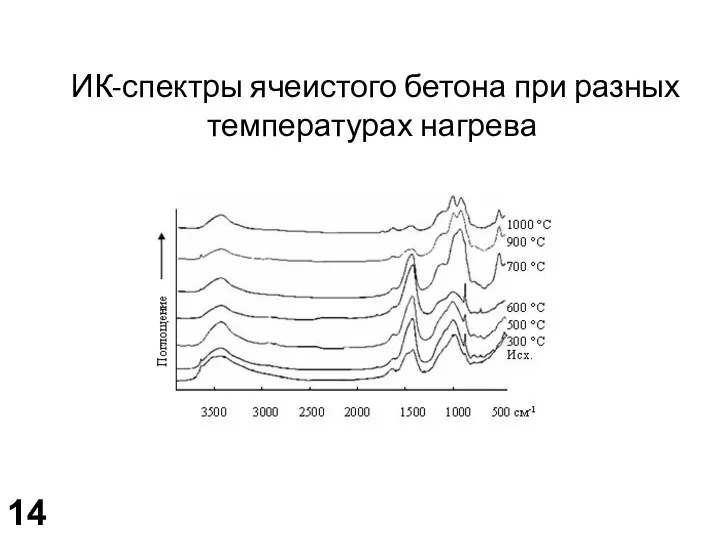

- 14. ИК-спектры ячеистого бетона при разных температурах нагрева

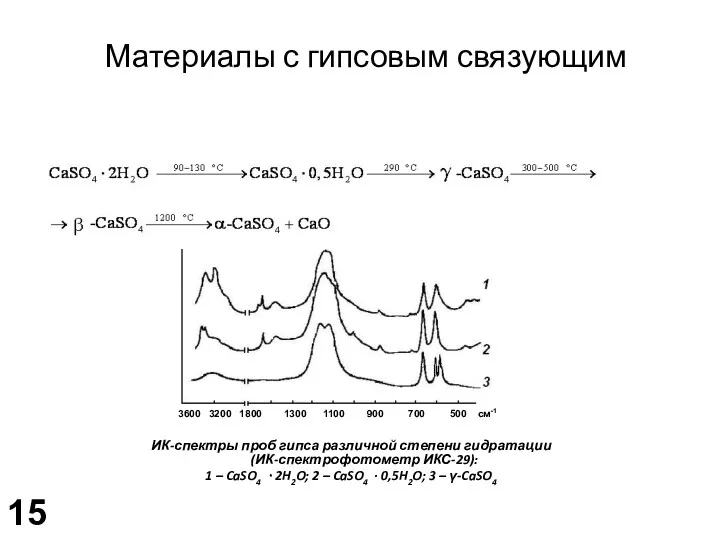

- 15. Материалы с гипсовым связующим ИК-спектры проб гипса различной степени гидратации (ИК-спектрофотометр ИКС-29): 1 – CaSO4 ٠2H2O;

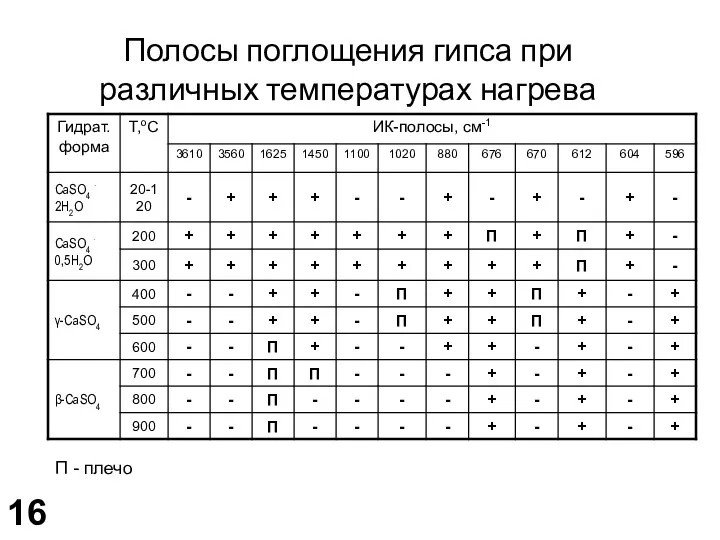

- 16. Полосы поглощения гипса при различных температурах нагрева П - плечо

- 17. Расчет критерия S S = Dx/Dy , где D – оптическая плотность полосы поглощения x или

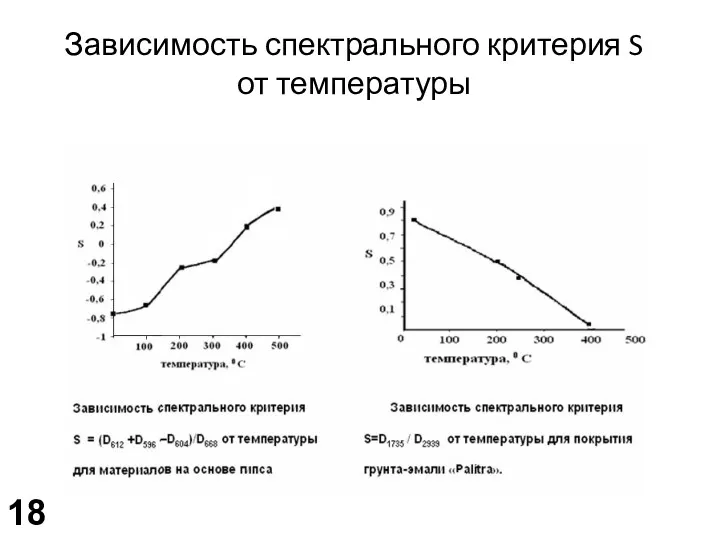

- 18. Зависимость спектрального критерия S от температуры

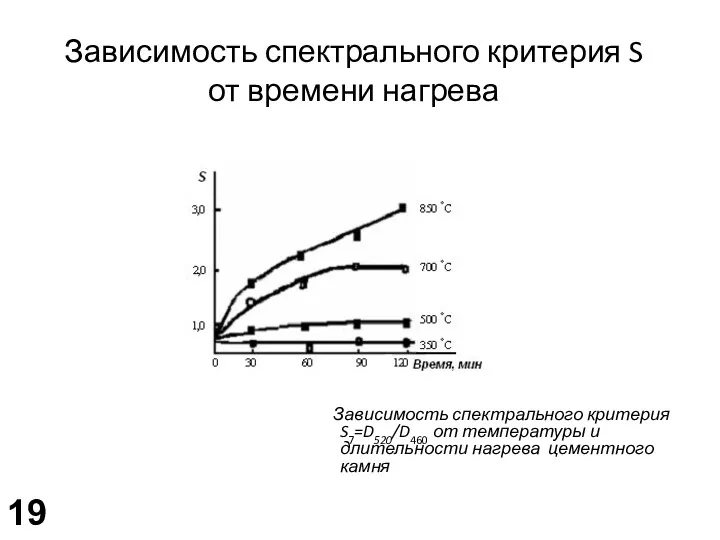

- 19. Зависимость спектрального критерия S от времени нагрева Зависимость спектрального критерия S7=D520/D460 от температуры и длительности нагрева

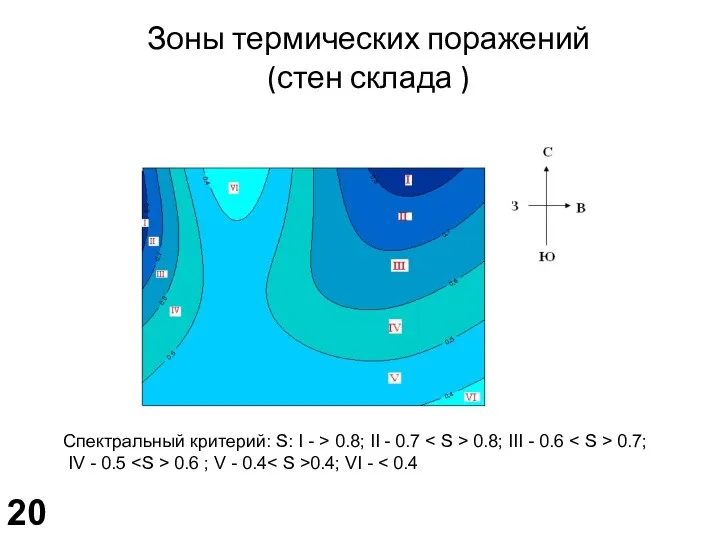

- 20. Спектральный критерий: S: I - > 0.8; II - 0.7 0.8; III - 0.6 0.7; IV

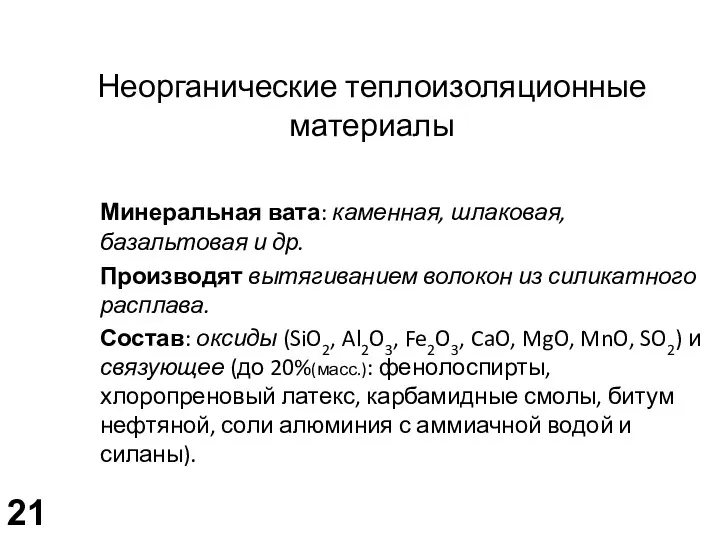

- 21. Неорганические теплоизоляционные материалы Минеральная вата: каменная, шлаковая, базальтовая и др. Производят вытягиванием волокон из силикатного расплава.

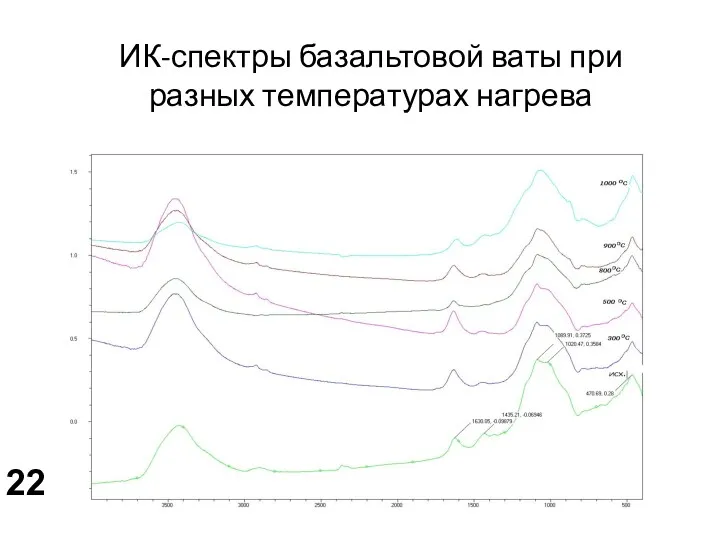

- 22. ИК-спектры базальтовой ваты при разных температурах нагрева

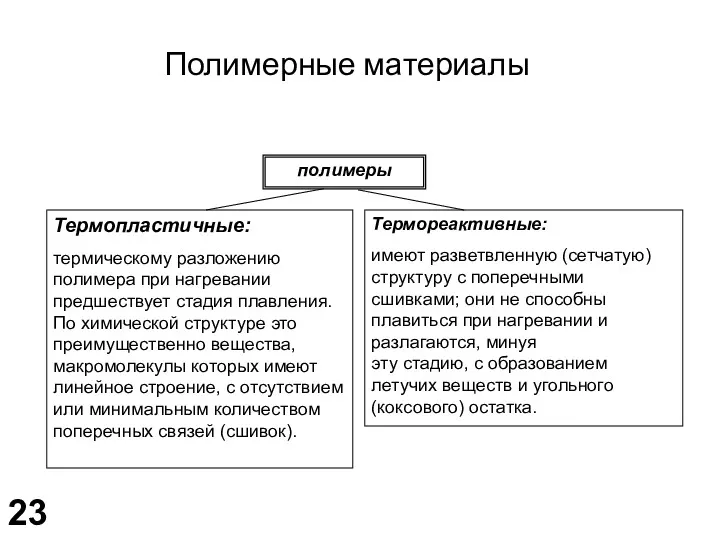

- 23. Полимерные материалы полимеры Термопластичные: термическому разложению полимера при нагревании предшествует стадия плавления. По химической структуре это

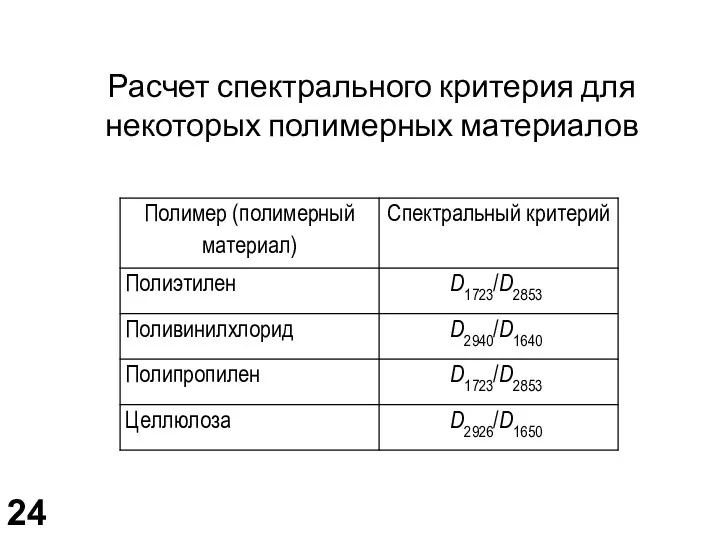

- 24. Расчет спектрального критерия для некоторых полимерных материалов

- 25. Структурные формулы и свойства полимеров

- 26. Структурные формулы и свойства полимеров

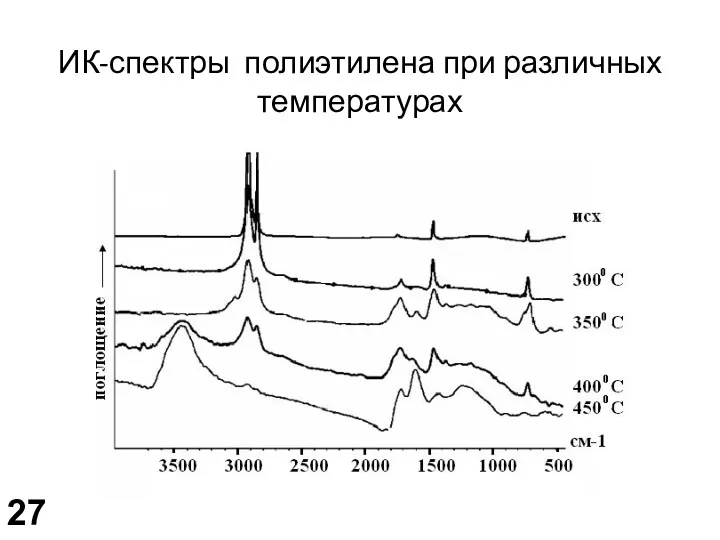

- 27. ИК-спектры полиэтилена при различных температурах

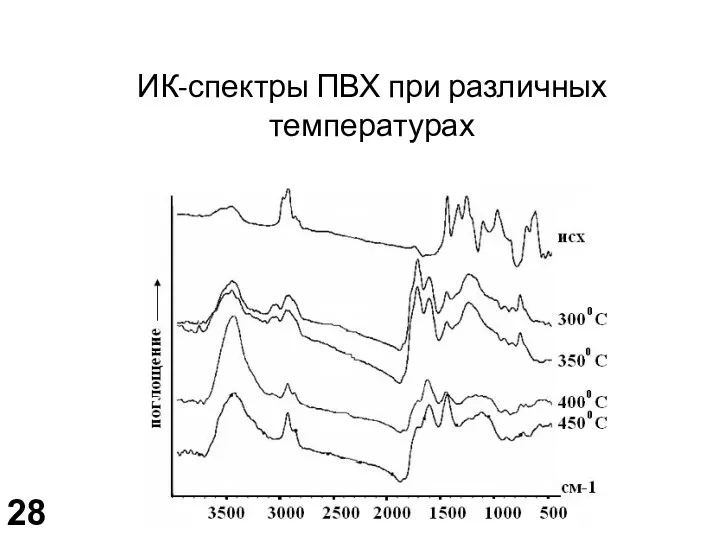

- 28. ИК-спектры ПВХ при различных температурах

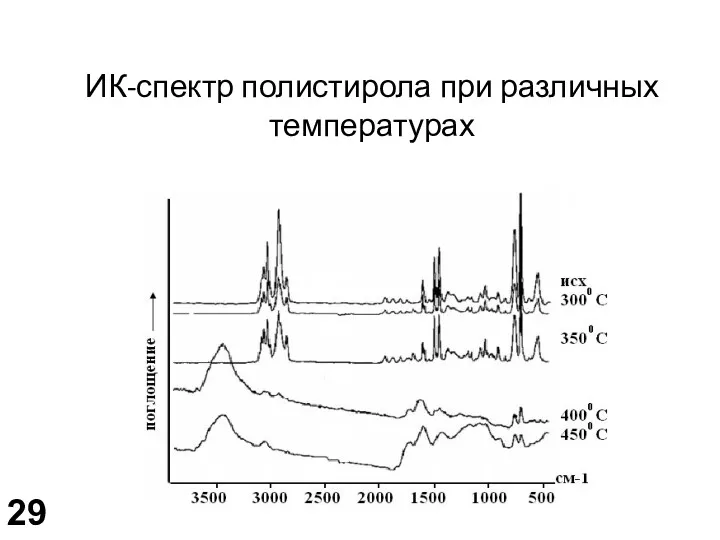

- 29. ИК-спектр полистирола при различных температурах

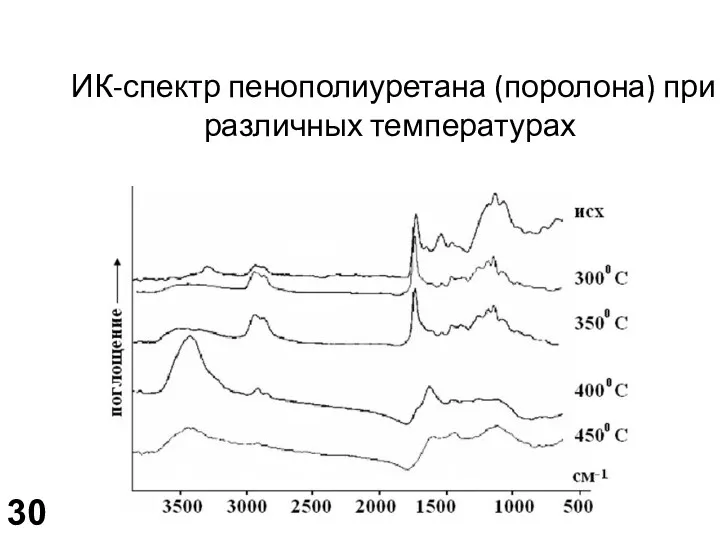

- 30. ИК-спектр пенополиуретана (поролона) при различных температурах

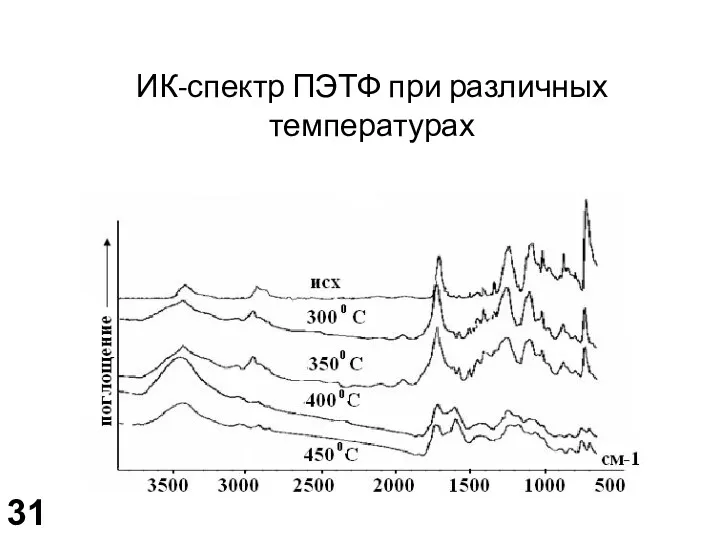

- 31. ИК-спектр ПЭТФ при различных температурах

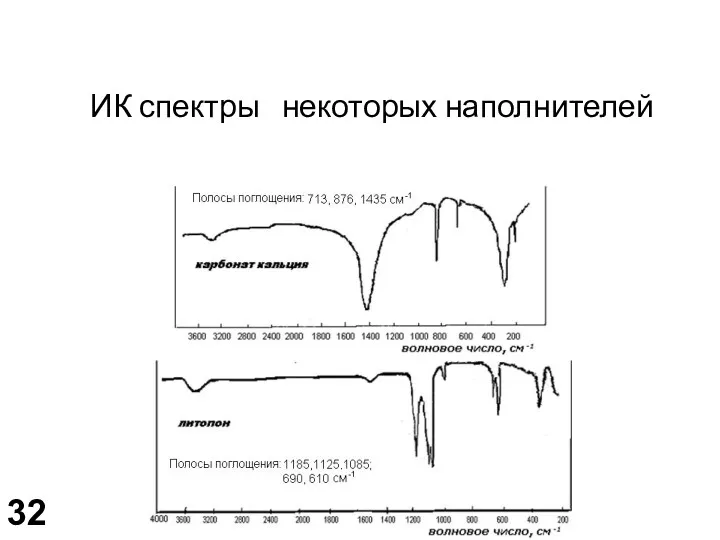

- 32. ИК спектры некоторых наполнителей

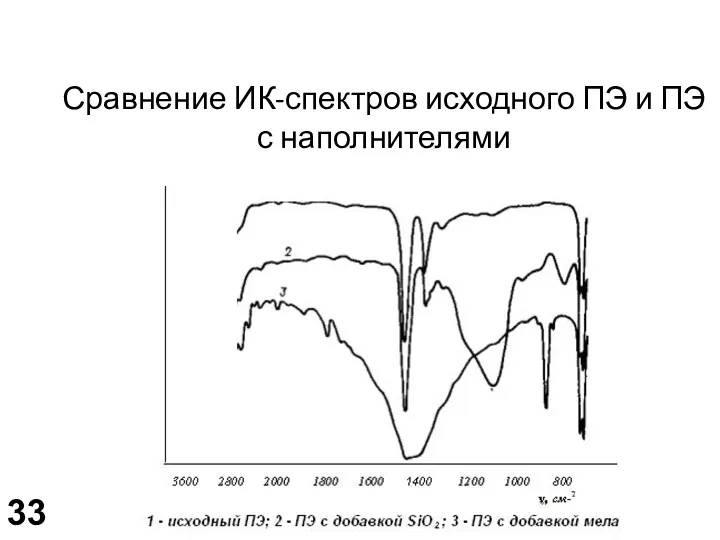

- 33. Сравнение ИК-спектров исходного ПЭ и ПЭ с наполнителями

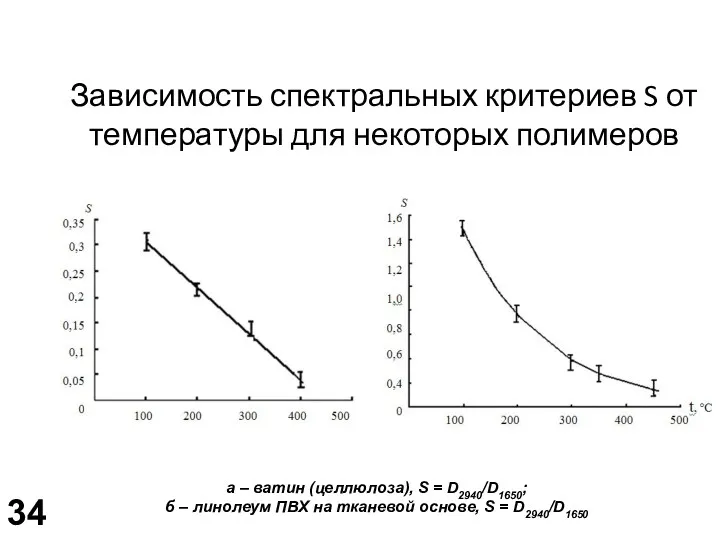

- 34. Зависимость спектральных критериев S от температуры для некоторых полимеров а – ватин (целлюлоза), S = D2940/D1650;

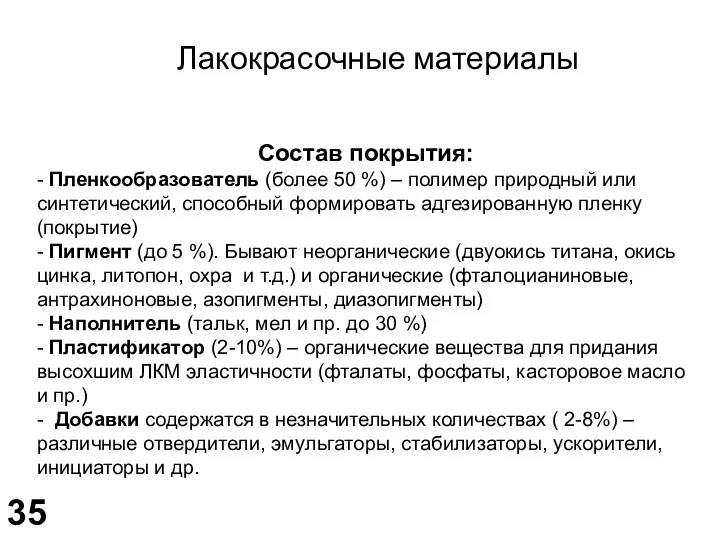

- 35. Лакокрасочные материалы Состав покрытия: - Пленкообразователь (более 50 %) – полимер природный или синтетический, способный формировать

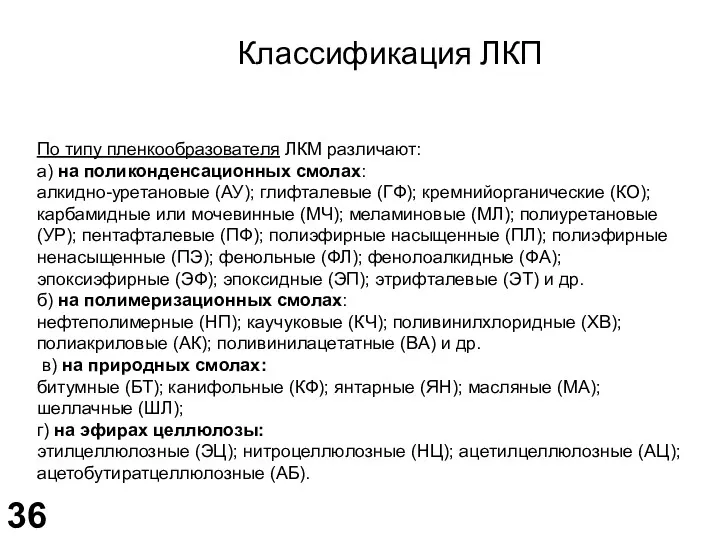

- 36. Классификация ЛКП По типу пленкообразователя ЛКМ различают: а) на поликонденсационных смолах: алкидно-уретановые (АУ); глифталевые (ГФ); кремнийорганические

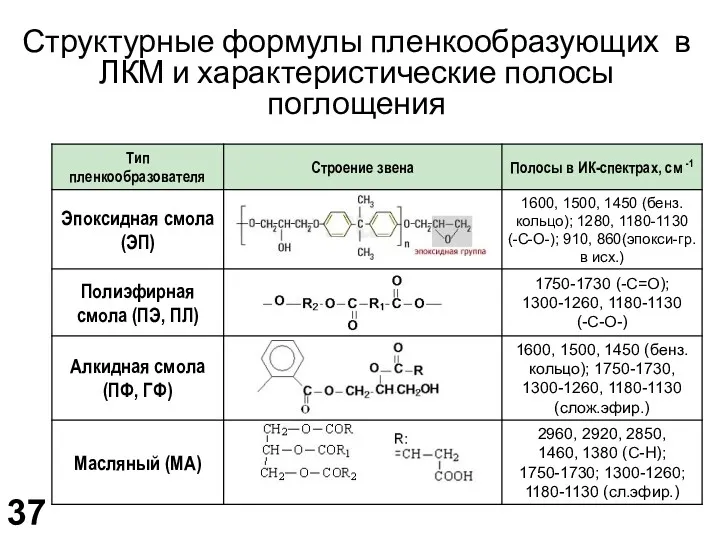

- 37. Структурные формулы пленкообразующих в ЛКМ и характеристические полосы поглощения

- 39. Скачать презентацию

Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателя, системы охлаждения и смазки

Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателя, системы охлаждения и смазки Ремонт автомобилей. Техническое нормирование ремонтных (ручных) работ. (Тема 5.3)

Ремонт автомобилей. Техническое нормирование ремонтных (ручных) работ. (Тема 5.3) ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕСТ ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕСТ ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ Электромагнитные колебания

Электромагнитные колебания Линза. Оптическая сила линзы

Линза. Оптическая сила линзы Детали машин и основы конструирования. Основы проектирования, критерии работоспособности и расчета деталей машин. (Лекция 1)

Детали машин и основы конструирования. Основы проектирования, критерии работоспособности и расчета деталей машин. (Лекция 1) Давление. Решение задач

Давление. Решение задач Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар Объект. Лекция № 3

Объект. Лекция № 3 Организация технического обслуживания и ремонта автобуса МАЗ-2060

Организация технического обслуживания и ремонта автобуса МАЗ-2060 Волны в упругих средах. (Лекция 2)

Волны в упругих средах. (Лекция 2) Электрические цепи постоянного тока (продолжение)

Электрические цепи постоянного тока (продолжение) Хроматография. Основы метода и ключевые параметры

Хроматография. Основы метода и ключевые параметры Влияние электромагнитных полей на человека,животных и растения

Влияние электромагнитных полей на человека,животных и растения Электрические явления, 9 класс

Электрические явления, 9 класс Характеристики излучения лазеров

Характеристики излучения лазеров Ковшові елеватори

Ковшові елеватори Термоэлектрические термометры

Термоэлектрические термометры Полный привод Audi quattro

Полный привод Audi quattro Лампы накаливания

Лампы накаливания 7 класс. Дидактические игры №2 по физике Кто хочет стать миллионером?

7 класс. Дидактические игры №2 по физике Кто хочет стать миллионером? Курение с точки зрения физики

Курение с точки зрения физики Силы в природе

Силы в природе Магнитное поле

Магнитное поле Зубообрабатывающие станки. (Тема 8)

Зубообрабатывающие станки. (Тема 8) Повторительно-обобщающий урок по теме Движение и взаимодействие тел (7 класс)

Повторительно-обобщающий урок по теме Движение и взаимодействие тел (7 класс) Электр ток көздері. Ом заңы

Электр ток көздері. Ом заңы Рулевое управление тракторов

Рулевое управление тракторов