Содержание

- 2. Строение периодонта у детей. Периодонт - сложное анатомическое образование соединительно-тканного происхождения, которое располагается между компактной пластинкой

- 3. Клеточные элементы периодонта. Клеточные элементы периодонта (фибробласты, плазмоциты, листиоциты, малодифференцированные клетки, элементы системы мононуклеарных макрофагов,эозинофилы,моноциты,лимфоциты.). Располагаются

- 4. Основное вещество. Основное вещество составляют кислые гликозаминогликаны (хондроитинсернистая, гиалуроновая кислоты, гепарин) и нейтральные гликозаминогликаны. Важное значение

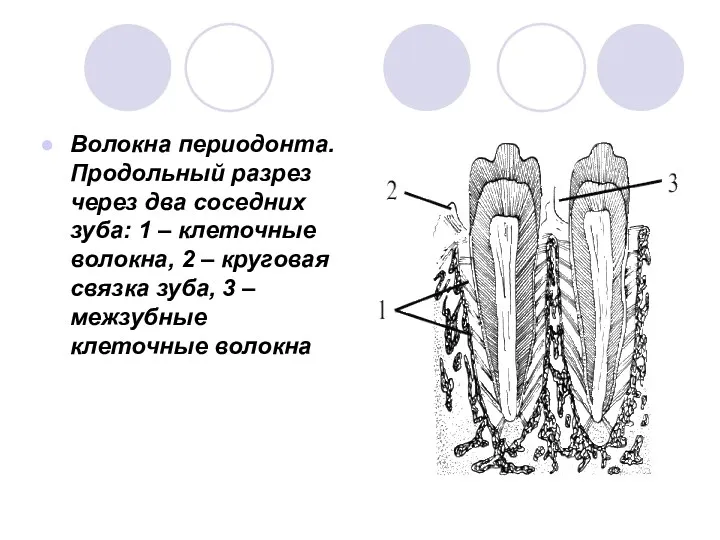

- 5. Волокна периодонта. Коллагеновые волокна состоят из пучков коллагеновых фибрилл и образуют следующие группы волокон: транссептальные волокна-

- 6. Волокна периодонта. Продольный разрез через два соседних зуба: 1 – клеточные волокна, 2 – круговая связка

- 7. Кровоснабжение,лимфоотток и иннервация периодонта. Кровоснабжение периодонта осуществляется по верхней и нижней альвеолярным артериям. Наибольшая часть артериальной

- 8. Функции периодонта: Опорная- удержание зуба в альвеоле, распределение жевательной нагрузки. Участие в прорезывании и смене зубов.

- 9. Развитие периодонта у детей. В развитии периодонта у детей выделяют 7 основных периодов. В период временного

- 10. В не сформированном зубе периодонт располагается от шейки зуба до сформировавшейся части корня, где сливается с

- 11. Анатомо-физиологические особенности периодонта временных и постоянных зубов в стадии формирования корней ,а так же периодонта временных

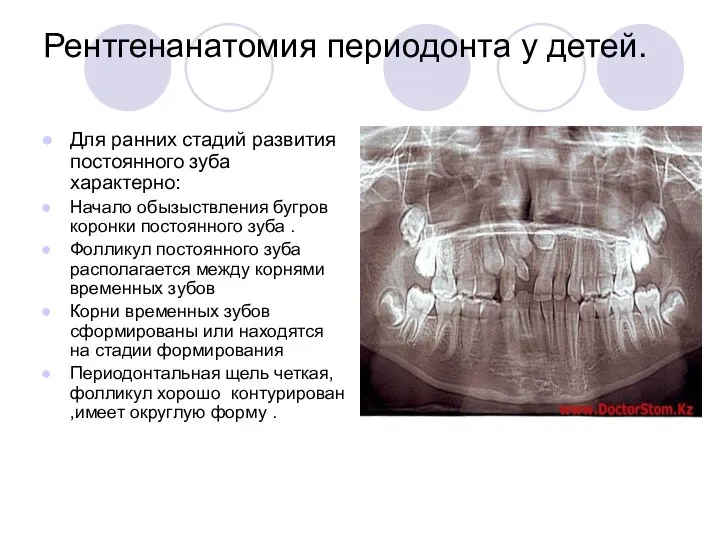

- 12. Рентгенанатомия периодонта у детей. Для ранних стадий развития постоянного зуба характерно: Начало обызыствления бугров коронки постоянного

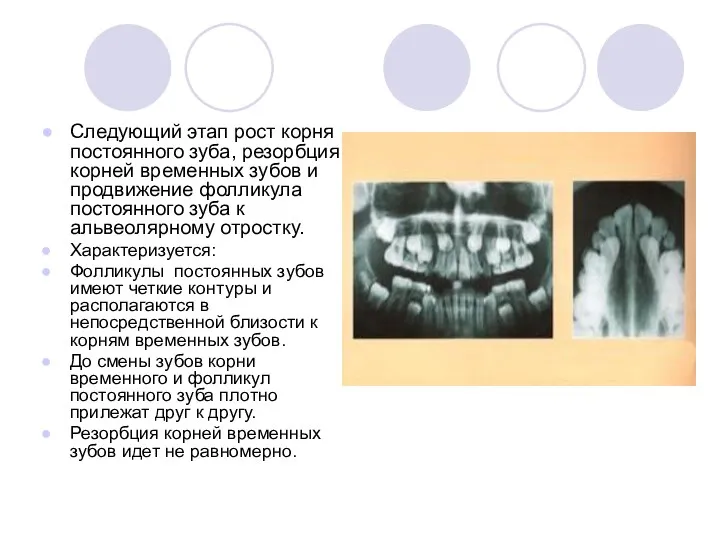

- 13. Следующий этап рост корня постоянного зуба, резорбция корней временных зубов и продвижение фолликула постоянного зуба к

- 15. Физиологическая резорбция: По данным Виноградовой Т.Ф. распределяется на 3 типа: 1)Равномерная резорбция всех корней начинаясь от

- 16. Физиологическая резорбция наблюдается : У корней интактных зубов В депульпированных зубах В кариозных(леченных/не леченных) зубах с

- 17. Патологическая резорбция. Характеризуется: 1)Определением очага деструкции костной ткани в области бифуркации корней временного зуба или коронки

- 18. Причины патологической резорбции. Хроническое воспаление у корня временного зуба. Идиопатические заболевания Новообразования (доброкачественные и злокачественные)

- 20. Скачать презентацию

САП (malleus)

САП (malleus) Лихоманка у дітей

Лихоманка у дітей Особенности обследования больных с заболеваниями органов кроветворения. Анемии

Особенности обследования больных с заболеваниями органов кроветворения. Анемии Воспалительные заболевания нижних отделов мочеполовой системы девочек, подростков

Воспалительные заболевания нижних отделов мочеполовой системы девочек, подростков Периферическая сосудистая система

Периферическая сосудистая система Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету

Лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету Главный комплекс гистосовместимости. Генетическая карта. Молекулы главного комплекса гистосовместимости

Главный комплекс гистосовместимости. Генетическая карта. Молекулы главного комплекса гистосовместимости Пломбылық материалдар

Пломбылық материалдар Лечебная физкультура при инфаркте миокарда

Лечебная физкультура при инфаркте миокарда Фармакотерапія в офтальмології

Фармакотерапія в офтальмології Қалқанша безі гормондарының. Препараттары және антитиреоидты дәрілер

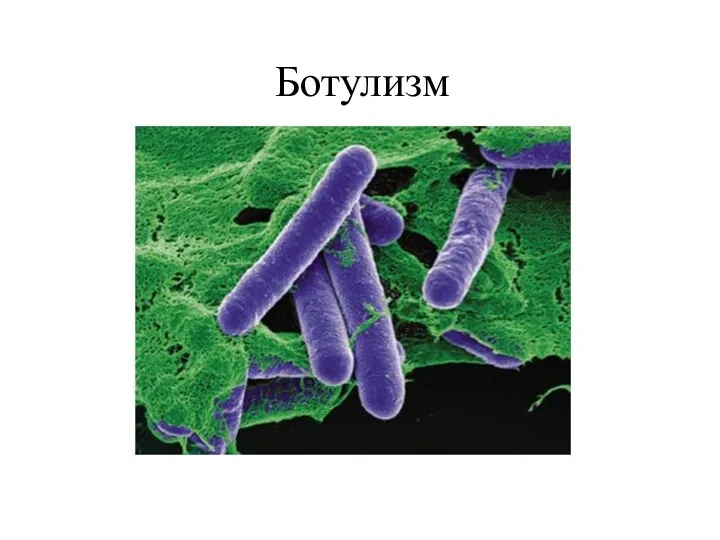

Қалқанша безі гормондарының. Препараттары және антитиреоидты дәрілер Ботулизм. Формы ботулизма

Ботулизм. Формы ботулизма Миопия. Методы лечения, техника проведения

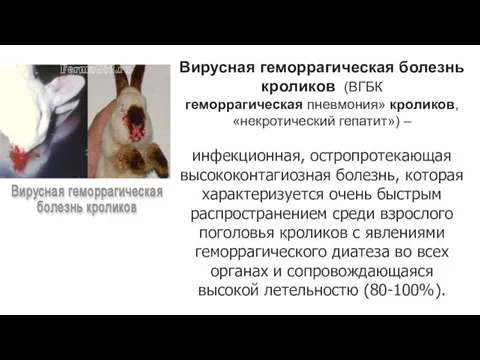

Миопия. Методы лечения, техника проведения Вирусная геморрагическая болезнь кроликов

Вирусная геморрагическая болезнь кроликов Профилактика сердечно–сосудистых заболеваний

Профилактика сердечно–сосудистых заболеваний Безопасность и биоэтика в биотехнологии. Основы науки о стволовых клетках. (Лекция 8)

Безопасность и биоэтика в биотехнологии. Основы науки о стволовых клетках. (Лекция 8) Лимфогранулематоз у детей

Лимфогранулематоз у детей Биологиялық мембраналардың қызметтері

Биологиялық мембраналардың қызметтері Асқорыту органдарының қатерсіз және қатерлі ісіктері

Асқорыту органдарының қатерсіз және қатерлі ісіктері Наркотические анальгетики

Наркотические анальгетики Хвороби цивілізації

Хвороби цивілізації Воспалительные заболевания увеального тракта

Воспалительные заболевания увеального тракта Геморрагиялық шок

Геморрагиялық шок Строение и функции мочевыделительной системы

Строение и функции мочевыделительной системы Проблема боли и обезболивания

Проблема боли и обезболивания Современные представления о канцерогенезе

Современные представления о канцерогенезе Чувствительность. Виды чувствительности

Чувствительность. Виды чувствительности Бас миының созылмалы ишемиясы

Бас миының созылмалы ишемиясы