Содержание

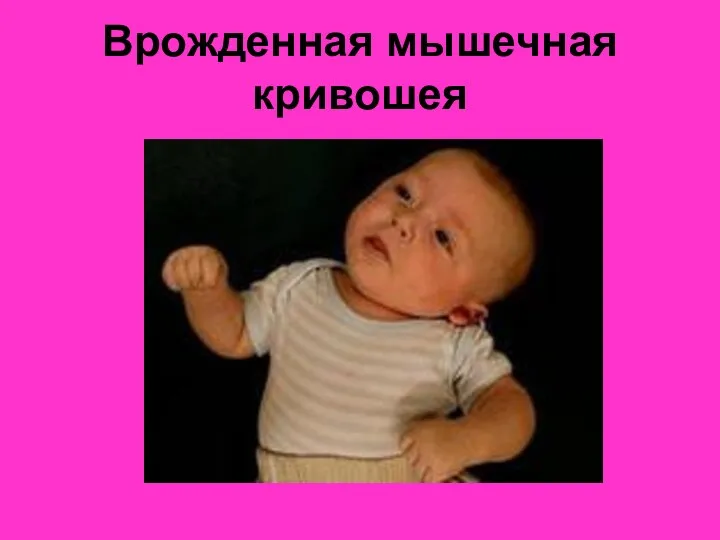

- 2. Врожденная мышечная кривошея

- 3. Кривошея – неправильное фиксированное положение головы с поворотом и наклоном ее вбок. Бывает врожденная и приобретенная.

- 4. Врожденная мышечная кривошея – неправильное положение головы, обусловленное несоответствием длины одной из грудинно-ключично-сосцевидных мышц. 12% от

- 5. Клиника: Утолщение в с/3 и н/3 кивательной мышцы (плотное и безболезненное); Уменьшение объема движений в шее;

- 6. Наклон головы вперед и в сторону измененной мышцы, поворот лица в противоположную сторону;

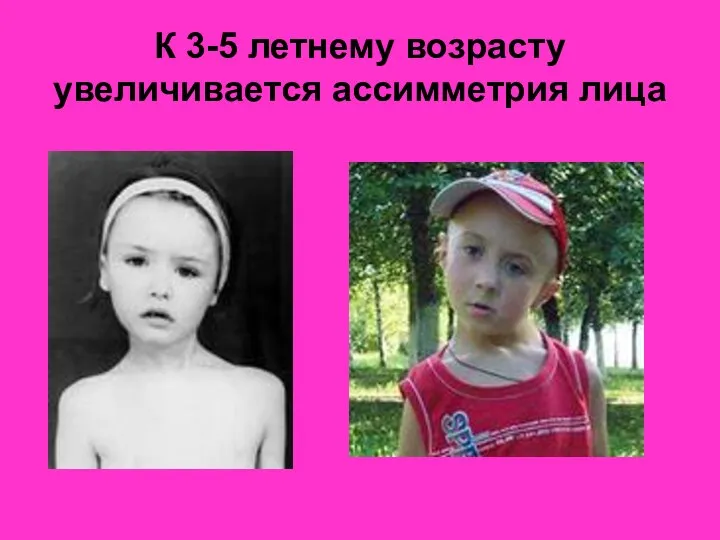

- 7. К 3-5 летнему возрасту увеличивается ассимметрия лица

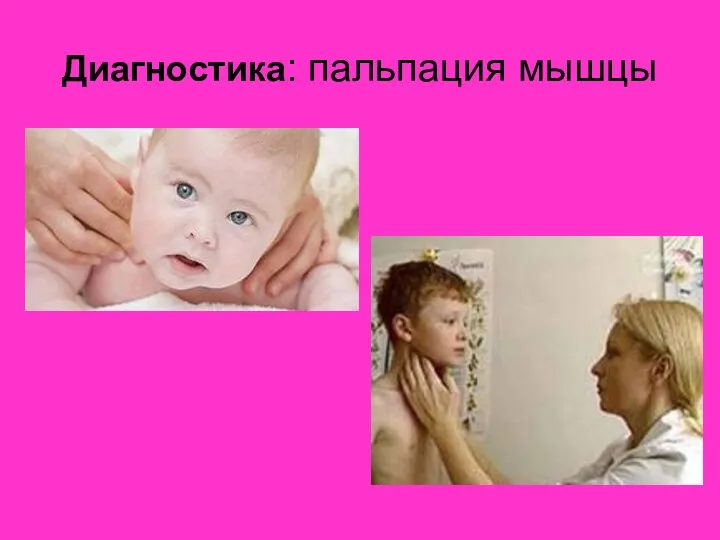

- 8. Диагностика: пальпация мышцы

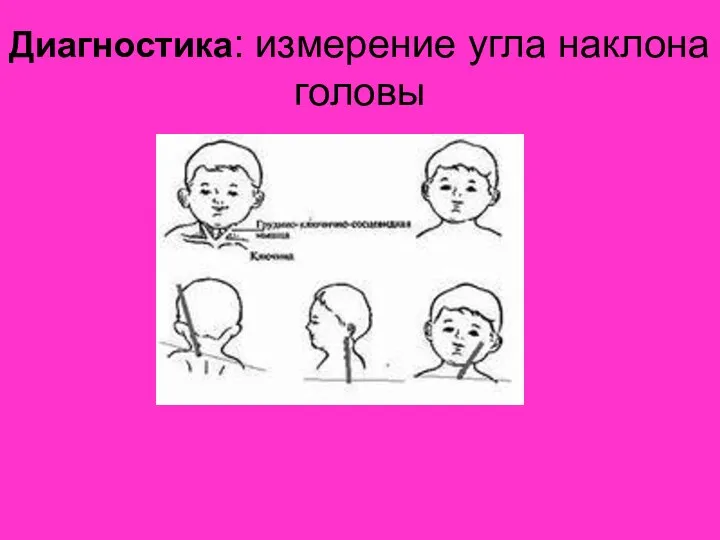

- 9. Диагностика: измерение угла наклона головы

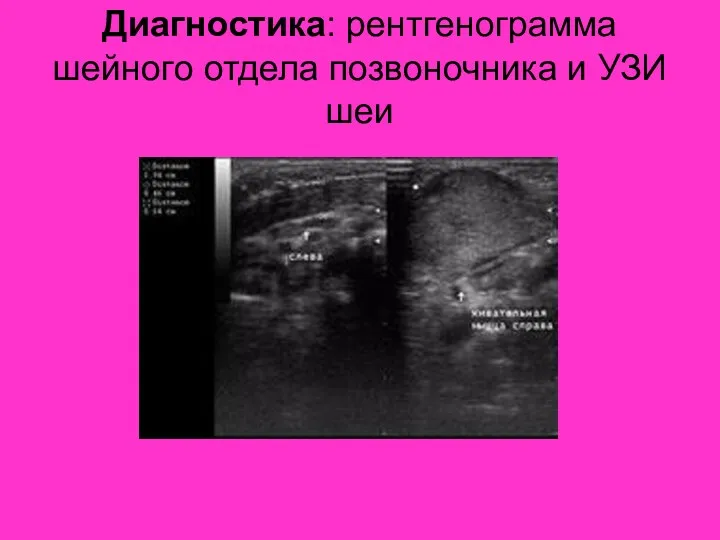

- 10. Диагностика: рентгенограмма шейного отдела позвоночника и УЗИ шеи

- 11. Лечение (начинается с двухнедельного возраста): Гимнастика, массаж

- 12. Лечение: Корригирующие повязки, специальные укладки, воротник Шанца

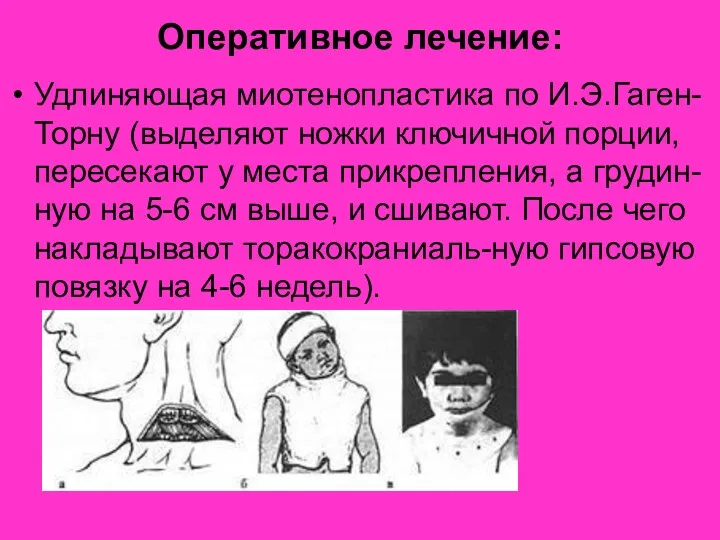

- 13. Оперативное лечение: Удлиняющая миотенопластика по И.Э.Гаген-Торну (выделяют ножки ключичной порции, пересекают у места прикрепления, а грудин-ную

- 14. Оперативное лечение:

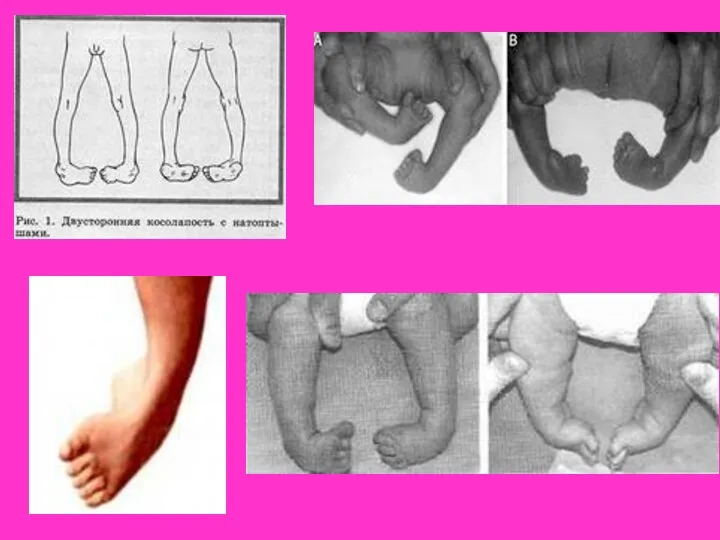

- 15. Врожденная косолапость

- 16. Врожденная косолапость – сложная деформация стопы, основными элементами которой являются: Эквинус (сгибательная контрактура); Варус (поворот стопы

- 17. Статистика: 35,8% от врожденных пороков (самый частый); Чаще у мальчиков; Двухсторонняя превалирует над односторонней; 10% сочетается

- 18. Классификация: Типичная форма (80%) – в основе дефект связок, сухожилий и мышц: - легкие формы (варусные

- 19. Клиника: Стопа супинирована, приведена и согнута в голеностопном суставе; Укорочение подошвенного апоневроза; Опора на наружный край,

- 21. Рентгенологическая диагностика:

- 22. Консервативное лечение: Корригирующая гимнастика, массаж;

- 23. Консервативное лечение: Бинтование по Финку-Эттингену;

- 24. Консервативное лечение: Ортопедические изделия;

- 25. Консервативное лечение: С 2-х месячного возраста – ручная коррекция с этапными гипсовыми повязками

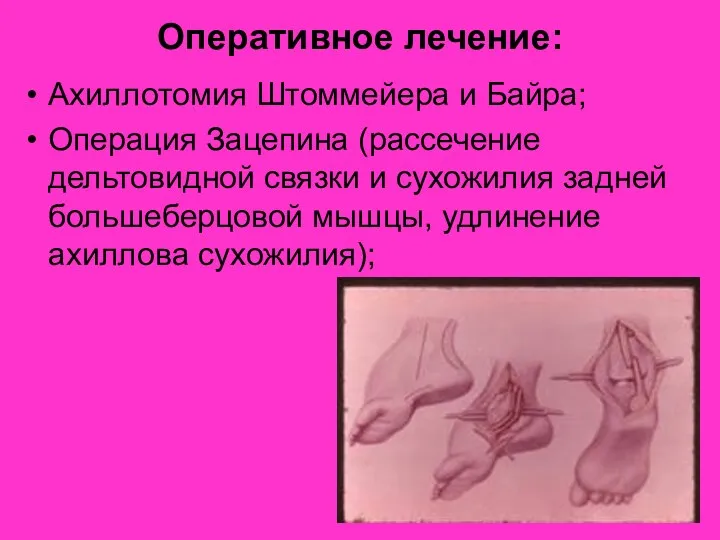

- 26. Оперативное лечение: Ахиллотомия Штоммейера и Байра; Операция Зацепина (рассечение дельтовидной связки и сухожилия задней большеберцовой мышцы,

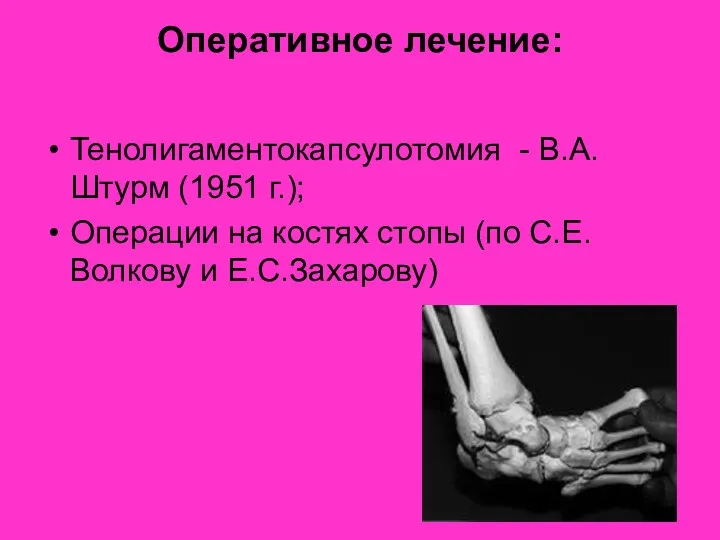

- 27. Оперативное лечение: Тенолигаментокапсулотомия - В.А.Штурм (1951 г.); Операции на костях стопы (по С.Е.Волкову и Е.С.Захарову)

- 28. Комбинированное лечение: Е.В.Ковалев и С.А.Горлов – дистракционного-хирургический метод.

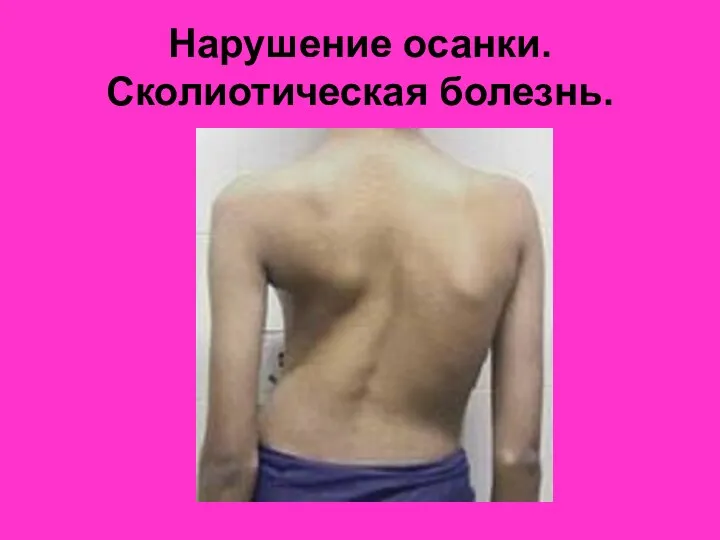

- 29. Нарушение осанки. Сколиотическая болезнь.

- 30. Этиология: Врожденные сколиозы-грубые аномалии развития позвоночника, дефекты развития тел, сочетание с др. аномалиями (косолапость, синдактилия и

- 31. Патогенез: Структуральный сколиоз (характерна типичная деформация с явлениями торсии позвонков); Функциональный (или статический) сколиоз, который возникает

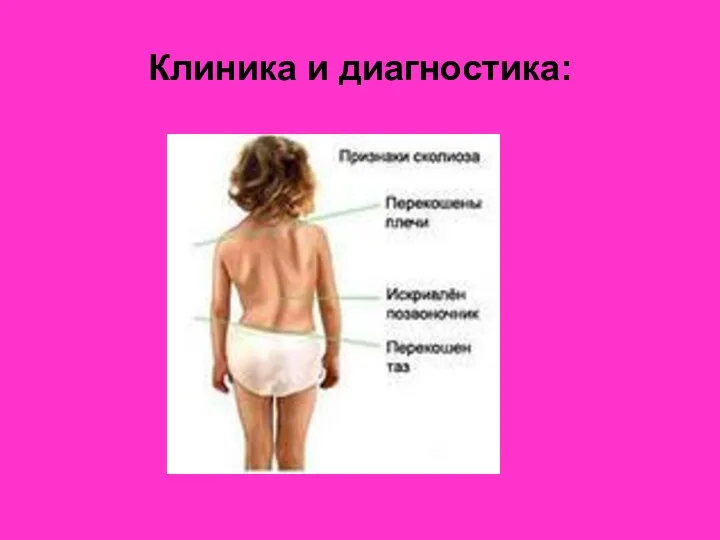

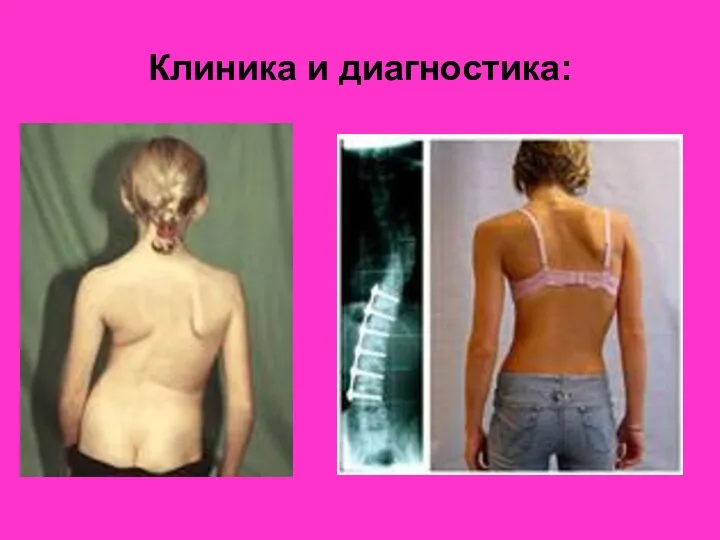

- 32. Клиника и диагностика: В ранних стадиях – ассимметрия надплечий, углов лопаток, треугольников талии, отклонение остистых отростков;

- 33. Клиника и диагностика:

- 34. Клиника и диагностика:

- 36. Клиника и диагностика:

- 37. Клиника и диагностика:

- 38. Клиника и диагностика:

- 39. Характер деформации: С-образный сколиоз (одна дуга деформации);

- 40. Характер деформации: S-образный (две дуги искривления)

- 41. Характер деформации: Тотальный сколиоз; Поясничный; Грудной; Грудо-поясничный; Верхнегрудной; Шейный сколиоз.

- 42. Рентген-диагностика: Метод Кобба: величина сколиотической дуги- это угол пересечения перпендику-ляров горизонтальных осей нейтральных позвонков.

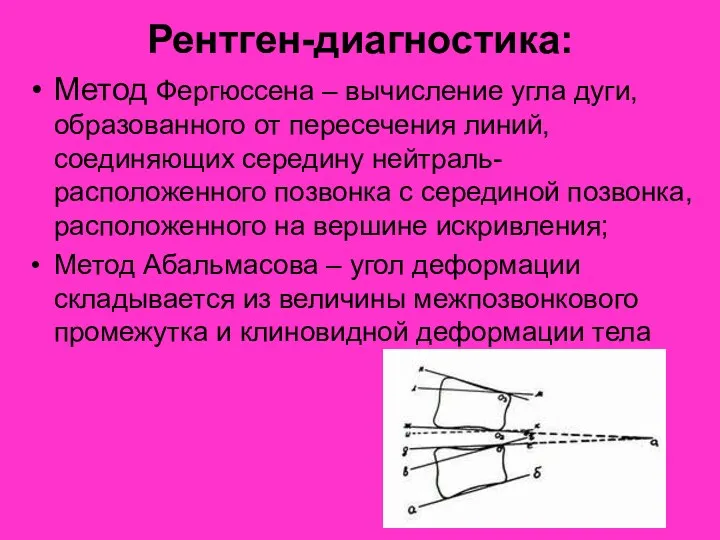

- 43. Рентген-диагностика: Метод Фергюссена – вычисление угла дуги, образованного от пересечения линий, соединяющих середину нейтраль-расположенного позвонка с

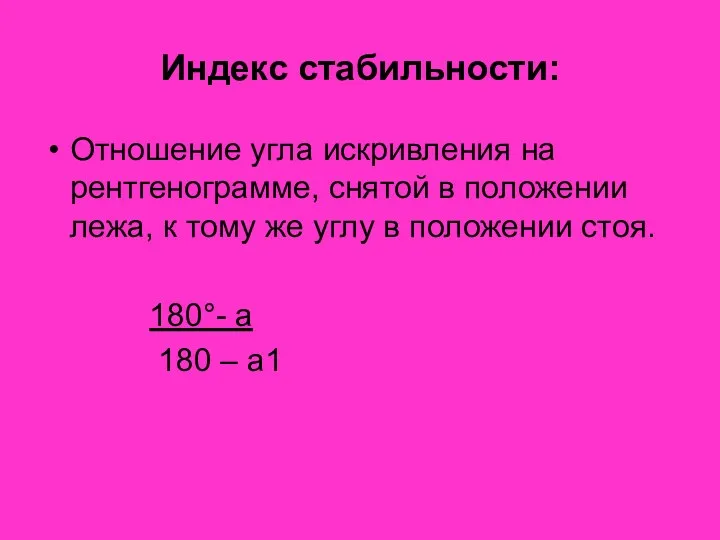

- 44. Индекс стабильности: Отношение угла искривления на рентгенограмме, снятой в положении лежа, к тому же углу в

- 45. Клиническая классификация (В.Д.Чаклин): 1 степень: угол искривления 5-10 градусов; 2 степень – до 25-30 градусов, имеется

- 46. Консервативное лечение: Общеукрепляющее (питание, витамины); ЛФК

- 47. Консервативное лечение: Массаж Физиолечение (электростимуляция мышц)

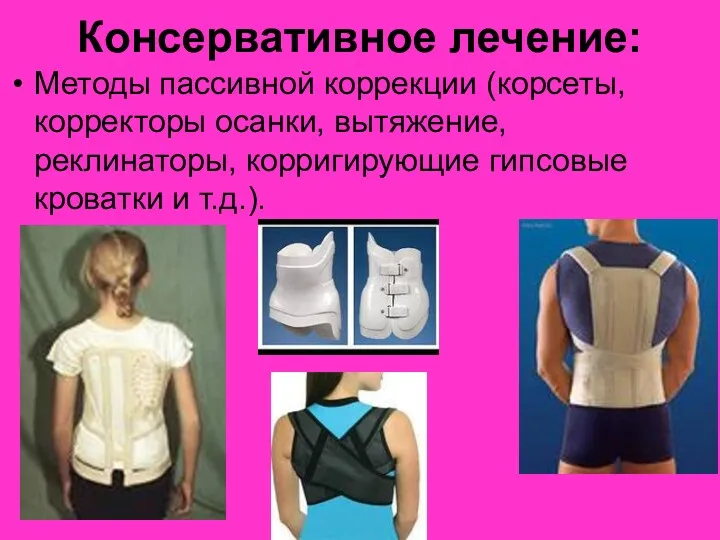

- 48. Консервативное лечение: Методы пассивной коррекции (корсеты, корректоры осанки, вытяжение, реклинаторы, корригирующие гипсовые кроватки и т.д.).

- 49. Оперативное лечение: Передний спондилодез по Я.Л.Цивьяну; Стабилизирующие операции (задний спондиллодез, Дистрактор Харрингтона и др.)

- 50. Оперативное лечение:

- 52. Остеохондропатии

- 53. Терминология: Болезнь Легг-Кальве-Пертеса (остеоходропатия головки бедренной кости); Болезнь Осгуд-Шлаттера (бугристости большеберцовой кости); Болезнь Келлера 1( ладьевидной

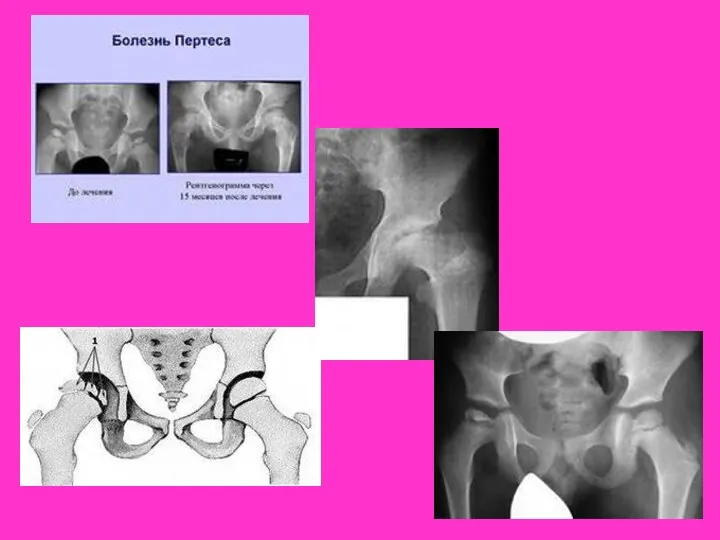

- 54. Остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь Легг-Кальве-Пертеса): Заболевают преимущественно дети 5-12 лет; Может на 1-ом году после

- 55. Схема развития остеохондропатии: а – подхрящевой остеонекроз с сохранением формы головки; б – импрессионный перелом с

- 56. Клиника и диагностика: Ограничение отведения бедра; Хромота; Укорочение бедра; Боли с иррадиацией в коленный сустав; Большой

- 57. Рентген-диагностика (4 стадии): 1 – стадия остеопороза; 2 – стадия «ложного склероза»; 3 – фрагментации; 4

- 59. Лечение: Общеукрепляющее; Разгрузка больной конечности (манжеточное вытяжение, в дальнейшем ходьба на костылях);

- 60. Лечение: Массаж, ЛФК, водные процедуры, подводное вытяжение; Физиолечение.

- 61. Оперативное лечение: Операции, направленные на улучшение кровоснабжения головки бедренной кости и стимуляцию репаративных процессов (2-4 стадии):

- 62. Оперативное лечение: Декомпрессирующие ТБС операции (миотенотомии); Комбинированные операции; Реконструктивные операции (моделирование головки); Эндопротезирование

- 63. Дифференциальный диагноз: Транзиторный синовит; Туберкулез ТБС; Варусная деформация шейки бедренной кости.

- 64. Болезнь Осгуда-Шлаттера— остеохондропатия бугристости большеберцовой кости. Причина: прямые травмы и повторная микротравматизация области бугристости большеберцовой кости,

- 65. сопровождается отрывом мелких: ядрышек окостенения бугристости большеберцовой кости (рис. 1) или их частичек, разрывами части волоконец

- 67. Клиника и диагностика: В области бугристости большеберцовой кости исподволь появляется бледная болезненная при давлении плотноэластическая припухлость,

- 68. Клиника и диагностика: Течение хроническое, иногда волнообразное, с периодическими обострениями. Обычно болезнь длится не долее 10—20

- 70. Рентгендиагностика: Болезнь Шлаттера. Травматическое смещение части ядер окостенения бугристостей большеберцовых костей, более выраженное слева.

- 71. Рентгендиагностика: Экзостоз и костный фрагмент после давно перенесенной болезни Шлаттера.

- 73. Скачать презентацию

Мочекаменная болезнь. Гидронефроз

Мочекаменная болезнь. Гидронефроз Препараты выпускаемые фирмой ООО Альтфарм. Нестероидные противовоспалительные средства

Препараты выпускаемые фирмой ООО Альтфарм. Нестероидные противовоспалительные средства Патофизиология высокогорной гипоксии

Патофизиология высокогорной гипоксии Воспалительные заболевания женских половых органов

Воспалительные заболевания женских половых органов Фотоконкурс Если хочешь быть здоров

Фотоконкурс Если хочешь быть здоров Общая синдесмология

Общая синдесмология Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия : диагностика и возможности современного лечения

Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия : диагностика и возможности современного лечения Рак печінки і підшлункової залози

Рак печінки і підшлункової залози Патогенетическая реконструкция цереброваскулярных заболеваний как основа оптимизации лечения и реабилитации больных

Патогенетическая реконструкция цереброваскулярных заболеваний как основа оптимизации лечения и реабилитации больных Норма и патология речи. Речевое поведение. Эмоциональность, скорость и громкость речи

Норма и патология речи. Речевое поведение. Эмоциональность, скорость и громкость речи Разбор клинического случая

Разбор клинического случая Канцерогенез колоректального рака

Канцерогенез колоректального рака Практические аспекты трахеостомии

Практические аспекты трахеостомии Қан аурулары кезінде ауыз қуысы кілегей қабатының өзгерістері. Клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы дигностикасы, емі

Қан аурулары кезінде ауыз қуысы кілегей қабатының өзгерістері. Клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы дигностикасы, емі Иерсиниозы (кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез)

Иерсиниозы (кишечный иерсиниоз и псевдотуберкулез) Деонтология в хирургии

Деонтология в хирургии Профилактика кариеса зубов у детей

Профилактика кариеса зубов у детей Заболевания кожи кошек, ассоциированные с аллергией

Заболевания кожи кошек, ассоциированные с аллергией Предоперационный период

Предоперационный период Технология лекарств как наука. Задачи технологии лекарств. Основные термины, используемые в технологии лекарств. Лекция 1

Технология лекарств как наука. Задачи технологии лекарств. Основные термины, используемые в технологии лекарств. Лекция 1 Бүйрек үсті безінің жетіспеушілігі. Аддисон ауруы

Бүйрек үсті безінің жетіспеушілігі. Аддисон ауруы Лабораторные методы исследования в колопроктологии

Лабораторные методы исследования в колопроктологии Смерть мозга

Смерть мозга Онкология. Опухоли. Определение

Онкология. Опухоли. Определение Сатып алу логистикасын ұйымдастыруға арналған шығындарды анықтаудың типологиясы

Сатып алу логистикасын ұйымдастыруға арналған шығындарды анықтаудың типологиясы Иппотерапия в работе с людьми с ДЦП. Специфика. Упражнения

Иппотерапия в работе с людьми с ДЦП. Специфика. Упражнения Методика сложного удаления зубов и их корней

Методика сложного удаления зубов и их корней Лекция №23. Острые гнойные заболевания мягких тканей

Лекция №23. Острые гнойные заболевания мягких тканей