Содержание

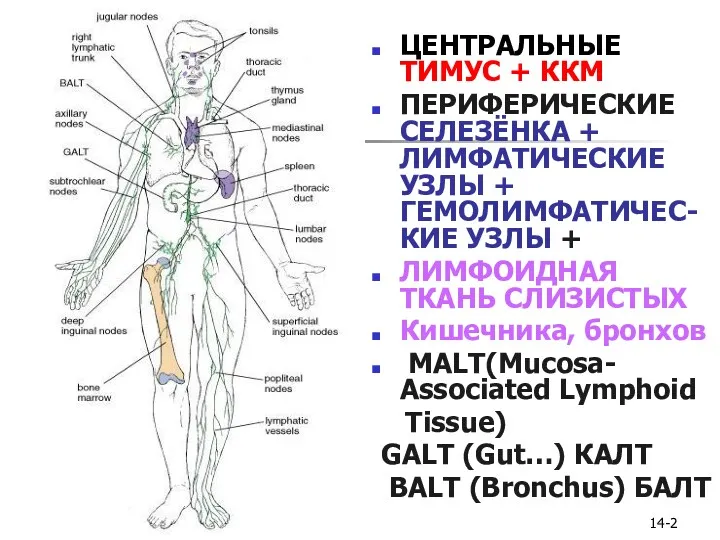

- 2. 14- ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТИМУС + ККМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ СЕЛЕЗЁНКА + ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ + ГЕМОЛИМФАТИЧЕС- КИЕ УЗЛЫ + ЛИМФОИДНАЯ

- 3. ИММУННАЯ СИСТЕМА Иммунитет (от лат. immunitas — освобождение, избавление от чего-либо) - невосприимчивость организма к инфекционным

- 4. ИММУНИТЕТ приобретённый иммунитет может быть естественным, если иммунизация произошла в результате непреднамеренного контакта с возбудителем в

- 5. Центральные клетки Иммунной системы – ЛИМФОЦИТЫ В тканях – 1300г. лимфоцитов Красный костный мозг – 100г.

- 6. Механизмы неспецифической защиты мукоцилиарного транспорта в слизистой воздухоносных путей, десквамации рогового слоя эпидермиса кожи или активности

- 7. Механизм специфической защиты ИММУННЫЕ РЕАКЦИИ включают взаимодействие значительного числа иммунокомпетентных клеток во всех органах и тканях

- 8. ПОЛИКЛОНАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ ТЕОРИЯ КЛЕТОЧНЫЙ КЛОН КЛОНАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ ЛИМФОЦИТОВ КЛОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ РЕЦИРКУЛИРУЮЩИЙ ПУЛ ЛИМФОЦИТОВ 14-

- 9. ИММУНОЦИТЫ КЛЕТКИ ЭФФЕКТОРЫ КЛЕТКИ РЕГУЛЯТОРЫ АНТИГЕНПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ КЛЕТКИ (АПК) – дендритные клетки и макрофаги ИММУННЫЕ КЛЕТКИ ПАМЯТИ

- 10. ЭТАПЫ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ 14-

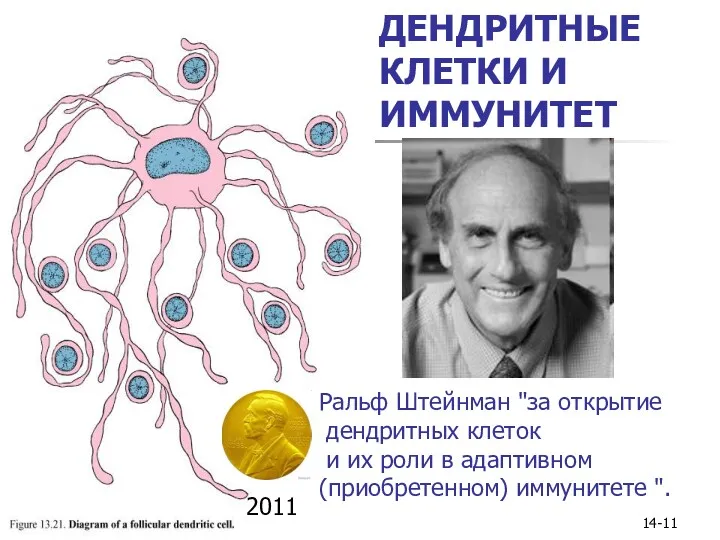

- 11. 14- ДЕНДРИТНЫЕ КЛЕТКИ И ИММУНИТЕТ Ральф Штейнман "за открытие дендритных клеток и их роли в адаптивном

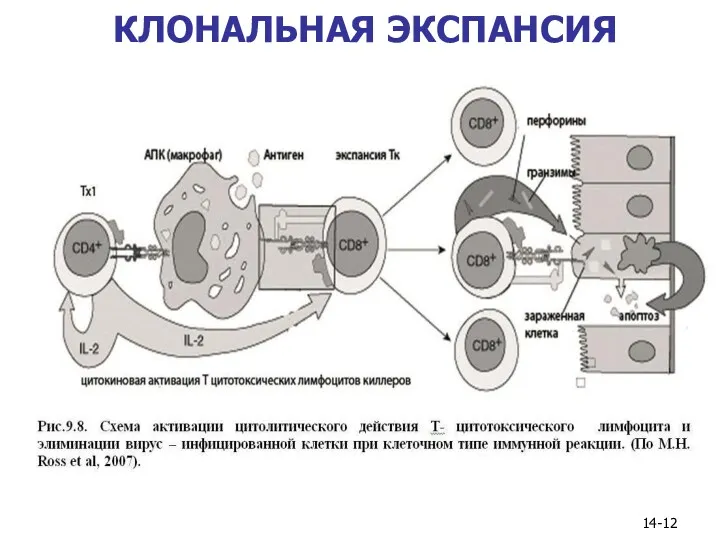

- 12. КЛОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ 14-

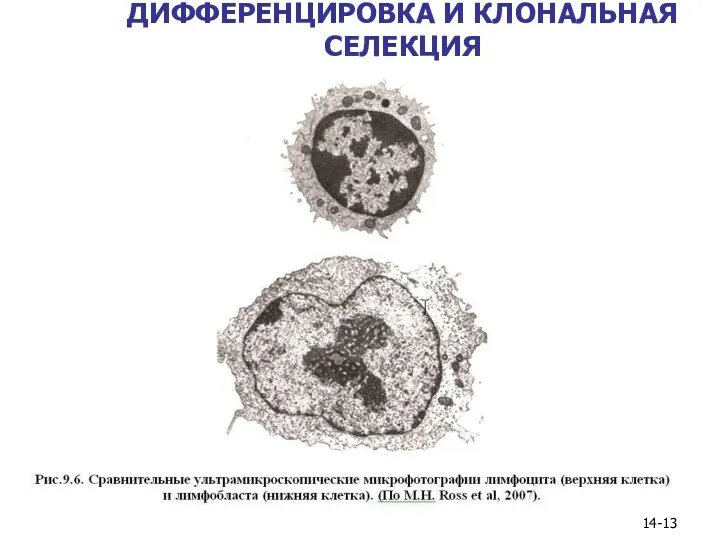

- 13. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА И КЛОНАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ 14-

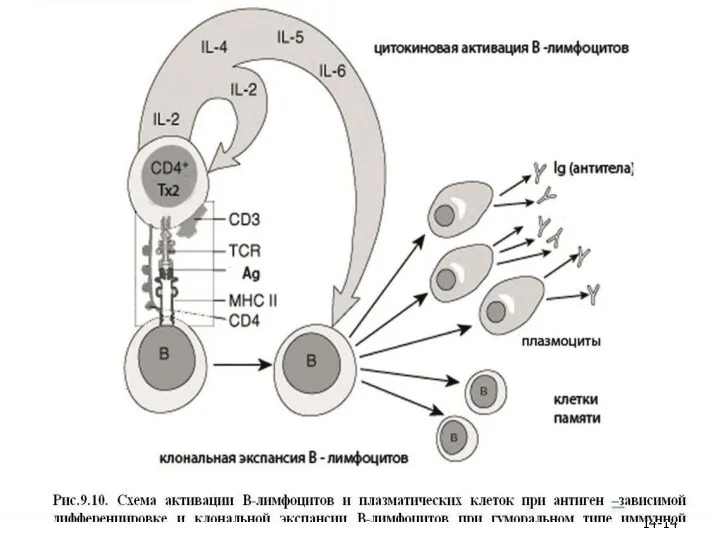

- 14. 14-

- 15. 14-

- 16. 14- КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ ПРОЦЕССЫ АНТИГЕН-НЕЗАВИСИМОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ (ИЗ ККМ) ТИМУС КРАСНЫЙ

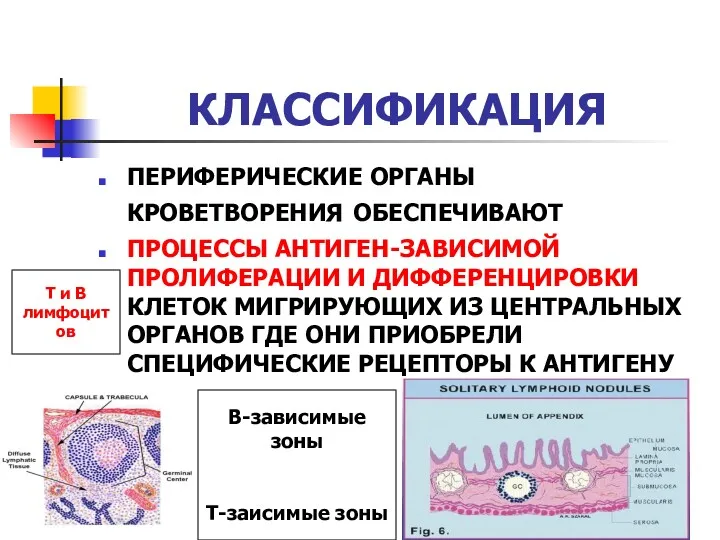

- 17. 14- КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ОРГАНЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОЦЕССЫ АНТИГЕН-ЗАВИСИМОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ КЛЕТОК МИГРИРУЮЩИХ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

- 18. 14- CТРОМАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ВЫПОЛНЯЮТ ОПОРНУЮ, ТРОФИЧЕСКУЮ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ФУНКЦИИ СОЗДАЮТ УСЛОВИЯ МИКРООКРУЖЕНИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

- 19. 14- ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ МИЕЛОИДНАЯ ТКАНЬ (ККМ) ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ ОСОБЕННОСТИ КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ Во всех кроветворных органах происходит

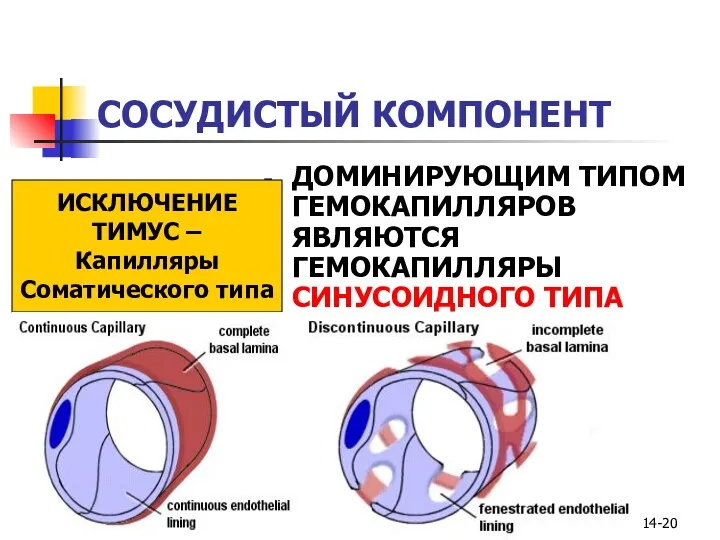

- 20. 14- СОСУДИСТЫЙ КОМПОНЕНТ ДОМИНИРУЮЩИМ ТИПОМ ГЕМОКАПИЛЛЯРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ГЕМОКАПИЛЛЯРЫ СИНУСОИДНОГО ТИПА ИСКЛЮЧЕНИЕ ТИМУС – Капилляры Соматического типа

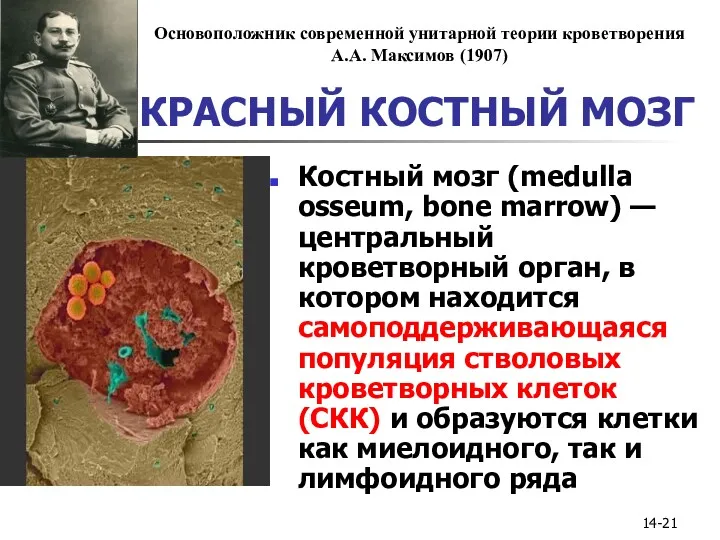

- 21. 14- КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ Костный мозг (medulla osseum, bone marrow) — центральный кроветворный орган, в котором

- 22. Унитарная теории кроветворения Основоположником теории является русский гистолог А.А. Максимов (работал на кафедре гистологии Военно-медицинской академии

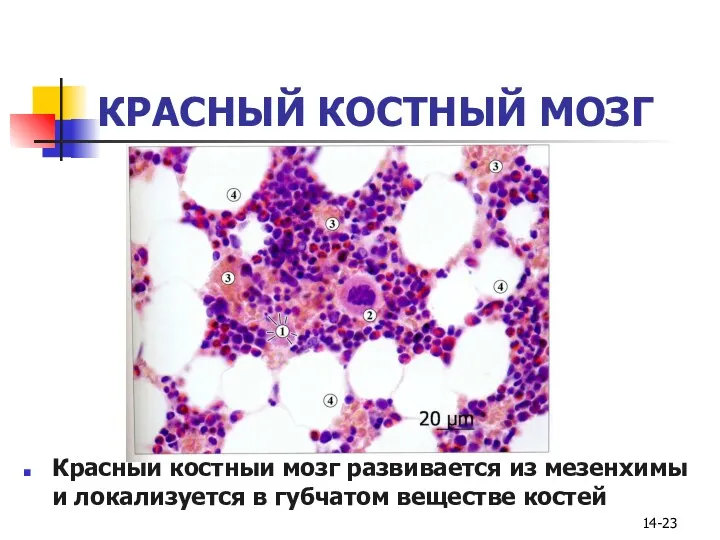

- 23. 14- КРАСНЫЙ КОСТНЫЙ МОЗГ Красный костный мозг развивается из мезенхимы и локализуется в губчатом веществе костей

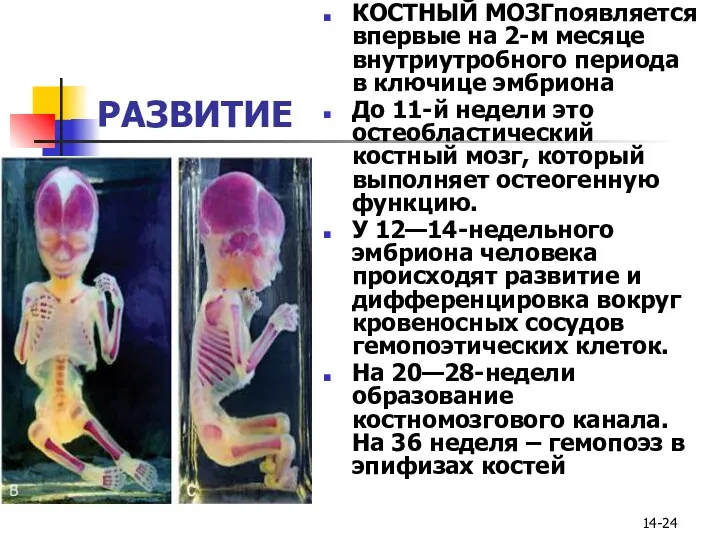

- 24. 14- РАЗВИТИЕ КОСТНЫЙ МОЗГпоявляется впервые на 2-м месяце внутриутробного периода в ключице эмбриона До 11-й недели

- 25. 14- СТРОЕНИЕ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА Стромальный компонент образован ретикулярной соединительной тканью (ретикулярными клетками и волокнами), макрофагами,

- 26. 14- СТРОЕНИЕ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА СОСУДИСТЫЙ КОМПОНЕНТ Содержит посткапиллярные венозные синусы (50-75 мкм), которые выстланы тонким

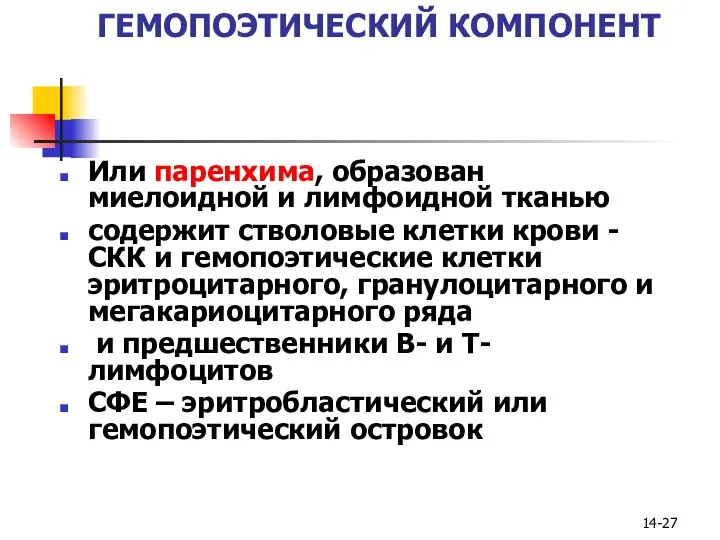

- 27. 14- ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ Или паренхима, образован миелоидной и лимфоидной тканью содержит стволовые клетки крови - СКК

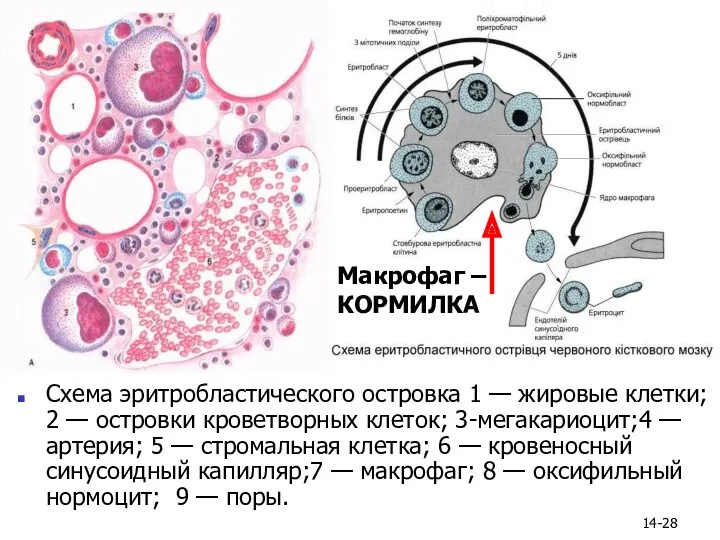

- 28. 14- Схема эритробластического островка 1 — жировые клетки; 2 — островки кроветворных клеток; 3-мегакариоцит;4 — артерия;

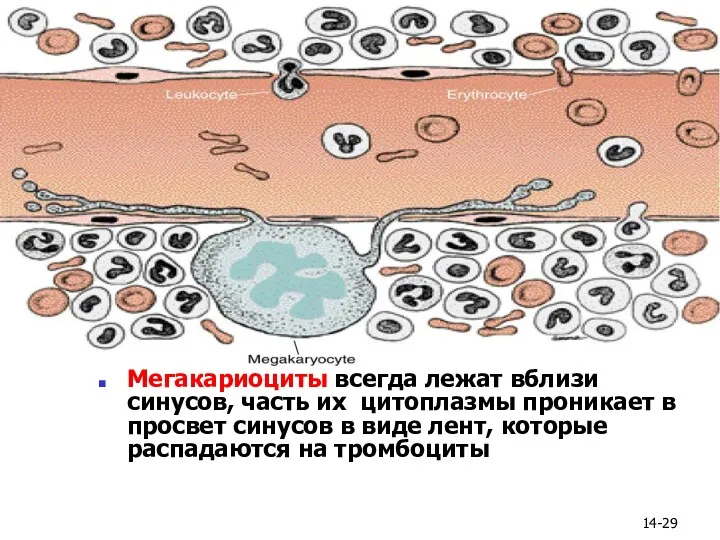

- 29. 14- Мегакариоциты всегда лежат вблизи синусов, часть их цитоплазмы проникает в просвет синусов в виде лент,

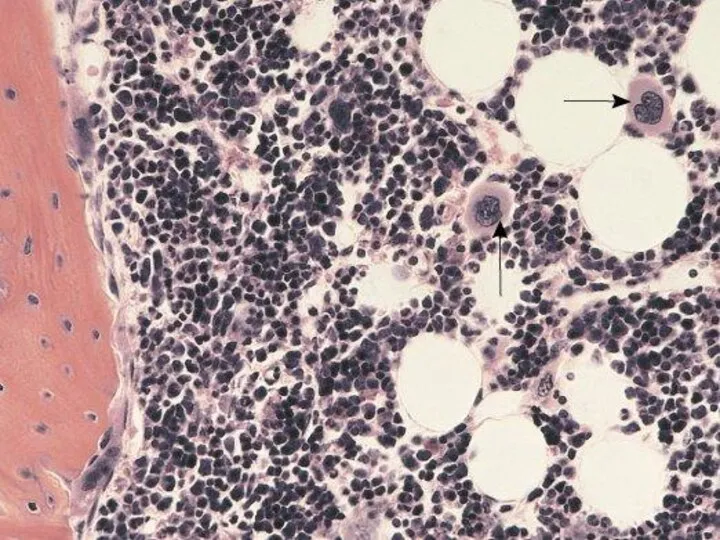

- 30. 14- Гранулоциты созревают вблизи эндоста и контактируют с адипоцитами и ретикулярными клетками

- 31. 14-

- 32. Кроветворные диффероны (гемопоэтические клетки) составляют 6 классов (компартментов): I. СКК (плюрипотентные клетки), II. родоначальные мультипотентные клетки

- 35. Иммунопоэтическая функция Наряду с обеспечением миелоидного кроветворения красный костный мозг служит центральным органом иммунной системы, аналогом

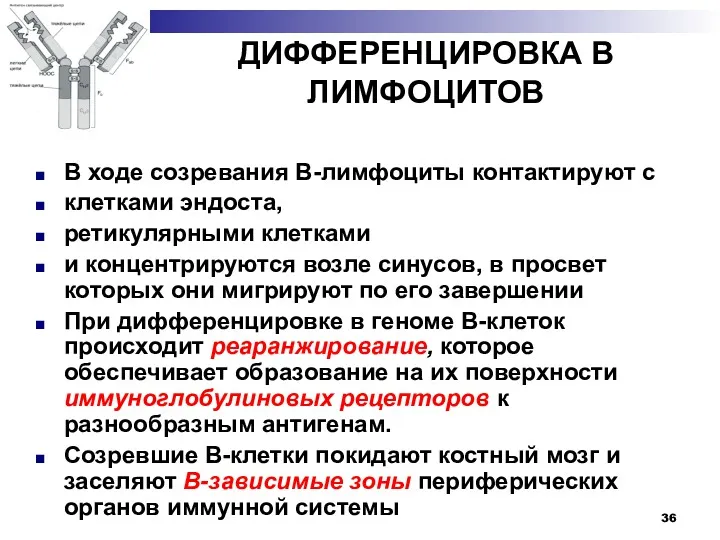

- 36. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА В ЛИМФОЦИТОВ В ходе созревания В-лимфоциты контактируют с клетками эндоста, ретикулярными клетками и концентрируются возле

- 37. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ В настоящее время известно 5 классов Ig :1)Ig G, 2) Ig М, 3) Ig D,

- 39. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ IgМ составляют 5-10% всех сывороточных иммуноглобулинов. Являются наиболее крупномолекулярными и не проходят через плацентарный барьер.

- 40. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ Ig А составляют 15% всех сывороточных иммуноглобулинов и существуют в двух формах: сывороточной и секреторной.

- 43. Скачать презентацию

Массаж при нарушениях развития центральной нервной системы. ДЦП

Массаж при нарушениях развития центральной нервной системы. ДЦП Дисфагия, асқазан және ішек диспепсия синдромы кезінде пайдаланылатын дәрі-дәрімектер

Дисфагия, асқазан және ішек диспепсия синдромы кезінде пайдаланылатын дәрі-дәрімектер Молекулярно-генетические методы исследования в эндокринологии

Молекулярно-генетические методы исследования в эндокринологии Закон о биологической безопасности в Российской Федерации от 24 декабря 2020 года

Закон о биологической безопасности в Российской Федерации от 24 декабря 2020 года Медицинская реабилитация при бронхиальной астме

Медицинская реабилитация при бронхиальной астме Неврологиялық науқастарды реабилитациялау негіздері

Неврологиялық науқастарды реабилитациялау негіздері Витамины, относящиеся к производным птерина: общая характеристика, получения, свойства, контроль качества

Витамины, относящиеся к производным птерина: общая характеристика, получения, свойства, контроль качества Кишкові інфекції

Кишкові інфекції Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки

Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки Сальмонеллез. Эпидемиология

Сальмонеллез. Эпидемиология Анатомия и физиология паращитовидной железы. Гормоны паращитовидной железы и их механизм действия. Типовые формы нарушений

Анатомия и физиология паращитовидной железы. Гормоны паращитовидной железы и их механизм действия. Типовые формы нарушений Мониторинг. Минимальный мониторинг

Мониторинг. Минимальный мониторинг Выпот в полость перикарда

Выпот в полость перикарда Наиболее часто встречающиеся ЭКГ- изменения в кардиологии

Наиболее часто встречающиеся ЭКГ- изменения в кардиологии ალცჰაიმერის დაავადების გამომწვევი მიზეზები

ალცჰაიმერის დაავადების გამომწვევი მიზეზები Технология формирования тестовых заданий по дисциплине Акушерство и гинекология

Технология формирования тестовых заданий по дисциплине Акушерство и гинекология Нейропротективные стредства. Препараты, направленные на улучшение регенераторно-репаративных процессов в ЦНС

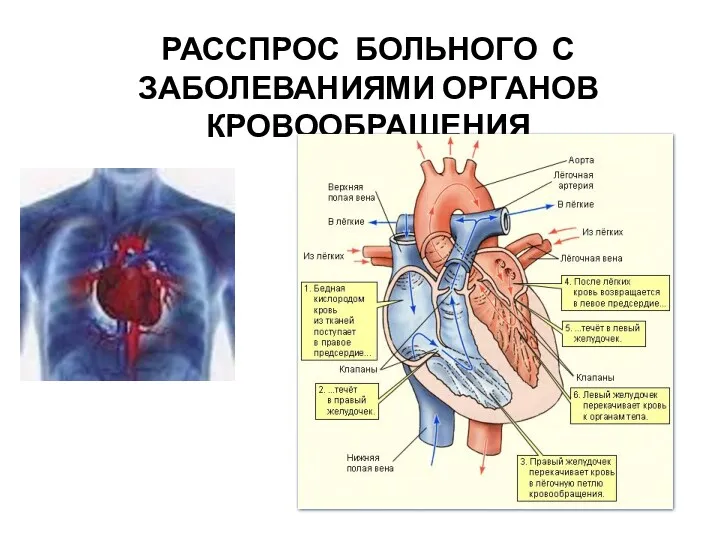

Нейропротективные стредства. Препараты, направленные на улучшение регенераторно-репаративных процессов в ЦНС Расспрос больного с заболеваниями органов кровообращения

Расспрос больного с заболеваниями органов кровообращения Босану әрекетінің ауытқулары

Босану әрекетінің ауытқулары Тромботическая микроангиопатия в акушерской практике. Взгляд реаниматолога

Тромботическая микроангиопатия в акушерской практике. Взгляд реаниматолога Беременность и артериальная гипотония

Беременность и артериальная гипотония Қырым – Конго геморрагиялық қызбасы

Қырым – Конго геморрагиялық қызбасы Антигены. Антитела

Антигены. Антитела Жұқпалы аурулардан иммунды әдіспен алдын ала сақтану (Иммунопрофилактика)

Жұқпалы аурулардан иммунды әдіспен алдын ала сақтану (Иммунопрофилактика) Насилие в семье

Насилие в семье Су-электролит, көмірсу, липидтер алмасуының бұзылыстары

Су-электролит, көмірсу, липидтер алмасуының бұзылыстары Еңбекке жарамсыздықтың әр түрінде әлеуметтік қамсыздандыру

Еңбекке жарамсыздықтың әр түрінде әлеуметтік қамсыздандыру Амбулатория жағдайында жөтел кезіндегі рационалды дифференциалды диагностика алгоритмі

Амбулатория жағдайында жөтел кезіндегі рационалды дифференциалды диагностика алгоритмі