Содержание

- 2. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!

- 3. ВАЖНО ПОМНИТЬ #1 ЦНС не имеет запасов кислорода и глюкозы До 60% всей глюкозы, потребляемой в

- 4. В норме мозговой кровоток 50—60 мл/мин на 100 г массы независимо от колебаний среднего АД в

- 5. Любой патологический процесс в нервной системе, ведущий к расстройству её деятельности, а также организма в целом,

- 6. Механизмы компенсации способность нейронов реорганизовывать свои синаптические контакты с клетками-мишенями; способность нервной системы к обучению и

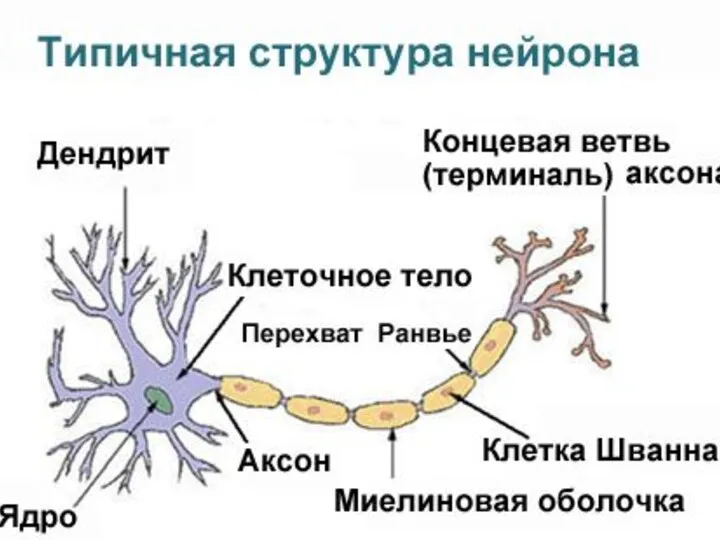

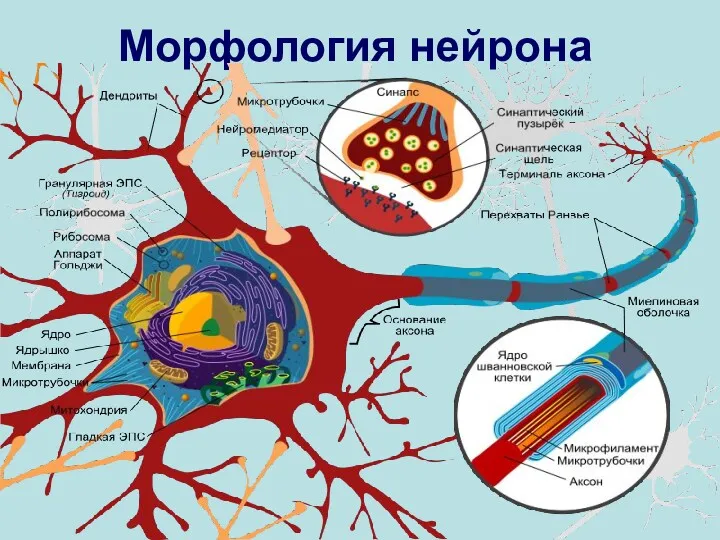

- 8. Морфология нейрона

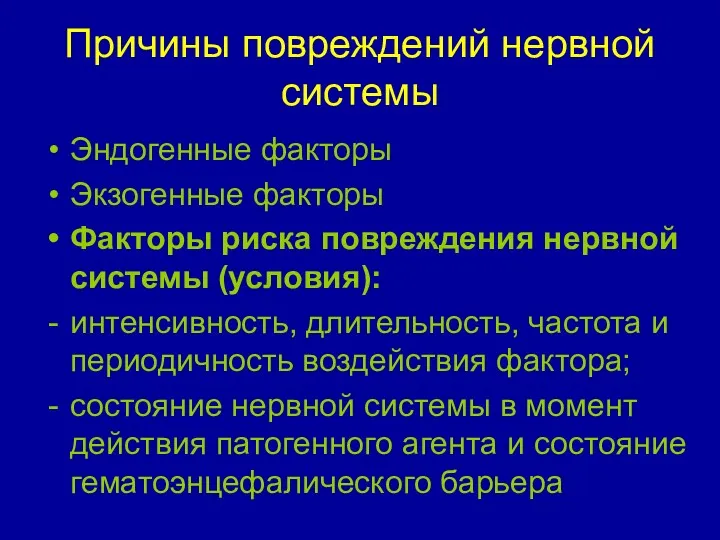

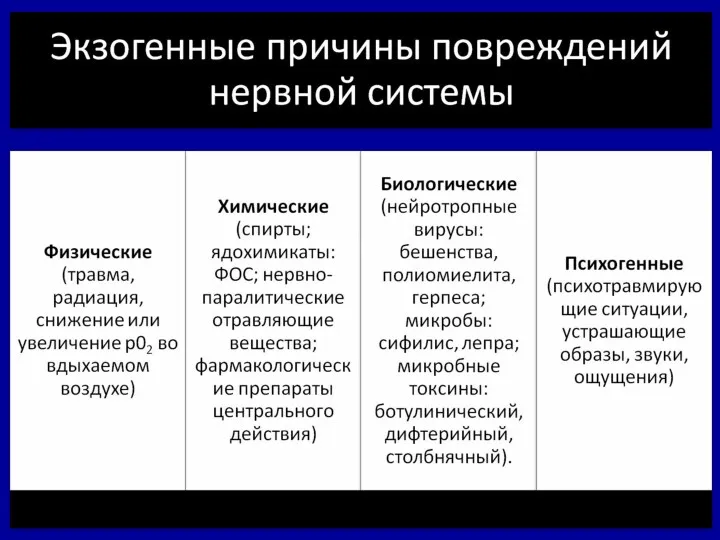

- 9. Причины повреждений нервной системы Эндогенные факторы Экзогенные факторы Факторы риска повреждения нервной системы (условия): интенсивность, длительность,

- 10. Эндогенные причины повреждений нервной системы

- 12. Факторы риска #1 Значительные и труднообратимые нарушения нервной деятельности могут возникать под влиянием не только сильных,

- 13. Состояние нервной системы в момент действия патогенного агента. Оно определяется её генетическими особенностями (например, типом ВНД)

- 14. Состояние гематоэнцефалического барьера. Патологическая проницаемость гематоэнцефалического барьера для экзо- и эндогенных факторов может возникать при действии

- 15. Особое значение, повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера имеет для нарушения иммунной автономии головного мозга и развития вследствие

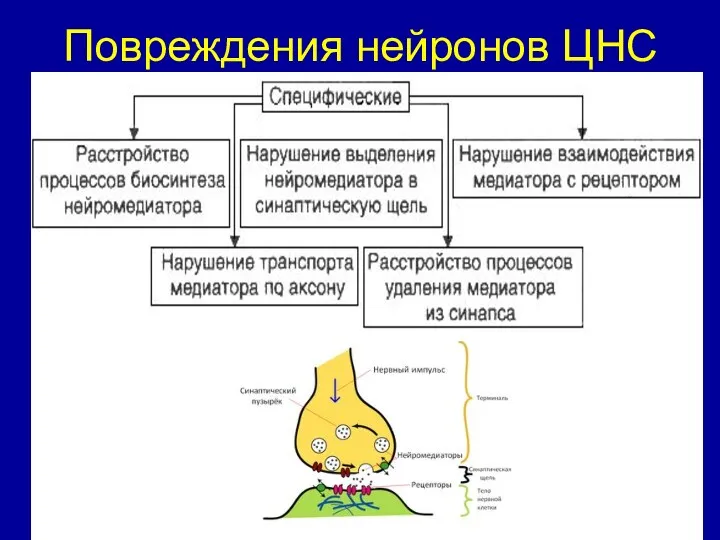

- 17. Повреждения нейронов ЦНС

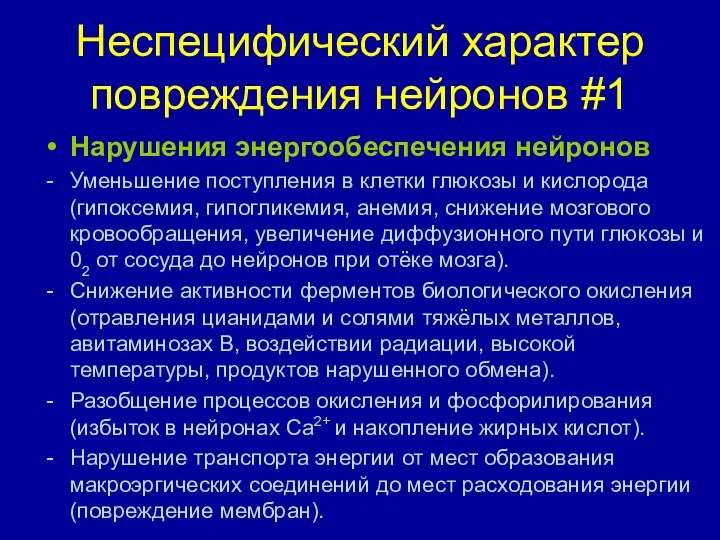

- 18. Неспецифический характер повреждения нейронов #1 Нарушения энергообеспечения нейронов Уменьшение поступления в клетки глюкозы и кислорода (гипоксемия,

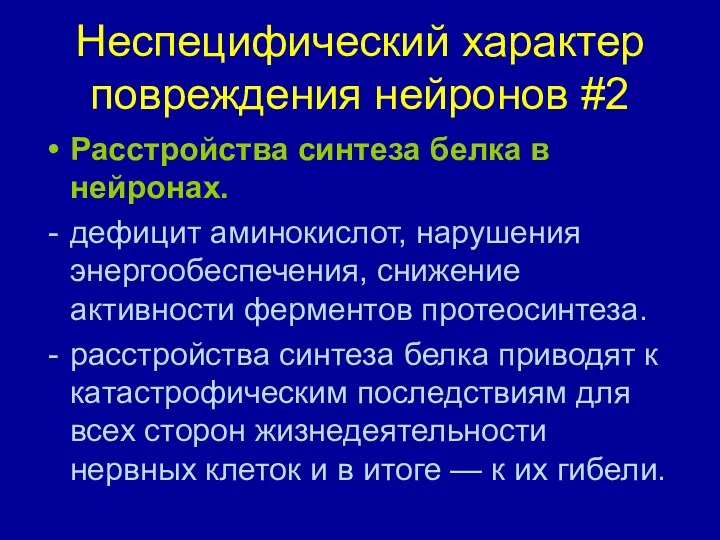

- 19. Неспецифический характер повреждения нейронов #2 Расстройства синтеза белка в нейронах. дефицит аминокислот, нарушения энергообеспечения, снижение активности

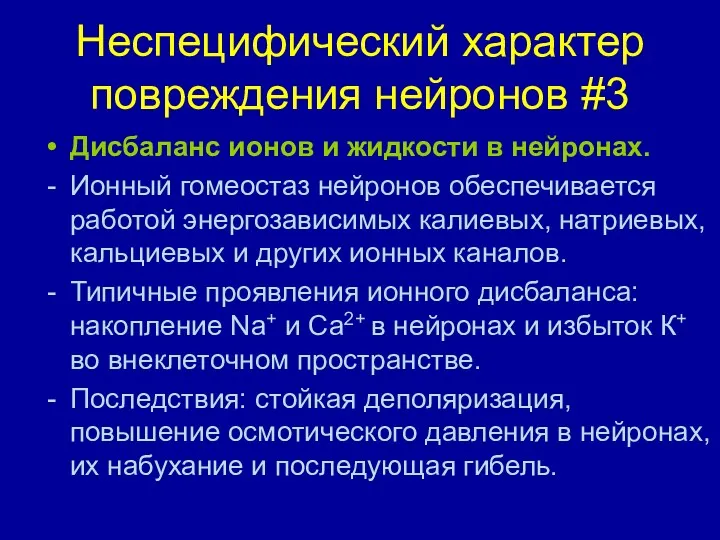

- 20. Неспецифический характер повреждения нейронов #3 Дисбаланс ионов и жидкости в нейронах. Ионный гомеостаз нейронов обеспечивается работой

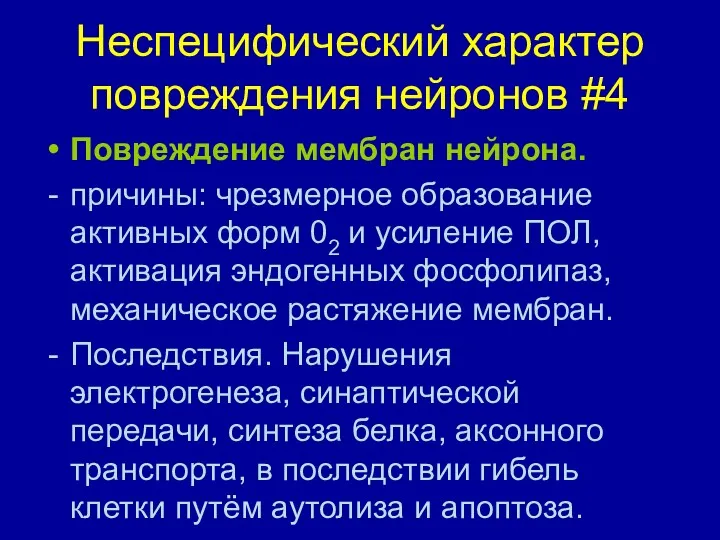

- 21. Неспецифический характер повреждения нейронов #4 Повреждение мембран нейрона. причины: чрезмерное образование активных форм 02 и усиление

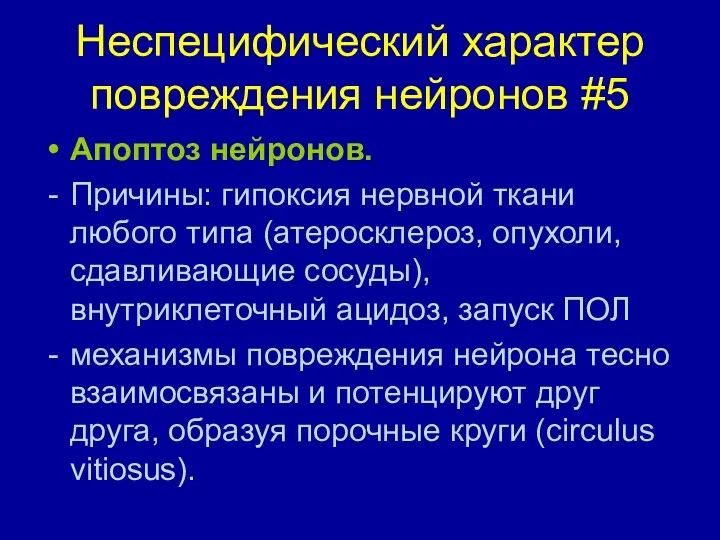

- 22. Неспецифический характер повреждения нейронов #5 Апоптоз нейронов. Причины: гипоксия нервной ткани любого типа (атеросклероз, опухоли, сдавливающие

- 23. Повреждения нейронов ЦНС

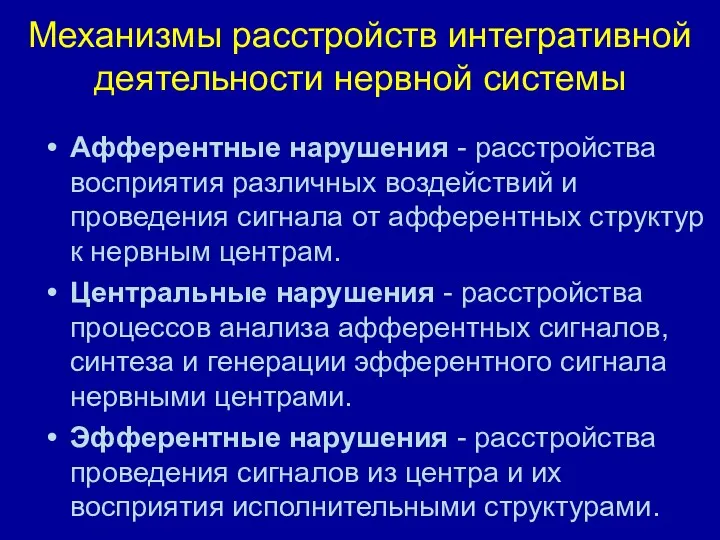

- 24. Механизмы расстройств интегративной деятельности нервной системы Афферентные нарушения - расстройства восприятия различных воздействий и проведения сигнала

- 26. Патологическое ослабление нервных влияний #1 Причины ослабления нервного влияния: Органические повреждения центрального аппарата: механическая травма головного

- 27. Патологическое ослабление нервных влияний #2 Причины ослабления нервного влияния: Функциональные изменения центрального аппарата нервной регуляции: снижение

- 28. Патологическое ослабление нервных влияний #3 Причины ослабления нервного влияния: Нарушения в эфферентном звене системы нервного контроля

- 29. Патологическое усиление нервных влияний Патологическое усиление нервных влияний на эффекторные структуры развивается вследствие первичного и вторичного

- 30. Фазовые состояния нервной системы Фазовые состояния — нарушения адекватных соотношений между интенсивностью и/или характером («качеством») ответной

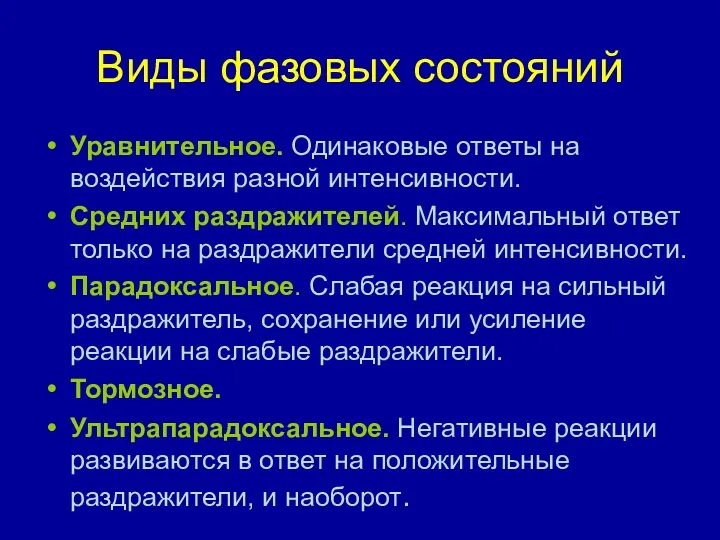

- 31. Виды фазовых состояний Уравнительное. Одинаковые ответы на воздействия разной интенсивности. Средних раздражителей. Максимальный ответ только на

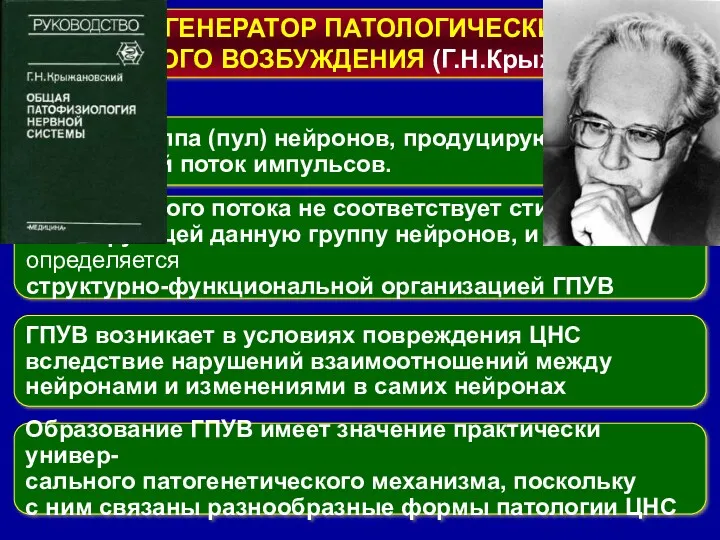

- 32. ГЕНЕРАТОР ПАТОЛОГИЧЕСКИ УСИЛЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ (Г.Н.Крыжановский) … - это группа (пул) нейронов, продуцирующих чрезмерный поток импульсов. Характер

- 33. ПРИМЕР АКТИВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА ПАТОЛОГИЧЕСКИ УСИЛЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

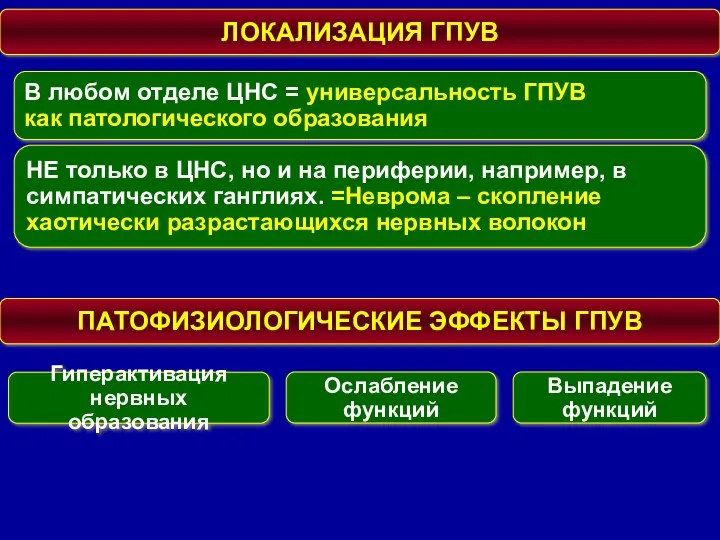

- 34. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГПУВ В любом отделе ЦНС = универсальность ГПУВ как патологического образования НЕ только в ЦНС,

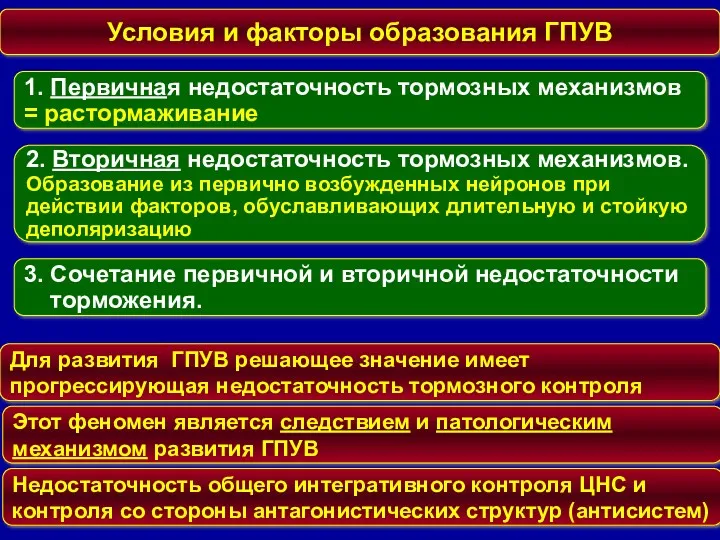

- 35. Условия и факторы образования ГПУВ 1. Первичная недостаточность тормозных механизмов = растормаживание Для развития ГПУВ решающее

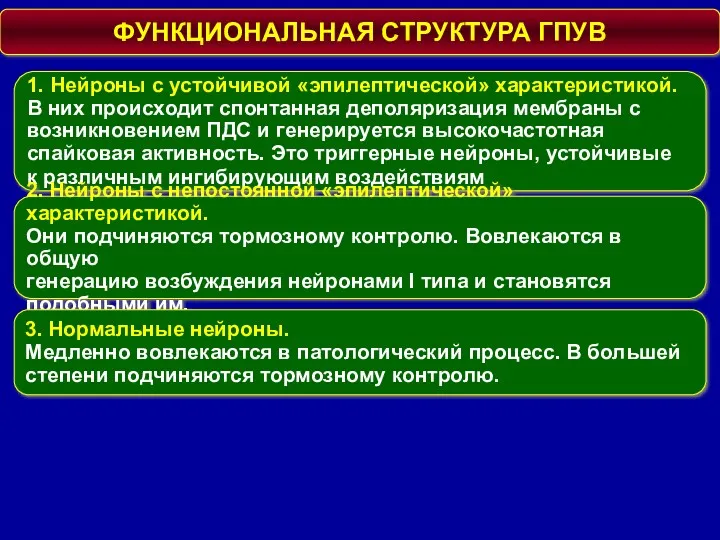

- 36. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГПУВ 1. Нейроны с устойчивой «эпилептической» характеристикой. В них происходит спонтанная деполяризация мембраны с

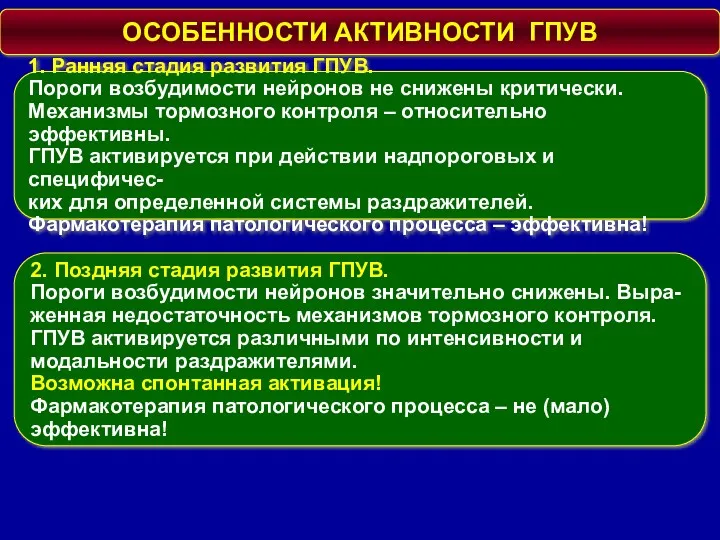

- 37. ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ГПУВ 1. Ранняя стадия развития ГПУВ. Пороги возбудимости нейронов не снижены критически. Механизмы тормозного

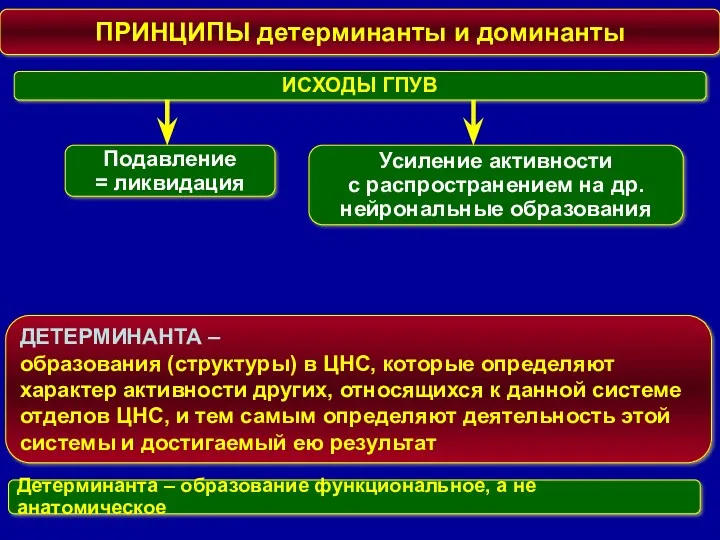

- 38. ПРИНЦИПЫ детерминанты и доминанты ИСХОДЫ ГПУВ Подавление = ликвидация Усиление активности с распространением на др. нейрональные

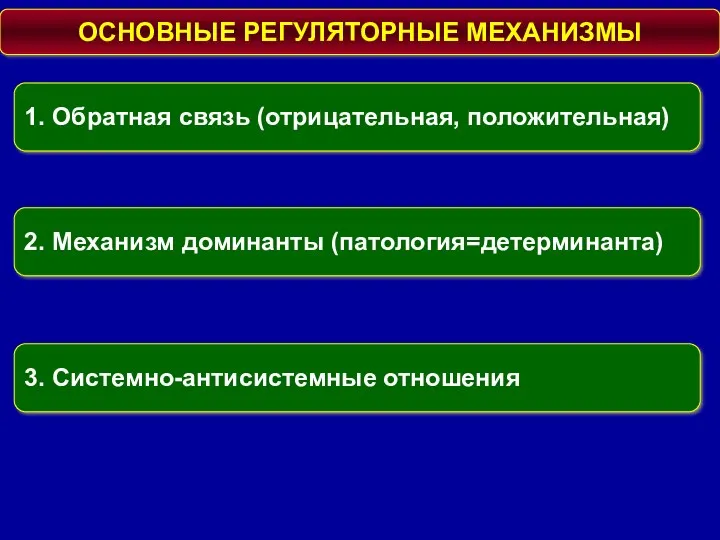

- 39. ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 1. Обратная связь (отрицательная, положительная) 2. Механизм доминанты (патология=детерминанта) 3. Системно-антисистемные отношения

- 40. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - … новая функциональная организация, возникающая из различных структур в условиях повреждения нервной системы,

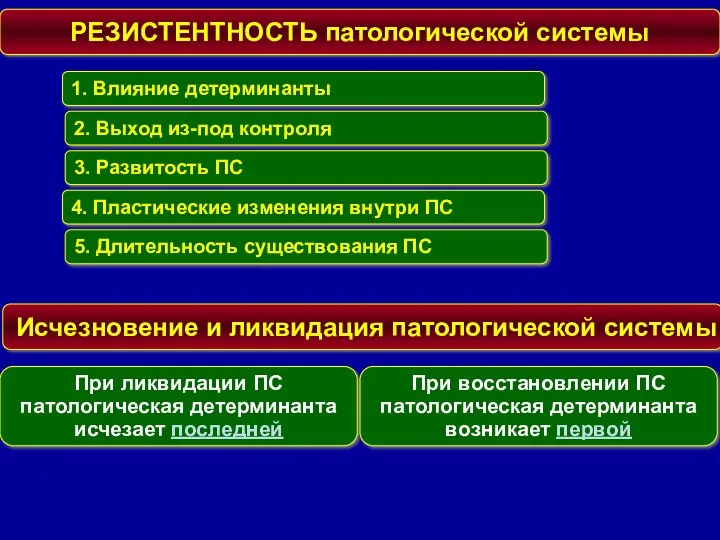

- 41. РЕЗИСТЕНТНОСТЬ патологической системы 1. Влияние детерминанты 2. Выход из-под контроля 3. Развитость ПС 4. Пластические изменения

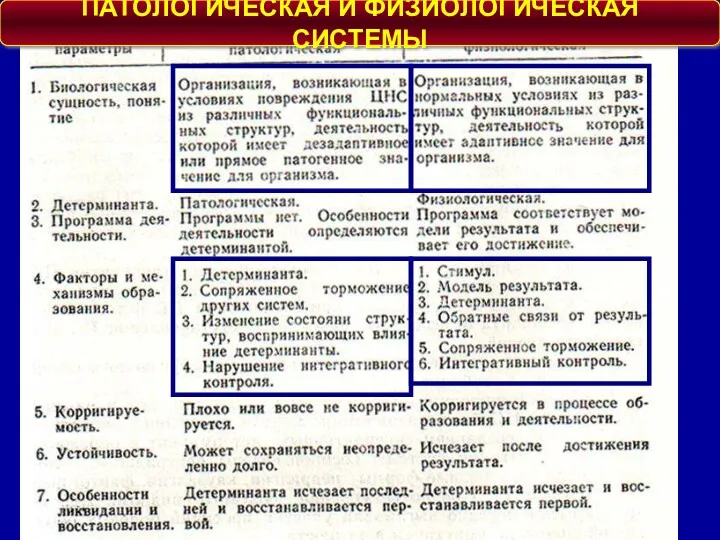

- 42. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ

- 54. ТИПОВЫЕ РАССТРОЙСТВА В ПОСТСИНАПТИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ПРИ НАРУШЕНИИ АКСОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО ТОКА

- 58. Скачать презентацию

Заболеваемость, инвалидность населения. Общие положения регистрации

Заболеваемость, инвалидность населения. Общие положения регистрации Сестринский процесс при атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Тема 4.4

Сестринский процесс при атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Тема 4.4 Механизмы действия сигнальных соединений. Ядерные рецепторы

Механизмы действия сигнальных соединений. Ядерные рецепторы Лапароскопия в детской гинекологии. Немедикаментозные методы лечения в гинекологии

Лапароскопия в детской гинекологии. Немедикаментозные методы лечения в гинекологии Минимальды өзгеріс ауруларының емі

Минимальды өзгеріс ауруларының емі Закрытая травма живота у детей

Закрытая травма живота у детей Епідеміологічна характеристика збудників сибірки

Епідеміологічна характеристика збудників сибірки АҚЖ ангиографиясы әдістері

АҚЖ ангиографиясы әдістері Шап жарығы

Шап жарығы Острая травма кровеносных сосудов

Острая травма кровеносных сосудов Инсулиновая помпа Paradigm Veo

Инсулиновая помпа Paradigm Veo Острый и хронический парапроктит

Острый и хронический парапроктит Щелочи. Патологическая физиология и анатомия отравления. Судебно-медицинское значение

Щелочи. Патологическая физиология и анатомия отравления. Судебно-медицинское значение Остеопороз кезіндегі тамақтану

Остеопороз кезіндегі тамақтану Транспортировка больных и пострадавших в машинах скорой помощи

Транспортировка больных и пострадавших в машинах скорой помощи Туберкулез (от лат. tuberculum, ТБ)

Туберкулез (от лат. tuberculum, ТБ) Передраки і рак губи, язика і слизової порожнини рота. Злоякісні пухлини щелеп. Злоякісні пухлини слинних залоз і шиї

Передраки і рак губи, язика і слизової порожнини рота. Злоякісні пухлини щелеп. Злоякісні пухлини слинних залоз і шиї Ботулизм. Этиология

Ботулизм. Этиология Новые требования к обращению с медицинскими отходами

Новые требования к обращению с медицинскими отходами Prospects for the use of evidence-based medicine by General practitioners

Prospects for the use of evidence-based medicine by General practitioners Қимылды қамтамасыз ететін нейрофизиологиялық үрдістер

Қимылды қамтамасыз ететін нейрофизиологиялық үрдістер Роль і значення лікарської етики і деонтології у загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності

Роль і значення лікарської етики і деонтології у загальній структурі соціального регулювання медичної діяльності Понятие об управляемых инфекциях. Национальный календарь прививок

Понятие об управляемых инфекциях. Национальный календарь прививок 20230315_11_kl._okazanie_pomoshchi_na_urokah_fizicheskoy_kultury

20230315_11_kl._okazanie_pomoshchi_na_urokah_fizicheskoy_kultury Микроскопическое исследование осадка мочи

Микроскопическое исследование осадка мочи Синдром легочной диссеминации. Диссеминированный туберкулез легких

Синдром легочной диссеминации. Диссеминированный туберкулез легких Ботулизм. Классификация. Лечение

Ботулизм. Классификация. Лечение Болезни, передаваемые половым путем

Болезни, передаваемые половым путем