Содержание

- 2. Основные термины и понятия Инфекционный процесс =инфекция (инвазия у простейших) = Совокупность физиологических и патологических реакций,

- 3. Основные термины и понятия Механизм передачи Способ перемещения возбудителя из зараженного организма в восприимчивый Фазы (стадии)

- 4. Основные термины и понятия Факторы передачи = Элементы внешней среды, обеспечивающие перенос возбудителя из одного организма

- 5. Основные термины и понятия Пути передачи Конкретные элементы внешней среды или их сочетания, обеспечивающие попадание возбудителя

- 6. Основные термины и понятия Эпидемический процесс Процесс возникновения и распространения среди населения специфических инфекционных состояний: от

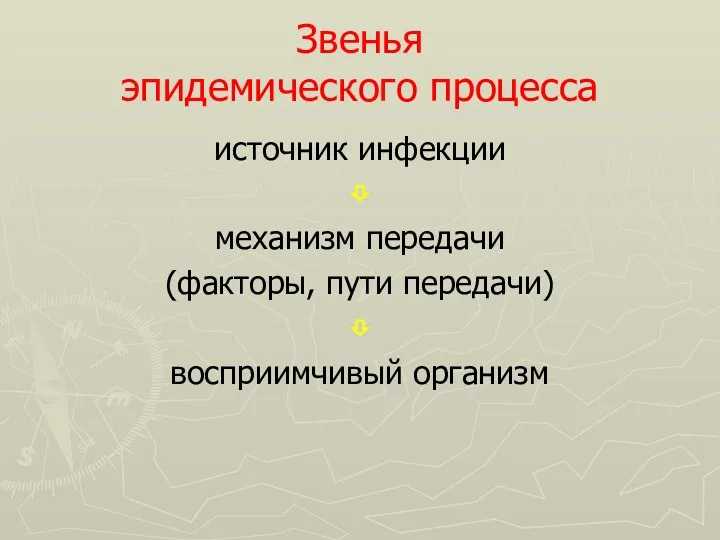

- 7. Звенья эпидемического процесса источник инфекции ⇩ механизм передачи (факторы, пути передачи) ⇩ восприимчивый организм

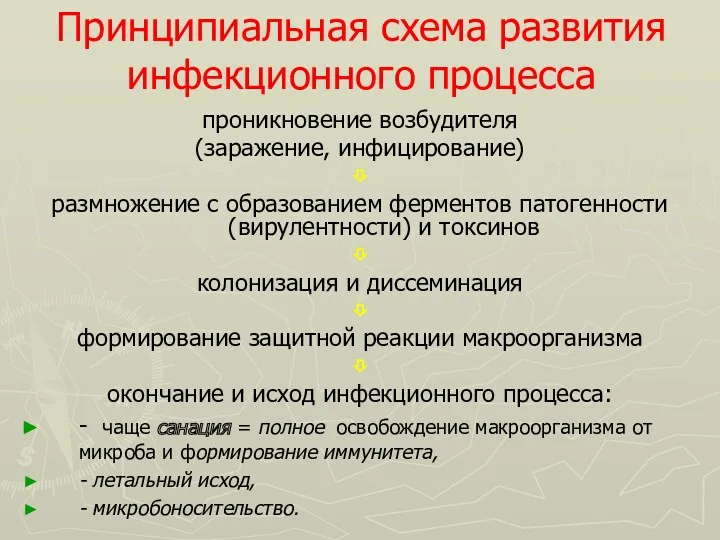

- 8. Принципиальная схема развития инфекционного процесса проникновение возбудителя (заражение, инфицирование) ⇩ размножение с образованием ферментов патогенности (вирулентности)

- 9. Основные термины и понятия Колонизация = заселение кожных покровов и слизистых оболочек в месте входных ворот.

- 10. Основные термины и понятия Диссеминация = «рассеяние», распространение микроба за пределы очага внедрения: лимфогенно, гематогенно, бронхогенно,

- 11. Основные свойства инфекционных болезней Специфичность Контагиозность = заразительность Цикличность Способность к широкому и быстрому распространению Формирование

- 12. Специфичность = способность вызвать определенную инфекционную болезнь: Бактерии → бактериозы, Микоплазмы → микоплазмозы, Грибы → микозы,

- 13. Контагиозность = заразительность = способность передаваться от больного человека или животного к здоровому. Организм, от которого

- 14. Источник инфекции это живой зараженный организм, который является естественной средой для существования возбудителя. Источниками инфекции могут

- 15. Классификация инфекционных болезней в зависимости от источника инфекции: Антропонозы Зоонозы (зооантропонозы) Сапронозы

- 16. Антропонозы Основной резервуар возбудителя – человек Группы: кишечные инфекции кровяные инфекции респираторные инфекции инфекции наружных покровов

- 17. Зоонозы (зооантропонозы) Основной резервуар возбудителя – животные Группы: домашних и синантропных животных, диких животных (природно-очаговые) Бруцеллёз…,чума.

- 18. Сапронозы Основной резервуар возбудителя – объекты внешней среды Группы: почвенные – клостридиозы… водные – легионеллёз… зоофильные

- 19. Проявления инфекционного процесса спорадические - несвязанные между собой случаи болезни, эпидемическая заболеваемость = эпидемии = массовое

- 20. Проявления инфекционного процесса Различают: Эндемические заболевания - постоянно существующие в данном регионе Экзотические болезни - не

- 21. Условия возникновения, течение и исход заболевания определяются тремя группами факторов: 1. количественные и качественные характеристики микроба,

- 22. Количественные и качественные характеристики микроба

- 23. Классификация микроорганизмов по способности вызвать заболевания непатогенные - не вызывают заболевания, условно-патогенные – вызывают заболевания при

- 24. ПАТОГЕННОСТЬ и ВИРУЛЕНТНОСТЬ БАКТЕРИЙ

- 25. Понятие о патогенности и вирулентности Патогенность – способность микроба вызывать инфекционный процесс у чувствительного к нему

- 26. Характеристика патогенности Потенциальность Полидетерминантность наличие биологически активных веществ белков полисахаридов липидов способность образовывать токсины ферменты инвазии

- 27. Выявление и измерение вирулентности Выявление (качественное определение) прямое – биопроба, косвенное – наличие ферментов вирулентности. Измерение

- 28. Летальная доза наименьшее кол-во живого возбудителя или токсина, вызывающего в определенный срок гибель конкретного кол-ва животных

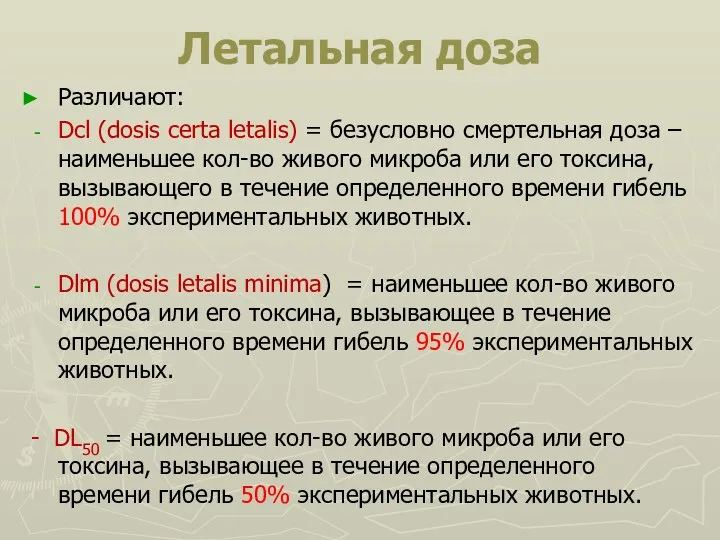

- 29. Летальная доза Различают: Dcl (dosis certa letalis) = безусловно смертельная доза – наименьшее кол-во живого микроба

- 30. Инфицирующая доза минимальное кол-во живых микробов, способное вызвать инфекционное заболевание у определенного кол-ва животных (в%) например,

- 31. Инфицирующая доза Различают: ID100 = минимальное кол-во живых микробов, способное вызвать инфекционное заболевание у 100% животных,

- 32. Инфицирующая доза например, гонококк – 10 КОЕ, возбудители кишечных инфекций - 107-108 КОЕ

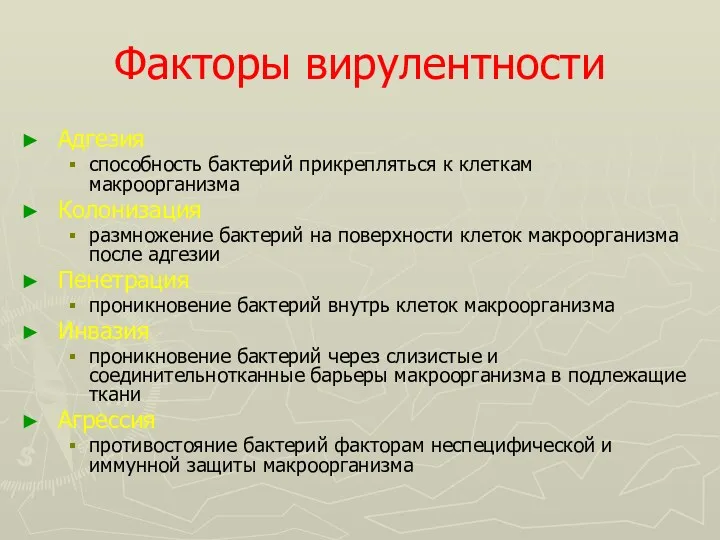

- 33. Факторы вирулентности Адгезия способность бактерий прикрепляться к клеткам макроорганизма Колонизация размножение бактерий на поверхности клеток макроорганизма

- 34. Характеристика факторов адгезии Специфические группы молекул на поверхности микроба (=адгезины) У грамположительных – структуры КС: белки

- 35. Характеристика факторов адгезии Специфические группы молекул на поверхности чувствительных клеток (рецепторы адгезии) нативные (изначально присутствуют), индуцированные

- 36. Характеристика факторов агрессии 1. Вещества, входящие в состав клеточных структур (капсулы, КС) – препятствуют фагоцитозу и

- 37. Характеристика основных ферментов инвазии и агрессии 1.Гиалуронидаза разрушение межклеточного вещества соединительной ткани (гиалуроновая кислота – основное

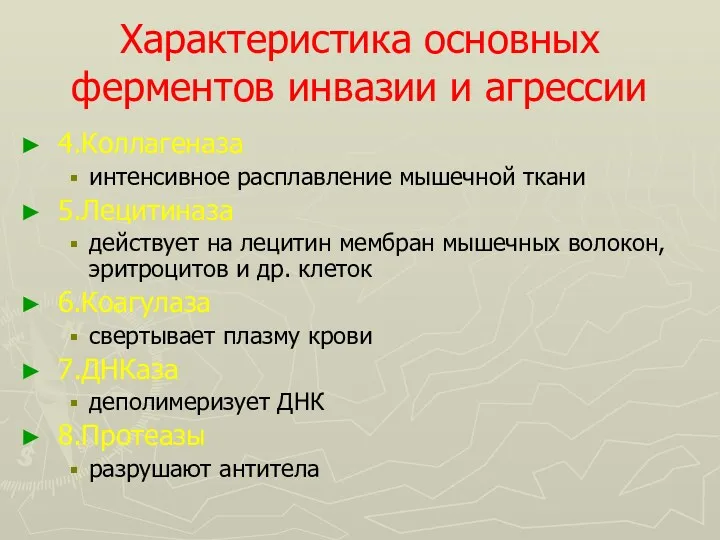

- 38. Характеристика основных ферментов инвазии и агрессии 4.Коллагеназа интенсивное расплавление мышечной ткани 5.Лецитиназа действует на лецитин мембран

- 39. ТОКСИНООБРАЗОВАНИЕ БАКТЕРИЙ

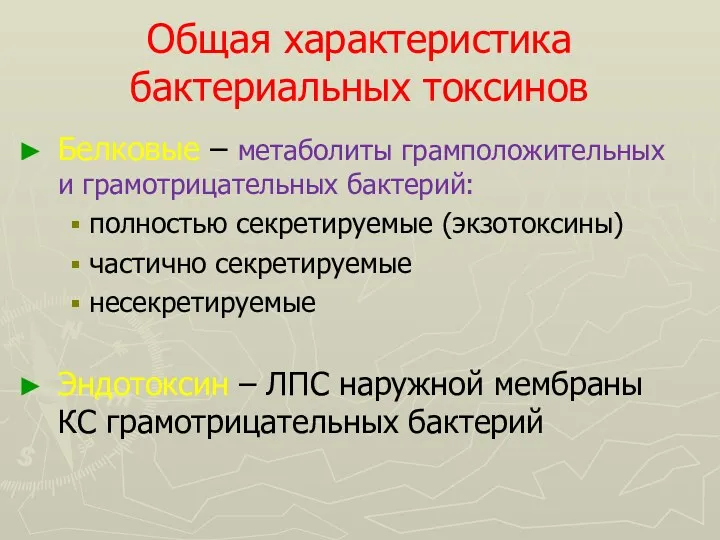

- 40. Общая характеристика бактериальных токсинов Белковые – метаболиты грамположительных и грамотрицательных бактерий: полностью секретируемые (экзотоксины) частично секретируемые

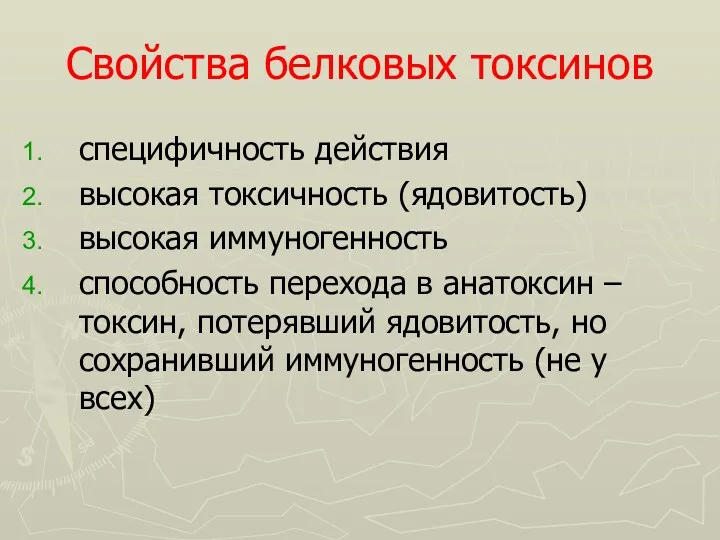

- 41. Свойства белковых токсинов специфичность действия высокая токсичность (ядовитость) высокая иммуногенность способность перехода в анатоксин – токсин,

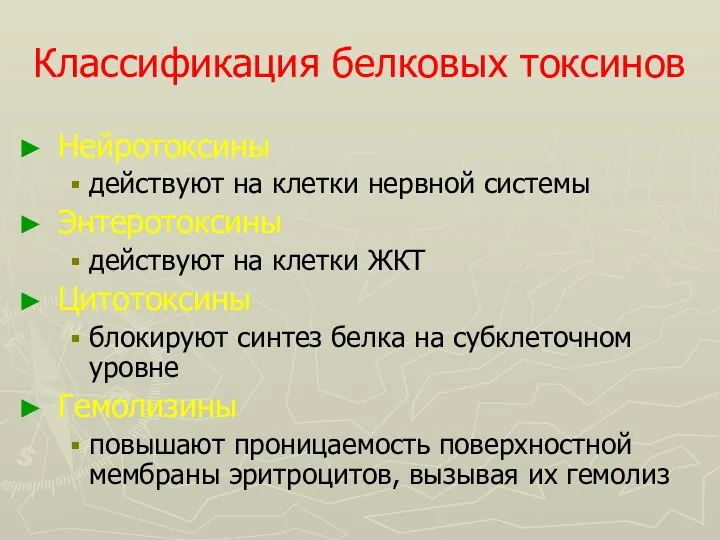

- 42. Классификация белковых токсинов Нейротоксины действуют на клетки нервной системы Энтеротоксины действуют на клетки ЖКТ Цитотоксины блокируют

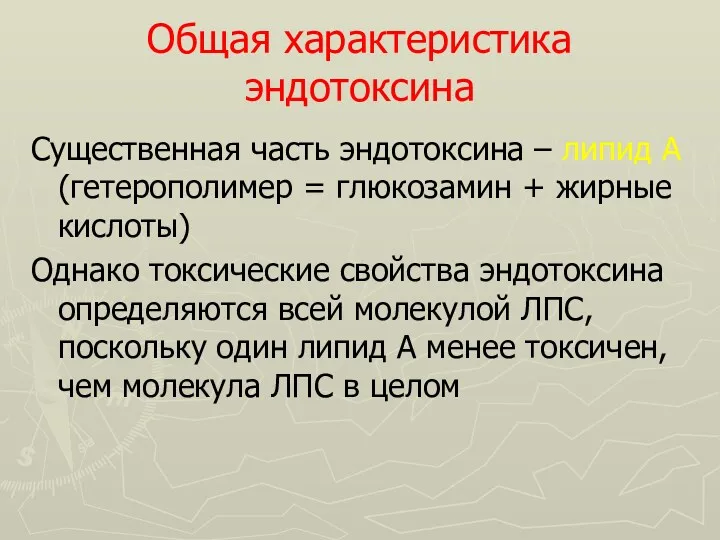

- 43. Общая характеристика эндотоксина Существенная часть эндотоксина – липид А (гетерополимер = глюкозамин + жирные кислоты) Однако

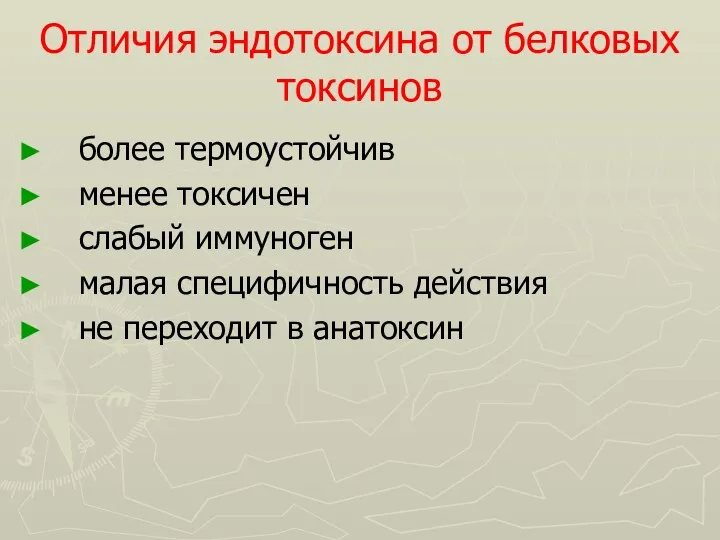

- 44. Отличия эндотоксина от белковых токсинов более термоустойчив менее токсичен слабый иммуноген малая специфичность действия не переходит

- 45. Механизмы и пути передачи возбудителей инфекции

- 46. Механизмы и пути передачи фекально-оральный аэрогенный кровяной контактный вертикальный

- 47. Фекально-оральный механизм передачи Пути передачи: алиментарный (пищевой) водный контактный (непрямой контакт) Входные ворота инфекции – кишечник

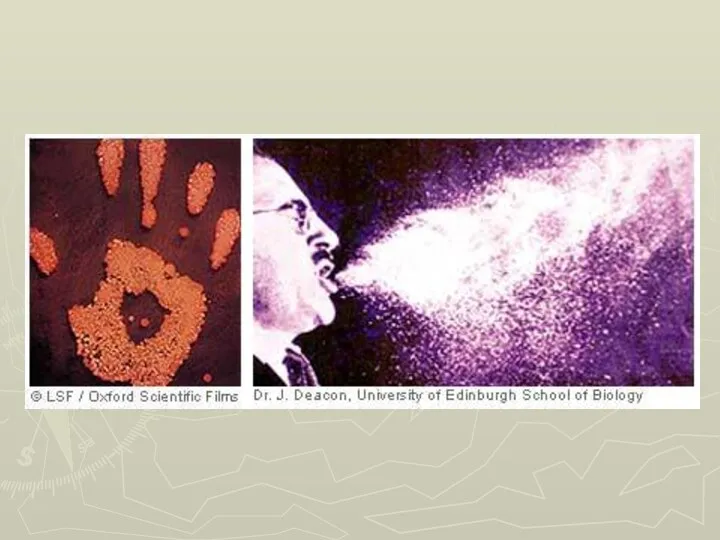

- 48. Аэрогенный механизм передачи Пути передачи: воздушно-капельный воздушно-пылевой Ворота инфекции – респираторный тракт

- 49. Кровяной механизм передачи Пути передачи: трансмиссивный (укус кровососущих насекомых) парентеральный половой Ворота инфекции – кровь

- 50. Контактный механизм передачи Пути передачи: раневой контактный прямой контакт непрямой контакт половой Ворота инфекции – кожные

- 51. Вертикальный механизм передачи Путь передачи: Трансплацентарный Ворота инфекции – ткани плода

- 53. Восприимчивый макроорганизм

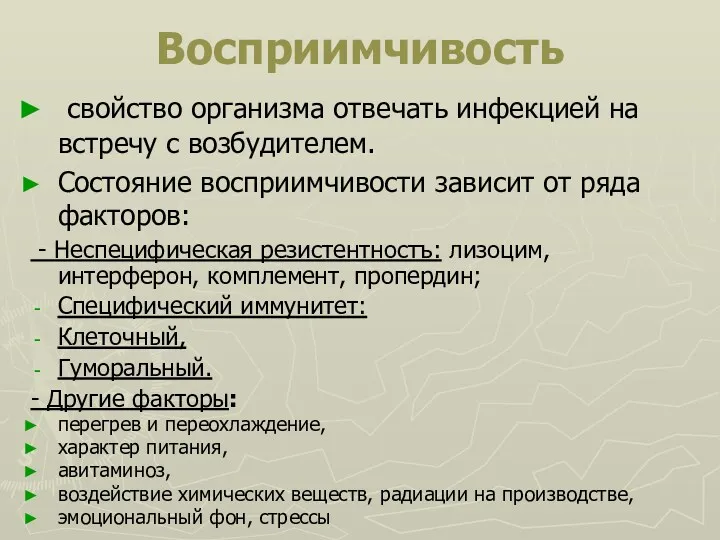

- 54. Восприимчивость свойство организма отвечать инфекцией на встречу с возбудителем. Состояние восприимчивости зависит от ряда факторов: -

- 55. Формы инфекции

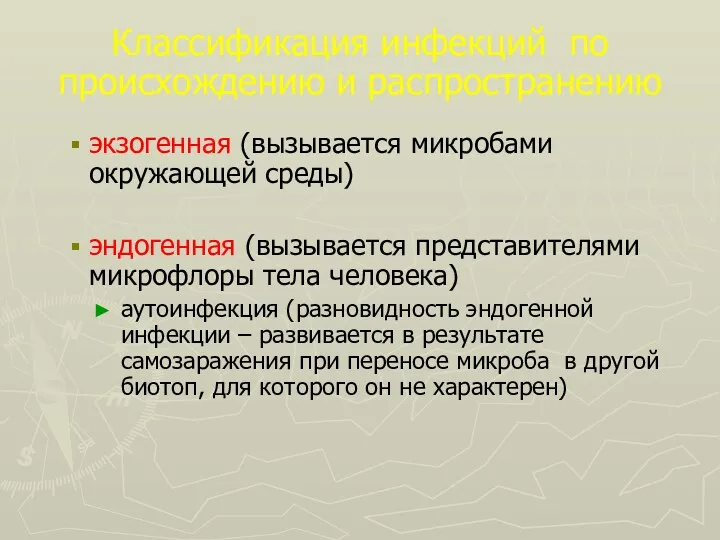

- 56. Классификация инфекций по происхождению и распространению экзогенная (вызывается микробами окружающей среды) эндогенная (вызывается представителями микрофлоры тела

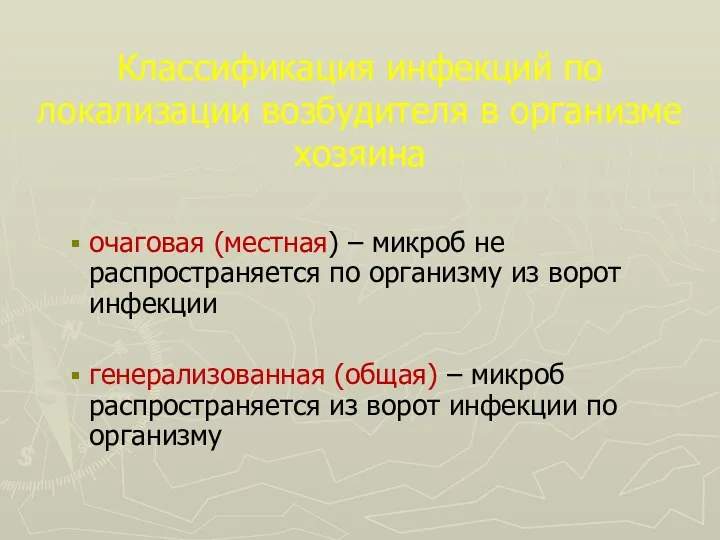

- 57. Классификация инфекций по локализации возбудителя в организме хозяина очаговая (местная) – микроб не распространяется по организму

- 58. Классификация инфекций числу видов возбудителя моноинфекция – один смешанная (микст-) инфекция – больше одного

- 59. Классификация инфекций по повторным проявлениям заболевания, вызванного тем же или другим возбудителем вторичная - присоединение инфекции,

- 60. Классификация инфекций по продолжительности взаимодействия возбудителя с макроорганизмом острая (короткий срок) хроническая (длительный срок) первичная (сразу

- 61. Классификация инфекций по клиническим проявлениям манифестная (выраженная характерная симптоматика) стертая (характерная симптоматика слабо выражена) атипичная (нехарактерная

- 62. Периоды инфекционной болезни Инкубационный Продромальный Разгар болезни Период реконвалесценции Выздоровление

- 63. Инкубационный период Поведение возбудителя: адгезия на чувствительных клетках Клиника: симптоматика отсутствует Выделение возбудителя в окружающую среду:

- 64. Продромальный период Поведение возбудителя: колонизация чувствительных клеток Клиника: неспецифическая симптоматика Выделение возбудителя в окружающую среду: не

- 65. Разгар болезни Поведение возбудителя: интенсивное размножение Клиника: специфическая симптоматика Выделение возбудителя в окружающую среду: выделяется Иммунный

- 66. Период реконвалесценции Поведение возбудителя: прекращение размножение и гибель (полное выздоровление) не интенсивное размножение (реконвалесцентное микробоносительство) Клиника:

- 67. Выздоровление клиническое – исчезают только видимые клинические симптомы, микробиологическое – макроорганизм освобождается от микроба, морфологическое –

- 69. Скачать презентацию

Первая помощь при кровотечениях

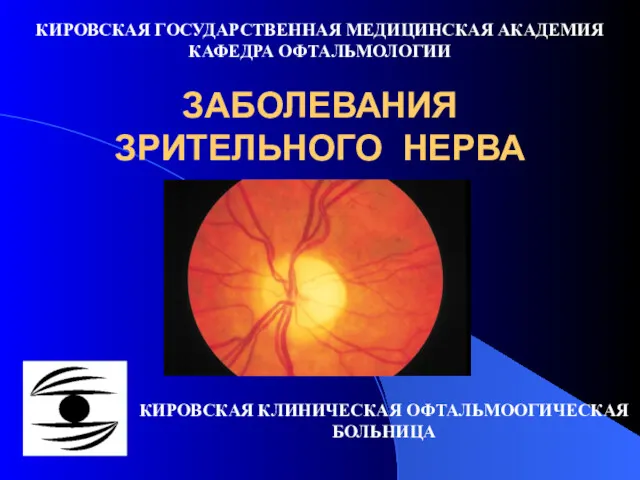

Первая помощь при кровотечениях Зрительный нерв. Заболевания зрительного нерва

Зрительный нерв. Заболевания зрительного нерва Государственное регулирование ценообразования на лекарственные препараты

Государственное регулирование ценообразования на лекарственные препараты Аралас және жасанды тамақтандыру. Жіктелуі мен сипаты.емдік және профилактикалық қоспаларды қолдануға көрсеткіштер

Аралас және жасанды тамақтандыру. Жіктелуі мен сипаты.емдік және профилактикалық қоспаларды қолдануға көрсеткіштер Лекарственные травы

Лекарственные травы Виды кровотечений, их признаки

Виды кровотечений, их признаки Пародонт ауруларының жүйесі

Пародонт ауруларының жүйесі Неотложные состояния в терапии

Неотложные состояния в терапии Основные принципы диагностики анемий

Основные принципы диагностики анемий Возрастная анатомия, физиология и гигиена

Возрастная анатомия, физиология и гигиена Патология почек. Белки мочи

Патология почек. Белки мочи Современные представления о гемокоагуляции

Современные представления о гемокоагуляции Жүйелі склеродермия

Жүйелі склеродермия Близорукость и ее профилактика

Близорукость и ее профилактика Заболевания СОПР. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области

Заболевания СОПР. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области Лечение онкологических больных

Лечение онкологических больных Хронические тонзиллиты

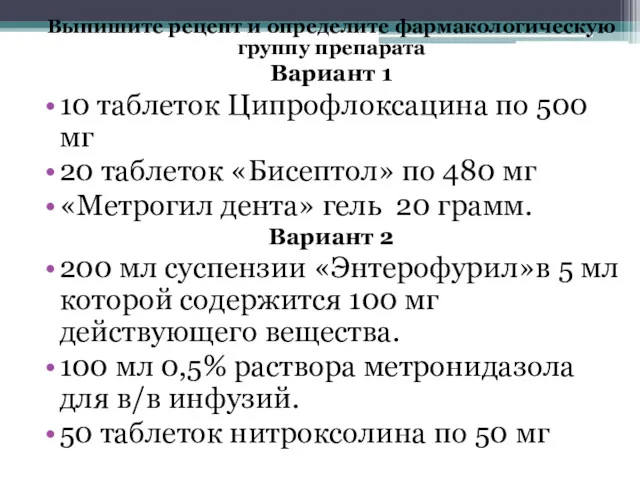

Хронические тонзиллиты Противотуберкулезные лекарственные средства

Противотуберкулезные лекарственные средства Современные методы анестезиологического обеспечения

Современные методы анестезиологического обеспечения Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения Клинический случай ХНН

Клинический случай ХНН Мысқыл (паротит)

Мысқыл (паротит) Гнойно-септические заболевание у детей и новорожденных

Гнойно-септические заболевание у детей и новорожденных Экстракттар казакша

Экстракттар казакша Физиология питания. 5 класс

Физиология питания. 5 класс Заболевание молочной железы

Заболевание молочной железы Интерпретация ЭКГ с инфарктом миокарда

Интерпретация ЭКГ с инфарктом миокарда Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания

Сестринский процесс при заболеваниях органов дыхания