Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС – синдром) в клинике внутренних болезней презентация

Содержание

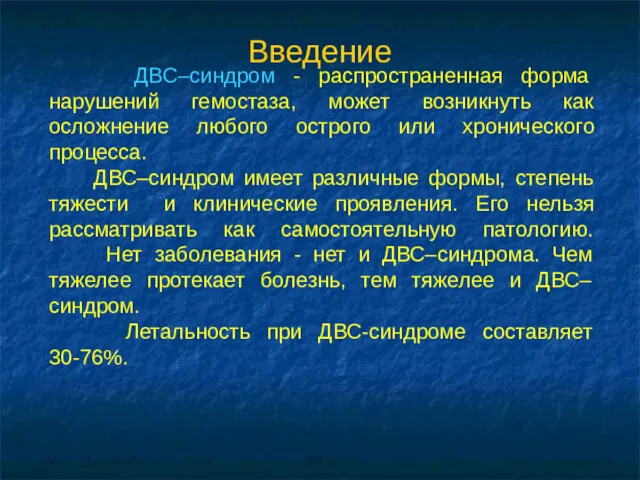

- 2. ДВС–синдром - распространенная форма нарушений гемостаза, может возникнуть как осложнение любого острого или хронического процесса. ДВС–синдром

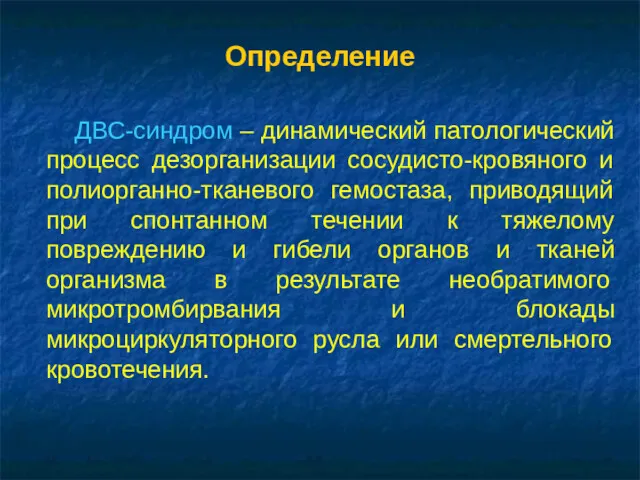

- 3. Определение ДВС-синдром – динамический патологический процесс дезорганизации сосудисто-кровяного и полиорганно-тканевого гемостаза, приводящий при спонтанном течении к

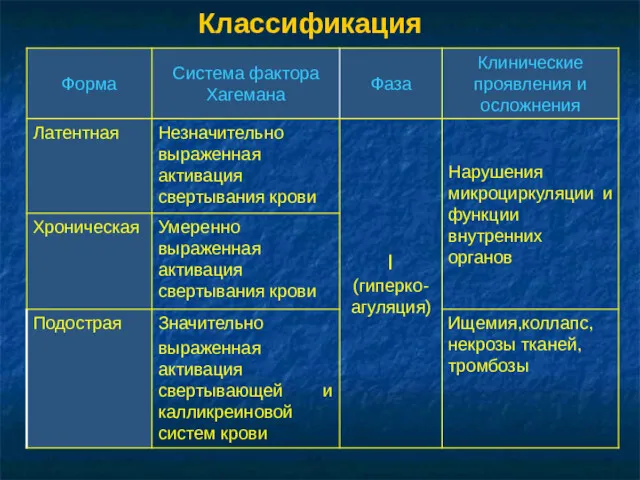

- 4. Классификация

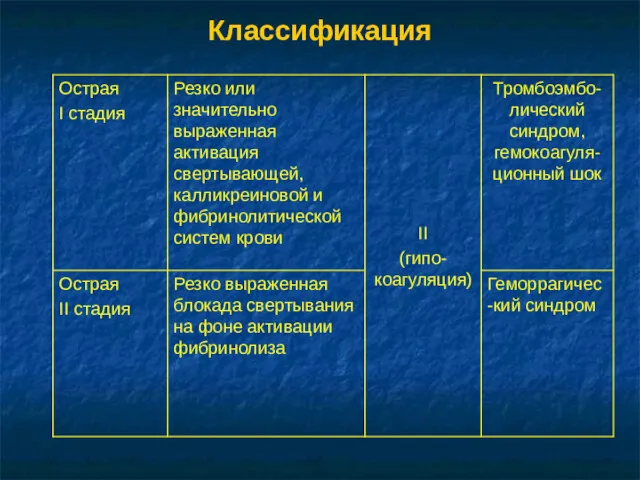

- 5. Классификация

- 6. Причины развития острого ДВС–синдрома Заболевания сосудистой стенки и сосудов: аневризма, коарктация аорты, ангиоматоз Казабаха-Меррита, аортит Такаясу,

- 7. Причины развития острого ДВС–синдрома Опухоли: рак, карциноид, нейробластома, рабдомиосаркома.

- 8. Причины развития острого ДВС–синдрома Заболевания системы крови: острый промиелоцитарный лейкоз, эритремия, хронический мегакариоцитарный лейкоз, внутрисосудистый гемолиз,

- 9. Причины развития острого ДВС–синдрома Акушерские осложнения: септический аборт, отслойка плаценты, эмболия околоплодными водами, внематочная беременность, тяжелая

- 10. Причины развития острого ДВС–синдрома Смешанные формы: сепсис, шок (травматический, геморрагический, ожоговый, анафилактический, септический), массивные поражения тканей

- 11. Причины развития острого ДВС–синдрома Смешанные формы: эксикоз, жировая эмболия, отравления и интоксикации, ацидоз, гипоксия, острый гепатит,

- 12. Причины развития острого ДВС–синдрома Смешанные формы: эксикоз, жировая эмболия, отравления и интоксикации, ацидоз, гипоксия, острый гепатит,

- 13. Причины развития острого ДВС–синдрома Смешанные формы: гиперлипидемия, амилоидоз, гепатаргия (герпес, краснуха, оспа, цитомегаловирус), геморрагическая лихорадка, малярия,

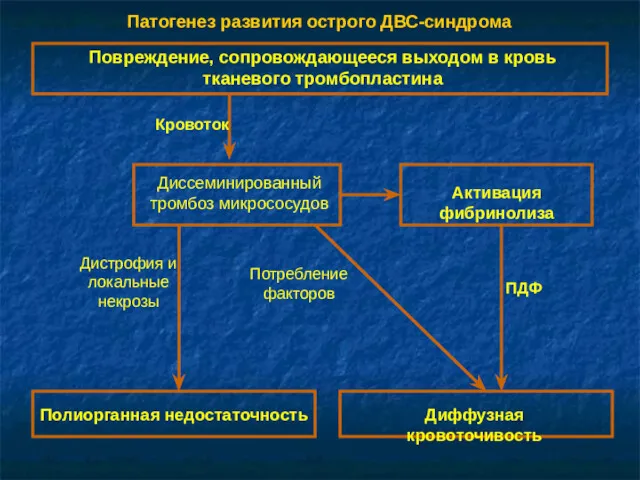

- 14. Патогенез развития острого ДВС-синдрома Повреждение, сопровождающееся выходом в кровь тканевого тромбопластина Диссеминированный тромбоз микрососудов Кровоток Потребление

- 15. Патогенез ДВС-синдрома При ДВС-синдроме происходит прижизненное образование микротромбов в системе микроциркуляции с последующей дисфункцией внутренних органов.

- 16. Патогенез ДВС-синдрома Локальные кровотечения обусловлены местными повреждениями или дисфункцией тканей (при травмах, хирургических вмешательствах, острых язвах

- 17. Патогенез ДВС-синдрома При подостром ДВС-синдроме на фоне изолированной или сочетанной недостаточности внутренних органов нередко развиваются тромбоэмболические

- 18. Клинические формы ДВС-синдрома Острая форма проявляется при остром течении основного заболевания или при заболевании, осложненном каким-либо

- 19. Клинические формы ДВС-синдрома При острой форме может быть выражен геморрагический синдром, который в начале проявляется кровотечениями:

- 20. Клинические формы ДВС-синдрома Подострая форма может наблюдаться: при тяжелых иммунокомплексных васкулитах, подостром гломерулонефрите, геморрагическом васкулите и

- 21. Клинические формы ДВС-синдрома Хроническая форма встречается при длительно текущих, хронических заболеваниях таких как: гипертоническая болезнь, ишемическая

- 22. Клинические формы ДВС-синдрома Хроническая форма может протекать с: длительной гиперкоагуляцией и рецидивирующими тромбозами вен (при раке),

- 23. Клинические формы ДВС-синдрома Хроническая форма обычно протекает практически бессимптомно. ДВС-синдром можно обнаружить только с помощью лабораторных

- 24. Клиническая картина ДВС-синдрома Клиническим эквивалентом различных форм ДВС-синдрома являются нарушения функций внутренних органов (легких, печени, сердца,

- 25. Клиническая картина ДВС-синдрома При сочетании почечной и печеночной недостаточности наблюдается гепаторенальный синдром. Нарушения микроциркуляции в слизистой

- 26. Клиническая картина ДВС-синдрома Клиническая картина острого ДВС-синдрома характеризуется острой дисфункцией и дистрофией внутренних органов, гемокоагуляционным шоком,

- 27. Диагностика ДВС-синдрома Диагностика ДВС-синдрома должна базироваться на: клинической картине, изменениях коагулограммы. Лабораторная диагностика ДВС-синдрома не только

- 28. В диагностике ДВС-синдрома важное значение имеют дополнительные методы исследования. Лабораторные методы: кислотно-основное равновесие, газовый состав крови,

- 29. Инструментальные методы: (функциональные, радионуклидные) функций внутренних органов, диагностика венозных (ультразвуковая допплерография – УЗДГ, флебосцинтиграфия, флебография), диагностика

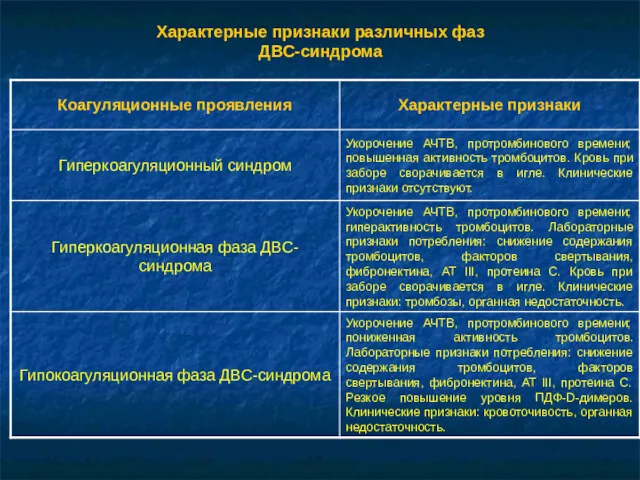

- 30. Характерные признаки различных фаз ДВС-синдрома

- 31. Диагностика ДВС-синдрома Гиподиагностика ДВС-синдрома обусловлена: отождествлением его с тромбогеморрагическим синдромом, недооценкой значимости переходных форм в патогенезе,

- 32. Клинические примеры Больной И., 58 лет находился на лечении по поводу острого крупноочагового нижнего инфаркта миокарда.

- 33. Клинические примеры Следовательно, у больного И., 58 лет, инфаркт миокарда осложнился тромбоэмболическим синдромом, гангреной нижней конечности,

- 34. Клинические примеры Больная В., 37 лет, поступила в хирургическое отделение на 4-е сутки после появления болей

- 35. Клинические примеры На обзорной рентгенограмме брюшной полости эктазированные петли тонкой кишки, в них газ и уровни

- 36. Через сутки состояние больной резко ухудшилось: появилась тахикардия, одышка, падение АД, мраморность кожных покровов, макрогематурия. Живот

- 37. Клинические примеры Сохранялась макрогематурия, появилась массивная гематома, занимающая всю нижнюю половину тела, множественные кровоподтеки по всему

- 38. Клинические примеры Таким образом, у больной В., 37 лет с некрозом тонкой кишки, перитонитом в результате

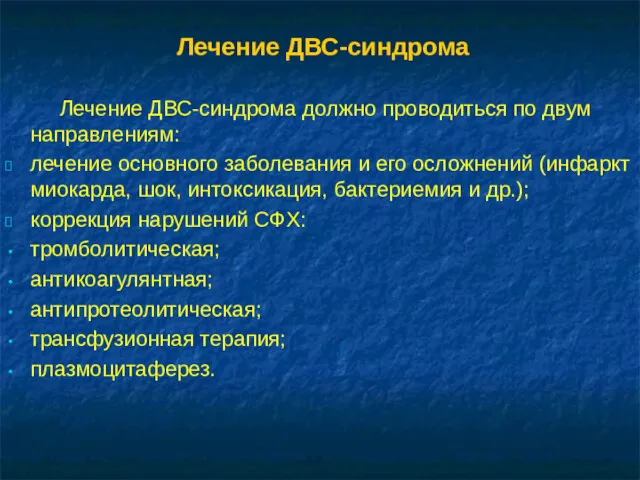

- 39. Лечение ДВС-синдрома Лечение ДВС-синдрома должно проводиться по двум направлениям: лечение основного заболевания и его осложнений (инфаркт

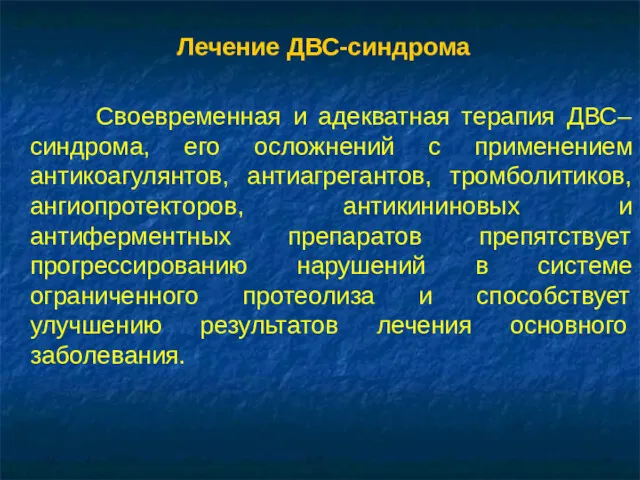

- 40. Лечение ДВС-синдрома Своевременная и адекватная терапия ДВС–синдрома, его осложнений с применением антикоагулянтов, антиагрегантов, тромболитиков, ангиопротекторов, антикининовых

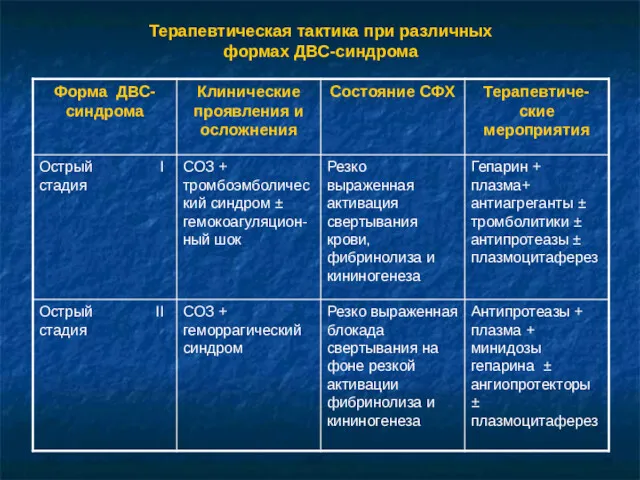

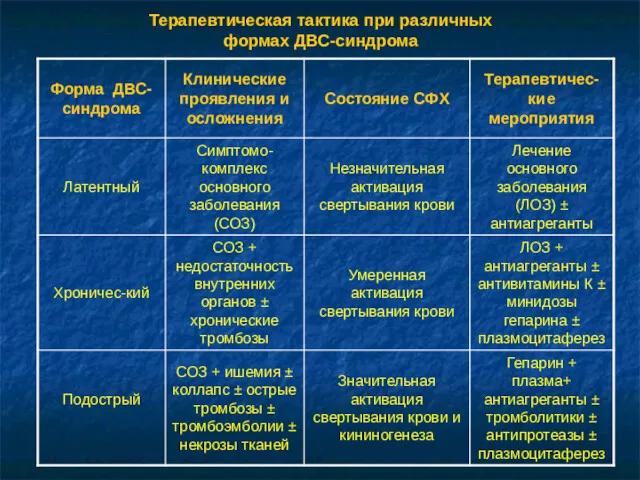

- 41. Терапевтическая тактика при различных формах ДВС-синдрома

- 42. Коррекция нарушений в системе гемостаза при самой различной патологии может способствовать не только снижению дальнейшей активации

- 43. Лечение и профилактика ДВС-синдрома проводятся с учетом характера, фазы развития основного заболевания в соответствии с патогенетической

- 44. Терапевтическая тактика при различных формах ДВС-синдрома

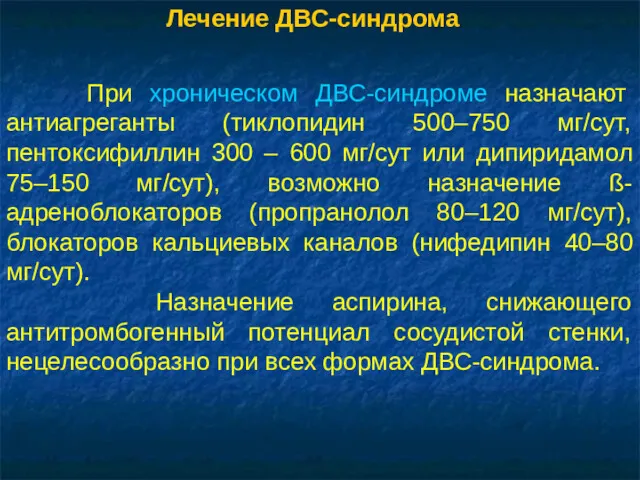

- 45. При хроническом ДВС-синдроме назначают антиагреганты (тиклопидин 500–750 мг/сут, пентоксифиллин 300 – 600 мг/сут или дипиридамол 75–150

- 46. При подостром ДВС-синдроме назначают антиагреганты, ß-адреноблокаторы, антагонисты кальция, реополиглюкин, гепарин подкожно 5000 – 10000 ЕД каждые

- 47. В частности, сочетанная антикоагулянтная и тромболитическая терапия при массивной тромбоэмболии легочной артерии или крупноочаговом инфаркте миокарда

- 48. Для профилактики инфаркта миокарда при нестабильной стенокардии, лечение назначают с внутривенной инфузией гепарина 1000 ЕД/ч с

- 49. Профилактика ДВС-синдрома Профилактика ДВС–синдрома состоит в: правильном лечении основного заболевания и его осложнений, уменьшении травматичности хирургических

- 50. Профилактика ДВС-синдрома Хирургические операции, проводимые на фоне острого или подострого ДВС–синдрома, опасны серьезными тромбогеморрагическими осложнениями, поэтому

- 51. Заключение ДВС-синдром всегда вторичен, являясь лишь «тенью» первичной патологии. ДВС-синдром является неспецифической реакцией организма на патологический

- 53. Скачать презентацию

Ранний послеоперационный период

Ранний послеоперационный период Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука. Предмет, методи, значення для практики охорони здоров’я

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука. Предмет, методи, значення для практики охорони здоров’я Физиологические механизмы регуляции в организме

Физиологические механизмы регуляции в организме Герпетическая инфекция

Герпетическая инфекция Аналық бездің қатерлі ісігі

Аналық бездің қатерлі ісігі Обследование альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти

Обследование альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти Одонтогенные новообразования челюстей у детей (амелобластома, одонтома, цементома)

Одонтогенные новообразования челюстей у детей (амелобластома, одонтома, цементома) Малярия, токсоплазма, лямблии

Малярия, токсоплазма, лямблии Балалар жақ сүйегінің периоститі

Балалар жақ сүйегінің периоститі Патологическая стираемость твердых тканей зубов

Патологическая стираемость твердых тканей зубов Балаларда туа пайда болған жүрек ақаулары

Балаларда туа пайда болған жүрек ақаулары Скажи наркотикам нет

Скажи наркотикам нет Оптимизация обучения студентов медицинского университета

Оптимизация обучения студентов медицинского университета Жасқа байланысты,асқынбаған тіс жегісінде,жүйелі аурулар мен зат алмасу ауруларында ұлпадағы өзгерістер

Жасқа байланысты,асқынбаған тіс жегісінде,жүйелі аурулар мен зат алмасу ауруларында ұлпадағы өзгерістер Предварительные и периодические медицинские осмотры работников

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников Применения Ботулинотоксин-А при лечении невралгии тройничного нерва

Применения Ботулинотоксин-А при лечении невралгии тройничного нерва Әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары

Әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары Метаболизм липидов

Метаболизм липидов Рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы Учение о диагнозе

Учение о диагнозе Введение в сексологию

Введение в сексологию Поражения слизистой оболочки полости рта при дерматозах

Поражения слизистой оболочки полости рта при дерматозах Биохимия слюны

Биохимия слюны Профилактика наркомании и формирование установок на ведение здорового образа жизни среди молодежи

Профилактика наркомании и формирование установок на ведение здорового образа жизни среди молодежи Актуальные вопросы проведения химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку в Алтайском крае

Актуальные вопросы проведения химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери ребенку в Алтайском крае Диагностика раннего рака желудка

Диагностика раннего рака желудка Modal Verbs Lobular Pneumonia

Modal Verbs Lobular Pneumonia Аутоиммунный гепатит. Определение. Классификация

Аутоиммунный гепатит. Определение. Классификация