Содержание

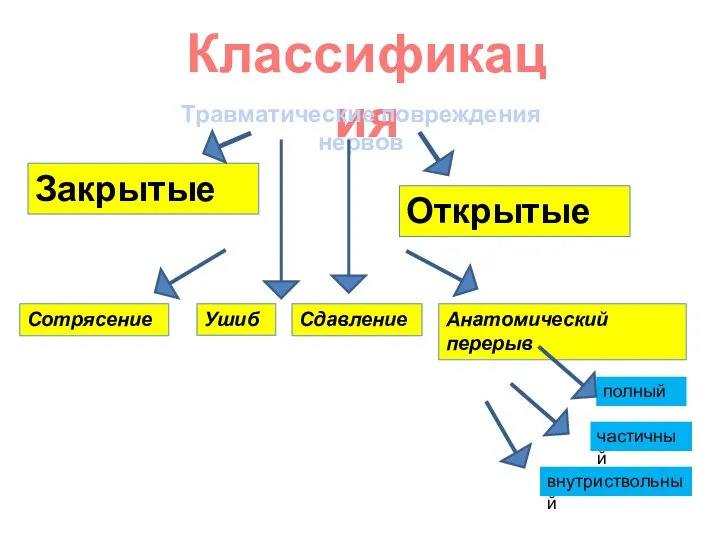

- 2. Классификация Открытые Закрытые Сотрясение Ушиб Сдавление Анатомический перерыв полный частичный внутриствольный Травматические повреждения нервов

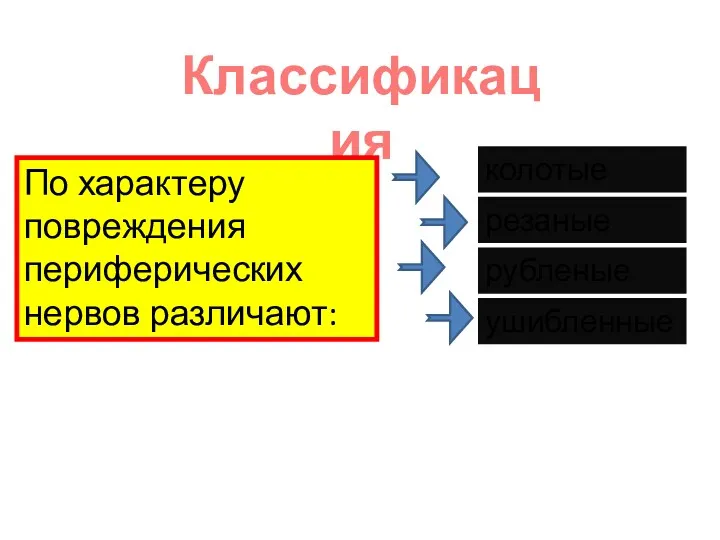

- 3. Классификация По характеру повреждения периферических нервов различают: колотые резаные рубленые ушибленные

- 4. Классификация по типу сдавления тракционные химические ожоговые радиационные

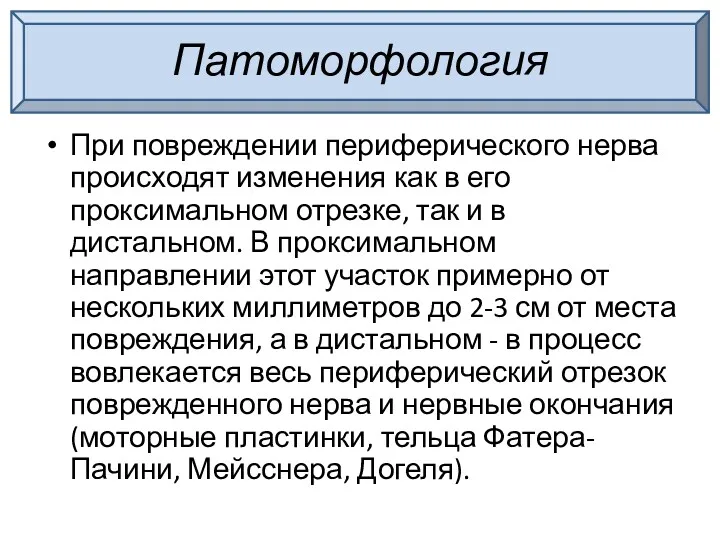

- 5. Патоморфология При повреждении периферического нерва происходят изменения как в его проксимальном отрезке, так и в дистальном.

- 7. Шванновские клетки начинают быстро делиться, увеличивается их количество, они захватывают зерна, глыбки распадающегося миелина, аксонов и

- 8. Если невозможно прорастание аксоплазмы в периферический конец из-за имеющихся препятствий (гематома, рубец, инородное тело, смещенная мышца,

- 9. Синдромы повреждения периферических нервов

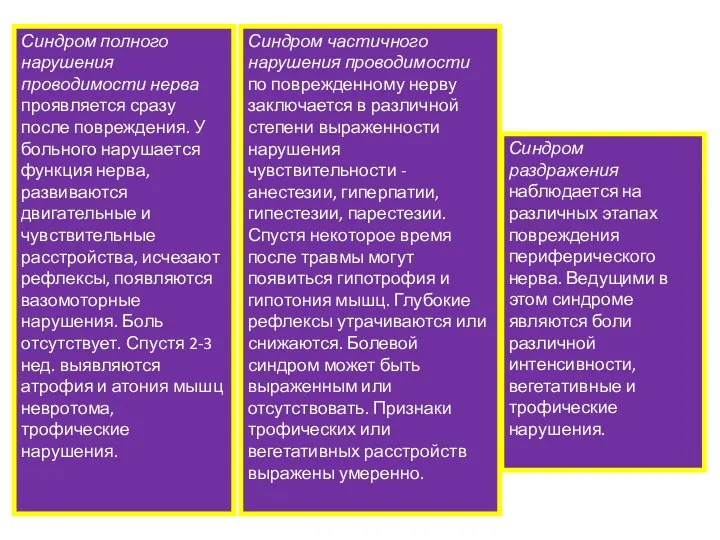

- 10. Синдром полного нарушения проводимости нерва проявляется сразу после повреждения. У больного нарушается функция нерва, развиваются двигательные

- 11. Симптомы повреждения плечевого сплетения При травме первичных стволов плечевого сплетения возникает паралич Дюшенн-Эрба - слабость проксимальных

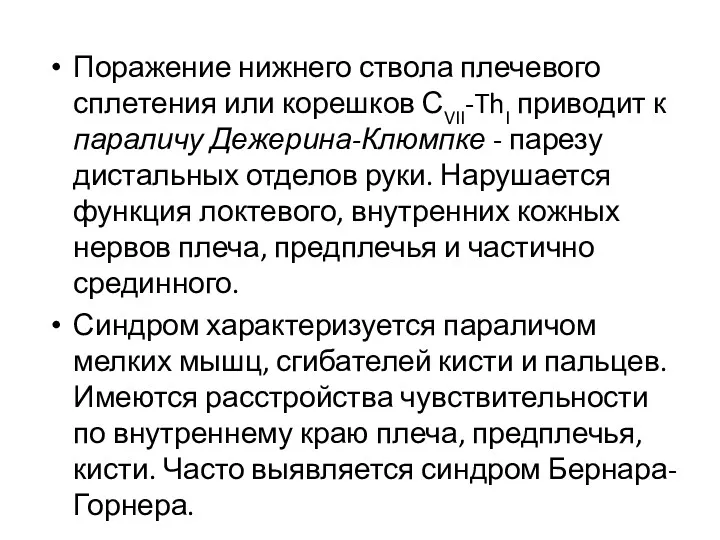

- 12. Поражение нижнего ствола плечевого сплетения или корешков СVII-ThI приводит к параличу Дежерина-Клюмпке - парезу дистальных отделов

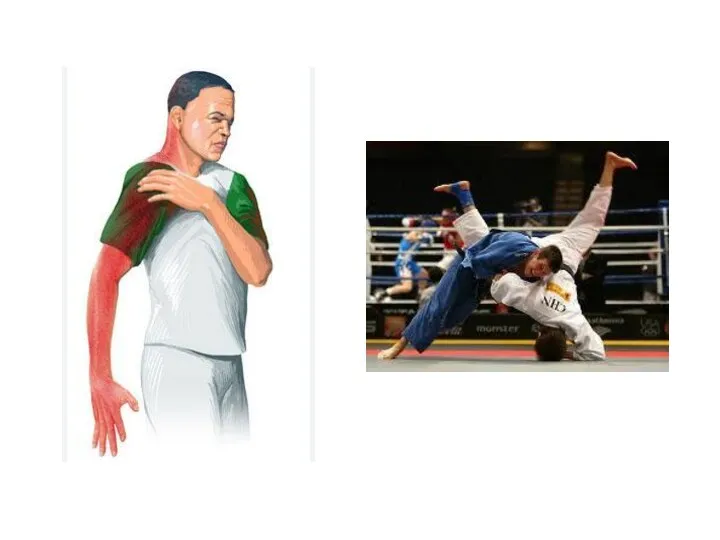

- 14. Симптомы поражения подмышечного (подкрыльцового) нерва. Невозможно поднять плечо во фронтальной плоскости до горизонтального уровня. Выявляются атрофия

- 15. Симптомы поражения кожно-мышечного нерва Нарушено сгибание предплечья, выявляются атрофия и атония двуглавой мышцы плеча, отсутствует рефлекс

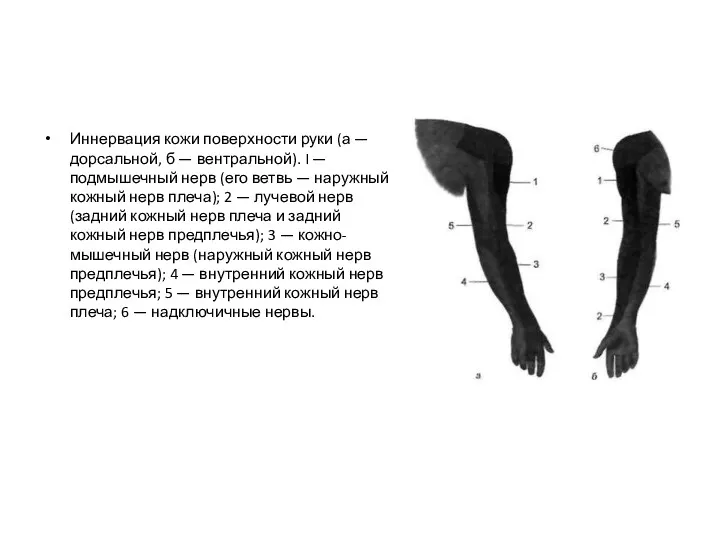

- 16. Иннервация кожи поверхности руки (а — дорсальной, б — вентральной). I — подмышечный нерв (его ветвь

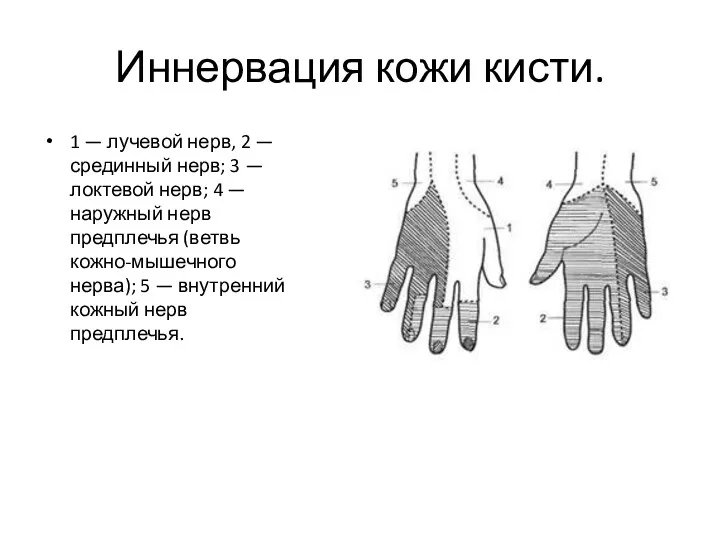

- 17. Иннервация кожи кисти. 1 — лучевой нерв, 2 — срединный нерв; 3 — локтевой нерв; 4

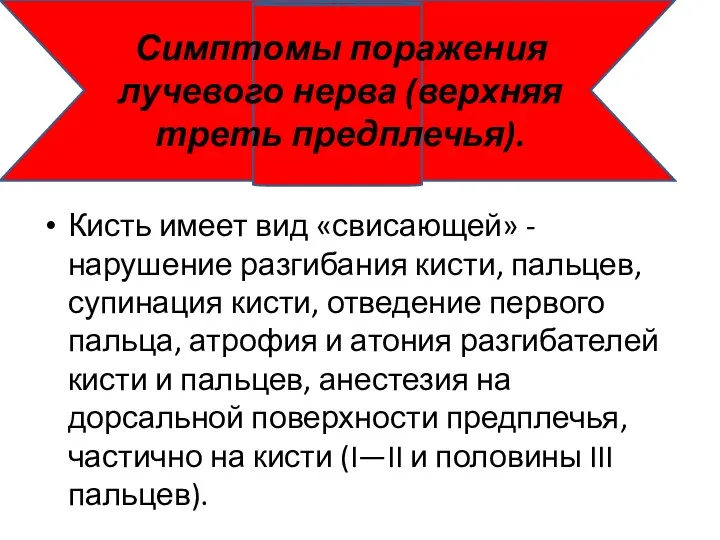

- 18. Симптомы поражения лучевого нерва (верхняя треть предплечья). Кисть имеет вид «свисающей» - нарушение разгибания кисти, пальцев,

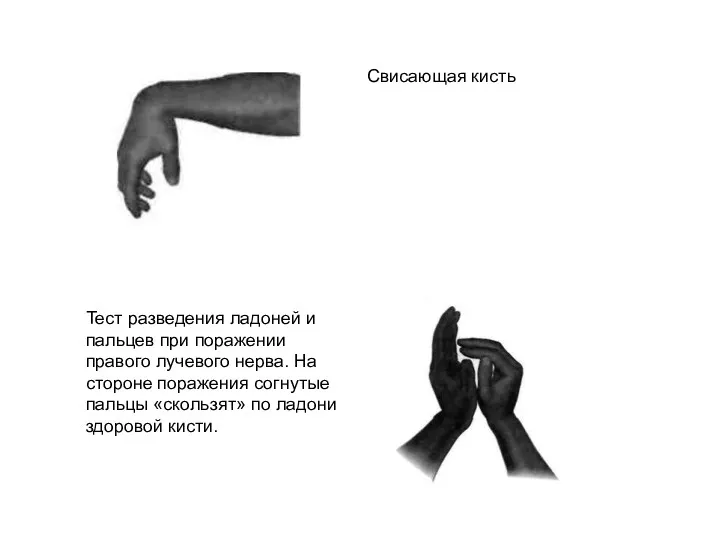

- 19. Тест разведения ладоней и пальцев при поражении правого лучевого нерва. На стороне поражения согнутые пальцы «скользят»

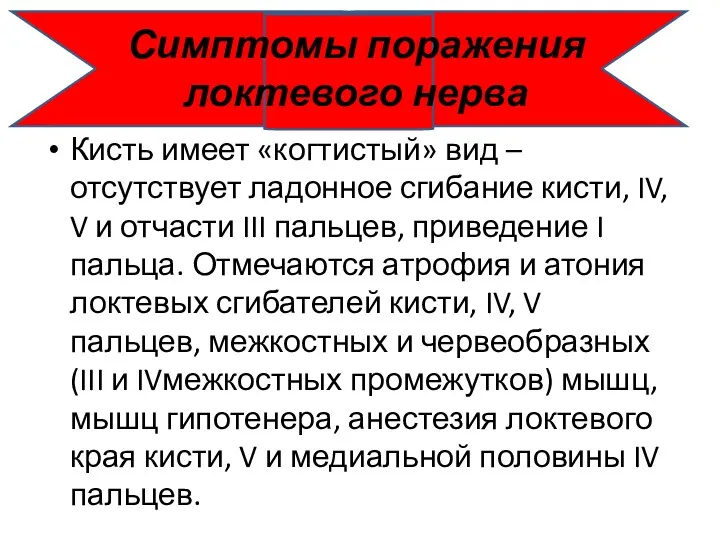

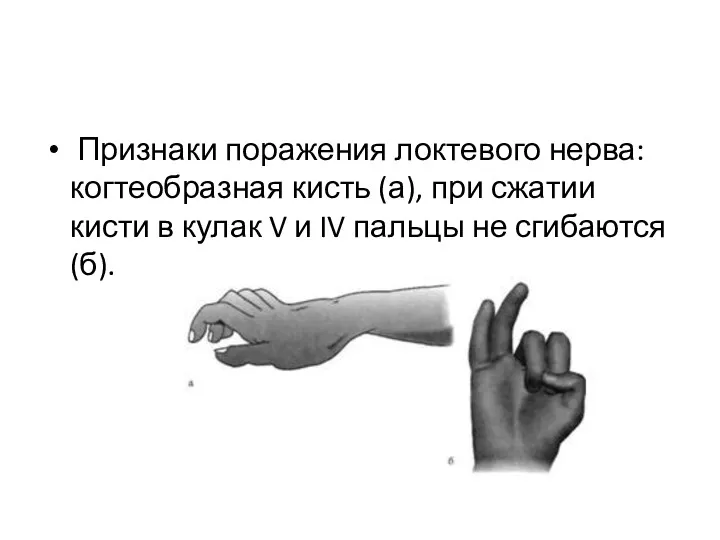

- 20. Симптомы поражения локтевого нерва Кисть имеет «когтистый» вид – отсутствует ладонное сгибание кисти, IV, V и

- 21. Признаки поражения локтевого нерва: когтеобразная кисть (а), при сжатии кисти в кулак V и IV пальцы

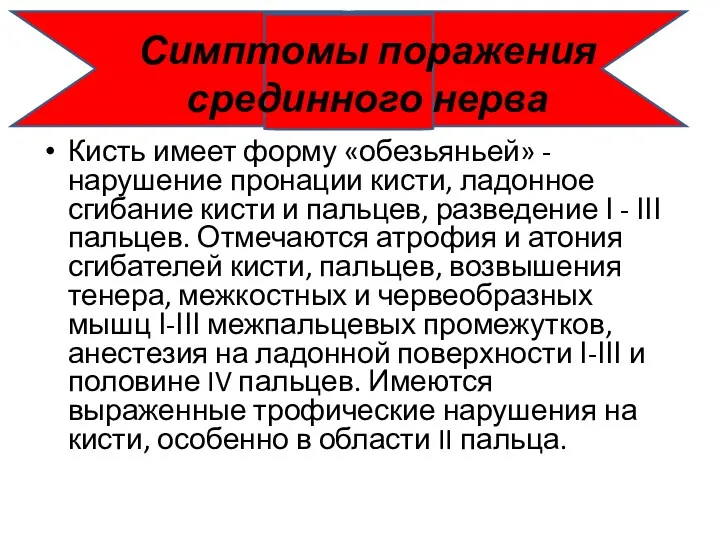

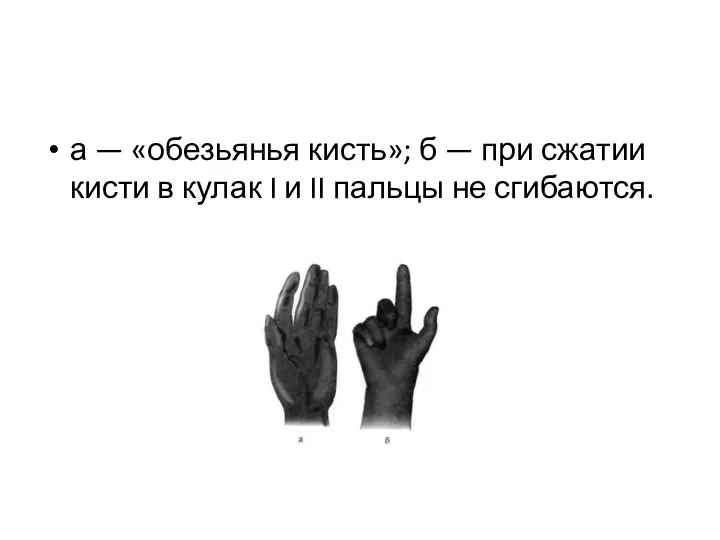

- 22. Симптомы поражения срединного нерва Кисть имеет форму «обезьяньей» - нарушение пронации кисти, ладонное сгибание кисти и

- 23. а — «обезьянья кисть»; б — при сжатии кисти в кулак I и II пальцы не

- 24. Симптомы поражения бедренного нерва. Невозможно разгибание голени, имеется атрофия четырехглавой мышцы бедра, утрачен коленный рефлекс, выявляется

- 25. Симптомы поражения запирательного нерва. Затруднены приведение ноги и поворот ее кнаружи, определяются анестезия на внутренней поверхности

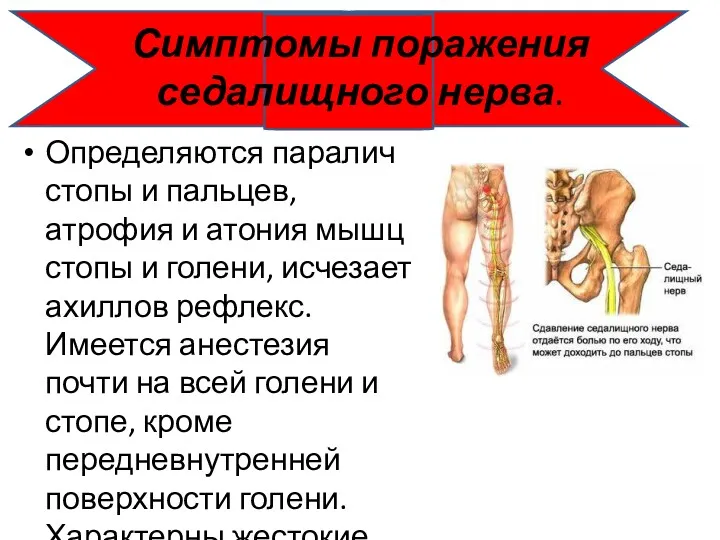

- 26. Симптомы поражения седалищного нерва. Определяются паралич стопы и пальцев, атрофия и атония мышц стопы и голени,

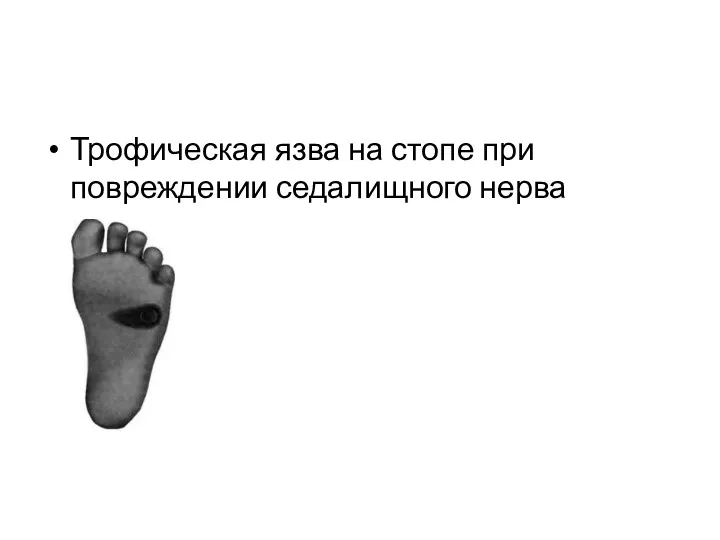

- 27. Трофическая язва на стопе при повреждении седалищного нерва

- 28. Симптомы поражения малоберцового нерва. Выявляется «свисающая» стопа. Невозможны разгибание стопы и пальцев, а также поворот стопы

- 29. Симптомы поражения большеберцового нерва Выявляется «пяточная» стопа. Пальцы резко согнуты. Имеется паралич мышц сгибателей стопы и

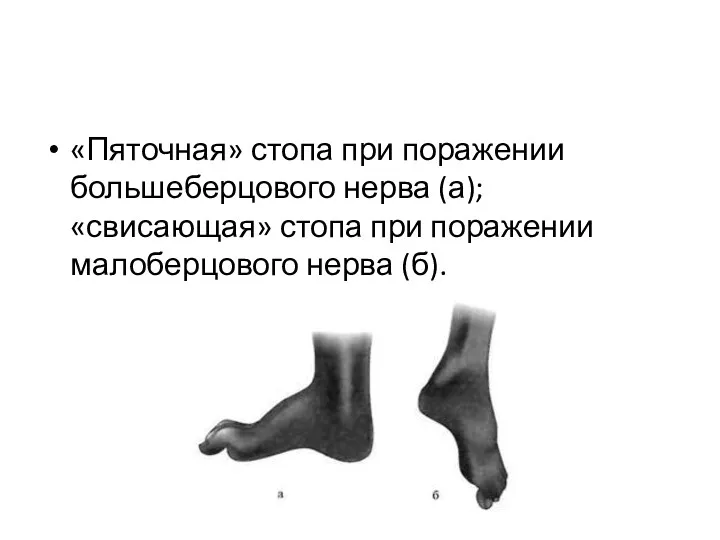

- 30. «Пяточная» стопа при поражении большеберцового нерва (а); «свисающая» стопа при поражении малоберцового нерва (б).

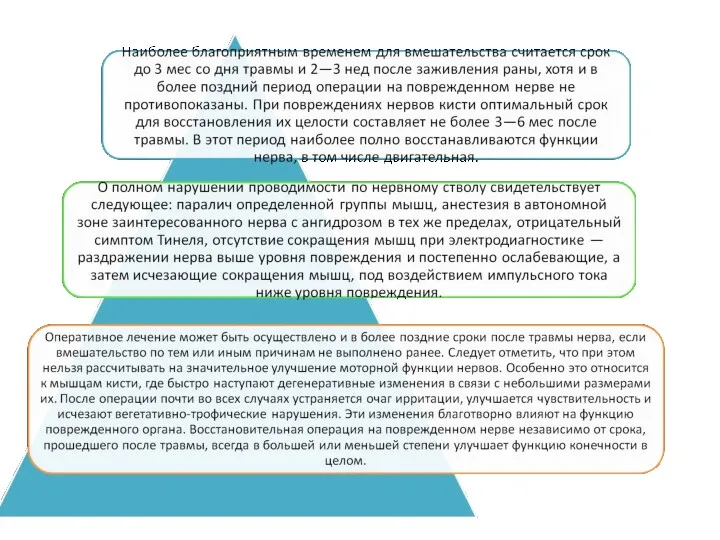

- 31. Показания к операции. Основными показаниями к оперативному вмешательству на поврежденных периферических нервах являются наличие двигательных выпадений,

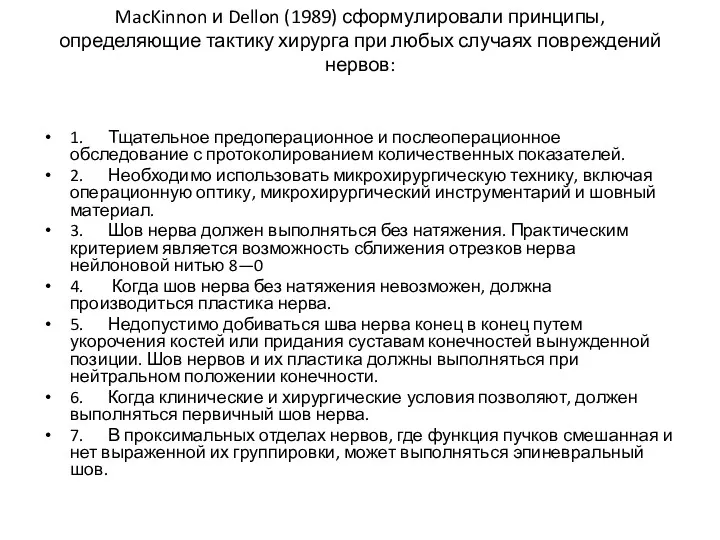

- 33. MacKinnon и Dellon (1989) сформулировали принципы, определяющие тактику хирурга при любых случаях повреждений нервов: 1. Тщательное

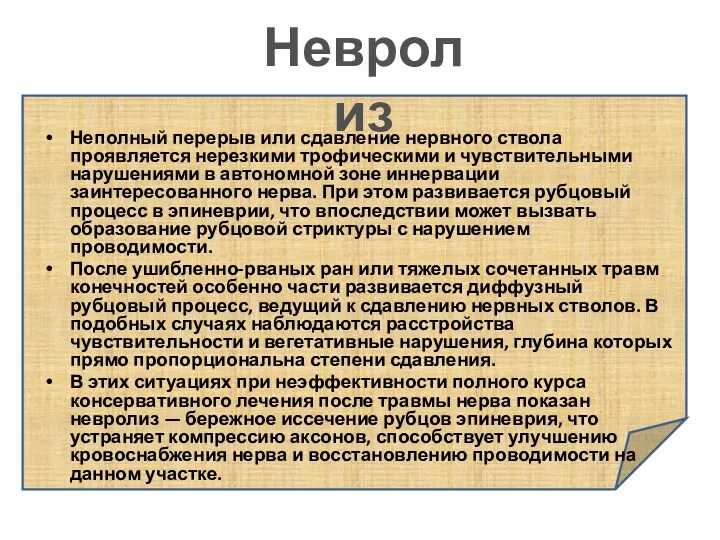

- 35. Неполный перерыв или сдавление нервного ствола проявляется нерезкими трофическими и чувствительными нарушениями в автономной зоне иннервации

- 36. Оперативный подход к нерву должен быть тщательно продуман и осуществлен с большой методичностью и максимально бережным

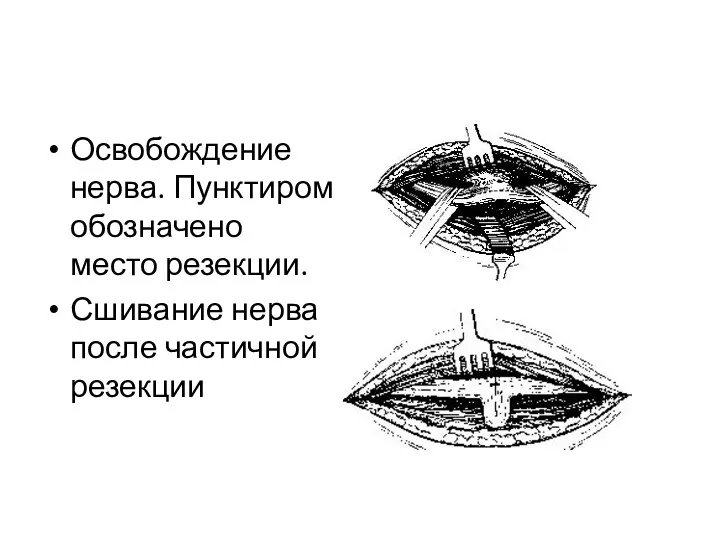

- 37. Освобождение нерва. Пунктиром обозначено место резекции. Сшивание нерва после частичной резекции

- 38. Это наиболее простой оперативный прием, хотя и требует известного опыта, в противном случае возможны технические ошибки.

- 39. Микрохирургическая техника была введена в повседневную практику в 1976 г. и применяется постоянно, обеспечивается операционным микроскопом

- 40. Особенно большие трудности при реконструкции нерва возникают в тех случаях, если имеется дефект между его концами.

- 41. В большинстве случаев повреждения периферических нервов сочетаются с повреждением сосудов, что объясняется их анатомическим соотношением. Наряду

- 42. Нейроррафия Нейроррафия (шов нерва) — тонкая операция, которую надо делать маленькими, тонкими инструментами. Шов нервов надо

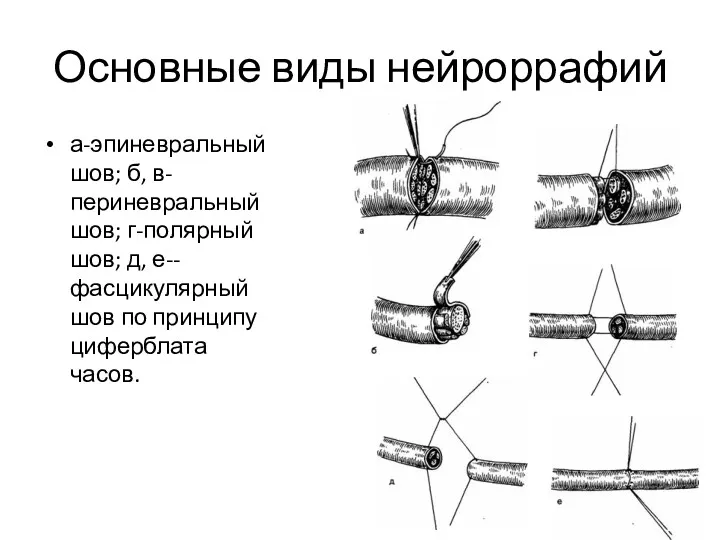

- 43. Основные виды нейроррафий а-эпиневральный шов; б, в-периневральный шов; г-полярный шов; д, е--фасцикулярный шов по принципу циферблата

- 44. При военновременных огнестрельных ранениях шов нерва должен быть элементом первичной обработки раны. В докладе на Первом

- 45. В послеоперационном периоде, а также если нет показаний к хирургическому вмешательству па нерве, проводят длительное и

- 47. Список используемых ресурсов

- 49. Скачать презентацию

Травматизм в спорте

Травматизм в спорте Терең веналық флебит. Тромбофлебит, флеботромбоз

Терең веналық флебит. Тромбофлебит, флеботромбоз Опыт оздоровления хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота

Опыт оздоровления хозяйств от лейкоза крупного рогатого скота Кровь. Состав крови

Кровь. Состав крови Воспалительные заболевания женских половых органов. Нозологические формы

Воспалительные заболевания женских половых органов. Нозологические формы Острые лейкозы

Острые лейкозы Современные аспекты диагностики и терапии больных парентеральными вирусными гепатитами

Современные аспекты диагностики и терапии больных парентеральными вирусными гепатитами Одонтогенные кисты

Одонтогенные кисты Лекарственные растения

Лекарственные растения Гигиенический режим аптечных учреждений. (Лекция 16)

Гигиенический режим аптечных учреждений. (Лекция 16) Внутриутробное воспитание малыша

Внутриутробное воспитание малыша Заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз

Заболевания щитовидной железы. Гипотиреоз Острые аллергические реакции

Острые аллергические реакции Анафилактический шок

Анафилактический шок Балалардағы дермо-респираторлық синдром

Балалардағы дермо-респираторлық синдром Морфологические и радиологические особенности анатомии временных и постоянных зубов

Морфологические и радиологические особенности анатомии временных и постоянных зубов Давление заклинивания легочной артерии

Давление заклинивания легочной артерии Хроническая ишемия мозга. Транзиторная ишемическая атака

Хроническая ишемия мозга. Транзиторная ишемическая атака Балалардағы бұлшық ет жүйесінің анатомо-физиологиялық ерекшеліктері

Балалардағы бұлшық ет жүйесінің анатомо-физиологиялық ерекшеліктері Ботулизм. Классификация видов ботулизма. Эпидемиология. Патогенез заболевания. Симптомы и течение. Диагностика. Лечение

Ботулизм. Классификация видов ботулизма. Эпидемиология. Патогенез заболевания. Симптомы и течение. Диагностика. Лечение Холиномиметические средства (Лекция № 4)

Холиномиметические средства (Лекция № 4) Неязвенные желудочные диспепсии

Неязвенные желудочные диспепсии Көздің жарақаттары

Көздің жарақаттары Спирометрия. Объемы и емкости легких

Спирометрия. Объемы и емкости легких Дисплазия тазобедренного сустава. Косолапость. Кривошея

Дисплазия тазобедренного сустава. Косолапость. Кривошея The Tooth structure

The Tooth structure Плодоразрушающая операция (краниотомия)

Плодоразрушающая операция (краниотомия) Өңеш рагы

Өңеш рагы