Содержание

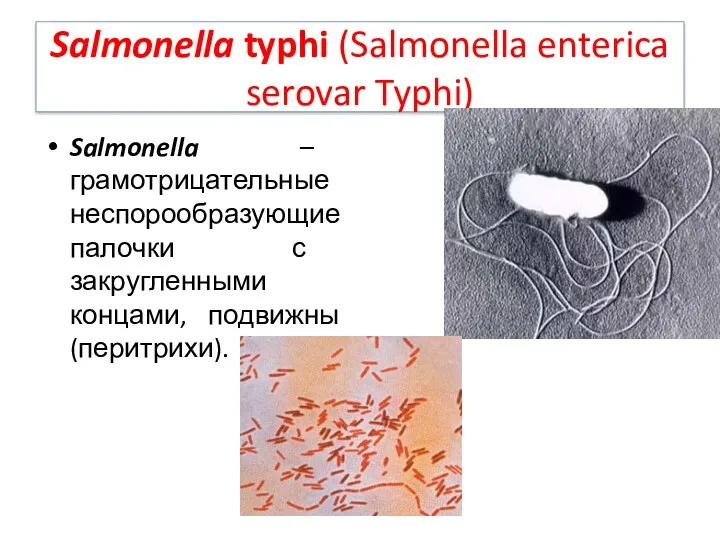

- 2. Salmonella typhi (Salmonella enterica serovar Typhi) Salmonella – грамотрицательные неспорообразующие палочки с закругленными концами, подвижны (перитрихи).

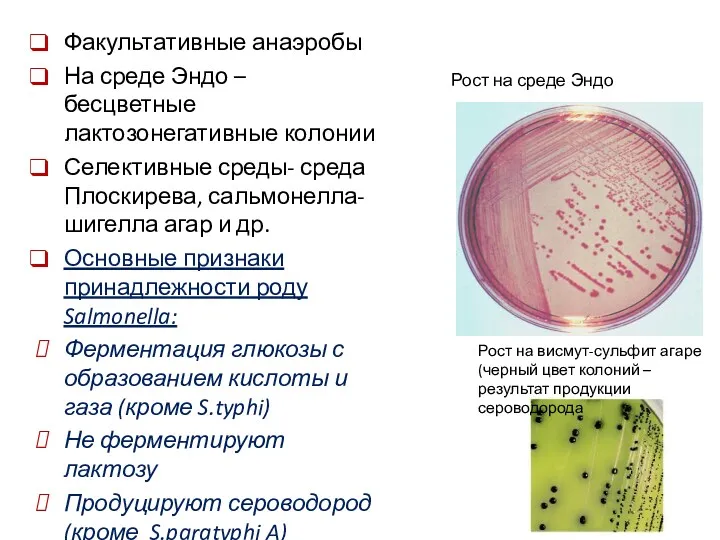

- 3. Факультативные анаэробы На среде Эндо – бесцветные лактозонегативные колонии Селективные среды- среда Плоскирева, сальмонелла-шигелла агар и

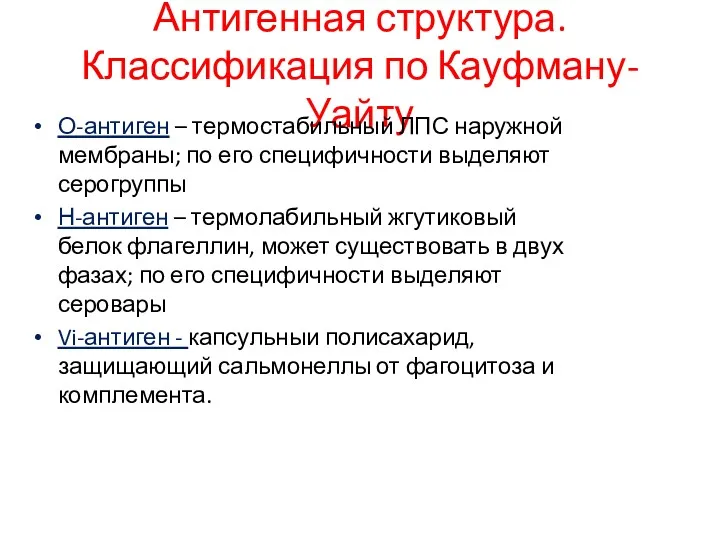

- 4. Антигенная структура. Классификация по Кауфману-Уайту О-антиген – термостабильный ЛПС наружной мембраны; по его специфичности выделяют серогруппы

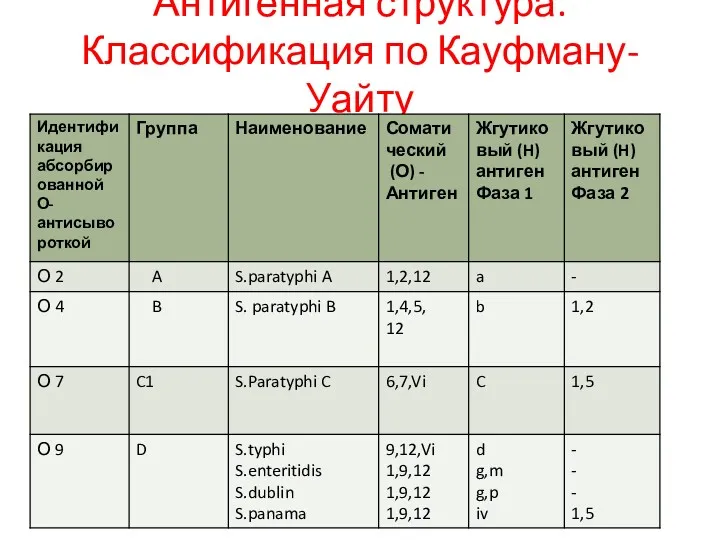

- 5. Антигенная структура. Классификация по Кауфману-Уайту

- 6. Vi-антиген Наиболее важными в идентификации возбудителя брюшного тифа и паратифа С являются идентификация Vi-антигена. Однако содержание

- 7. Факторы патогенности Фимбрии и белки наружной мембраны – факторы адгезии; Белки системы секреции 3 типа (ТТSS)

- 8. Субъединицы А Субъединицы В A2B5 PltA (pertussis-like toxin A) CdtB CDT (cytolethal distending toxin, цитотоксичный расширяющий

- 9. PltA, PltB, и CdtB кодируются генами в составе одного оперона. S.Typhi продуцирует токсин только в клетках

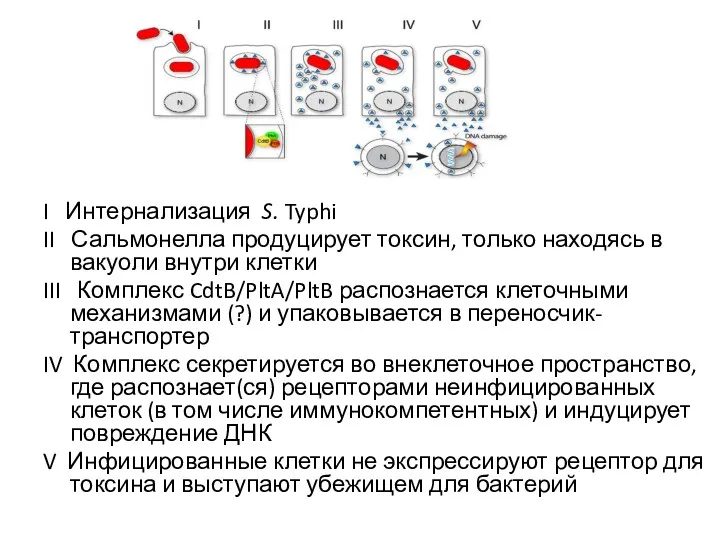

- 10. I Интернализация S. Typhi II Сальмонелла продуцирует токсин, только находясь в вакуоли внутри клетки III Комплекс

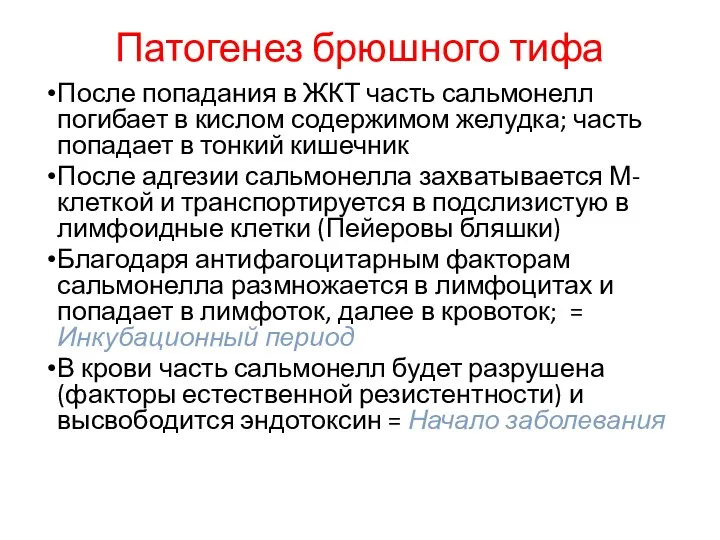

- 11. Патогенез брюшного тифа После попадания в ЖКТ часть сальмонелл погибает в кислом содержимом желудка; часть попадает

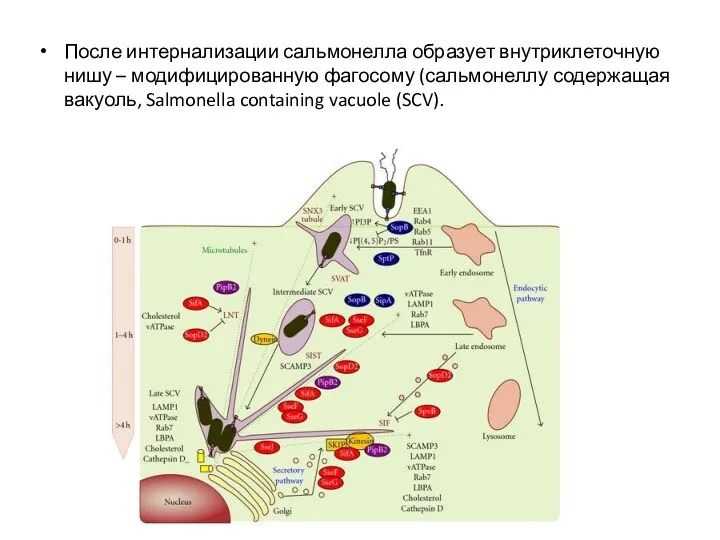

- 12. После интернализации сальмонелла образует внутриклеточную нишу – модифицированную фагосому (сальмонеллу содержащая вакуоль, Salmonella containing vacuole (SCV).

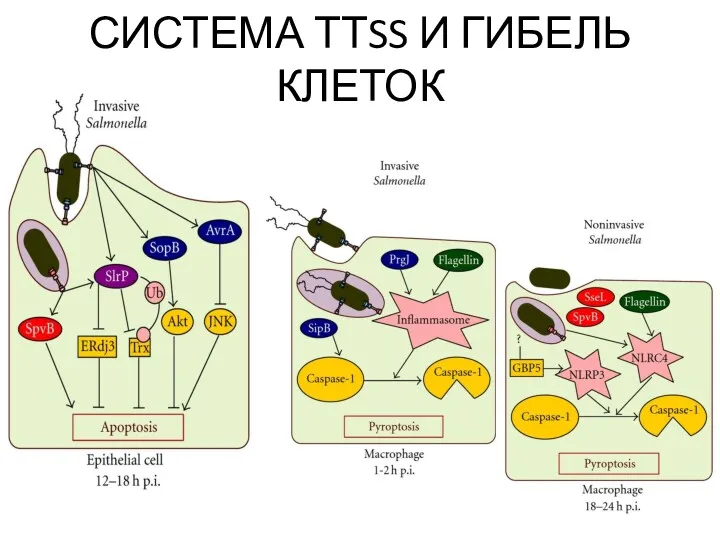

- 13. СИСТЕМА ТТSS И ГИБЕЛЬ КЛЕТОК

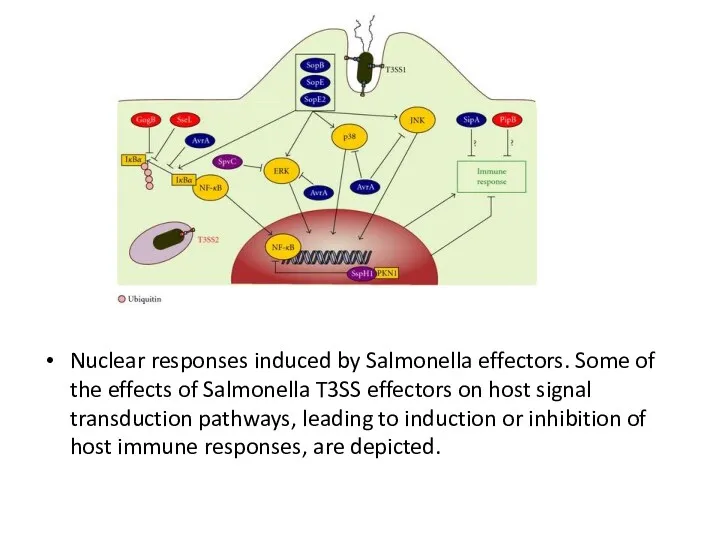

- 14. Nuclear responses induced by Salmonella effectors. Some of the effects of Salmonella T3SS effectors on host

- 15. Патогенез брюшного тифа Оставшиеся сальмонеллы проникают в органы ретикуло-эндотелиальной системы, где клеточный иммунный ответ приведет к

- 16. Механизм развития воспалительной диареи при сальмонеллезе

- 17. Циркуляция сальмонелл в организме человека. 1 - тонкий кишечник; 2 - групповые лимфатические фолликулы; 3 -

- 18. Сальмонеллы проникают через слизистый слой

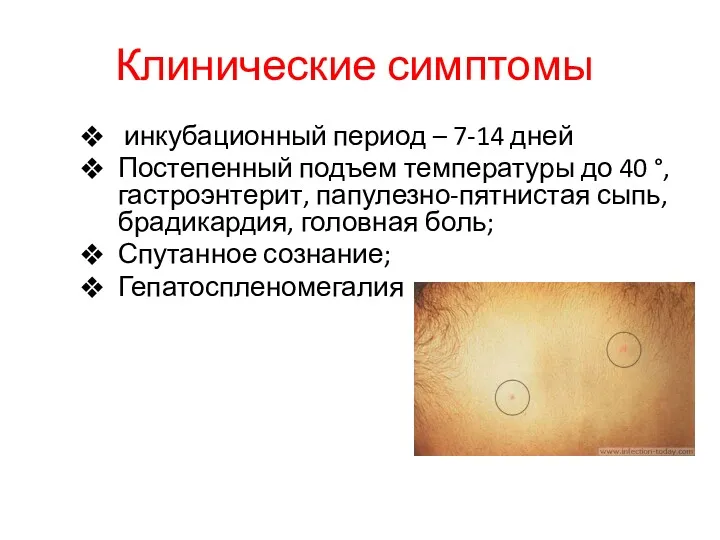

- 19. Клинические симптомы инкубационный период – 7-14 дней Постепенный подъем температуры до 40 °, гастроэнтерит, папулезно-пятнистая сыпь,

- 20. Эпидемиология Источник инфекции – больной или бактерионоситель (антропоноз в отличие от остальных сальмонеллезов) Путь передачи –

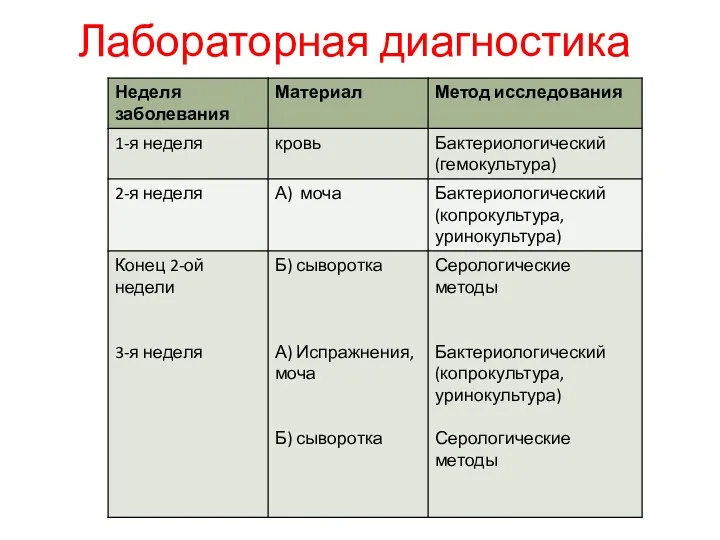

- 22. Лабораторная диагностика

- 23. Показания к проведению бактериологической диагностики Показанием к проведению бактериологического исследования биологического материала на наличие возбудителей брюшного

- 24. Материалом для бактериологического исследования с целью диагностики брюшного тифа и паратифов являются: кровь; испражнения; моча; желчь

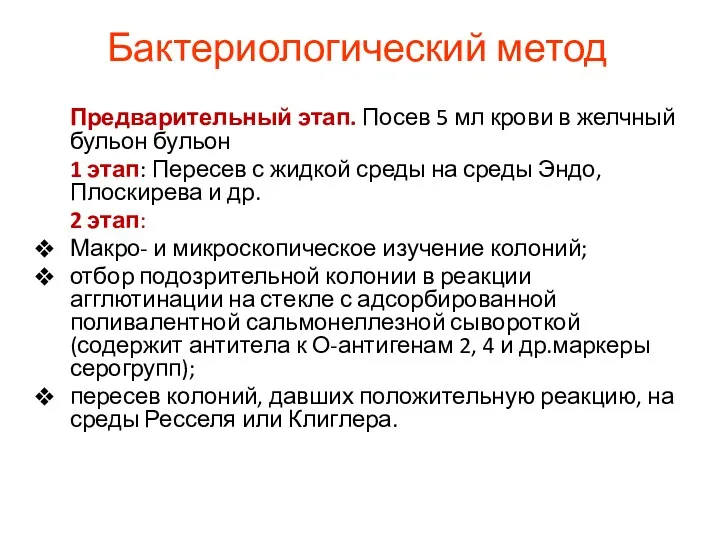

- 25. Бактериологический метод Предварительный этап. Посев 5 мл крови в желчный бульон бульон 1 этап: Пересев с

- 26. Среда Клиглера

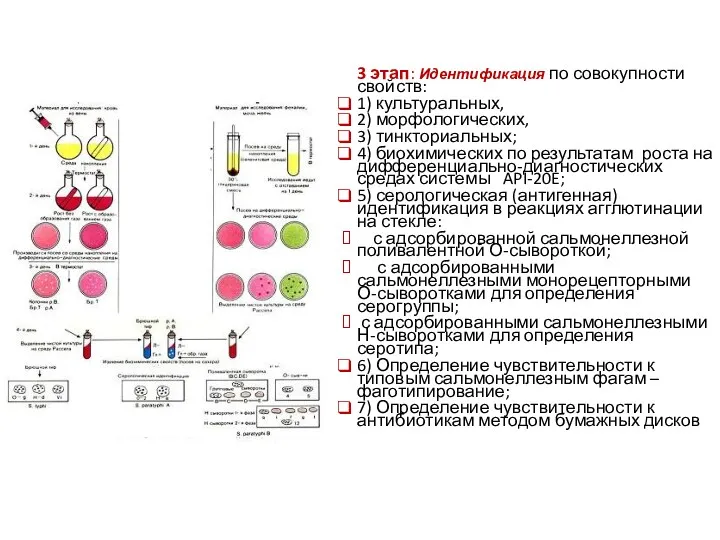

- 27. 3 этап: Идентификация по совокупности свойств: 1) культуральных, 2) морфологических, 3) тинкториальных; 4) биохимических по результатам

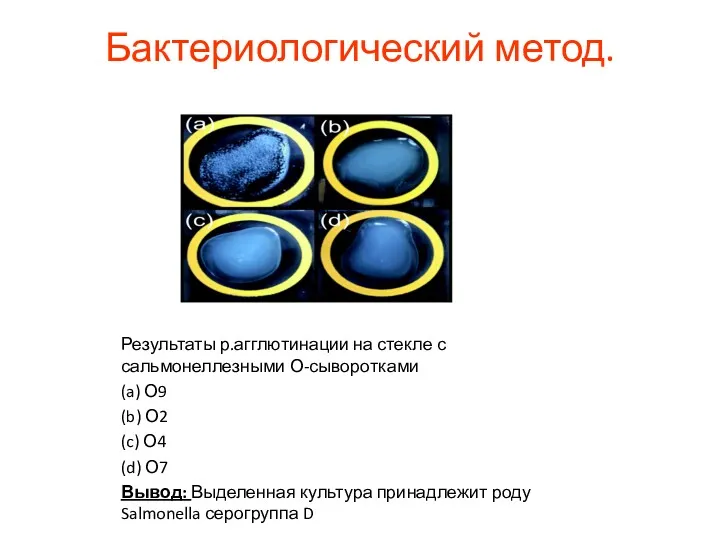

- 28. Бактериологический метод. Результаты р.агглютинации на стекле с сальмонеллезными О-сыворотками (a) О9 (b) О2 (c) О4 (d)

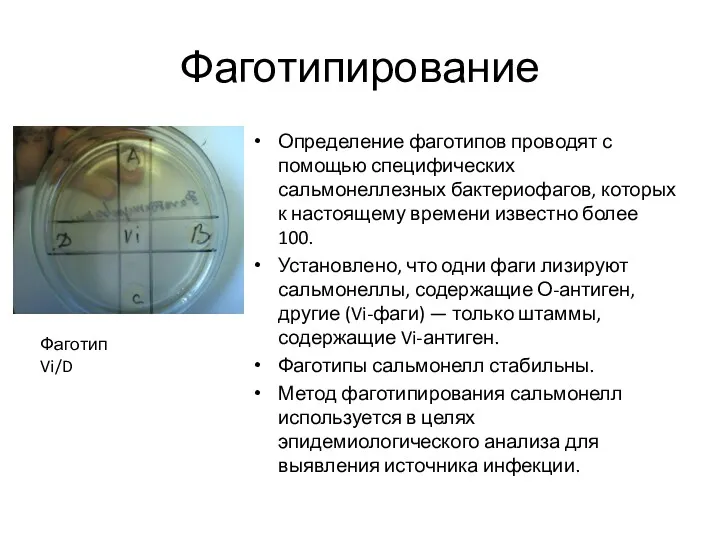

- 29. Фаготипирование Определение фаготипов проводят с помощью специфических сальмонеллезных бактериофагов, которых к настоящему времени известно более 100.

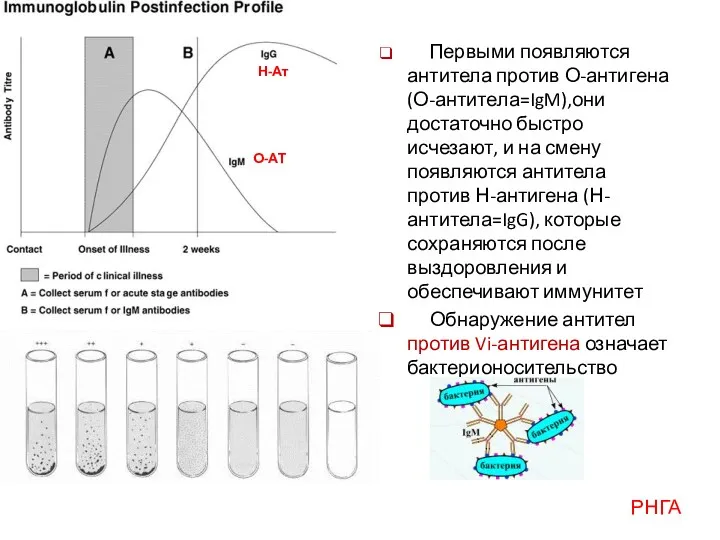

- 30. Первыми появляются антитела против О-антигена (О-антитела=IgM),они достаточно быстро исчезают, и на смену появляются антитела против Н-антигена

- 31. Положительная реакция Видаля только с Н-диагностикумом указывает либо на ранее перенесенное заболевание (анамнестическая реакция), либо появляется

- 32. РНГА (определенные О- и Н-антигены сорбированы на поверхности эритроцитов=эритроцитарные диагностикумы) – более чувствительный, быстрый и специфичный

- 33. Для ускоренного выявления возбудителей сальмонеллезов, включая брюшной тиф и паратифы, рекомендована реакция иммунофлюоресценции. При необходимости может

- 34. Лечение Патогенетическое: Антибиотикотерапия (ампициллин, цефалоспорины третьего поколения (цефотаксим и/или цефтазидим); Триметоприм- сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) , фторхинолоны (ципрофлоксацин)

- 36. Скачать презентацию

Утомление, переутомление, перетренированность. Хроническое физическое перенапряжение систем организма. Внезапная смерть в спорте

Утомление, переутомление, перетренированность. Хроническое физическое перенапряжение систем организма. Внезапная смерть в спорте Принципы лучевой терапии ЗНО. Брахитерапия и сочетано-лучевая терапия

Принципы лучевой терапии ЗНО. Брахитерапия и сочетано-лучевая терапия Микробиологические методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний

Микробиологические методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний Особиста профілактика інфекційних захворюваннь

Особиста профілактика інфекційних захворюваннь Хронический пиелонефрит в практике участкового терапевта

Хронический пиелонефрит в практике участкового терапевта Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) Теория рационального питания. Гигиенические требования к рациональному питанию человека

Теория рационального питания. Гигиенические требования к рациональному питанию человека Виды ущемлений грыж

Виды ущемлений грыж Острые кишечные инфекции. Шигеллез. Сальмонеллез. (Лекция 4)

Острые кишечные инфекции. Шигеллез. Сальмонеллез. (Лекция 4) Микробиология чумы

Микробиология чумы Спортивное питание

Спортивное питание Лечение псориаза средней тяжести и тяжелого течения в эру биологической терапии

Лечение псориаза средней тяжести и тяжелого течения в эру биологической терапии Морально-этические проблемы трансплантологии

Морально-этические проблемы трансплантологии Нәрестенің гемолитикалық ауруы

Нәрестенің гемолитикалық ауруы Инфекции, передаваемые половым путём. Пути передачи, основные заболевания, меры профилактики

Инфекции, передаваемые половым путём. Пути передачи, основные заболевания, меры профилактики Жақ - бет аймағының одонтогенді емес ісіктері

Жақ - бет аймағының одонтогенді емес ісіктері Гипертензия, ишемическая болезнь сердца

Гипертензия, ишемическая болезнь сердца Острая жировая дистрофия печени. Холестатический гепатоз беременных

Острая жировая дистрофия печени. Холестатический гепатоз беременных Afecțiunile frecvente în neurorecuperare

Afecțiunile frecvente în neurorecuperare Основные симптомы неврологических расстройств

Основные симптомы неврологических расстройств Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания

Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания Стабільна ішемічна хвороба серця

Стабільна ішемічна хвороба серця Florence Nightingale - Pioneer of nursing

Florence Nightingale - Pioneer of nursing Клиническая анатомия позвоночника и спинного мозга

Клиническая анатомия позвоночника и спинного мозга Методы лучевой диагностики при исследовании тонкой кишки

Методы лучевой диагностики при исследовании тонкой кишки Курация больного с оформлением учебной истории болезни

Курация больного с оформлением учебной истории болезни Культура питания. Правила рационального питания

Культура питания. Правила рационального питания Санаторий-профилакторий ООО СО АРУ Саянская благодать

Санаторий-профилакторий ООО СО АРУ Саянская благодать