Содержание

- 2. Нарушения письма Артикуляторно-акустическая дисграфия Акустическая дисграфия (дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания) Дисграфия, связанная с нарушением

- 3. Артикуляторно-акустическая дисграфия Механизмом является опора на неправильное проговаривание звуков речи, которое отражается на письме. Проявляется в

- 4. Акустическая дисграфия (дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания) Механизм нарушения связан с нарушением слуховой дифференциации звуков

- 5. Дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового анализа и синтеза Механизмом является нарушение следующих форм языкового

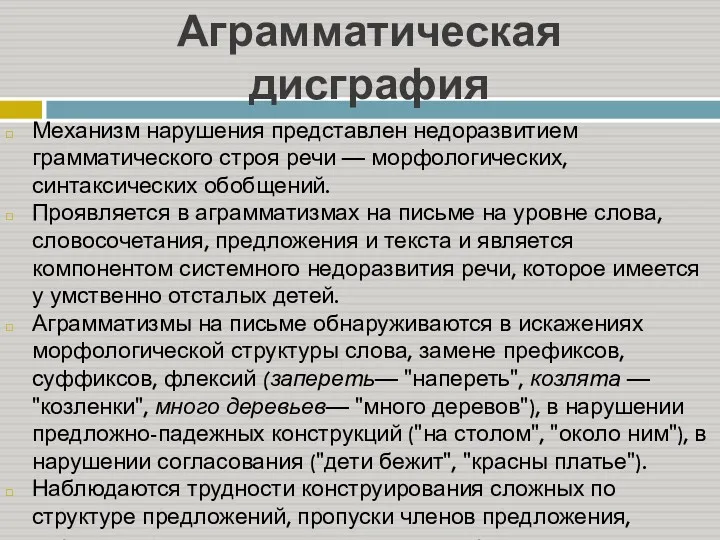

- 6. Аграмматическая дисграфия Механизм нарушения представлен недоразвитием грамматического строя речи — морфологических, синтаксических обобщений. Проявляется в аграмматизмах

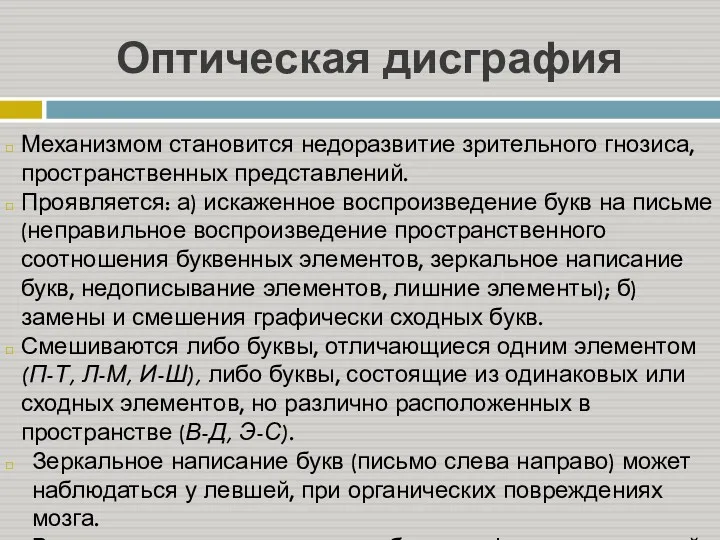

- 7. Оптическая дисграфия Механизмом становится недоразвитие зрительного гнозиса, пространственных представлений. Проявляется: а) искаженное воспроизведение букв на письме

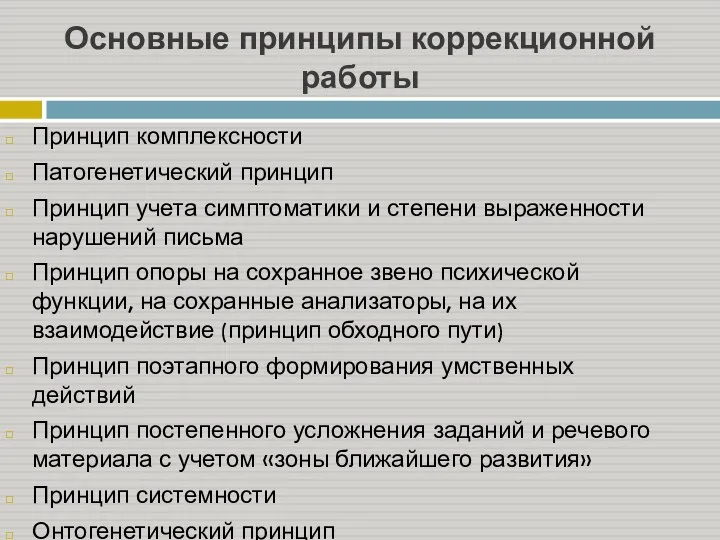

- 8. Основные принципы коррекционной работы Принцип комплексности Патогенетический принцип Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений письма

- 9. Акустическая Артикуляционно-акустическая на почве нарушения языкового анализа и синтеза Аграмматическая Оптическая Формы дисграфии 1.Уточнение неречевых звучаний

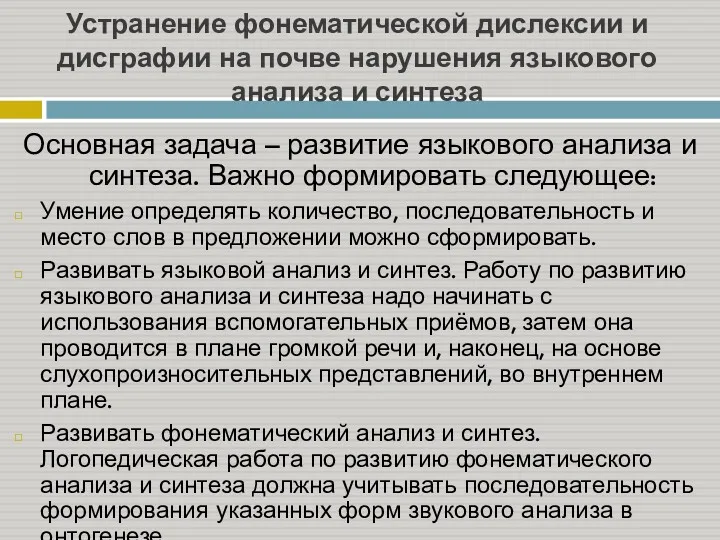

- 10. Устранение фонематической дислексии и дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза Основная задача – развитие

- 11. При формировании сложных форм фонематического анализа необходимо учитывать, что всякое умственное действие проходит определённые этапы формирования,

- 12. Устранение фонематической дислексии, артикуляторно-акустической дисграфии и дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания Основная задача при данном

- 13. Развитие языкового анализа и синтеза При устранении дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза проводится

- 14. Развитие анализа структуры предложения Включает развитие умения определять количество, последовательность и место слов в предложении. Можно

- 15. Развитие слогового анализа и синтеза Включает развитие умения разделять слово на составляющие его слоги. Слоговый анализ

- 16. Закрепление действия слогового анализа и синтеза. Примеры заданий: повторить заданное слово по слогам; сосчитать количество слогов;

- 17. Развитие фонематического анализа и синтеза Элементарный фонематический анализ — это выделение (узнавание) звука на фоне слова,

- 18. Учитывая различную сложность форм фонематического анализа и синтеза и последовательность овладения ими в онтогенезе, логопедическая работа

- 19. Выделение (узнавание) звука на фоне слова Сначала выделяются ударные гласные в начале слова. Затем уточняется артикуляция

- 20. Вычленение первого и последнего звука из слова Вычленение первого ударного гласного из слова. Работа начинается с

- 21. Развитие сложных форм фонематического анализа (определение количества, последовательности и места звука в слове) Логопедическая работа по

- 22. На начальных этапах работы по развитию фонематического анализа делается опора на проговаривание слова, в процессе которого

- 23. Формирование фонематического восприятия (дифференциации фонем) Работа по дифференциации фонем проводится при устранении акустической дисграфии (дисграфии на

- 24. Предварительная работа по развитию кинестетических ощущений подготавливает детей к осуществлению слуховой дифференциации звуков речи. Работа по

- 25. На первом этапе последовательно уточняется произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков Уточнение артикуляции звука

- 26. На втором этапе проводится сопоставление конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. Дифференциация звуков проводится

- 27. Дифференциация фонетически близких звуков Слухопроизносительная дифференциация твердых и мягких согласных звуков Обозначение мягкости согласных звуков с

- 28. Устранение оптической дислексии и дисграфии Работа проводится в следующих направлениях: 1. Развитие зрительного восприятия, узнавания цвета,

- 29. Устранение оптической дисграфии Устранение таких нарушений проводится в следующих направлениях: а) развитие зрительного восприятия и узнавания

- 30. Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-пространственного анализа и синтеза Пространственная ориентировка включает два вида ориентировок, тесно

- 31. При устранении оптической дисграфии необходимо учитывать закономерности формирования пространственных функций в онтогенезе и в связи с

- 32. Устранение аграмматической дислексии и дисграфии При устранении аграмматической дислексии и дисграфии основная задача заключается в том,

- 33. Устранение аграмматической дисграфий Основной задачей является формирование обобщенных представлений о морфологической структуре слова и о синтаксической

- 34. При определении этапов работы над предложно-падежными конструкциями учитывается последовательность их усвоения в онтогенезе. В связи с

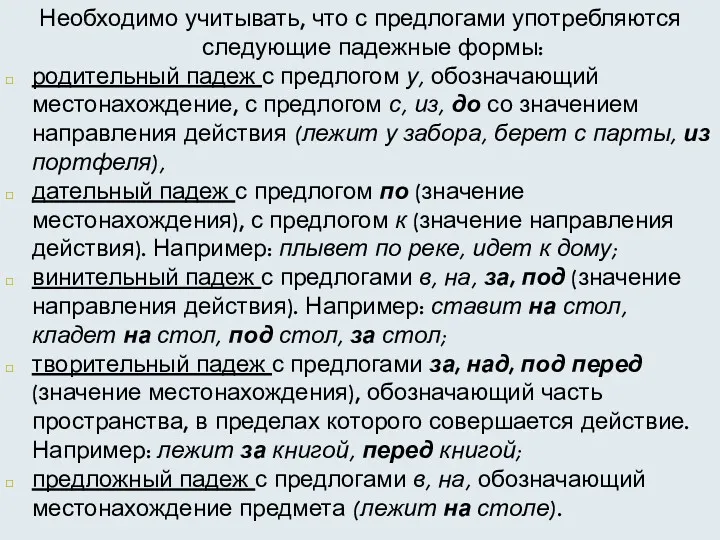

- 35. Необходимо учитывать, что с предлогами употребляются следующие падежные формы: родительный падеж с предлогом у, обозначающий местонахождение,

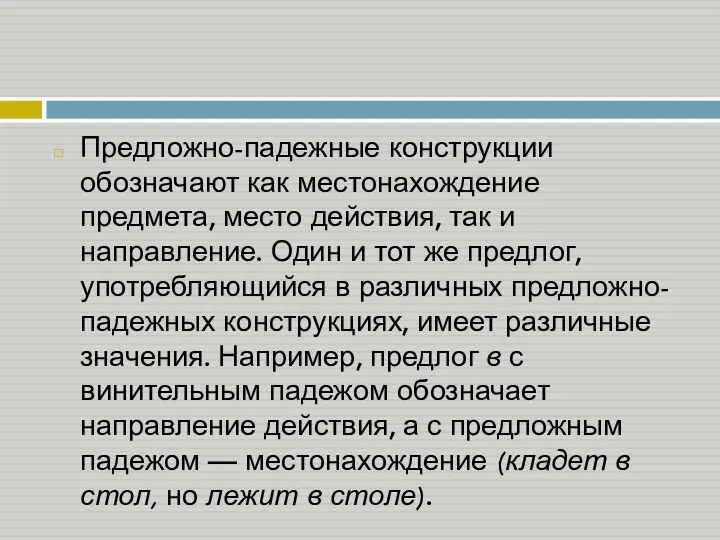

- 36. Предложно-падежные конструкции обозначают как местонахождение предмета, место действия, так и направление. Один и тот же предлог,

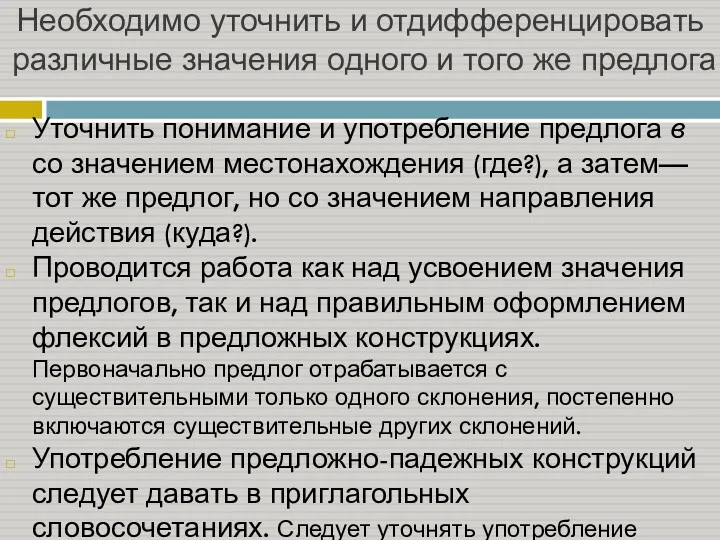

- 37. Необходимо уточнить и отдифференцировать различные значения одного и того же предлога Уточнить понимание и употребление предлога

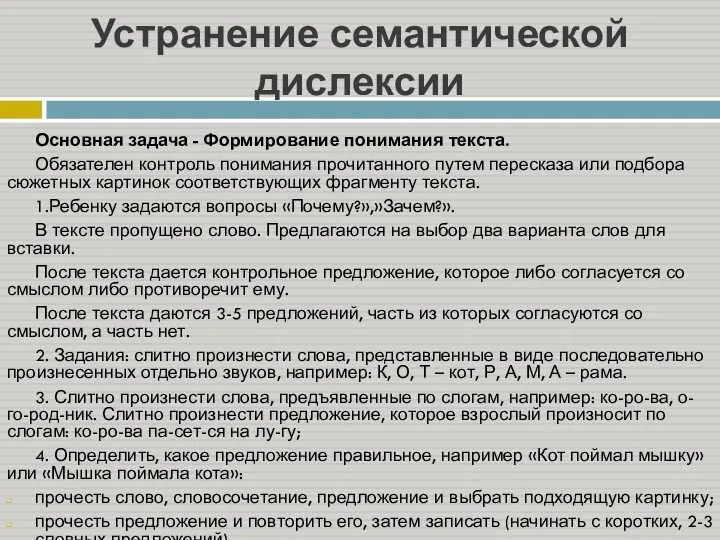

- 38. Устранение семантической дислексии Основная задача - Формирование понимания текста. Обязателен контроль понимания прочитанного путем пересказа или

- 39. Устранение мнестической дислексии Основная задача - упрочение звукобуквенных связей Формирование стабильного графического образа буквы. Группирование стилизованных

- 40. Организация логопедической работы I. Обследование (первые две недели учебного года). II. Характеристика детей с нарушениями речи.

- 41. Группы детей для проведения логопедических занятий комплектуются из 4—6 человек, подгруппы из 2—3 человек. Группы организуются

- 43. Скачать презентацию

Монтессори əдістемесінің маңызды ерекшелігі

Монтессори əдістемесінің маңызды ерекшелігі Дифференциация звуков [ш]-[с], [ж]-[з], [з]-[с]

Дифференциация звуков [ш]-[с], [ж]-[з], [з]-[с] Мастер-класс. Изготовление новогоднего украшения для помещения

Мастер-класс. Изготовление новогоднего украшения для помещения Бижутерия. Проект по технологии

Бижутерия. Проект по технологии Консультация для родителей: Формирование первичных экологических представлений у детей раннего возраста

Консультация для родителей: Формирование первичных экологических представлений у детей раннего возраста Развитие графомоторных навыков у детей дошкольного возраста

Развитие графомоторных навыков у детей дошкольного возраста Словопрятки. Дидактический материал, логика, русский язык, внеурочная деятельность 1 - 4 класс

Словопрятки. Дидактический материал, логика, русский язык, внеурочная деятельность 1 - 4 класс Бастауыш сынып математика сабақтарының сапасын арттырудағы инновациялық әдіс - тәсілдерді қолдану

Бастауыш сынып математика сабақтарының сапасын арттырудағы инновациялық әдіс - тәсілдерді қолдану семья и брак как социальные институты

семья и брак как социальные институты Подготовка к школе. Советы логопеда

Подготовка к школе. Советы логопеда Что такое город (для дошкольников)

Что такое город (для дошкольников) Злые птички из Angry Birds. Лепка из пластилина

Злые птички из Angry Birds. Лепка из пластилина Использование игровых приемов в процессе формирования универсальных учебных действий младших школьников

Использование игровых приемов в процессе формирования универсальных учебных действий младших школьников Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Система мониторинга достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования Развитие речевого дыхания у дошкольников

Развитие речевого дыхания у дошкольников Розвиток мовлення дітей дошкільного віку з власного досвіду

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку з власного досвіду Подготовка к обучению грамоте. Звуки и буква [Х]

Подготовка к обучению грамоте. Звуки и буква [Х] Метод проектов

Метод проектов Лекция №1

Лекция №1 Классный час на тему Международный день спасибо Ведущий 2. Праздник 11 января - День спасибо (Международный праздник благодарности)

Классный час на тему Международный день спасибо Ведущий 2. Праздник 11 января - День спасибо (Международный праздник благодарности) Корекційна робота з педагогічно занедбаними дітьми

Корекційна робота з педагогічно занедбаними дітьми Рисуем овощи и фрукты

Рисуем овощи и фрукты Самый умный

Самый умный Дидактическая игра-презентация по теме Домашние животные и их детеныши. Кого зовет мама?

Дидактическая игра-презентация по теме Домашние животные и их детеныши. Кого зовет мама? Программа дополнительного образования для детей старшего дошкольного возраста Шахматенок

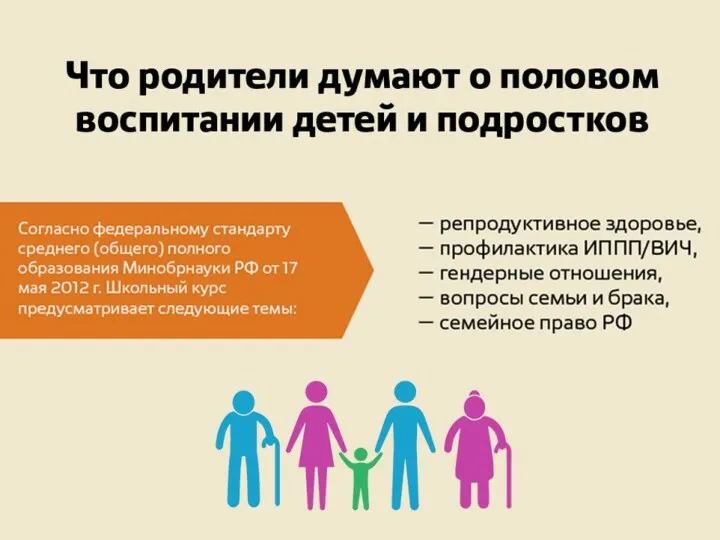

Программа дополнительного образования для детей старшего дошкольного возраста Шахматенок Что родители думают о половом воспитании детей и подростков

Что родители думают о половом воспитании детей и подростков Труд в природе

Труд в природе Коррекция дисграфии у младших школьников, профилактика ошибок на письме у дошкольников

Коррекция дисграфии у младших школьников, профилактика ошибок на письме у дошкольников