Содержание

- 2. Понятие о предложении. Предложение – основная единица синтаксиса, так как в предложении оформляется мысль, которую говорящий

- 3. Понятие о предложении. По числу грамматических основ предложения делятся на простые и сложные. В простом предложении

- 4. Виды предложений по цели высказывания. Язык (речь, слово) обладают удивительной силой. Воздействовать словом, речью – значит

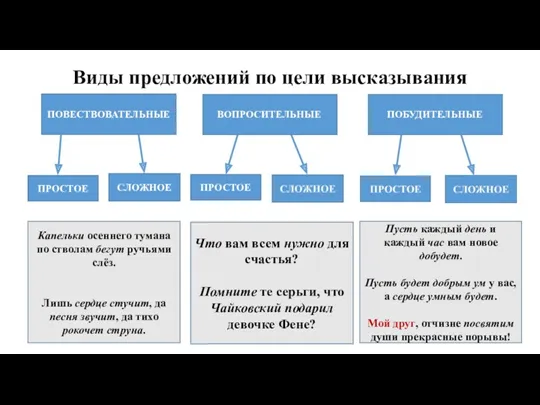

- 5. Виды предложений по цели высказывания. Повествовательные предложения: простое: Капельки осеннего тумана по стволам бегут ручьями слёз;

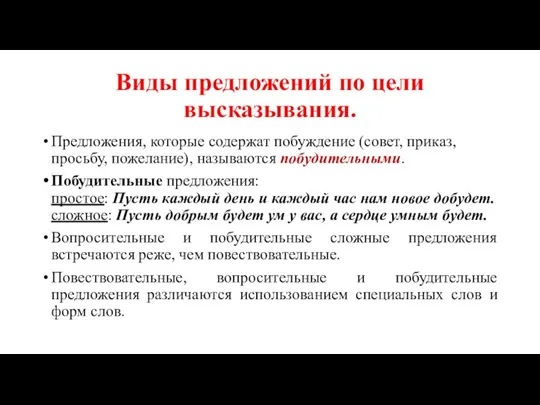

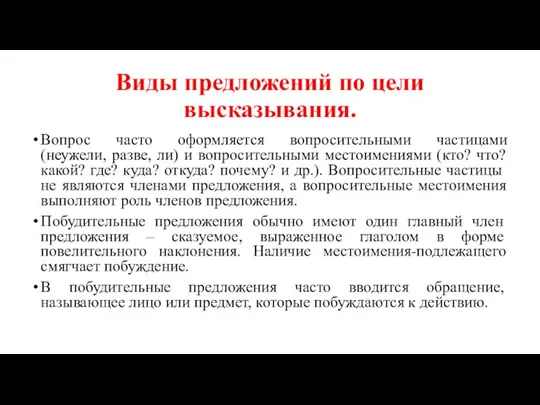

- 6. Виды предложений по цели высказывания. Предложения, которые содержат побуждение (совет, приказ, просьбу, пожелание), называются побудительными. Побудительные

- 7. Виды предложений по цели высказывания. Вопрос часто оформляется вопросительными частицами (неужели, разве, ли) и вопросительными местоимениями

- 8. Виды предложений по цели высказывания ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТОЕ СЛОЖНОЕ ПРОСТОЕ Капельки осеннего тумана по стволам

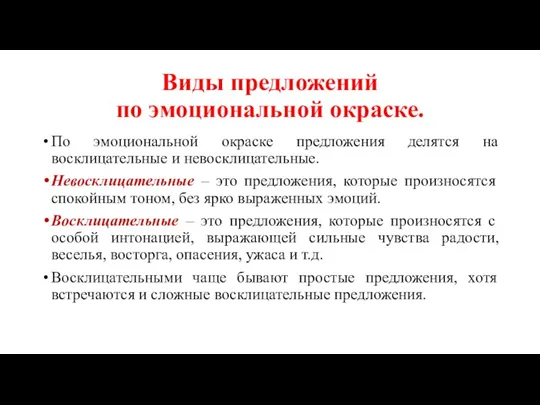

- 9. Виды предложений по эмоциональной окраске. По эмоциональной окраске предложения делятся на восклицательные и невосклицательные. Невосклицательные –

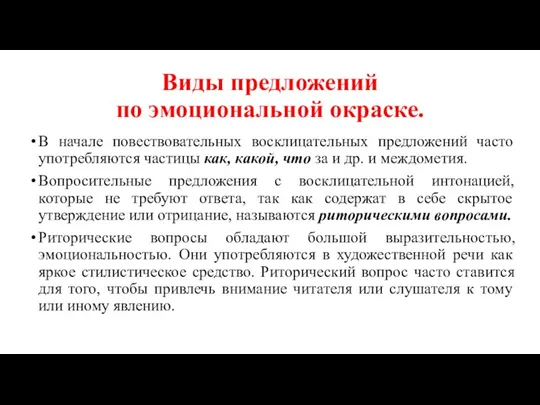

- 10. Виды предложений по эмоциональной окраске. В начале повествовательных восклицательных предложений часто употребляются частицы как, какой, что

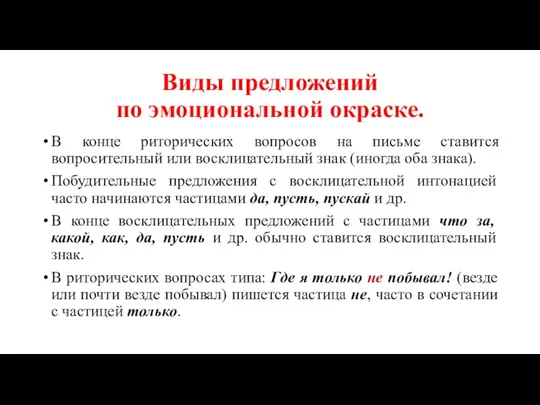

- 11. Виды предложений по эмоциональной окраске. В конце риторических вопросов на письме ставится вопросительный или восклицательный знак

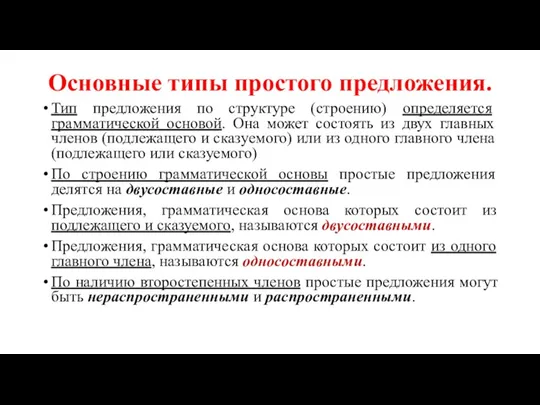

- 12. Основные типы простого предложения. Тип предложения по структуре (строению) определяется грамматической основой. Она может состоять из

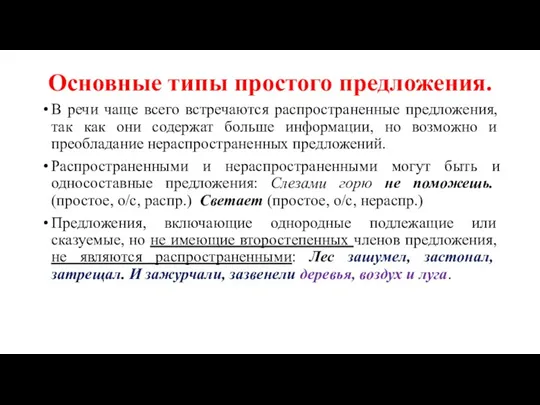

- 13. Основные типы простого предложения. В речи чаще всего встречаются распространенные предложения, так как они содержат больше

- 14. Смысловой центр предложения. Предложение строится для того, чтобы что-то сообщить другим людям (собеседнику). Этим обусловлено смысловое

- 15. Смысловой центр предложения. В эти примерах данное предшествует новому и содержится в вопросах. В ответах повторяется

- 16. Смысловой центр предложения. Данное может быть не выражено словами, если оно ясно из ситуации (или есть

- 17. Смысловой центр предложения. Новое часто подчеркивается частицами только, лишь и др., частицей-связкой это, входящей в состав

- 18. Порядок слов в предложении. В русском языке каждый член предложения имеет своё определенное место. Представление о

- 19. Порядок слов в предложении. Подлежащее, содержащее данное, обычно ставится перед сказуемым. Согласованное определение – перед определяемым

- 20. Порядок слов в предложении. Инверсия позволяет: выделить, усилить смысловое значение инверсированных членов предложения. Так, в предложении

- 21. Порядок слов в предложении. По выражению Л.Н.Толстого, мастерство писателя заключается в умении находить «единственно нужное размещение

- 22. Логическое ударение. Прочитайте вслух следующие предложения, выделив интонацией отмеченные слова: В нашем саду созрел виноград. В

- 23. Логическое ударение. Выделение голосом тех слов, которые обозначают смысловой центр – самое важное в сообщении, называют

- 24. Понятие о главных членах предложения. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Они образуют грамматическую основу

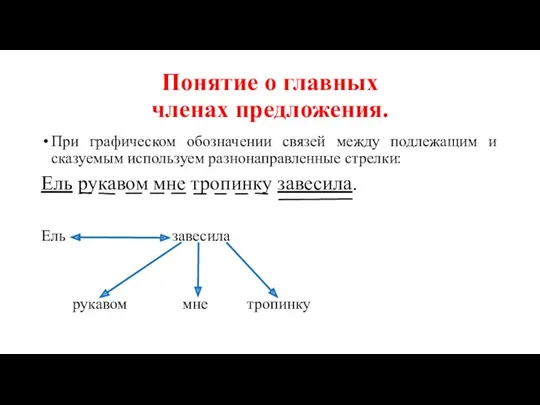

- 25. Понятие о главных членах предложения. При графическом обозначении связей между подлежащим и сказуемым используем разнонаправленные стрелки:

- 26. Понятие о главных членах предложения. Подлежащее с зависимыми от него словами образует состав подлежащего, а сказуемое

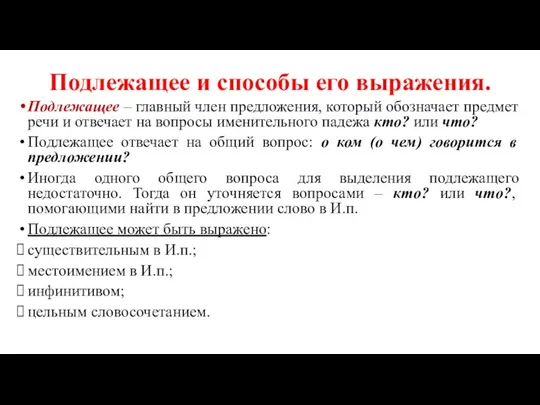

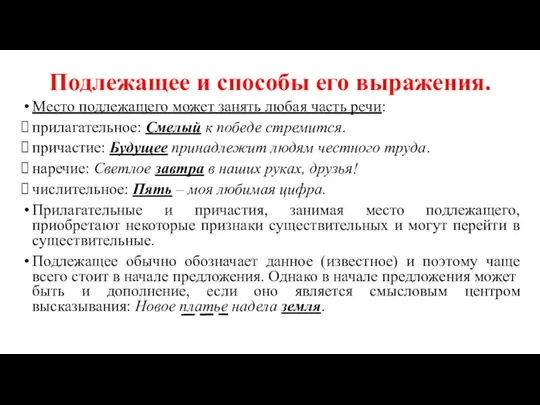

- 27. Подлежащее и способы его выражения. Подлежащее – главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает

- 28. Подлежащее и способы его выражения. Место подлежащего может занять любая часть речи: прилагательное: Смелый к победе

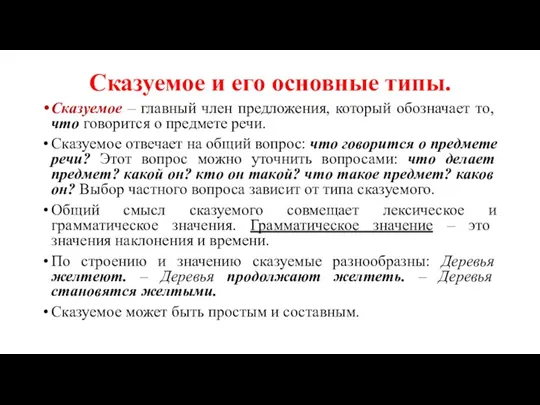

- 29. Сказуемое и его основные типы. Сказуемое – главный член предложения, который обозначает то, что говорится о

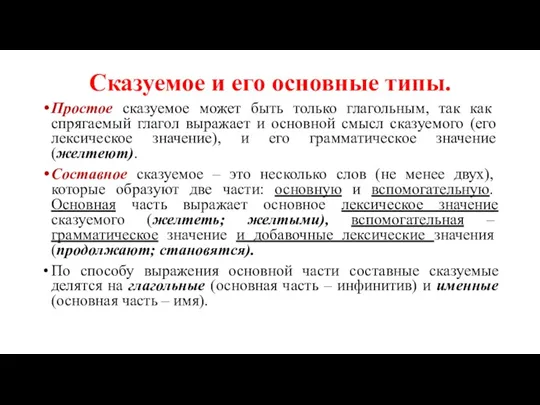

- 30. Сказуемое и его основные типы. Простое сказуемое может быть только глагольным, так как спрягаемый глагол выражает

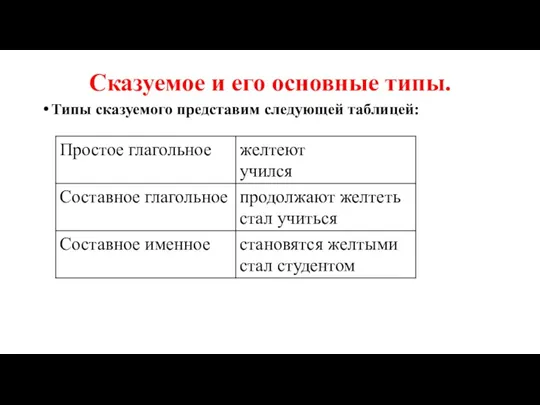

- 31. Сказуемое и его основные типы. Типы сказуемого представим следующей таблицей:

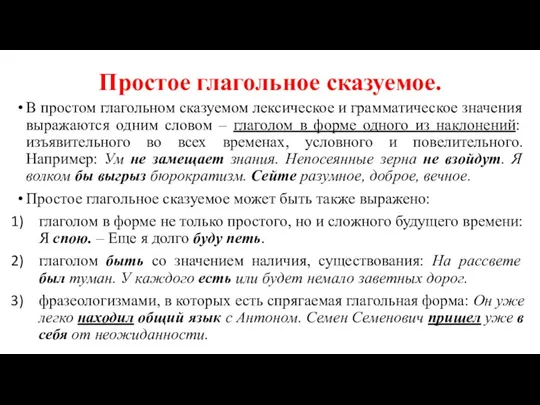

- 32. Простое глагольное сказуемое. В простом глагольном сказуемом лексическое и грамматическое значения выражаются одним словом – глаголом

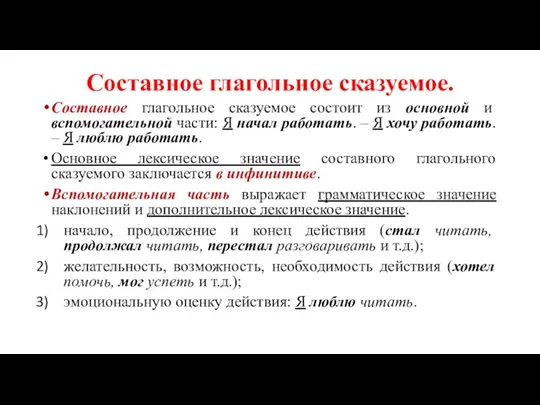

- 33. Составное глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое состоит из основной и вспомогательной части: Я начал работать. –

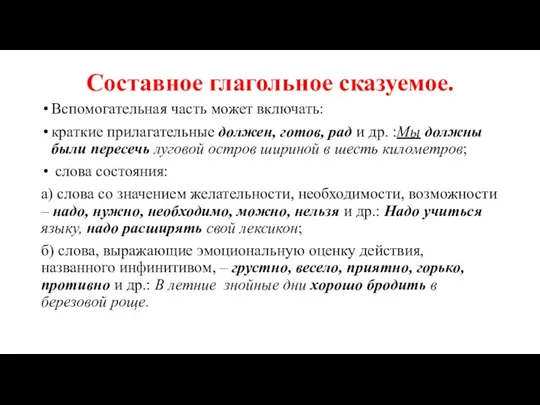

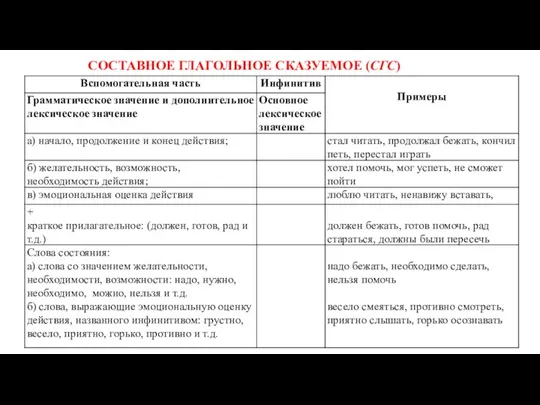

- 34. Составное глагольное сказуемое. Вспомогательная часть может включать: краткие прилагательные должен, готов, рад и др. :Мы должны

- 35. СОСТАВНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ (СГС)

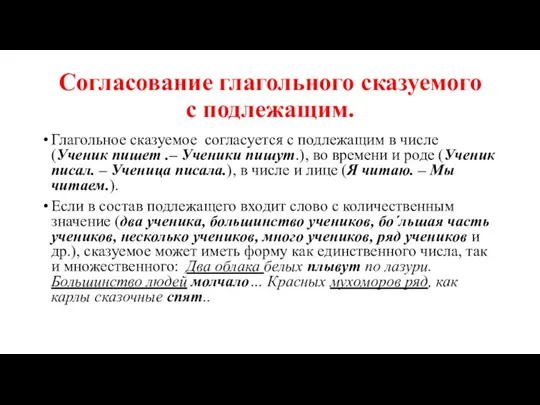

- 36. Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в числе (Ученик пишет .– Ученики

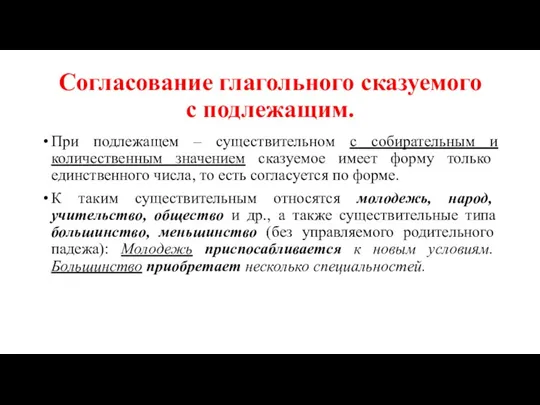

- 37. Согласование глагольного сказуемого с подлежащим. При подлежащем – существительном с собирательным и количественным значением сказуемое имеет

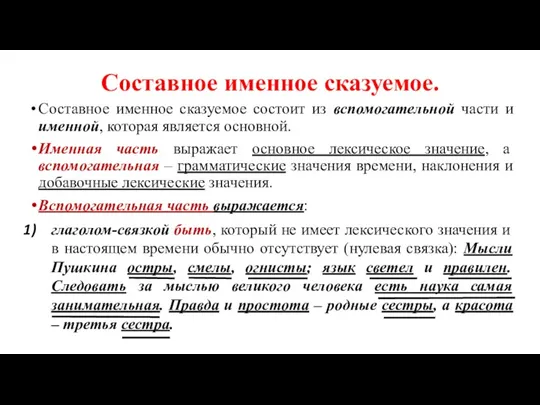

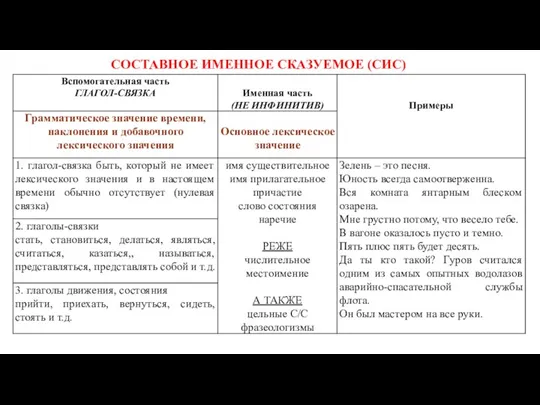

- 38. Составное именное сказуемое. Составное именное сказуемое состоит из вспомогательной части и именной, которая является основной. Именная

- 39. Составное именное сказуемое. глаголами-связками стать, становиться, делаться, являться, считаться, казаться, называться, представляться, представлять собой и др.

- 40. Составное именное сказуемое. Именная часть сказуемого чаще всего может быть выражена существительными, прилагательными, причастиями, словами состояния:

- 41. Составное именное сказуемое. Реже именная часть выражается числительными и местоимениями: Пять плюс пять будет десять. Да

- 42. Составное именное сказуемое. Примечания. Существительное в именной части сказуемого при глаголе-связке быть может иметь форму И.п.

- 43. СОСТАВНОЕ ИМЕННОЕ СКАЗУЕМОЕ (СИС)

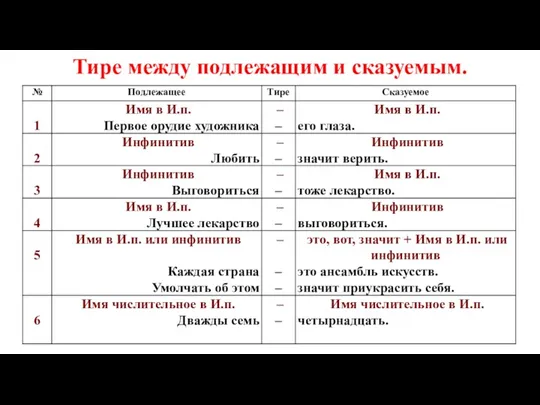

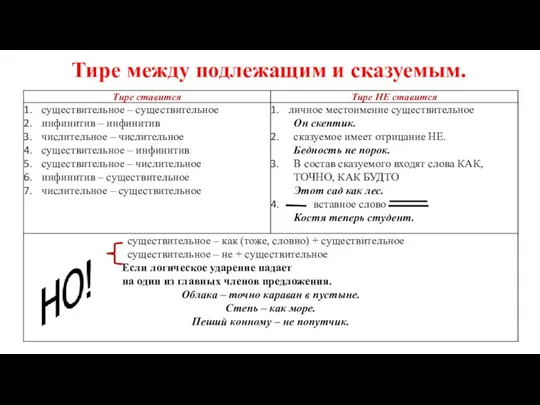

- 44. Тире между подлежащим и сказуемым.

- 45. Тире между подлежащим и сказуемым.

- 47. Скачать презентацию

Урок-презентация Граматика.

Урок-презентация Граматика. Обучение грамоте, 1 класс. Буквы Б,б. Закрепление.

Обучение грамоте, 1 класс. Буквы Б,б. Закрепление. Технология проблемного обучения на уроках русского языка и литературы

Технология проблемного обучения на уроках русского языка и литературы Учимся писать тезисы, конспекты и рефераты.9 класс. Каждый текст посвящён раскрытию темы или ряда тем. Тема получает развитие в оном, чаще в нескольких абзацах. Каждая тема в свою очередь получает развитие в ряде подтем. Подтемы могут раскрываться подробн

Учимся писать тезисы, конспекты и рефераты.9 класс. Каждый текст посвящён раскрытию темы или ряда тем. Тема получает развитие в оном, чаще в нескольких абзацах. Каждая тема в свою очередь получает развитие в ряде подтем. Подтемы могут раскрываться подробн Звуки и буквы

Звуки и буквы Изложение Медвежонок 3 класс

Изложение Медвежонок 3 класс Предлоги. Закрепление знаний

Предлоги. Закрепление знаний Подвижные игры на логопедических занятиях

Подвижные игры на логопедических занятиях О, великий, могучий русский язык!

О, великий, могучий русский язык! Правописание слов с буквосочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ

Правописание слов с буквосочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ Изложение

Изложение Диалог. 8 класс

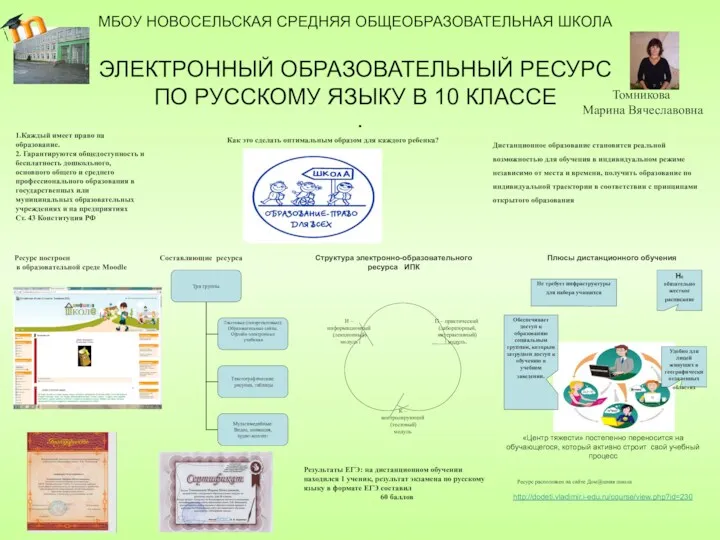

Диалог. 8 класс Постер ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10 КЛАССЕ

Постер ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10 КЛАССЕ Речевое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО

Речевое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО Презентация к НОД Домашние животные и их детеныши

Презентация к НОД Домашние животные и их детеныши Введение в лингводидактику. (Часть 1)

Введение в лингводидактику. (Часть 1) Все профессии нужны, все профессии важны!

Все профессии нужны, все профессии важны! Тест по русскому языку Запятая в сложноподчинённом предложении с придаточным определительным. Задание ЕГЭ А24.

Тест по русскому языку Запятая в сложноподчинённом предложении с придаточным определительным. Задание ЕГЭ А24. Академическая коммуникация

Академическая коммуникация Конспект урока по предмету Русский язык с использованием технологии Пропуск 1 класс учебник Т.Г. Рамзаевой Тема: Закрепление правописания сочетаний ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.

Конспект урока по предмету Русский язык с использованием технологии Пропуск 1 класс учебник Т.Г. Рамзаевой Тема: Закрепление правописания сочетаний ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Урок по русскому языку в 10 классе Лексические нормы

Урок по русскому языку в 10 классе Лексические нормы Наша речь. 1 класс 1 урок (Презентация к уроку)

Наша речь. 1 класс 1 урок (Презентация к уроку) Обобщение знаний по теме Предлог

Обобщение знаний по теме Предлог Викторина по теме Морфемика 5 класс

Викторина по теме Морфемика 5 класс Урок русского языка Части речи &n

Урок русского языка Части речи &n виды переработки текста

виды переработки текста Грамматическая основа

Грамматическая основа Графика и орфография

Графика и орфография