Содержание

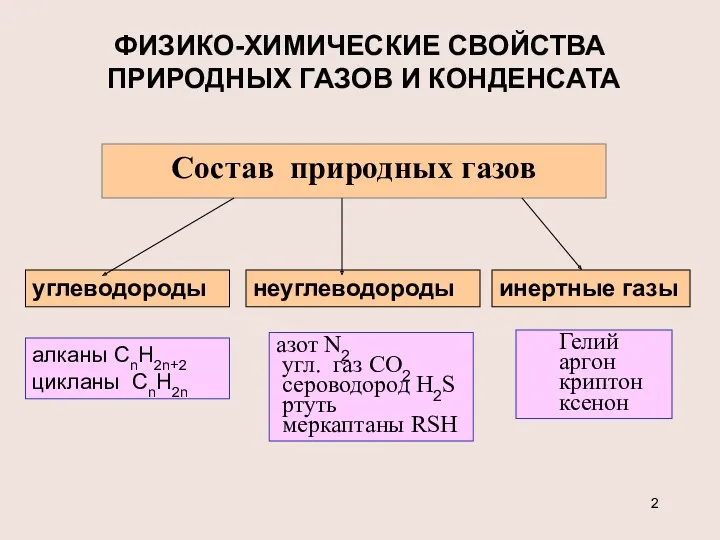

- 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И КОНДЕНСАТА Состав природных газов углеводороды неуглеводороды инертные газы алканы CnH2n+2 цикланы

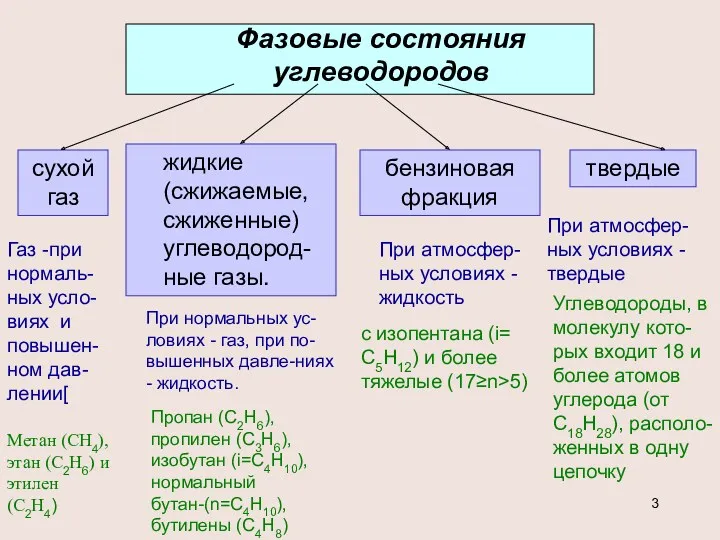

- 3. Фазовые состояния углеводородов сухой газ жидкие (сжижаемые, сжиженные) углеводород-ные газы. бензиновая фракция твердые Метан (СН4), этан

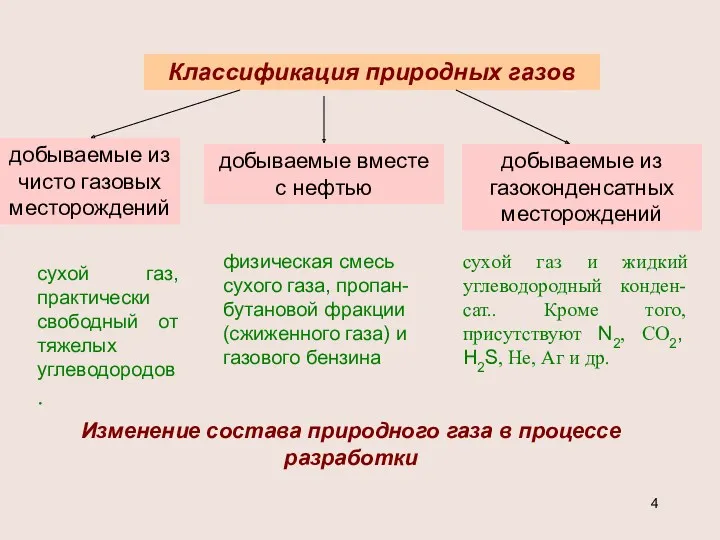

- 4. Классификация природных газов добываемые из чисто газовых месторождений добываемые вместе с нефтью добываемые из газоконденсатных месторождений

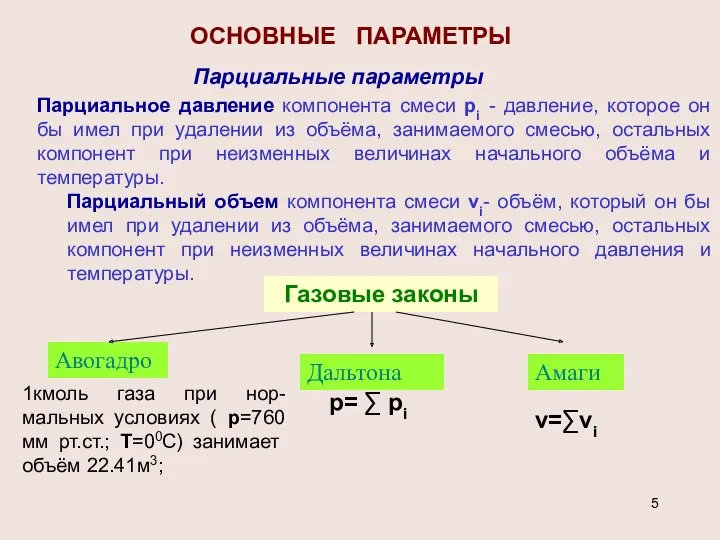

- 5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Парциальные параметры Парциальное давление компонента смеси pi - давление, которое он бы имел при

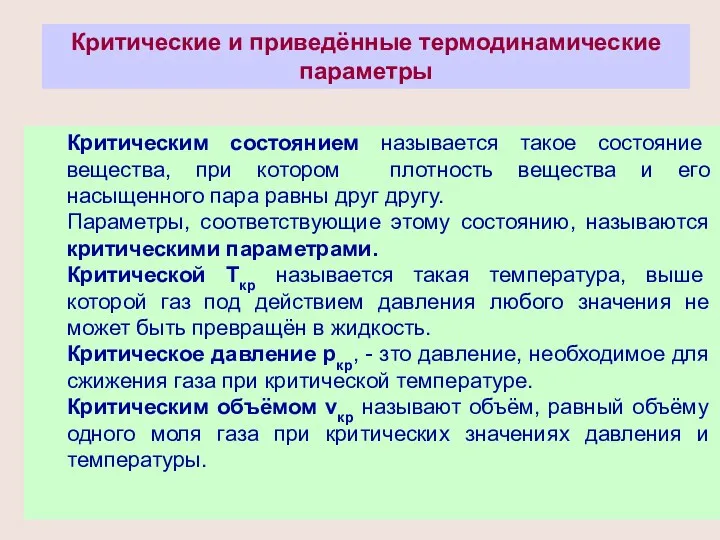

- 6. Критические и приведённые термодинамические параметры Критическим состоянием называется такое состояние вещества, при котором плотность вещества и

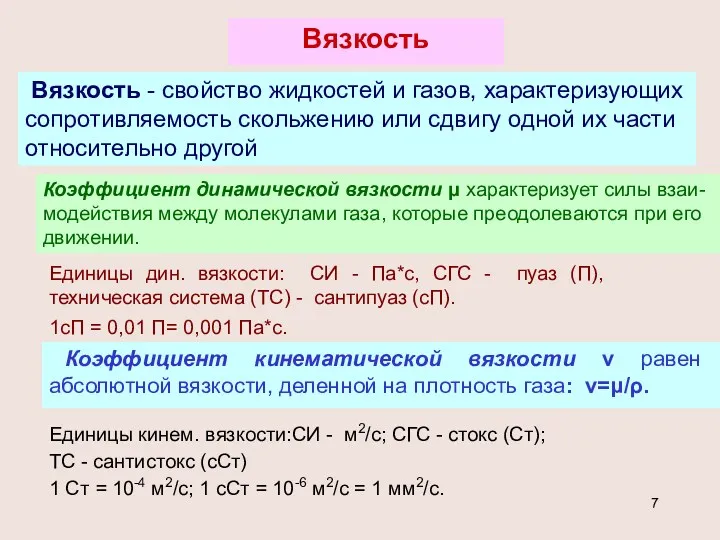

- 7. Вязкость Вязкость - свойство жидкостей и газов, характеризующих сопротивляемость скольжению или сдвигу одной их части относительно

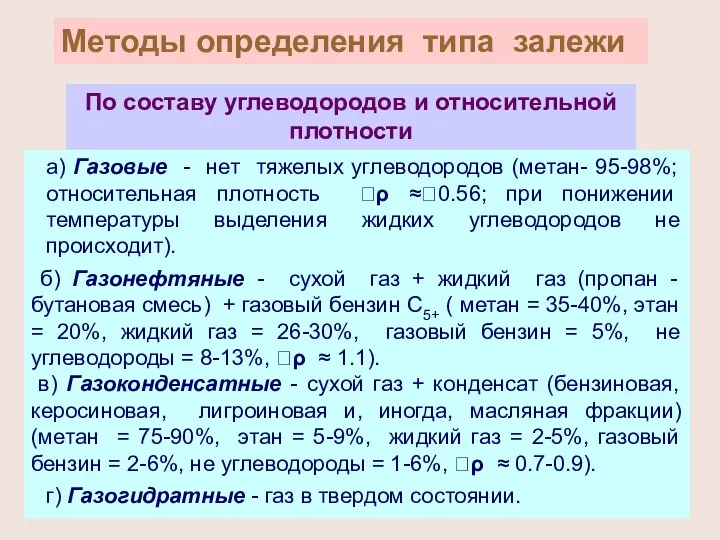

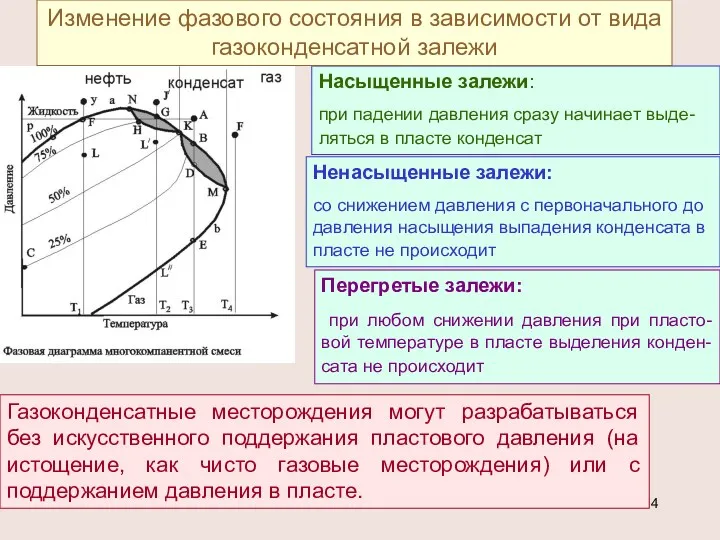

- 8. Методы определения типа залежи По составу углеводородов и относительной плотности а) Газовые - нет тяжелых углеводородов

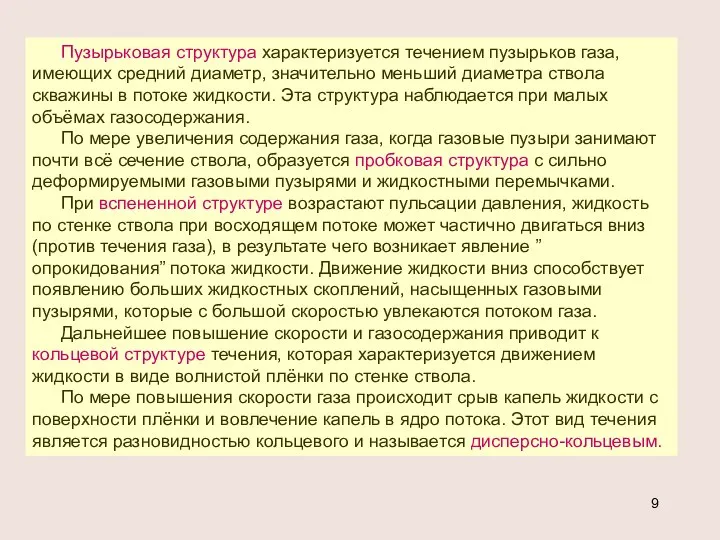

- 9. Пузырьковая структура характеризуется течением пузырьков газа, имеющих средний диаметр, значительно меньший диаметра ствола скважины в потоке

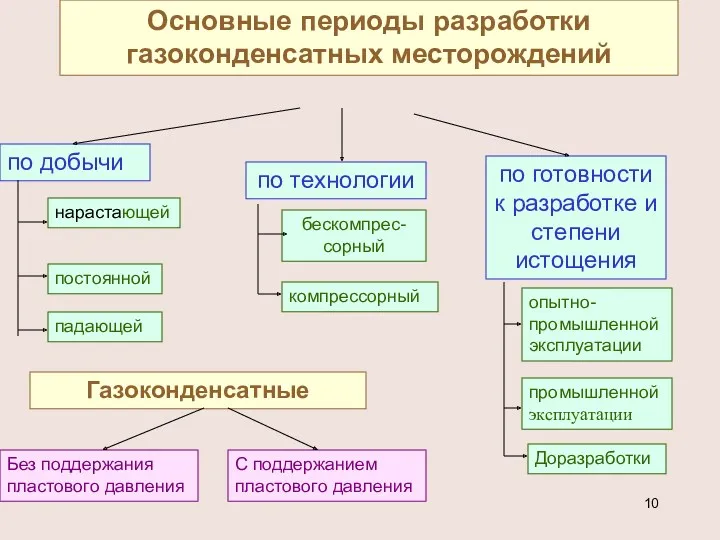

- 10. Основные периоды разработки газоконденсатных месторождений по добычи нарастающей постоянной падающей по технологии бескомпрес-сорный компрессорный по готовности

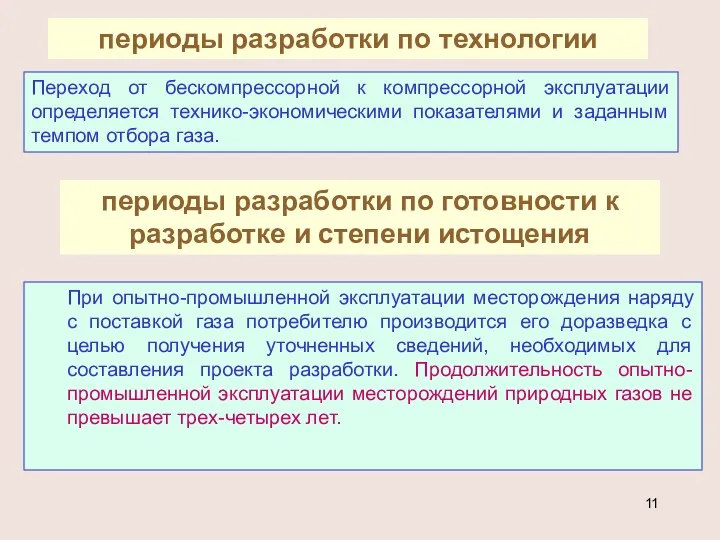

- 11. периоды разработки по технологии Переход от бескомпрессорной к компрессорной эксплуатации определяется технико-экономическими показателями и заданным темпом

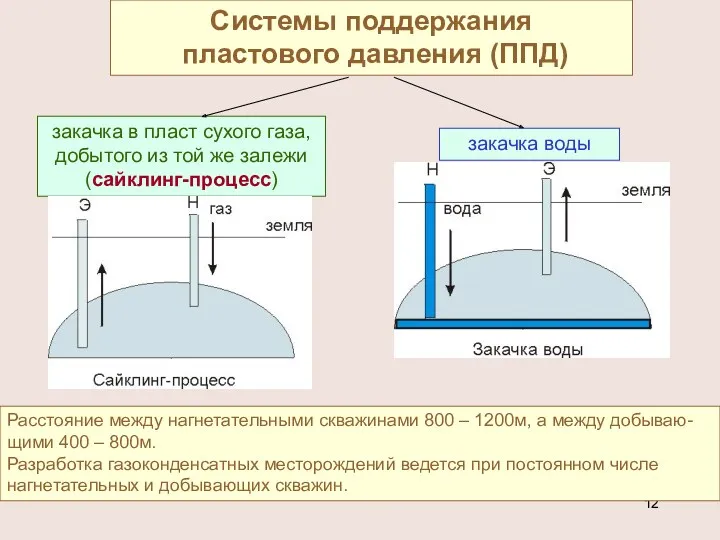

- 12. Системы поддержания пластового давления (ППД) закачка в пласт сухого газа, добытого из той же залежи (сайклинг-процесс)

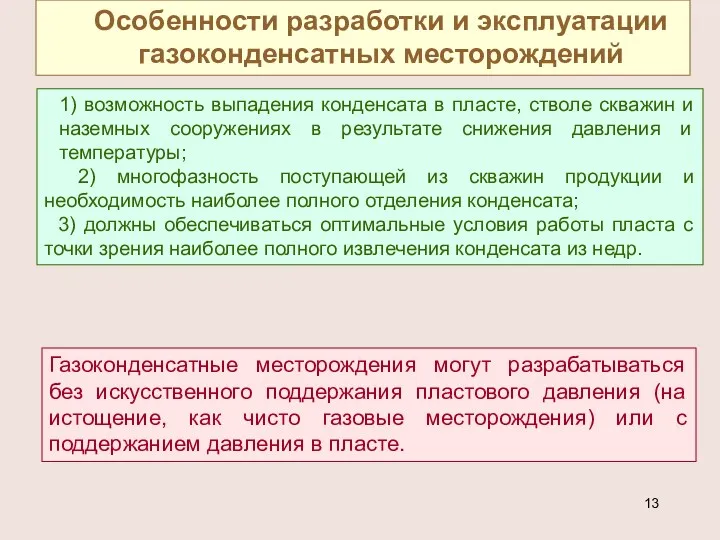

- 13. Особенности разработки и эксплуатации газоконденсатных месторождений 1) возможность выпадения конденсата в пласте, стволе скважин и наземных

- 14. Газоконденсатные месторождения могут разрабатываться без искусственного поддержания пластового давления (на истощение, как чисто газовые месторождения) или

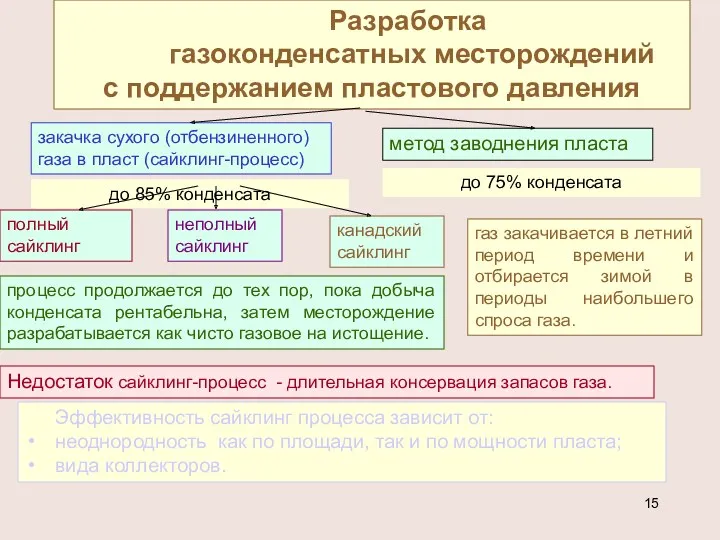

- 15. до 85% конденсата Разработка газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления закачка сухого (отбензиненного) газа в пласт

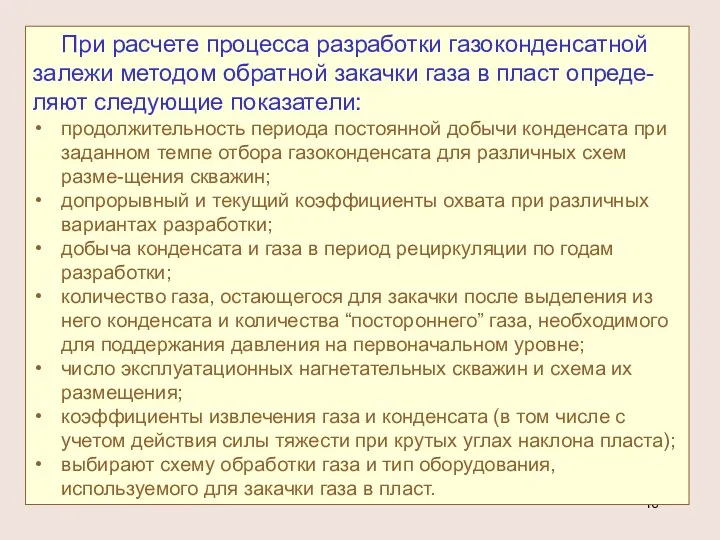

- 16. При расчете процесса разработки газоконденсатной залежи методом обратной закачки газа в пласт опреде-ляют следующие показатели: продолжительность

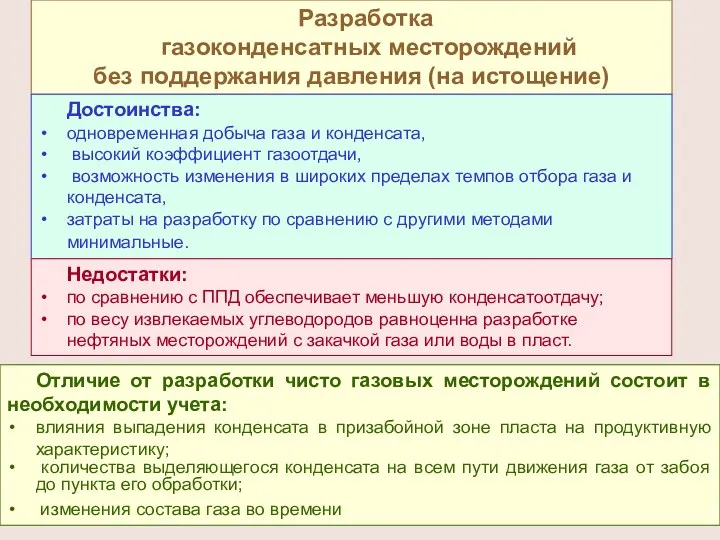

- 17. Разработка газоконденсатных месторождений без поддержания давления (на истощение) Достоинства: одновременная добыча газа и конденсата, высокий коэффициент

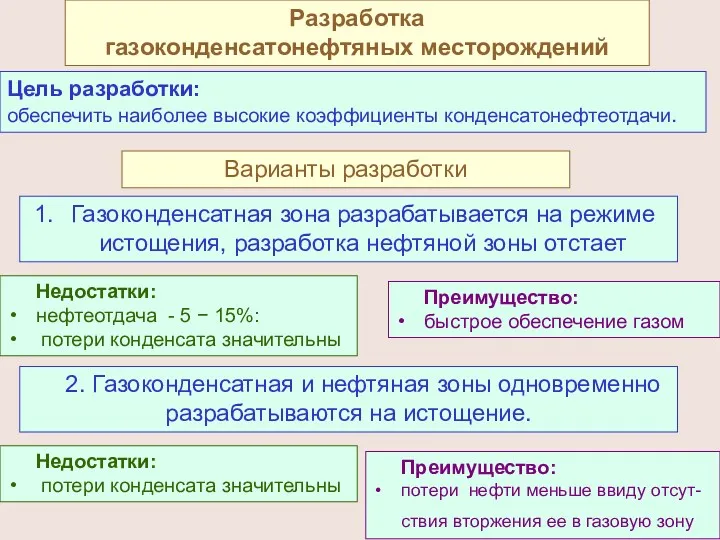

- 18. Разработка газоконденсатонефтяных месторождений Цель разработки: обеспечить наиболее высокие коэффициенты конденсатонефтеотдачи. Варианты разработки Газоконденсатная зона разрабатывается на

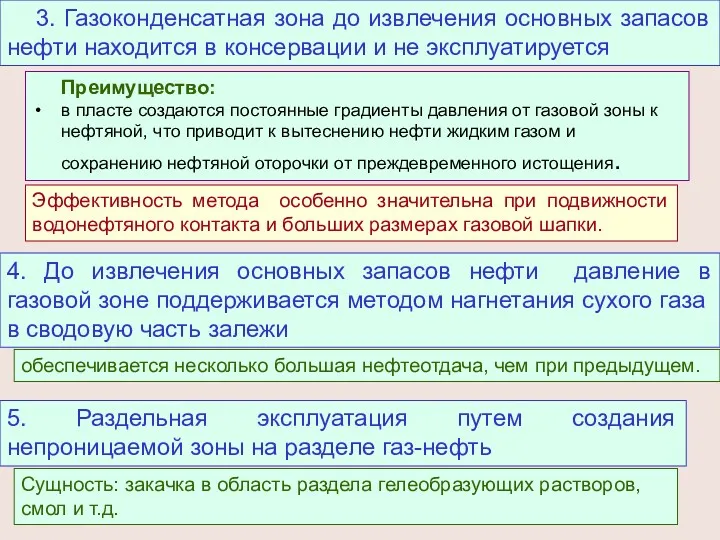

- 19. 3. Газоконденсатная зона до извлечения основных запасов нефти находится в консервации и не эксплуатируется Преимущество: в

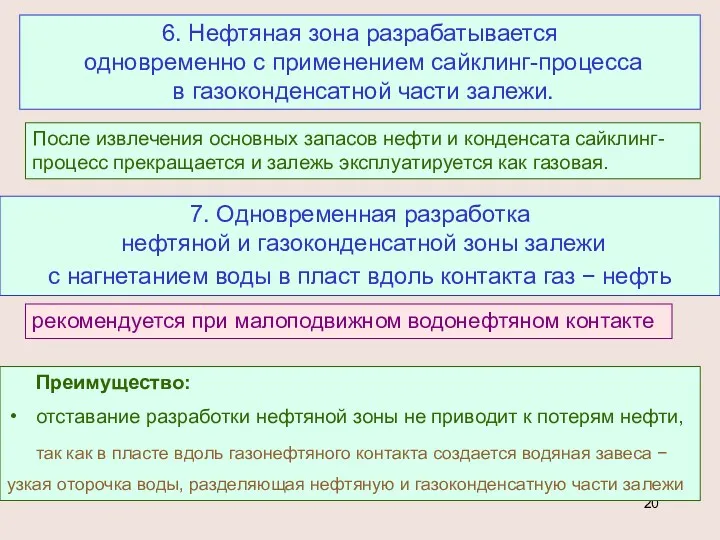

- 20. 6. Нефтяная зона разрабатывается одновременно с применением сайклинг-процесса в газоконденсатной части залежи. После извлечения основных запасов

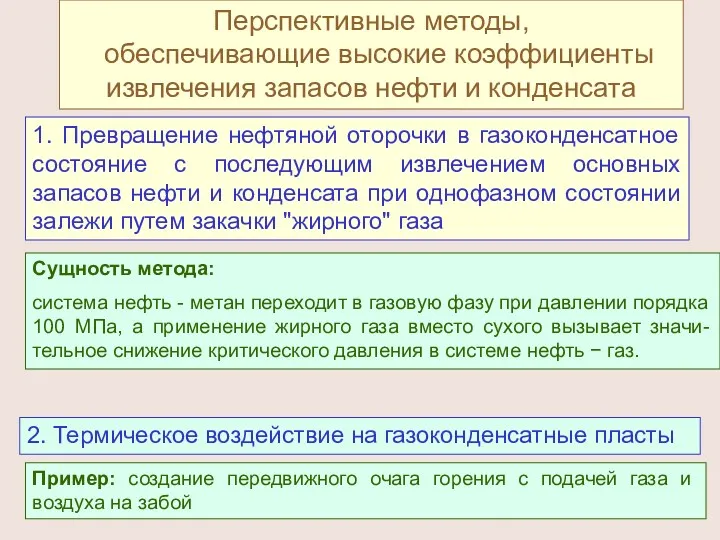

- 21. Перспективные методы, обеспечивающие высокие коэффициенты извлечения запасов нефти и конденсата 1. Превращение нефтяной оторочки в газоконденсатное

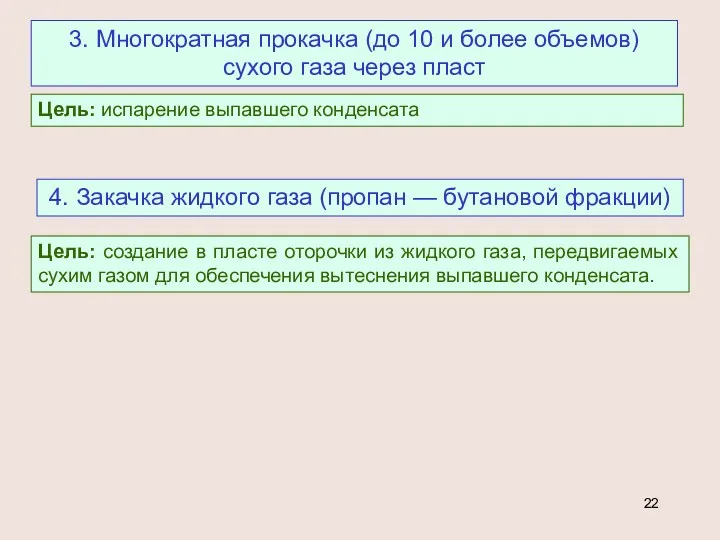

- 22. 3. Многократная прокачка (до 10 и более объемов) сухого газа через пласт 4. Закачка жидкого газа

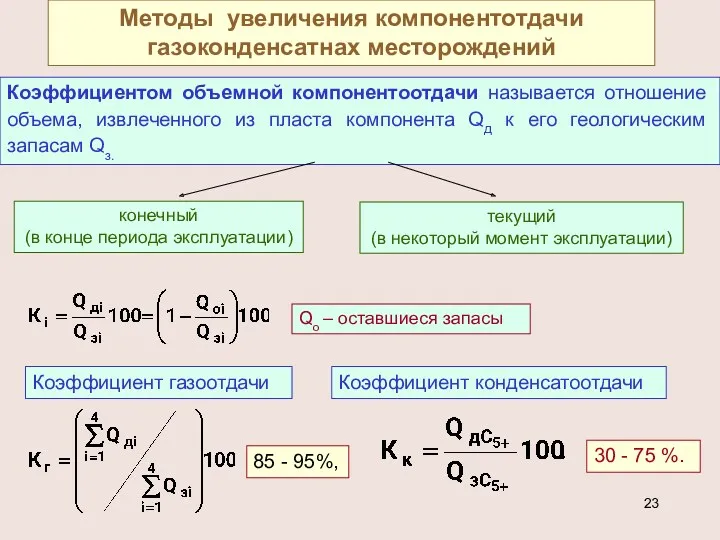

- 23. Методы увеличения компонентотдачи газоконденсатнах месторождений Коэффициентом объемной компонентоотдачи называется отношение объема, извлеченного из пласта компонента Qд

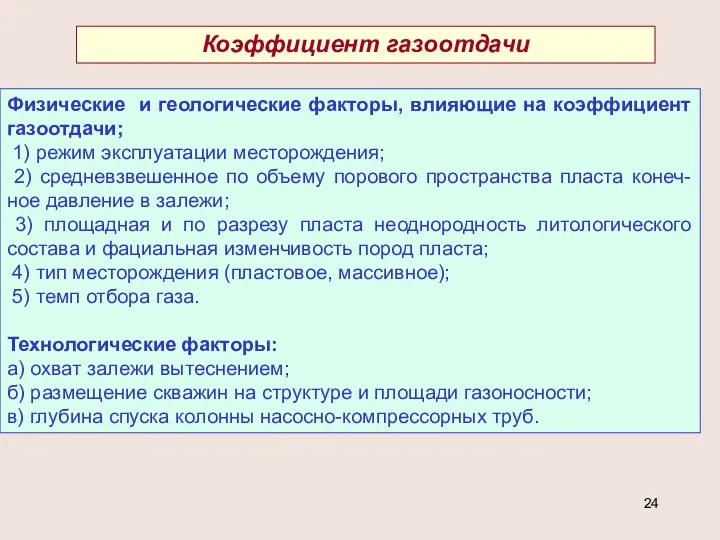

- 24. Коэффициент газоотдачи Физические и геологические факторы, влияющие на коэффициент газоотдачи; 1) режим эксплуатации месторождения; 2) средневзвешенное

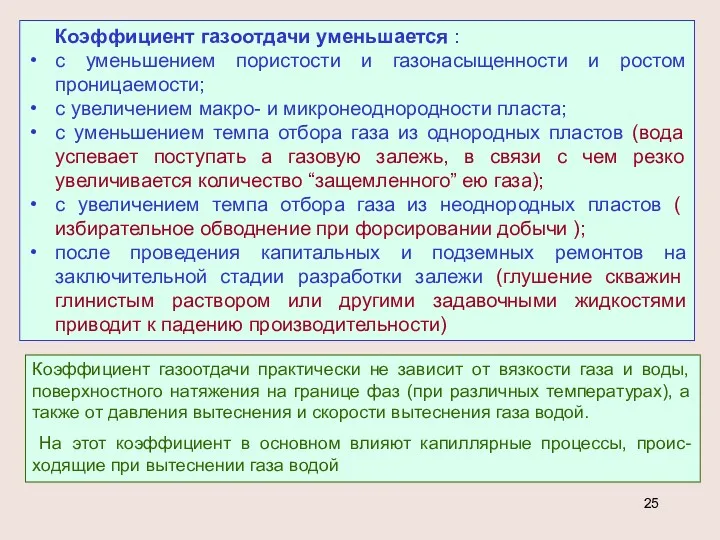

- 25. Коэффициент газоотдачи уменьшается : с уменьшением пористости и газонасыщенности и ростом проницаемости; с увеличением макро- и

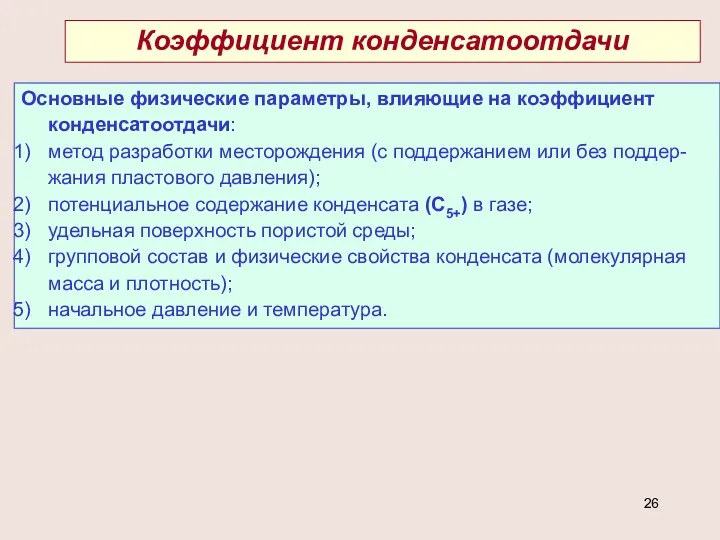

- 26. Коэффициент конденсатоотдачи Основные физические параметры, влияющие на коэффициент конденсатоотдачи: метод разработки месторождения (с поддержанием или без

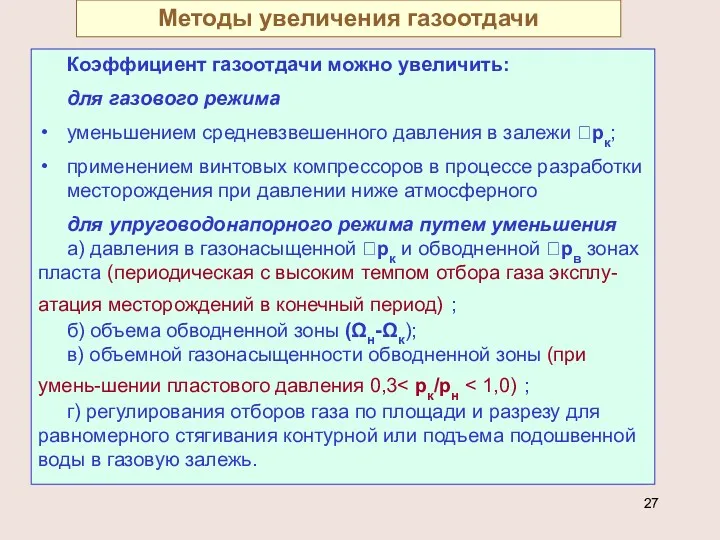

- 27. Методы увеличения газоотдачи Коэффициент газоотдачи можно увеличить: для газового режима уменьшением средневзвешенного давления в залежи рк;

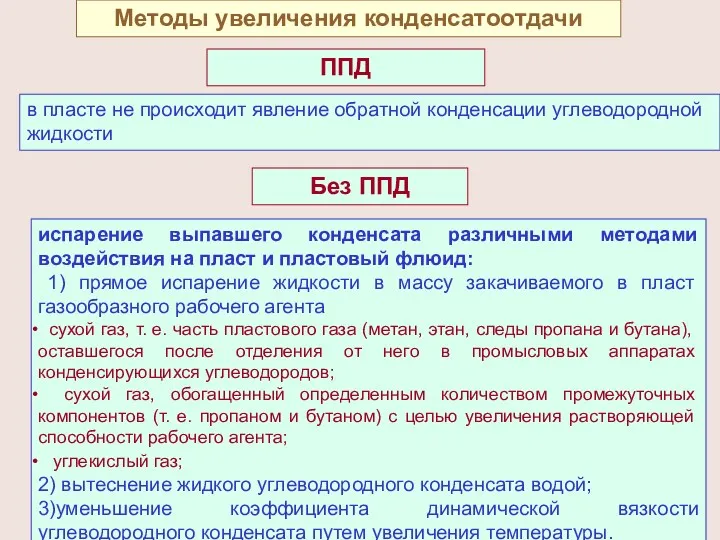

- 28. Методы увеличения конденсатоотдачи в пласте не происходит явление обратной конденсации углеводородной жидкости Без ППД ППД испарение

- 29. ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ (ГДМ) ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ ПЛАСТОВ И СКВАЖИН Гидродинамические методы исследования основаны на решении

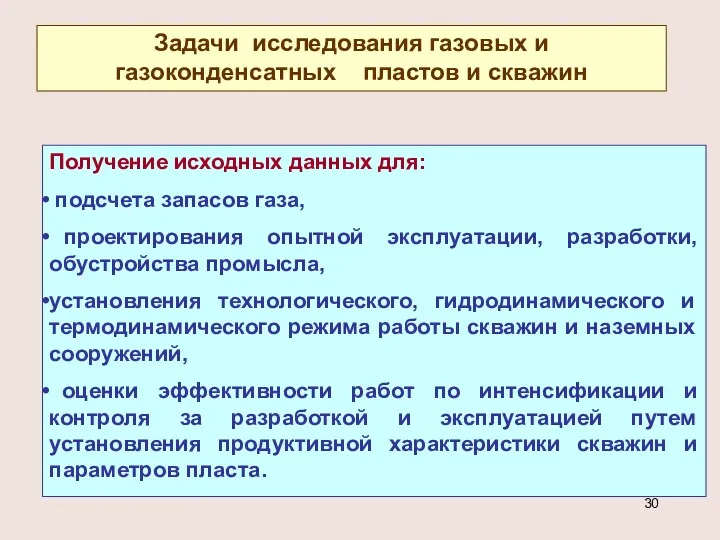

- 30. Задачи исследования газовых и газоконденсатных пластов и скважин Получение исходных данных для: подсчета запасов газа, проектирования

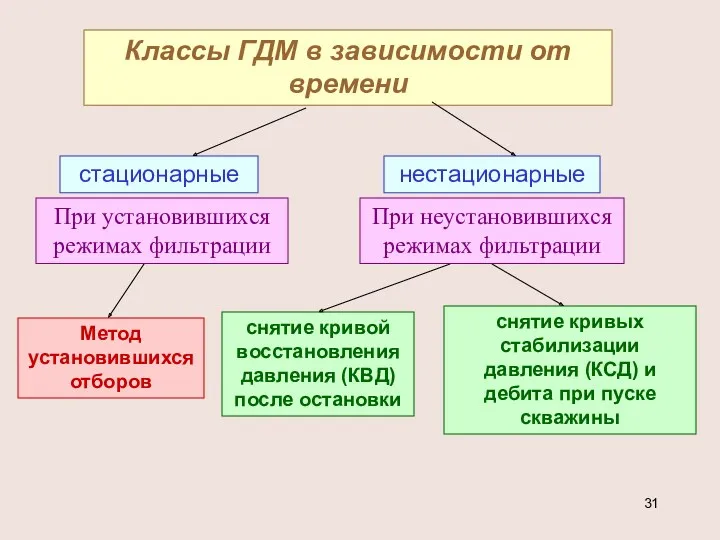

- 31. Классы ГДМ в зависимости от времени стационарные нестационарные При установившихся режимах фильтрации При неустановившихся режимах фильтрации

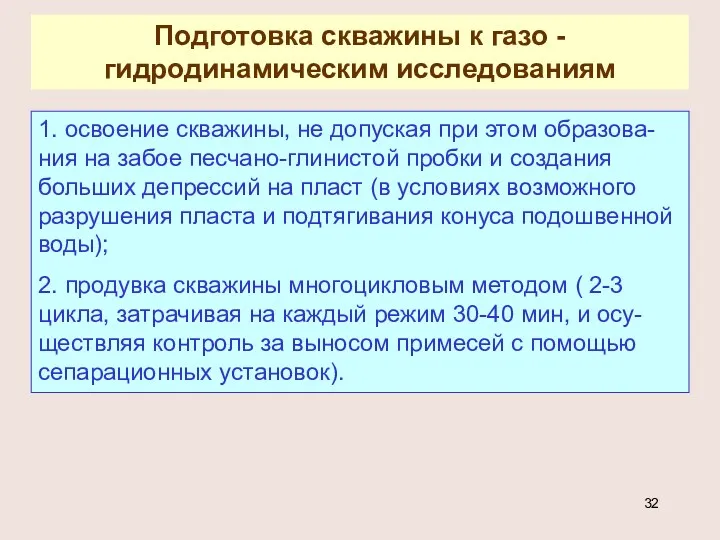

- 32. Подготовка скважины к газо - гидродинамическим исследованиям 1. освоение скважины, не допуская при этом образова-ния на

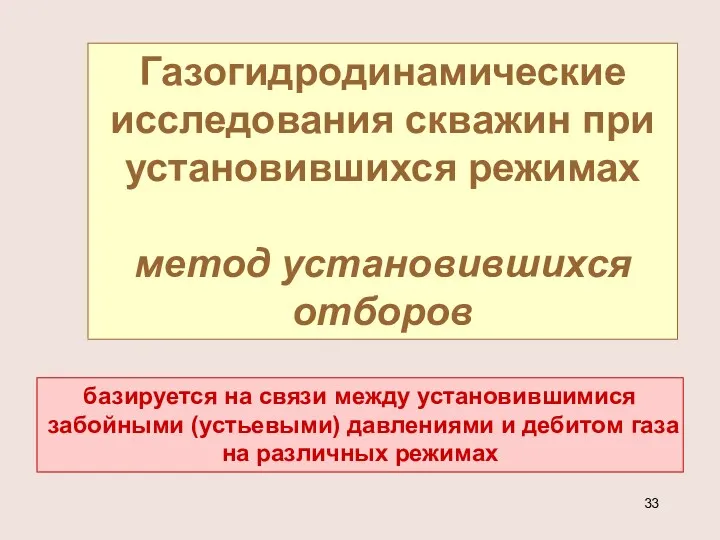

- 33. Газогидродинамические исследования скважин при установившихся режимах метод установившихся отборов базируется на связи между установившимися забойными (устьевыми)

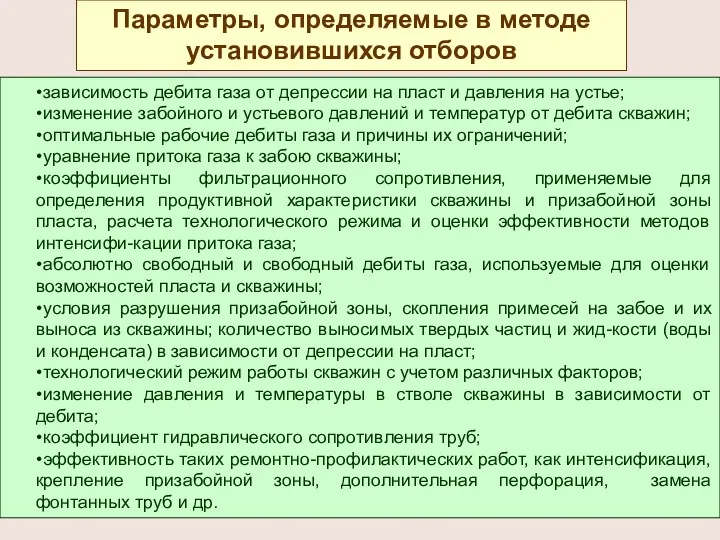

- 34. Параметры, определяемые в методе установившихся отборов зависимость дебита газа от депрессии на пласт и давления на

- 35. Методика проведения испытаний газовых скважин 1. Составляется подробная программа испытаний, подготавливаются соответствую-щие приборы и оборудование (диафрагменный

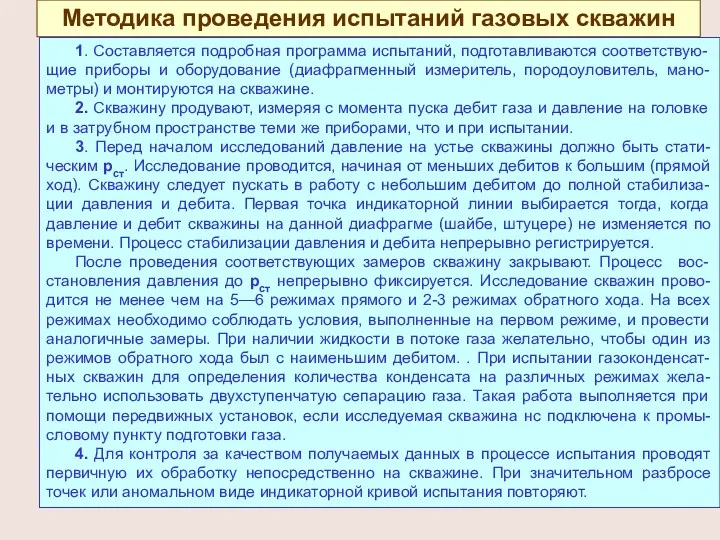

- 36. Способы увеличения дебита внедрение методов интенсификации притока улучшение техники и технологии вскрытия пласта усовершенствование оборудования, используемого

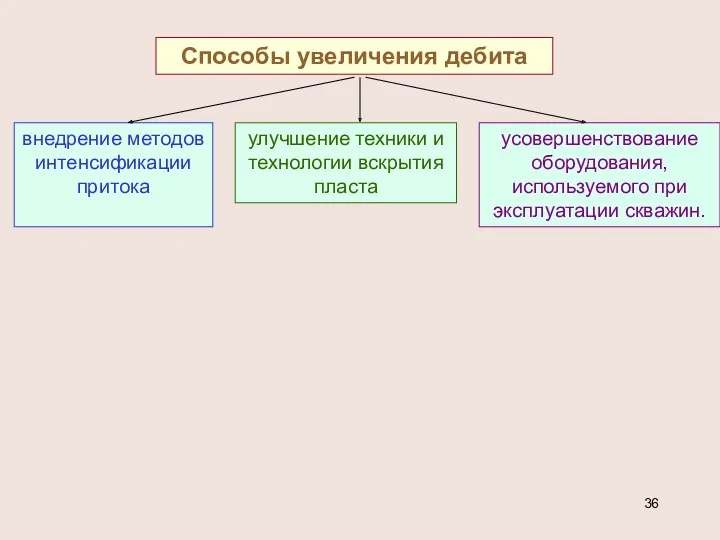

- 37. Методы интенсификации притока газа к забою скважины гидравлический разрыв пласта (ГРП) и его различные варианты -

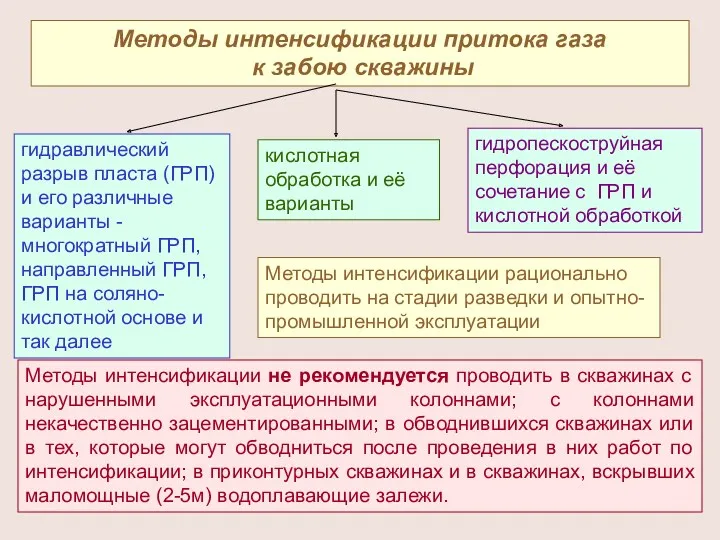

- 38. Мероприятия по вскрытию пласта и освоению скважин бурение горизонтальных скважин; бурение скважин с кустовыми забоями; применение

- 39. Способы усовершенствования техники эксплуатации скважин раздельная эксплуатация двух объектов одной скважиной; эжекция низконапорного газа высоконапорным; применение

- 40. Использование горизонтальных скважин Положительные факторы горизонтального бурения: значительно повышается отбор; создается новая геометрия дренирования пласта; растет

- 41. Причины пониженной эффективности горизонтальных скважин: кальмотация призабойной зоны; неточность попадания стволов в продуктивные пласты (из-за несовершенства

- 43. Скачать презентацию

Патентное исследование в области строительства на грунтах, подверженных морозному пучению

Патентное исследование в области строительства на грунтах, подверженных морозному пучению Клещевой боррелиоз

Клещевой боррелиоз Презентация урока учащихся 2 кл. хореографического отделения. Предмет: Классический танец.Тема: В стране вальса.

Презентация урока учащихся 2 кл. хореографического отделения. Предмет: Классический танец.Тема: В стране вальса. Сварочные трансформаторы

Сварочные трансформаторы Родительское собрание.Тема: Детская агрессия

Родительское собрание.Тема: Детская агрессия Комплекс решений в строительстве скважин с большим отходом от вертикали

Комплекс решений в строительстве скважин с большим отходом от вертикали Родительское собрание Факторы, влияющие на здоровье ребенка

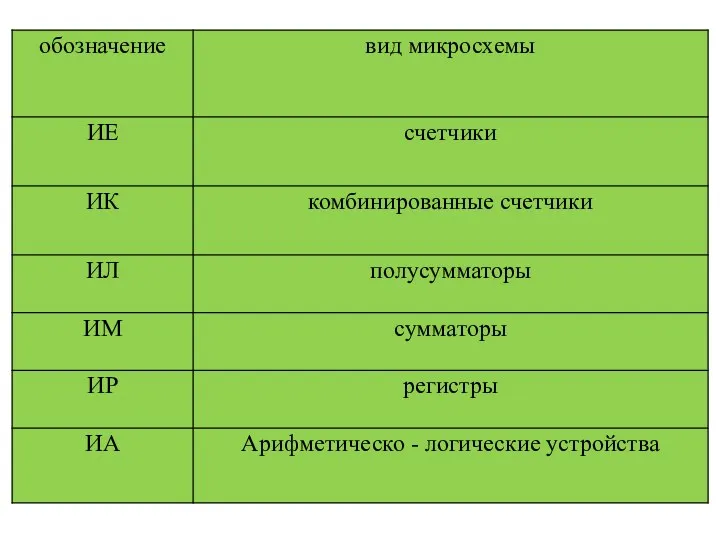

Родительское собрание Факторы, влияющие на здоровье ребенка Характеристики интегральных схем (ИС)

Характеристики интегральных схем (ИС) В весеннем лесу (объёмная аппликация)

В весеннем лесу (объёмная аппликация) Gold-Coast

Gold-Coast Витамины. Авитаминоз

Витамины. Авитаминоз Подготовка к олимпиаде. Занятие Школы юного филолога. Писатели

Подготовка к олимпиаде. Занятие Школы юного филолога. Писатели Краткая биография Марии Сергеевны Петровых

Краткая биография Марии Сергеевны Петровых Основы поисковой оптимизации

Основы поисковой оптимизации Презентация к уроку технологии Ёлочка

Презентация к уроку технологии Ёлочка Типы и конструкции микроэлектромеханических систем. Сенсоры. Классификация сенсоров

Типы и конструкции микроэлектромеханических систем. Сенсоры. Классификация сенсоров Презентация Зона арктических пустынь России

Презентация Зона арктических пустынь России Презентация Ацетилен и его гомологи.

Презентация Ацетилен и его гомологи. Семья как малая социальная группа

Семья как малая социальная группа Требования к оформлению психологического заключения обследования ребенка при направлении его на ПМПК

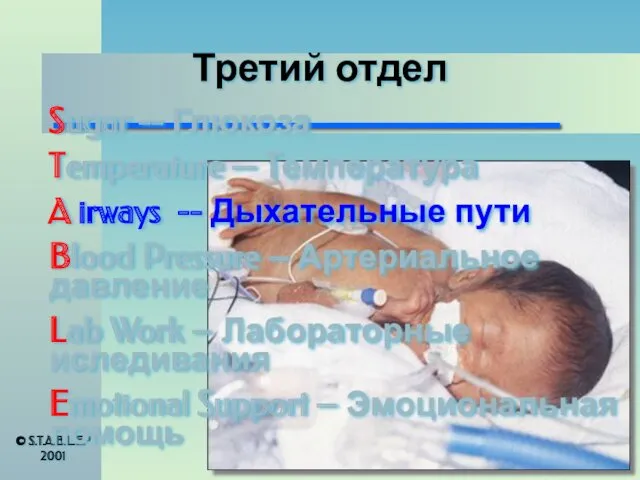

Требования к оформлению психологического заключения обследования ребенка при направлении его на ПМПК Дыхательные пути. Дыхательные расстройства

Дыхательные пути. Дыхательные расстройства Презентация Семейный театр

Презентация Семейный театр Скоро в школу

Скоро в школу Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК 01.01. Устройство автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта МДК 01.01. Устройство автомобилей Профстандарт и персональные компетенции специалиста по коммуникациям

Профстандарт и персональные компетенции специалиста по коммуникациям Музыка эпохи классицизма в России

Музыка эпохи классицизма в России Спасо-Казанский женский монастырь. Епитрахиль И.Кронштадтского

Спасо-Казанский женский монастырь. Епитрахиль И.Кронштадтского Презентация к совместной театрализованной деятельности Проказы Бабушки-Яги для детей старшей возрастной группы

Презентация к совместной театрализованной деятельности Проказы Бабушки-Яги для детей старшей возрастной группы