Содержание

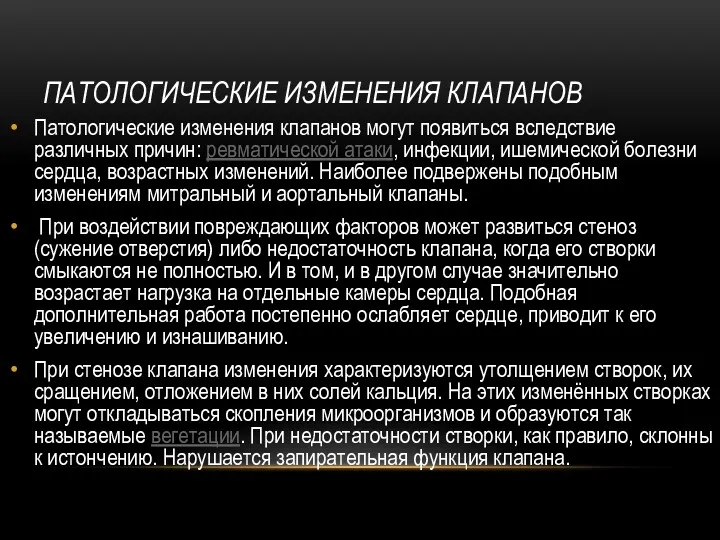

- 3. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛАПАНОВ Патологические изменения клапанов могут появиться вследствие различных причин: ревматической атаки, инфекции, ишемической болезни

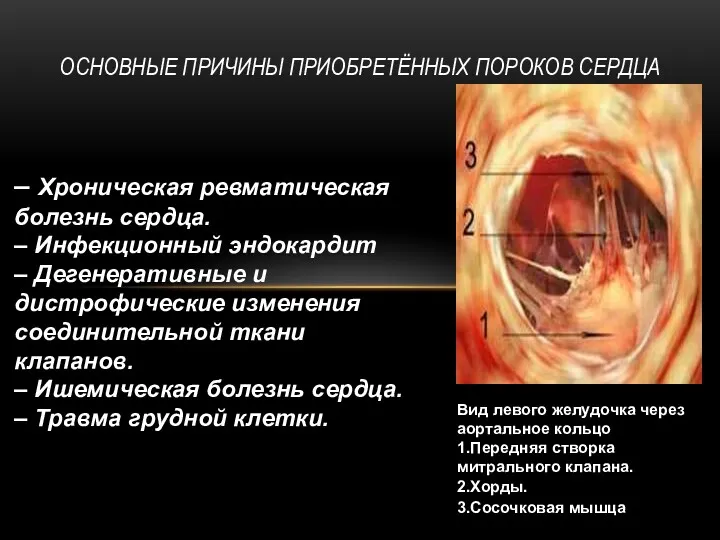

- 4. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРИОБРЕТЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА – Хроническая ревматическая болезнь сердца. – Инфекционный эндокардит – Дегенеративные и

- 5. Приобретённые пороки сердца по локализации подразделяются на: митральный Аортальный трикуспидальный сочетанное поражение нескольких клапанов. Изменения клапанов

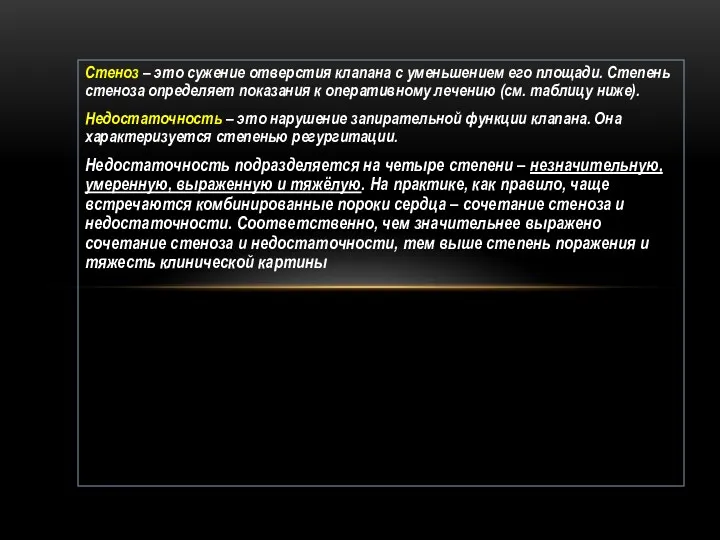

- 6. Стеноз – это сужение отверстия клапана с уменьшением его площади. Степень стеноза определяет показания к оперативному

- 7. КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕНОЗОВ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

- 8. Эхокардиоскопия 1. Левое предсердие; 2. Левый желудочек; 3. Правый желудочек; 4. Правое предсердие

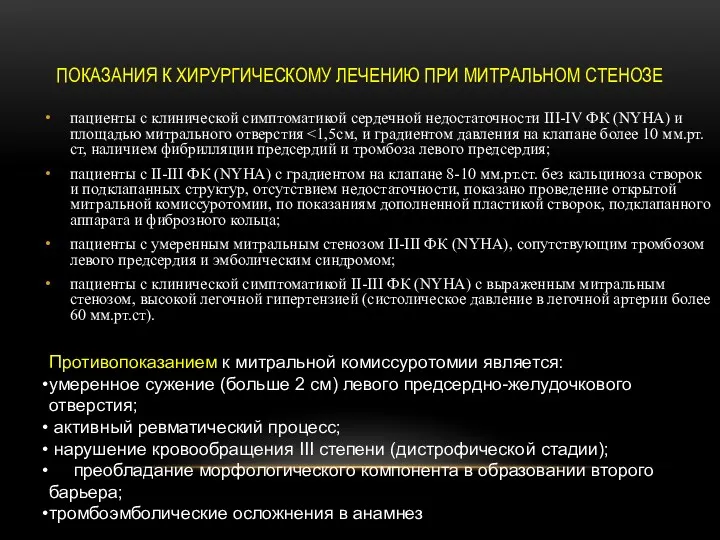

- 9. ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ пациенты с клинической симптоматикой сердечной недостаточности III-IV ФК (NYHA)

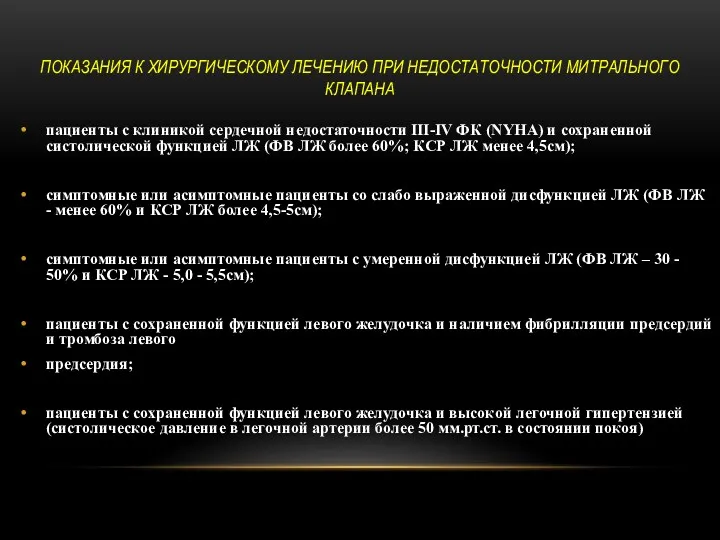

- 10. ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА пациенты с клиникой сердечной недостаточности III-IV ФК (NYHA)

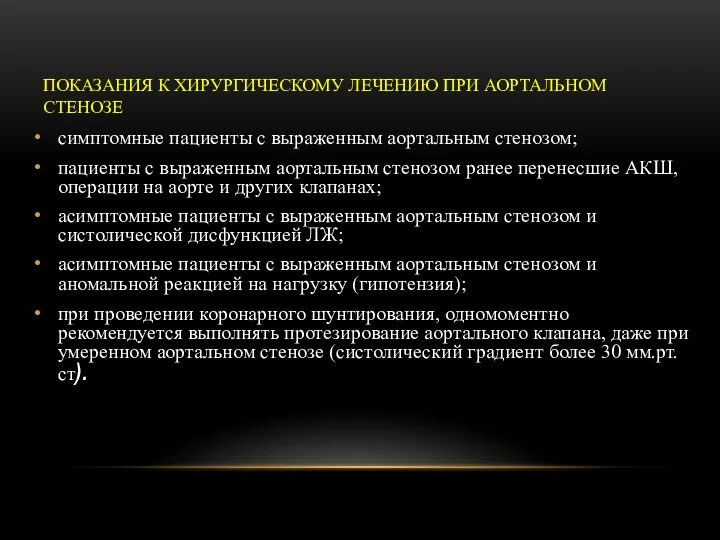

- 11. ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ АОРТАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ симптомные пациенты с выраженным аортальным стенозом; пациенты с выраженным

- 12. пациенты с III-IV ФК (NYHA) и сохраненной систолической функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ более 50% в покое);

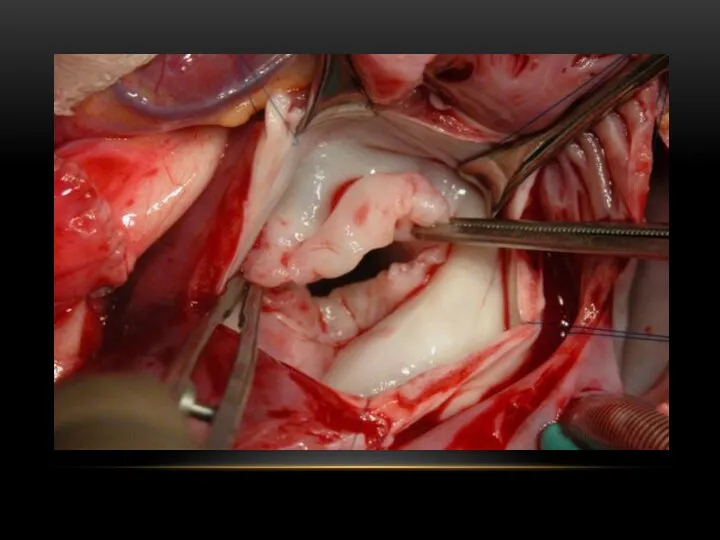

- 13. МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ППС Протезирование клапанов сердца механическими или биологическими протезами, Доступ к сердцу - срединная

- 14. Комиссуротомия – используется при сужении просвета клапанов, когда его створки утолщены и соединены друг с другом.

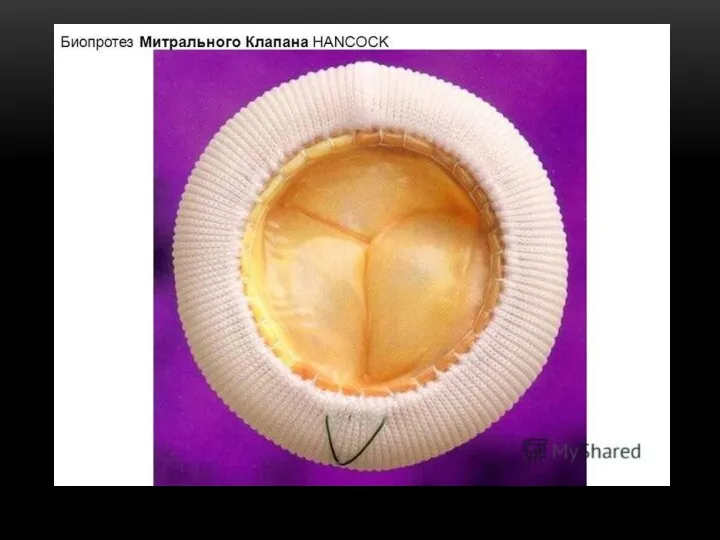

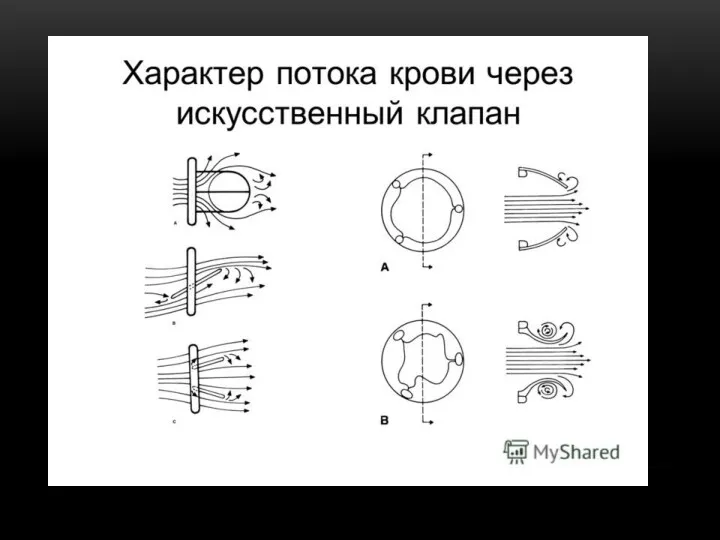

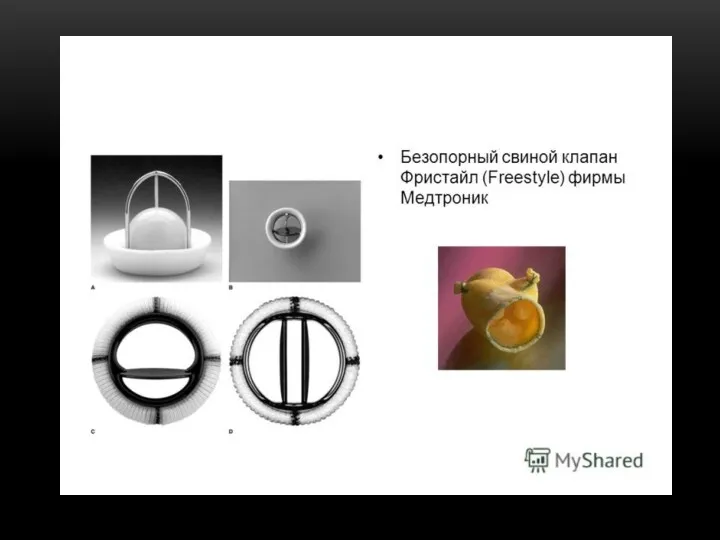

- 15. ВИДЫ ПРОТЕЗОВ Механические – сделаны из пластика, углерода или металла. Они прочные и могут функционировать достаточно

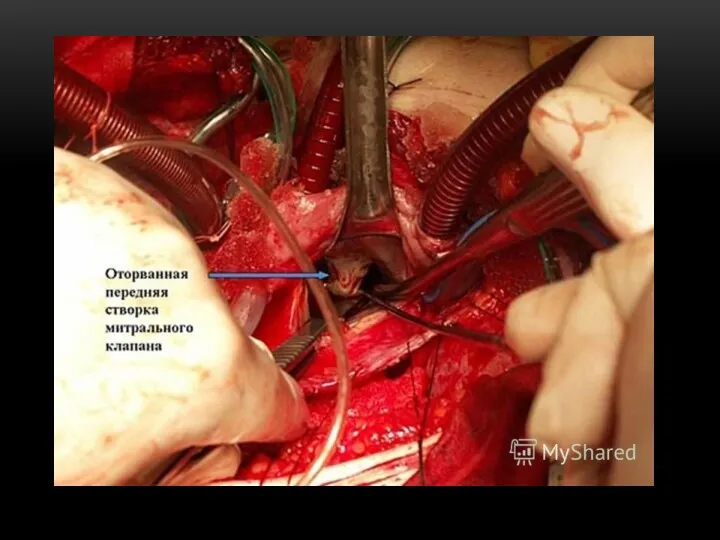

- 16. При отсутствии грубых морфологических изменений со стороны клапана применяются различные виды пластических операций на клапанах. Следует

- 17. Механический протез Биологический протез Сшивание свободных краев задней створки между собой и фиброзным кольцом с последующей

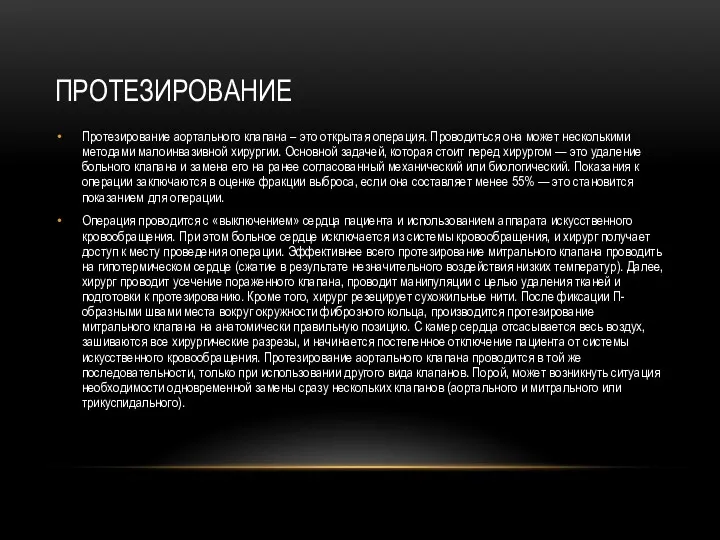

- 19. ПРОТЕЗИРОВАНИЕ Протезирование аортального клапана – это открытая операция. Проводиться она может несколькими методами малоинвазивной хирургии. Основной

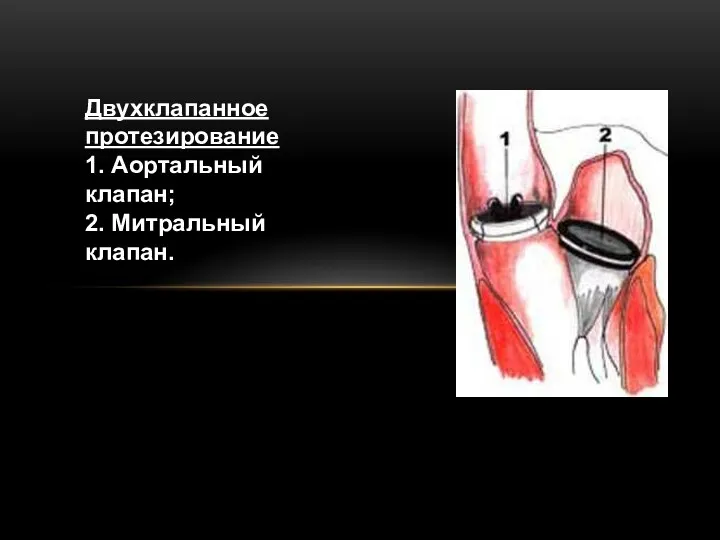

- 20. Двухклапанное протезирование 1. Аортальный клапан; 2. Митральный клапан.

- 21. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ слабость левого желудочка; ишемическая болезнь сердца; перенесенные ранее инфаркты; истощение организма пациента; низкая регенеративная способность.

- 26. ЧРЕСКОЖНАЯ БАЛЛОННАЯ ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКА Вмешательство выполняется в условиях операционной (лаборатории ангиографии), без погружения пациента в наркоз. Все

- 27. ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОЙ КОМИССУРОТОМИИ Кровотечение; Инфицирование места прокола Повреждение сердца или других органов; Перфорация стенки сердца

- 28. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ служат резкие изменения миокарда, состояние тяжелой декомпенсации, стойкие изменения в легких, эндокардит в острой и

- 30. Скачать презентацию

Гофрированная рыбка

Гофрированная рыбка С новым Годом, друзья!

С новым Годом, друзья! Векторная алгебра. Понятия и определения

Векторная алгебра. Понятия и определения Бездомные животные в современном мегаполисе

Бездомные животные в современном мегаполисе Правильное питание-залог здоровья школьников

Правильное питание-залог здоровья школьников Пастереллез и геморрагическая септицемия сельскохозяйственных животных

Пастереллез и геморрагическая септицемия сельскохозяйственных животных Электрические измерения и приборы

Электрические измерения и приборы Видеосистема ПК

Видеосистема ПК Senstone's overview

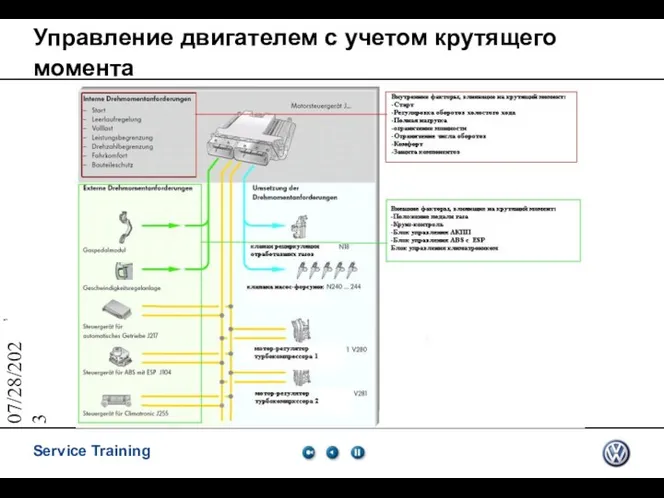

Senstone's overview Управление двигателем с учетом крутящего момента

Управление двигателем с учетом крутящего момента Теория возникновения электродного потенциала Нернста

Теория возникновения электродного потенциала Нернста Digital Systems. Chapter 5. Flip-Flops and Related Devices

Digital Systems. Chapter 5. Flip-Flops and Related Devices Поглощения буровых и тампонажных растворов. Лекция 2

Поглощения буровых и тампонажных растворов. Лекция 2 Паразитические саркодовые и жгутиковые

Паразитические саркодовые и жгутиковые 20230928_zvyozdnyy_chas

20230928_zvyozdnyy_chas Происхождение культурных растений Азии

Происхождение культурных растений Азии Презентация экскурсии по музею Фронтовыми дорогами...

Презентация экскурсии по музею Фронтовыми дорогами... презентация Честь и слава

презентация Честь и слава Скажем НЕТ наркотикам!

Скажем НЕТ наркотикам! Стихотворения о весне. А. Майков Ласточка примчалась, Весна. А. Плещеев Сельская песенка

Стихотворения о весне. А. Майков Ласточка примчалась, Весна. А. Плещеев Сельская песенка Архітэктурныя помнікі Беларусі

Архітэктурныя помнікі Беларусі Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата. (Лекция 11)

Травматические повреждения опорно-двигательного аппарата. (Лекция 11) Рассказ Федора Абрамова О чем плачут лошади

Рассказ Федора Абрамова О чем плачут лошади Гробница фараона Тутанхамона

Гробница фараона Тутанхамона Методическая разработка. Проект во второй младшей группе

Методическая разработка. Проект во второй младшей группе Презентация к уроку труда Сердце, полное роз

Презентация к уроку труда Сердце, полное роз phpnJ9Ogy_IZOBRAZHEIE-ZHIVOTYH

phpnJ9Ogy_IZOBRAZHEIE-ZHIVOTYH Обеспечение химической защиты населения

Обеспечение химической защиты населения