Содержание

- 2. Благо в этике и в философии – то, что заключает в себе определенный положительный смысл. Философский

- 3. Античная мысль В античной мысли благо трактовалось различно. Благо-удовольствие. Удовольствие как чувственная данность. Аристипп (ок. 435

- 4. «удовольствие есть первое и прирожденное нам благо» «величайшее из благ есть разумение (φρόνησις) и от него

- 5. «Я не представляю, как понимать благо, если изъять из него наслаждения, доставляемые вкусом, доставляемые слухом и

- 6. «не удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые..., но мы разумеем

- 7. Философия как врачевание души означает избавление от страхов и пустых желаний. Какие страхи имеет в виду

- 8. Многие крупные греческие философы и школы в вопросах морально-этического характера решительно отстаивают идею независимости добродетели от

- 9. Благо-добродетель. Стоицизм. «Только нравственно-прекрасное – благо. А такова добродетель и все причастное добродетели» «Всякое благо радостно;

- 10. Блага подразделяют на Душевные (добродетели и добродетельные поступки). Внешние (достойная Родина, достойный друг). Ни те, ни

- 11. Добродетели суть и цели, и средства. Как цели они входят в счастье, как средства ведут к

- 12. 3. Благо-знание. Софисты, Сократ и сократики. «Есть только одно благо - знание, и только одно зло

- 13. Знание, по мнению Сократа, - это источник нравственного совершенствования. Человек, знающий, что такое именно хорошо, никогда

- 14. Метафизика блага в античной мысли 1. Благо – цель всякой деятельности (телеологический аспект блага). «Всякое искусство

- 15. Таким образом, благо — то, к чему все стремится: цель наших поступков и занятий. В конечном

- 16. По Аристотелю, мы можем рассмотреть благо с разных точек, можем описать его в категориальном отношении, сравнить

- 17. 2. Сверхбытийное благо как основа бытия и разума. Благо по Платону трансцендентно по отношению к Бытию,

- 18. ДИАЛОГ «Филеб» Сократ. Итак, если мы не в состоянии уловить благо одной идеей, то поймаем его

- 19. Понятие блага в святоотеческом богословии 1. Бог как высшее благо. Августин: только Бог есть «наибольшее Благо,

- 20. 2. Тварное благо. Существование Бога как Блага означает распространение блага на все сущее. В силу этого

- 21. Человек как часть творения. Человек получил бытие для наслаждения Божественными благами, он был украшен «жизнью, мудростью,

- 22. Всякая природа, в той степени, в какой она существует, является благой. Блаженный Августин: блага природы различается

- 23. «Все сущее, поскольку оно есть, благо и от Благого, а насколько лишено блага - не благое

- 24. 3. Отличие истинного блага от мнимого. Мнимое благо происходит от диавола. В нем всегда не оказывается

- 25. Из всех земных благ по существу благом может быть названа только добродетель, которая, «приводя нас к

- 26. Категория блага в западном средневековом богословии Два аспекта рассмотрения блага – объективный и субъективный.

- 27. Объективное благо Есть три вида бытия: Высшее – Бог Среднее (духовные твари – ангелы и души)

- 28. Высшее благо – источник всякого низшего (тварного) блага. Фома Аквинский: «Бог есть благо всякого блага». В

- 29. Благо как субъективная категория Благо для человека – это цель его стремления, желания. От низших материальных

- 30. Ансельм Кентерберийский: Благо как цель для человека двояко. Ближайшая цель человека есть Б. души - достижение

- 31. Фома Аквинский: все, что человек желает, он желает как блага, будь то действительное или кажущееся благо.

- 32. Мысль Нового времени Отвечая на вопрос, что такое благо, философы Нового времени фиксируют разновидности «благости»: духовную,

- 33. Благо – свойство предмета или результат субъективного отношения Благо не имеет онтологического значения у Спинозы. Что-то

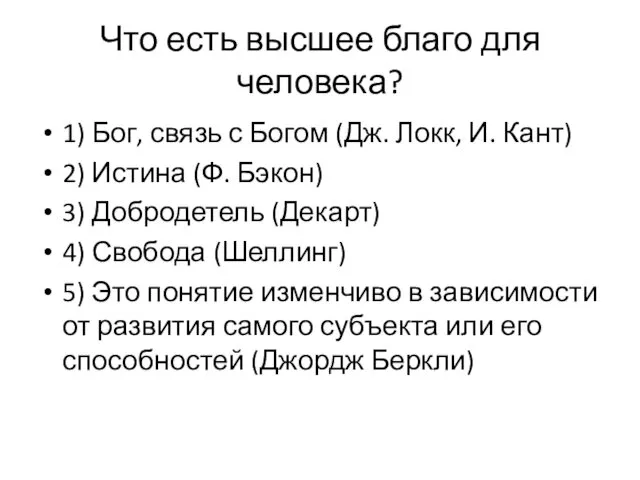

- 34. Что есть высшее благо для человека? 1) Бог, связь с Богом (Дж. Локк, И. Кант) 2)

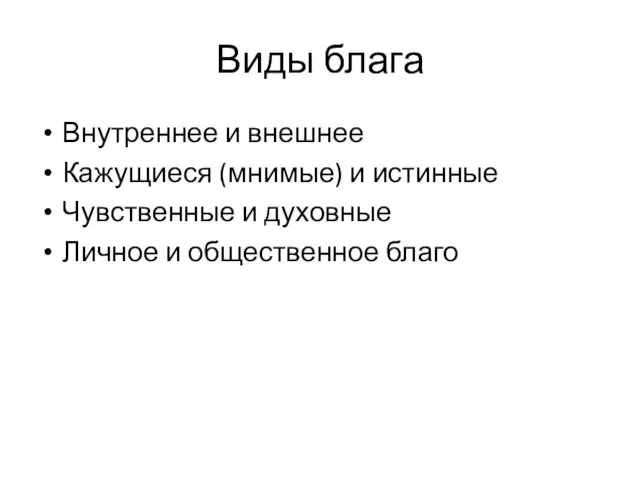

- 35. Виды блага Внутреннее и внешнее Кажущиеся (мнимые) и истинные Чувственные и духовные Личное и общественное благо

- 37. Скачать презентацию

презентация к докладу на МО

презентация к докладу на МО Теория организации и организационное поведение. Базовые понятия. Основные проблемы. Школы и концепции

Теория организации и организационное поведение. Базовые понятия. Основные проблемы. Школы и концепции Мешочек для новогоднего подарка

Мешочек для новогоднего подарка Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa Китап - киңәшчең синең! Презентация.

Китап - киңәшчең синең! Презентация. зрительная гимнастика по Аветисову Э.С.

зрительная гимнастика по Аветисову Э.С. Классификация звуков речи. Система фонем

Классификация звуков речи. Система фонем Возможности решения Заработная плата экипажей судов

Возможности решения Заработная плата экипажей судов Людовик ван Бетховен

Людовик ван Бетховен Описание технического обслуживания коммутационных аппаратов управления

Описание технического обслуживания коммутационных аппаратов управления Розбирання ноудбука Asus S500CA-RSI5T02

Розбирання ноудбука Asus S500CA-RSI5T02 Методы психогенетики

Методы психогенетики Слоговая структура слова. Двухсложные слова из открытых слогов

Слоговая структура слова. Двухсложные слова из открытых слогов Повторение Сложение и вычитание, Свойства сложения

Повторение Сложение и вычитание, Свойства сложения Слой и слоистость. Горизонтальное, вертикальное и наклонное залегание. Мощность слоя. (Тема 2)

Слой и слоистость. Горизонтальное, вертикальное и наклонное залегание. Мощность слоя. (Тема 2) Лучевая терапия. Брахитерапия. Сочетанно-лучевая терапия

Лучевая терапия. Брахитерапия. Сочетанно-лучевая терапия Актуальні питання застосування законодавства щодо організації надання пільг та компенсаційних виплат людям з інвалідністю

Актуальні питання застосування законодавства щодо організації надання пільг та компенсаційних виплат людям з інвалідністю Родительское собрание в 1 классе Первый раз в первый класс

Родительское собрание в 1 классе Первый раз в первый класс Учет взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)

Учет взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) Рассказ о слове Лёд

Рассказ о слове Лёд Вчера, сегодня,завтра. Активизация в речи правильного употребления времен глаголов

Вчера, сегодня,завтра. Активизация в речи правильного употребления времен глаголов Корпоративный, индивидуальный, социальный подоходный налог. Налог на добавленную стоимость

Корпоративный, индивидуальный, социальный подоходный налог. Налог на добавленную стоимость Групповое занятие по коррекции устной и письменной речи у младших школьников.

Групповое занятие по коррекции устной и письменной речи у младших школьников. Специалист в области воспитания. Стратегия воспитания в Российской Федерации

Специалист в области воспитания. Стратегия воспитания в Российской Федерации Тайна метафоры

Тайна метафоры Расчет воздухообмена в помещении. (Лекция 5)

Расчет воздухообмена в помещении. (Лекция 5) Методика и организация физкультурных занятий на воздухе

Методика и организация физкультурных занятий на воздухе Ожоги глаз. Первая помощь при ожогах

Ожоги глаз. Первая помощь при ожогах