Классификация систем разработки. Разработка месторождений на естественном режиме и с ППД. (Лекция 4) презентация

Содержание

- 2. Система разработки - это совокупность инженерных решений, позволяющих разрабатывать месторождение эффективно и с заданными экономическими показателями

- 3. Классификация систем разработки: по наличию или отсутствию воздействия на пласт (внесение энергии в пласт извне); по

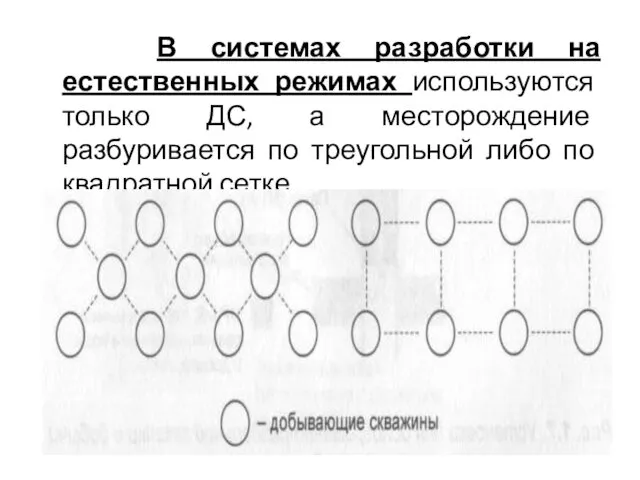

- 4. В системах разработки на естественных режимах используются только ДС, а месторождение разбуривается по треугольной либо по

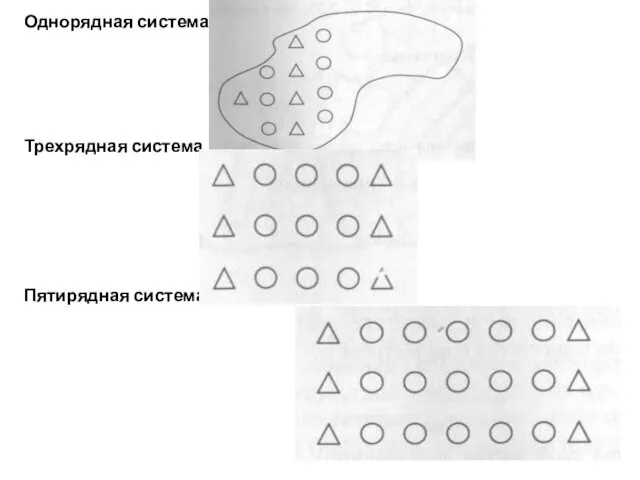

- 5. В системах разработки с воздействием на пласт расстановка скважин бывает: Рядной и площадной В рядных системах

- 6. Однорядная система Трехрядная система Пятирядная система

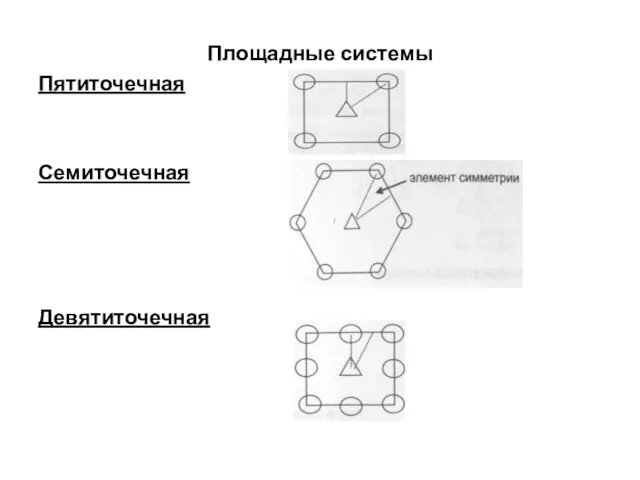

- 7. Площадные системы Пятиточечная Семиточечная Девятиточечная

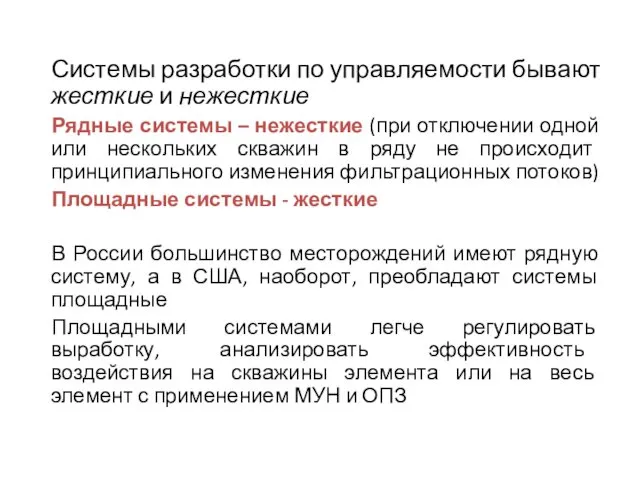

- 8. Системы разработки по управляемости бывают жесткие и нежесткие Рядные системы – нежесткие (при отключении одной или

- 9. Плотность сетки скважин Sc= [га/скв.], [м2/скв.], [акр/скв.], где S - площадь нефтеносности объекта разработки; - общее

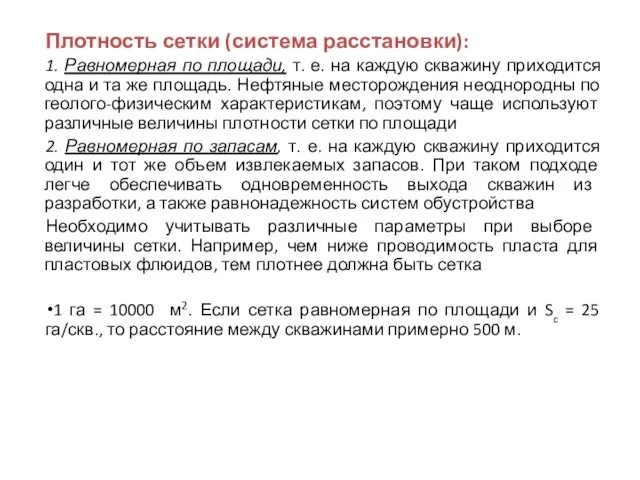

- 10. Плотность сетки (система расстановки): 1. Равномерная по площади, т. е. на каждую скважину приходится одна и

- 11. При проектировании новых скважин на разрабатываемых объектах при сложившихся к началу текущего века экономических условиях принимаются

- 12. СТАДИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕРВАЯ - стадия ввода в эксплуатацию - происходит интенсивное бурение ОФ скважин, темп

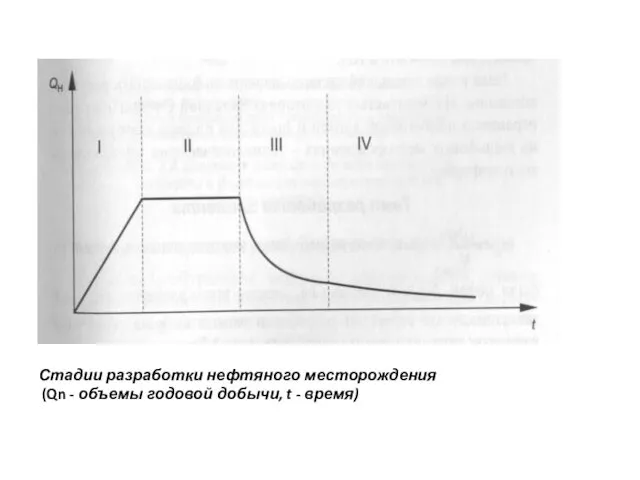

- 13. Стадии разработки нефтяного месторождения (Qn - объемы годовой добычи, t - время)

- 14. Принципы и правила разбуривания месторождения Стратегия разбуривания НМ д. обеспечить равномерную выработку запасов и достижение расчетного

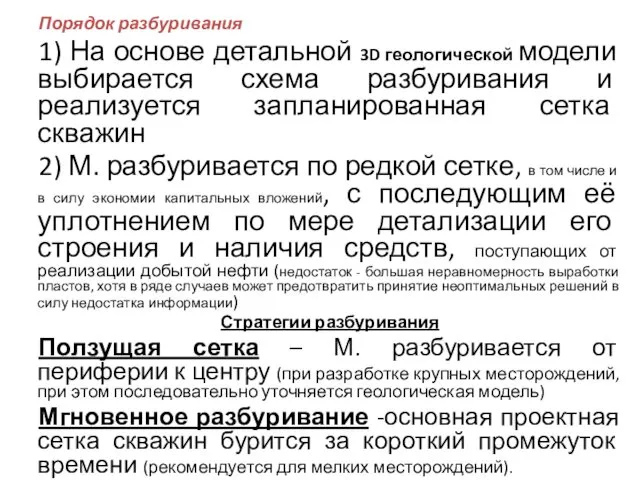

- 15. Порядок разбуривания 1) На основе детальной 3D геологической модели выбирается схема разбуривания и реализуется запланированная сетка

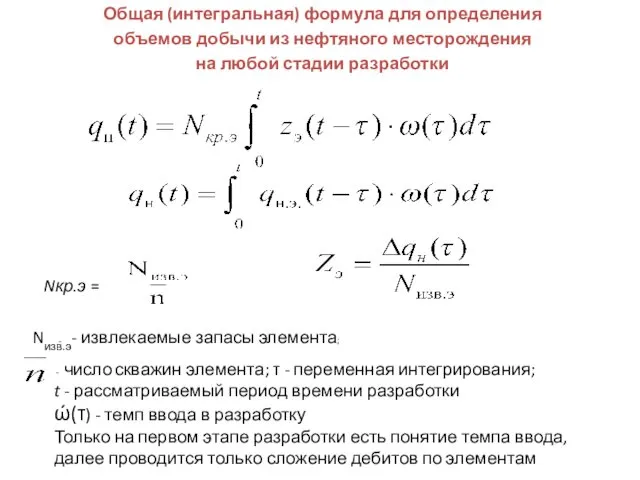

- 16. Общая (интегральная) формула для определения объемов добычи из нефтяного месторождения на любой стадии разработки Nкр.э =

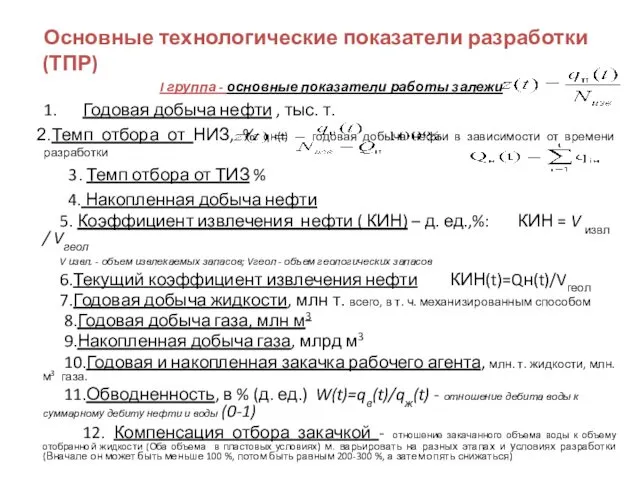

- 17. Основные технологические показатели разработки (ТПР) I группа - основные показатели работы залежи 1. Годовая добыча нефти

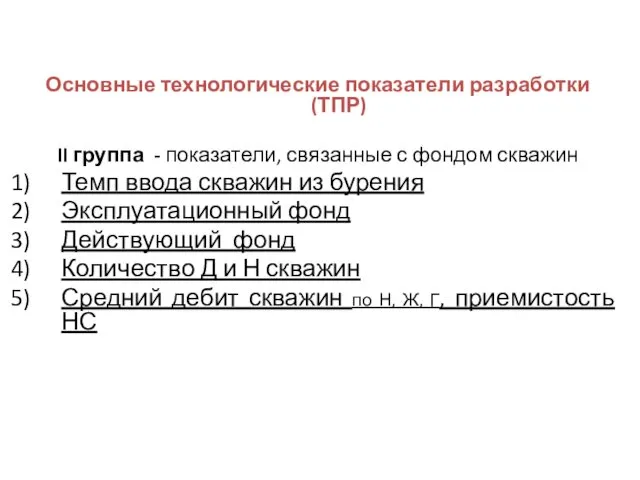

- 18. Основные технологические показатели разработки (ТПР) II группа - показатели, связанные с фондом скважин Темп ввода скважин

- 19. Естественные режимы РМ недолговечны По мере наращивания отборов жидкостей из пласта ускоряется ↓Рпл и начинается истощение

- 20. При организации ППД Сложно достигнуть максимального вытеснения нефти из пласта при эффективном контроле и регулировании процесса

- 21. Способы П П Д (регулирование Рпл.) Закачкой воды Закачкой газа в повышенные участки залежи 3. Одновременной

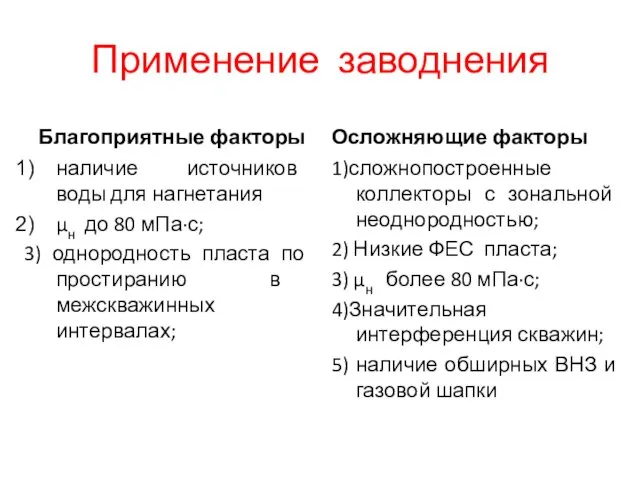

- 22. Применение заводнения Благоприятные факторы наличие источников воды для нагнетания μн до 80 мПа·с; 3) однородность пласта

- 24. Выбор вида заводнения определяется Типом и размерами залежи и ее ВНЗ вязкостью пластовой нефти типом породы-коллектора

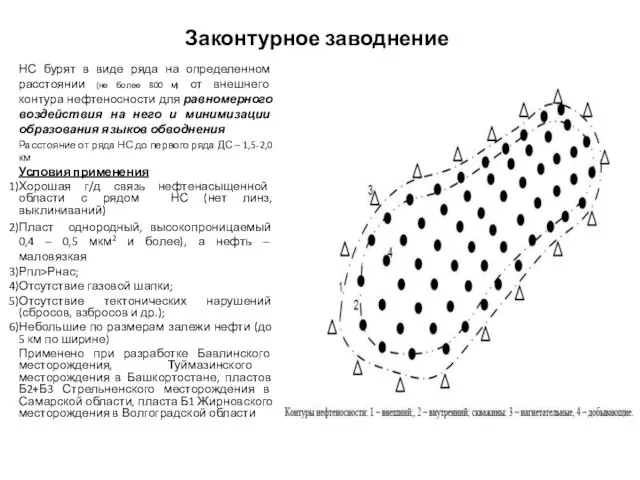

- 25. Законтурное заводнение НС бурят в виде ряда на определенном расстоянии (не более 800 м) от внешнего

- 26. Недостатки законтурного заводнения большие сроки разработки вследствие ограничения числа рядов ДС (не более 3-х) низкие дебиты

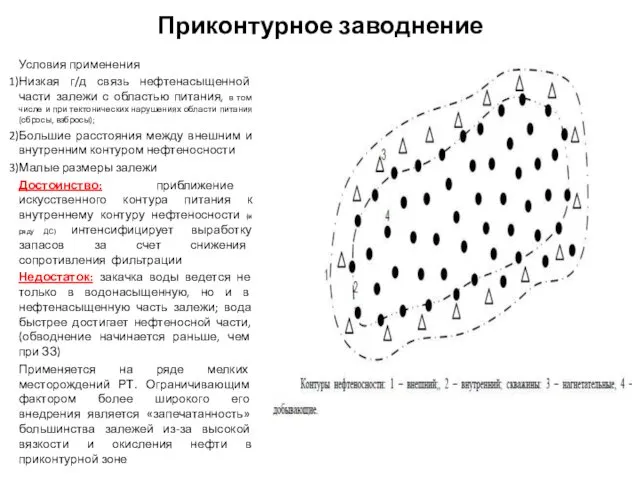

- 27. Приконтурное заводнение Применяется, когда реализация законтурного заводнения невозможна, например, если расстояние от внешнего контура нефтеносности до

- 28. Приконтурное заводнение Условия применения Низкая г/д связь нефтенасыщенной части залежи с областью питания, в том числе

- 29. Внутриконтурное заводнение может быть реализовано с разрезанием и без разрезания на отдельные площади НС бурят в

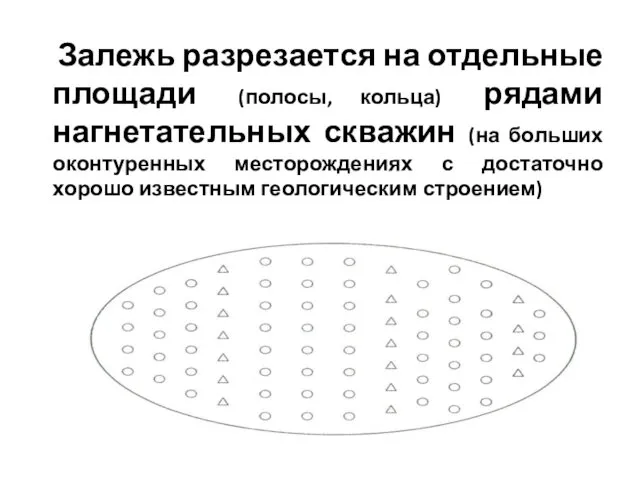

- 30. Залежь разрезается на отдельные площади (полосы, кольца) рядами нагнетательных скважин (на больших оконтуренных месторождениях с достаточно

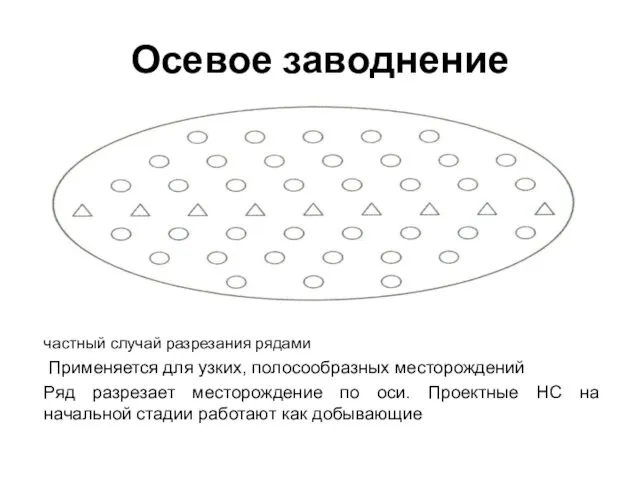

- 31. Осевое заводнение частный случай разрезания рядами Применяется для узких, полосообразных месторождений Ряд разрезает месторождение по оси.

- 32. Разновидности внутриконтурного заводнения Блоковое заводнение Избирательное заводнение Очаговое заводнение Площадное заводнение

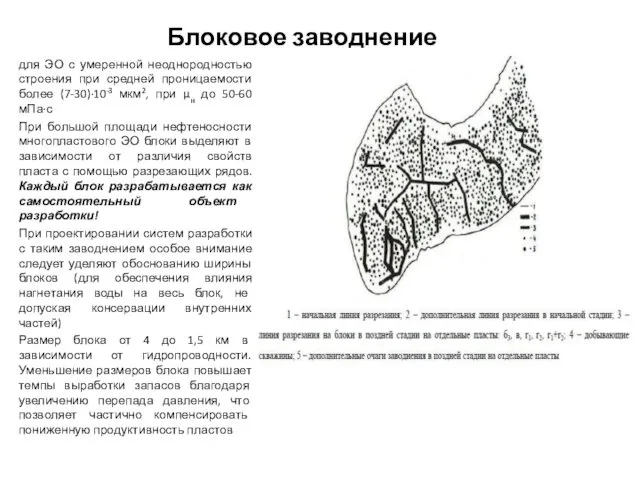

- 33. Блоковое заводнение для ЭО с умеренной неоднородностью строения при средней проницаемости более (7-30)·10-3 мкм2, при μн

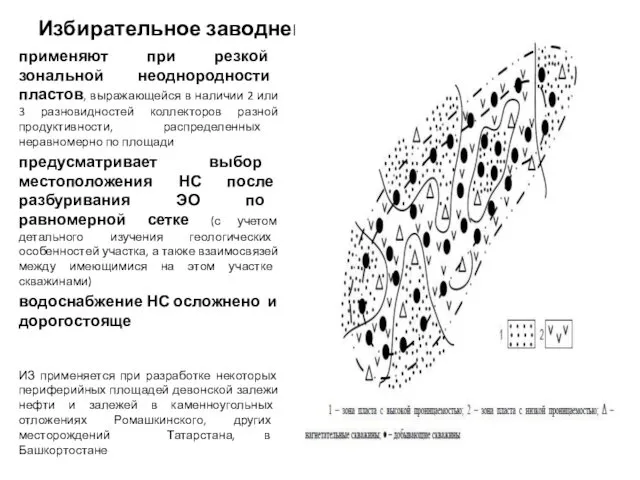

- 34. Избирательное заводнение применяют при резкой зональной неоднородности пластов, выражающейся в наличии 2 или 3 разновидностей коллекторов

- 35. Очаговое заводнение создают на участках не испытывающих влияние заводнения после освоения не испытывающих влияние заводнения после

- 36. Источники водоснабжения Подрусловые (грунтовые) и пластовые воды (многообразие химического состава (минерализация 100-200 г/л), небольшое содержание ВЧ).

- 37. Система водоснабжения зависит от источника и стадии РМ при применении системы ППД с начала РМ, объемы

- 38. Общие требования к закачиваемой воде ограниченное содержание механических примесей (КВЧ) и соединений железа отсутствие сероводорода и

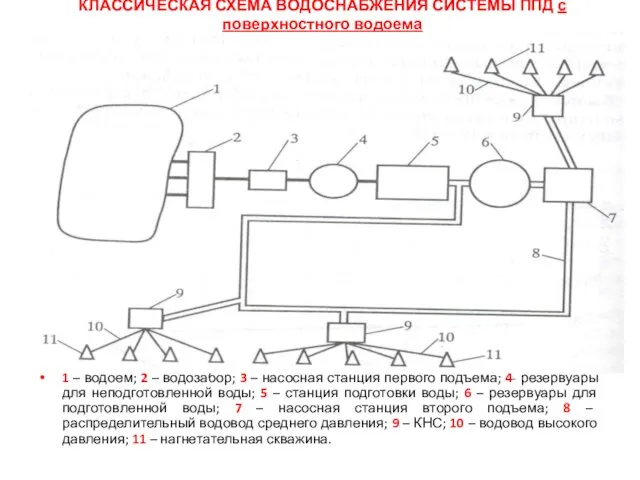

- 39. КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ППД с поверхностного водоема 1 – водоем; 2 – водозабор; 3 –

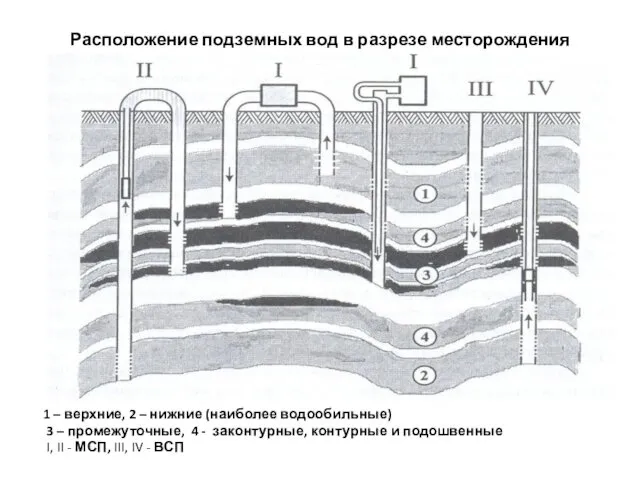

- 40. Расположение подземных вод в разрезе месторождения 1 – верхние, 2 – нижние (наиболее водообильные) 3 –

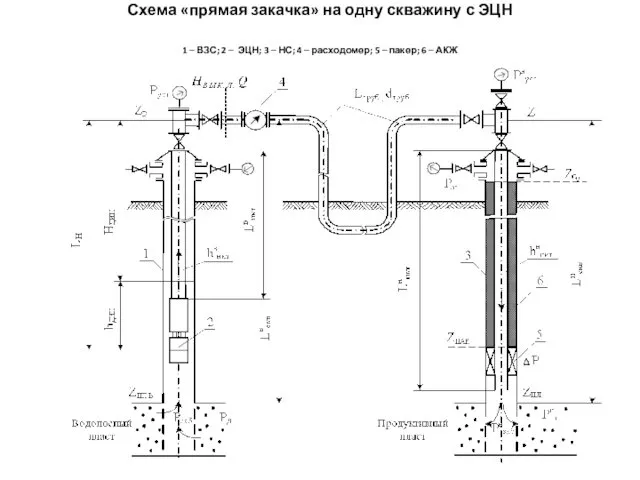

- 41. Схема «прямая закачка» на одну скважину с ЭЦН 1 – ВЗС; 2 – ЭЦН; 3 –

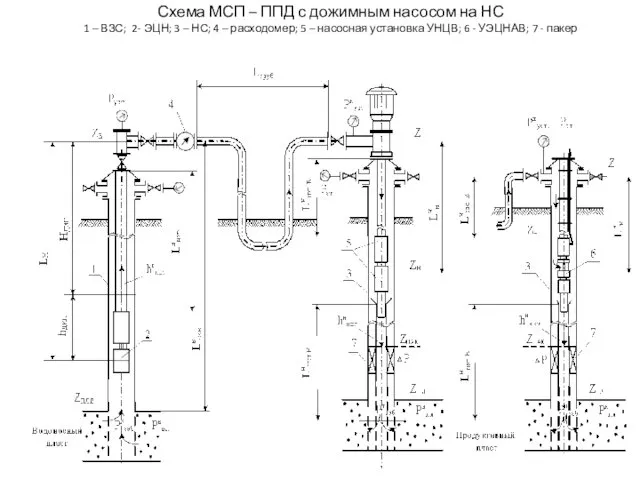

- 42. Схема МСП – ППД с дожимным насосом на НС 1 – ВЗС; 2- ЭЦН; 3 –

- 43. Особенности разработки газовых месторождений обусловлены существенно меньшей вязкостью и плотностью газа по сравнению с нефтью и

- 44. Темп отбора газа, в зависимости от размера залежи и геологических условий в пределах 5 – 10

- 45. Залежи газа, содержащие растворенные жидкие у/в, называются газоконденсатными В области Т и Р выше критических в

- 47. Скачать презентацию

![Плотность сетки скважин Sc= [га/скв.], [м2/скв.], [акр/скв.], где S -](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/49742/slide-8.jpg)

Использование логосказки в коррекционной работе

Использование логосказки в коррекционной работе Совещание по итогам деятельности группы Лукойл-Пермь

Совещание по итогам деятельности группы Лукойл-Пермь Органическое молоко в мире и в России

Органическое молоко в мире и в России Памятники природы Новосибирской области

Памятники природы Новосибирской области 20230724_ekzamen_bez_stressa

20230724_ekzamen_bez_stressa Wall contiguity

Wall contiguity Управление денежными потоками

Управление денежными потоками Стиль канзаши

Стиль канзаши Монитор последовательного порта

Монитор последовательного порта Guide to Russian winter holidays

Guide to Russian winter holidays Учёба А.С. Пушкина в лицее

Учёба А.С. Пушкина в лицее Мастера живописи Саратовского края (урок по Культуре края 8 класс)

Мастера живописи Саратовского края (урок по Культуре края 8 класс) Презентация проекта Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста через использование методов и приёмов технологии ТРИЗ в образовательной деятельности

Презентация проекта Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста через использование методов и приёмов технологии ТРИЗ в образовательной деятельности Правила поведения в автомобиле и поезде

Правила поведения в автомобиле и поезде Модуль. Графики функций, содержащих переменную под знаком модуля

Модуль. Графики функций, содержащих переменную под знаком модуля Квадрат суммы. Квадрат разности. Алгебра. 7 класс

Квадрат суммы. Квадрат разности. Алгебра. 7 класс Острые осложнения сахарного диабета

Острые осложнения сахарного диабета Образование первых государств

Образование первых государств Народные сказки устами молодых

Народные сказки устами молодых Скульптура. Виды скульптуры

Скульптура. Виды скульптуры Поджелудочная железа

Поджелудочная железа Термины для конструирования

Термины для конструирования Педсовет Владение современными педагогическими технологиями - залог успешной деятельности педагога

Педсовет Владение современными педагогическими технологиями - залог успешной деятельности педагога Процесори (9 клас)

Процесори (9 клас) Символика Росии, РТ, Новошешминского района

Символика Росии, РТ, Новошешминского района Электронная выставка Раскроем бережно страницы

Электронная выставка Раскроем бережно страницы Приборы полупроводниковой микро- и наноэлектроники

Приборы полупроводниковой микро- и наноэлектроники Фонтанная эксплуатация скважин

Фонтанная эксплуатация скважин