Содержание

- 2. Этапы кроветворения Эмбриональный Процесс эмбрионального гистогенеза системы крови Постэмбриональный Процесс регенерации системы крови

- 3. Эмбриональный гемопоэз

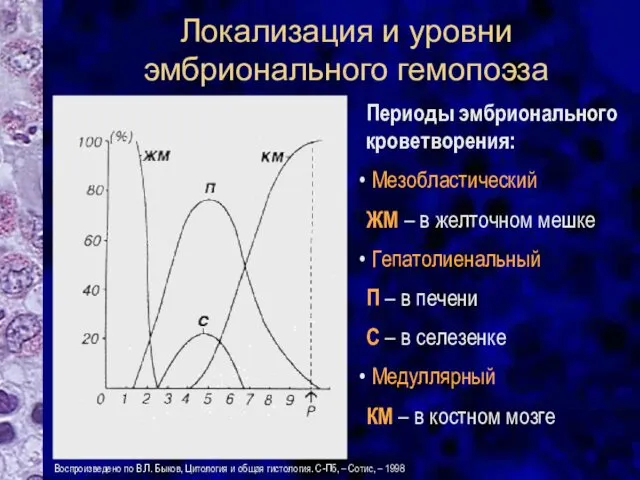

- 4. Локализация и уровни эмбрионального гемопоэза Периоды эмбрионального кроветворения: Мезобластический ЖМ – в желточном мешке Гепатолиенальный П

- 5. Кроветворение в желточном мешке (3 – 12 неделя) Тело зародыша Желточный мешок Сердце Кровяные островки Кровеносные

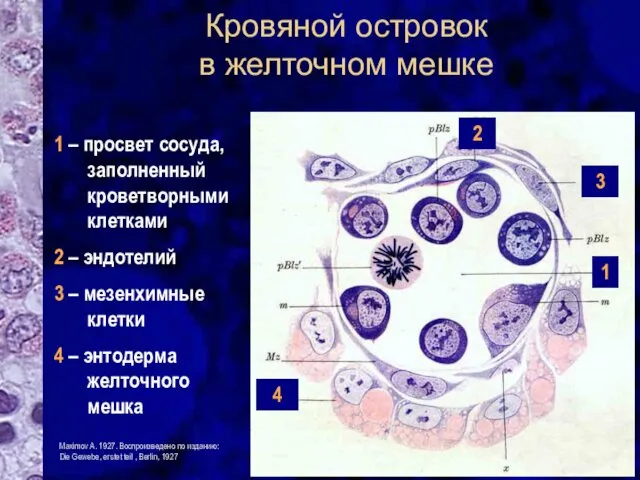

- 6. Кровяной островок в желточном мешке 1 – просвет сосуда, заполненный кроветворными клетками 2 – эндотелий 3

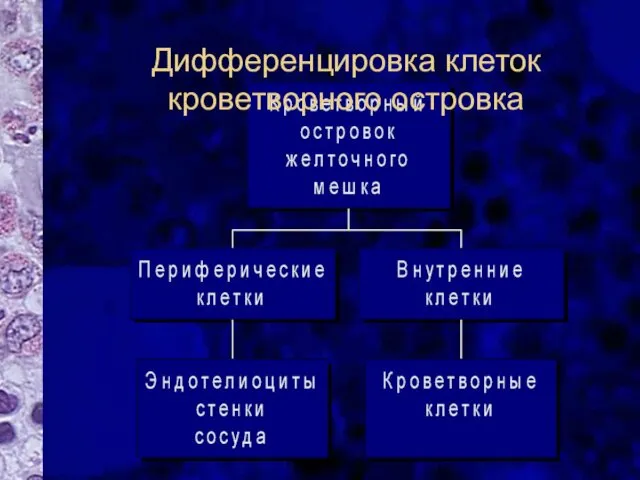

- 7. Дифференцировка клеток кроветворного островка

- 8. Эритроидное кроветворение в первичном сосуде желточного мешка 1 – просвет сосуда, заполненный кроветворными клетками 2 –

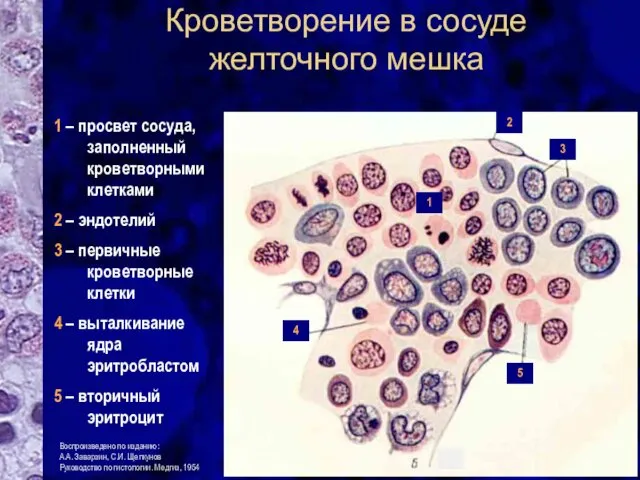

- 9. Кроветворение в сосуде желточного мешка 1 – просвет сосуда, заполненный кроветворными клетками 2 – эндотелий 3

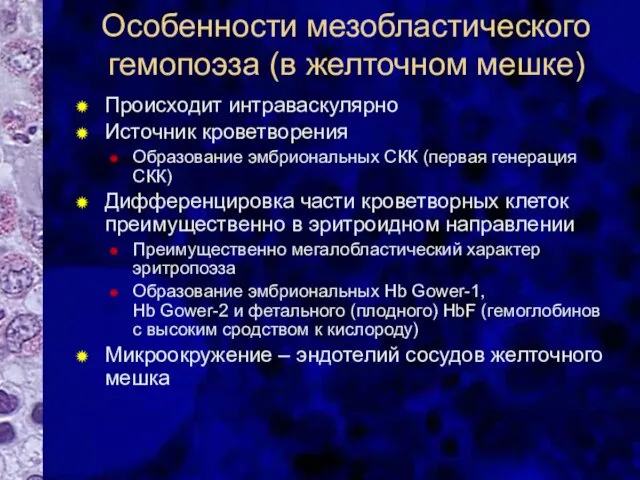

- 10. Особенности мезобластического гемопоэза (в желточном мешке) Происходит интраваскулярно Источник кроветворения Образование эмбриональных СКК (первая генерация СКК)

- 11. Кроветворение в теле зародыша Гепатолиенальный период (Гепатоспленотимическая стадия) Печень Селезенка Тимус (Вилочковая железа) Медуллярный период Красный

- 12. Возможные источники внутризародышевого гемопоэза Колонизация кроветворных плацдармов эмбриональными стволовыми кроветворными клетками из желточного мешка (общепринято) Образование

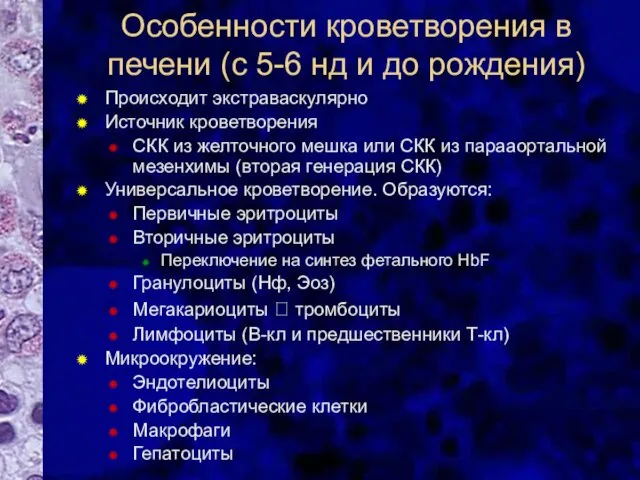

- 13. Особенности кроветворения в печени (с 5-6 нд и до рождения) Происходит экстраваскулярно Источник кроветворения СКК из

- 14. Кроветворение в эмбриональной печени 1 – гепатоциты 2 – клетки мезенхимы 3 – эндотелиоциты 4, 5

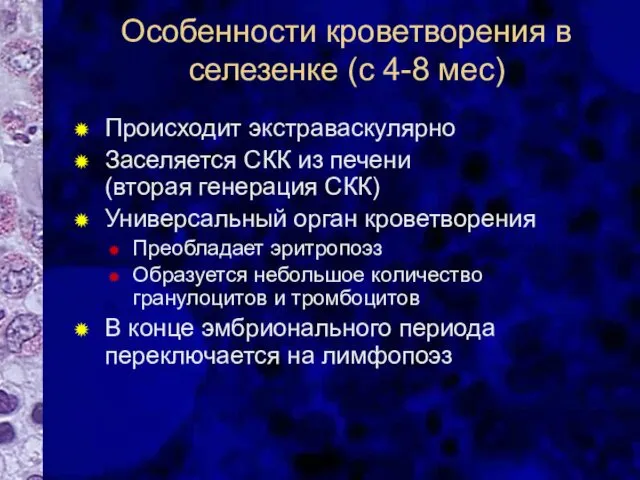

- 15. Особенности кроветворения в селезенке (с 4-8 мес) Происходит экстраваскулярно Заселяется СКК из печени (вторая генерация СКК)

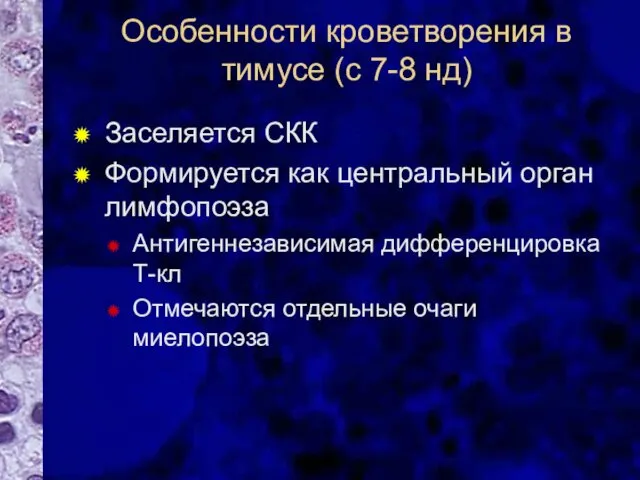

- 16. Особенности кроветворения в тимусе (с 7-8 нд) Заселяется СКК Формируется как центральный орган лимфопоэза Антигеннезависимая дифференцировка

- 17. Постэмбриональный гемопоэз

- 18. Значение постэмбрионального гемопоэза Обеспечивает регенерацию форменных элементов крови В норме – физиологическая регенерация (процесс обновления, замены

- 19. Локализация процессов постэмбрионального гемопоэза Миелоидное и лимфоидное (универсальное) Красный костный мозг Лимфоидное Вилочковая железа (тимус) Лимфатические

- 20. Тканевая специфичность постэмбрионального гемопоэза Миелоидная ткань Ретикулярная соединительная ткань, заселенная кроветворными клетками эритроидного, тромбоцитарного, гранулоцитарного и

- 21. Гемопоэтические ткани Миелоидная Лимфоидная

- 22. Проблема стволовой клетки крови Воспроизведено по изданию: Жизнь животных, т.3. – Просвещение, М., 1969 Самка термитов

- 23. Стволовая кроветворная клетка – основа поддержания кроветворения Полифилитическая концепция П. Эрлих Монофилитическая концепция А.А.Максимов

- 24. Схема кроветворения по А.А. Максимову © Фото И.В. Соловей Maximov A. 1927. Воспроизведено по изданию: Die

- 25. Подтверждение монофилитической гипотезы (Till & McCullch 1961) Введение клеток костного мозга Гибель животного Восстановление кроветворения Колонии

- 26. Кроветворные колонии © Фото А.Л. Раковщик

- 27. Свойства популяции ПСКК

- 28. Свойства плюрипотентных стволовых кроветворных клеток Отсутствие признаков специфической дифференцировки ПСКК Плюрипотентность (полипотентность), способность дифференцироваться в любом

- 29. Неистощимость популяции ПСКК Модель самоподдержания популяции ПСКК ПСКК при делении могут давать новые ПСКК, что обеспечивает

- 30. Модель клональной сукцессии (смены клонов) Популяция ПСКК не способна к безграничному самоподдержанию Популяция ПСКК неоднородна по

- 31. Проблема идентификации ПСКК Попытки морфологической идентификации Морфология малых темных лимфоцитов Антигенная идентификация CD 34+ клетки ________________________________

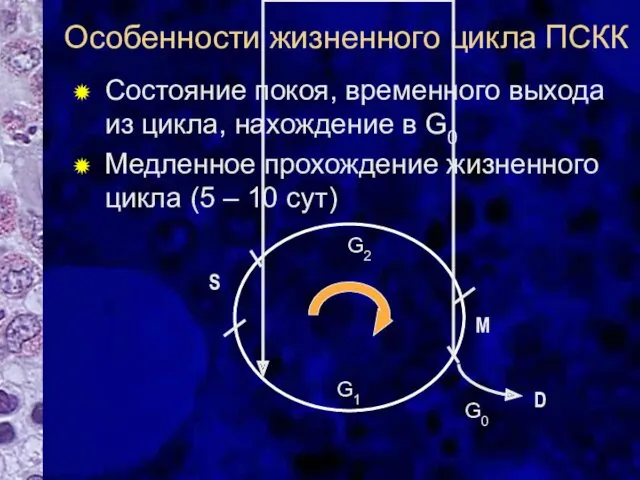

- 32. Особенности жизненного цикла ПСКК Состояние покоя, временного выхода из цикла, нахождение в G0 Медленное прохождение жизненного

- 33. Выбор ПСКК Самоподдержание, или дифференцировка? Направление дальнейшей дифференцировки

- 34. Основные модели контроля ПСКК Стохастическая (вероятностная) модель Модель (ГИМ) Гемопоэз Индуцирующего Микроокружения Гуморальная модель

- 35. Стохастическая модель регуляции ПСКК Процессы самоподдержания ПСКК или выхода ПСКК в дифференцировку определяются внутриклеточными механизмами на

- 36. Гипотеза ГИМ Процессы кроветворения контролируются локально микроокружением Микроокружение – совокупность структур и условий, которые необходимы для

- 37. Гипотеза «ниш» (Schofield R.) Микроокружение формирует ниши для ПСКК ПСКК сохраняет свойства стволовой клетки только если

- 38. Гуморальная гипотеза Процессы гемопоэза регулируются дистантно гуморальным способом Гуморальные факторы могут воздействовать на клетки, которые имеют

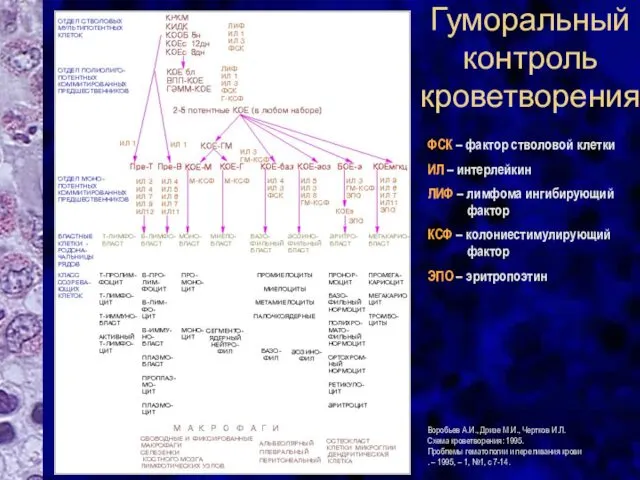

- 39. Гуморальный контроль кроветворения ФСК – фактор стволовой клетки ИЛ – интерлейкин ЛИФ – лимфома ингибирующий фактор

- 40. Источники получения ПСКК для исследований и клинического применения Костномозговые ПСКК Пункция костного мозга Стволовые клетки (CD

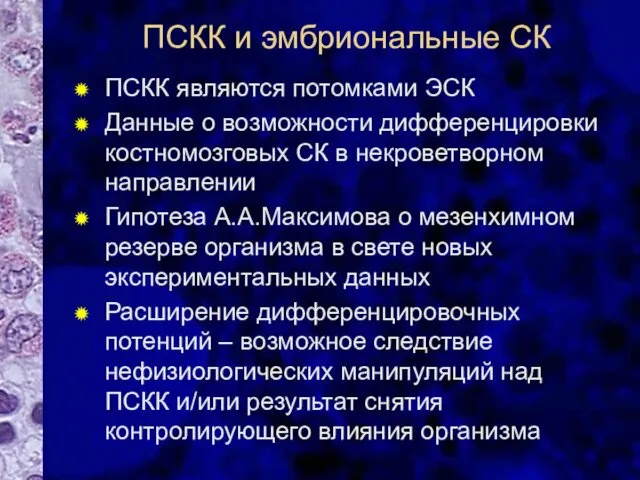

- 41. ПСКК и эмбриональные СК ПСКК являются потомками ЭСК Данные о возможности дифференцировки костномозговых СК в некроветворном

- 42. Организация кроветвореной системы

- 43. Основные процессы в развитии кроветворных клеток Коммитирование – процесс ограничения потенций развития Детерминация – процесс выбора

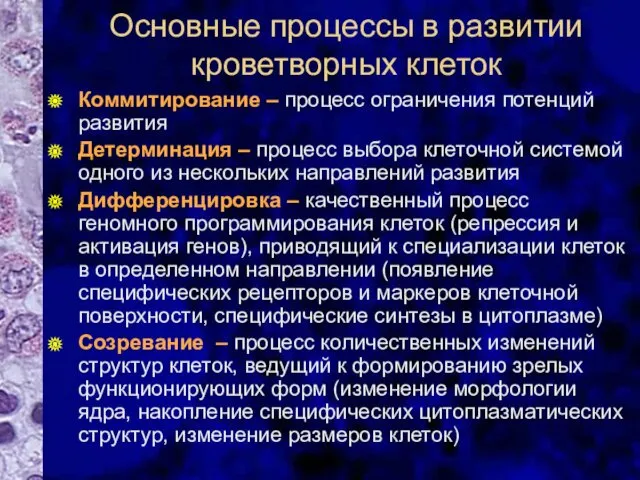

- 44. Организация камбиальной системы крови у млекопитающих Воспроизведено с изменениями по А.А. Заварзин, Сравнительная гистология – СПбГУ,

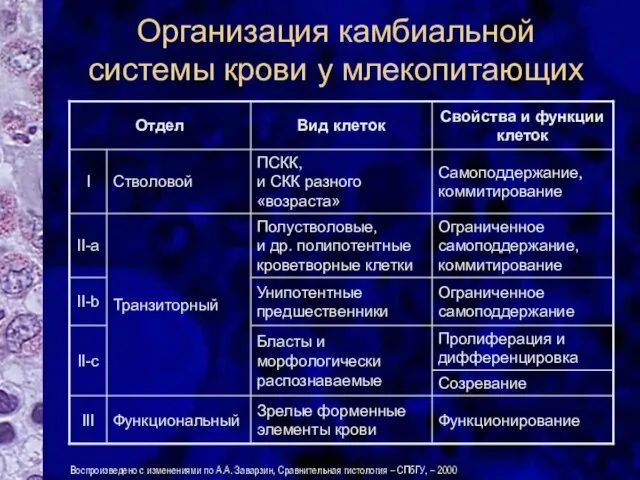

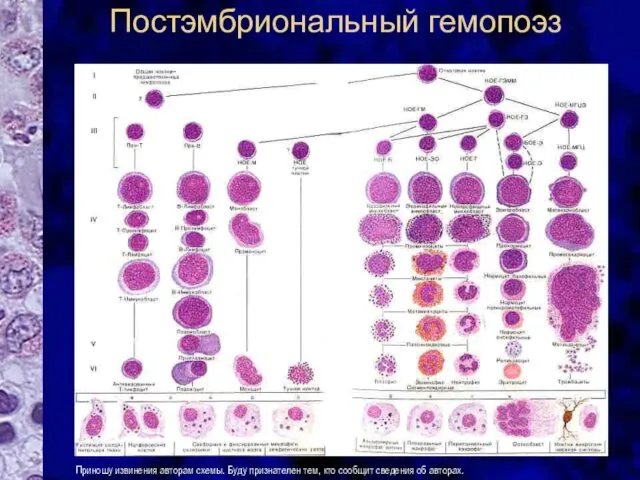

- 45. Постэмбриональный гемопоэз Приношу извинения авторам схемы. Буду признателен тем, кто сообщит сведения об авторах.

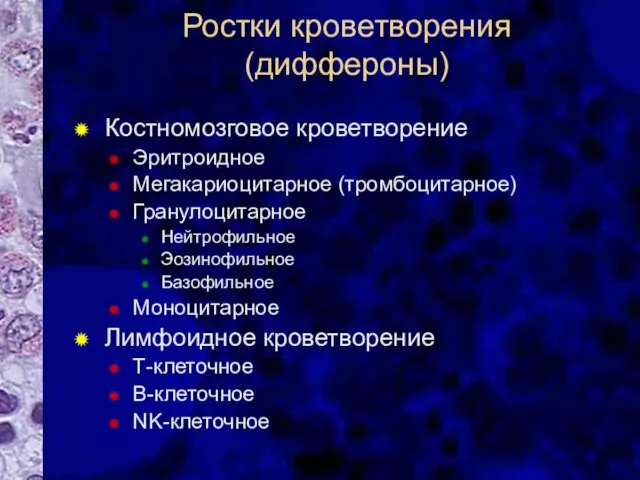

- 46. Ростки кроветворения (диффероны) Костномозговое кроветворение Эритроидное Мегакариоцитарное (тромбоцитарное) Гранулоцитарное Нейтрофильное Эозинофильное Базофильное Моноцитарное Лимфоидное кроветворение Т-клеточное

- 48. Скачать презентацию

Фразеологизмы как фрагмент языковой картины мира школьников

Фразеологизмы как фрагмент языковой картины мира школьников Школа в картинах художников

Школа в картинах художников Основные виды и технологии управления в сельскохозяйственном производстве

Основные виды и технологии управления в сельскохозяйственном производстве Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет

Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет Психологічне консультування в сфері освіти

Психологічне консультування в сфері освіти Пристрій керування каналом (Заняття № 7.9)

Пристрій керування каналом (Заняття № 7.9) Конструирование плечевого изделия Платье (8 класс)

Конструирование плечевого изделия Платье (8 класс) Семья, опалённая войной

Семья, опалённая войной Организационно-управленческие причины конфликтов

Организационно-управленческие причины конфликтов Климат Южной Америки

Климат Южной Америки Транспортировка пострадавшего

Транспортировка пострадавшего презентация Работа психолога

презентация Работа психолога Конфликты в межличностных отношениях

Конфликты в межличностных отношениях Цікаві факти про павуків

Цікаві факти про павуків Сети связи с подвижными объектами

Сети связи с подвижными объектами Разработка первичной модели и конструкции женского платья для повседневной носки. Рукав втачной. Силуэт прилегающий

Разработка первичной модели и конструкции женского платья для повседневной носки. Рукав втачной. Силуэт прилегающий Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. Лоскутное шитье

Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. Лоскутное шитье Law of person

Law of person 20191012_addiktivnost._prichiny_kompyuternoy_zavisimosti

20191012_addiktivnost._prichiny_kompyuternoy_zavisimosti Презентация к обобщающему уроку по теме АТМОСФЕРА 6 класс

Презентация к обобщающему уроку по теме АТМОСФЕРА 6 класс Поглотительная способность почв. Кислотность, щелочность, буферность почвы. Экологическое значение. (Лекция 5)

Поглотительная способность почв. Кислотность, щелочность, буферность почвы. Экологическое значение. (Лекция 5) Краткий словарь радиожаргона

Краткий словарь радиожаргона Презентация предназначена для педагогов ДОУ

Презентация предназначена для педагогов ДОУ Презентация для педагогов ФГОС ДО

Презентация для педагогов ФГОС ДО Массаж лицевых мышц

Массаж лицевых мышц Влияние стилей педагогического общения на психологический комфорт в группе

Влияние стилей педагогического общения на психологический комфорт в группе IPhone

IPhone Презентация по лексической теме Весна.

Презентация по лексической теме Весна.