Содержание

- 2. «Аутисты в силу самой природы своего заболевания с трудом поддаются внешним влияниям. Они обречены на изоляцию

- 3. Содержание Определение понятия; Начало изучения проблемы, основоположники; Этапы становления проблемы аутизма Первые учебные заведения в Европе;

- 4. Определение понятия Аутизм – отрыв от реальности, уход в себя, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние

- 5. Критерии, принятые Всемирной организацией здравоохранения При аутистическом расстройстве личности отмечаются: Качественные нарушения в сфере социального взаимодействия;

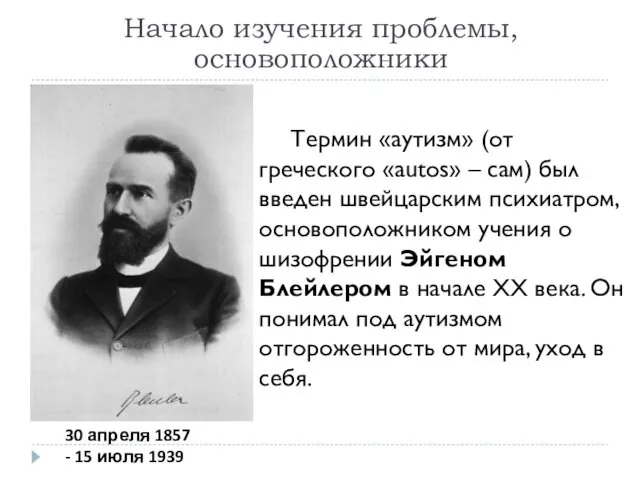

- 6. Термин «аутизм» (от греческого «autos» – сам) был введен швейцарским психиатром, основоположником учения о шизофрении Эйгеном

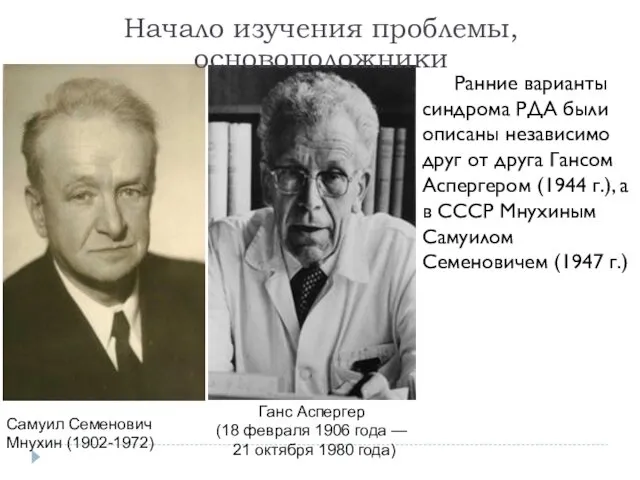

- 7. Ранние варианты синдрома РДА были описаны независимо друг от друга Гансом Аспергером (1944 г.), а в

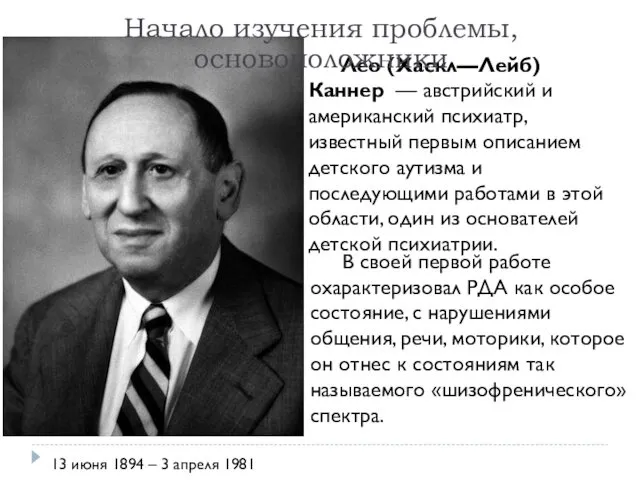

- 8. 13 июня 1894 – 3 апреля 1981 Лео (Хаскл—Лейб) Каннер — австрийский и американский психиатр, известный

- 9. Этапы становления проблемы аутизма Выделяют четыре основных этапа в становлении этой проблемы. I, донозологический, период конца

- 10. III(1943-1970 гг.) ознаменован выходом в свет кардинальных работ по аутизму Лео Каннера (1943) и Ганса Аспергера

- 11. Первые учебные заведение в Европе Система помощи лицам с аутизмом начала впервые формироваться в США и

- 12. Справочник Национального аутистического общества Великобритании «Подходы к коррекции аутизма» (1995) включает более семидесяти пунктов, хотя практическое

- 13. Метод предполагает создание внешних условий, формирующих желаемое поведение в самых различных аспектах: социально-бытовом развитии, речи, овладении

- 14. Усилия направляются не на адаптацию ребенка к миру, а на создание соответствующих его особенностям условий существования;

- 15. Факторы аутизма Общепризнанная большая роль – генетического фактора. Механизм наследования неясен, но он заведомо не моногенный,

- 16. В рамках психоаналитического подхода с США и Западной Европе рассматривается психогенный фактор. Нарушение развития эмоциональных связей

- 17. Симптомы аутизма Симптомы аутизма, которые можно заметить уже в первый год жизни ребенка: необычная жестикуляция; поздний

- 18. Физиологические проблемы, сопровождающиеся с аутизмом Во многих случаях аутизм сопровождается рядом физиологических проблем, которые проявляются в

- 19. Клинико-психолого-педагогическая характеристика Клинико-психолого-педагогическая картина аутистических расстройств личности сложна, многообразна и необычна в сравнении с другими нарушениями

- 20. Наиболее ярко в возрасте 3—5 лет, и в числе наиболее характерных проявлений в раннем возрасте можно

- 21. Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях моторики. Движения аутичных детей угловатые, несоразмерные по амплитуде.

- 22. Приводимые различными авторами особенности речевого развития аутичных детей многочисленны, но в основном совпадают. Это: Мутизм (отсутствие

- 23. Классификация по МКБ В психиатрической практике применяется Международная классификация болезней 10-го пересмотра (1994) под рубрикой «Классификация

- 24. Классификация по МКБ F84.2 Синдром Ретта. Впервые болезнь была описана австрийским неврологом Андреасом Реттом в 1966

- 25. F84.3 Другое дезинтегративное расстройство детского возраста. Сначала могут быть заметными лишь незначительные отклонения в их поведении,

- 26. Возможности развития, образования и социализации Возможности социализации лиц с аутизмом определяются многими факторами, основными среди которых

- 27. Статистика Дети с нарушениями аутистичеcкого спектра встречаются в любой стране мира, но литературные данные об их

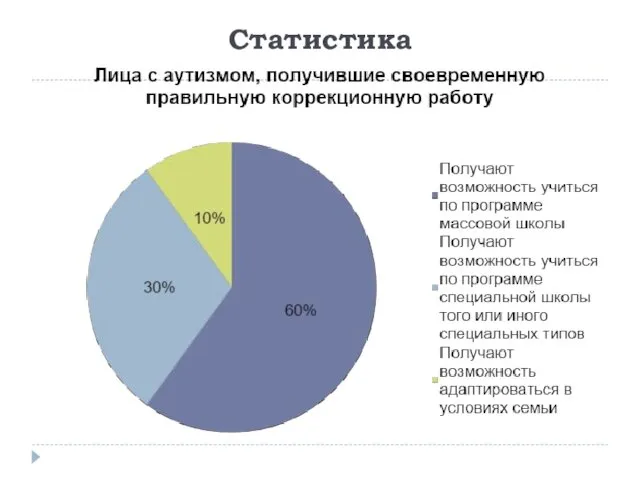

- 28. Статистика

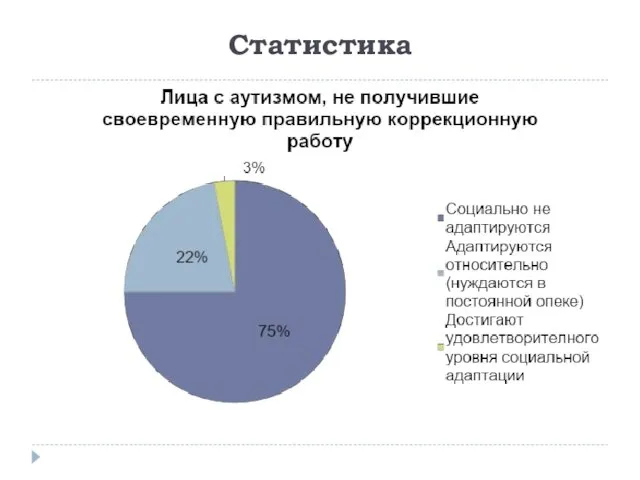

- 29. Статистика

- 33. Скачать презентацию

Самоиндукция. Индуктивность

Самоиндукция. Индуктивность Частотно – регулируемый асинхронный электропривод

Частотно – регулируемый асинхронный электропривод Правотворчество и формирование закона

Правотворчество и формирование закона Деревянные балки в покрытиях и перекрытиях

Деревянные балки в покрытиях и перекрытиях Сердечнолегочная реанимация у детей

Сердечнолегочная реанимация у детей Конкурентные преимущества Raw Life Protein

Конкурентные преимущества Raw Life Protein Роль родного языка и речи в развитии ребенка

Роль родного языка и речи в развитии ребенка НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО РЖД. Преимущества на рынке медицинских услуг

НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО РЖД. Преимущества на рынке медицинских услуг Организация контроля на уроках информатики

Организация контроля на уроках информатики Approaches. Discussion

Approaches. Discussion Таблица умножения и деления на 2

Таблица умножения и деления на 2 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение Право на образование

Право на образование Старая Уфа

Старая Уфа Доказательная медицина. Формулярная система. Фармакоэпидемиология

Доказательная медицина. Формулярная система. Фармакоэпидемиология Казань - спортивная столица

Казань - спортивная столица Социальное партнёрство с родителями, как условие развития творческих способностей обучающихся

Социальное партнёрство с родителями, как условие развития творческих способностей обучающихся  Разработка GIF-анимации через Photoshop

Разработка GIF-анимации через Photoshop Основні симптоми та синдроми при цукровому діабеті

Основні симптоми та синдроми при цукровому діабеті Неопределенные местоимения

Неопределенные местоимения Системы двух линейных уравнений с двумя переменными, как математические модели реальных ситуаций. 7 класс

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными, как математические модели реальных ситуаций. 7 класс Колядки

Колядки Грыжи. Классификация грыж

Грыжи. Классификация грыж Методы исследования механической активности сердца

Методы исследования механической активности сердца Производство облицовочных работ

Производство облицовочных работ Ресторан BigMama

Ресторан BigMama Психические и поведенческие расстройства в результате употребления летучих растворителей (ингалянтов)

Психические и поведенческие расстройства в результате употребления летучих растворителей (ингалянтов) Презентация проекта Волшебная пуговица.

Презентация проекта Волшебная пуговица.