Содержание

- 2. Иммунолгия- Наука о защитных силах организма. Основана трудами Л. Пастера, И.И. мечникова, П. Эрлиха около 100

- 3. И.И Мечников открыл фагоцитоз и сформулировал теорию клеточной защиты организма. П. Эрлих открыл существование антител и

- 4. Иммунная система ( ИС)- Это важнейший механизм адаптации организма, обеспечивающий защиту организма от вторжения чужеродных биологических

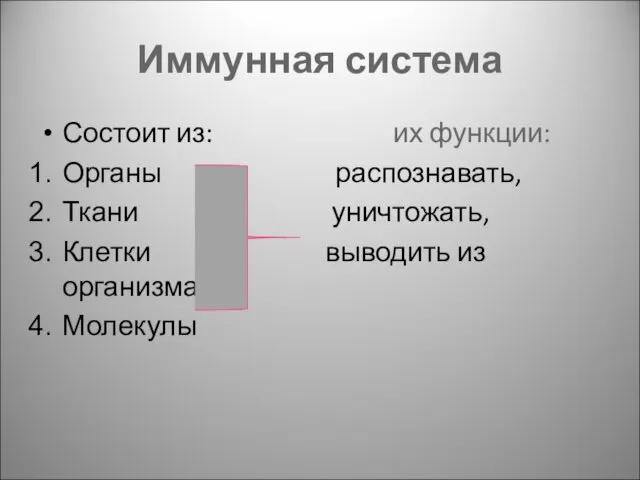

- 5. Иммунная система Состоит из: их функции: Органы распознавать, Ткани уничтожать, Клетки выводить из организма Молекулы

- 6. Различают два вида иммунитета: Естественный ( врожденный), Приобретенный ( адаптационный). Естественный иммунитет является неспецифмическим по отношению

- 7. Неспецифические факторы защиты: Покровно- барьерные ткани ( кожа, слизистые оболочки)- их целостность, скорость смены эпителия и

- 8. Гуморальные факторы: лизоцим –это белок, обладающий бактерицидными свойствами, содержится в слезной жидкости, слюне. Секретах ЖКТ и

- 9. Клеточные факторы: Микрофаги и макрофаги- они осуществляют фагоцитоз. Фагоциты делятся на: - циркулирующие ( гранулоциты и

- 10. Уничтожение АГ фагоцитами делится на стадии: Хемотаксис –направленное движение фагоцита к антигену. адгезия фагоцитов к эндотелию.

- 11. Эозинофилы Играют важную роль в защите от гельминтов и простейших. По свойствам сходны с нейтрофилами, но

- 12. Базофилы и тучные клетки: Секретируют медиаторы- гистамин, лейкотриены, простагландины, фактор активации тромбоцитов,- которые повышают проницаемость сосудов

- 13. Макрофаги: Основной тип клеток моноцитарной системы лимфоцитов. Это долгоживущие, крупные клетки. Бывают: - Подвижные ( моноциты

- 14. Клетки предшественницы макрофагов- моноциты, выйдя из костного мозга, несколько суток циркулируют в крови, затем мигрируют в

- 15. Моноциты: Являются предшественниками клеток Лангерганса, клеток микроглии и других клеток, способных к переработке и представлению антигена.

- 16. Естественные киллерные клетки (ЕКК),К-клетки, NK-клетки: Объектами для них являются клетки живых организмов других видов или опухолевые

- 17. Система комплемента- Часть системы неспецифического иммунитета, представляет собой комплекс растворимых белков, обеспечивающих первичную ( неполную) защиту

- 18. Активация компонентов комплемента проходит по: Классическому пути: Активация начинается связыванием с комплексом антиген- антитело компонента С1

- 19. Специфические защитные реакции: Это избирательные реакции организма на конкретные антигены. Осуществляются иммунной системой. Механизмы приобретаются организмом

- 20. Центральные органы ИС: Это костный мозг и вилочковая железа. В этих органах идут процессы образования, дифференцировки

- 21. Костный мозг: Все клетки ИС происходят из стволовых клеток костного мозга, которые дифференцируются в лимфоциты, гранулоциты,

- 22. Тимус: Дифференцировка костномозговых клеток- предшественниц Т-лимфоцитов и превращение их в зрелые Т-лимфоциты. После полового созревания тимус

- 23. Тимус вырабатывает ряд гормонов: Они регулируют дифференцировку и функции Т-лимфоцитов. Под их влиянием в сыворотки и

- 24. Периферические органы иммунной системы: Лимфоузлы, Селезенка, Лимфатические фолликулы ЖКТ. Эти органы связаны по сосудам, лимфоциты получают

- 25. Лимфоузлы: Периферические органы иммунной системы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Они задерживают антигены и предотвращают их

- 26. Селезенка: Задерживает и уничтожает антигены, циркулирующие в крови. Лимфоидная ткань содержит В- и Т- зависимые зоны.

- 27. Лимфоциты: Способны распознавать антиген. Они делятся на: В-лимфоциты – 10-15% лимфоцитов крови. Т лимфоциты – 70-80%

- 28. В- лимфоциты: Вырабатывают антитела к разным антигенам. Являются основным эффектором гуморального иммунитета.

- 29. Т-лимфоциты: Участвуют в реакциях клеточного иммунитета: Аллергических реакциях замедленного типа, Реакциях отторжения трансплантанта, Обеспечивает противоопухолевый иммунитет.

- 30. Т- лимфоциты делятся на: Т-хелперы ( CD4)помогают другим клеткам ИС выполнять свои важные функции ; бывают

- 31. Нулевые клетки: Крупнее В- и Т лимфоцитов. Имеют бобовидные ядра. В цитоплазме много азурофильных гранул. Они

- 32. Иммунокомпетентные клетки (ИКК): Это моноциты, Т- и В- лимфоциты. Выделяют: 1. Антигенпрезентирующие – моноциты и макрофаги,

- 33. В соответствии с двумя путями дифференцировки Т лимфоцитов специфический иммунный ответ делится на клеточно-опосредованный и гуморальный.

- 34. Клеточно-опосредованный: Клеточный механизм направлен на борьбу с внутриклеточными паразитами: вирусы; Микобактерии туберкулеза; Грибы; Простейшие. Они размножаются

- 35. Клеточно-опосредованный ИО: Антигенраспознающие CD8- лимфоциты пролиферируют, активируются и формируют клон эффекторных цитотоксических лимфоцитов, которые определяют специфичность

- 36. Клеточный ИО делится на: Противовирусный, где CD8+ клетки выступают как в роли регуляторов, так и эффекторов,

- 37. Гуморальный иммунитет: Предшественники В- лимфоцитов возникают в костном мозге и проходят окончательную дифференцировку в пейеровых бляшках

- 38. Часть активированных В- лимфоцитов превращаются в клетки памяти, которые обеспечивают более быстрый и эффективный иммунный ответ

- 39. Выделяют 4 стадии первичного ИО: На I стадии ( 3-4 суток) АТ к соответствующему АГ в

- 40. Вторичный ИО: Развивается при повторном контакте с АГ. АТ IgG быстро появляются и в более высоком

- 41. IgG: В сыворотке крови в норме до 80%. Он проходит через плаценту и обеспечивает пассивный иммунитет

- 42. IgA: В сыворотке крови содержится 13,5%. Основной фактор гуморальной защиты слизистых оболочек в системе местного имунитета.

- 43. IgМ: Включает большинство АТ к грамотрицательным микроорганизмам. Составляет 6% от общего количества. IgЕ: имеет огромное патфизиологическое

- 44. Особенности ИС детского возраста: Формирование центральных и периферических органов иммунопоэза начинается с первых недель внутриутробного развития.

- 45. Формирование костного мозга у эмбриона регистрируется с 7-8 недели гестации параллельно образованию хрящевого скелета. Рудимент селезенки

- 46. К 17-18 нед. беременности клетки селезенки самостоятельно синтезируют IgG, а основной транспорт материнских IgG через плаценту

- 47. Зрелые В-лимфоциты регистрируются на 12-15 неделе гестации. С 10-12 недели продуцируются IgM, С 12-20 недели –

- 48. IgА определяется в следовых количествах. Широкий диапазон величин IgЕ в пуповинной крови от4 до 102 ед

- 49. Особенности ИС детского возраста: Содержание IgМ в крови у детей достигает уровня взрослых к 3-5 годам

- 50. В пубертатном периоде: Происходит второй перекрест в формуле белой крови: начинают преобладать нейтрофилы. Вилочковая железа начинает

- 51. Первый критический период: Период внутриутробного развития ребенка является для иммунной системы критическим. Воздействие инфекционных факторов на

- 52. Второй критический период: Период после рождения- период новорожденности, когда развитие механизмов иммунитета и становление взаимосвязей происходит

- 53. Характерна склонность к генерализации микробно- воспалительных процессов, к септическим состояниям. Высока чувствительность к вирусным инфекциям, против

- 54. Третий критический период: Период от3 до 6 месяцев. Снижение пассивного гуморального иммунитета за счет катаболизма материнских

- 55. Четвертый критический период: Это второй год жизни. Синтез Ig переключается на IgG. Супрессорная направленность функций Т-клеточного

- 56. Проявляются многие первичные иммунодефициты, аутоиммунные и иммунокомплексные болезни (гломерулонефрит, васкулит). Проявляются иммунопатологические диатезы, пищевая аллергия ослабевает.

- 57. Пятый критический период: Это 5-7 год жизни. Осуществляется второй перекрест в содержании форменных элементов белой крови.

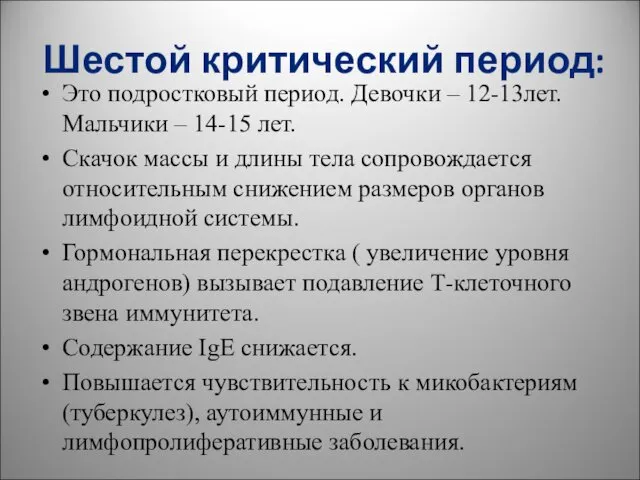

- 58. Шестой критический период: Это подростковый период. Девочки – 12-13лет. Мальчики – 14-15 лет. Скачок массы и

- 60. Скачать презентацию

Психосоциологические взгляды К. Г. Юнга

Психосоциологические взгляды К. Г. Юнга Цифровые камеры и цифровые фотоаппараты

Цифровые камеры и цифровые фотоаппараты Переломы, вывихи, растяжения, падения с высоты

Переломы, вывихи, растяжения, падения с высоты Тошкент туманида дехқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларига бириктирилган экин ерларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш

Тошкент туманида дехқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларига бириктирилган экин ерларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш Валерий Яковлевич Брюсов

Валерий Яковлевич Брюсов Психологическая характеристика ребенка

Психологическая характеристика ребенка Совесть - внутренний закон человека

Совесть - внутренний закон человека Методическая разработка Организация досуговых мероприятий

Методическая разработка Организация досуговых мероприятий Управление персоналом. Кадровое делопроизводство

Управление персоналом. Кадровое делопроизводство Первоверховный Апостол Павел

Первоверховный Апостол Павел Планирование и подготовка судна к переходу по маршруту

Планирование и подготовка судна к переходу по маршруту Ситники_23_08_2013

Ситники_23_08_2013 Строение электронных оболочек атомов химических элементов

Строение электронных оболочек атомов химических элементов Оборудование для приготовления и продажи напитков

Оборудование для приготовления и продажи напитков Презентация музыкального руководителя специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г.Саянска Белянкиной Любови Петровны

Презентация музыкального руководителя специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г.Саянска Белянкиной Любови Петровны Цвет в компьютерной графике

Цвет в компьютерной графике Экономические учения древнего Китая

Экономические учения древнего Китая Щит военный, щит духовный, урок по предмету истоки 5 класс

Щит военный, щит духовный, урок по предмету истоки 5 класс Мир моих увлечений. Презентация.

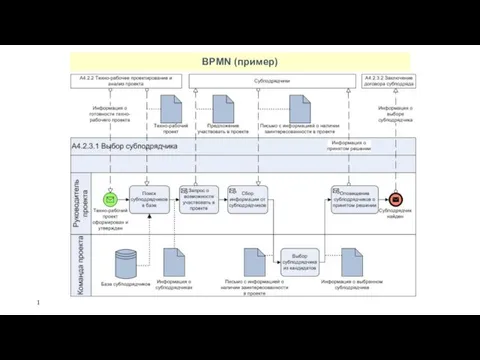

Мир моих увлечений. Презентация. Описание бизнес-процессов нижнего уровня с использованием нотации. Процедура, Процесс, EPC, BPMN

Описание бизнес-процессов нижнего уровня с использованием нотации. Процедура, Процесс, EPC, BPMN Правила личной гигиены в течении дня

Правила личной гигиены в течении дня Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников нанесение декоративных лакокрасочных покрытий

нанесение декоративных лакокрасочных покрытий Грим, визажистика и причёска в практике дизайна

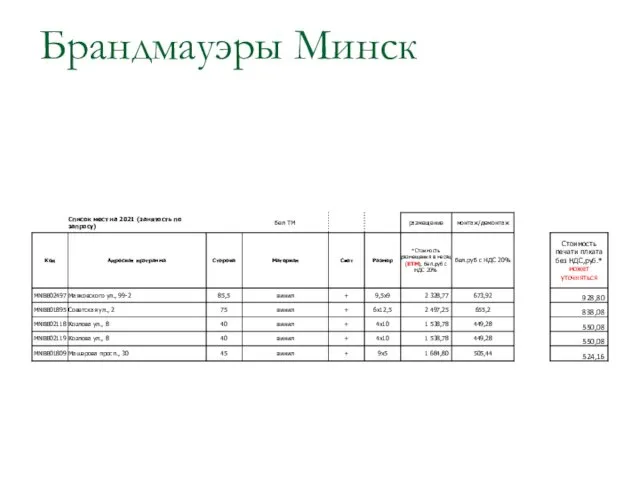

Грим, визажистика и причёска в практике дизайна Брандмауэры Минск

Брандмауэры Минск Логопедический проект ДЭНС - терапия как дополнительное средство в системе логопедической практики.

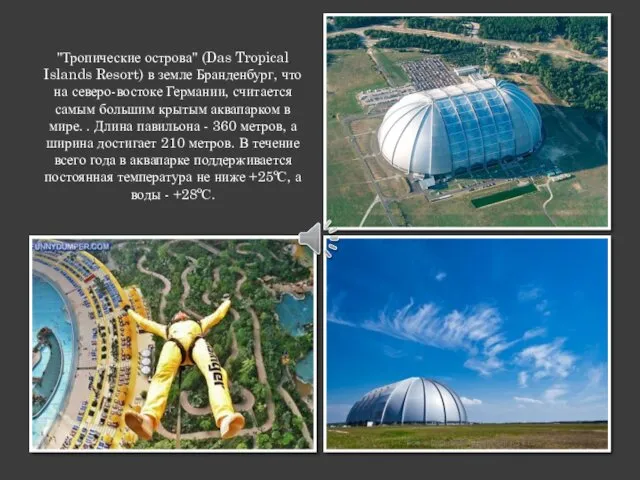

Логопедический проект ДЭНС - терапия как дополнительное средство в системе логопедической практики. Аквапарк Тропические Острова

Аквапарк Тропические Острова Очистка газов от пыли. Характеристики аппаратов для очистки аэрозолей

Очистка газов от пыли. Характеристики аппаратов для очистки аэрозолей