Развитие современных представлений в степеведении и практические аспекты степного природопользования презентация

Содержание

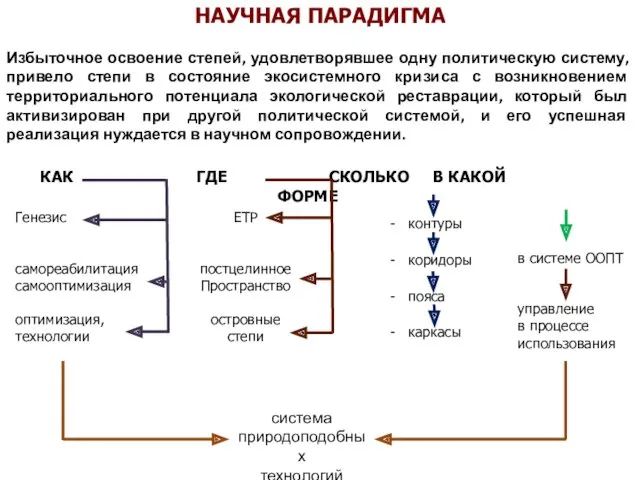

- 2. КАК ГДЕ СКОЛЬКО В КАКОЙ ФОРМЕ Генезис самореабилитация самооптимизация оптимизация, технологии ЕТР постцелинное Пространство островные степи

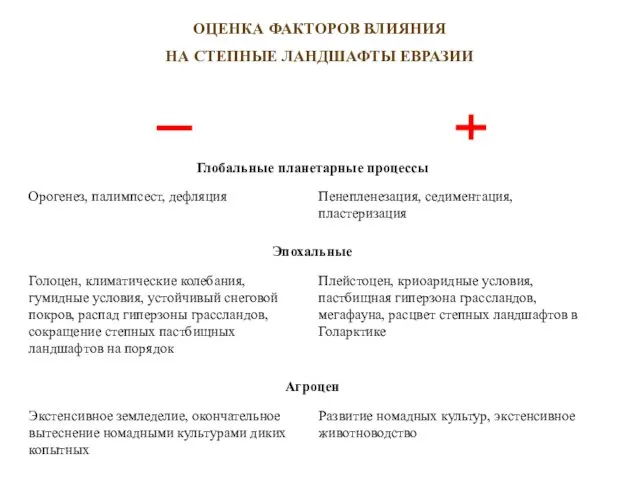

- 3. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА СТЕПНЫЕ ЛАНДШАФТЫ ЕВРАЗИИ

- 7. Доказано, что исторические модели природопользования, развивающиеся на протяжении столетий, были экокогерентны и опирались на реальные экологические,

- 8. К 70-летию «сталинского плана преобразования природы»: истоки, идейное и практическое наследие, актуализация. Активизация эоловых процессов в

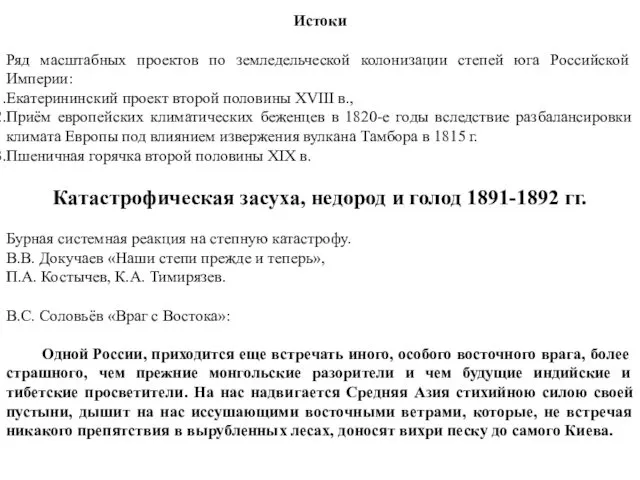

- 9. Истоки Ряд масштабных проектов по земледельческой колонизации степей юга Российской Империи: Екатерининский проект второй половины XVIII

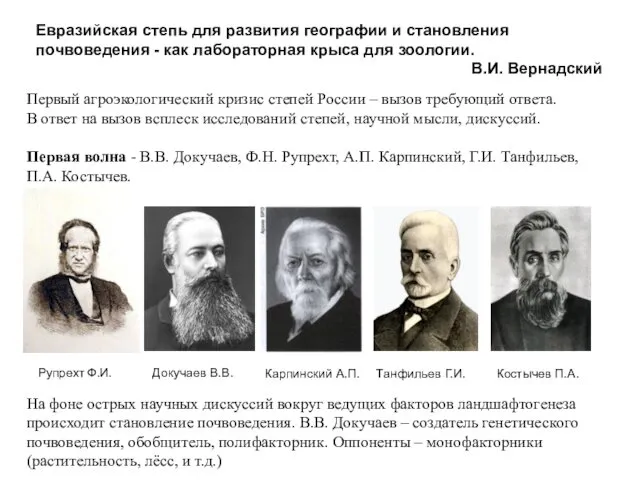

- 10. Евразийская степь для развития географии и становления почвоведения - как лабораторная крыса для зоологии. В.И. Вернадский

- 11. Идейные соавторы и последователи, развитие учения П.А. Костычев – соавтор генетического почвоведения, первый автор «травополья». В.И.

- 12. Планы 1948-1965 Гослесополосы – 5,3 тыс. км., 120 тыс. га, Полезащитные лесные полосы – 5,7 млн.

- 13. Целинный проект Н.С. Хрущёва Постановление февральско-мартовского пленума ЦК КПСС 1954 г. «О дальнейшем увеличении производства зерна

- 14. Сворачивание сталинского плана, ниспровержение травопольной системы земледелия Идеологическое наследие плана: идеализация положительной роли полезащитных лесных полос,

- 15. Современное степное пространство как последствие трёх мегапроектов Сталинский план преобразования природы (1948-1953) Целина (1954-1963) Радикальные экономические

- 16. Агроэкологические риски – система негативных проявлений человеческой деятельности и природных процессов в степных агроландшафтах, способствующая снижению

- 17. РАЗВИТИЕ СТЕПЕНОМИИ развита концепция степеномии как конвергентной области знаний с позиций её практического значения. представления о

- 18. Обоснован потенциал опережающего развития степных регионов России Обоснована актуальность исследовательского мегапроекта «Географическая изменчивость и адаптация степей

- 19. РЕВАЙЛДИНГ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРИРОДОПОДОБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ обобщены данные о полночленности основных природных зон современной эпохи Северной Евразии,

- 20. КАРКАСНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ Для разработки методических подходов к формированию ландшафтно-экологических каркасов степных

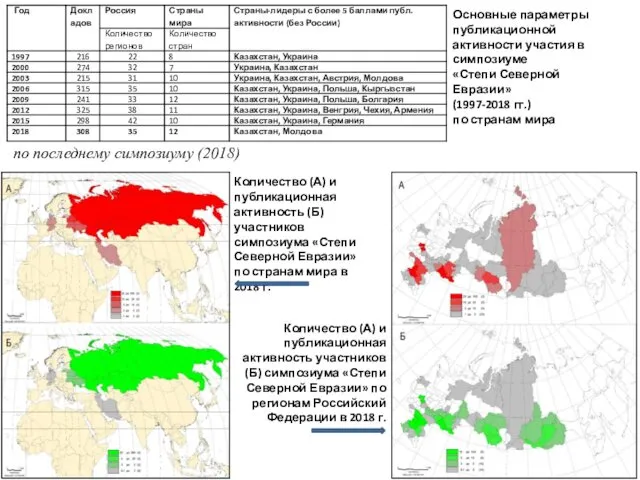

- 21. АНАЛИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ РОССИИ ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СИМПОЗИУМОВ «СТЕПИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ» (1997-2018

- 22. по последнему симпозиуму (2018) Основные параметры публикационной активности участия в симпозиуме «Степи Северной Евразии» (1997-2018 гг.)

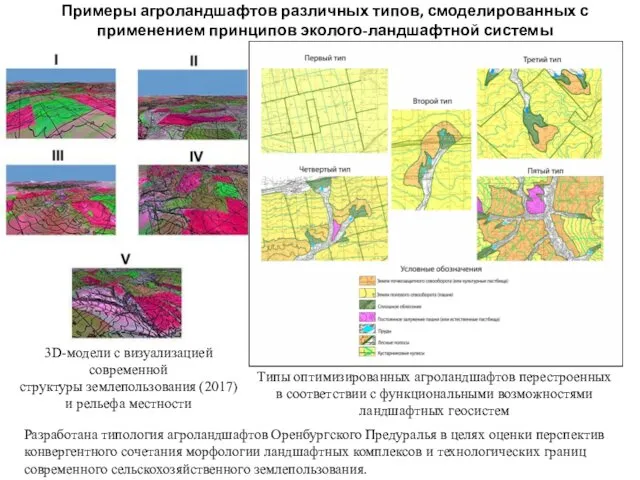

- 23. Примеры агроландшафтов различных типов, смоделированных с применением принципов эколого-ландшафтной системы землепользования Разработана типология агроландшафтов Оренбургского Предуралья

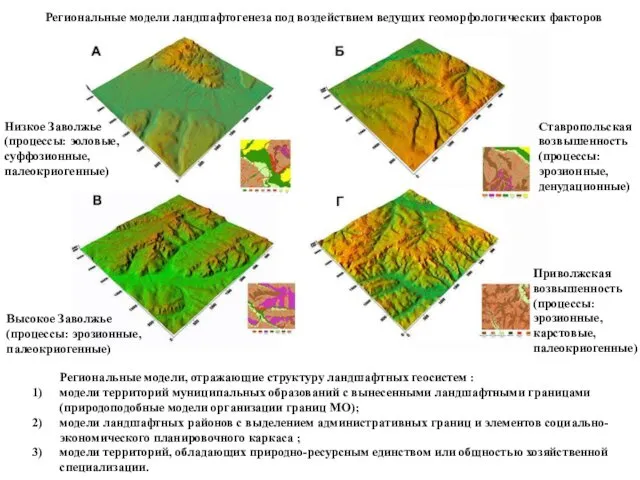

- 24. Региональные модели ландшафтогенеза под воздействием ведущих геоморфологических факторов Региональные модели, отражающие структуру ландшафтных геосистем : модели

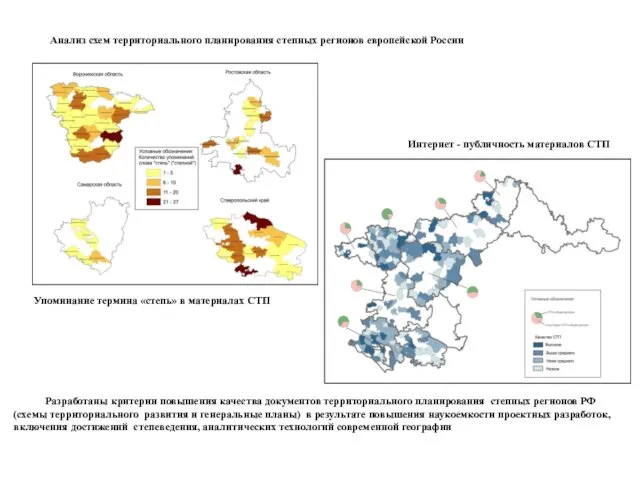

- 25. Анализ схем территориального планирования степных регионов европейской России Разработаны критерии повышения качества документов территориального планирования степных

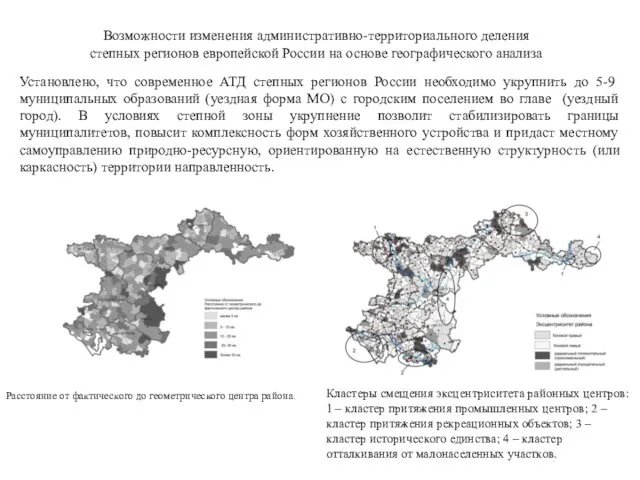

- 26. Кластеры смещения эксцентриситета районных центров: 1 – кластер притяжения промышленных центров; 2 – кластер притяжения рекреационных

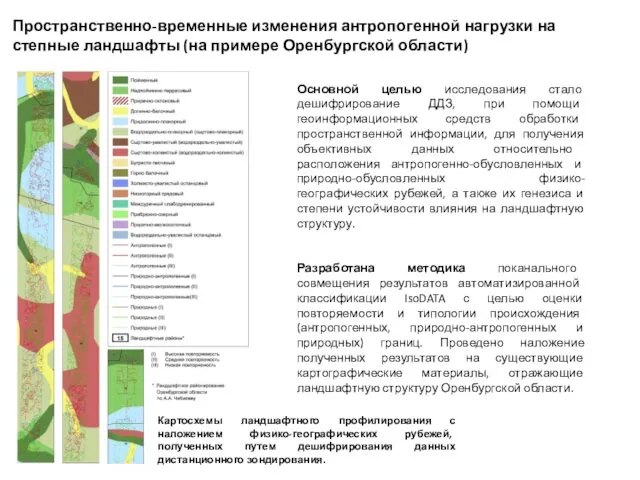

- 27. Пространственно-временные изменения антропогенной нагрузки на степные ландшафты (на примере Оренбургской области) Картосхемы ландшафтного профилирования с наложением

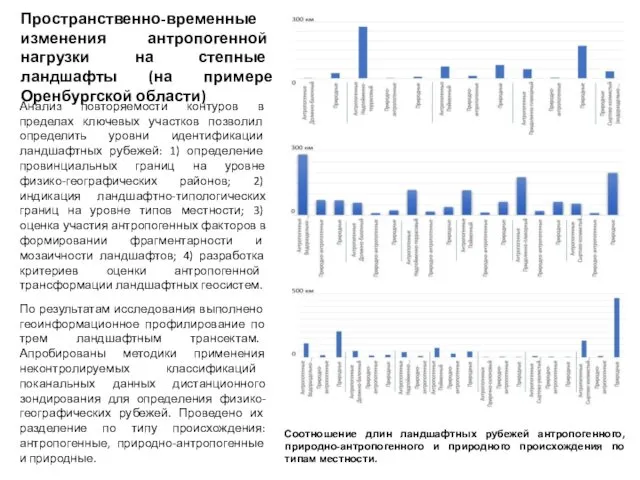

- 28. Пространственно-временные изменения антропогенной нагрузки на степные ландшафты (на примере Оренбургской области) Соотношение длин ландшафтных рубежей антропогенного,

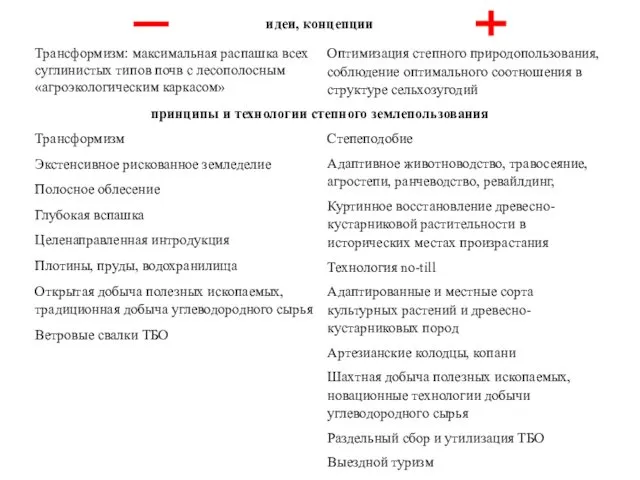

- 29. Экологизация степных агротехнологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей среды Преодоление антиландшафтных стандартных технологий в

- 30. Поддержание экологического баланса земель с.-х. назначения -Определение направления с.-х. использования земель по ведущим агроэкологическим факторам -

- 31. Эффективность использования ресурсного потенциала степных агроландшафтов при выращивании яровой пшеницы в Оренбургском Предуралье -Систематизированы и обобщены

- 32. Экологическая адаптация топинамбура в степных агроландшафтах на основе природоподобных технологий Экспериментально подтверждена эффективность выращивания топинамбура на

- 33. Составлена заявка на патент РФ «Способ природоподобного возделывания сельскохозяйственных культур». Авторы: Поляков Д.Г., Бакиров Ф.Г. Целью

- 35. Скачать презентацию

Джовані Боккаччо

Джовані Боккаччо Портфолио учителя биологии

Портфолио учителя биологии Правление Ивана IV Грозного (внутренняя политика)

Правление Ивана IV Грозного (внутренняя политика) Тропы и фигуры речи

Тропы и фигуры речи Презентация Дню защитника Отечества посвящается

Презентация Дню защитника Отечества посвящается Рельеф

Рельеф Послания к Колосянам и к Филимону

Послания к Колосянам и к Филимону Склейка Ландыши

Склейка Ландыши Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГРУШЕК В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГРУШЕК В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ Взаимодействие с врагом

Взаимодействие с врагом Обществознание. 8 класс. Общество и общественные отношения

Обществознание. 8 класс. Общество и общественные отношения Методическое пособие

Методическое пособие Дидактическая игра Третий - лишний (зимующие и перелётные птицы)

Дидактическая игра Третий - лишний (зимующие и перелётные птицы) Информационно – творческий проект Покорение космоса

Информационно – творческий проект Покорение космоса Интерактивные технологии в образовательном процессе

Интерактивные технологии в образовательном процессе Экоурок для 7—11 классов

Экоурок для 7—11 классов Картография. Объекты картографии

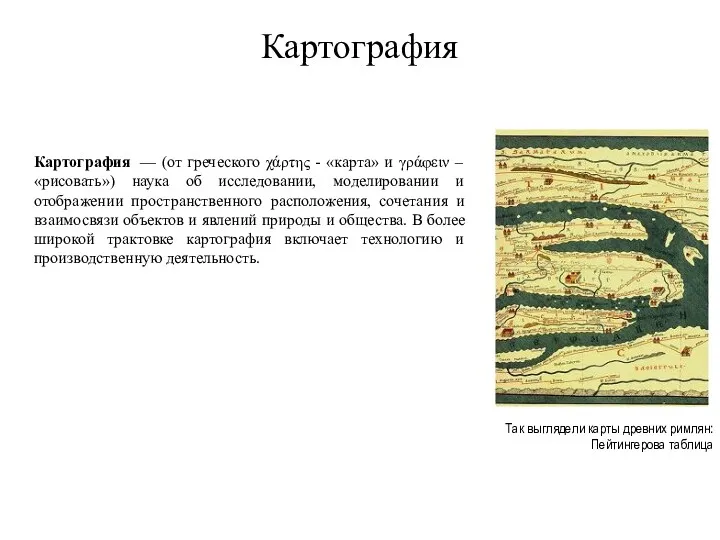

Картография. Объекты картографии Искусственный интеллект 3008

Искусственный интеллект 3008 Автоматизация звука Ж.

Автоматизация звука Ж. Приоритет маршрутных транспортных средств

Приоритет маршрутных транспортных средств Общая характеристика насекомых

Общая характеристика насекомых XXI век - эпоха женщины

XXI век - эпоха женщины Презентация по теме: Воспитание гражданственности и патриотизма через проектную деятельность

Презентация по теме: Воспитание гражданственности и патриотизма через проектную деятельность Қолданбалы бағдарламалар пакеті

Қолданбалы бағдарламалар пакеті Моделирование лучистого теплообмена

Моделирование лучистого теплообмена Теория спроса и предложения. Эластичность

Теория спроса и предложения. Эластичность Поздравление с новогодними праздниками

Поздравление с новогодними праздниками