Содержание

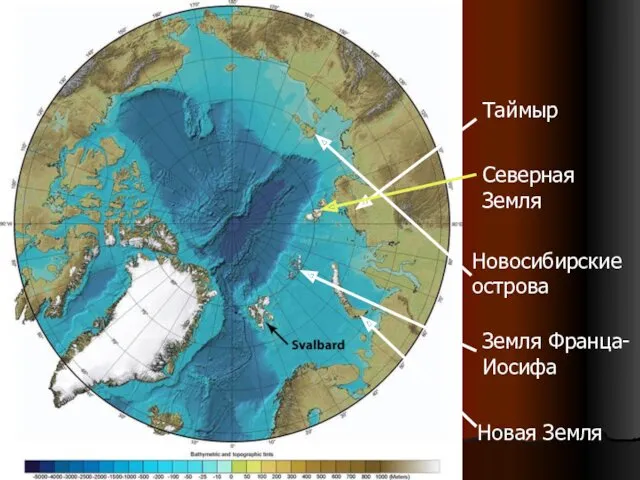

- 2. Геологические комплексы п-ова Таймыр и архипелага Северная Земля слагают покровно-надвиговую структуру арктической части Сибири. Карское море

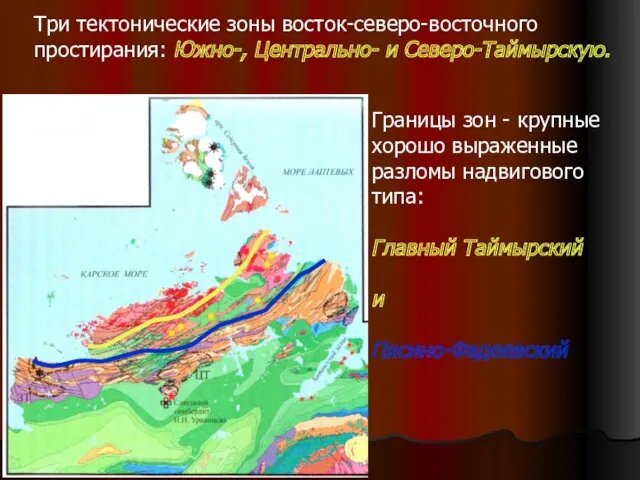

- 3. Три тектонические зоны восток-северо-восточного простирания: Южно-, Центрально- и Северо-Таймырскую. Границы зон - крупные хорошо выраженные разломы

- 4. Южно-Таймырская зона - глубокий прогиб, выполненный мощной толщей осадков конца докембрия - палеозоя и вулканогенно-осадочными образованиями

- 5. Южно-Таймырская зона подразделяется на две подзоны - карбонатную Северо-Быррангскую и осадочно-вулканогенную Южно-Быррангскую.

- 6. Верхняя часть разреза Южно-Быррангской подзоны насыщена раннетриасовыми вулканогенными образованиями трапповой формации, включая потоки базальтов, силлы и

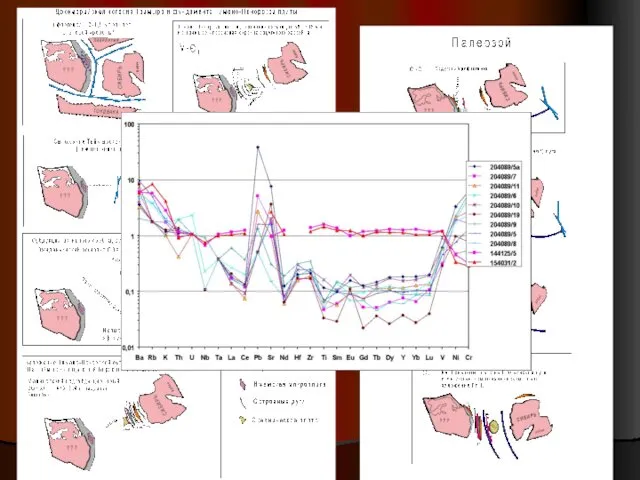

- 7. Центрально-Таймырская зона Разновозрастные дорифейские и рифейские осадочные, вулканогенные и интрузивные образования, претерпевшие метаморфические и гидротермально-метасоматические изменения

- 8. Наиболее древние (протерозойские) комплексы - кристаллические образования Мамонто-Шренковского и Фаддеевского террейнов: высокометаморфизованные терригенные и карбонатные породы,

- 9. Террейны высокометаморфизованных зрелых сиалических пород со всех сторон окружены либо вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами - островодужными

- 10. Нередко вулканогенные островодужные формации переходят в вулканогенно-осадочные, характерные для задуговых бассейнов с большим количеством туфов. К

- 11. Столкновение этого аккреционного блока с Сибирским континентом произошло в конце рифея. Индикатор этого события - молассоидная

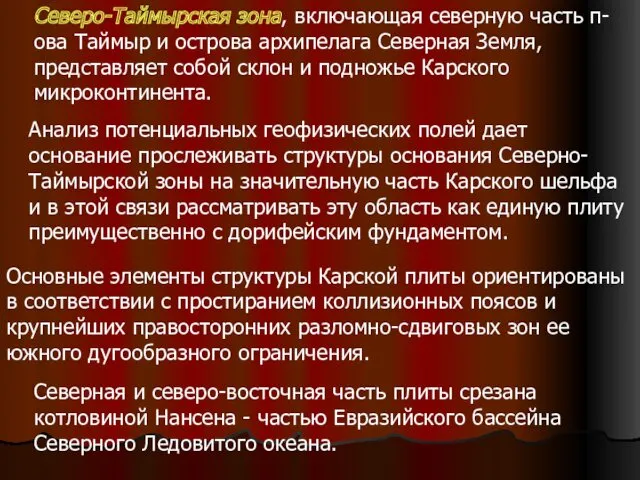

- 12. Северо-Таймырская зона, включающая северную часть п-ова Таймыр и острова архипелага Северная Земля, представляет собой склон и

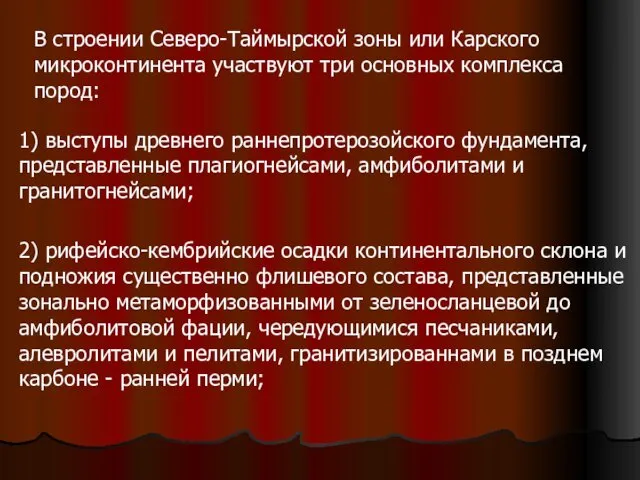

- 14. В строении Северо-Таймырской зоны или Карского микроконтинента участвуют три основных комплекса пород: 1) выступы древнего раннепротерозойского

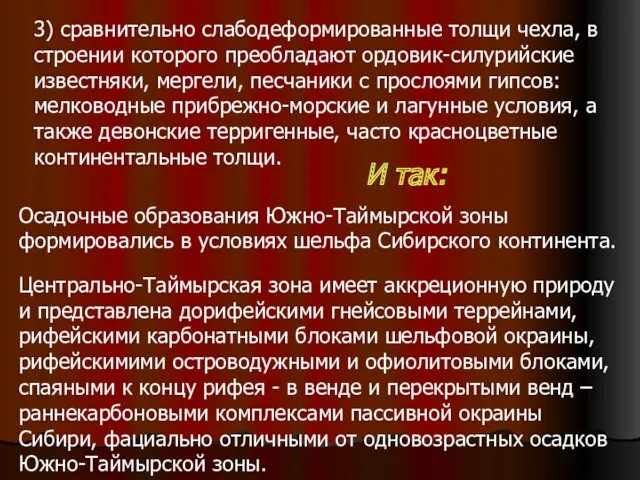

- 15. 3) сравнительно слабодеформированные толщи чехла, в строении которого преобладают ордовик-силурийские известняки, мергели, песчаники с прослоями гипсов:

- 16. Северо-Таймырская зона сложена позднедокембрийскими метатерригенными породами и палеозойскими осадками пассивной окраины Карского микроконтинента. История формирования континетальной

- 17. Происходит накопление карбонатных и карбонатно-сланцевых отложений эпиконтинентального моря. В позднем кембрии формируется глубоководный бассейн с отчетливыми

- 18. В условиях континентального склона и подножия Карского террейна, удаленного все это время от Сибирской окраины происходило

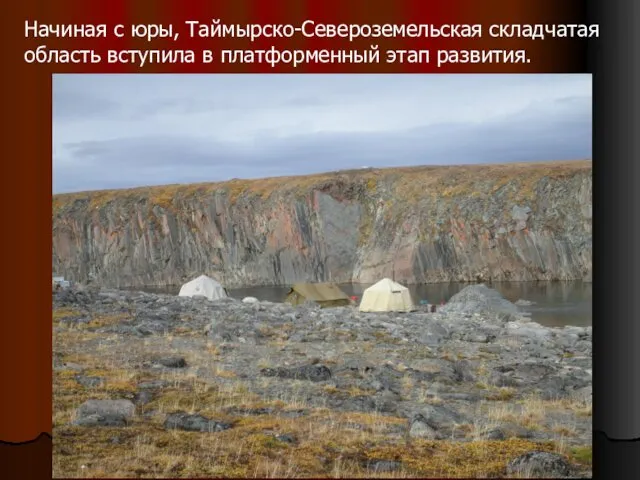

- 20. Начиная с юры, Таймырско-Североземельская складчатая область вступила в платформенный этап развития.

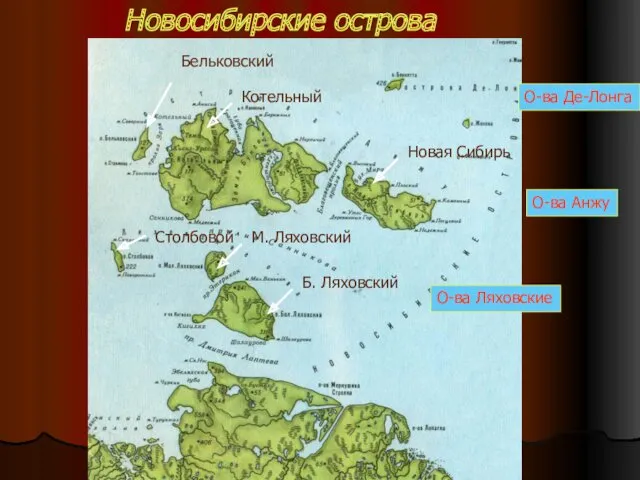

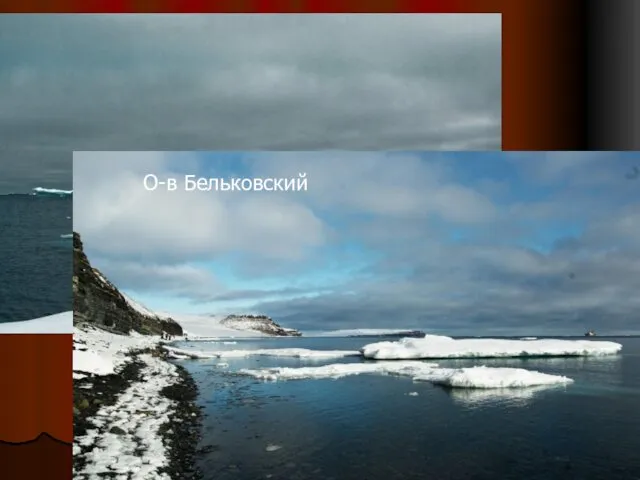

- 25. Новосибирские острова О-ва Де-Лонга О-ва Анжу О-ва Ляховские

- 26. Новосибирские острова (рельеф)

- 28. Cхема движения дизель-электрохода «Михаил Сомов» с расположением остановок для проведения маршрутов (2011г).

- 30. О-в Котельный

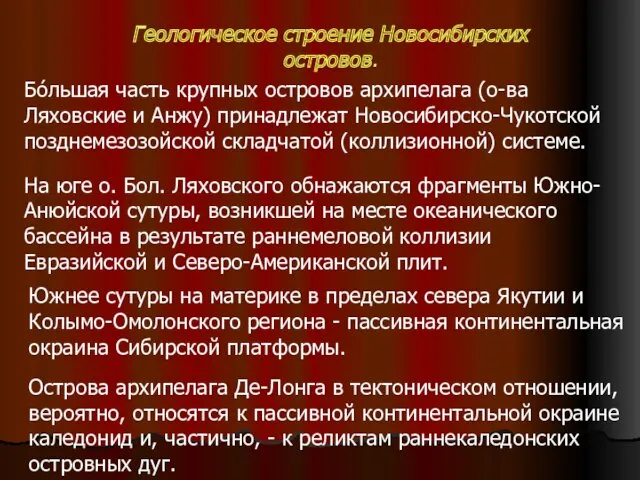

- 32. Геологическое строение Новосибирских островов. Бóльшая часть крупных островов архипелага (о-ва Ляховские и Анжу) принадлежат Новосибирско-Чукотской позднемезозойской

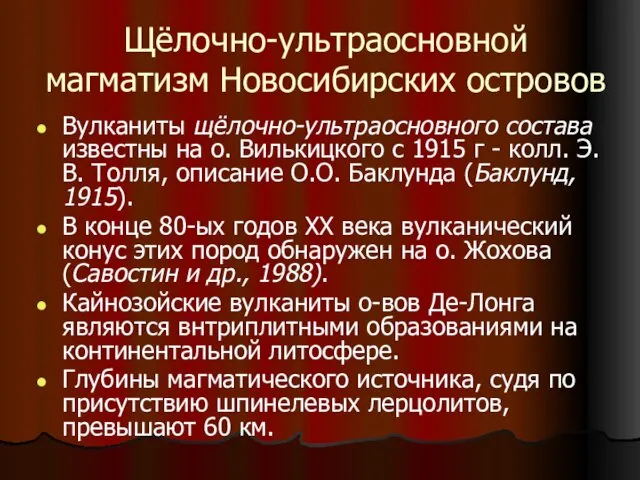

- 33. Щёлочно-ультраосновной магматизм Новосибирских островов Вулканиты щёлочно-ультраосновного состава известны на о. Вилькицкого с 1915 г - колл.

- 35. Скачать презентацию

Воронецкая (2)

Воронецкая (2) Фенологические наблюдения за природой

Фенологические наблюдения за природой Правоведение. Понятие и классификация социальных норм

Правоведение. Понятие и классификация социальных норм Моя профессия- учитель-логопед, что означает множество трудов и радостных побед!

Моя профессия- учитель-логопед, что означает множество трудов и радостных побед! Практическая работа_Признаки химических реакций

Практическая работа_Признаки химических реакций Внеклассное мероприятие Моя малая Родина. (Бужарова Н. И. - учитель географии)

Внеклассное мероприятие Моя малая Родина. (Бужарова Н. И. - учитель географии) Обращения и вводные слова

Обращения и вводные слова Рынок ценных бумаг

Рынок ценных бумаг Презентация к занятию по внеурочной деятельности Растения Иркутской области

Презентация к занятию по внеурочной деятельности Растения Иркутской области Внеурочное мероприятие по технологии Мы в театре!

Внеурочное мероприятие по технологии Мы в театре! plastilin_korzina

plastilin_korzina ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ

ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ Игры в реальность. Воспитание активной гражданской позиции, основы трудового законодательства, профориентация школьников

Игры в реальность. Воспитание активной гражданской позиции, основы трудового законодательства, профориентация школьников Школьное объединение детей и подростков РИТМ (романтики, искатели, творители, мечтатели)

Школьное объединение детей и подростков РИТМ (романтики, искатели, творители, мечтатели) Mon magazine préféré

Mon magazine préféré Презентация Первоначальные химические понятия

Презентация Первоначальные химические понятия Анализ трудностей обучения математике детей с речевыми нарушениями

Анализ трудностей обучения математике детей с речевыми нарушениями Воспитание без обид и унижений

Воспитание без обид и унижений Средневековый Китай

Средневековый Китай Устройства железнодорожного электроснабжения для высокоскоростного движения

Устройства железнодорожного электроснабжения для высокоскоростного движения Защиты трансформаторов, применяемых на 1 очереди САЭС

Защиты трансформаторов, применяемых на 1 очереди САЭС Вклад М.В. Ломоносова в возрождение русского мозаичного искусства

Вклад М.В. Ломоносова в возрождение русского мозаичного искусства Развитие международного туризма

Развитие международного туризма Крым и Россия. Географическое положение. Историческая справка

Крым и Россия. Географическое положение. Историческая справка Неисправности буксового узла

Неисправности буксового узла Робототехника. Виды робототехники

Робототехника. Виды робототехники Оценка радиационной обстановки на местности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в мирное время

Оценка радиационной обстановки на местности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в мирное время Методы расчета потерь электроэнергии для различных сетей

Методы расчета потерь электроэнергии для различных сетей