Содержание

- 2. Историческая справка Первая аневризма брюшной аорты была описана Fornell в 1554 году. Первое клиническое описание аневризмы

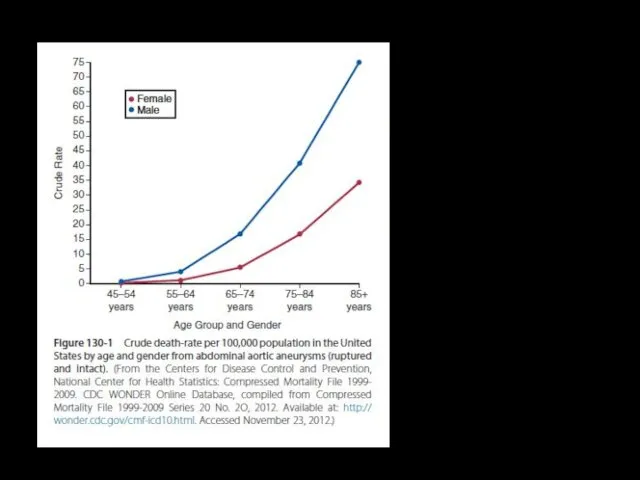

- 3. В целом, распространенность AБА диаметром 2,9–4,9 см составила от 1,3% среди мужчин в возрасте 45–54 лет

- 4. Аневризмы брюшной аорты могут иметь асимптомное течение до 25-30%, при этом полный разрыв встречается лишь в

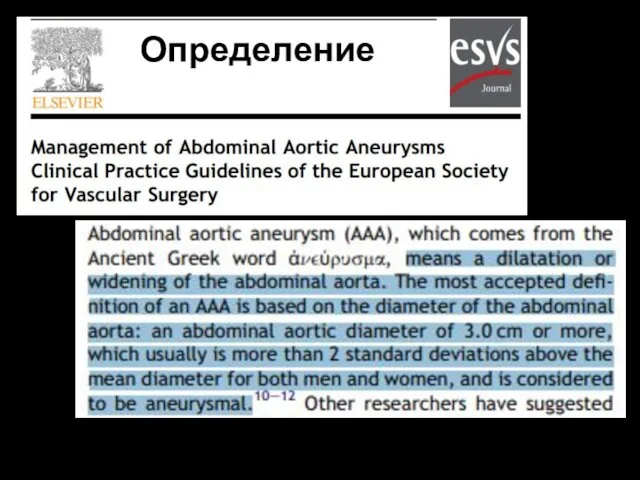

- 5. Определение

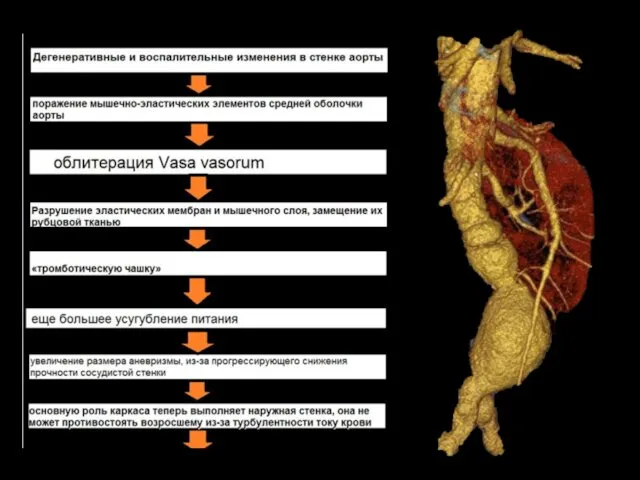

- 6. Этиология: атеросклероз аорты, травма, васкулит, кистозный медиа-некроз, изменения на уровне анастомоза. сифилис и ограниченная бактериальная или

- 7. Факторы риска -курение – наиболее значимый фактор риска формирования АБА, -артериальная гипертензия, -пожилой возраст пациента (наибольшую

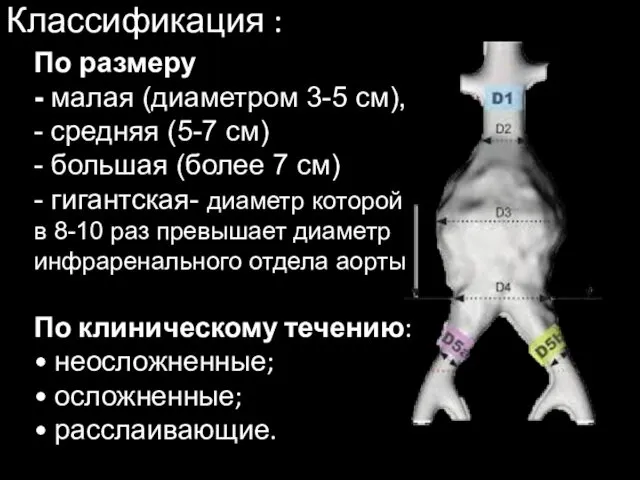

- 10. Классификация : По размеру - малая (диаметром 3-5 см), - средняя (5-7 см) - большая (более

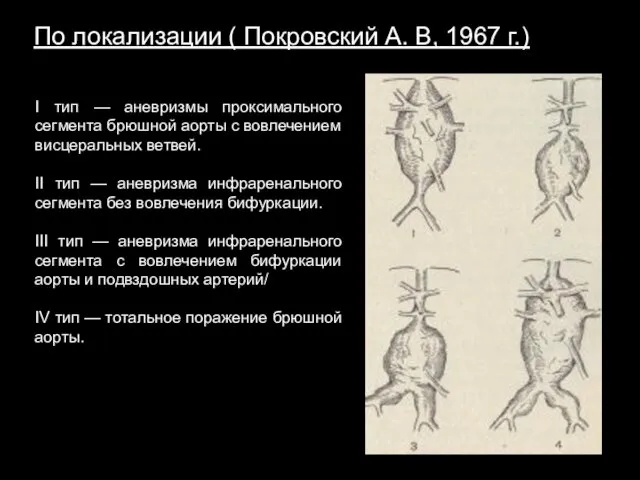

- 11. По локализации ( Покровский А. В, 1967 г.) I тип — аневризмы проксимального сегмента брюшной аорты

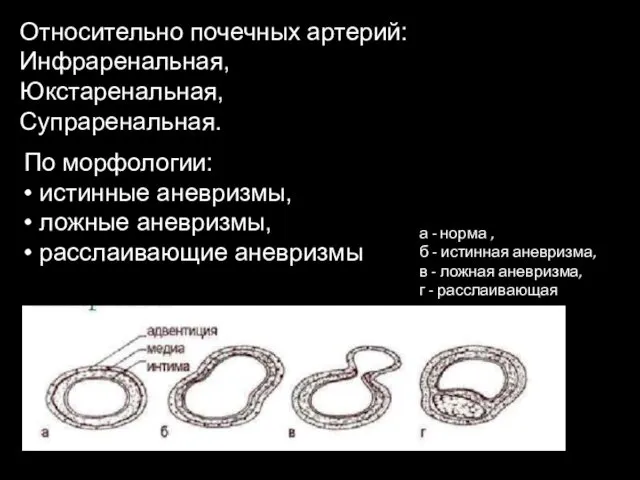

- 12. Относительно почечных артерий: Инфраренальная, Юкстаренальная, Супраренальная. По морфологии: • истинные аневризмы, • ложные аневризмы, • расслаивающие

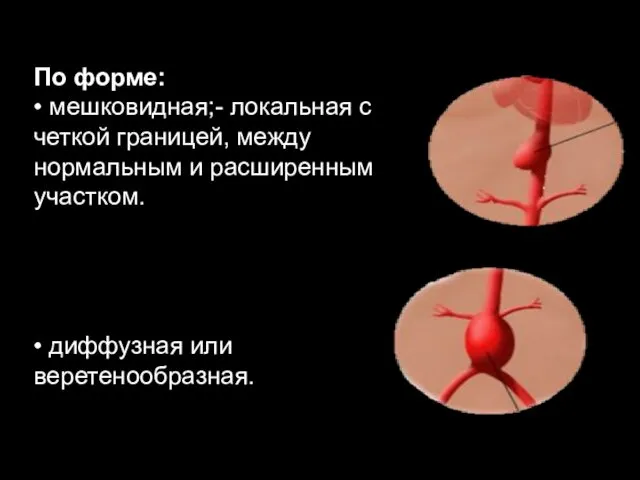

- 13. По форме: • мешковидная;- локальная с четкой границей, между нормальным и расширенным участком. • диффузная или

- 14. По этиологии: 1)Приобретенный характер. Невоспалительный генез: 1-атеросклерозом 2-травматические 3-ятрогенные (после реконструктивных операций на брюшной части аорты,

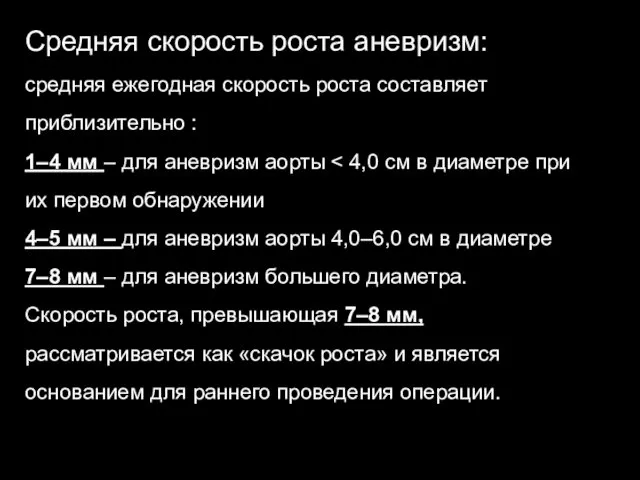

- 15. Средняя скорость роста аневризм: средняя ежегодная скорость роста составляет приблизительно : 1–4 мм – для аневризм

- 16. Клиника: При неосложненном течении до 25-30% протекают бессимптомно, выявляется случайно при проф. осмотрах, рентгенографии органов брюшной

- 17. Косвенные клинические признаки проявляются следующими синдромами: Ишиорадикулярный синдром. Боль в пояснице с иррдиацией книзу, чувствительные и

- 18. Диагностика: 1)Физикальное обследование Пальпация: простой и безопасный метод. Пульсирующее образование обычно определяется в средней и верхней

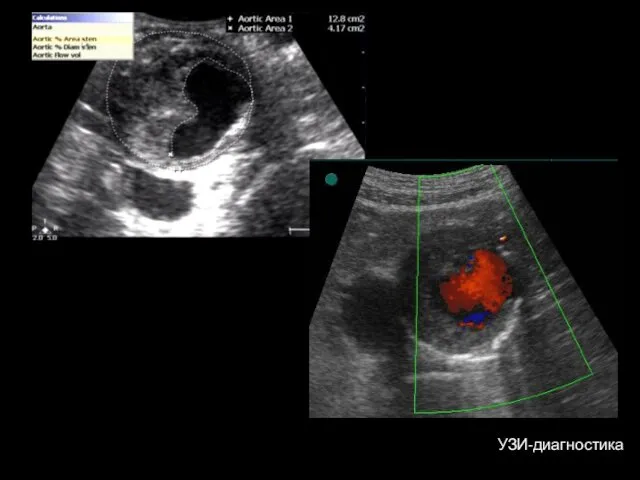

- 19. УЗИ-диагностика

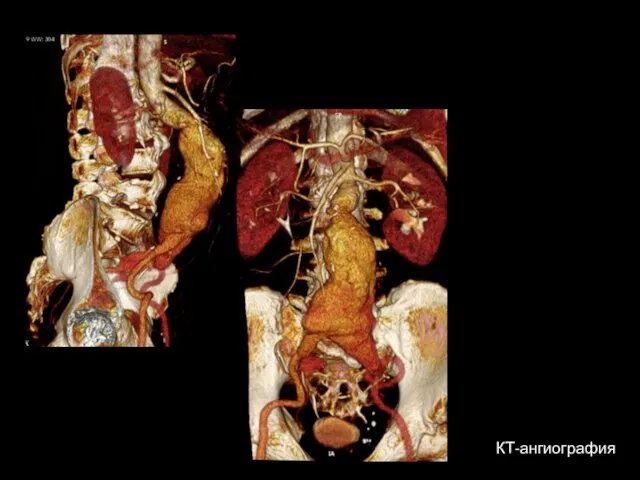

- 20. КТ-ангиография

- 21. Ангиография абдоминального отдела аорты

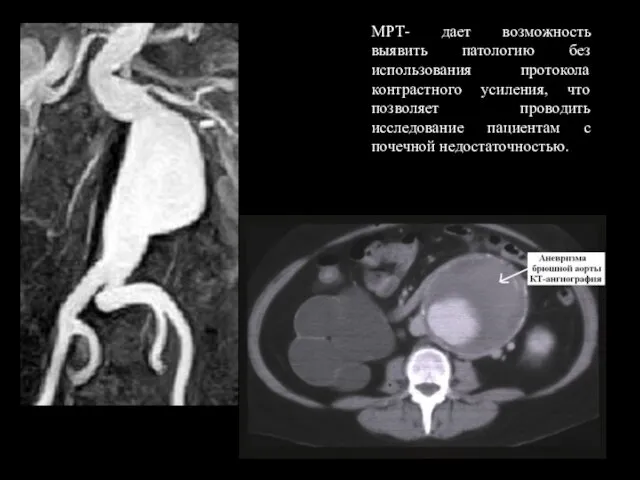

- 22. МРТ- дает возможность выявить патологию без использования протокола контрастного усиления, что позволяет проводить исследование пациентам с

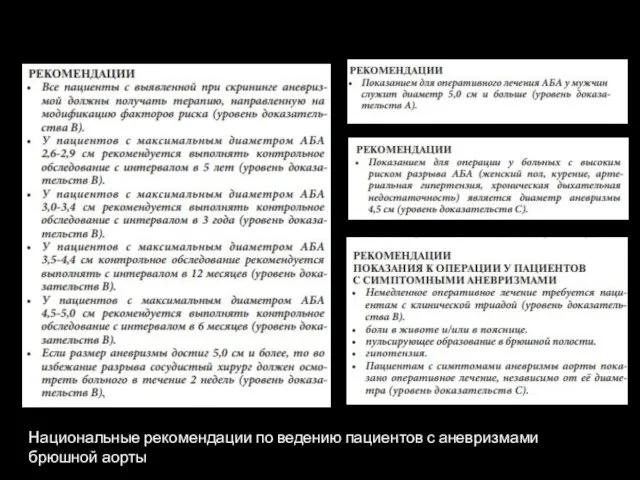

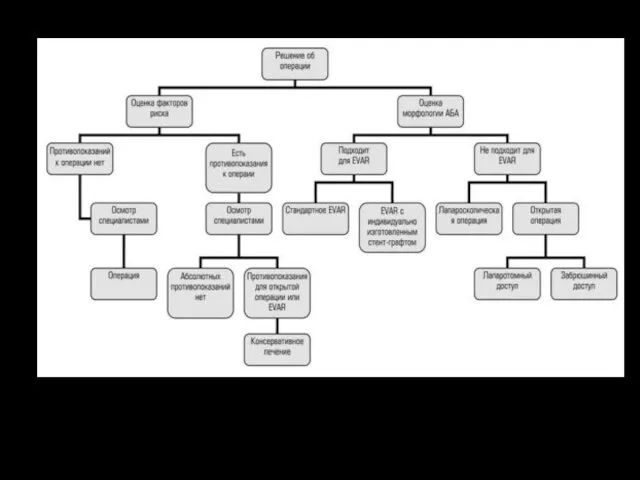

- 23. Национальные рекомендации по ведению пациентов с аневризмами брюшной аорты

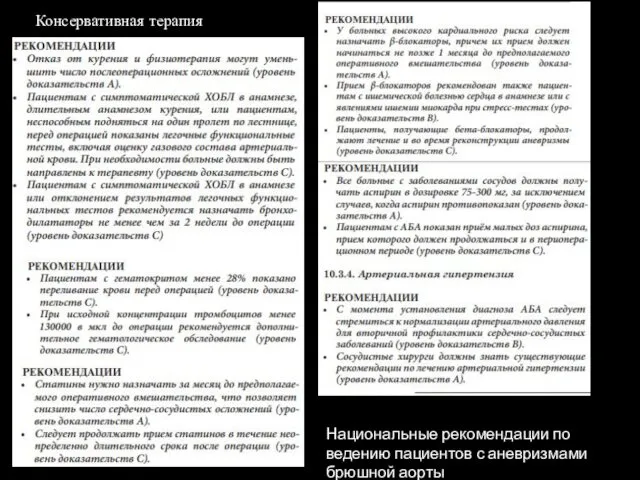

- 25. Консервативная терапия Национальные рекомендации по ведению пациентов с аневризмами брюшной аорты

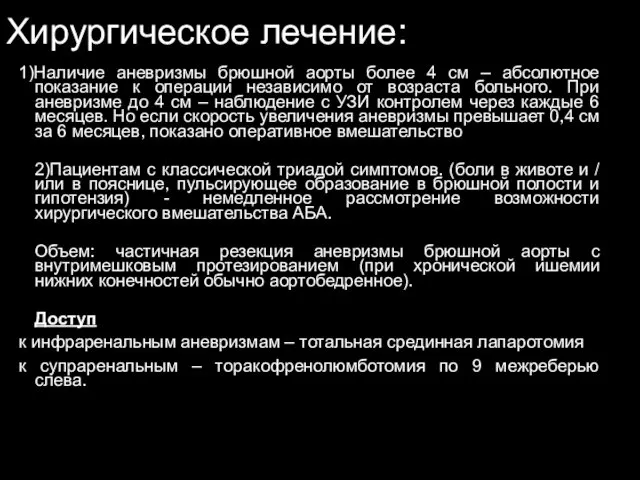

- 26. 1)Наличие аневризмы брюшной аорты более 4 см – абсолютное показание к операции независимо от возраста больного.

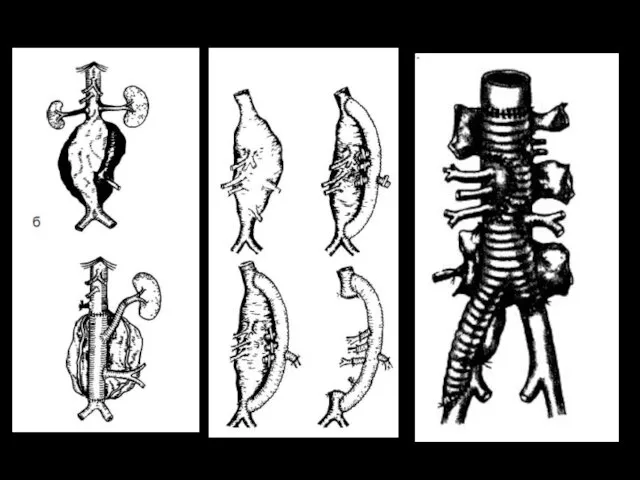

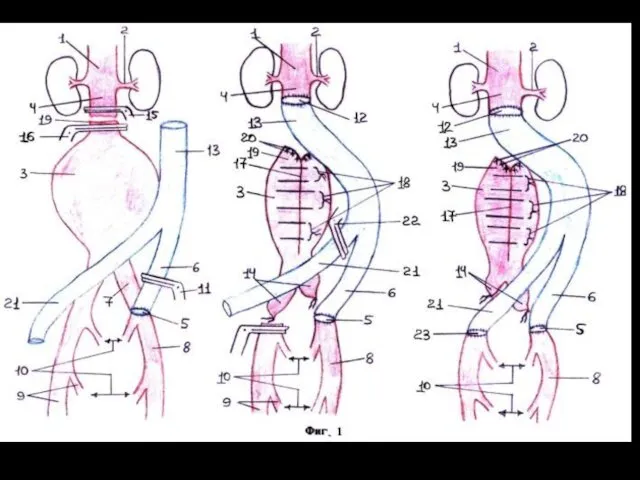

- 27. Открытая операция • Рекомендуется выполнение открытого хирургического вмешательства по поводу юкстаренальных и параренальных аневризм брюшной аорты

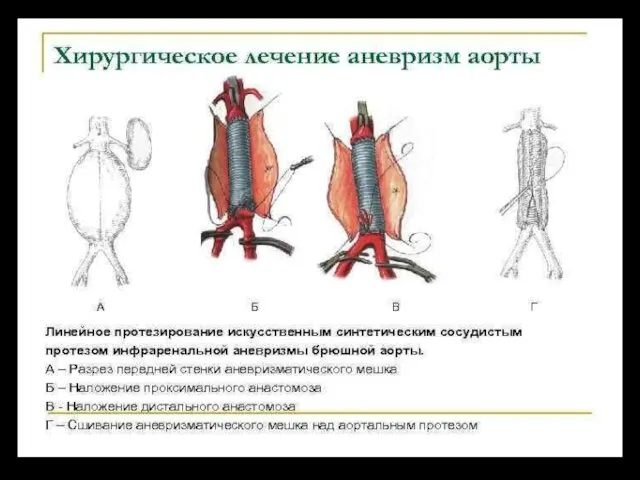

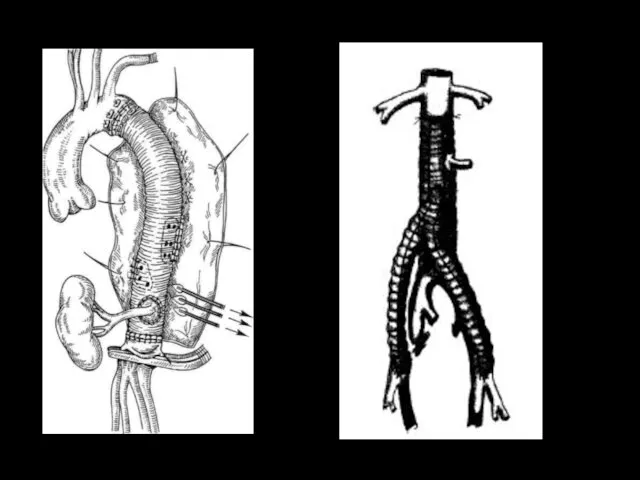

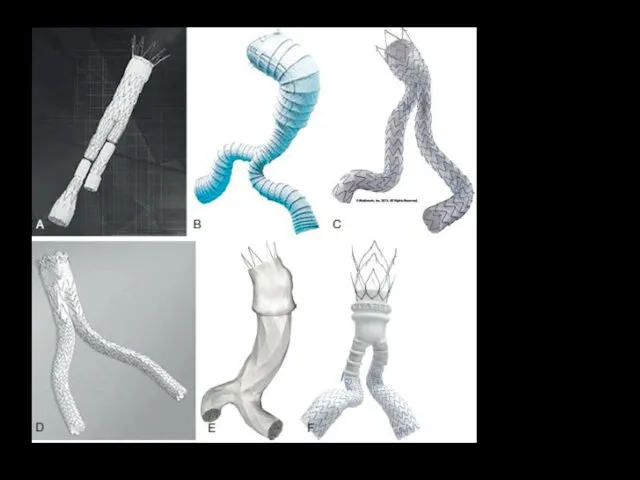

- 28. Аортальные протезы Открытые операции

- 29. Интра- и послеоперационный мониторинг цель мониторинга в периоперационный период – поддержание и сохранение физиологических функций всех

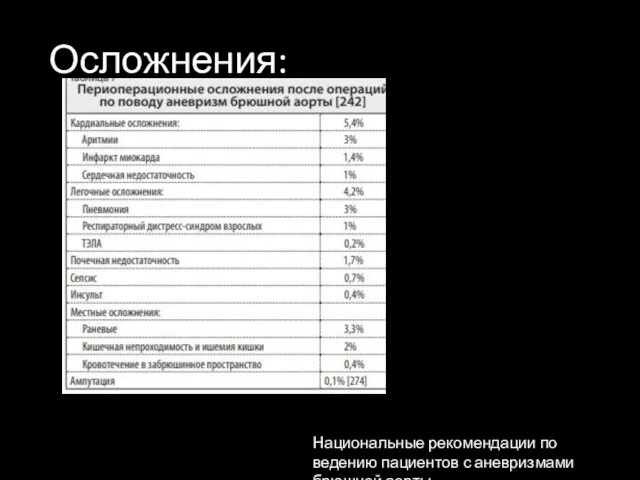

- 34. Осложнения: Национальные рекомендации по ведению пациентов с аневризмами брюшной аорты

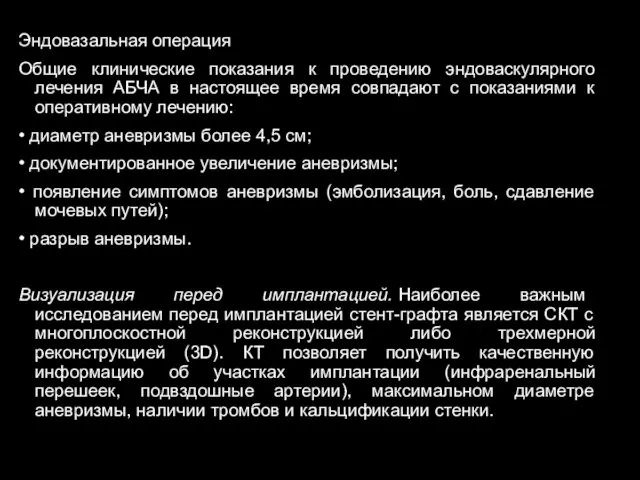

- 35. Эндовазальная операция Общие клинические показания к проведению эндоваскулярного лечения АБЧА в настоящее время совпадают с показаниями

- 38. Аневризма брюшной аорты (КТ): a) до вмешательства, б) после установки стент-графта

- 39. Тип I: Затек в месте фиксациистент-графтавыше, ниже, или между компонентов графта (Ia: проксимальная зона фиксации; Ib:

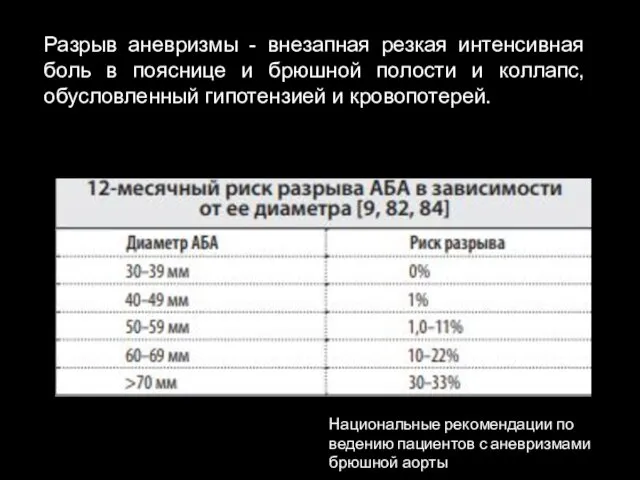

- 40. Разрыв аневризмы - внезапная резкая интенсивная боль в пояснице и брюшной полости и коллапс, обусловленный гипотензией

- 41. Патогномоничная триада разрыва АБА усиленная пульсация в области живота; интенсивные боли в животе и пояснице; стремительное

- 42. забрюшинный разрыв характеризуется постоянной болью, постепенно она начинает отдавать в малый таз и промежность – это

- 43. разрыв в нижнюю половую вену. Постепенное нарастание симптоматики быстро приводит к развитию тяжелой формы сердечной недостаточности.

- 45. Скачать презентацию

Квартирная электропроводка

Квартирная электропроводка Разделение сыпучих материалов

Разделение сыпучих материалов Наш семейный альбом

Наш семейный альбом Тренды 2019-2020. Лиловый цвет

Тренды 2019-2020. Лиловый цвет Welcome to Turkestan

Welcome to Turkestan Разработка информационно-измерительной системы контроля и учёта энергоресурсов на базе сумматора СЭМ-2.01 завода

Разработка информационно-измерительной системы контроля и учёта энергоресурсов на базе сумматора СЭМ-2.01 завода Профессия - Электрик

Профессия - Электрик Степени с рациональными показателями, их свойства

Степени с рациональными показателями, их свойства ПРЕЗЕНТАЦИЯ для 11АБ классов ФУНКЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ для 11АБ классов ФУНКЦИИ Кровотечения из верхних отделов ЖКТ

Кровотечения из верхних отделов ЖКТ Самопрезентация на конкурс Учитель года

Самопрезентация на конкурс Учитель года Применение SCAD Office для расчета сооружений сложной геометрической формы на сейсмические воздействия

Применение SCAD Office для расчета сооружений сложной геометрической формы на сейсмические воздействия презентация игры на развитие творческих способностей (ТРИЗ) Расскажи сказку

презентация игры на развитие творческих способностей (ТРИЗ) Расскажи сказку Электрические провода. Разновидность проводов. 8 класс

Электрические провода. Разновидность проводов. 8 класс Программируемые логические структуры

Программируемые логические структуры Урок-игра Брейн Ринг. Математика, 5 класс.

Урок-игра Брейн Ринг. Математика, 5 класс. Социальное разитие и молодежь

Социальное разитие и молодежь Сымсыз желілер

Сымсыз желілер Требования безопасности личного состава при проведении аварийно-спасательных работ и меры безопасности при проведении АСР

Требования безопасности личного состава при проведении аварийно-спасательных работ и меры безопасности при проведении АСР Презентация Государство, основанное на справедливости, ОРКСЭ, урок № 16, к учебнику Шамшуриной (Дрофа), 4 класс

Презентация Государство, основанное на справедливости, ОРКСЭ, урок № 16, к учебнику Шамшуриной (Дрофа), 4 класс Профессиональное образование лиц с нарушением слуха за рубежом

Профессиональное образование лиц с нарушением слуха за рубежом Применение лекарственных средств

Применение лекарственных средств Личностно-ориентированные технологии в организации режимных процессов

Личностно-ориентированные технологии в организации режимных процессов Телефон доверия для детей и подростков, и их родителей

Телефон доверия для детей и подростков, и их родителей Свойства строительных материалов. Тема 1

Свойства строительных материалов. Тема 1 Презентация по теме ЧС природного характера

Презентация по теме ЧС природного характера Презентация к статье Образовательное путешествие. Новые возможности

Презентация к статье Образовательное путешествие. Новые возможности Классный час на тему Дружба 2 класс

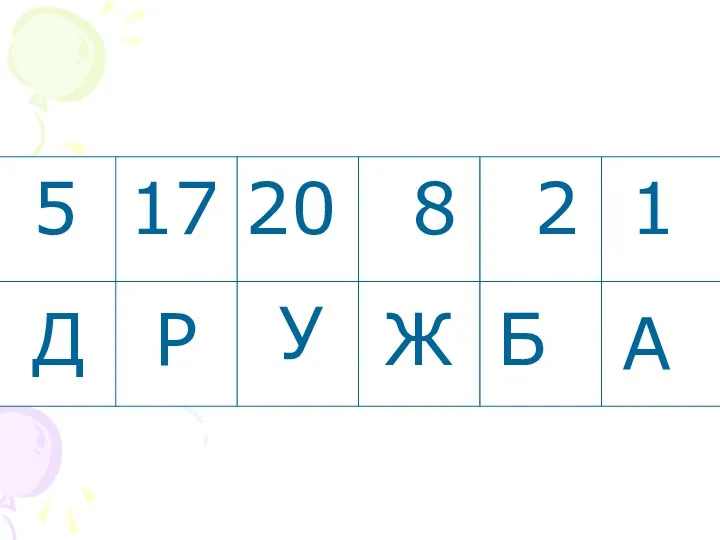

Классный час на тему Дружба 2 класс