Слайд 11

Бездетность в тувинской обществе воспринимается как большое несчастье, поэтому нет

ничего предосудительного в том, чтобы взять на воспитание чужого ребенка. Ребенок – это лучшее, что может пожелать себе человек. У тувинцев содержать детей в большом количестве не считается бременем, напротив, многодетность обеспечивает им дальнейшее продолжение рода. Существует множество защитных обрядов и табу, чтобы уберечь ребенка от всего злого.

К числу последних относится целая система иногда рациональных, но часто суеверных предписаний, например, обмазывание лба ребенка сажей, если вечером его должны вынести из дома; пришивание к его одежде когтя медведя или орла, которое по поверьям защищают от порчи и сглаза; запрет перешагивать через одежду ребенка, дабы не лишить его покровительства добрых сил; обычай давать ребенку несколько имен, чтобы обманывать таким образом злых духов, вознамерившихся забрать его душу.

Если дети в семье часто умирают, то желая сохранить новорожденному жизнь, ему дают неблагозвучное имя. Имена детей у тех родителей, у которых дети раньше не задерживались, умирали, были своеобразными: Мальчики. Чудек – оол (Некрасивый), Калдар – оол (Чумазый), Черлик – оол (Дикий) и т. д. Девочки. Багай – кыс ( Нехорошая девочка), Кушкаш (Птичка) и т. д. В этих же целях иногда мальчика называют женским именем, девочку – мужским; или девочку одевают как мальчика, а мальчика как девочку, при этом первой стригут волосы, второму, наоборот, их отращивают и заплетают в косу.

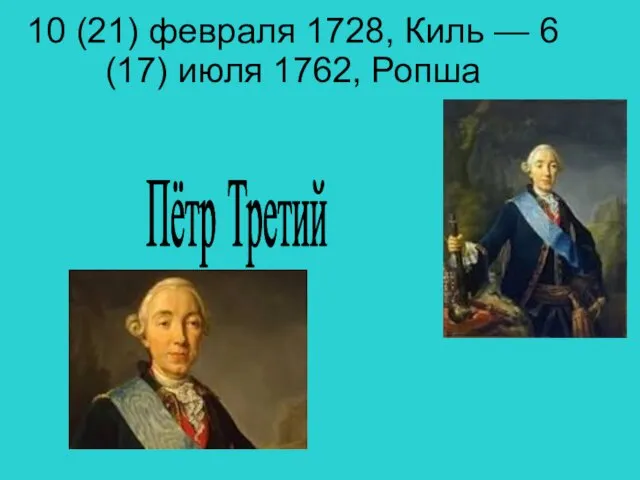

Пётр Третий

Пётр Третий ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 2015г.

ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 2015г. Скорость химических реакций. 11 класс.

Скорость химических реакций. 11 класс. Гидротасымалдағыштар мен пульпасорғылар

Гидротасымалдағыштар мен пульпасорғылар Строевая подготовка. Строевая стойка и повороты на месте. Выход из строя и постановка в строй (занятие №23)

Строевая подготовка. Строевая стойка и повороты на месте. Выход из строя и постановка в строй (занятие №23) Уголовное право. Уголовное уложение 1903 года

Уголовное право. Уголовное уложение 1903 года Визуальная диагностика рахита

Визуальная диагностика рахита Тектонические плиты

Тектонические плиты Австрийская республика

Австрийская республика Профориентационная работа в школе. Определение профориентации учащихся

Профориентационная работа в школе. Определение профориентации учащихся Презентация Разделение неоднородный смесей.

Презентация Разделение неоднородный смесей. Электр энергиясын алу, түрлендіру, жеткізу және пайдалану

Электр энергиясын алу, түрлендіру, жеткізу және пайдалану Предложение малоэтажного строительства из керамзитобетона на трубобетонном каркасе

Предложение малоэтажного строительства из керамзитобетона на трубобетонном каркасе Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда Презентация к уроку природоведения в 5 классе Моя малая Родина -Тихорецк

Презентация к уроку природоведения в 5 классе Моя малая Родина -Тихорецк презентация Использование дыхательной гимнастики в работе учителя-логопеда

презентация Использование дыхательной гимнастики в работе учителя-логопеда Клеточная селекция

Клеточная селекция Усовершенствование в реализации технологического процесса изготовления детали Шестерня

Усовершенствование в реализации технологического процесса изготовления детали Шестерня Зовнішній контроль діяльності банків - особливості, форми, ініціатори здійснення

Зовнішній контроль діяльності банків - особливості, форми, ініціатори здійснення Учёт потерь и разубоживания на горном предприятии

Учёт потерь и разубоживания на горном предприятии Здоровьесберегающие технологии в дошкольных образовательных учреждениях. Введение в курс

Здоровьесберегающие технологии в дошкольных образовательных учреждениях. Введение в курс Презентация Азбука дорожной безопасности.

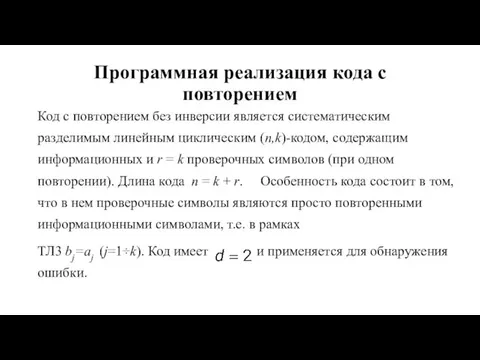

Презентация Азбука дорожной безопасности. Программная реализация кода с повторением

Программная реализация кода с повторением Эссе: Каким должен быть педагог?

Эссе: Каким должен быть педагог? Презентация Соломиной Юлии Николаевны педагога первой квалификационной категории

Презентация Соломиной Юлии Николаевны педагога первой квалификационной категории Натюрморт - изображение предметного мира

Натюрморт - изображение предметного мира С Новым Годом

С Новым Годом Япония (1)

Япония (1)