Слайд 2

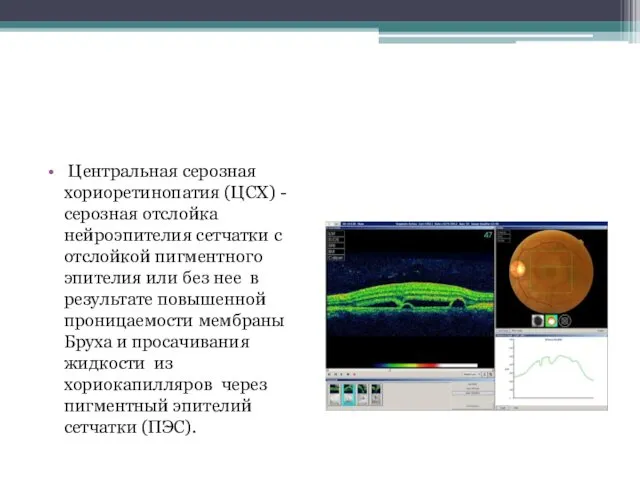

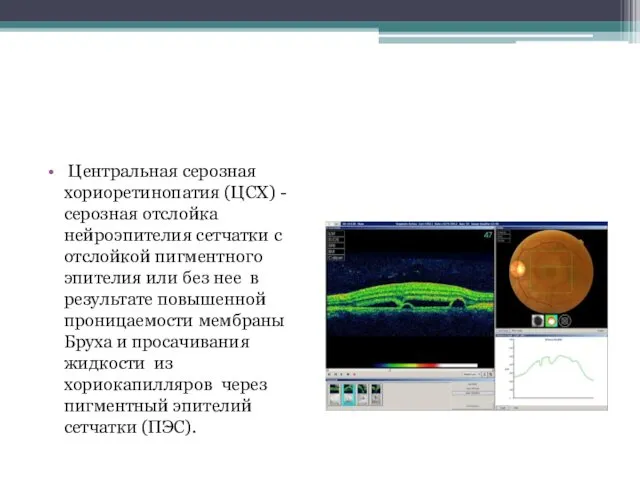

Центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ) - серозная отслойка нейроэпителия сетчатки с отслойкой

пигментного эпителия или без нее в результате повышенной проницаемости мембраны Бруха и просачивания жидкости из хориокапилляров через пигментный эпителий сетчатки (ПЭС).

Слайд 3

Для постановки диагноза должна быть исключена такая патология как:

хориоидальная неоваскуляризация,

наличие

воспаления

или опухоли сосудистой оболочки.

Слайд 4

Код по МКБ-10

H35.7 Расщепление слоев сетчатки (Центральная серозная

хориоретинопатия)

Слайд 5

ЦСХ может быть разделена на 2 типа течения.

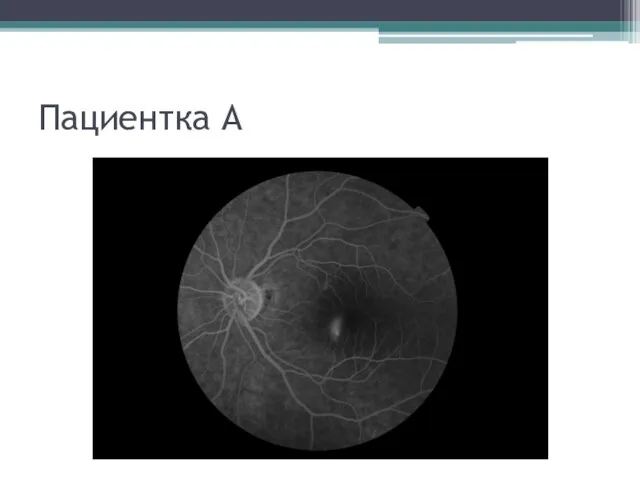

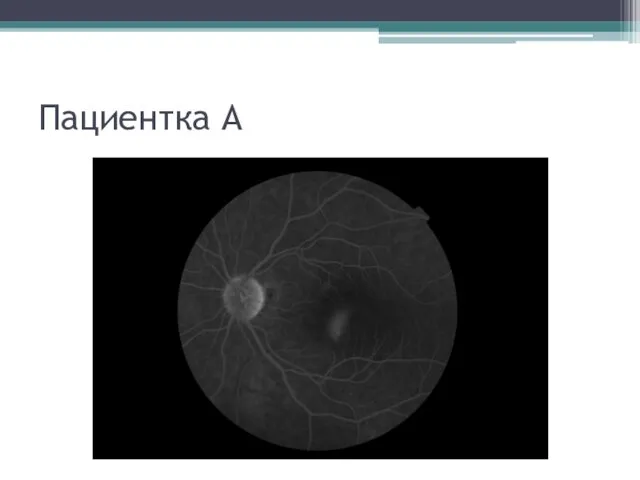

Классическая ЦСХ вызывается

одной или несколькими точками просачивания через ПЭС обнаруживаемые при флюоресцентной ангиографии (ФA).

Слайд 6

Однако в настоящее время известно, что ЦСХ может вызываться и диффузным

просачиванием жидкости через ПЭС, что характеризуется отслойкой нейроэпителия сетчатки, лежащей над площадями атрофии ПЭС.

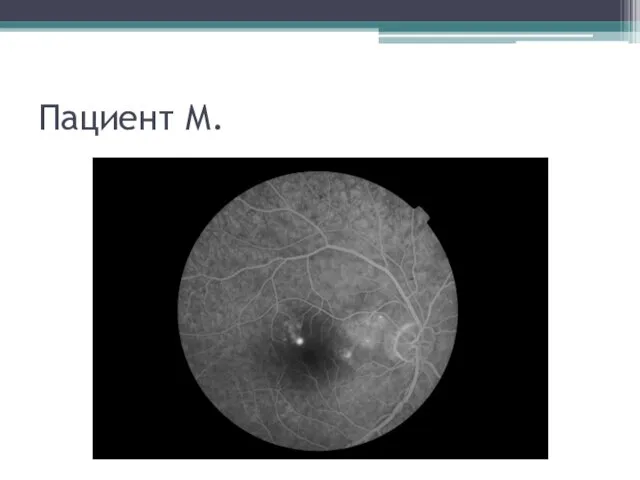

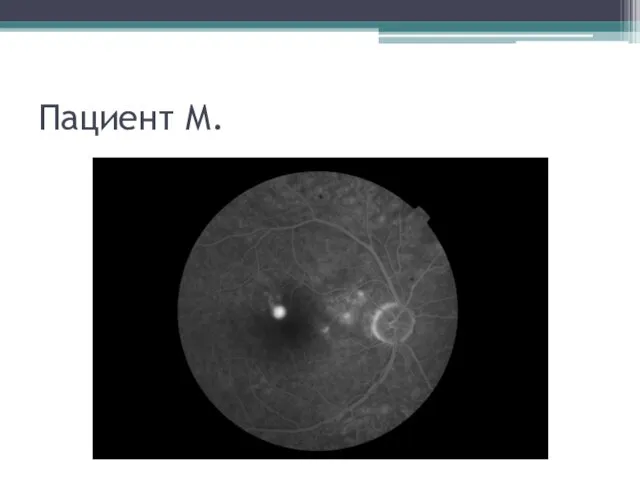

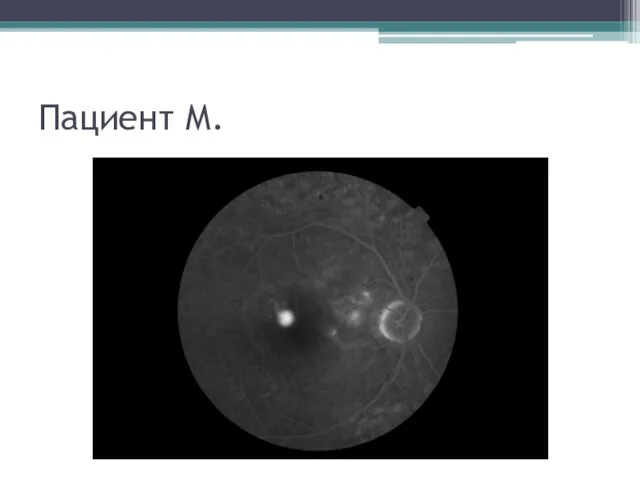

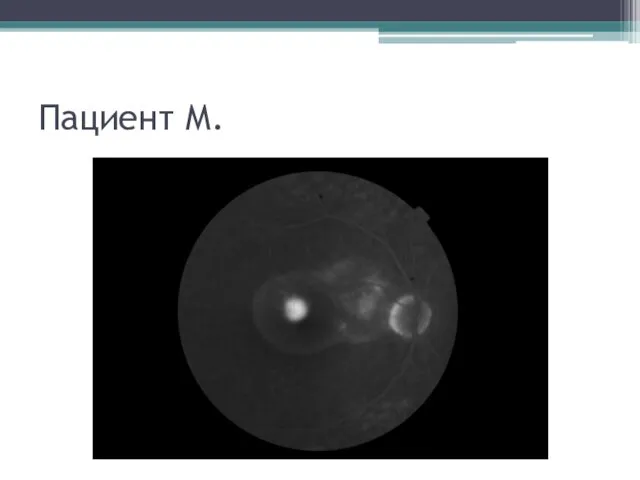

Слайд 7

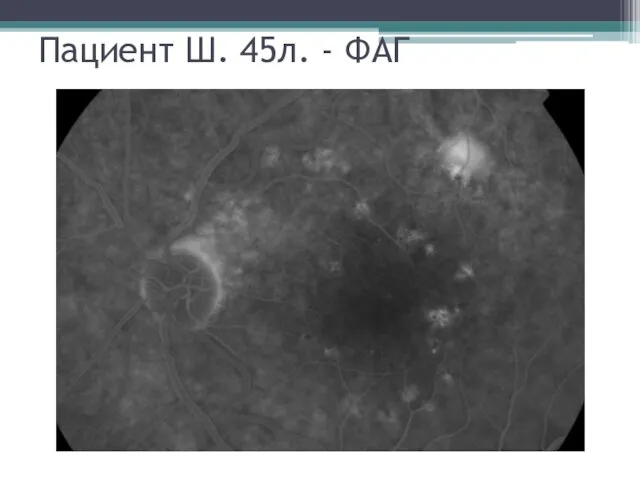

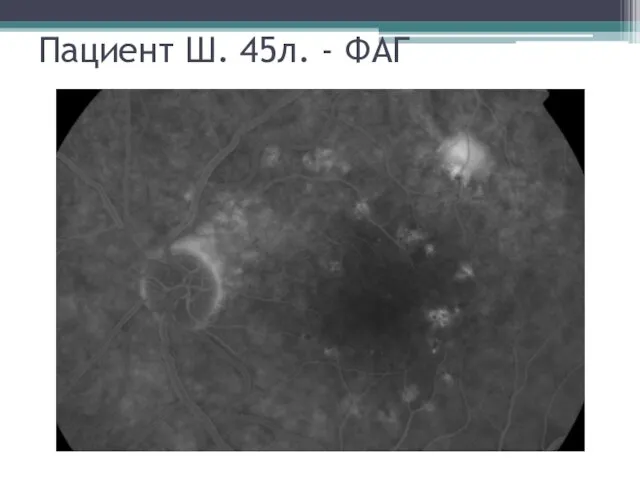

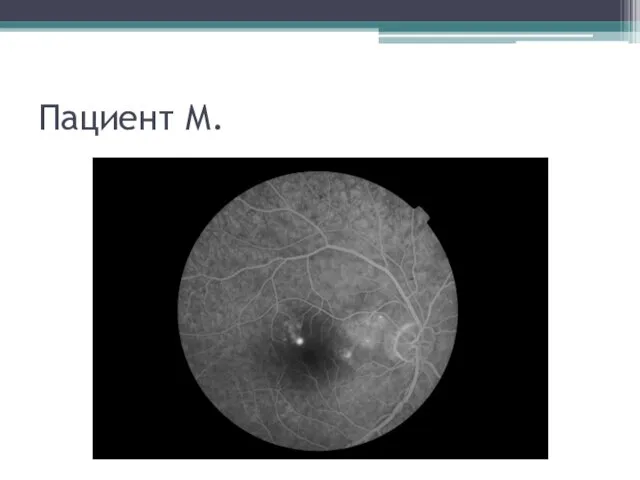

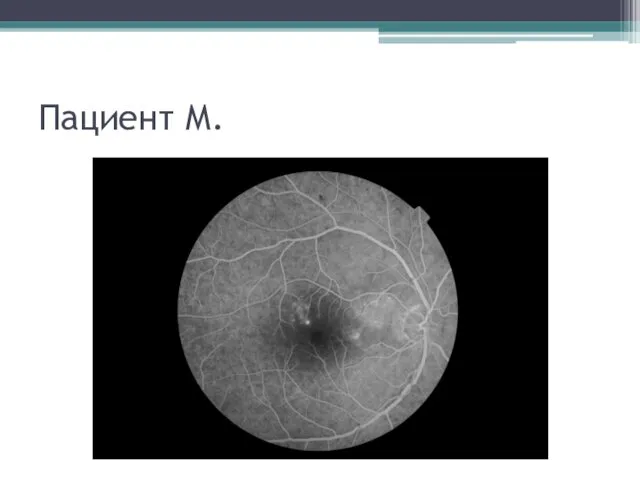

При выполнении флюоресцентной ангиографии наблюдаются обширные площади гиперфлюоресценции, которые содержат одну

или несколько точек просачивания.

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Этиопатогенез

Предыдущие гипотезы связывали развитие заболевания с нарушениями нормального транспорта ионов

через ПЭС и очаговую хориоидальную васкулопатию. Появление индоцианин зеленой ангиографии (ICG) выдвинуло на первый план важность состояния хориоидальной циркуляции в патогенезе ЦСХ.

Слайд 11

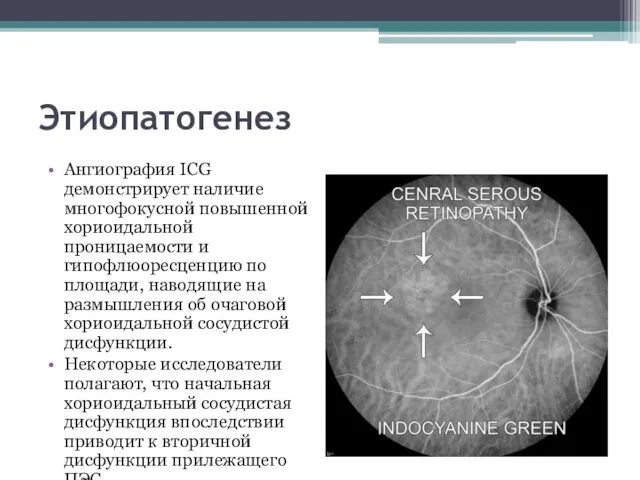

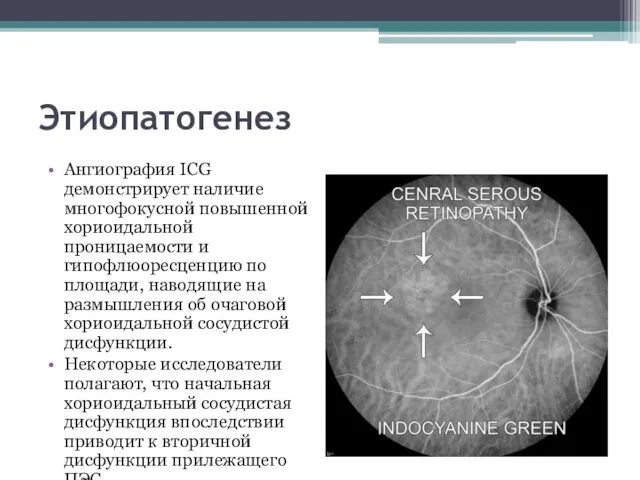

Этиопатогенез

Ангиография ICG демонстрирует наличие многофокусной повышенной хориоидальной проницаемости и гипофлюоресценцию по

площади, наводящие на размышления об очаговой хориоидальной сосудистой дисфункции.

Некоторые исследователи полагают, что начальная хориоидальный сосудистая дисфункция впоследствии приводит к вторичной дисфункции прилежащего ПЭС.

Слайд 12

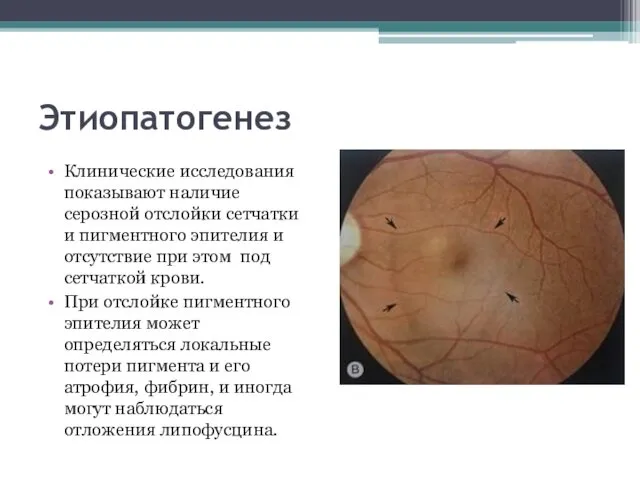

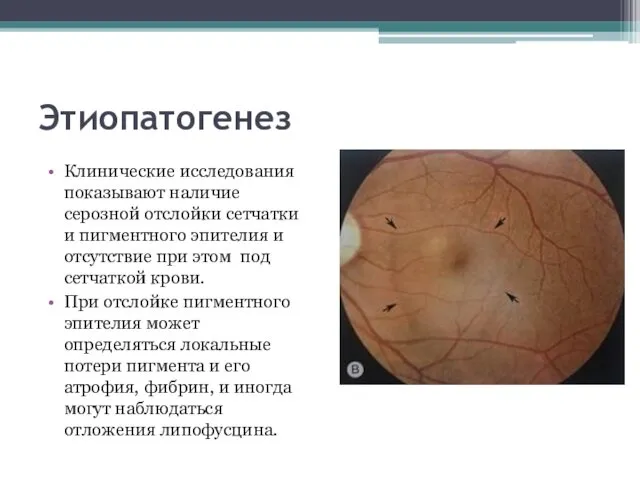

Этиопатогенез

Клинические исследования показывают наличие серозной отслойки сетчатки и пигментного эпителия и

отсутствие при этом под сетчаткой крови.

При отслойке пигментного эпителия может определяться локальные потери пигмента и его атрофия, фибрин, и иногда могут наблюдаться отложения липофусцина.

Слайд 13

Этиопатогенез

При отслойке пигментного эпителия может определяться локальные потери пигмента и его

атрофия, фибрин, и иногда могут наблюдаться отложения липофусцина.

Слайд 14

Этиопатогенез

Конституция и системная гипертензия могут коррелировать с ЦСХ, по-видимому, из-за повышенного

кортизола и адреналина в крови, которые воздействуют на ауторегуляцию хориоидальной гемодинамики.

Слайд 15

Этиопатогенез

Исследование с помощью мультифокальной электроретинографии демонстрировали двустороннюю диффузную дисфункцию сетчатки, даже

когда ЦСХ был активен только в одном глазу.

Эти исследования показывают наличие системных изменений влияющих на них и поддерживают идею диффузного системного эффекта на хориоидальную васкуляризацию.

Слайд 16

Этиопатогенез

ЦСХ может быть проявлением системных изменений, которые возникают при

экзогенном введении

стероидов (per os, в/в, в/м, п/к, эпидурально,в суставную сумку, мази интравитреально, )

(трансплантации органов, СКВ, язвенный колит, гранулематоз Вегенера, тромбоцитопеническая пурпура, узелковый периартериит, саркоидоз и др. ),

Слайд 17

Этиопатогенез

эндогенном гиперкортицизме (синдром Кушинга),

системной гипертензии,

беременности,

Эмоциональном стрессе (усталость, тяжелая

работа (Cadepond, 1997)

гормон-продуцирующих опухолях,

желудочно-пищеводном рефлюксе,

использовании виагры (sildenafil citrate),

а также при использовании психофармакологических препаратов.

Слайд 18

Этиопатогенез

Carvalho-Recchia и соавторы показали, что 52 % пациентов с ЦСХ использовали

экзогенные стероиды за 1 месяц до проявлений заболевания, по сравнению с 18 % контрольной группы.

Кроме того, Tewari и другие установили, что пациенты с ЦСХ имеют снижение парасимпатической активности и значительное увеличение симпатической активности вегетативной нервной системы .

Слайд 19

Этиопатогенез

Другие факторы риска включали

использование антибиотиков,

употребление алкоголя,

некомпенсированную гипертензию

и

респираторные заболевания аллергического генеза.

Слайд 20

Этиопатогенез

Кортикостероиды имеют прямое влияние на выделение адренергических веществ воздействующих на рецепторы

и, таким образом, вносят свой вклад влияния катехоламинов на патогенезе ЦСХ.

Слайд 21

Этиопатогенез

Кортизол

Увеличивает проницаемость капилляров,

Уменьшает синтез компонентов, экстрацеллюлярного матрикса,

Снижает активность фибробластов,

Отрицательно влияет на

мембрану Бруха,

Замедляет восстановление дефектов ПЭ,

Изменяет полярность клеток ПЭ (с + на -), нарушая ток жидкости.

Слайд 22

Этиопатогенез

Cotticelli и другие показали связь между желудочной инфекцией Helicobacter и ЦСХ3,

Helicobacter определялась у 78 % пациентов с ЦСХ по сравнению с 43,5 % в контрольной группе.

Авторы предположили, что наличие Helicobacter может представлять фактор риска для развития ЦСХ, хотя никакие дальнейшие исследования не подтвердили это гипотезу.

Слайд 23

Эпидемиология

ЦСХ встречается в 6-10 раз чаще у мужчин, чем у

женщин.

У пациентов в 50 лет и старше, как правило, находят двустороннее поражение

и при этом уменьшается количество заболевших мужчин по отношению к женщинам как 2,6 : 1.

Клинически наблюдается больше диффузных изменений ПЭС.

Слайд 24

Эпидемиология

ЦСХ чаще встречается у испанцев и выходцев из Азии, реже встречается

среди афроамериканцев.

Слайд 25

Возраст

ЦСХ чаще всего встречается в возрасте 20-55 лет,

но пациенты могут

заболевать и в более старшем возрасте.

Spaide и другие наблюдал 130 пациентов с ЦСХ и нашел, что возрастной диапазон заболевания составляет 22,2 – 82,9 лет, со средним возрастом 49,8 лет .

Слайд 26

Демографические изменения проявлений ЦСХ заключаются в увеличении возраста в котором впервые

возникает заболевание.

Классически пациентами с ЦСХ являются мужчины с очаговым, изолированным просачиванием флюоресцеина через ПЭС в одном глазу.

Слайд 27

Возраст

У пациентов 50 лет и старше, как правило, находят двустороннее поражение,

а также уменьшается процент заболевших мужчин по отношению к женщинам как 2,6:1.

Слайд 28

Возраст

Клинически наблюдается больше диффузных изменений ПЭС.

Кроме того, эти пациенты с

большей долей вероятности имеют системную гипертензию или использование кортикостероидов в анамнезе.

Слайд 29

Классификация

Заболевание подразделяется только по типам течения.

Выделяют 3 типа течения ЦСХ:

острое,

подострое

и хроническое.

Слайд 30

Классификация

При остром течении спонтанная абсорбция субретинальной жидкости происходит в течение 1-6

месяцев с восстановлением нормальной или близкой к норме остроты зрения.

При флуоресцентной ангиографии определяется классическая картина ЦСХ, которая проявляется одной или несколькими точками просачивания через ПЭС.

Слайд 31

Классификация

Подострое течение у некоторых пациентов ЦСХ продолжается более 6 месяцев,

но

спонтанно разрешается в течение 12 месяцев.

Слайд 32

Классификация

Заболевание, протекающее более 12 месяцев относится к хроническому типу течения.

Слайд 33

Классификация

В настоящее время известно, что ЦСХ может вызывать не только точечные

просачивания жидкости через ПЭС, но и диффузные, что характеризуется отслойкой нейроэпителия сетчатки, лежащей над площадями атрофии ПЭС.

Слайд 34

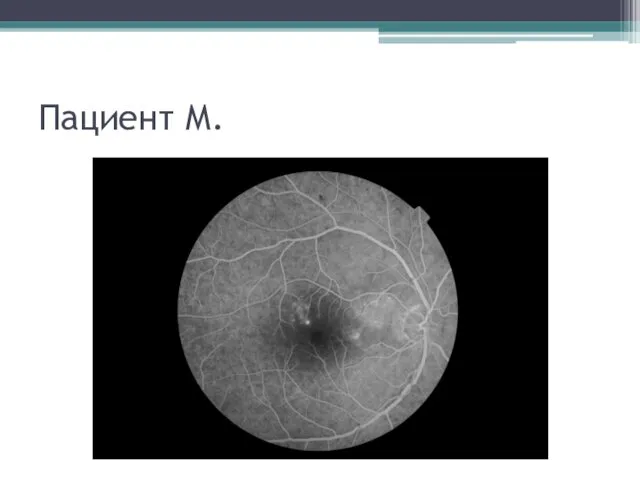

Классификация

При выполнении флуоресцентной ангиографии обнаруживаются обширные площади гиперфлюоресценции, которые содержат одну

или много точек просачивания, что, как правило, и вызывает хроническое течение заболевания.

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Диагноз

При сборе анамнеза и обследовании обращают на себя внимание наличие

факторов риска и следующие жалобы:

Безболезненное прогрессирующее снижение остроты зрения, развивающееся постепенно.

Затуманивание зрения,

Появление темного пятна перед глазом,

Искажение формы предметов (метаморфопсии),

Вспышки (микро- и макрофотопсии),

Транзиторная гиперметропия (или уменьшение степени близорукости),

Уменьшение контрастной чувствительности,

Увеличение скорости восстановления зрения после засвета (фотостресс-тест).

Слайд 38

Диагноз

Определение остроты зрения и рефракции.

При визометрии, как правило, определяется снижение

зрения (Vis=0.1-1.0, при первой атаке близок к 1.0, снижается с гибелью ПЭ при последующих атаках).

При этом нередко выявляется гиперметропия, которой раньше не было у пациента, которая компенсируется соответствующими линзами.

Слайд 39

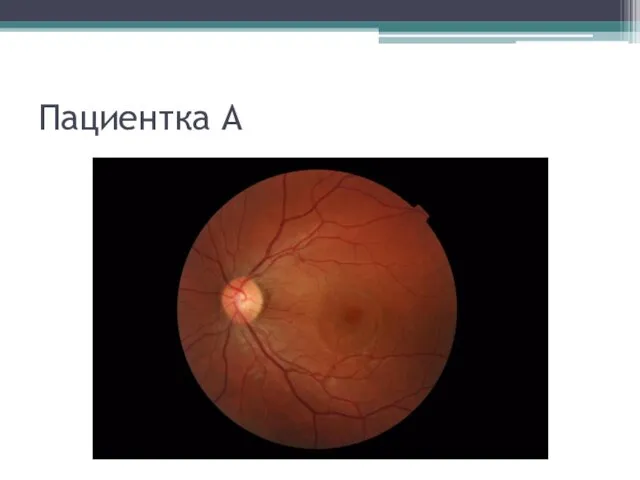

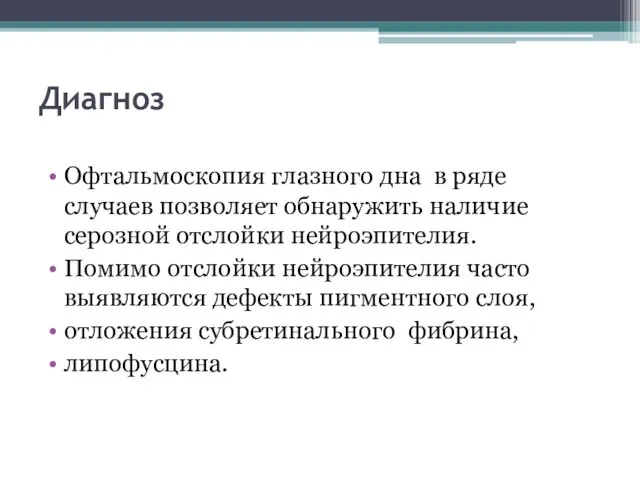

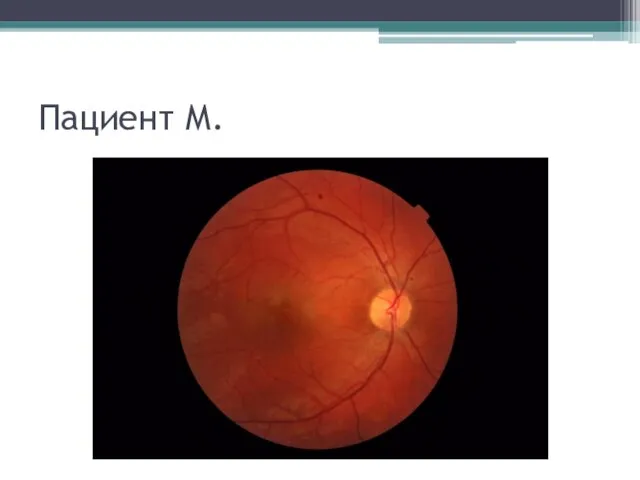

Диагноз

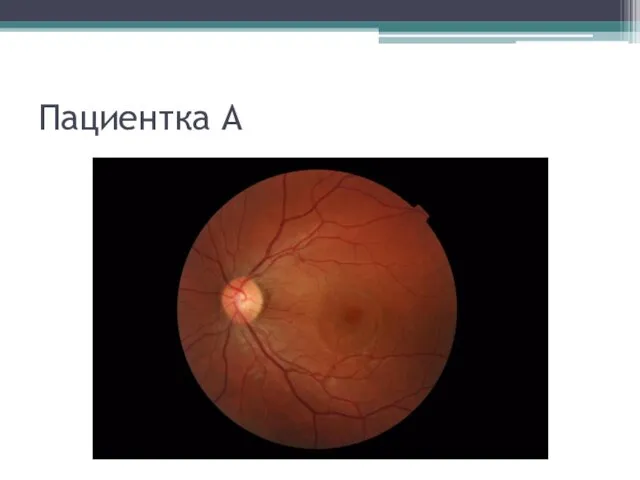

Офтальмоскопия глазного дна в ряде случаев позволяет обнаружить наличие серозной отслойки

нейроэпителия.

Помимо отслойки нейроэпителия часто выявляются дефекты пигментного слоя,

отложения субретинального фибрина,

липофусцина.

Слайд 40

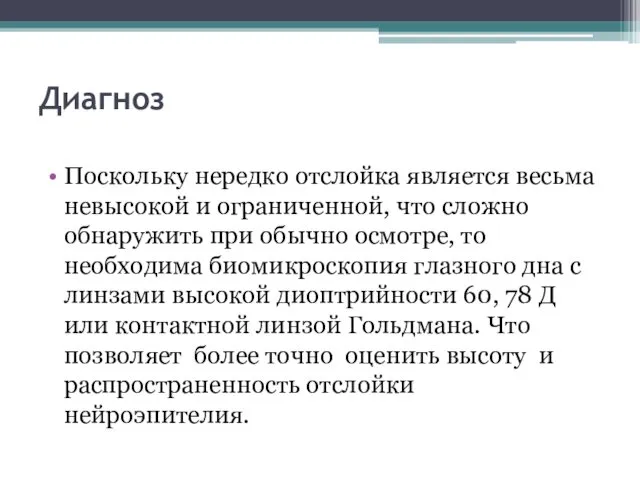

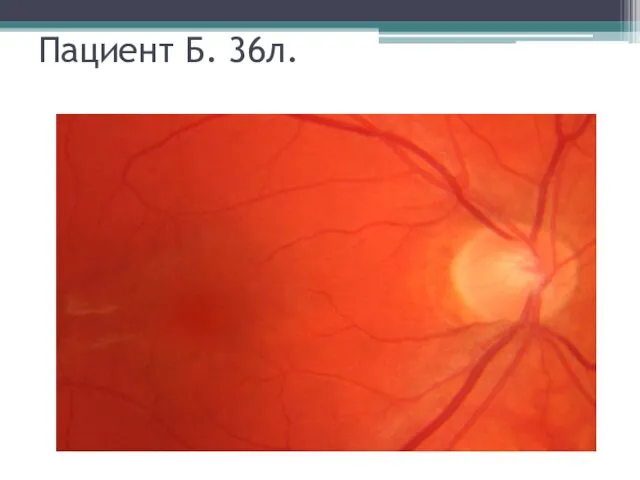

Диагноз

Поскольку нередко отслойка является весьма невысокой и ограниченной, что сложно обнаружить

при обычно осмотре, то необходима биомикроскопия глазного дна с линзами высокой диоптрийности 60, 78 Д или контактной линзой Гольдмана. Что позволяет более точно оценить высоту и распространенность отслойки нейроэпителия.

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

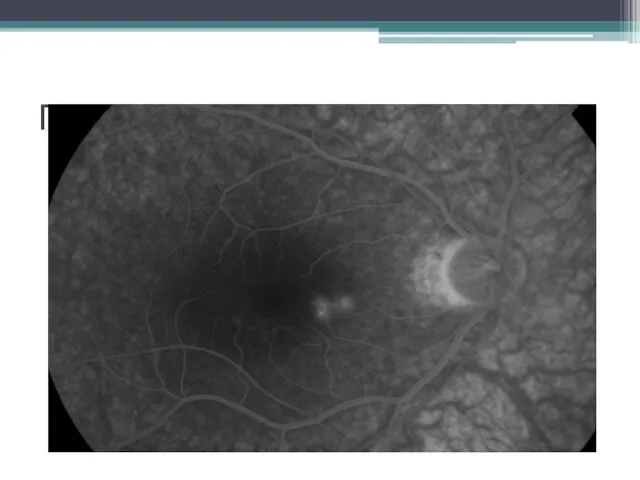

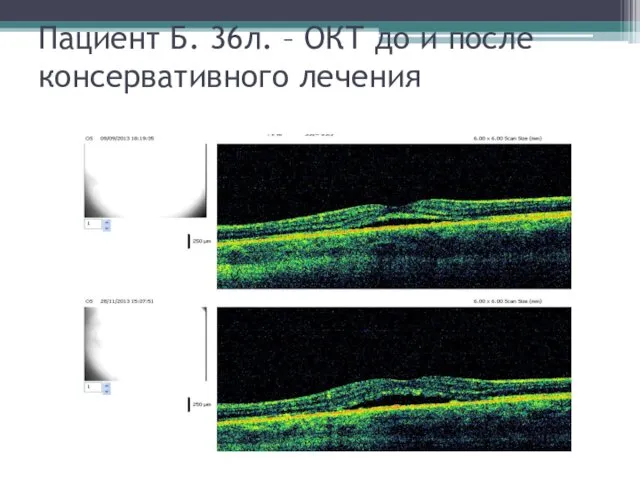

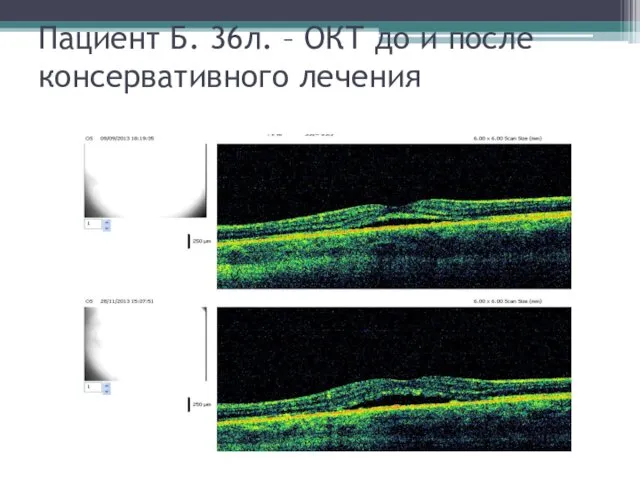

Пациент Б. 36л. – ОКТ до и после консервативного лечения

Слайд 44

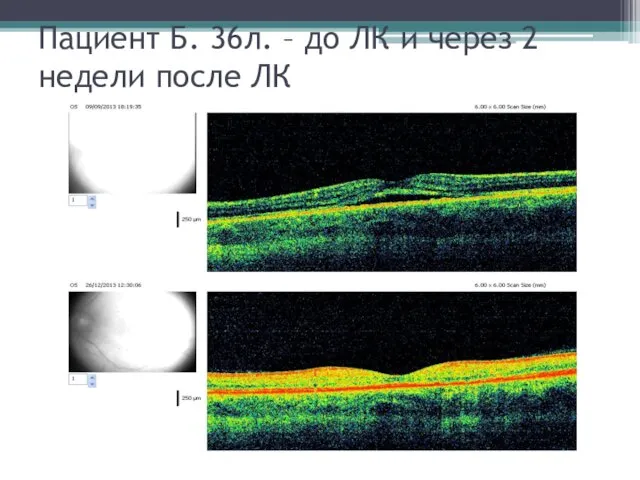

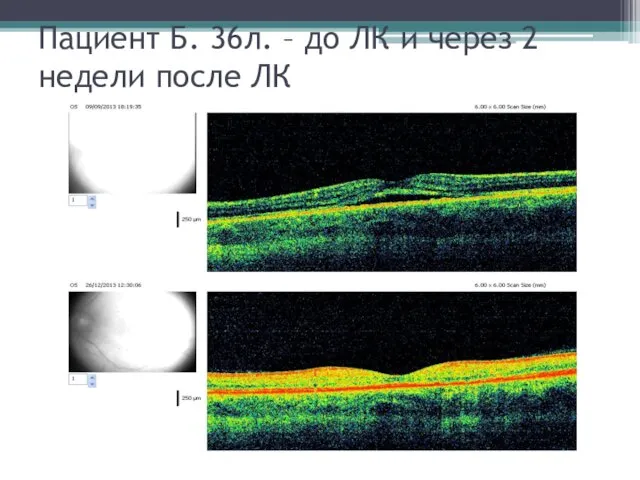

Пациент Б. 36л. – до ЛК и через 2 недели после

ЛК

Слайд 45

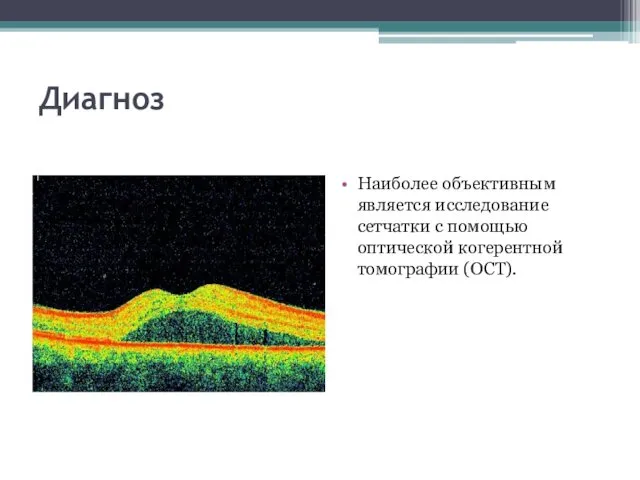

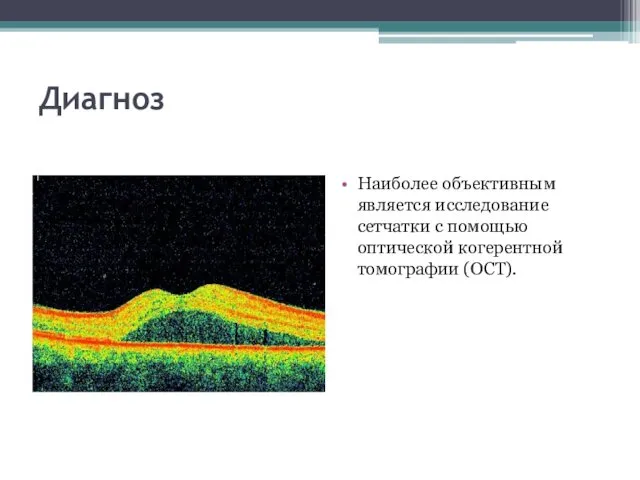

Диагноз

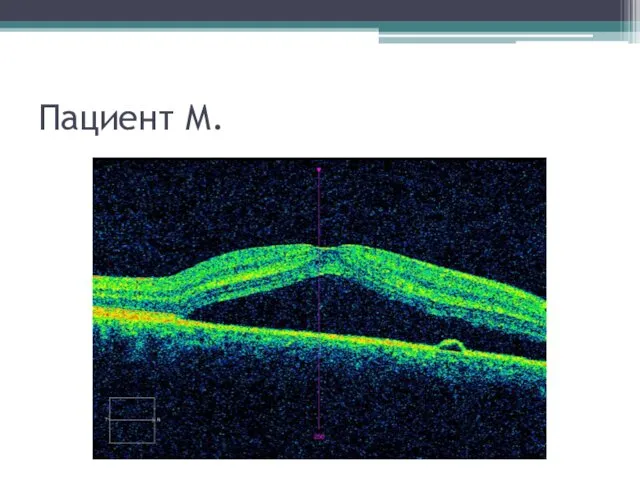

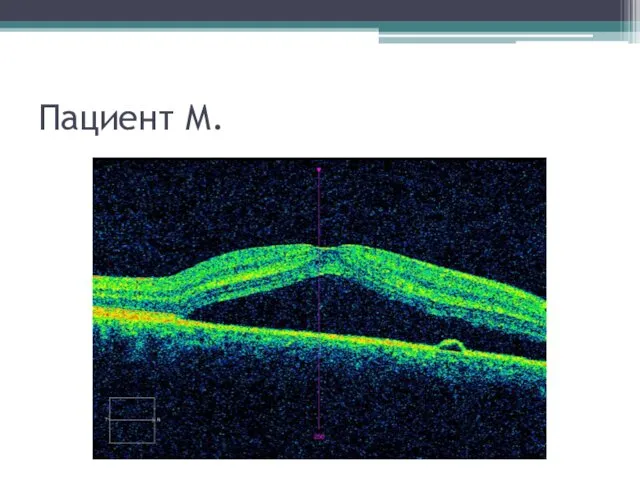

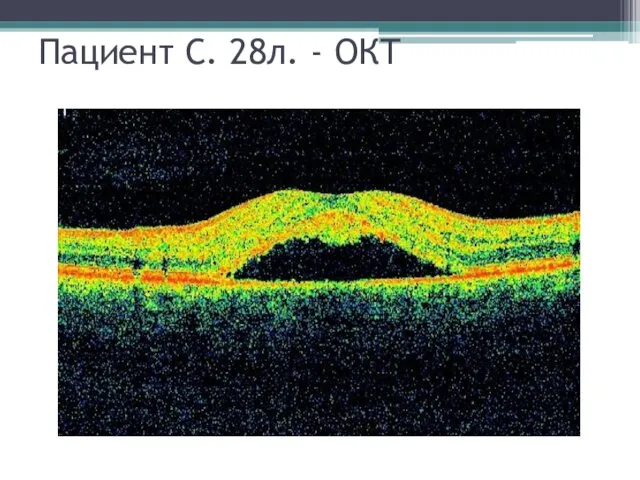

Наиболее объективным является исследование сетчатки с помощью оптической когерентной томографии (ОСТ).

Слайд 46

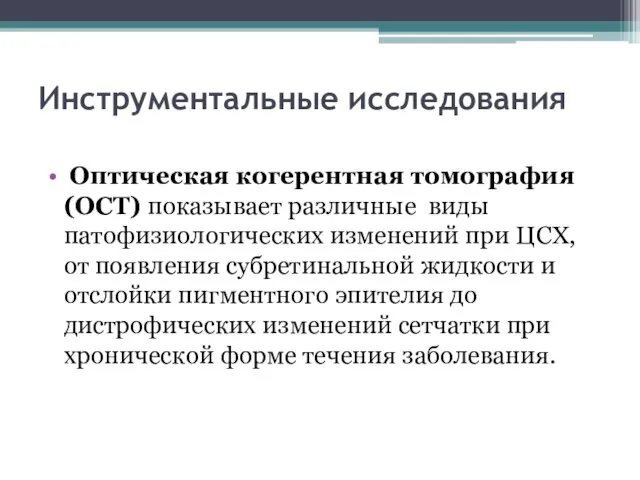

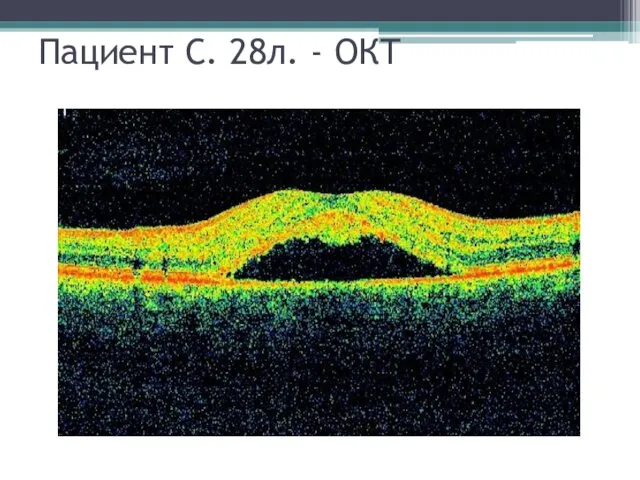

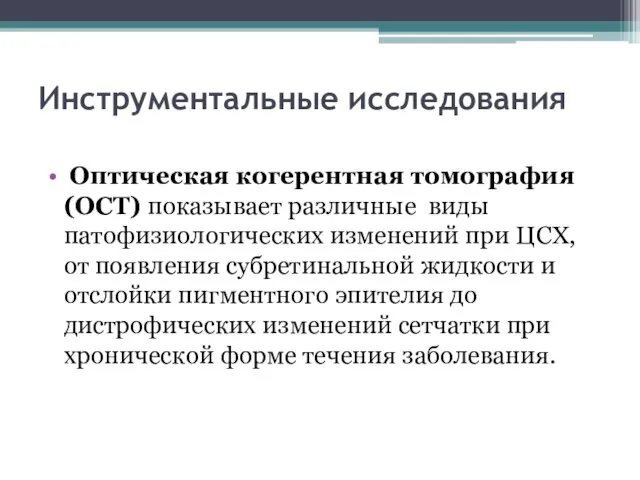

Инструментальные исследования

Оптическая когерентная томография (OCT) показывает различные виды патофизиологических изменений при

ЦСХ, от появления субретинальной жидкости и отслойки пигментного эпителия до дистрофических изменений сетчатки при хронической форме течения заболевания.

Слайд 47

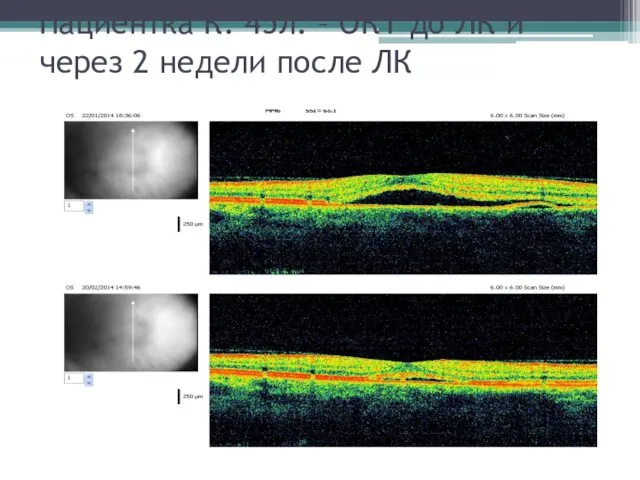

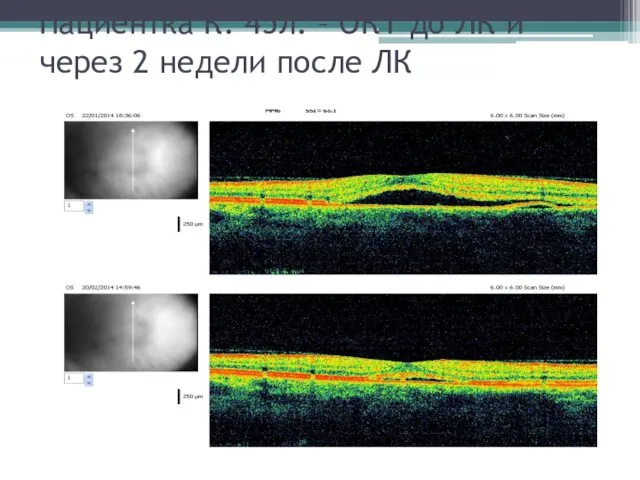

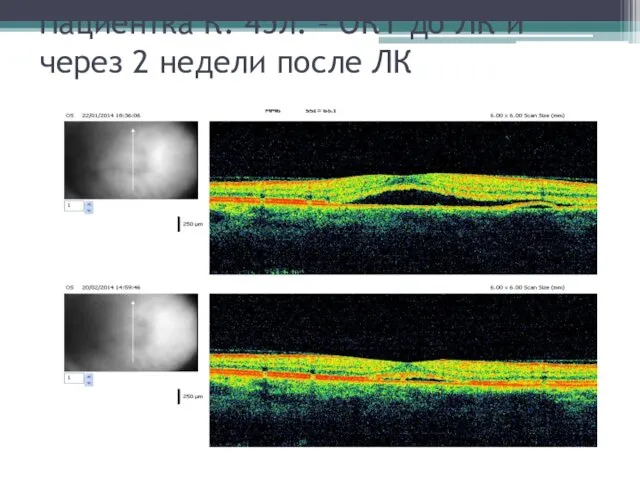

Пациентка К. 45л. – ОКТ до ЛК и через 2 недели

после ЛК

Слайд 48

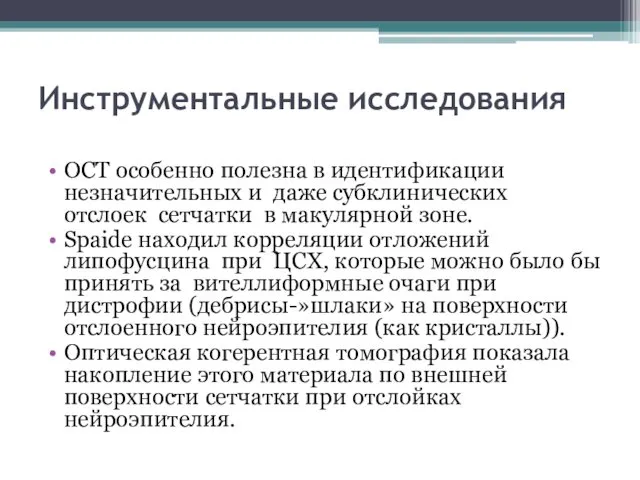

Инструментальные исследования

OCT особенно полезна в идентификации незначительных и даже субклинических отслоек

сетчатки в макулярной зоне.

Spaide находил корреляции отложений липофусцина при ЦСХ, которые можно было бы принять за вителлиформные очаги при дистрофии (дебрисы-»шлаки» на поверхности отслоенного нейроэпителия (как кристаллы)).

Oптическая когерентная томография показала накопление этого материала по внешней поверхности сетчатки при отслойках нейроэпителия.

Слайд 49

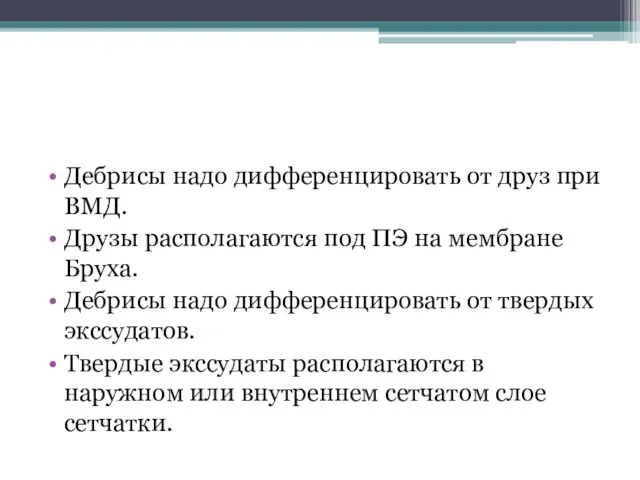

Дебрисы надо дифференцировать от друз при ВМД.

Друзы располагаются под ПЭ на

мембране Бруха.

Дебрисы надо дифференцировать от твердых экссудатов.

Твердые экссудаты располагаются в наружном или внутреннем сетчатом слое сетчатки.

Слайд 50

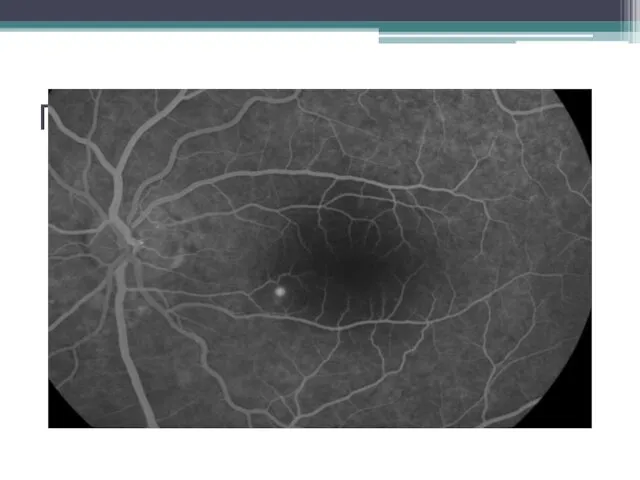

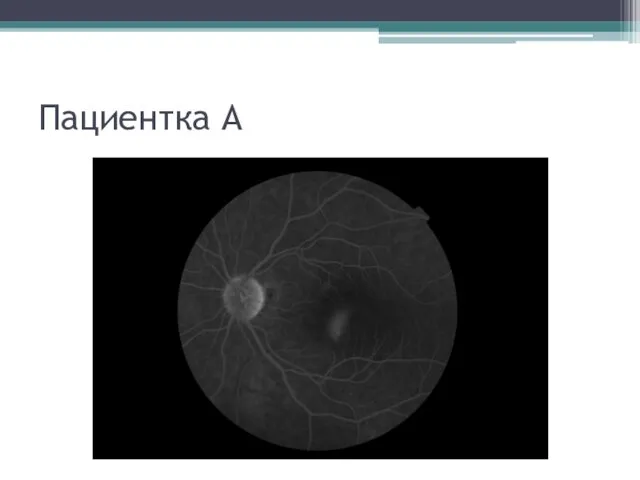

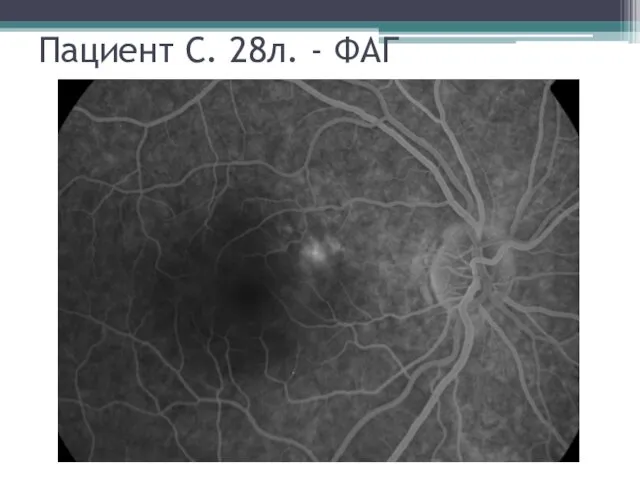

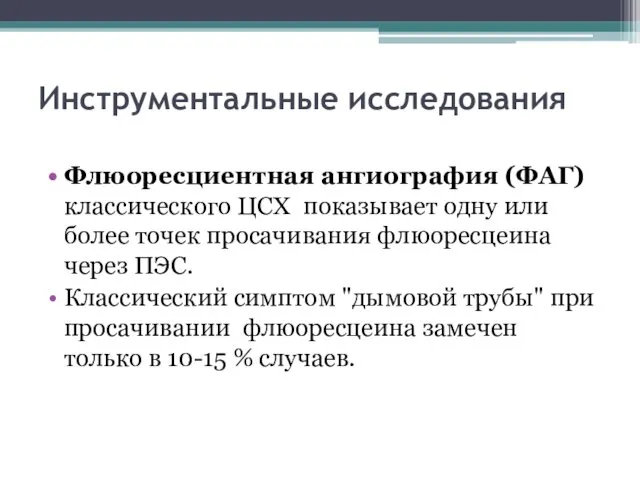

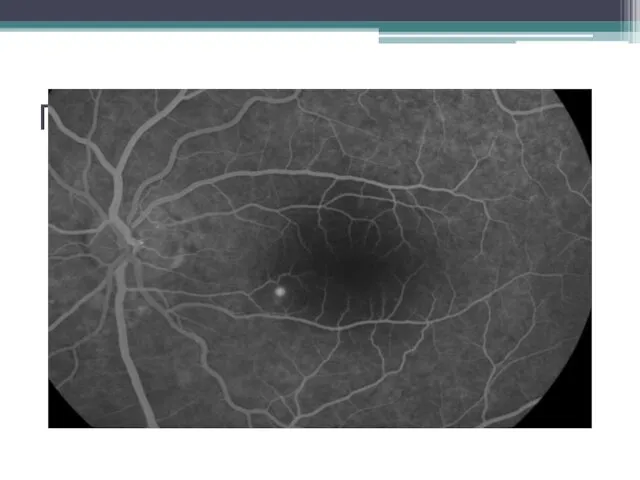

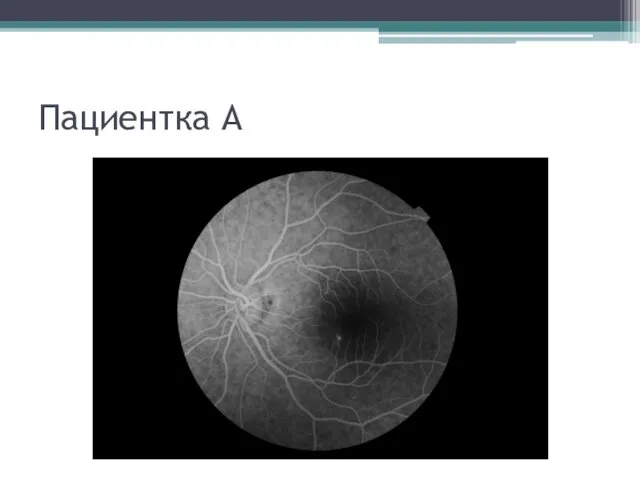

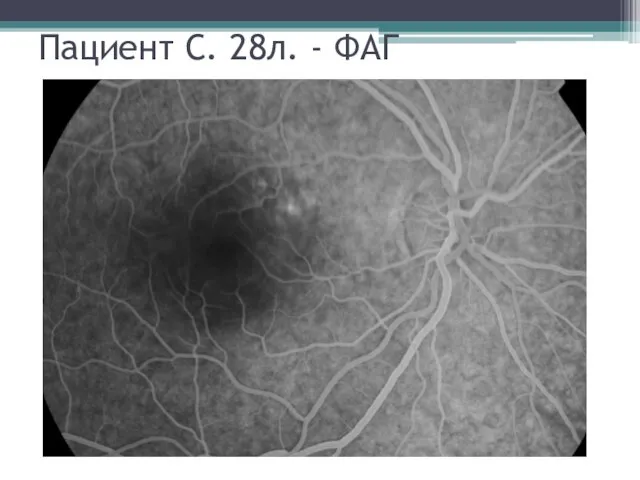

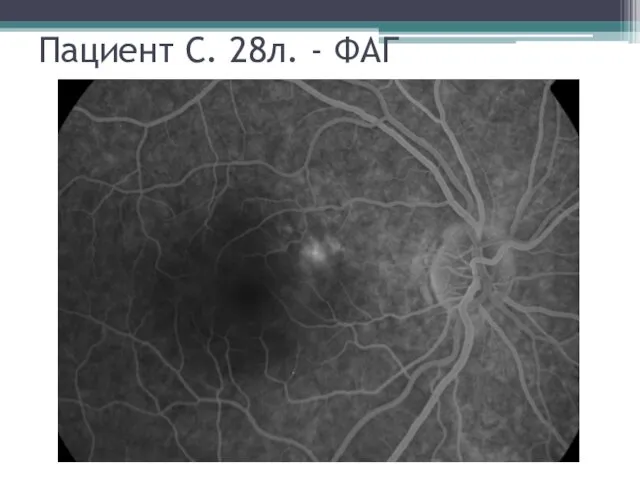

Инструментальные исследования

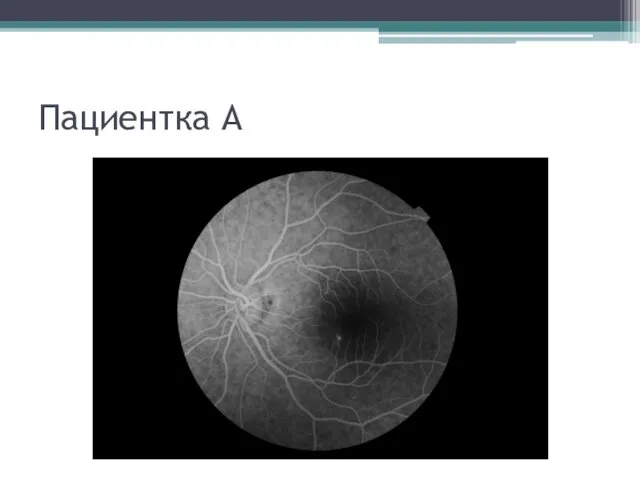

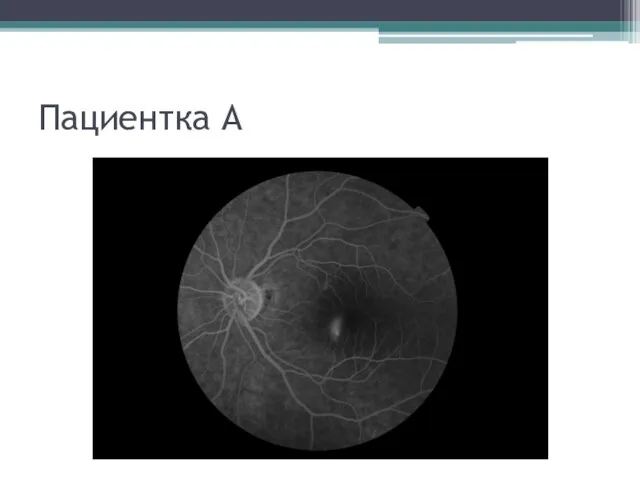

Флюоресциентная ангиография (ФАГ) классического ЦСХ показывает одну или более точек

просачивания флюоресцеина через ПЭС.

Классический симптом "дымовой трубы" при просачивании флюоресцеина замечен только в 10-15 % случаев.

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

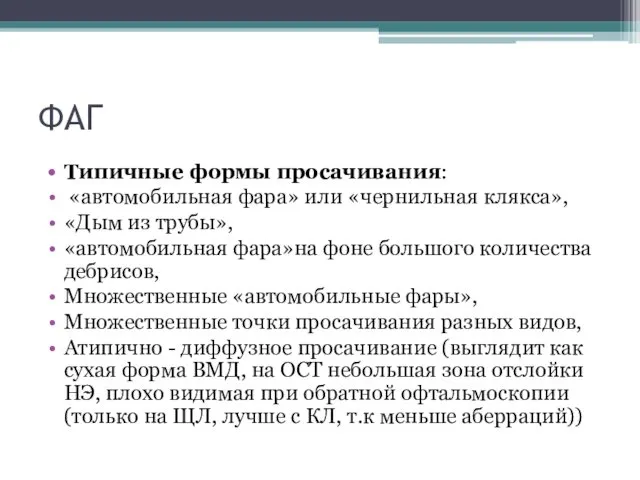

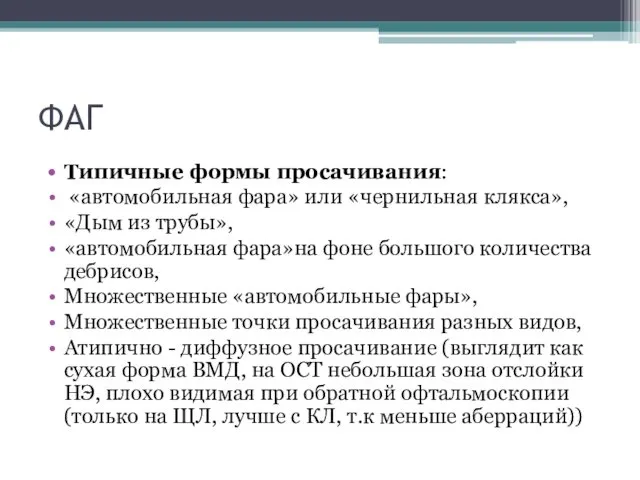

ФАГ

Типичные формы просачивания:

«автомобильная фара» или «чернильная клякса»,

«Дым из трубы»,

«автомобильная фара»на

фоне большого количества дебрисов,

Множественные «автомобильные фары»,

Множественные точки просачивания разных видов,

Атипично - диффузное просачивание (выглядит как сухая форма ВМД, на ОСТ небольшая зона отслойки НЭ, плохо видимая при обратной офтальмоскопии (только на ЩЛ, лучше с КЛ, т.к меньше аберраций))

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

Слайд 66

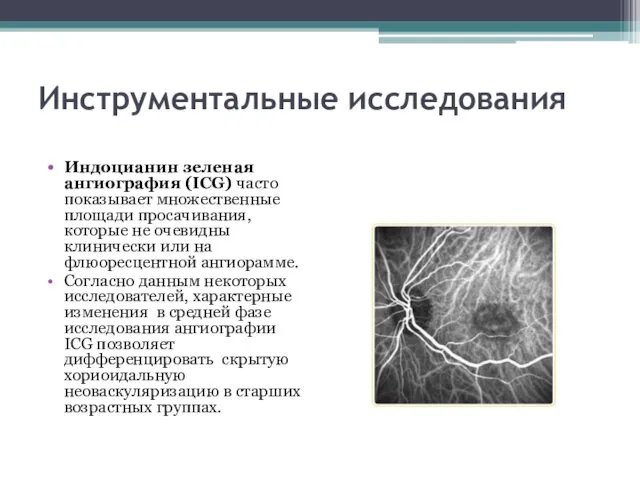

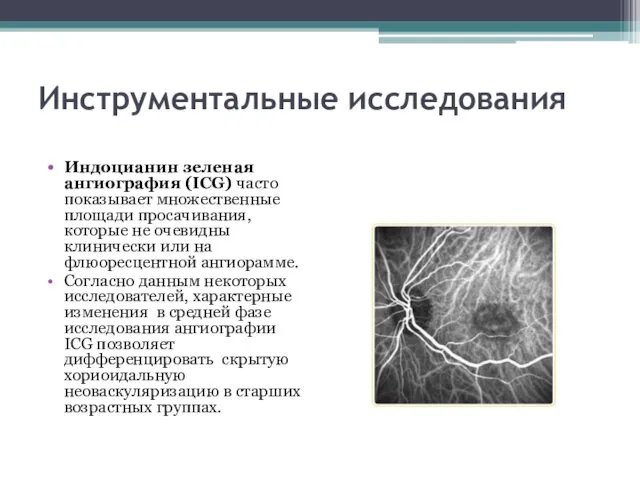

Инструментальные исследования

Индоцианин зеленая ангиография (ICG) часто показывает множественные площади просачивания, которые

не очевидны клинически или на флюоресцентной ангиорамме.

Согласно данным некоторых исследователей, характерные изменения в средней фазе исследования ангиографии ICG позволяет дифференцировать скрытую хориоидальную неоваскуляризацию в старших возрастных группах.

Слайд 67

Инструментальные исследования

Другие тесты

Для идентификации очаговых областей снижения функции сетчатки при ЦСХ

используется мультифокальная электроретинография.

По-мнению Lai и соавторов, использование мультифокальной электроретинографии является способом оценки эффективности и безопасности новых методов лечения ЦСХ.

Слайд 68

Инструментальные исследования

Метод микропериметрии (Nidek MP-1 микропериметр) показал, что, несмотря на клиническое

выздоровление после ЦСХ,

определяется снижение чувствительности сетчатки в макуле, несмотря на то, что острота зрения может повышаться до 1,0.

Изучения центральной фиксации показали ее стабильность.

Слайд 69

Лабораторные исследования

Лабораторные данные при центральной серозной хориоретинопатии неинформативны,

хотя последние публикации

свидетельствуют об увеличении уровня ингибитора активатора профибринолизина-1 в сыворотке пациентов с ЦСХ.

Слайд 70

Дифференциальная диагностика

Экссудативная форма ВМД.

Неэкссудативная форма ВМД.

Макулярный отёк Ирвина-Гасса (Irvine-Gass).

Макулярное отверстие.

Субретинальная неоваскулярная

мембрана.

Хориоидальная Неоваскуляризация..

Экссудативная отслойка сетчатки.

Регматогенная отслойка сетчатки.

Болезнь Vogt-Koyanagi-Harada.

Слайд 71

ЛЕЧЕНИЕ

В связи с отсутствием единых взглядов на этиопатогенетические механизмы развития ЦСХ,

до настоящего времени не существует единого мнения относительно тактики ведения и лечения данных больных.

В течение нескольких десятилетий предпринимались безуспешные попытки разрешить заболевание путем использования различных по механизму действия препаратов: противовоспалительных, противосифилитических и противотуберкулезных, применялся адренокортикотропный гормон, свободный экстракт инсулина поджелудочной железы и экстракт щитовидной железы; проводились ретробульбарные инъекции талазолина, субконъюнктивальные инъекции альбумина и солевых растворов

Слайд 72

В настоящее время общепринятой и распространенной является выжидательная тактика ведения больных

ЦСХ, консультирование их относительно спокойного образа жизни, исключающего по возможности стрессовые факторы, а также прием ГКС, провоцирующих развитие и рецидивирование заболевания.

Многими исследователями такой подход объясняется склонностью острой ЦСХ к доброкачественному, самоограниченному течению с разрешением серозной отслойки в течение нескольких месяцев и восстановлением остроты зрения.

Слайд 73

ЛЕЧЕНИЕ

Атрофия фоторецепторов в области центральной ямки наблюдается после серозной отслойки нейроэпителия

в течение, примерно, 4 месяцев, несмотря на успешное в последующем прилегание.

В связи с этим возможность лечения центральной серозной хориоретинопатии рассматривается после 3 месяцев наличия признаков заболевания.

Слайд 74

Консервативное лечение

Однако хронизация процесса при длительном течении и персистировании субретинальной жидкости

(около 10-20%), а также частое рецидивирование (33-50% случаев) приводят к значительным структурно-функциональным изменениям ХРК, а, значит, к необратимому снижению зрительных функций, ухудшению качества жизни пациентов.

Такие особенности течения заболевания, а также случаи, когда ранее нелеченый эпизод ЦСХ привел к низким зрительным результатам в парном глазу, когда быстрое восстановление зрения необходимо по профессиональным навыкам, требуют безотлагательного, эффективного лечения ЦСХ.

Слайд 75

Консервативное лечение

В настоящее время продолжают существовать консервативные методы лечения.

Их многообразие

отражает различные гипотезы развития патологического процесса.

Предположение о тромботической хориокапиллярной окклюзии, вызванной повышенной вязкостью крови при ЦСХ, привели к попыткам лечения аспирином.

Однако в связи с отсутствием доказанной эффективности такой терапии, а также с возможным развитием парадоксального эффекта вазоконстрикции и геморрагических осложнений, использование препарата затруднено.

Слайд 76

Консервативное лечение

Связь между возникновением ЦСХ и высокими сывороточными уровнями ГКС привели

к активному использованию антиглюкокортикостероидных препаратов таких как, мифепристон, кетоконазол, финастерид и рифампицин.

Их эффекты связывают с ингибированием синтеза ГКС, с действием как антагонистов на рецепторном уровне, с подавлением кортизол-индуцированной периферической вазоконстрикции.

Однако использование препаратов ограничено коротким периодом наблюдения, небольшим количеством набранных пациентов, наличием побочных эффектов.

Слайд 77

Консервативное лечение

Выявление у больных ЦСХ взаимосвязи со стрессом и высокими уровнями

сывороточных катехоламинов привело к попыткам использования α- и β-блокаторов адренергических рецепторов (тримепранола, метопролола, пропроналола).

Однако препараты не показали своей эффективности.

Слайд 78

Консервативное лечение

В качестве метода лечения ЦСХ исследовано применение ацетазоламида (диакарб) и

дорзоламида (глазные капли дорзопт).

Их терапевтический эффект определен ингибированием карбоангидразы IV в РПЭ, что стимулирует резорбцию субретинальной жидкости и ретинальную адгезию.

Но в связи с природой заболевания эффективность препаратов стирается с течением времени, что, в конечном счете, определяет этот путь лечения эквивалентным наблюдению.

Слайд 79

Консервативное лечение

Эффективных медикаментозных средств для лечения ЦСХ в настоящее время нет.

Слайд 80

Консервативное лечение

Первые атаки рекомендуют не лечить так как они проходят самостоятельно

в среднем за 1-2 недели (до 3 месяца без лечения ).

Можно назначить ингибитор карбоангидразы - диакарб (но не другие диуретики).

Диакарб может быть весьма эффективен при лечении острых форм.

1 таблетка диакарба 0.25 в день 3 дня подряд, 2 дня перерыв № 3 (9 таблеток на курс).

Диета с употреблением продуктов высоким содержанием калия. Или препараты калия (аспаркам, панангин) при необходимости.

Слайд 81

Консервативное лечение

Эффективность транквилизаторов или бета-блокаторов не доказана.

Кроме того, исследование 230

пациентов с ЦСХ показало, что использование психофармакологических препаратов (например, транквилизаторы, антидепрессанты) было фактором риска для ЦСХ.

Слайд 82

Консервативное лечение

Использования кортикостероидов в лечении ЦСХ нужно избегать, потому что это

может привести к увеличению уже имеющихся серозных отслоек нейроэпителия.

Слайд 83

Консервативное лечение

Рецидивы ЦСР у пациентов, получавших лечение кортикостероидами наблюдались в 80%

случаев.

Рецидивы ЦСР у пациентов, не получавших лечение кортикостероидами наблюдались в 40% случаев. (в 2 раза реже).

Прием кортикостероидов увеличивает риск перехода заболевания в хроническую и рецидивирующую форму в 2 раза.

Слайд 84

Консервативное лечение

Эффективность сосудорасширяющих средств не доказана (приводят к декомпенсации),

Эффективность антиоксидантных средств

не доказана,

Эффективность витаминных средств не доказана. (но их назначение не противопоказано).

Слайд 85

интравитреальное введение анти-VEGF препаратов

Недавний подход к лечению ЦСХ связан с интравитреальным

введением анти-VEGF препаратов.

Предполагается, что механизм действия такого лечения обусловлен снижением хориоидальной гиперпроницаемости.

Но биохимические исследования образцов водянистой влаги глаз с ЦСХ показали нормальные, неповышенные уровни сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF).

Такие результаты ученые объясняют тем, что гипоксические состояния в хориоидеи или в РПЭ приводят к разобщенной экспрессии VEGF, не определяемой в водянистой влаге,

а анти-VEGF препараты действуют на хориоидальный тип сосудистого эндотелиального фактора роста .

Однако данная гипотеза является спорной.

Слайд 86

интравитреальное введение анти-VEGF препаратов

Эффективность лечения существенно варьирует: резорбция субретинальной жидкости по

данным ряда авторов встречается от 40% до 80% случаев, характеризуясь быстрым положительным эффектом сразу после инъекции препарата с дальнейшим рецидивированием процесса, что требует в 50% случаев проведение повторных, многократных, дорогостоящих инъекций.

Слайд 87

интравитреальное введение анти-VEGF препаратов

Особую клиническую значимость составляют ятрогенные осложнения интравитреального введения

ингибиторов VEGF:

атрофия РПЭ,

истончение наружного ядерного слоя и наружных слоев сетчатки в целом,

нарушение целостности линии сочленения внутренних и наружных сегментов фоторецепторов,

что приводит к выраженному снижению зрительных функций на фоне разрешения ретинальной отслойки.

Такие побочные эффекты исключают возможность постоянного применения анти-VEGF в качестве поддерживающей терапии при рецидивировании и персистировании процесса.

Слайд 88

Лазерное лечение

До настоящего времени главное место в терапии острой и хронической

форм ЦСХ занимают лазерные методы.

«Золотым стандартом» лечения данной патологии остается фокальная пороговая ЛКС, используемая в терапии ЦСХ с 1970-х годов.

Стратегия данного фотокоагуляционного лечения заключается в применении непрерывной лазерной энергии таким образом, чтобы получить сливную коагуляцию умеренной интенсивности, покрывающей область просачивания на уровне РПЭ, вызывающей серозную ОНЭ.

Слайд 89

Лазерное лечение

К другим эффектам фокальной ЛКС относят способность непосредственно стимулировать насосную

функцию РПЭ, расположенного рядом с местом просачивания, вызывая лечебный заживляющий ответ.

Как правило, такое воздействие приводит к быстрой резорбции субретинальной жидкости и исчезновению симптомов, а, следовательно, к снижению рисков развития фовеальной фоторецепторной атрофии и дегенерации, угрожающих необратимым снижением зрительных функций.

Слайд 90

Лазерное лечение

Однако фокальная ЛКС эффективна при острой ЦСХ с явной экстрафовеальной

точкой просачивания жидкости, определяемой по ФАГ.

При частом рецидивировании, наличии хронической формы ЦСХ с диффузной атрофией РПЭ и отсутствием явной точки фильтрации, а также при расположении области просачивания суб - или юкстафовеально лечение затруднено.

Это связано с тем, что фокальная ЛКС может осложняться случайной фотокоагуляцией макулы; фовеальным искажением вследствие развития эпиретинального фиброза в зоне воздействия; появлением центральных и парацентральных скотом из-за локальной гибели фоторецепторов и клеток РПЭ в области коагуляции; значительной потерей контрастной чувствительности и, в редких случаях, развитием СНМ.

Слайд 91

Лазерное лечение

Решение о лазеркоагуляции сетчатки должно приниматься в следующих лучаях:

(1)

наличие серозной отслойки сетчатки в течение 4 месяцев и более;

(2) рецидив ЦСХ в глазу с имеющимся снижением остроты зрения после предыдущей ЦСХ;

(3) наличие снижения зрительных функций в противоположном глазу после ЦСХ в анамнезе;

(4) профессиональная или другая потребность для пациента, требующая быстрого восстановления зрения.

Слайд 92

Лазерное лечение

Вопрос о лазерном лечении также может быть рассмотрен у пациентов

с рецидивирующими эпизодами серозной отслойки с точкой просачивания флюоресцеина, расположенной на расстоянии более чем 300 µm от центра фовеа.

Слайд 93

Лазерное лечение

Лазерное лечение сокращает сроки заболевания и уменьшает риск повторения для

ЦСХ, но не улучшает окончательный прогноз для зрения

Имеются некоторые свидетельства о том, что пациенты с хроническим ЦСХ могут иметь лучший прогноз при лазерным лечении.

Слайд 94

Лазерное лечение

Лазерное лечение проводится только под контролем ФАГ.

Лазером воздействуют только на

точку просачивания под контролем ФАГ –артерио-венозная стадия.

Диаметр коагулята 200-250 мкм, время импульса 0.15-0.2 сек. (если диаметр коагулята или время импульса больше, можно повредить мембрану Бруха и спровоцировать развитие ХНВ).

Чем ближе точка просачивания к фовеоле, тем больше риск развития ХНВ (расстояние от фовеолы должно быть больше 0.8-1.0 РД).

Слайд 95

Фотодинамическая терапия (ФДТ) с вертепорфином представляет собой относительно молодой, патогенетически обоснованный

метод лечения ЦСХ.

Его эффективность, особенно при хронических формах заболевания с большими областями декомпенсации РПЭ, по-видимому, обусловлена кратковременной хориокапиллярной гипоперфузией и длительным хориоидальным ремоделированием, что приводит к снижению хориоидальной перегрузки, сосудистой гиперпроницаемости и просачивания гиперфлюоресцентных областей.

Такие явления сопровождаются истончением пролеченной хориоидеи.

Слайд 96

Важно отметить, что хориоидальная гипоперфузия, являющаяся основным механизмом действия ФДТ при

ЦСХ, может приводить к развитию ряда осложнений.

К ним относят случаи резкой потери зрения вследствие тяжелой хориоидальной ишемии, особенно в макулярной зоне, ятрогенное истончение сосудистой оболочки, случаи разрыва РПЭ при его отслойках , формирование вторичной СНМ, а также атрофии РПЭ и фоторецепторов.

Слайд 97

Для сведения к минимуму коллатерального повреждения прилежащих ретинальных структур и уменьшения

риска развития осложнений, в настоящее время активно используется ФДТ с ½ дозы вертепорфина или со сниженной плотностью воздействия (сокращение времени лазерного лечения, снижение мощности или уменьшение интервала между инфузией вертепорфина и лазерной обработкой).

Долгосрочная эффективность такой терапии неизвестна.

Слайд 98

Фотодинамическая терапия

Ряд авторов с успехом используют ФДТ как терапию первого выбора

для лечения острых состояний ЦСХ, при наличии отдельных точек просачивания.

Большинство авторов описывают рассасывание субретинальной жидкости в течение 1 месяца после лечения.

Слайд 99

транспупиллярная термотерапия

В настоящее время появились исследования эффективности транспупиллярной термотерапии (ТТТ) при

лечении хронической формы ЦСХ.

Предполагаемый механизм действия связан с локальной гипертермией диска зрительного нерва, приводящей к вазодилатации, увеличению систолической и диастолической скоростей кровотока в задних коротких цилиарных артериях, снижению резистентности сосудистой стенки, уменьшая, таким образом, явления хориоидальной ишемии и способствуя резорбции субретинальной жидкости.

Но механизм действия и эффективность такого лечения сомнительны и требуют дальнейших, более глубоких изучений.

Слайд 100

Осложнения

У небольшого количества пациентов развивается хориоидальная неоваскуляризация на фоне

лазерных воздействий.

Ретроспективный обзор подобных случаев показал, что одна половина этих пациентов, возможно, имела признаки скрытой хориоидальной неоваскуляризации во время лечения.

В другой группе пациентов, риск хориоидальной неоваскуляризации, возможно, был увеличен лазерным лечением .

Слайд 101

Осложнения

Острая буллёзная отслойка сетчатки может произойти у пациентов с ЦСХ.

Такая клиника может быть сходной с болезнью Vogt-Koyanagi-Harada, регматогенной отслойкой сетчатки, или увеальным отеком.

Сообщение ряда авторов свидетельствуют о том, что использование кортикостероидов при ЦСХ является фактором, увеличивающим вероятность субретинальной организации фибрина.

Снижение дозы кортикостероидов часто приводит к разрешению серозной отслойки сетчатки.

Слайд 102

Осложнения

Декомпенсация ПЭС при рецидивирующей ЦСХ приводит к атрофии ПЭС и

последующей его атрофии.

Декомпенсация пигментного эпителия - проявление ЦСХ, но может также рассматриваться как осложнение длительного течения ЦСХ.

Слайд 103

Прогноз

Серозные отслойки сетчатки обычно рассасываются спонтанно у большинства пациентов, с повышением

зрения (у 80-90 %) до 0,8 и выше.

Даже с восстановлением остроты зрения, многие из пациентов продолжают ощущать дисхроматопсию, нарушение контрастной чувствительности,метаморфопсии или никталопию.

Слайд 104

Прогноз

Пациенты с классической ЦСХ (характеризующиеся единичными точками просачивания) в 40-50 %

случаев имеют риск повторения заболевания в том же самом глазу.

Слайд 105

Прогноз

Риск развития хориоидальной неоваскуляризации после ЦСХ составляет менее <5 %, но

имеет тенденцию к росту по мере увеличения возраста пациентов.

Слайд 106

Прогноз

Рецидивирующие или хронические серозные отслойки сетчатки, приводят к прогрессирующей атрофии пигментного

эпителия сетчатки и постоянному снижению зрения до сотых.

В исходе заболевания клиническая картина представляет диффузную атрофию пигментного слоя в центральной зоне сетчатки.

Слайд 107

Обучение пациентов

По возможности пациенты должны избегать стрессовых ситуаций.

Рекомендуется использовать различные

упражнения на расслабление, например, йогу.

Некоторые из последних работ связывают системную гипертензию с ЦСХ, но доказательств о том, что тщательный контроль системной гипертензии уменьшит распространённость ЦСХ на сегодня нет.

Слайд 108

Медицинские и правовые коллизии

Необоснованное использование лечения лазером может приводить к

развитию хориоидальных неоваскулярных мембран,

а лазеркоагуляты нанесенные ближе 300 мкм от фовеа могут вызвать появление центральных скотом.

Следует иметь в виду, что лазерное лечение часто является показанным и что эти осложнения могут произойти даже при применении лазера по показаниям.

Слайд 109

Медицинские и правовые коллизии

Неадекватное использование стероидов у пациентов с ЦСХ.

Необоснованные обещания пациентам полного восстановления зрения и отсутствия рецидивов ЦСХ в будущем.

Слайд 110

За основу обзора взята информация с сайта eMedicine Specialties > Ophthalmology

> Retina. Chorioretinopathy, Central Serous http://emedicine.medscape.com/article/1227025-overview

Author: Kean Theng Oh, MD, Consulting Staff, Associated Retinal Consultants, PC

Contributor Information and Disclosures. Updated: Feb 16, 2010

Лекция М.В. Гарцу.

Слайд 111

Слайд 112

Слайд 113

Слайд 114

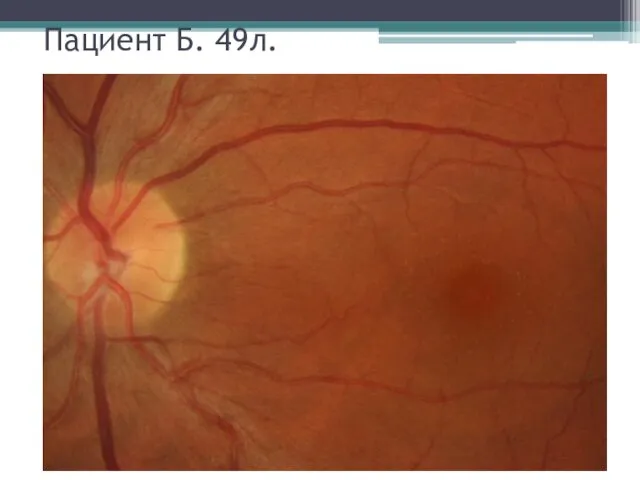

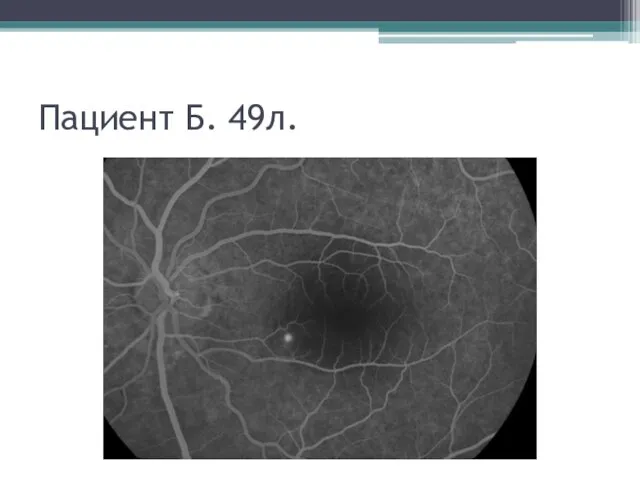

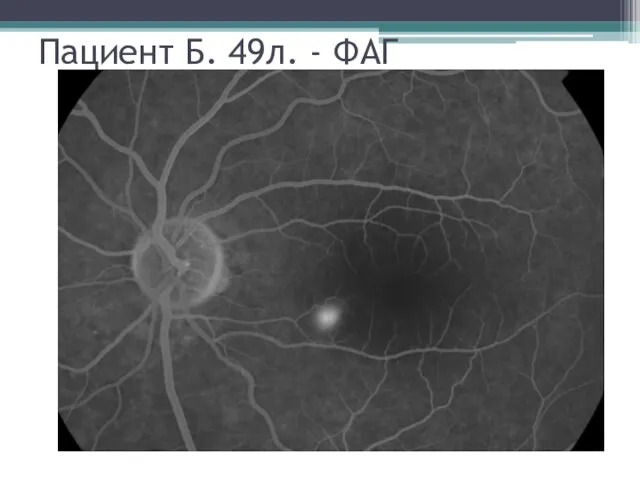

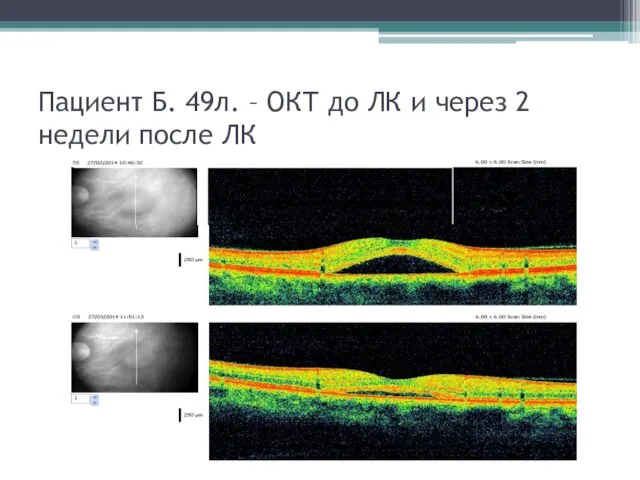

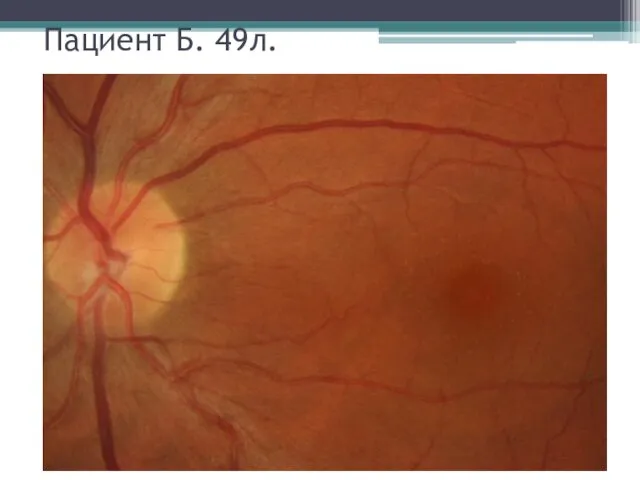

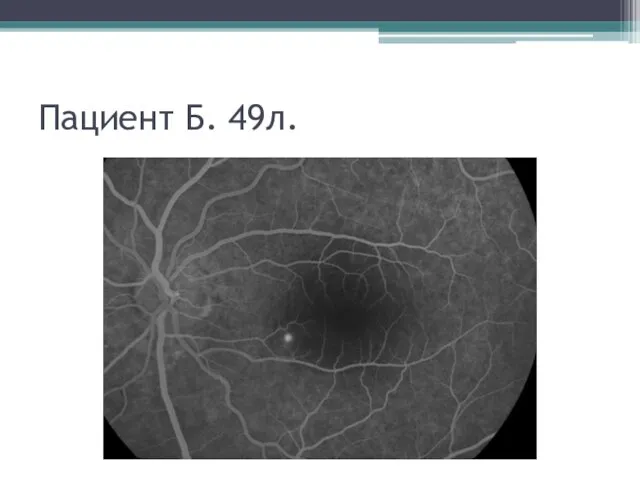

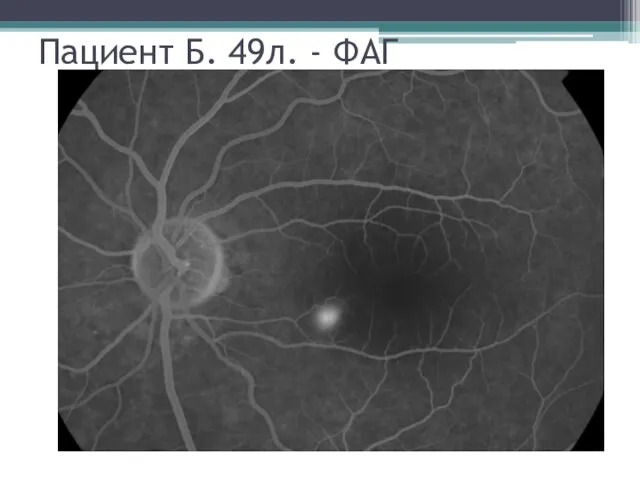

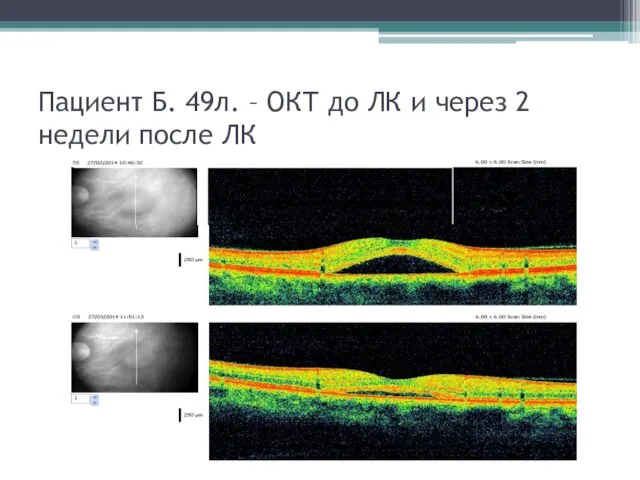

Пациент Б. 49л. – ОКТ до ЛК и через 2 недели

после ЛК

Слайд 115

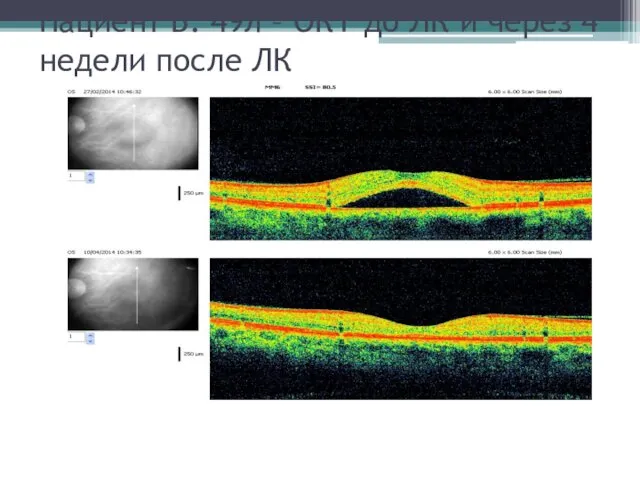

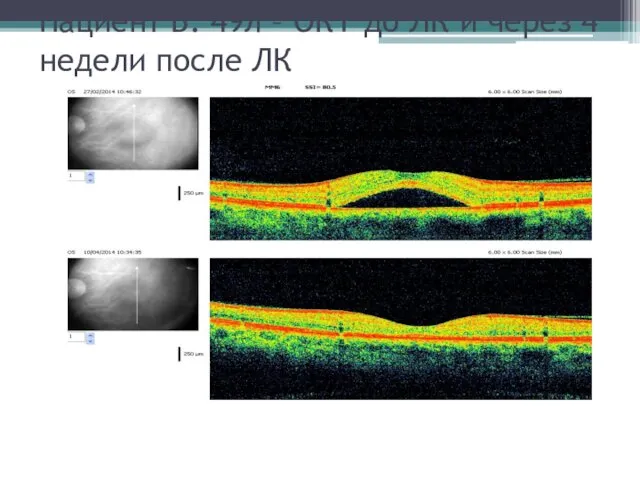

Пациент Б. 49л – ОКТ до ЛК и через 4 недели

после ЛК

Слайд 116

Слайд 117

Слайд 118

Слайд 119

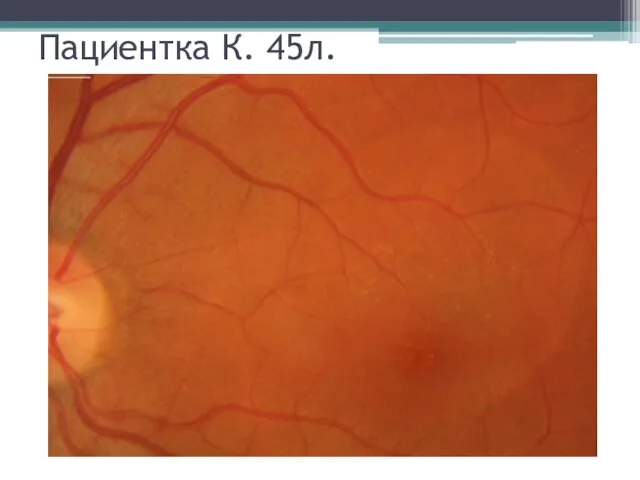

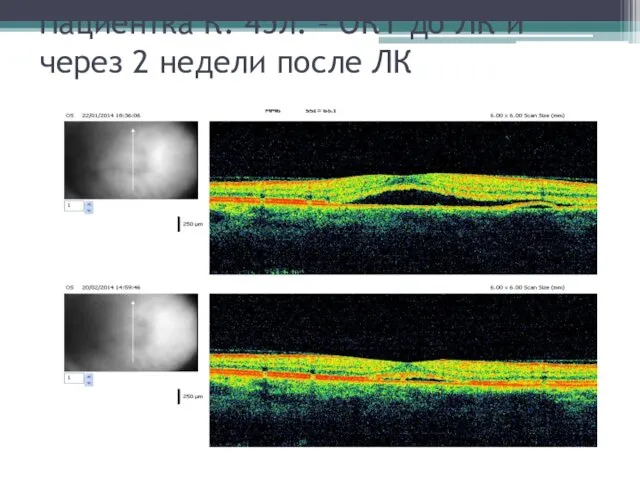

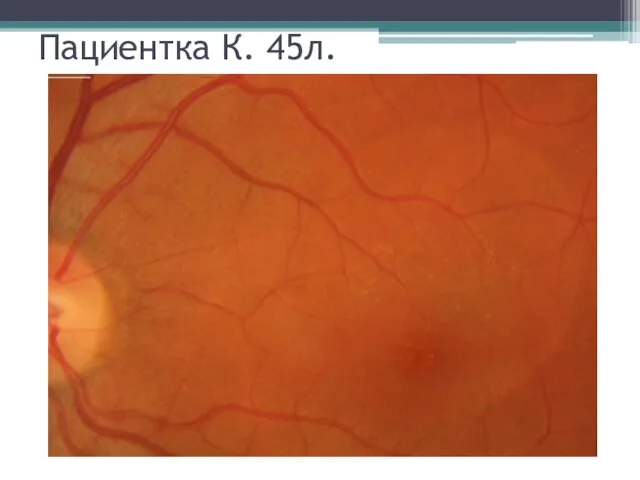

Пациентка К. 45л. – ОКТ до ЛК и через 2 недели

после ЛК

Слайд 120

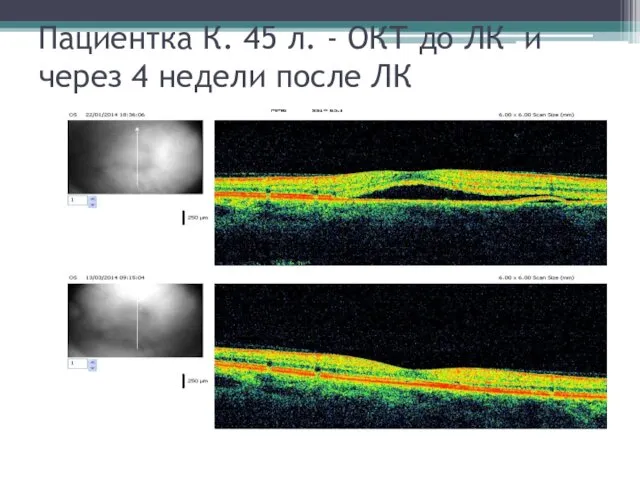

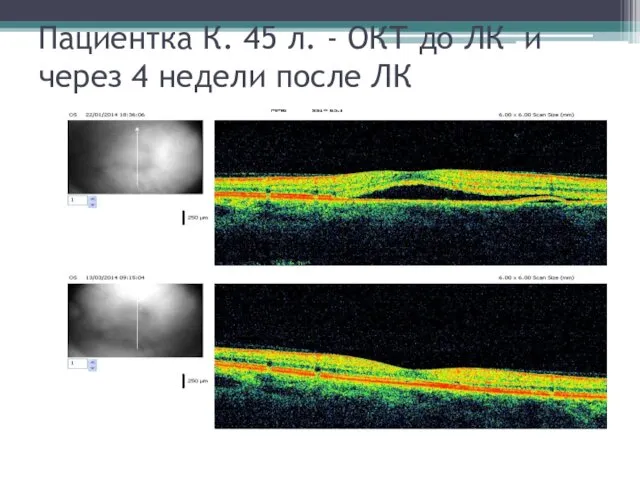

Пациентка К. 45 л. - ОКТ до ЛК и через 4

недели после ЛК

Слайд 121

Слайд 122

Слайд 123

Слайд 124

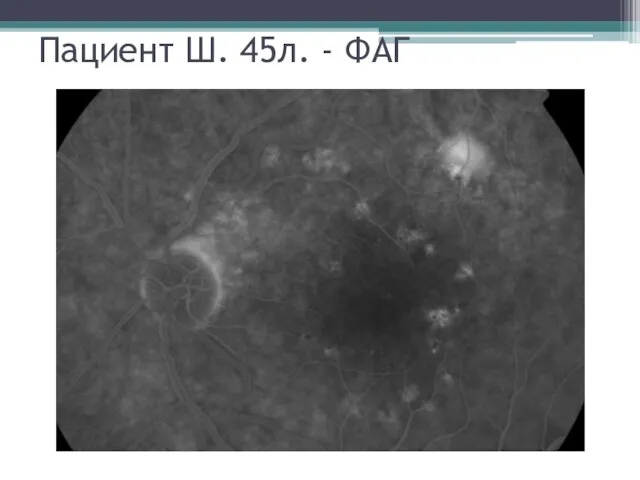

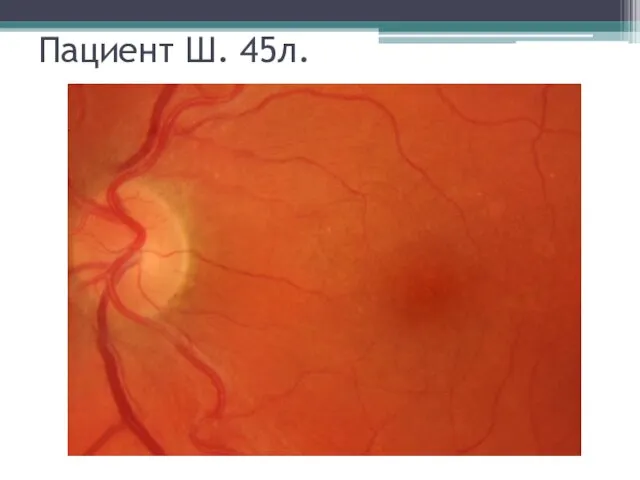

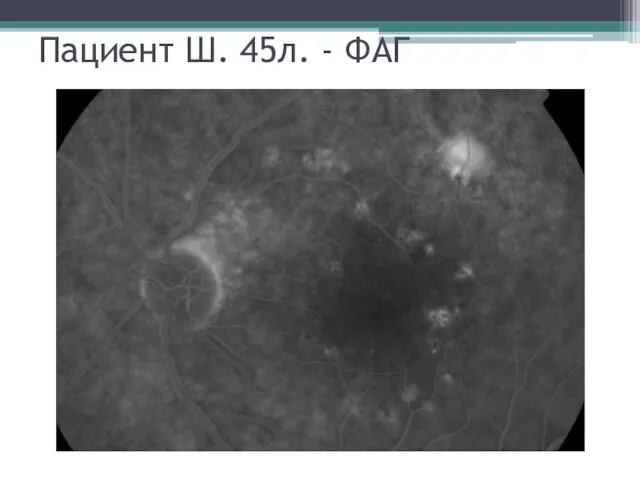

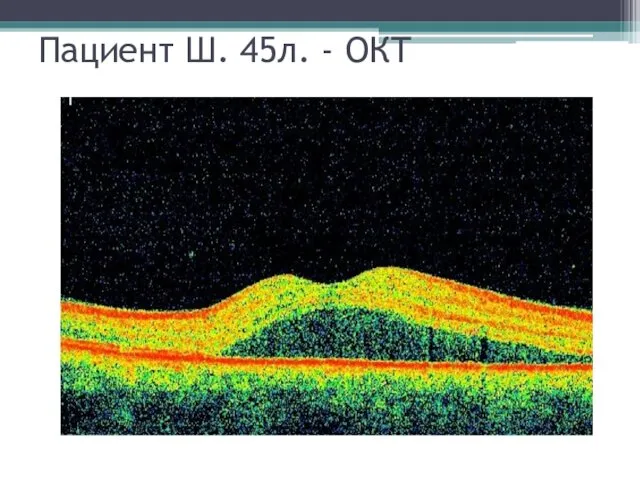

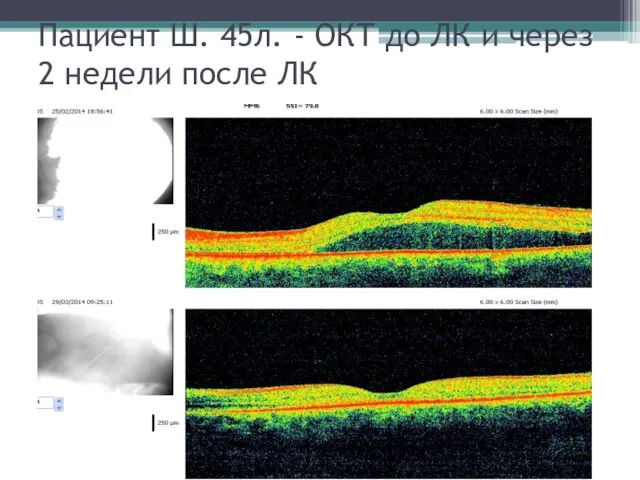

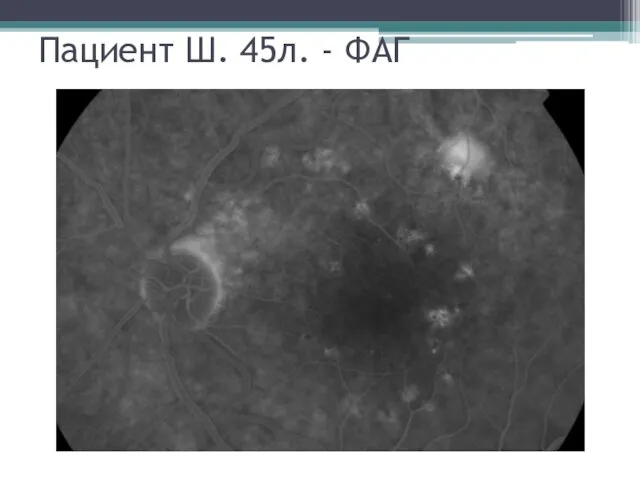

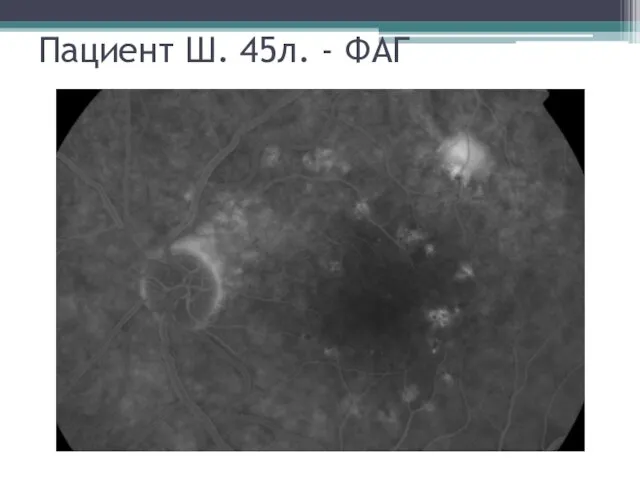

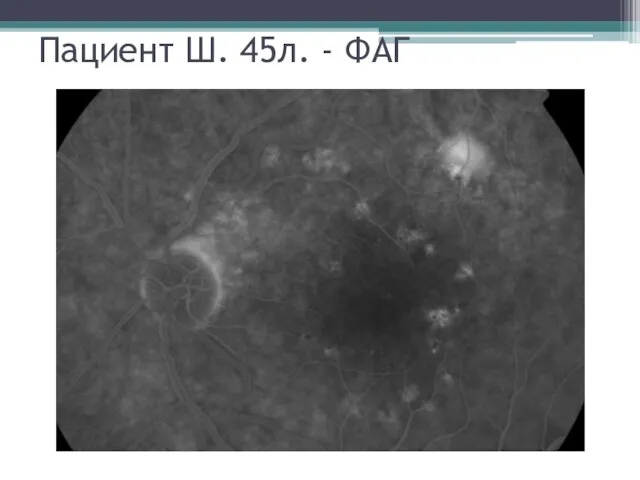

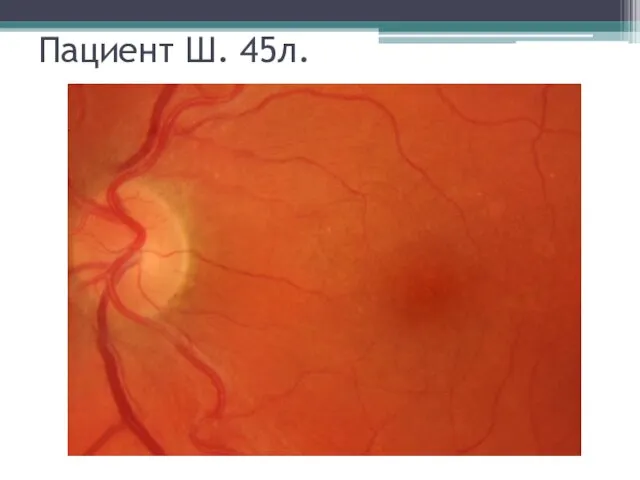

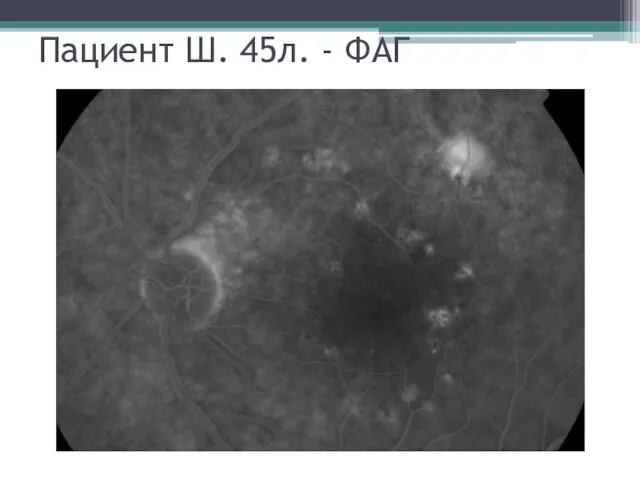

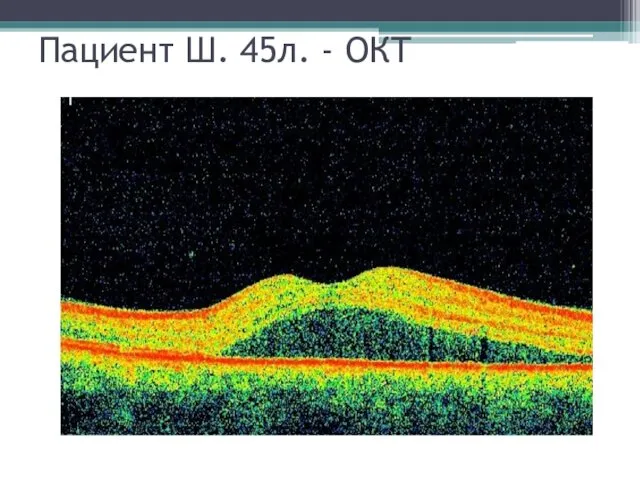

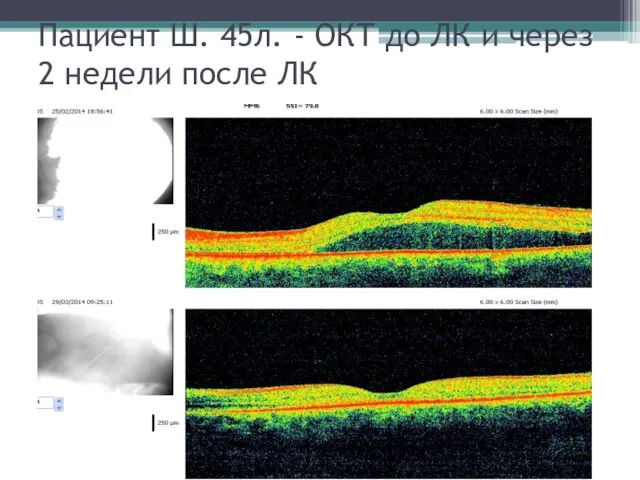

Пациент Ш. 45л. - ОКТ до ЛК и через 2 недели

после ЛК

Слайд 125

Слайд 126

Слайд 127

Слайд 128

Слайд 129

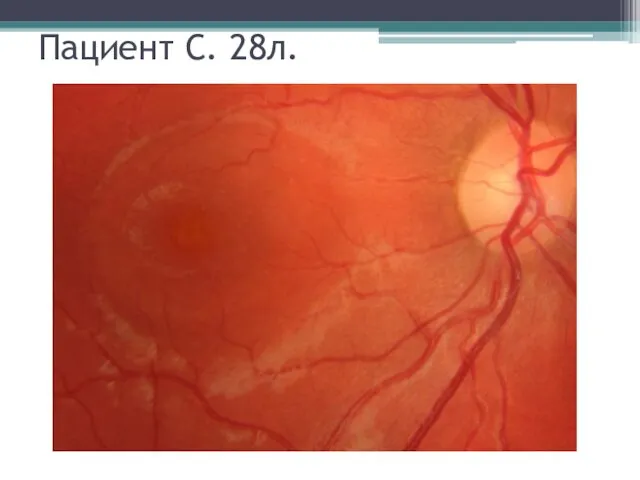

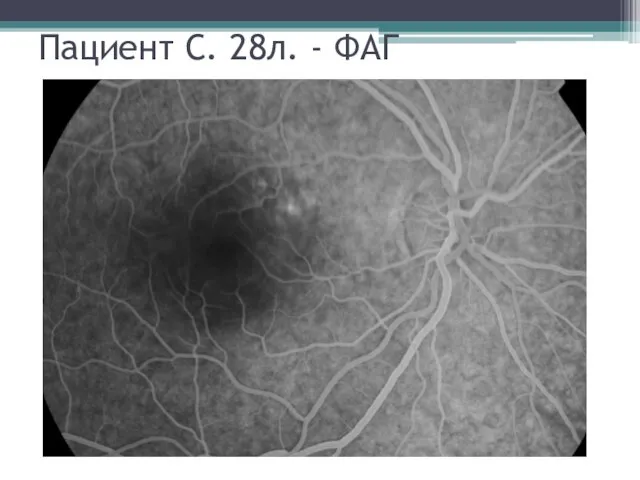

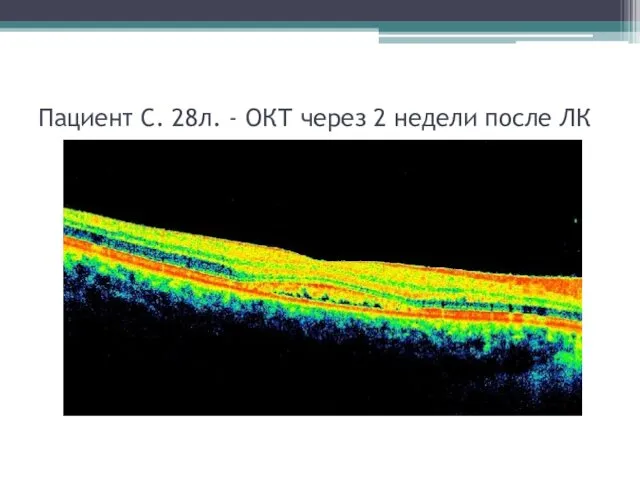

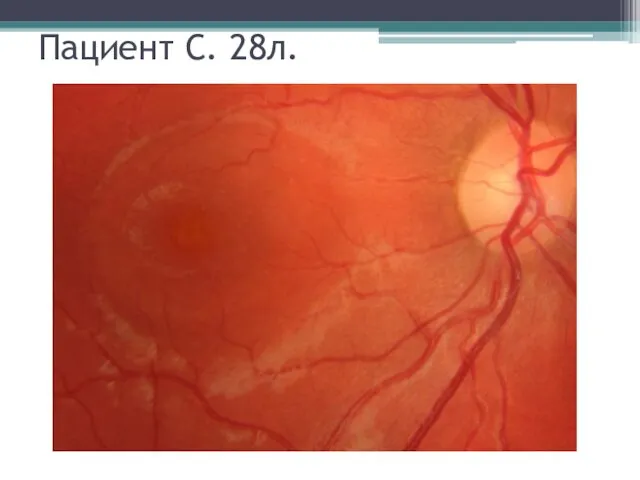

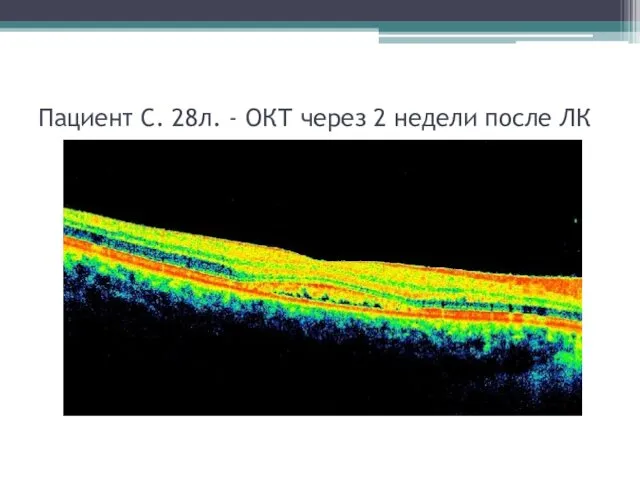

Пациент С. 28л. - ОКТ через 2 недели после ЛК

Слайд 130

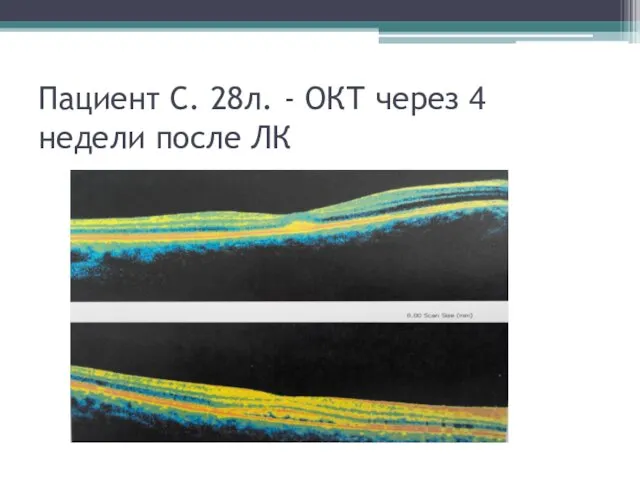

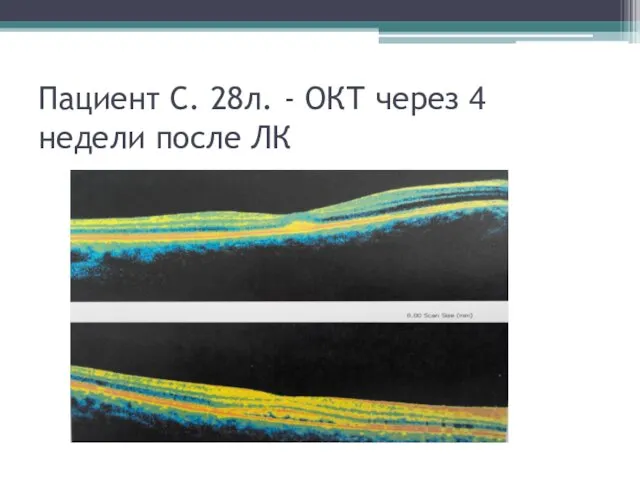

Пациент С. 28л. - ОКТ через 4 недели после ЛК

Слайд 131

Слайд 132

Слайд 133

Слайд 134

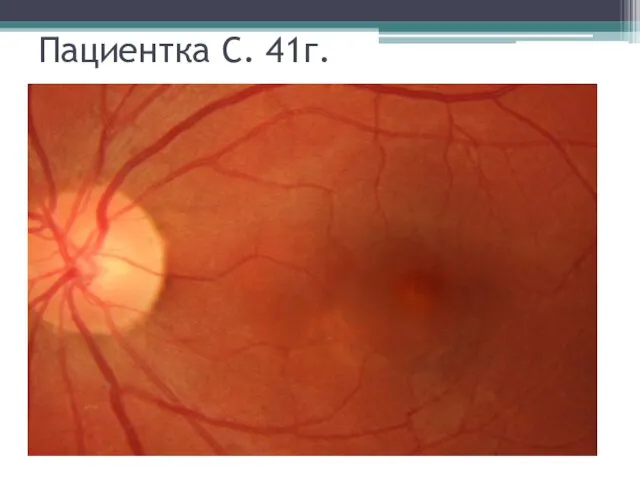

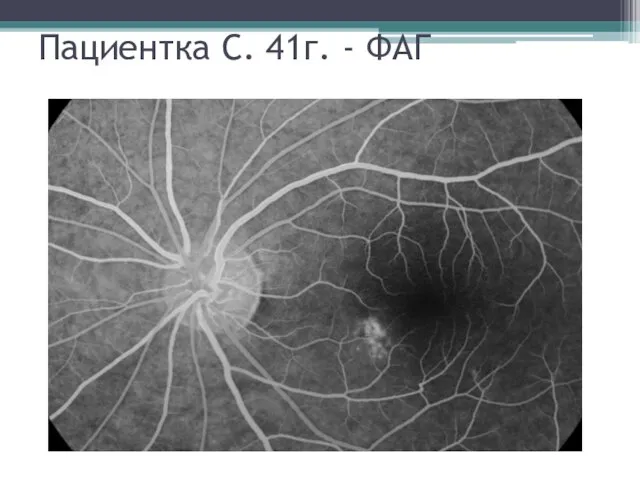

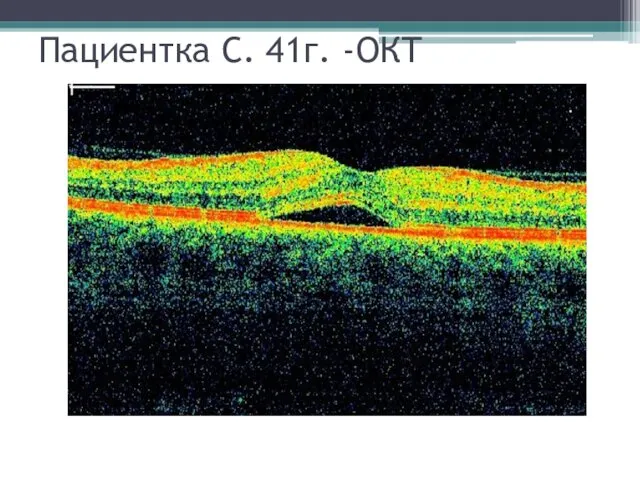

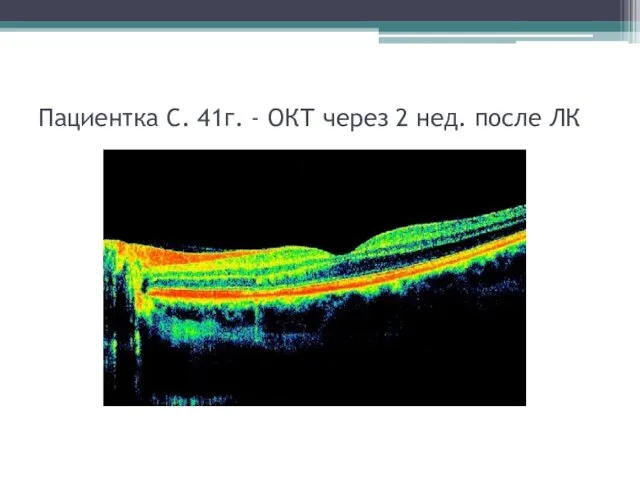

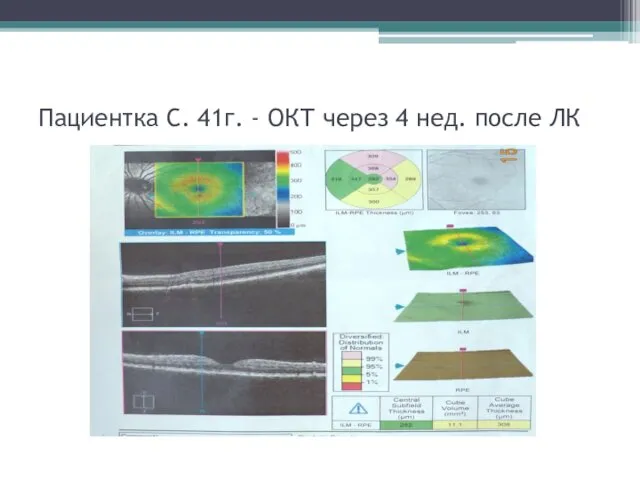

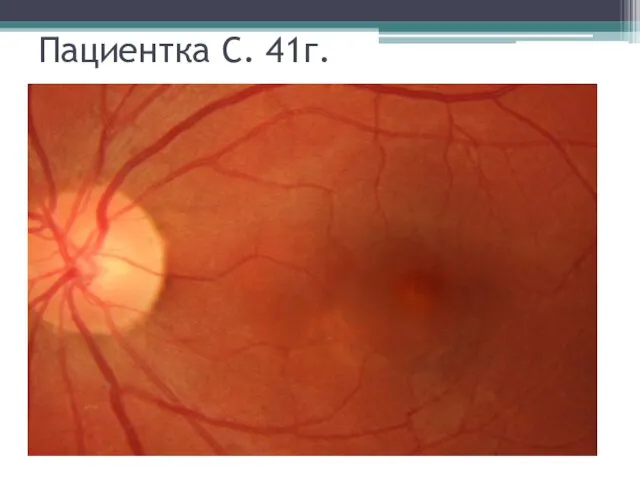

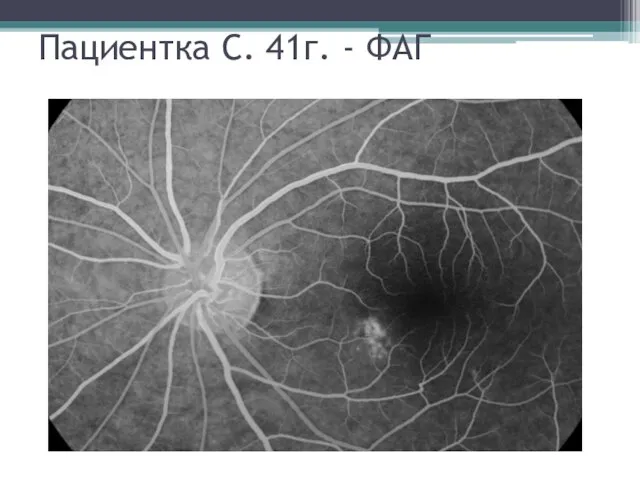

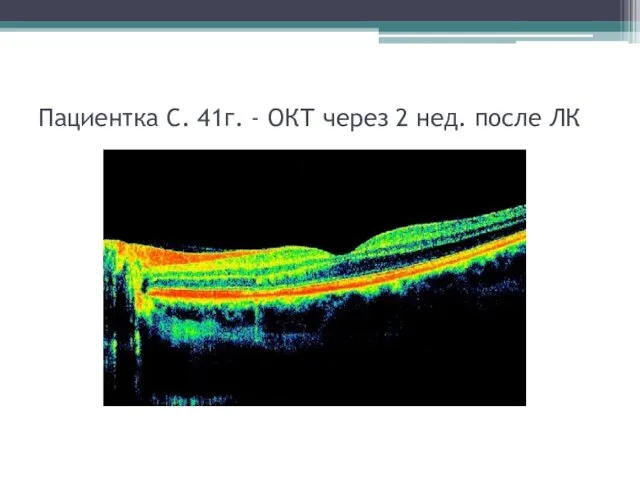

Пациентка С. 41г. - ОКТ через 2 нед. после ЛК

Слайд 135

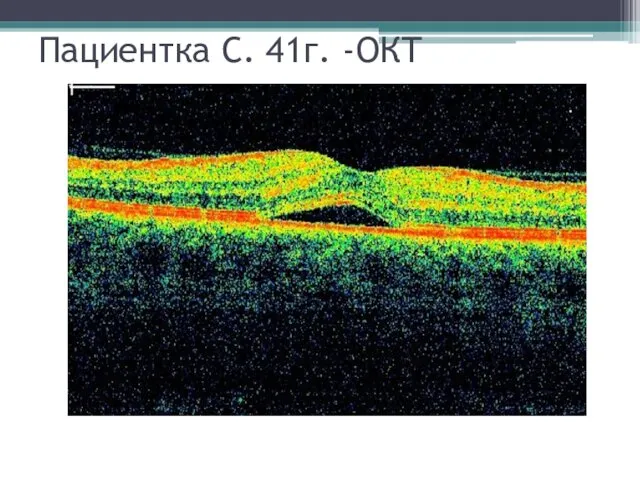

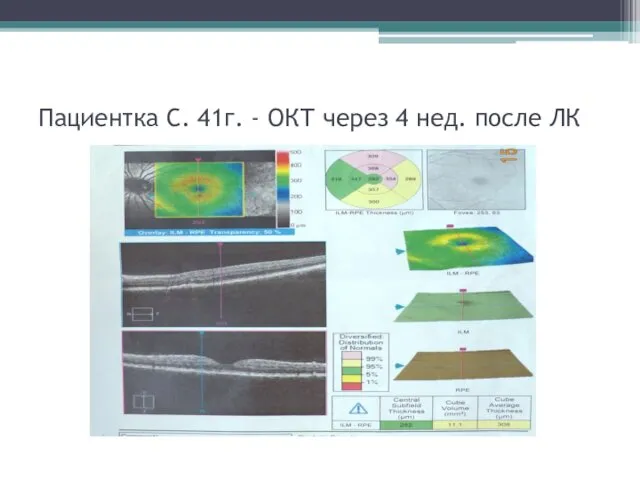

Пациентка С. 41г. - ОКТ через 4 нед. после ЛК

Слайд 136

Слайд 137

Слайд 138

Слайд 139

Слайд 140

Слайд 141

Слайд 142

Слайд 143

Слайд 144

Слайд 145

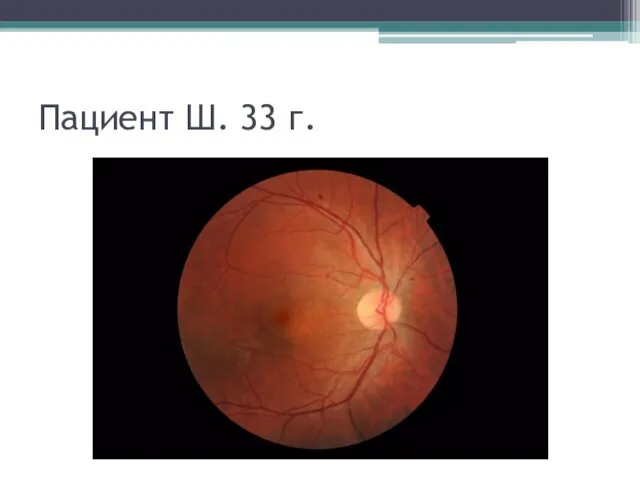

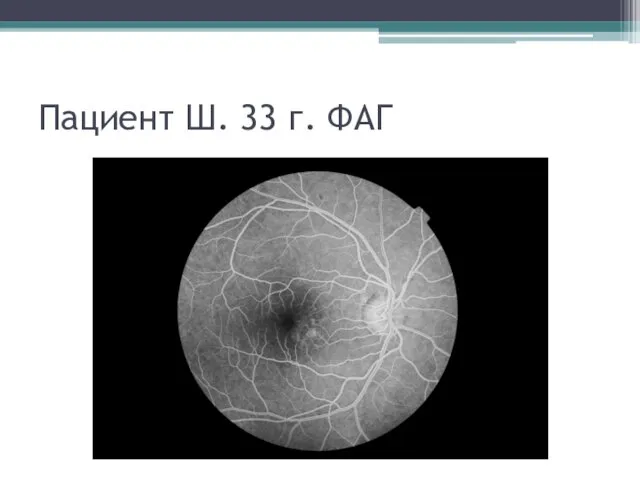

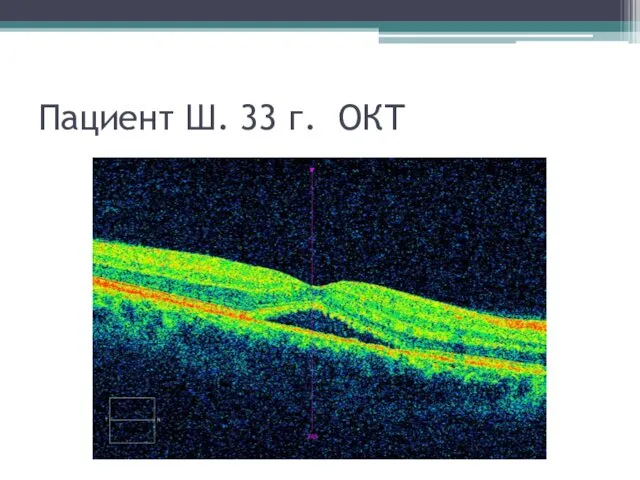

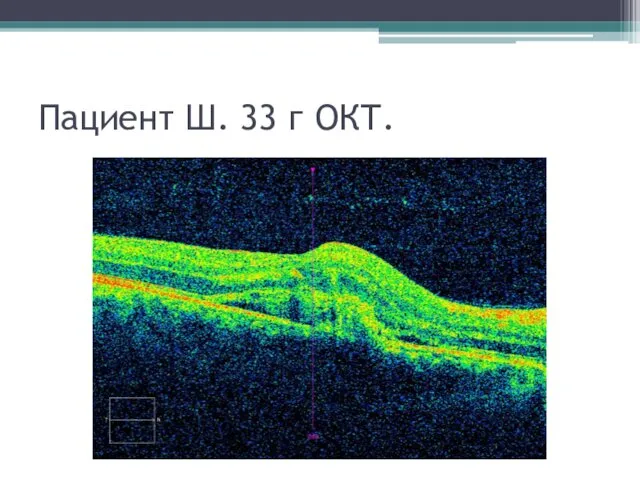

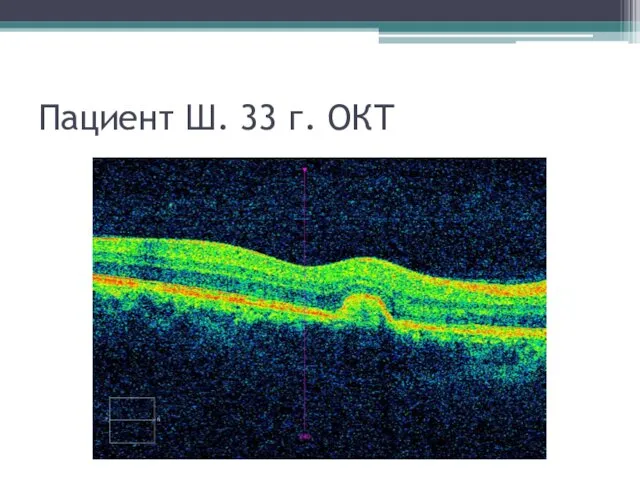

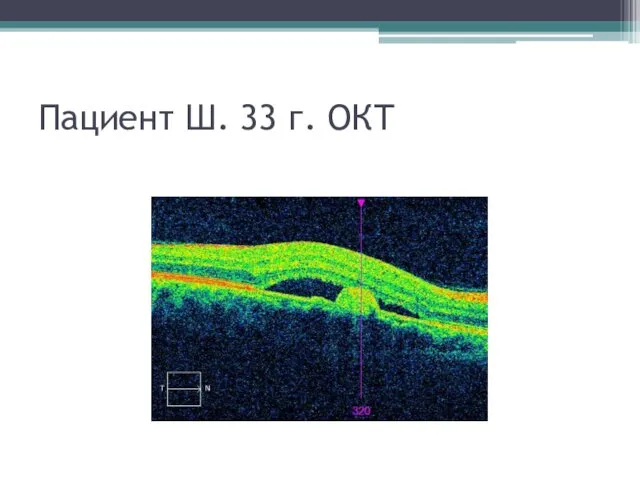

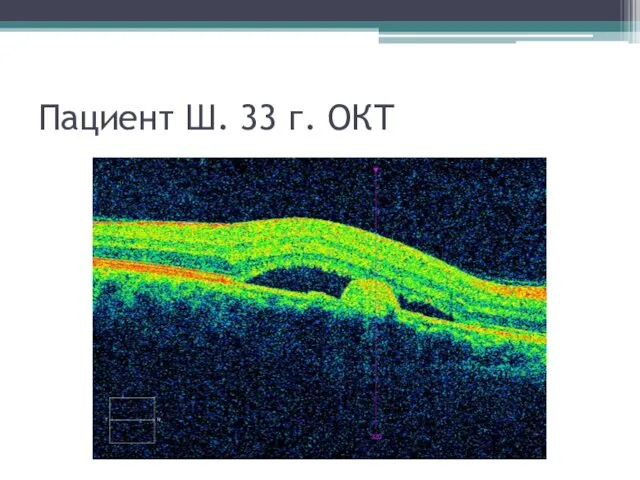

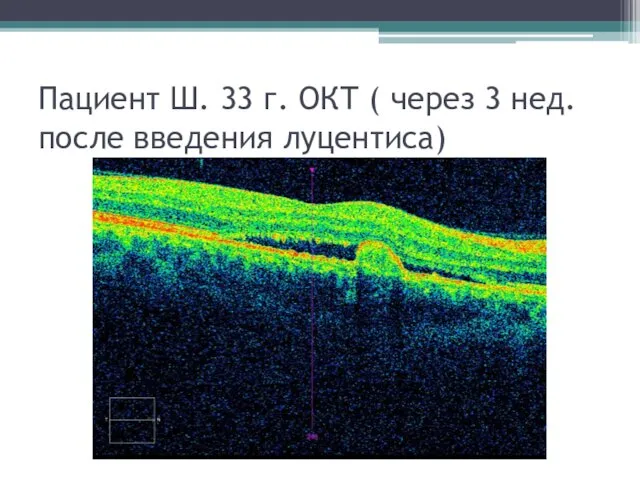

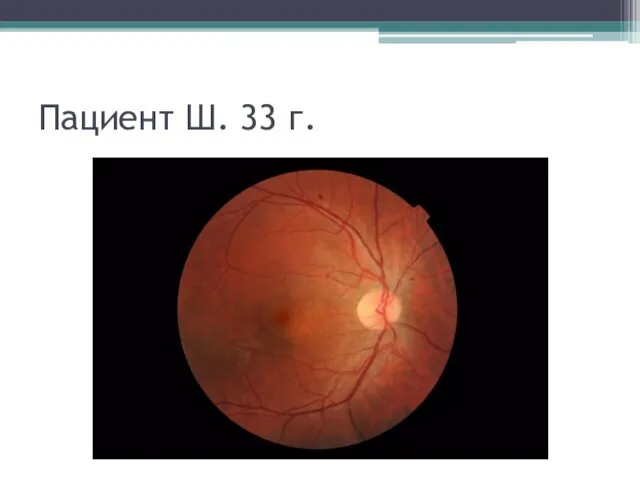

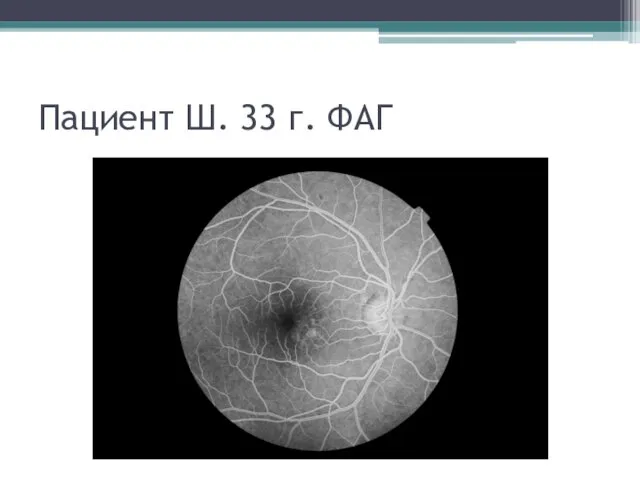

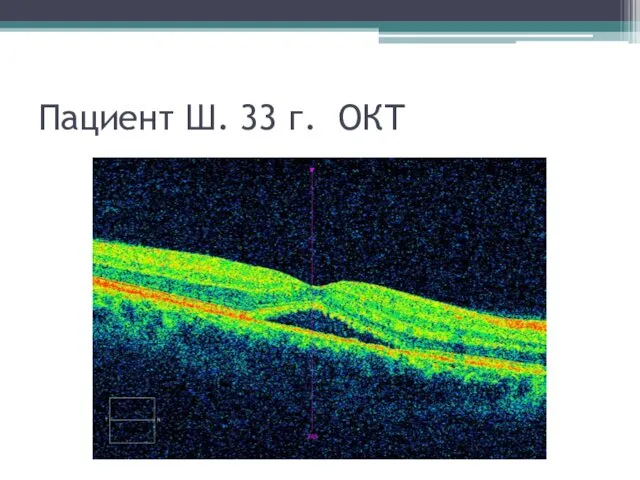

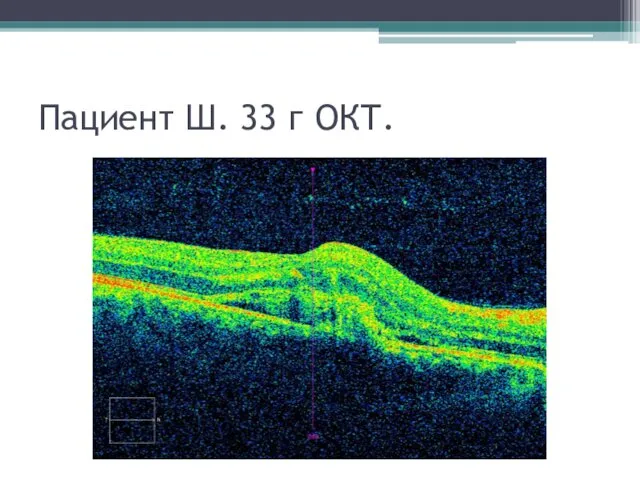

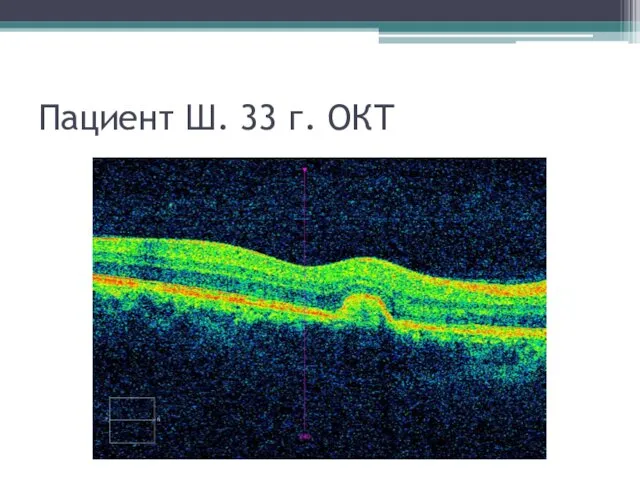

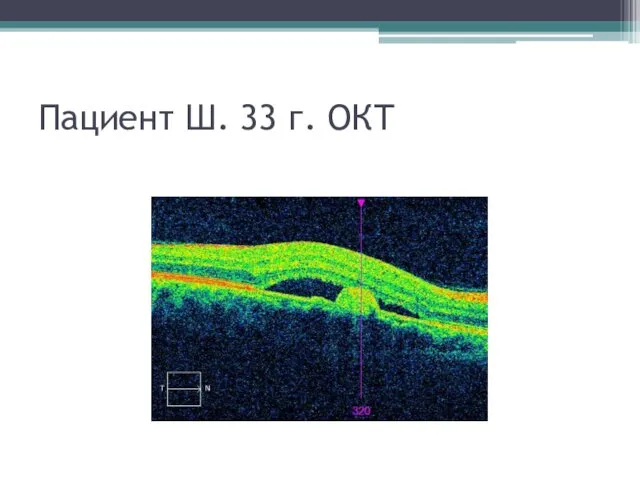

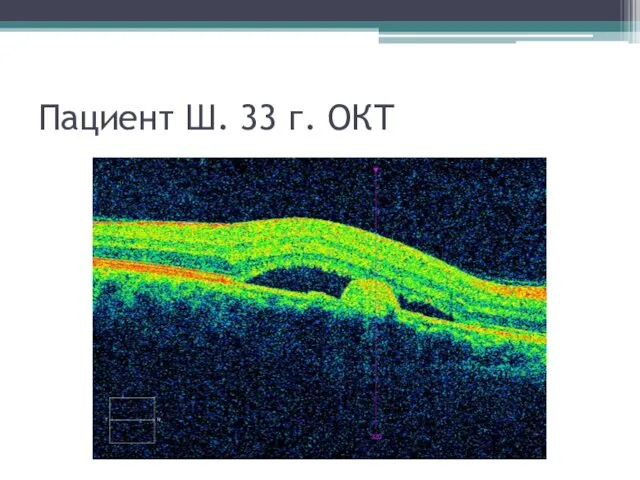

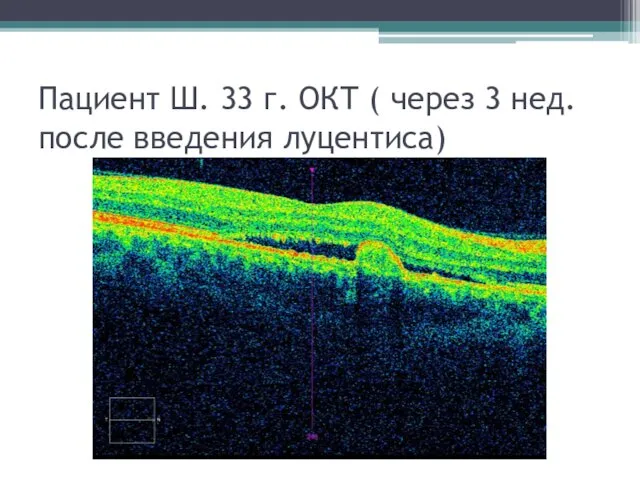

Пациент Ш. 33 г. ОКТ ( через 3 нед. после введения

луцентиса)

Масштабная застройка Кудрово. Проект ТК Роща. Холдинг IB Group

Масштабная застройка Кудрово. Проект ТК Роща. Холдинг IB Group Рецензия на роман Петра Алешковского Крепость

Рецензия на роман Петра Алешковского Крепость Господи, благослови

Господи, благослови Droga krzyżowa

Droga krzyżowa Structural elements of the upper part of the building

Structural elements of the upper part of the building Мудрость старости. Рисование портрета пожилого человека

Мудрость старости. Рисование портрета пожилого человека Сварка меди и медных сплавов

Сварка меди и медных сплавов Microsoft Word. Работа с таблицами Практикум №4

Microsoft Word. Работа с таблицами Практикум №4 Стихотворение М.Ю.Лермонтова Смерть Поэта

Стихотворение М.Ю.Лермонтова Смерть Поэта Подъёмно-транспортное оборудование

Подъёмно-транспортное оборудование Реформы управления Петра I

Реформы управления Петра I Гидросфера и человек

Гидросфера и человек Текстовый и символьный типы данных Паскаль

Текстовый и символьный типы данных Паскаль Федеральная антимонопольная служба. Одиннадцатый ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации

Федеральная антимонопольная служба. Одиннадцатый ежегодный доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации Основы медицинской паразитологии. Взаимодействия в системе паразит-хозяин на уровне популяций. 2 часть

Основы медицинской паразитологии. Взаимодействия в системе паразит-хозяин на уровне популяций. 2 часть Психологическая служба в высшем учебном заведении

Психологическая служба в высшем учебном заведении Олимпийцы Нижегородцы

Олимпийцы Нижегородцы Металлургический комплекс

Металлургический комплекс Как люди открывали и изучали Землю

Как люди открывали и изучали Землю Презентация к НОД для детей 4 лет Разучивание стихотворения А.Усачева День Победы.

Презентация к НОД для детей 4 лет Разучивание стихотворения А.Усачева День Победы. Развитие Алтайского края

Развитие Алтайского края Любимая

Любимая Проведение тренировочных занятий в домашних условиях

Проведение тренировочных занятий в домашних условиях Анализ и формирование рабочего места

Анализ и формирование рабочего места Средства, формы и методы физического воспитания детей младшего школьного возраста. Лекция 2

Средства, формы и методы физического воспитания детей младшего школьного возраста. Лекция 2 Праздник кукол

Праздник кукол Понятия и методы контроля технического состояния ствола скважины. Термометрия, ее сущность и области применения. Инклинометрия

Понятия и методы контроля технического состояния ствола скважины. Термометрия, ее сущность и области применения. Инклинометрия Матримониальные планы молодёжи

Матримониальные планы молодёжи