Содержание

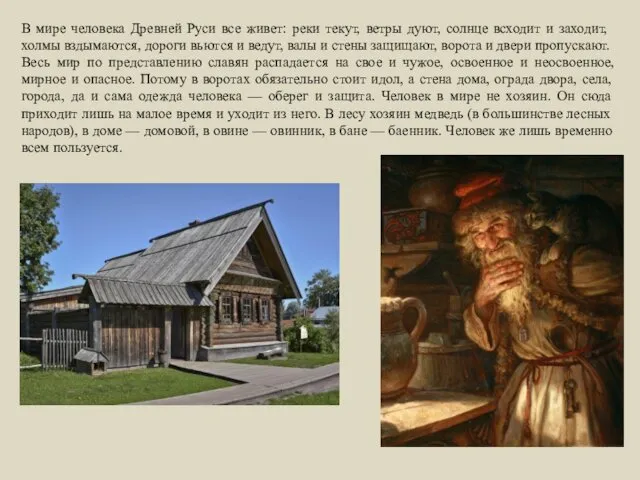

- 2. В мире человека Древней Руси все живет: реки текут, ветры дуют, солнце всходит и заходит, холмы

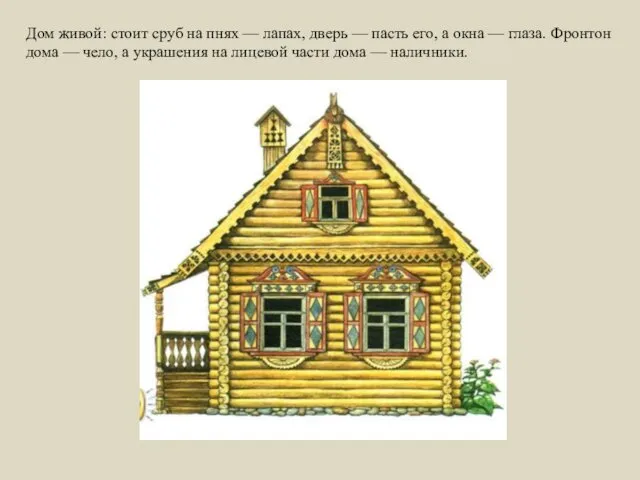

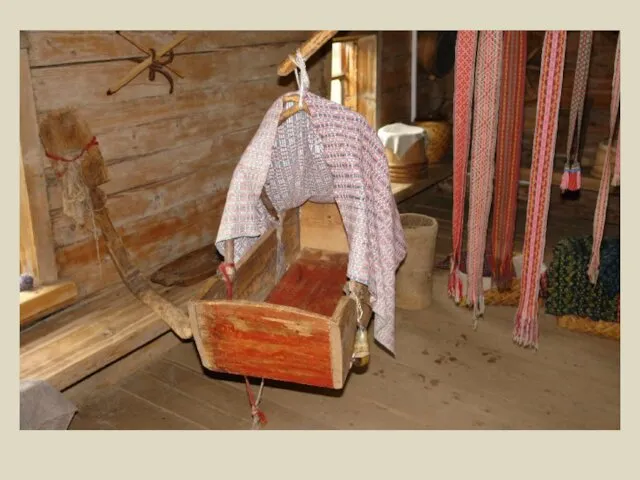

- 3. Дом живой: стоит сруб на пнях — лапах, дверь — пасть его, а окна — глаза.

- 4. Типичный русский дом состоял из теплого, отапливаемого помещения и сеней. Сени, прежде всего, отделяли тепло от

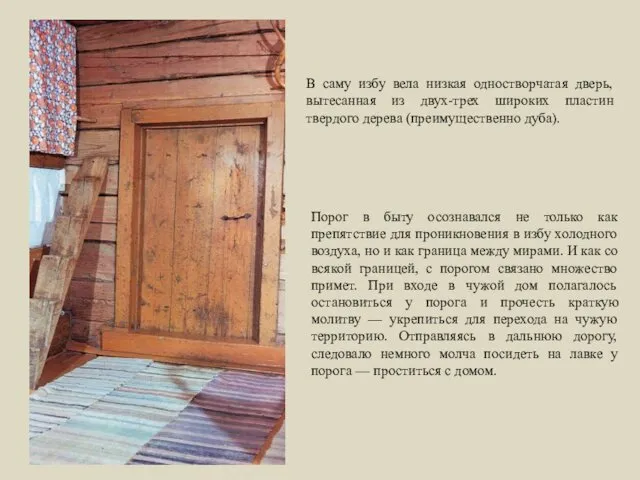

- 5. В саму избу вела низкая одностворчатая дверь, вытесанная из двух-трех широких пластин твердого дерева (преимущественно дуба).

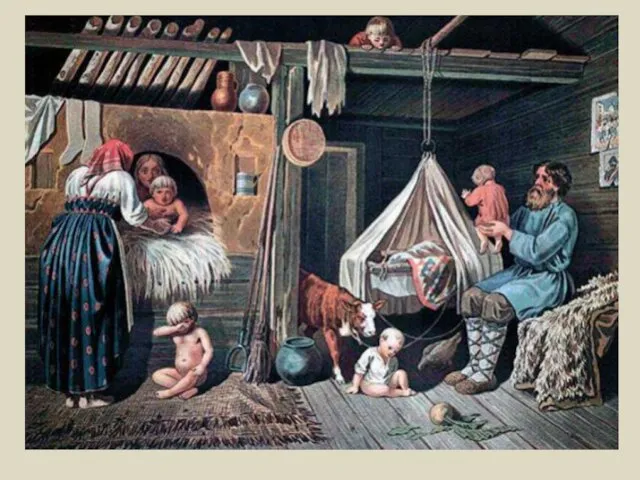

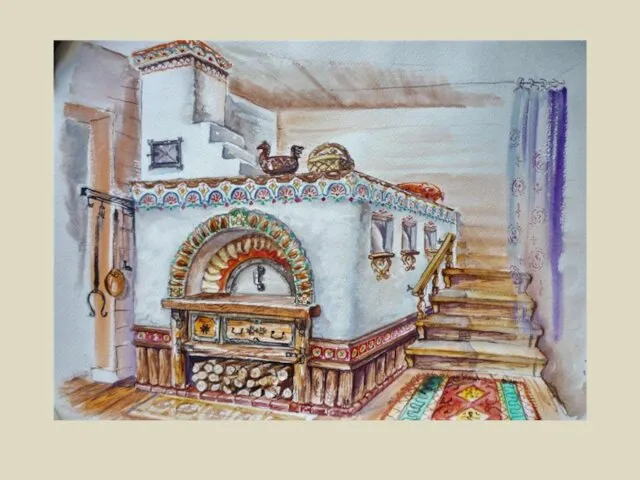

- 6. Так центром домашнего мира провозглашается огонь. Не случайно настоящий хозяин избы, домовой, живет под печью. И

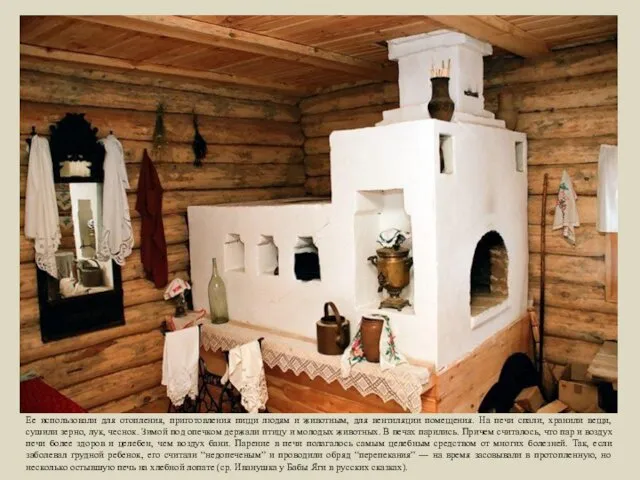

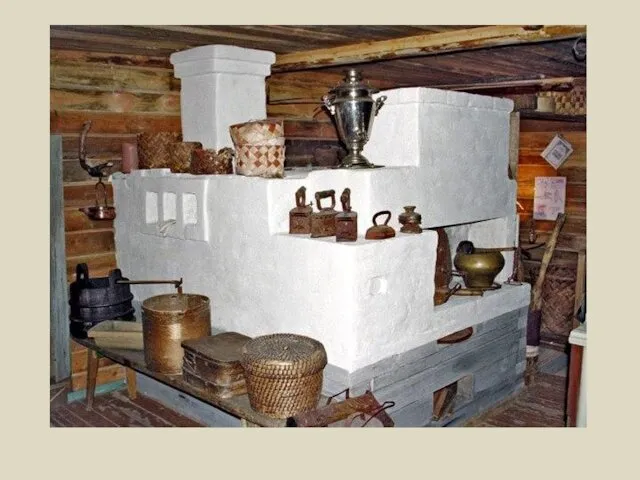

- 7. Ее использовали для отопления, приготовления пищи людям и животным, для вентиляции помещения. На печи спали, хранили

- 9. В подпечье хранили ухват, кочергу, совок, лопаты.

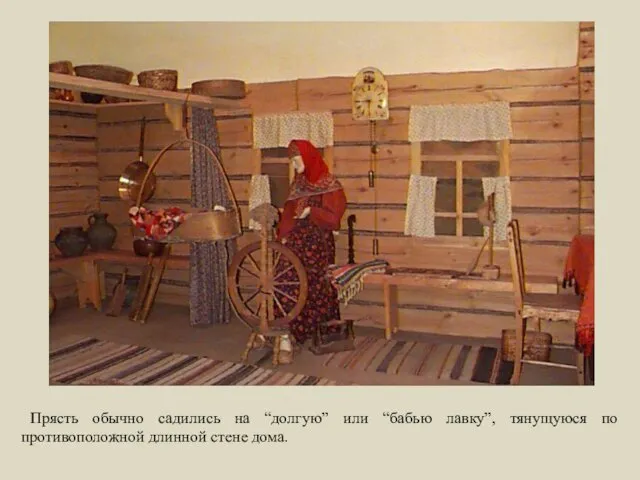

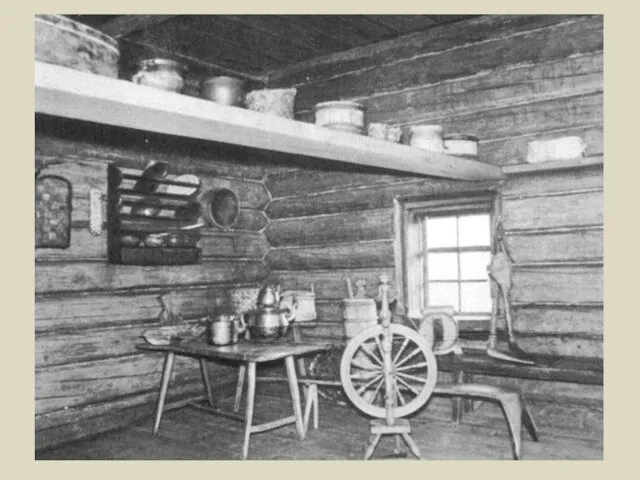

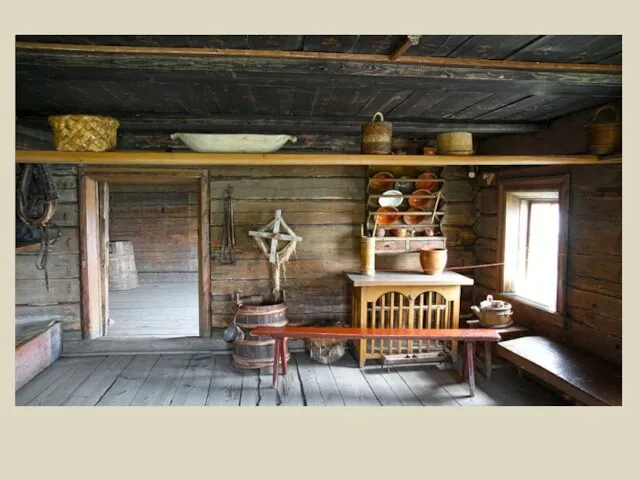

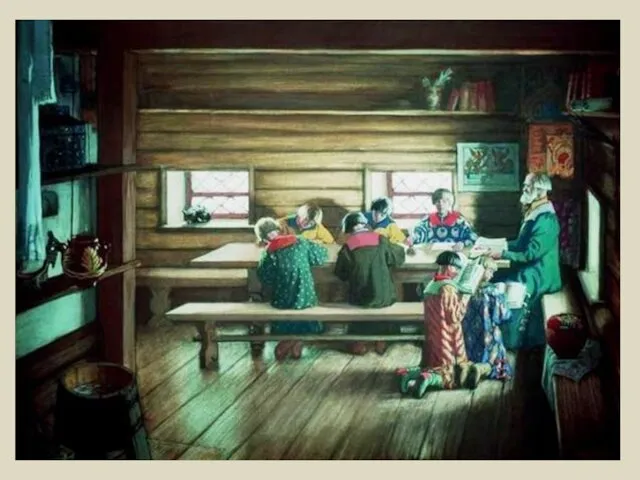

- 10. Прясть обычно садились на “долгую” или “бабью лавку”, тянущуюся по противоположной длинной стене дома.

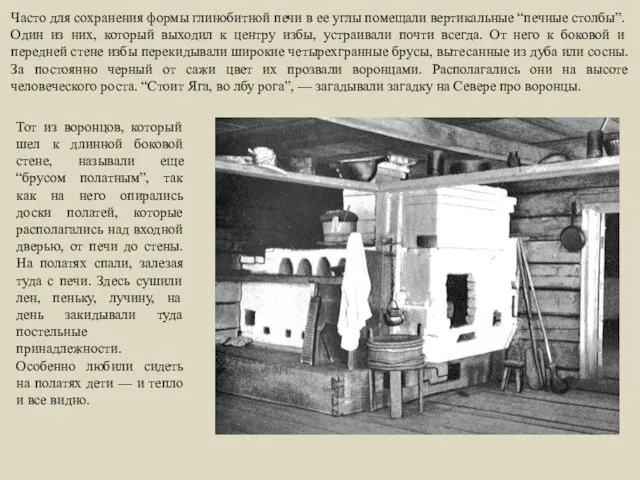

- 11. Часто для сохранения формы глинобитной печи в ее углы помещали вертикальные “печные столбы”. Один из них,

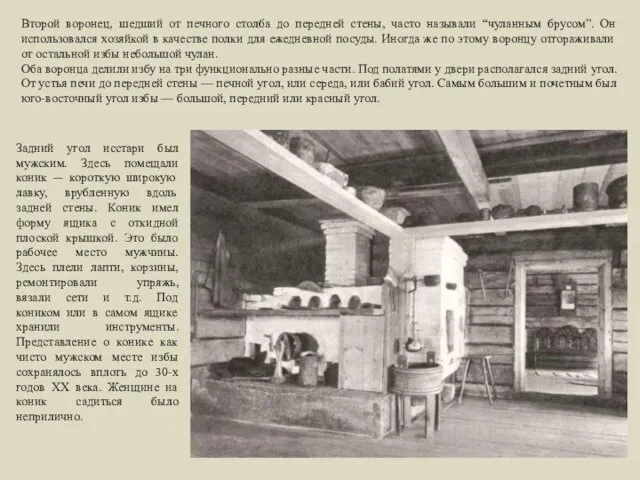

- 12. Задний угол исстари был мужским. Здесь помещали коник — короткую широкую лавку, врубленную вдоль задней стены.

- 16. Парадной частью избы был красный угол. Как бы не располагалась в избе печь, красный угол всегда

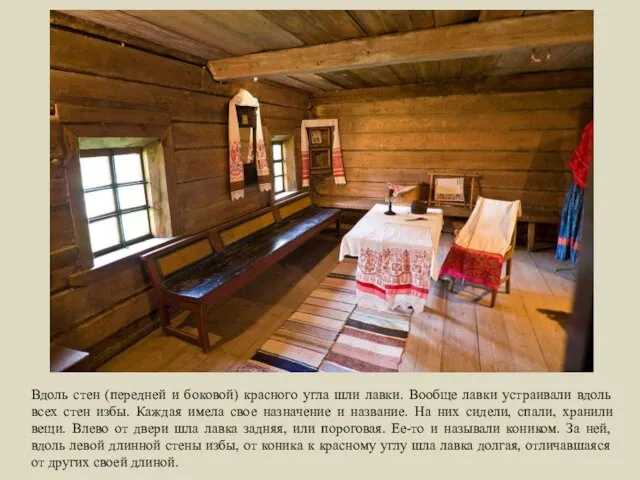

- 18. Вдоль стен (передней и боковой) красного угла шли лавки. Вообще лавки устраивали вдоль всех стен избы.

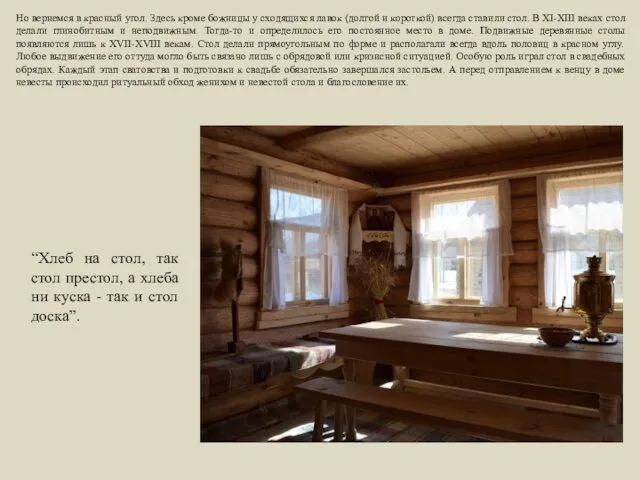

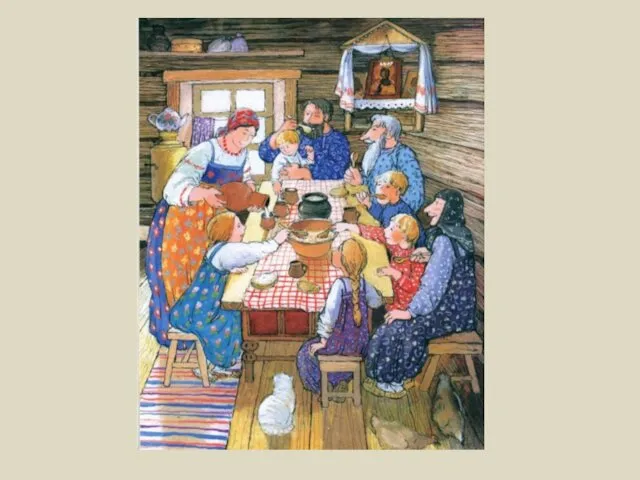

- 19. Но вернемся в красный угол. Здесь кроме божницы у сходящихся лавок (долгой и короткой) всегда ставили

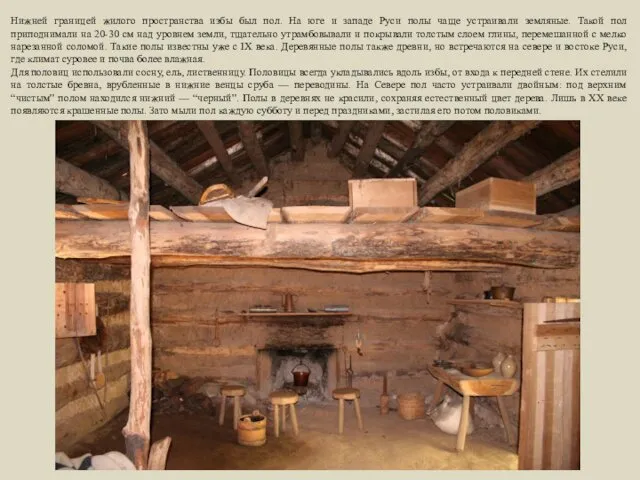

- 20. Нижней границей жилого пространства избы был пол. На юге и западе Руси полы чаще устраивали земляные.

- 22. Верхней же границей избы служил потолок. Основу потолка составляла матица — толстый четырехгранный брус, на который

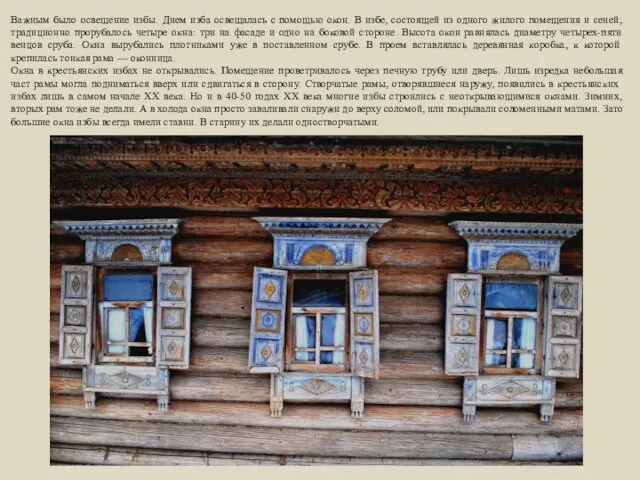

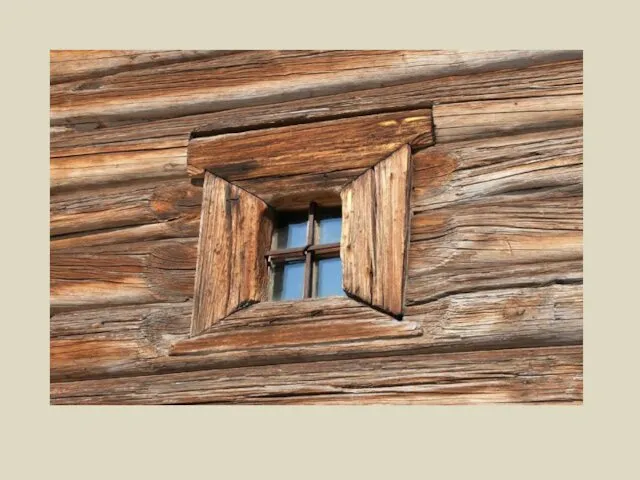

- 25. Важным было освещение избы. Днем изба освещалась с помощью окон. В избе, состоящей из одного жилого

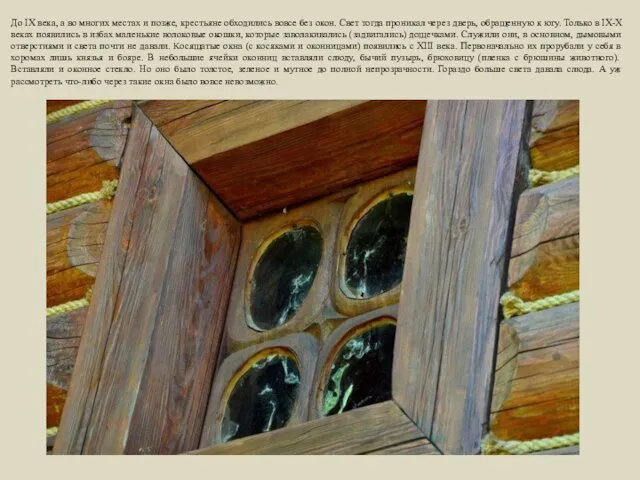

- 26. До IX века, а во многих местах и позже, крестьяне обходились вовсе без окон. Свет тогда

- 36. Скачать презентацию

Математический КВН

Математический КВН Местоимения some any

Местоимения some any Кондитерська промисловість України

Кондитерська промисловість України Strategic planning of activity of the enterprise on the example of PJSC AvtoVAZ

Strategic planning of activity of the enterprise on the example of PJSC AvtoVAZ Податкова система України: етапи становлення та напрями розвитку

Податкова система України: етапи становлення та напрями розвитку Открытое занятие по внеурочной деятельности Умелые ручки

Открытое занятие по внеурочной деятельности Умелые ручки Поэты-фронтовики тема любви и верности, дома, семьи

Поэты-фронтовики тема любви и верности, дома, семьи Австралия

Австралия Устав муниципального образования

Устав муниципального образования Знатоки природы

Знатоки природы Зарубежные информационные ресурсы

Зарубежные информационные ресурсы Родительское собрание. Возрастные особенности учащихся 2-х классов.

Родительское собрание. Возрастные особенности учащихся 2-х классов. Camnoopy profile of smart home IP camera

Camnoopy profile of smart home IP camera Шибальба боги подземного царства майя

Шибальба боги подземного царства майя Метаморфические горные породы

Метаморфические горные породы Культура Древнего Рима

Культура Древнего Рима Народные движения. История России. 7 класс

Народные движения. История России. 7 класс Иван Иванович Шишкин (1832–1898)

Иван Иванович Шишкин (1832–1898) Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни Основы технологии сварочного производства

Основы технологии сварочного производства Стыковка чипа фотонной интегральной схемы и волоконного световода

Стыковка чипа фотонной интегральной схемы и волоконного световода Увеличительные приборы

Увеличительные приборы Сравнительный анализ процессоров AMD, Intel, baikal electronics

Сравнительный анализ процессоров AMD, Intel, baikal electronics Универсальные учебные действия

Универсальные учебные действия Андрей Геннадиевич Кириленко

Андрей Геннадиевич Кириленко Житие преподобного Сергия Радонежского (в стихах)

Житие преподобного Сергия Радонежского (в стихах) Изменчивость. Типы изменчивости. Мутации

Изменчивость. Типы изменчивости. Мутации Переробка сміття в Швейцарії

Переробка сміття в Швейцарії