Содержание

- 3. В настоящее время принято подразделять диареегенные для человека Е. coli на пять категорий: энтеротоксигенные (ЭТКП), энтероинвазивные

- 6. Определение чувствительности к антибиотикам

- 7. ЭТКП способны продуцировать энтеротоксины и часто являются причиной диареи у детей и взрослых в развивающихся странах,

- 8. ЭИКП обладают способностью инвазировать эпителий кишечника и вызывать заболевания, патогенез и клиника которых подобны шигеллезу (дизентериеподобный

- 9. ЭГКП - небольшая группа бактерий, вызывающая достаточно характерную симптоматику: геморрагический колит, сопровождающийся кровянистой диареей с отсутствием

- 10. Эпидемиология. Основным источником инфекции ЭТКП, ЭИКП, ЭПКП являются больные люди (чаще стертой формой заболевания). Главным источником

- 11. Энтеротоксигенный эшерихиоз (холероподобный), вызываемый ЭТКП, напоминает легкое течение холеры. Инкубационный период обычно не превышает 1-3 дней.

- 12. Энтероинвазивный эшерихиоз (дизентериеподобный). Среди заболеваний, вызываемых ЭИКП, клиника эшерихиоза 0124 изучена наиболее полно. Продолжительность инкубационного периода

- 13. Энтеропатогенный эшерихиоз. Серогруппы ЭПКП класса 1 вызывают заболевания только у детей первых 2 лет жизни (колиэнтериты

- 15. Серовары ЭПКП класса II вызывают заболевания не только у детей, но и у взрослых, симптомосходное с

- 16. Энтерогеморрагический эшерихиоз. Инкубационный период составляет 1-7 дней, в редких случаях увеличиваясь до 9-10 дней. Наиболее часто

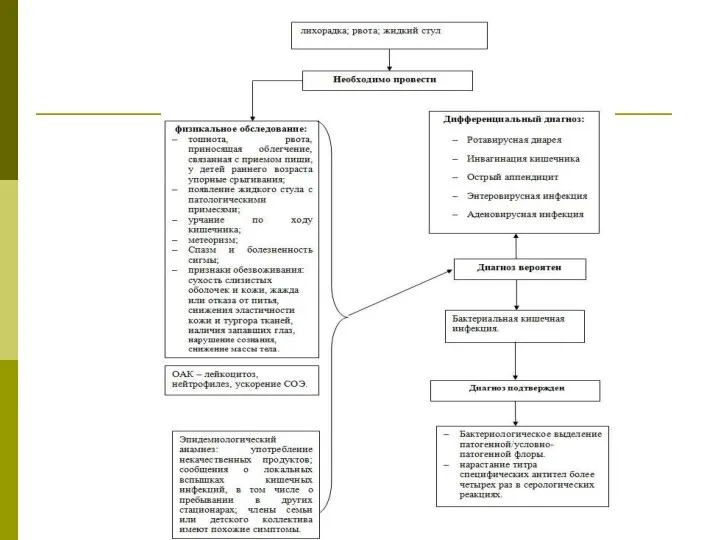

- 17. ЭПЭ: ранний возраст ребенка; постепенное начало; нечастая, но упорная рвота; метеоризм; обильный водянистый стул; ЭТЭ: Начало

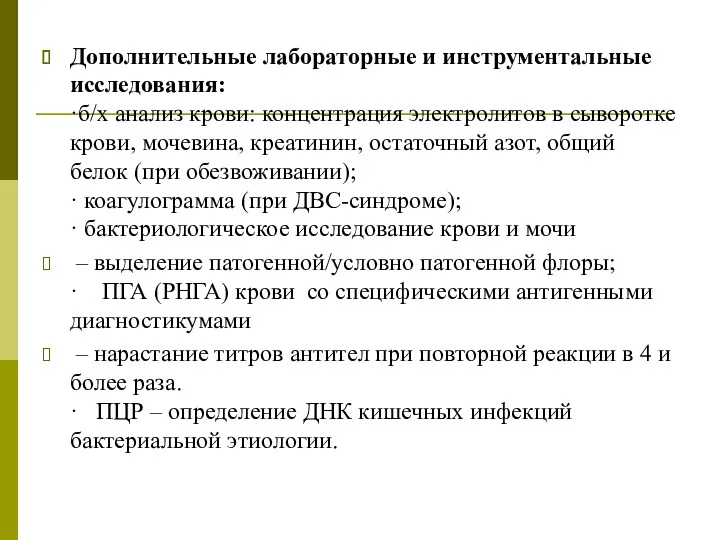

- 18. Дополнительные лабораторные и инструментальные исследования: ·б/х анализ крови: концентрация электролитов в сыворотке крови, мочевина, креатинин, остаточный

- 22. Скачать презентацию

Өкпенің инфильтратты туберкулезі

Өкпенің инфильтратты туберкулезі Гемостаз. Физиология системы крови. Лекция 3

Гемостаз. Физиология системы крови. Лекция 3 Основы социальной медицины. Рациональное питание

Основы социальной медицины. Рациональное питание Токсоплазмоз

Токсоплазмоз Алынбайтын протездер

Алынбайтын протездер Геморрагические диатезы

Геморрагические диатезы Введение в специальность. Инфекция. Инфекционный процесс

Введение в специальность. Инфекция. Инфекционный процесс Неврологическое заболевание мигрень

Неврологическое заболевание мигрень Технология обследование фонематического слуха и фонематического восприятия

Технология обследование фонематического слуха и фонематического восприятия ВИЧ-инфекция в Луганской области

ВИЧ-инфекция в Луганской области Болезни желудочно-кишечного тракта

Болезни желудочно-кишечного тракта Причины отказа от прививок

Причины отказа от прививок Лечение артериальной гипертензии

Лечение артериальной гипертензии Хронические гастриты

Хронические гастриты Осторожно клещи

Осторожно клещи Опухоли и опухолеподобные образования челюстных костей у детей. Принципы и методы лечения, исходы

Опухоли и опухолеподобные образования челюстных костей у детей. Принципы и методы лечения, исходы Местное лечение заболеваний пародонта

Местное лечение заболеваний пародонта Питание при избыточной массе тела

Питание при избыточной массе тела Центры здоровья

Центры здоровья Корь. Эпидемиология. Лечение

Корь. Эпидемиология. Лечение Болезни связанные с характером питания

Болезни связанные с характером питания Повреждения голени

Повреждения голени Измерение артериального давления. История развития метода

Измерение артериального давления. История развития метода Аномальное маточное кровотечение

Аномальное маточное кровотечение Реабилитационный процесс при хроническом пиелонефрите. При свободном (общем) режиме

Реабилитационный процесс при хроническом пиелонефрите. При свободном (общем) режиме Анатомия локтевого сустава

Анатомия локтевого сустава Основы биотехнологии. Клеточная инженерия. Животные

Основы биотехнологии. Клеточная инженерия. Животные Патология дыхательной системы

Патология дыхательной системы