Содержание

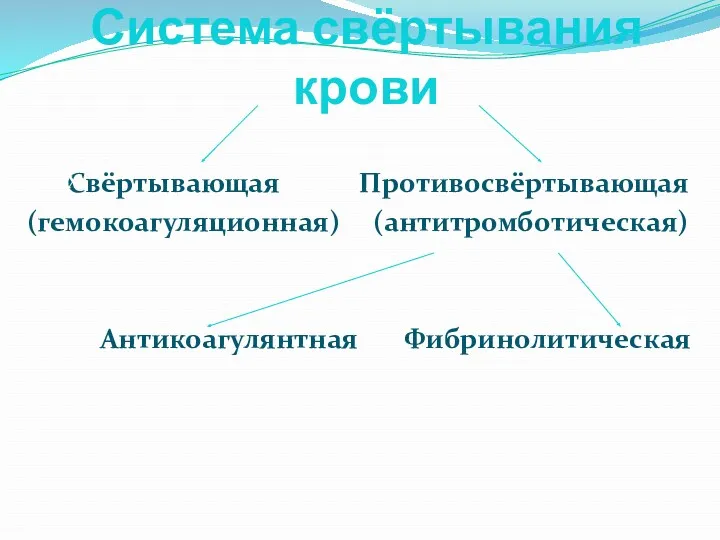

- 2. Система свёртывания крови Свёртывающая Противосвёртывающая (гемокоагуляционная) (антитромботическая) Антикоагулянтная Фибринолитическая X X X

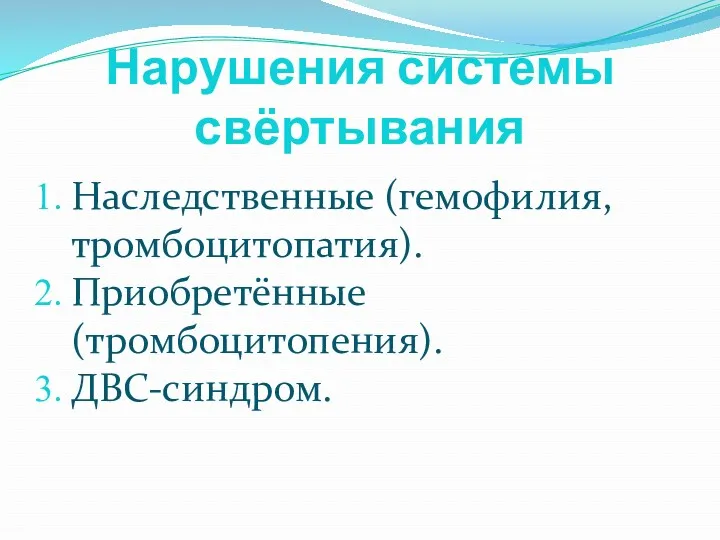

- 3. Нарушения системы свёртывания Наследственные (гемофилия, тромбоцитопатия). Приобретённые (тромбоцитопения). ДВС-синдром.

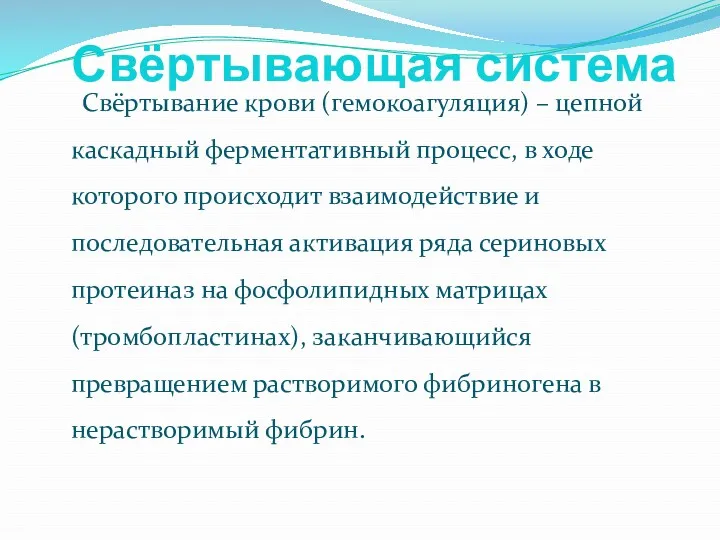

- 4. Свёртывающая система Свёртывание крови (гемокоагуляция) – цепной каскадный ферментативный процесс, в ходе которого происходит взаимодействие и

- 5. Каскадный механизм свёртывания ВНУТРЕННИЙ ПУТЬ ВНЕШНИЙ ПУТЬ Повреждение эндотелия Повреждение тканей XII XIIa XI XIa IX

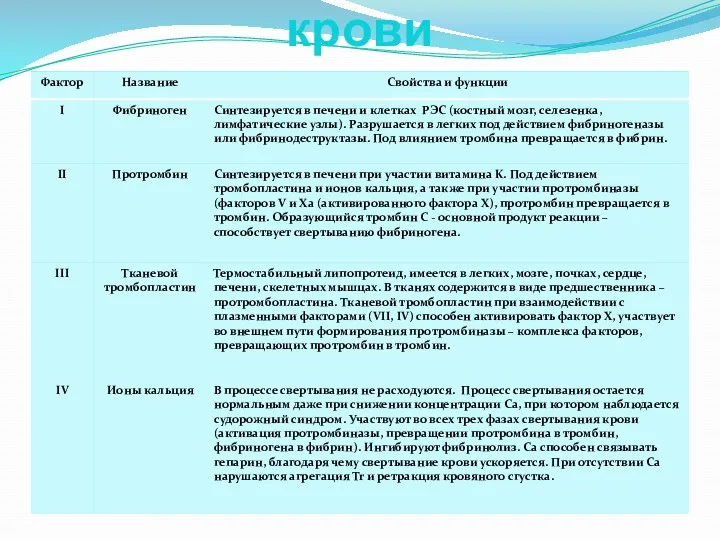

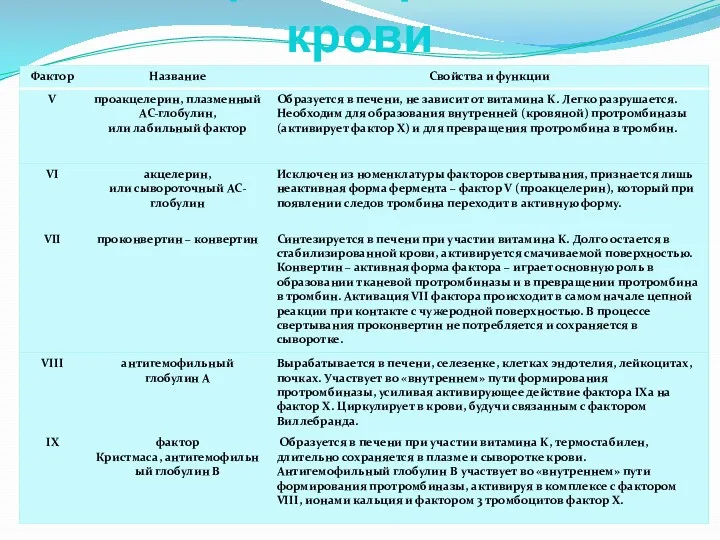

- 6. Факторы свёртывания крови

- 7. Факторы свёртывания крови

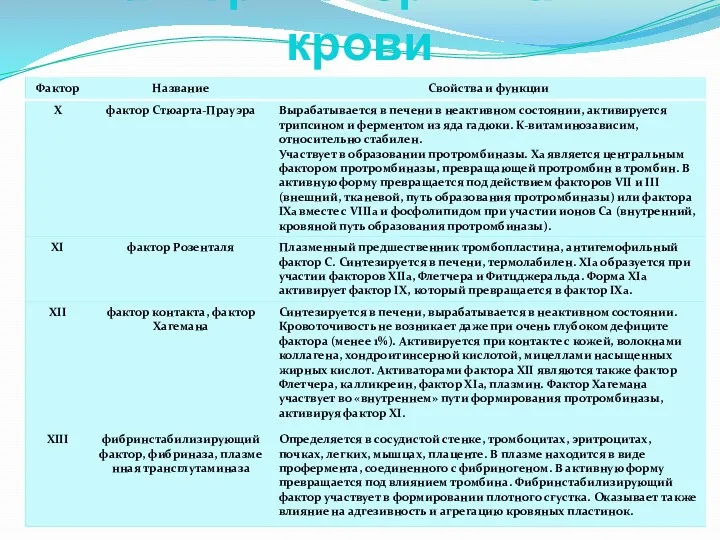

- 8. Факторы свёртывания крови

- 9. Факторы свёртывания крови

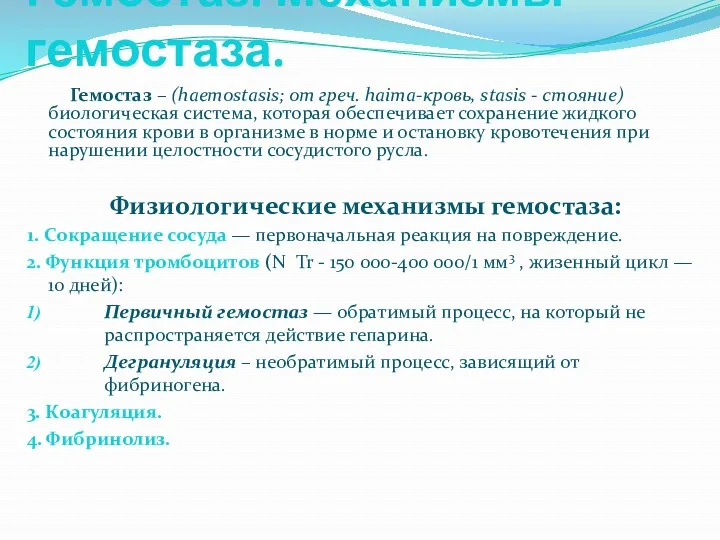

- 10. Гемостаз. Механизмы гемостаза. Гемостаз – (haemostasis; от греч. haima-кровь, stasis - стояние)биологическая система, которая обеспечивает сохранение

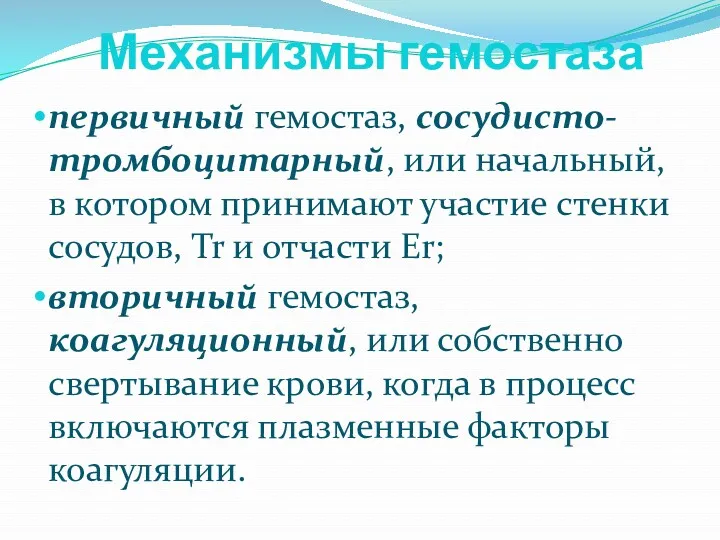

- 11. Механизмы гемостаза первичный гемостаз, сосудисто-тромбоцитарный, или начальный, в котором принимают участие стенки сосудов, Tr и отчасти

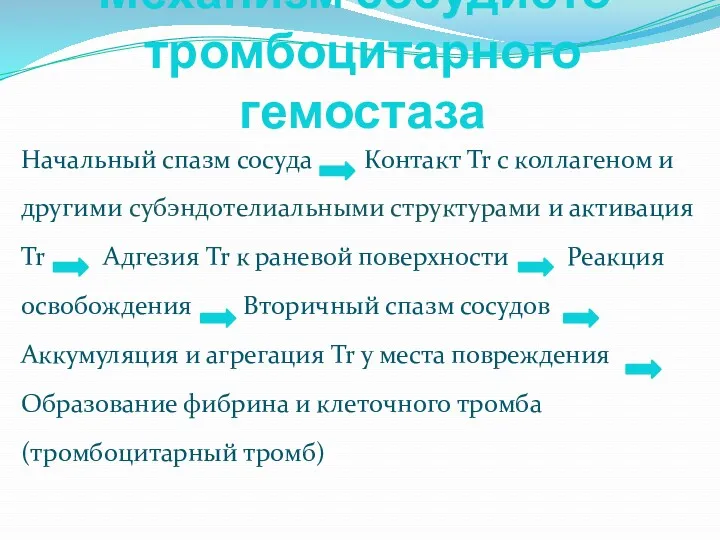

- 12. Механизм сосудисто-тромбоцитарного гемостаза Начальный спазм сосуда Контакт Tr с коллагеном и другими субэндотелиальными структурами и активация

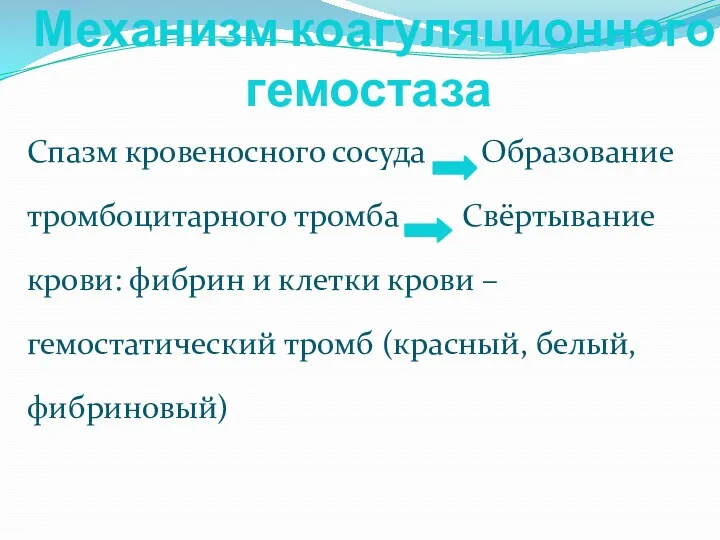

- 13. Механизм коагуляционного гемостаза Спазм кровеносного сосуда Образование тромбоцитарного тромба Свёртывание крови: фибрин и клетки крови –

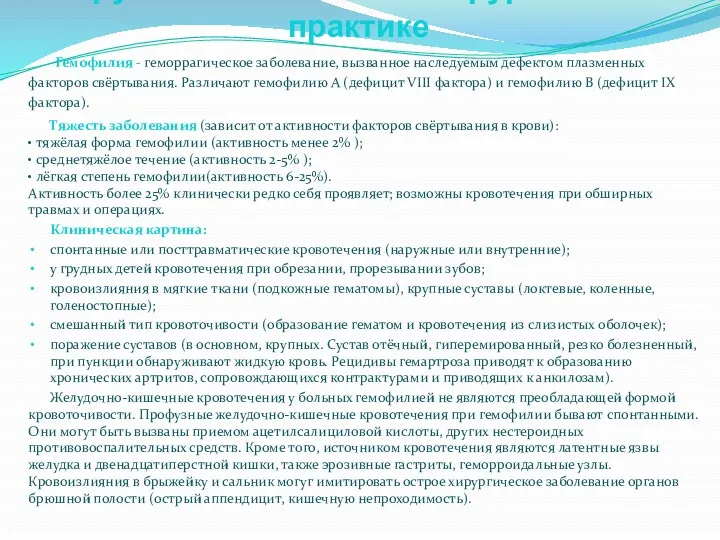

- 14. Нарушения гемостаза в хирургической практике Гемофилия - геморрагическое заболевание, вызванное наследуемым дефектом плазменных факторов свёртывания. Различают

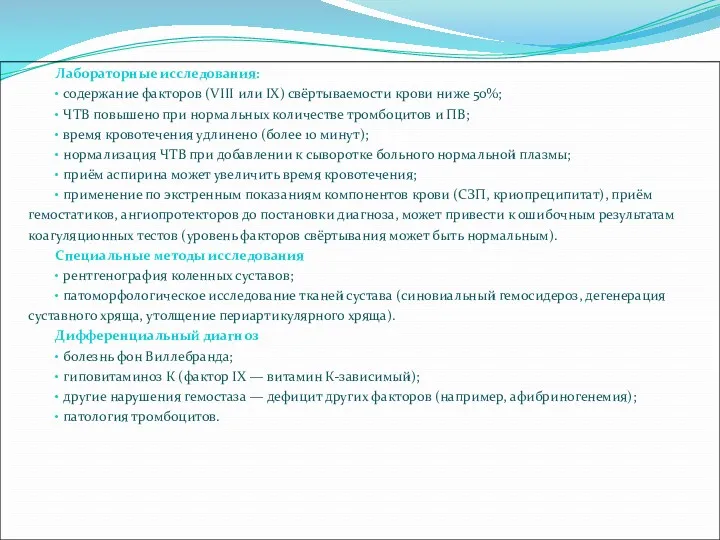

- 15. Лабораторные исследования: • содержание факторов (VIII или IX) свёртываемости крови ниже 50%; • ЧТВ повышено при

- 16. Лечение гемофилии заместительная терапия (введение концентратов VIII и IX факторов свёртывания крови); симптоматическое лечение: кровотечение в

- 17. Нарушения гемостаза в хирургической практике Тромбоцитопения – пониженное содержание тромбоцитов в периферической крови, наиболее частая причина

- 18. Диагностика: исследования костного мозга на наличие мегакариоцитов, их отсутствие свидетельствует о нарушении тромбоцитопоэза, а наличие —

- 19. Лечение: патология тромбоцитопоэза – устранение повреждающего агента, если это возможно, или лечении основного заболевания; время полужизни

- 20. Нарушения гемостаза в хирургической практике ДВС – синдром – универсальное неспецифическое нарушение системы гемостаза, характеризующееся рассеянным

- 21. Формы ДВС-синдрома Острая (часто молниеносная) - сопутствует тяжелым инфекционно-септическим заболеваниям (в том числе при абортах, во

- 22. Патогенез В зависимости от особенностей патогенеза выделяют следующие виды ДВС-синдрома: С преобладанием активации прокоагулянтного звена гемостаза

- 23. Патогенез Активация системы гемостаза со сменой фаз гипер- и гипокоагупяции внутрисосудистое свёртывание крови, агрегация Tr и

- 24. Стадии ДВС-синдрома I стадия – стадия гиперкоагуляции - генерализованная активация процесса свёртывания и агрегации клеток; II

- 25. Клиническая картина Клиническая картина ДВС-синдрома складывается из: основного заболевания и его осложнений (шок, сепсис, кровопотеря); прогрессирующих

- 26. Осложнения ДВС-синдрома Блокада микроциркуляции в органах, приводит к нарушению их функций (наиболее частые органы-мишени - легкие

- 27. Диагностика Во всех случаях необходимо начинать раннюю профилактическую терапию до появления выраженных клинических и лабораторных признаков

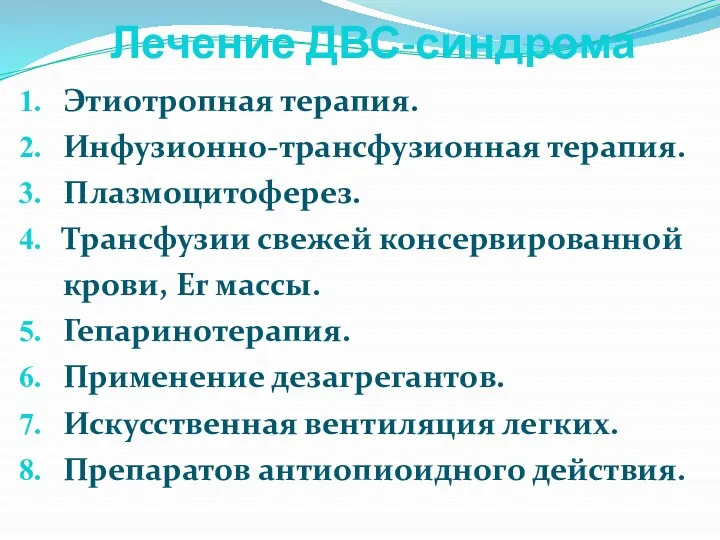

- 28. Лечение ДВС-синдрома Этиотропная терапия. Инфузионно-трансфузионная терапия. Плазмоцитоферез. Трансфузии свежей консервированной крови, Er массы. Гепаринотерапия. Применение дезагрегантов.

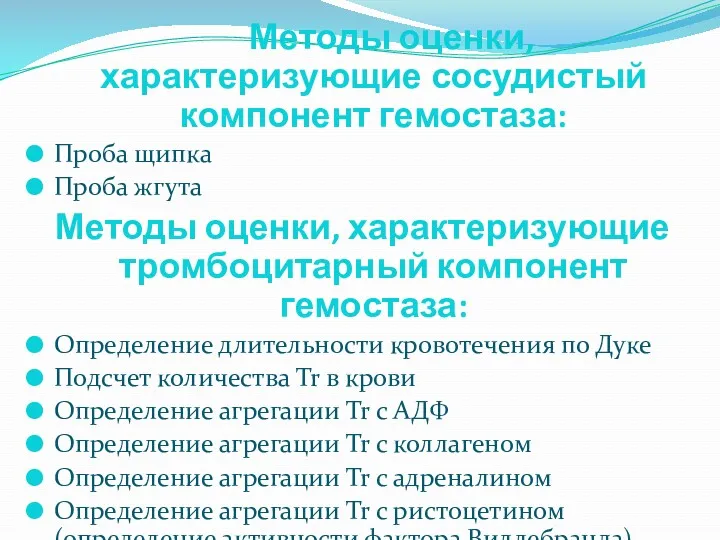

- 29. Методы оценки, характеризующие сосудистый компонент гемостаза: Проба щипка Проба жгута Методы оценки, характеризующие тромбоцитарный компонент гемостаза:

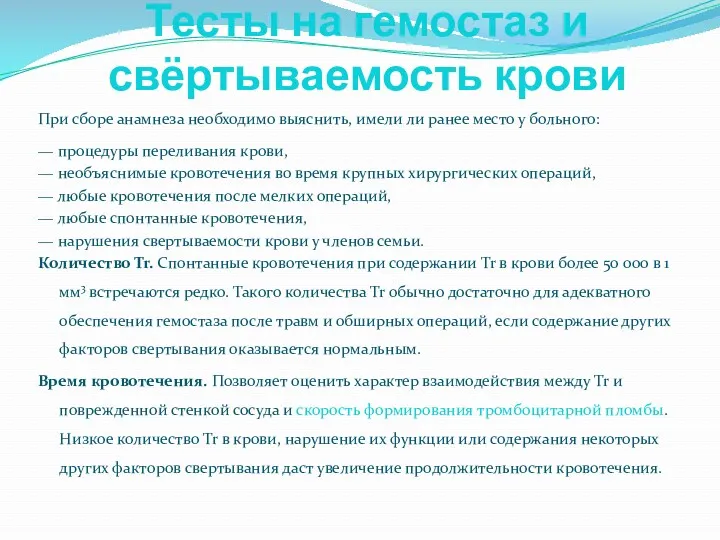

- 30. Тесты на гемостаз и свёртываемость крови При сборе анамнеза необходимо выяснить, имели ли ранее место у

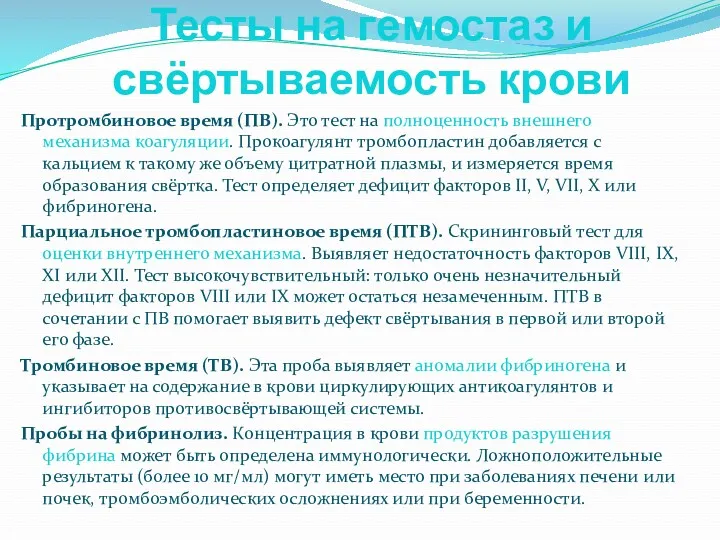

- 31. Тесты на гемостаз и свёртываемость крови Протромбиновое время (ПВ). Это тест на полноценность внешнего механизма коагуляции.

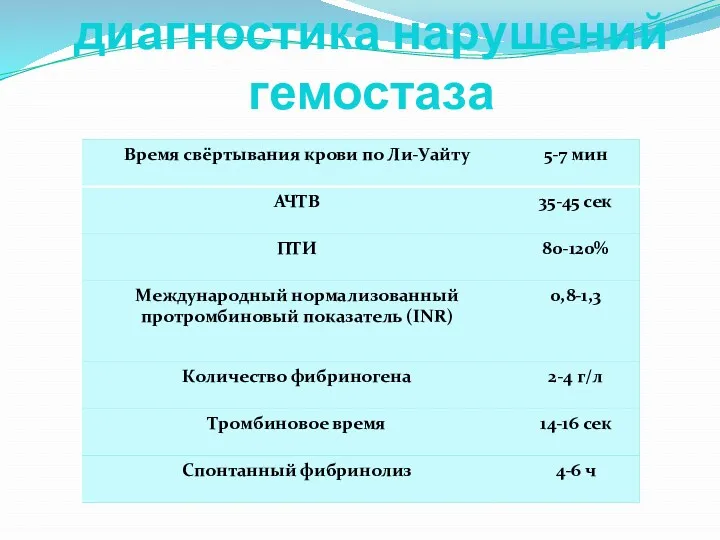

- 32. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза

- 33. Оценка риска нарушений гемостаза у хирургических больных Предоперационная оценка состояния гемостаза. Уровни внимания (в зависимости от

- 35. Скачать презентацию

Синдром разбитого сердца

Синдром разбитого сердца Классификация медицинских отходов. Работа по обращению с медицинскими отходами

Классификация медицинских отходов. Работа по обращению с медицинскими отходами Струс мозку

Струс мозку Технические регламенты и национальные стандарты по обеспечению оздоровительных услуг гостиничными организациями. (Лекция 6.2)

Технические регламенты и национальные стандарты по обеспечению оздоровительных услуг гостиничными организациями. (Лекция 6.2) Препараты выпускаемые фирмой ООО Альтфарм. Нестероидные противовоспалительные средства

Препараты выпускаемые фирмой ООО Альтфарм. Нестероидные противовоспалительные средства Жатыр мойны адам папилломавирусының инфекциясы

Жатыр мойны адам папилломавирусының инфекциясы Рак молочной железы. Скрининг и диагностика

Рак молочной железы. Скрининг и диагностика Исследование сосудов. Дополнительные методы исследования сердечно-сосудистой системы

Исследование сосудов. Дополнительные методы исследования сердечно-сосудистой системы Алалияның симптоматикасы мен механизмі

Алалияның симптоматикасы мен механизмі Алгоритм действий сотрудника аптеки. Часть 4

Алгоритм действий сотрудника аптеки. Часть 4 Острые респираторные заболевания у детей раннего и дошкольного возраста и их профилактика. (Лекция 7)

Острые респираторные заболевания у детей раннего и дошкольного возраста и их профилактика. (Лекция 7) Высшая нервная деятельность

Высшая нервная деятельность Bronchial asthma in children (treatment)

Bronchial asthma in children (treatment) Предметы гигиены полости рта. Методы чистки зубов

Предметы гигиены полости рта. Методы чистки зубов Дифференциальный диагноз заболеваний аноректальной области

Дифференциальный диагноз заболеваний аноректальной области Болезни оперированного желудка

Болезни оперированного желудка Итранатальные повреждения ЦНС (родовая травма)

Итранатальные повреждения ЦНС (родовая травма) Вскармливание детей 1 года жизни . Естественное вскармливание. Оценка питания ребенка при естественном вскармливании

Вскармливание детей 1 года жизни . Естественное вскармливание. Оценка питания ребенка при естественном вскармливании Остеомиелиттің емі

Остеомиелиттің емі Патологиялық анатомияның басты әдісі

Патологиялық анатомияның басты әдісі Классный час Профилактика ОРВИ

Классный час Профилактика ОРВИ Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава

Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава Болезнь Гоше

Болезнь Гоше Structura morfo-funcţională a intestinului

Structura morfo-funcţională a intestinului Роль воды и минеральных веществ в формировании потребительских свойств продовольственных товаров

Роль воды и минеральных веществ в формировании потребительских свойств продовольственных товаров Наука нозология

Наука нозология Оспа натуральная и ветряная

Оспа натуральная и ветряная Классический массаж. Приемы

Классический массаж. Приемы