Содержание

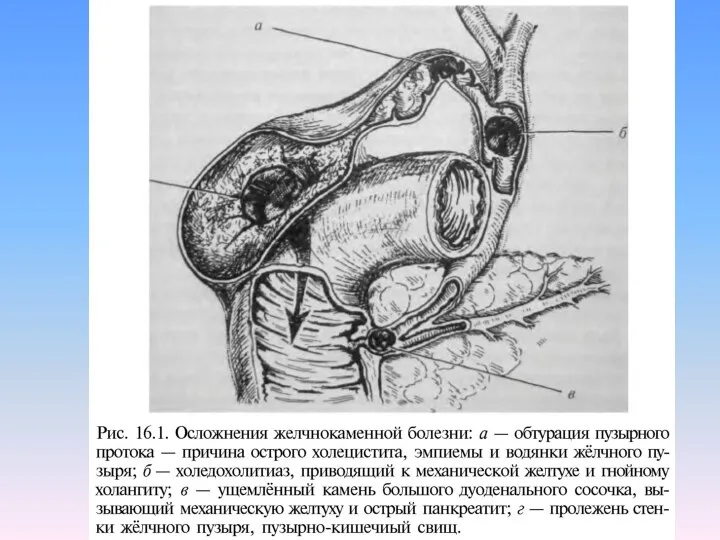

- 3. Холедохолитиаз Это осложнение наблюдают в 30-35% случаев ЖКБ, при этом более чем в половине наблюдений встречаются

- 4. Инструментальная диагностика зависит от условий, в которой её проводят: до операции, интраоперационно или после операции. Дооперационная

- 5. Интраоперационная диагностика: - холангиография; - холедохоскопия через пузырный проток или холедохотомию. Послеоперационная диагностика: - фистулохолангиография (в

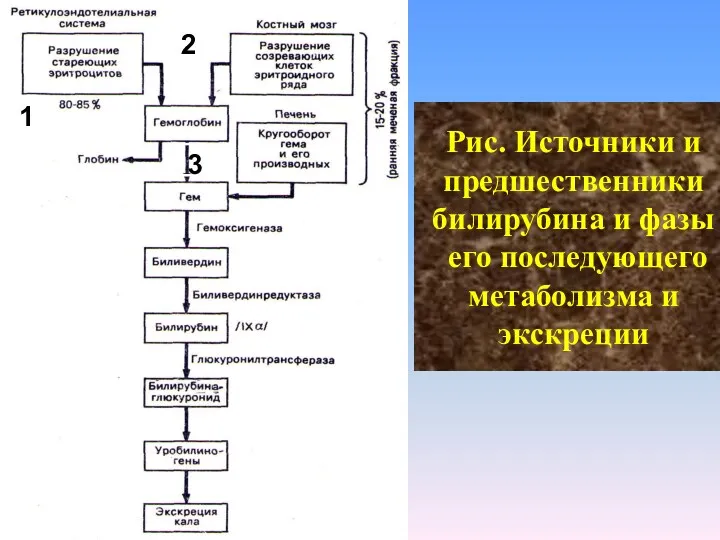

- 6. Рис. Источники и предшественники билирубина и фазы его последующего метаболизма и экскреции 1 2 3

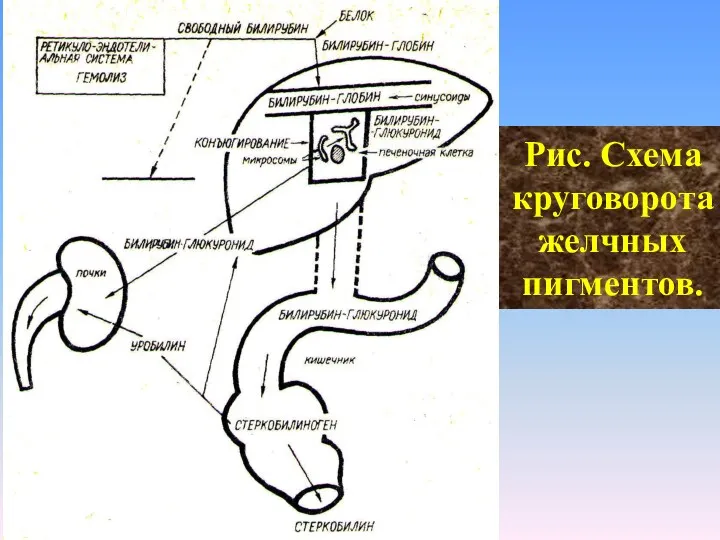

- 7. Рис. Схема круговорота желчных пигментов.

- 8. Механическая желтуха: - осложнение патологических процессов, нарушающих отток желчи на различных уровнях желчевыводящих протоков.

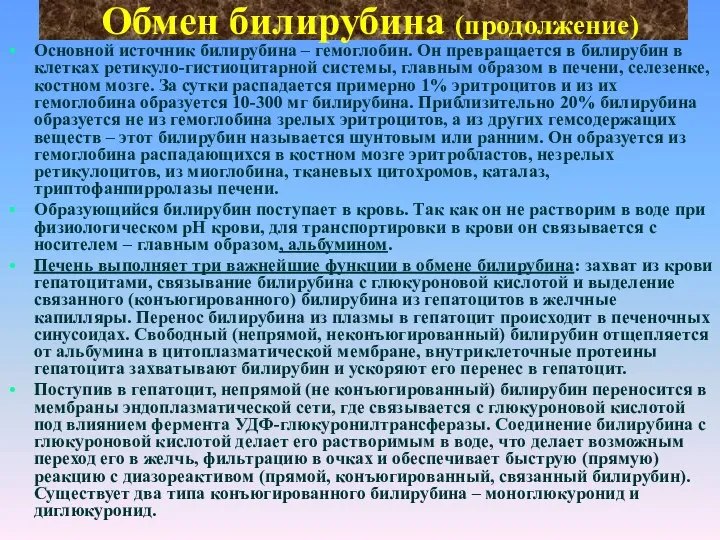

- 9. Обмен билирубина

- 10. Обмен билирубина (продолжение) Основной источник билирубина – гемоглобин. Он превращается в билирубин в клетках ретикуло-гистиоцитарной системы,

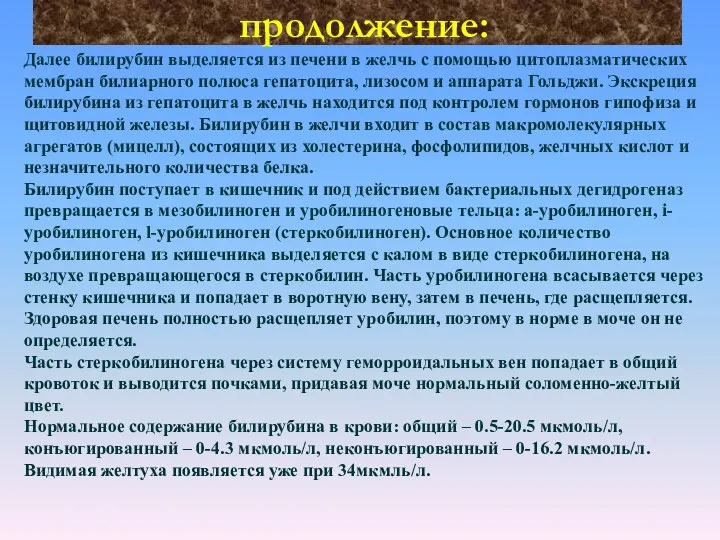

- 11. продолжение: Далее билирубин выделяется из печени в желчь с помощью цитоплазматических мембран билиарного полюса гепатоцита, лизосом

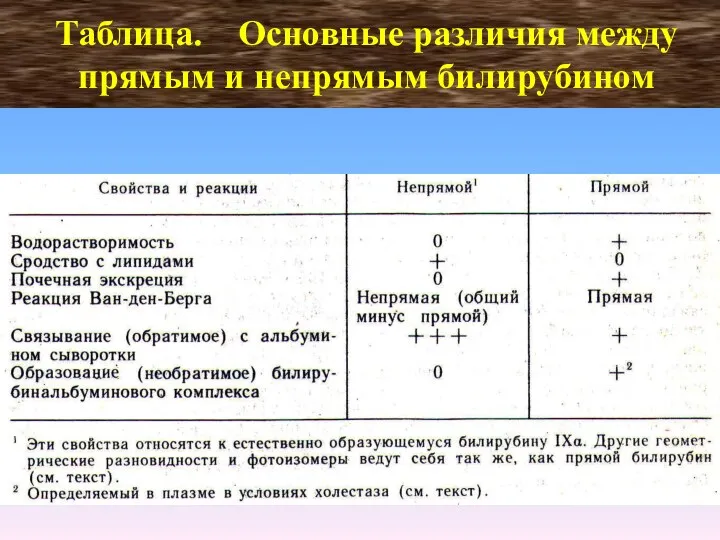

- 12. Таблица. Основные различия между прямым и непрямым билирубином

- 13. Билирубин отсутствует в подлинных секретах Слёзы Слюна Сок поджелудочной железы На развитие желтухи влияют такие факторы,

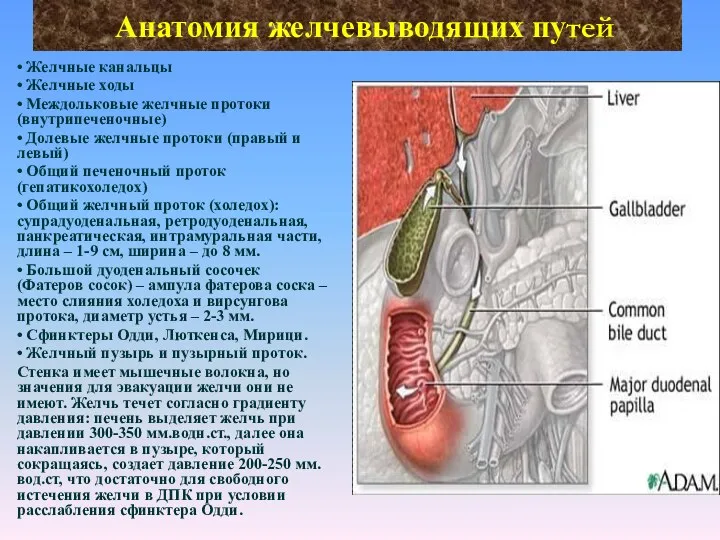

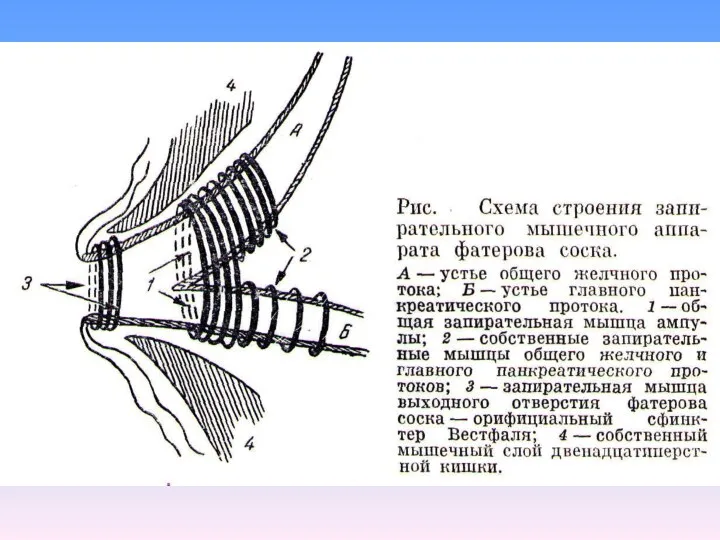

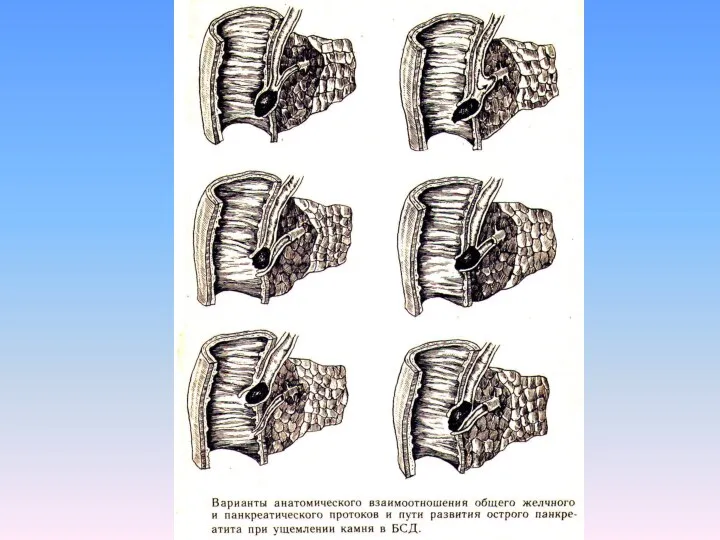

- 14. Анатомия желчевыводящих путей • Желчные канальцы • Желчные ходы • Междольковые желчные протоки (внутрипеченочные) • Долевые

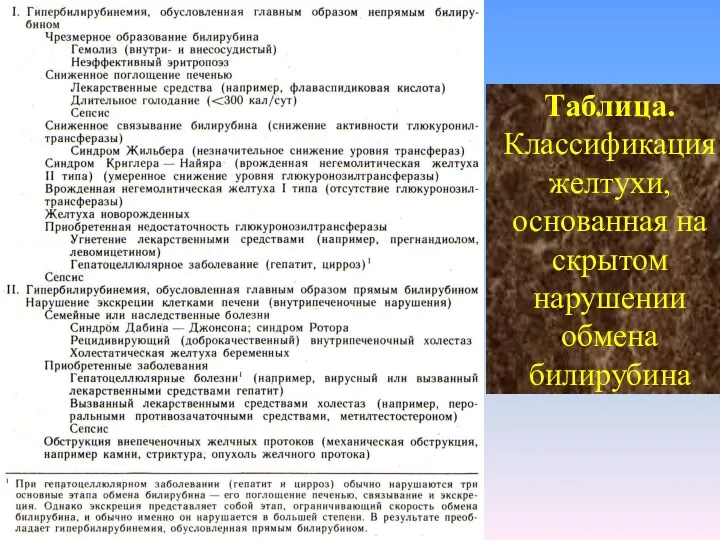

- 17. Таблица. Классификация желтухи, основанная на скрытом нарушении обмена билирубина

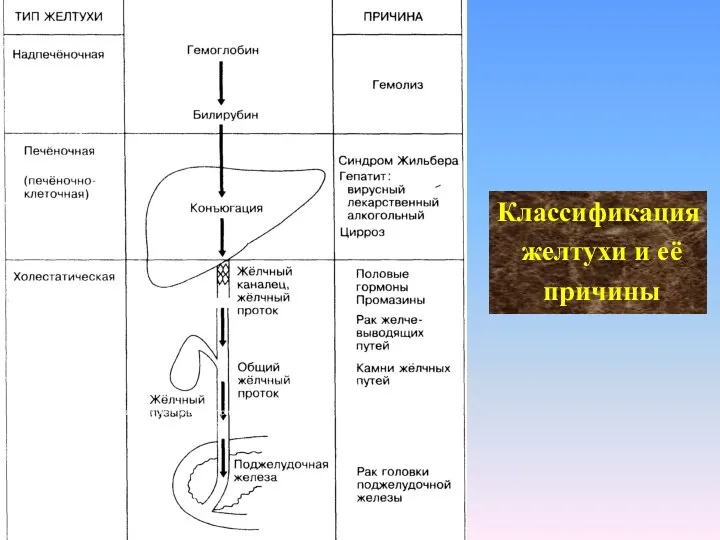

- 18. Рис. 12-7. Классификация желтухи и её причины. Классификация желтухи и её причины

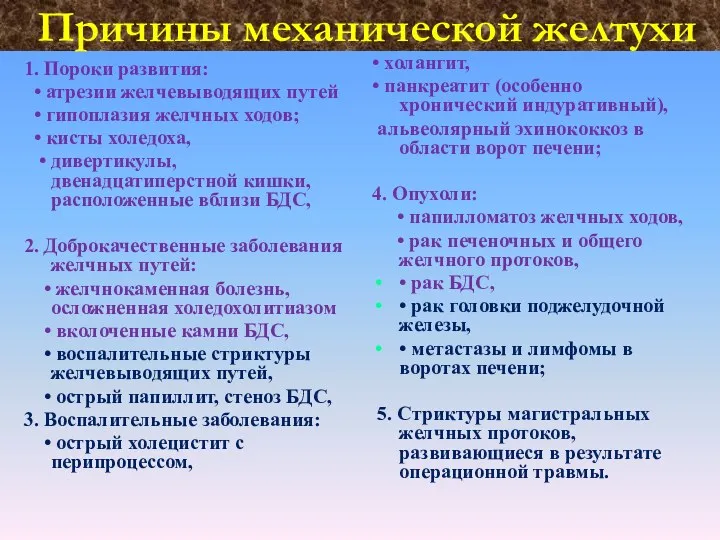

- 19. Причины механической желтухи 1. Пороки развития: • атрезии желчевыводящих путей • гипоплазия желчных ходов; • кисты

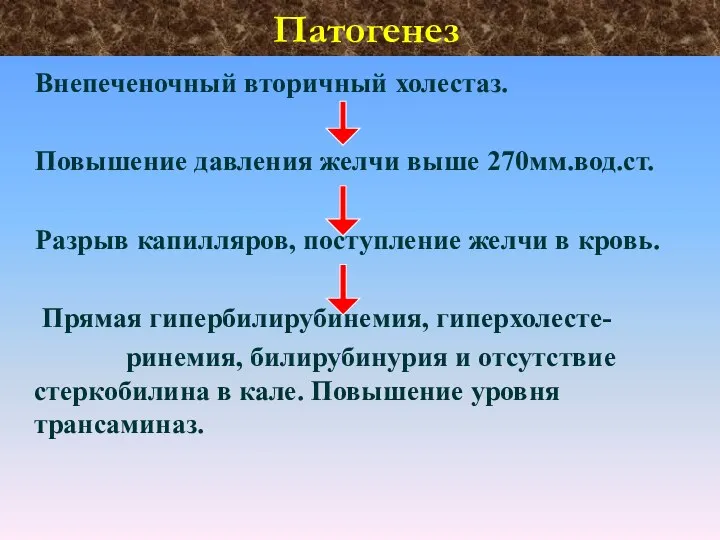

- 24. Патогенез Внепеченочный вторичный холестаз. Повышение давления желчи выше 270мм.вод.ст. Разрыв капилляров, поступление желчи в кровь. Прямая

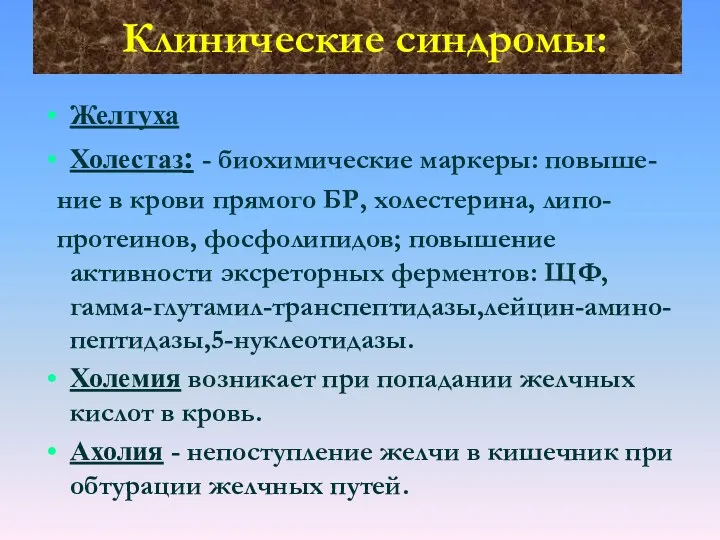

- 25. Клинические синдромы: Желтуха Холестаз: - биохимические маркеры: повыше- ние в крови прямого БР, холестерина, липо- протеинов,

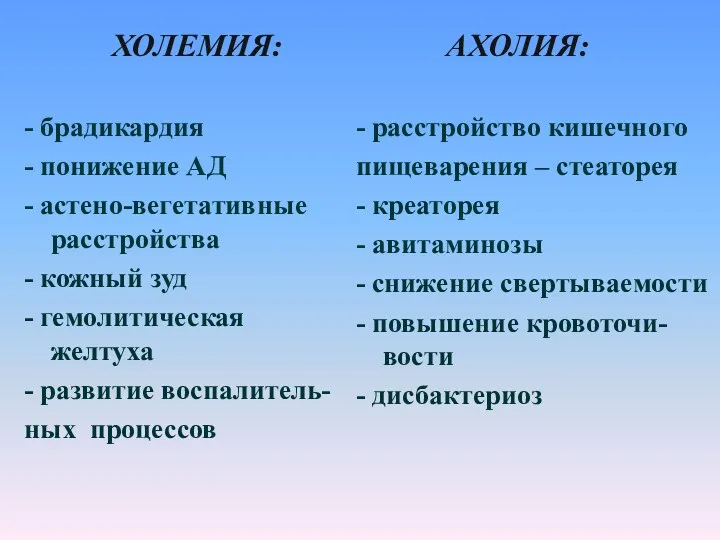

- 26. ХОЛЕМИЯ: - брадикардия - понижение АД - астено-вегетативные расстройства - кожный зуд - гемолитическая желтуха -

- 27. Основные методы диагностики

- 28. Диагностика: УЗИ

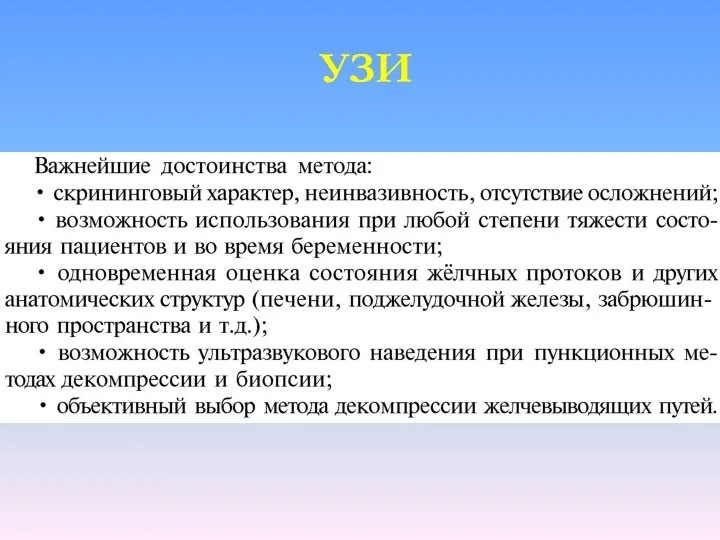

- 29. УЗИ

- 30. Эндоскопические методы: ФГДС норм. БДС острый папиллит рак БДС Вколоченный камень БДС

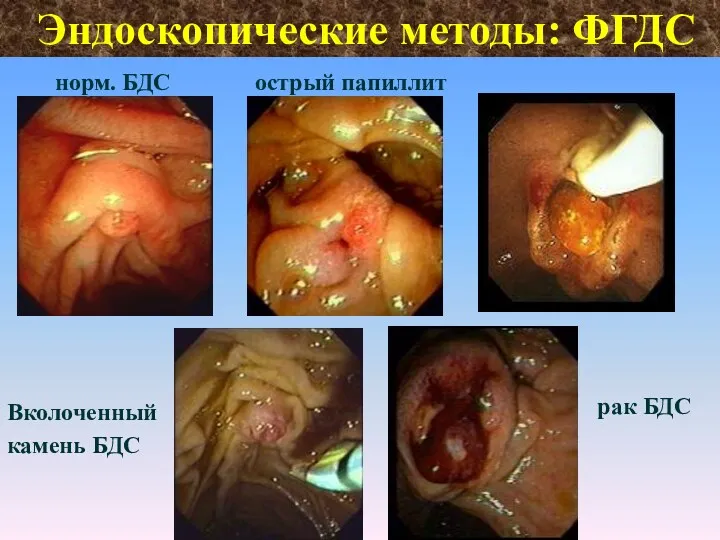

- 31. Рентгенологические методики: ЭРПХГ: канюляция БДС

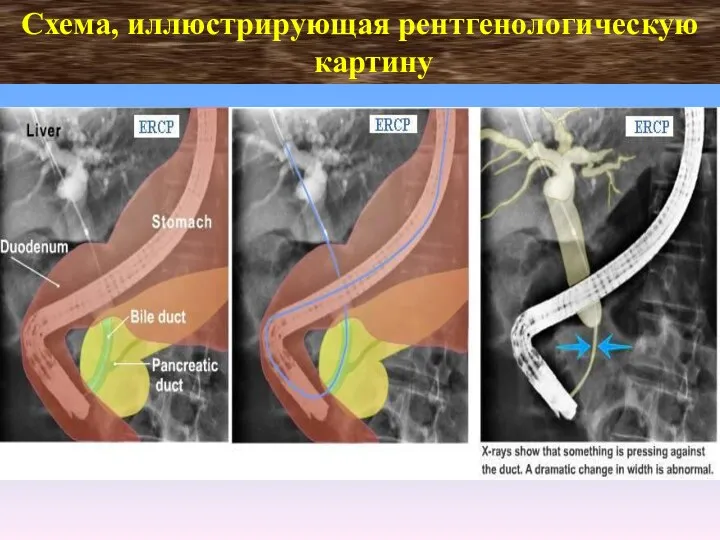

- 32. Схема, иллюстрирующая рентгенологическую картину

- 33. Показания к ЭРПХГ: 1) необходимость уточнения характера патологического процесса в поджелудочной железе, в первую очередь, верификации

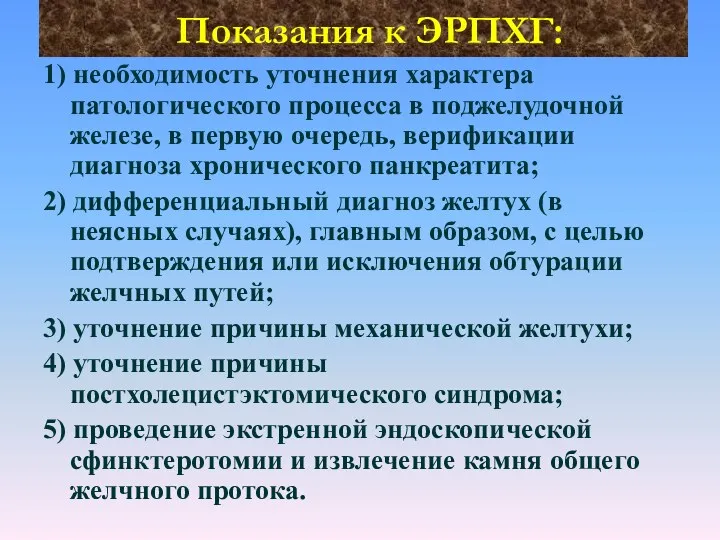

- 34. Противопоказания и ограничения: Проведение ЭРХПГ противопоказано при: 1) остром панкреатите; 2) остром инфаркте миокарда, инсульте, гипертоническом

- 35. Признаки механической желтухи: Холедохолитиаз характеризуется наличием одиночного или множественных просветлений в расширенных желчных протоках на фоне

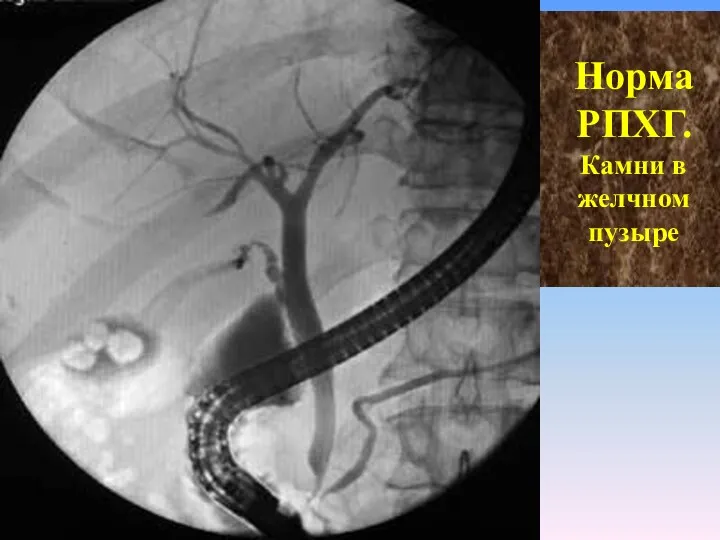

- 36. Норма РПХГ. Камни в желчном пузыре

- 37. Холедохолитиаз: расширенные желчные протоки, округлые, с четкими, ровными контурами дефекты наполнения - конкременты в просвете холедоха

- 38. Стриктуры холедоха: сужение холедоха на протяжении с четкими ровными контурами, коническое, расширение проксимально расположенных протоков

- 39. Холангиокарцинома: наличие дефекта наполнения с нечет-кими, неровными контурами и слабого контрастирования проксимальных протоков(изобр.1) наличие блока контрас-тирования,

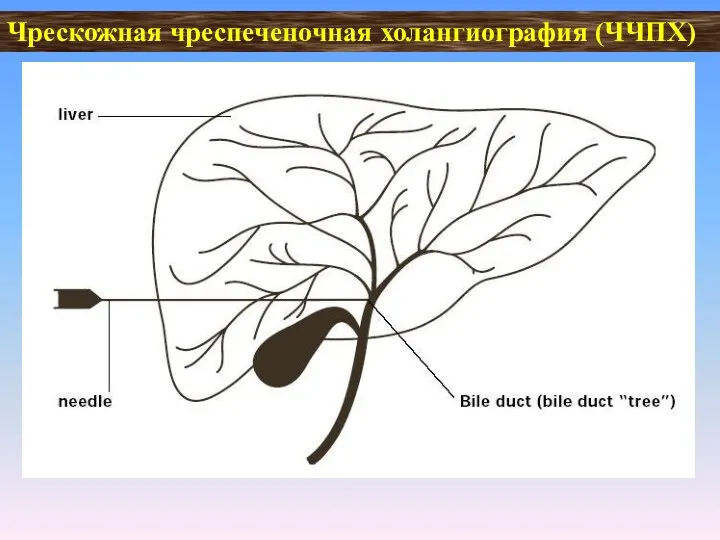

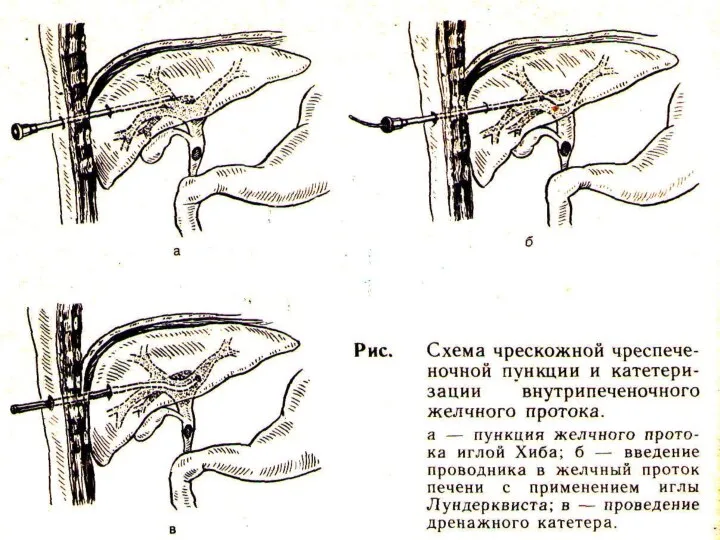

- 40. Чрескожная чреспеченочная холангиография Для пункции внутрипеченочных желчных протоков применяются специальные тонкие иглы, конструкция которых позволяет избежать

- 41. Чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧПХ)

- 43. Рис. Антеградное наружно-внутреннее дренирование желчных протоков

- 44. Чрескожная гепатохолангиограмма Камень терминального отдела холедоха Стриктура терминального отдела холедоха

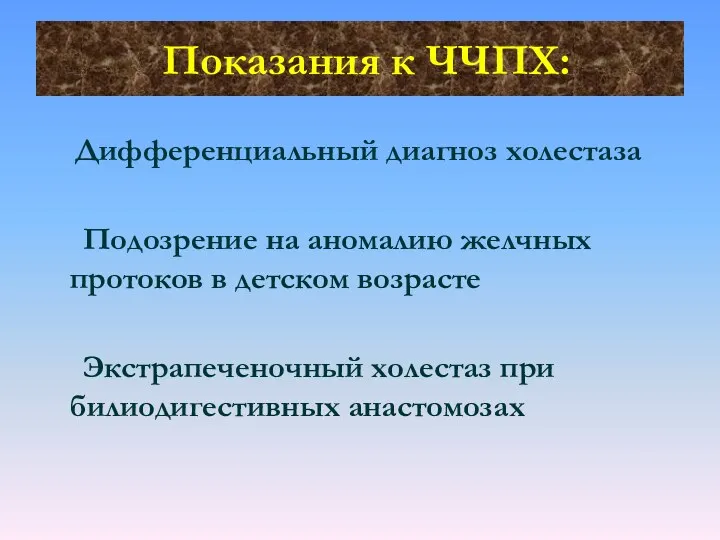

- 45. Показания к ЧЧПХ: Дифференциальный диагноз холестаза Подозрение на аномалию желчных протоков в детском возрасте Экстрапеченочный холестаз

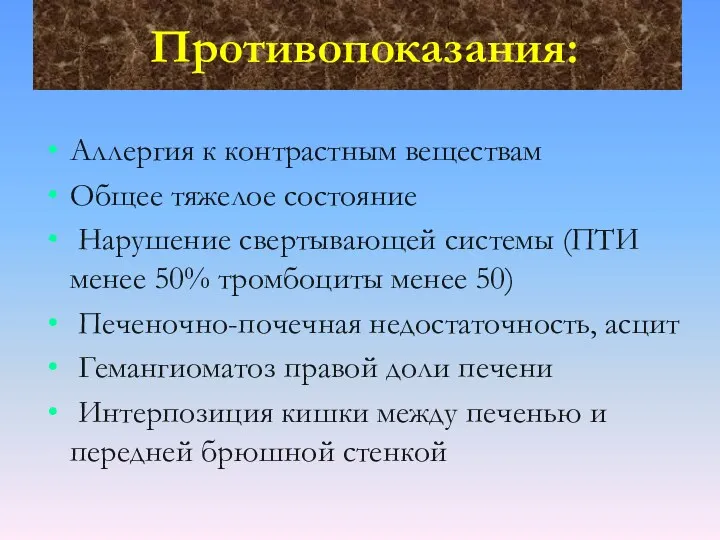

- 46. Противопоказания: Аллергия к контрастным веществам Общее тяжелое состояние Нарушение свертывающей системы (ПТИ менее 50% тромбоциты менее

- 47. Осложнения ЧЧПХ: Желчный перитонит Кровотечение Образование свищей между желчными протоками и сосудами печени с проникновением бактерий

- 48. Компьютерная томография и МРТ: При наличии обоснованного подозрения на рак поджелудочной железы проводят КТ с контрастным

- 49. Холедохолитиаз: наличие дефекта наполнения с четкими ровными контурами, расширение протоков

- 50. Рак БДС: сужение терминального отдела холедоха по типу «сигары»

- 51. Контрастирование через желчный пузырь = холецистохолангиография: Один из распространенных способов контрастирования билиарного дерева - использование холецистостомы,

- 52. Эндосонография: Точно диагностировать холедохолитиаз у больных с отрицательными данными УЗИ (желчные протоки не расширены, камней в

- 53. Нормальные протоки Холедохолитиаз: резко расширенные протоки

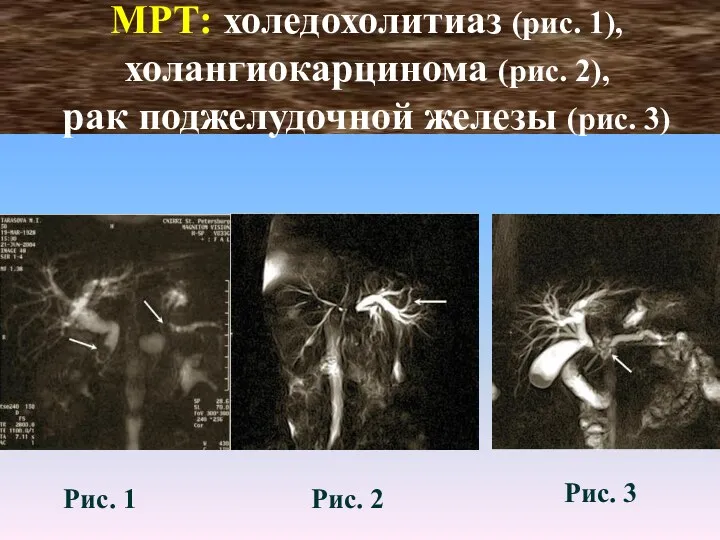

- 54. МРТ: холедохолитиаз (рис. 1), холангиокарцинома (рис. 2), рак поджелудочной железы (рис. 3) Рис. 1 Рис. 2

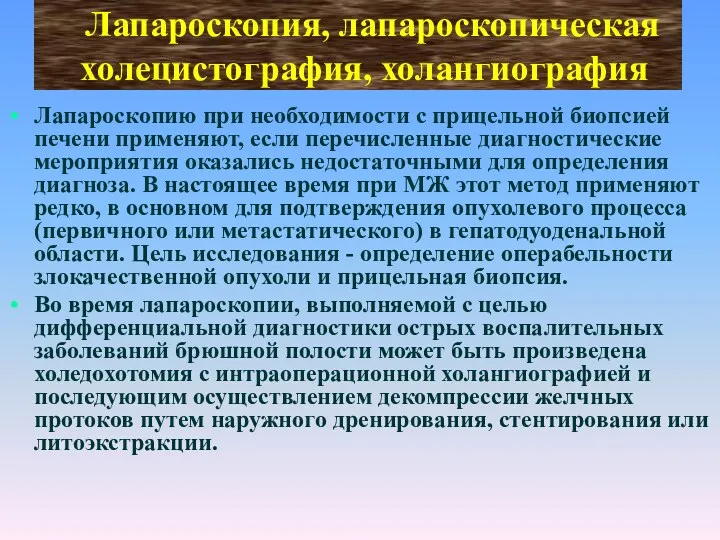

- 55. Лапароскопия, лапароскопическая холецистография, холангиография Лапароскопию при необходимости с прицельной биопсией печени применяют, если перечисленные диагностические мероприятия

- 56. Интраоперационное выявление обтурации желчных путей: Интраоперационное выявление обструкции желчных протоков на сегодняшний день применяется редко. Проводится

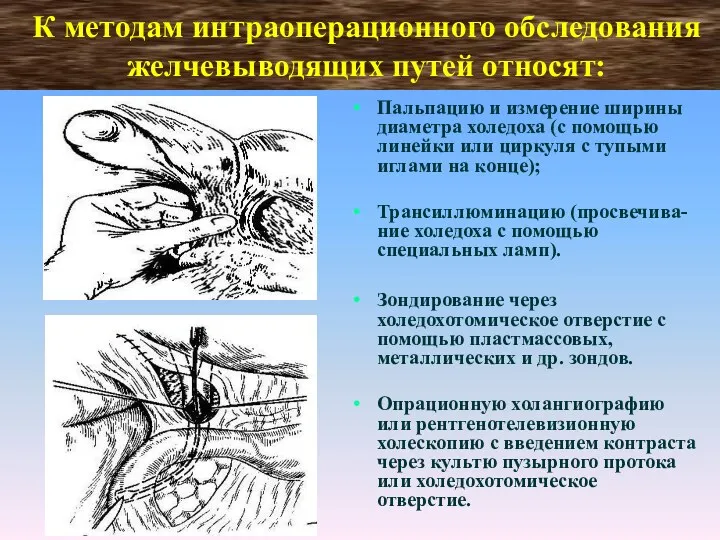

- 57. К методам интраоперационного обследования желчевыводящих путей относят: Пальпацию и измерение ширины диаметра холедоха (с помощью линейки

- 58. Выделение пузырного протока при лапароскопической холецистэктомии, вскрытие его просвета, канюляция и введение контраста

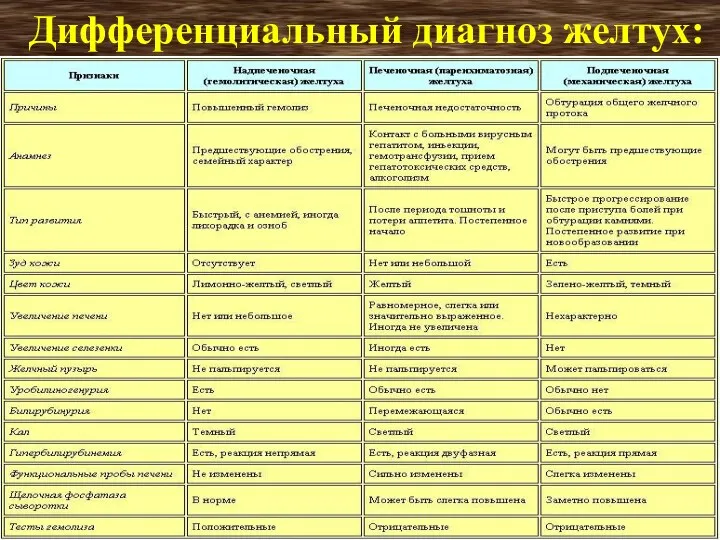

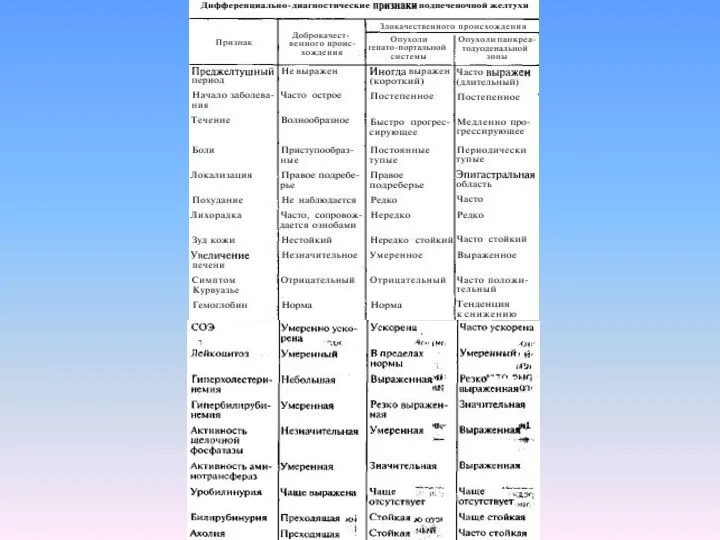

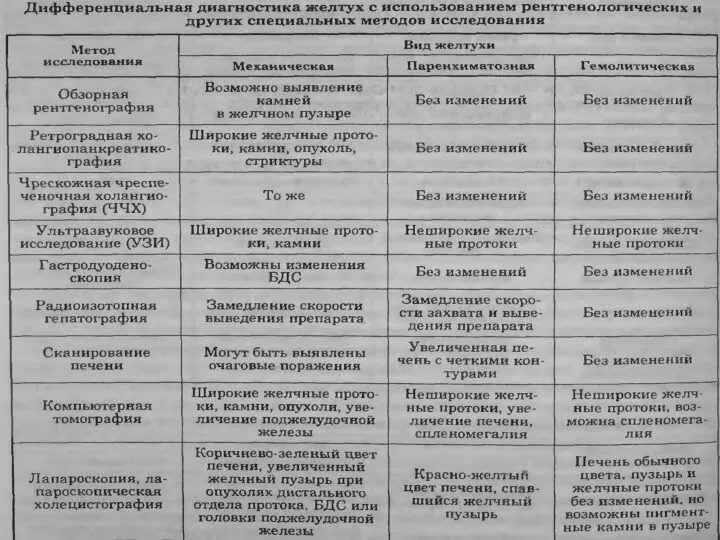

- 59. Дифференциальный диагноз желтух:

- 60. продолжение: 1. Пороки развития: встречаются в детском возрасте, желтуха с рождения, при отсутствии хирургического лечения умирают

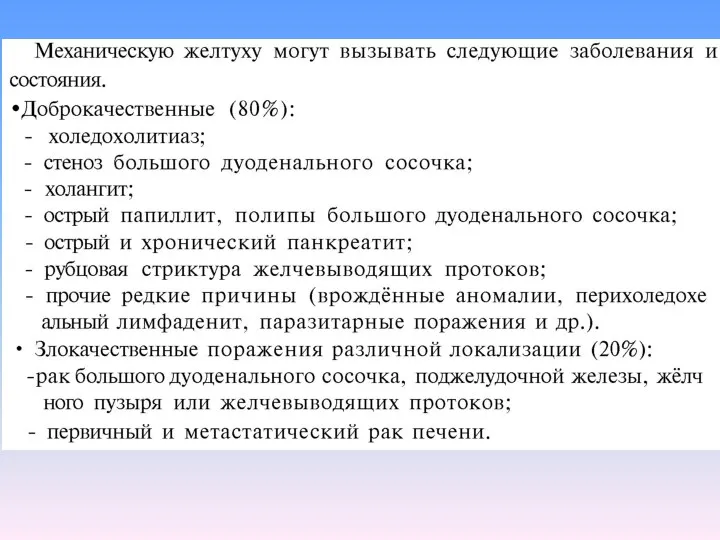

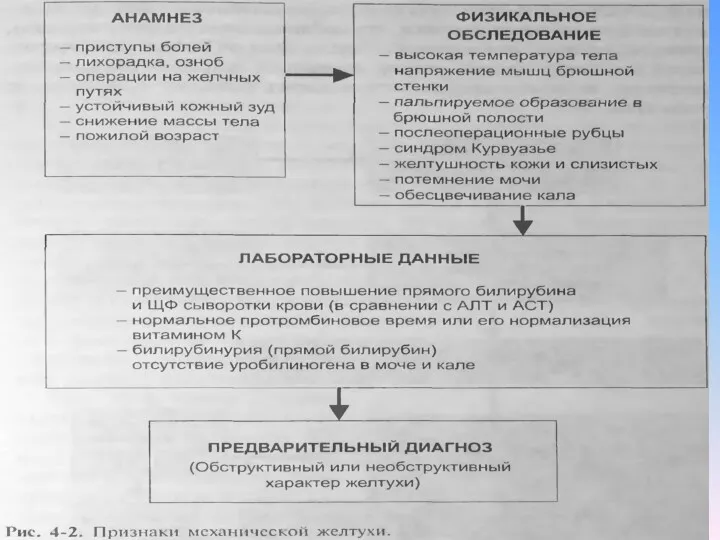

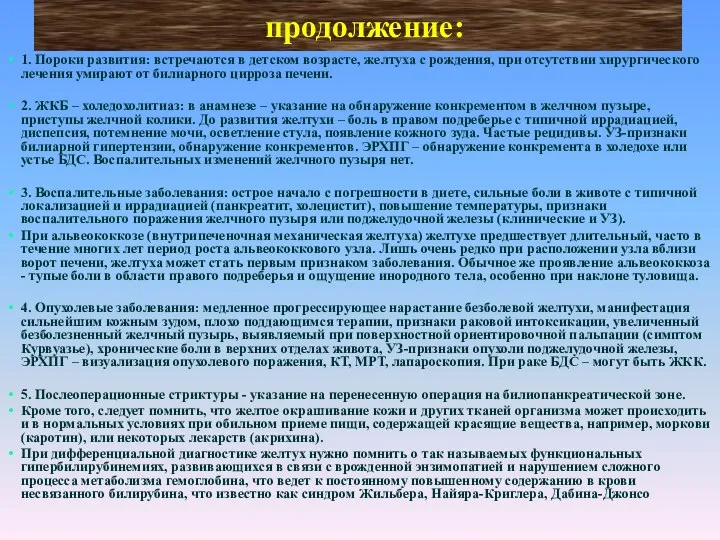

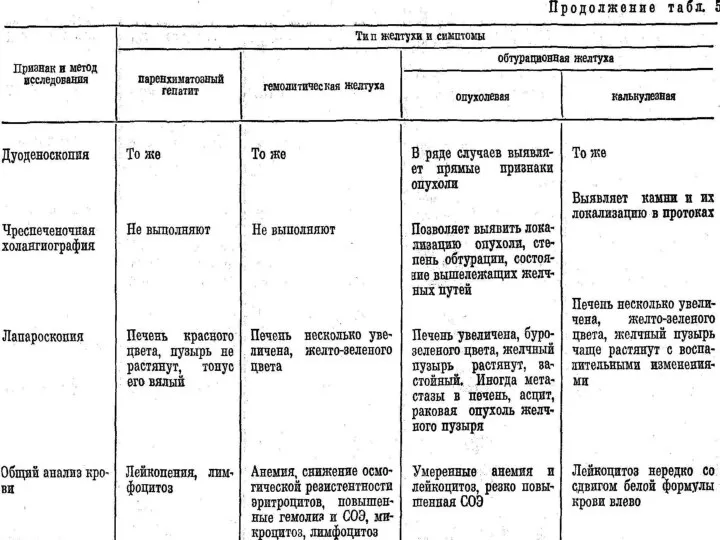

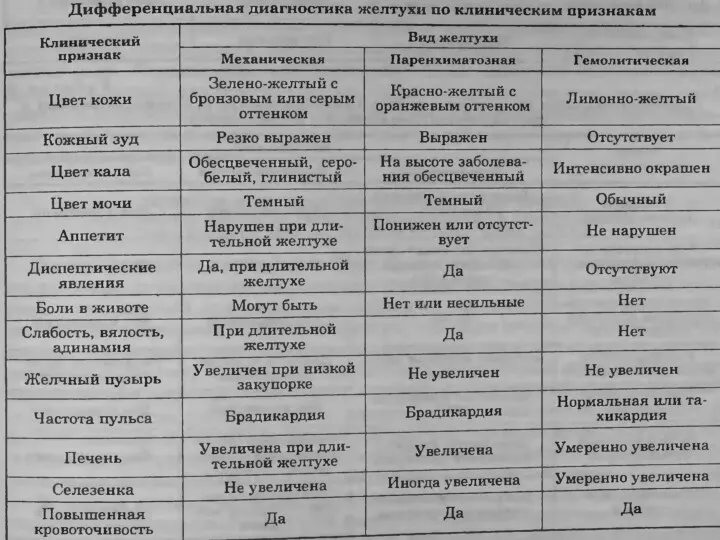

- 61. Диагностика при желтухах

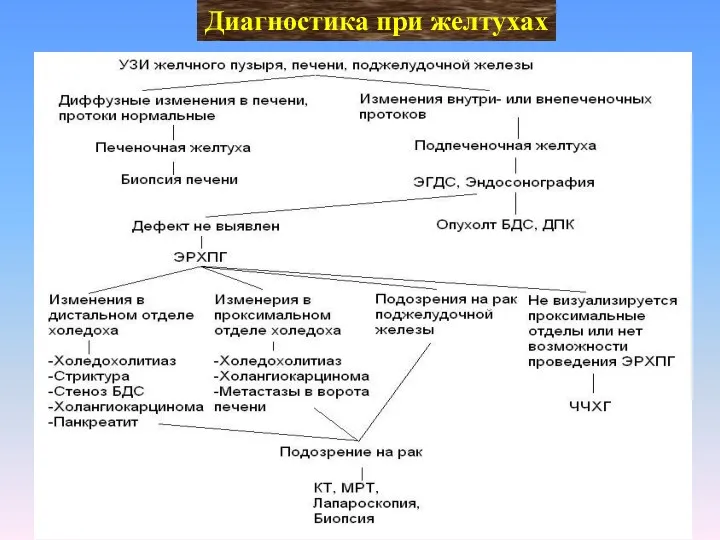

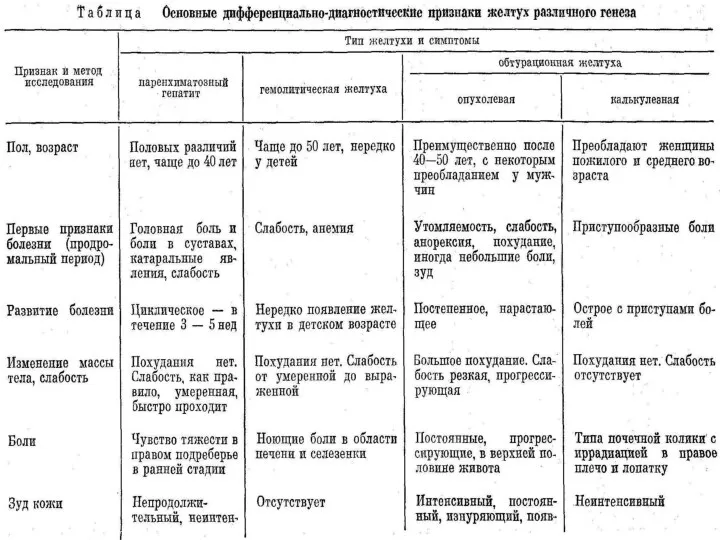

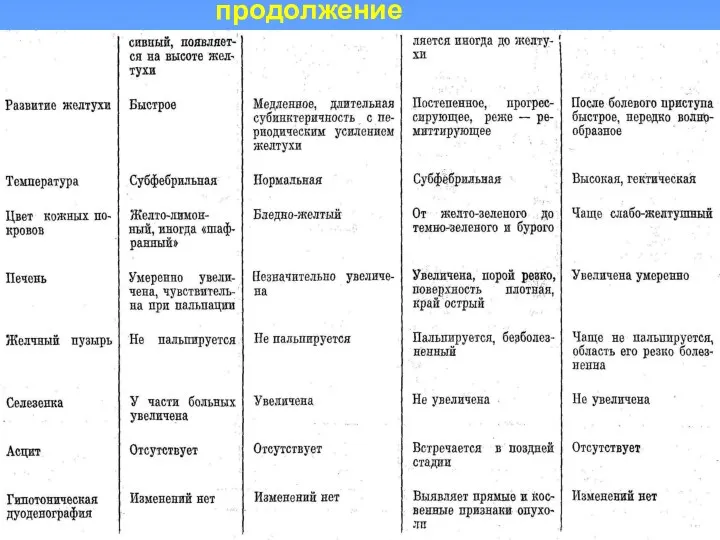

- 63. продолжение

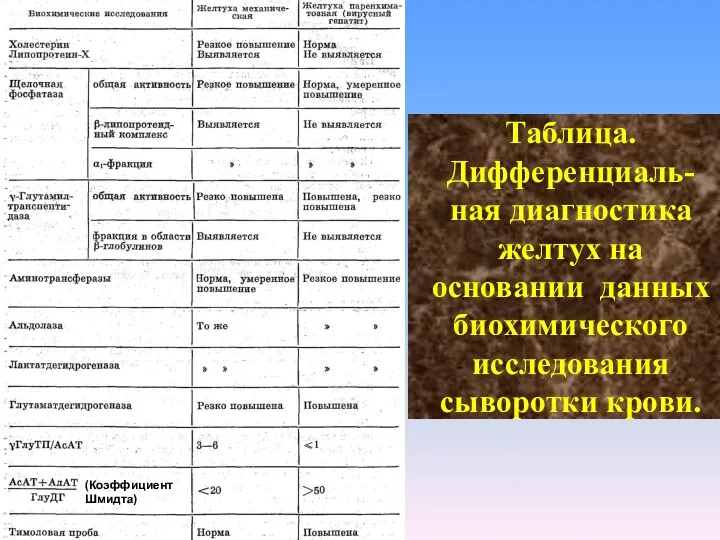

- 65. Таблица. Дифференциаль-ная диагностика желтух на основании данных биохимического исследования сыворотки крови. (Коэффициент Шмидта)

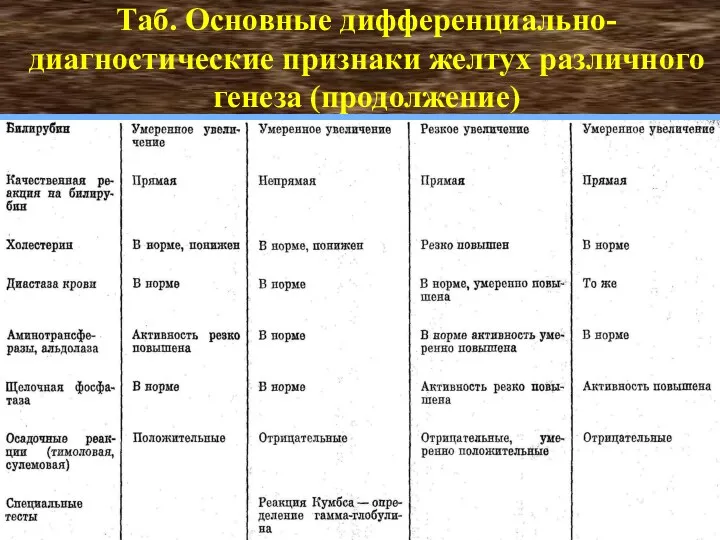

- 66. Таб. Основные дифференциально-диагностические признаки желтух различного генеза (продолжение)

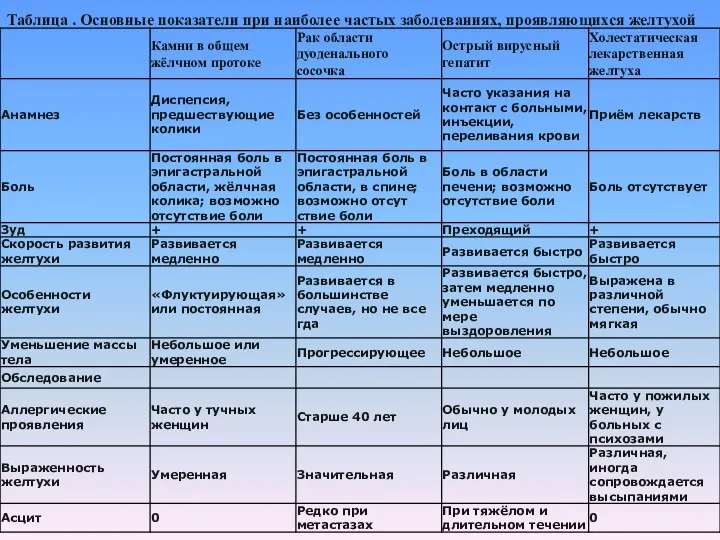

- 67. Таблица . Основные показатели при наиболее частых заболеваниях, проявляющихся желтухой

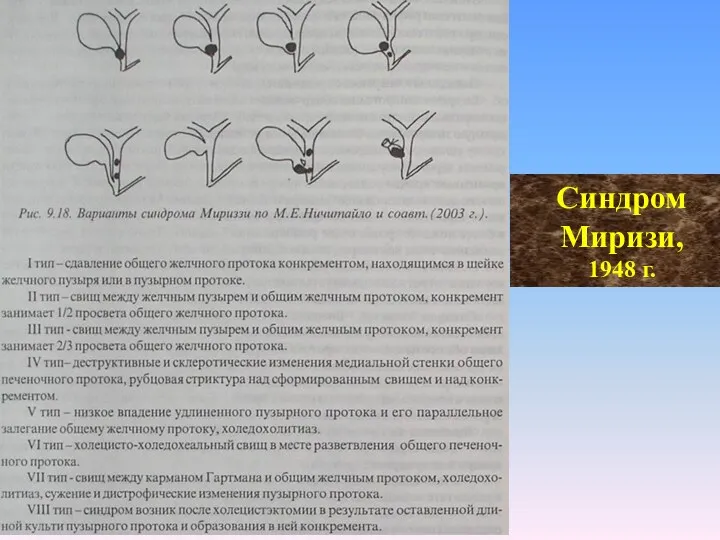

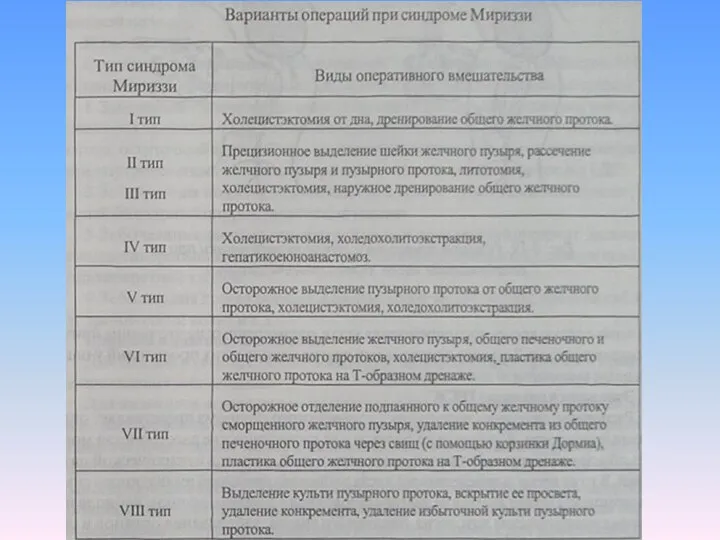

- 72. Синдром Миризи, 1948 г.

- 74. Классическая триада при гемолитической желтухе КЛИНИЧЕСКАЯ ТРИАДА: Желтуха Спленомегалия Анемия. В генезе ГЖ ведущим является повышенный

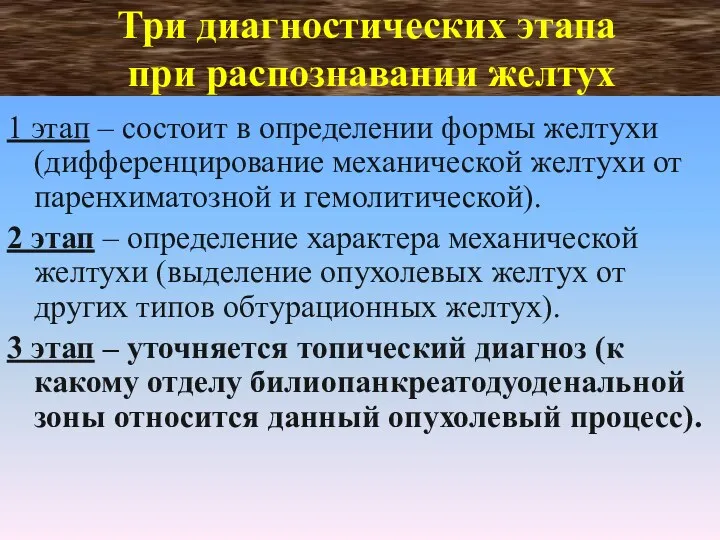

- 75. Три диагностических этапа при распознавании желтух 1 этап – состоит в определении формы желтухи (дифференцирование механической

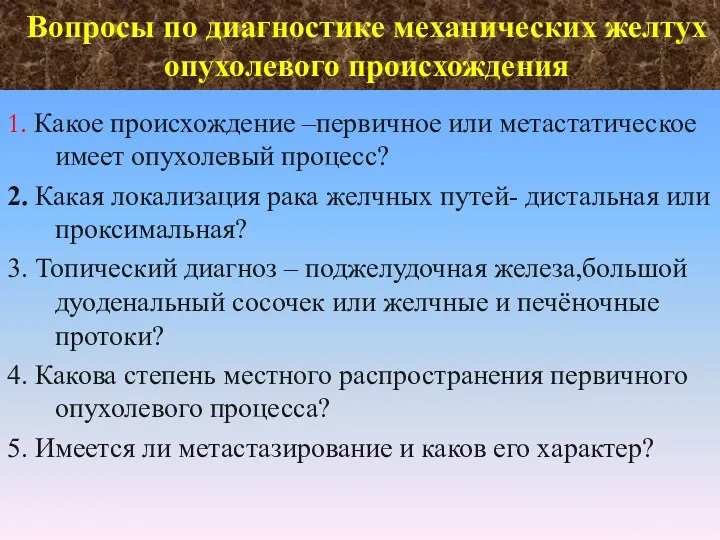

- 76. Вопросы по диагностике механических желтух опухолевого происхождения 1. Какое происхождение –первичное или метастатическое имеет опухолевый процесс?

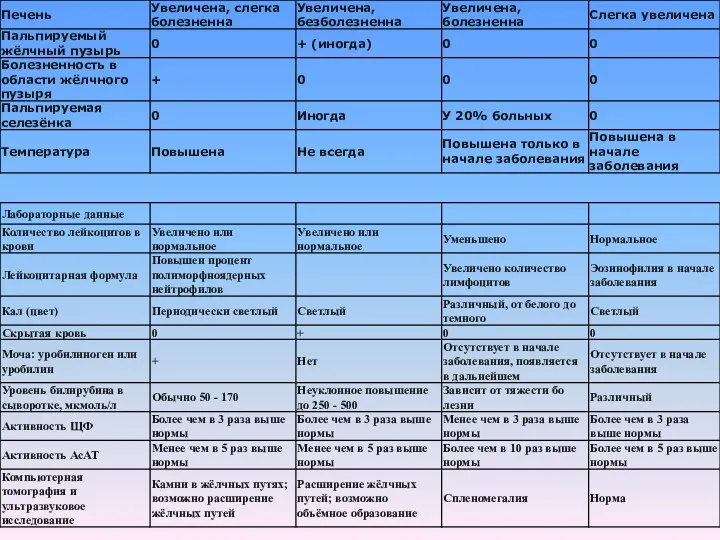

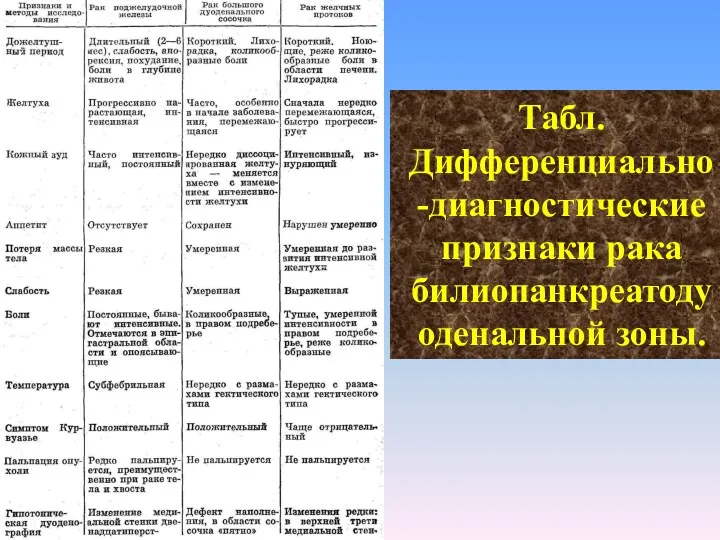

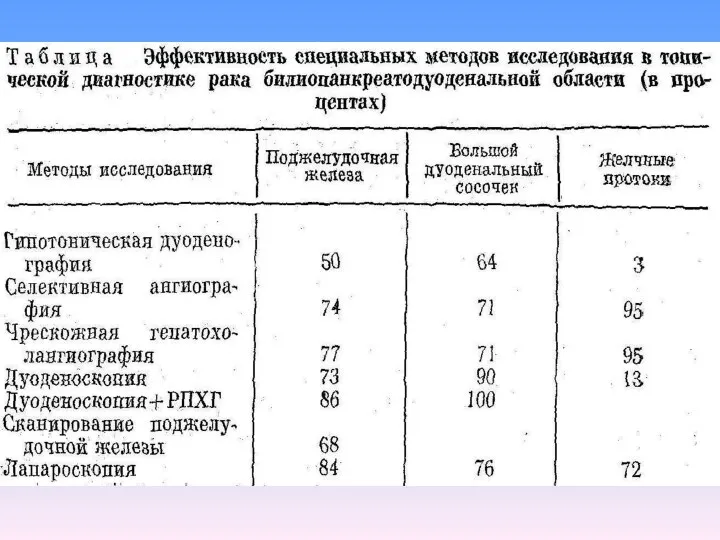

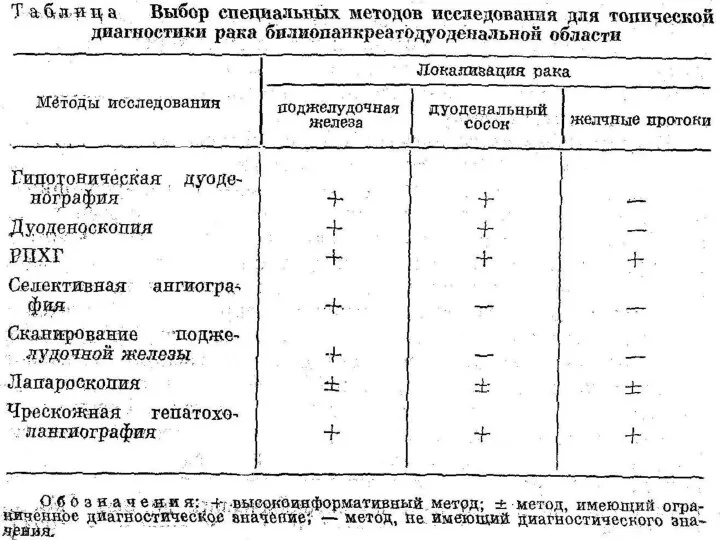

- 77. Табл. Дифференциально-диагностические признаки рака билиопанкреатодуоденальной зоны.

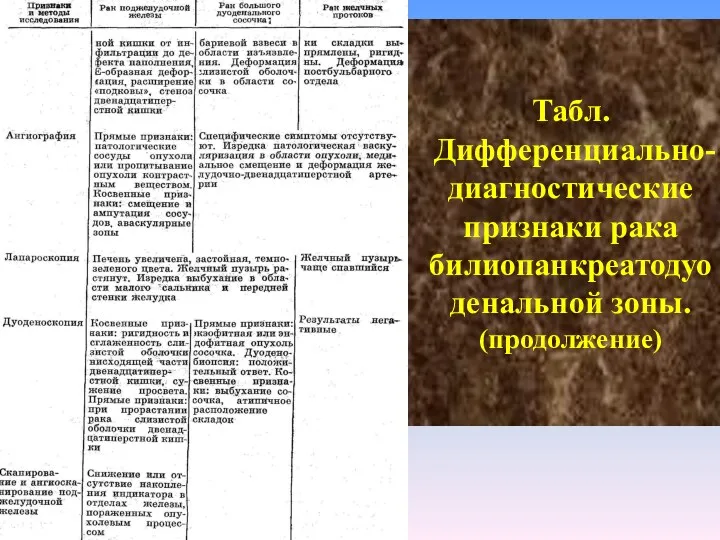

- 78. Табл. Дифференциально-диагностические признаки рака билиопанкреатодуоденальной зоны. (продолжение)

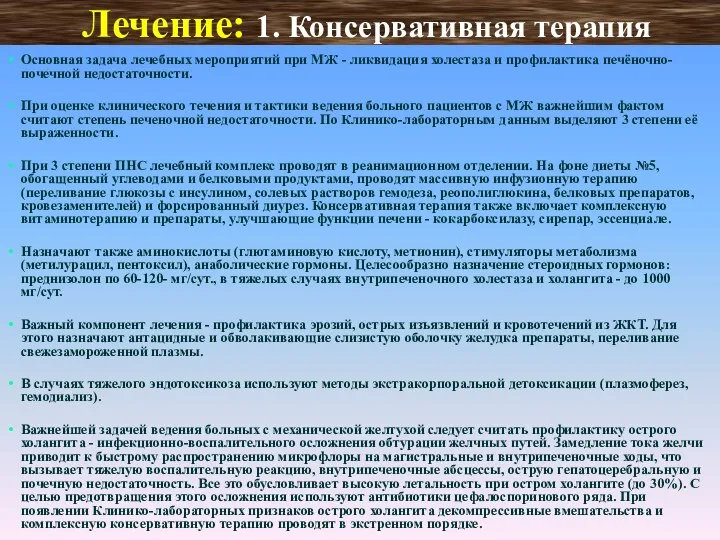

- 81. Лечение: 1. Консервативная терапия Основная задача лечебных мероприятий при МЖ - ликвидация холестаза и профилактика печёночно-почечной

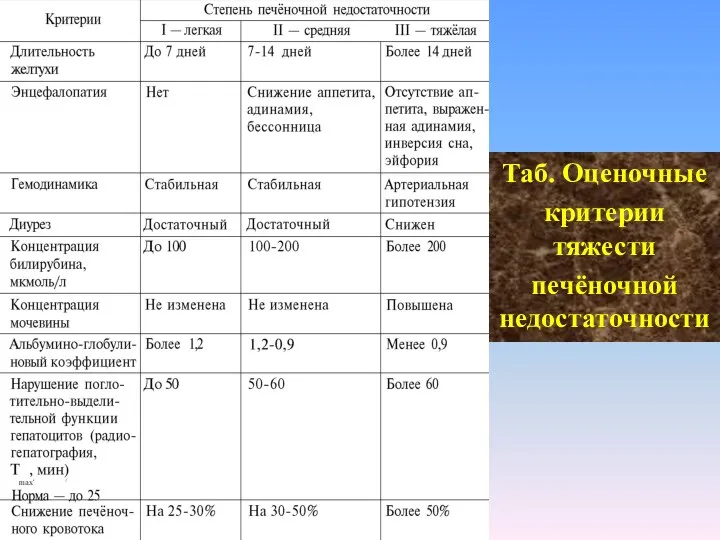

- 82. Таб. Оценочные критерии тяжести печёночной недостаточности

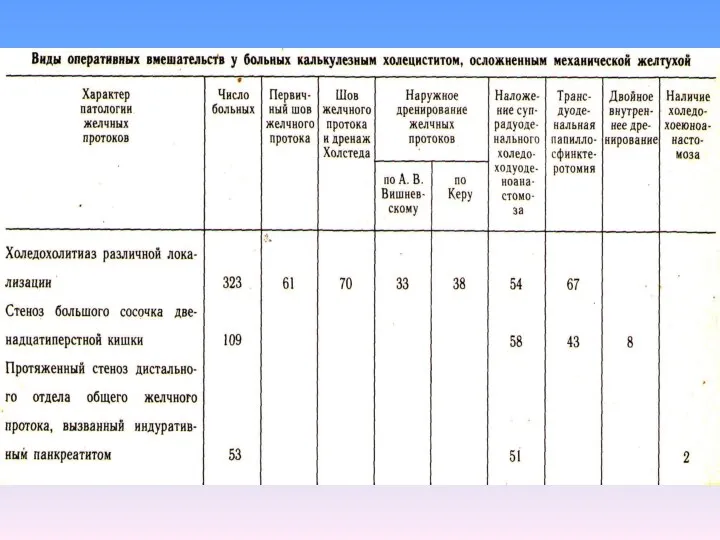

- 83. 2. Хирургические методы лечения: К малоинвазивным инструментальным методам относятся: • Эндоскопические методы (лечебная ЭРХПГ с эндоскопической

- 84. Эндоскопические методы (лечебная ЭРПХГ): Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) и литоэкстракция: - Метод выбора при желтухах, обусловленных холедохолитиазом,

- 85. Соустья между желчным пузырём и пищеварительным трактом 8 мая 1887 г. впервые в мире основоположник операций

- 86. Техника наложения соустий желчного пузыря с ЖКТр 1) Отсутствие резких патологических изменений ЖП, определяемых на глаз.

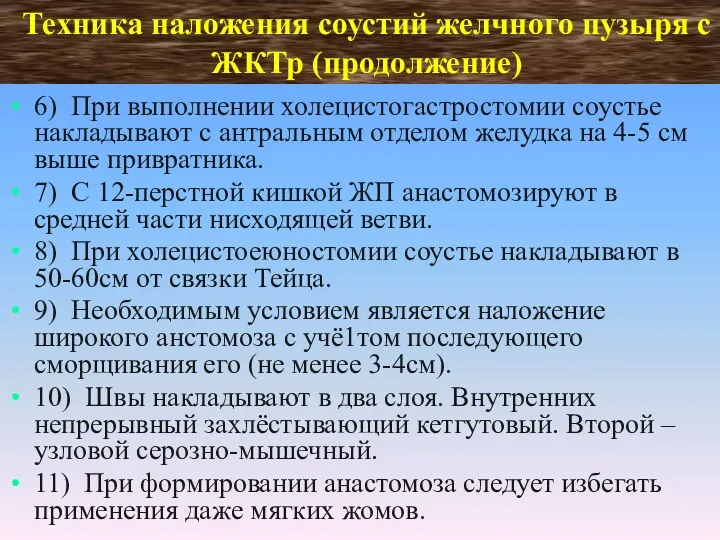

- 87. Техника наложения соустий желчного пузыря с ЖКТр (продолжение) 6) При выполнении холецистогастростомии соустье накладывают с антральным

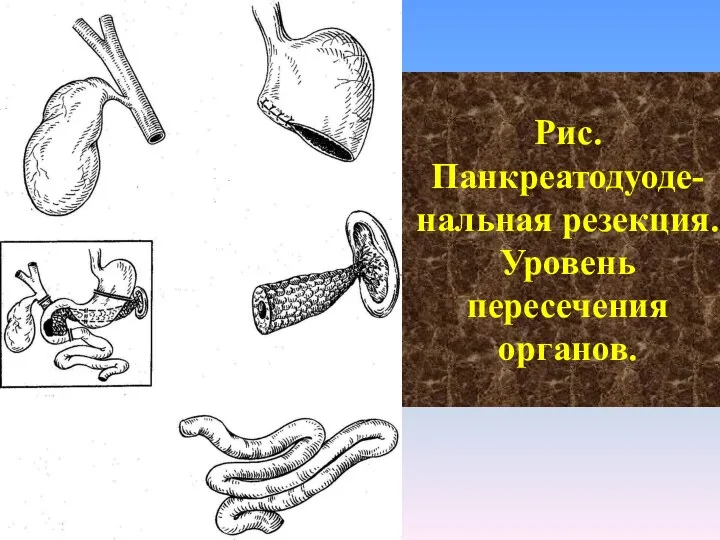

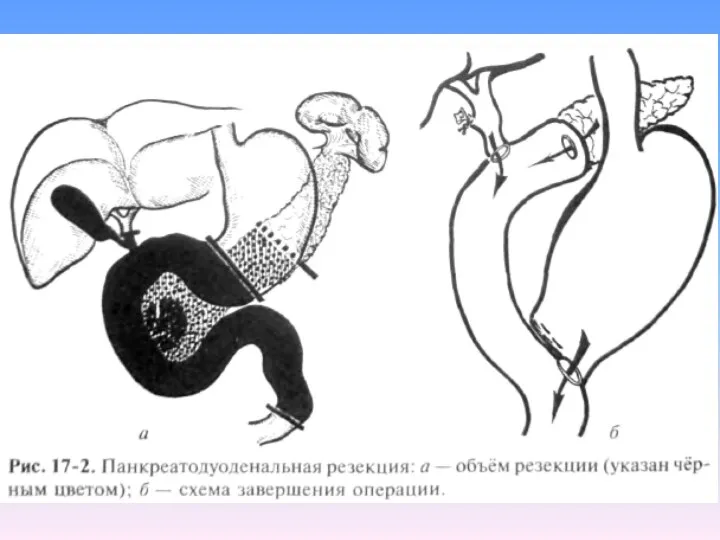

- 88. Рис. Панкреатодуоде-нальная резекция. Уровень пересечения органов.

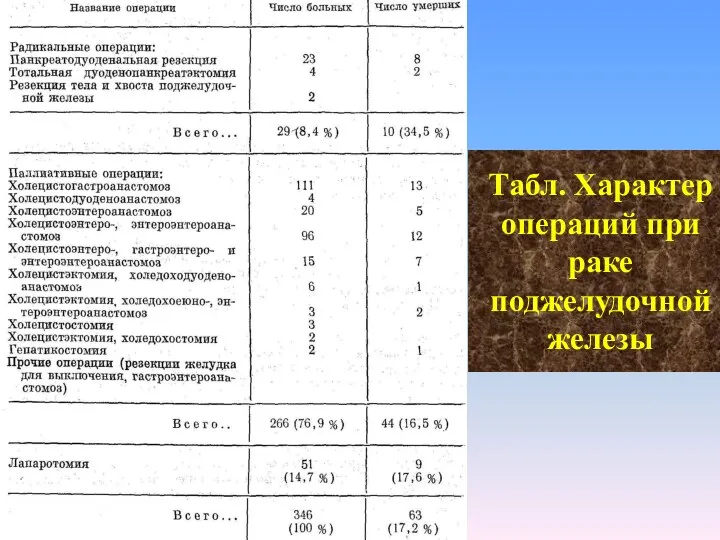

- 90. Табл. Характер операций при раке поджелудочной железы

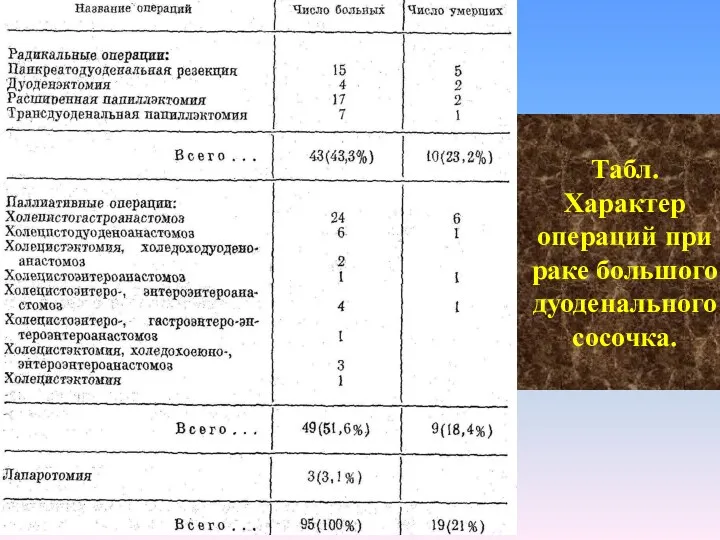

- 91. Табл. Характер операций при раке большого дуоденального сосочка.

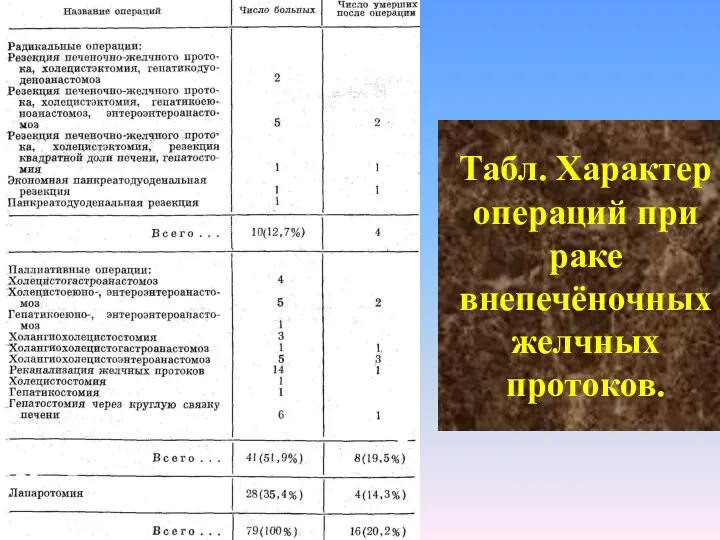

- 92. Табл. Характер операций при раке внепечёночных желчных протоков.

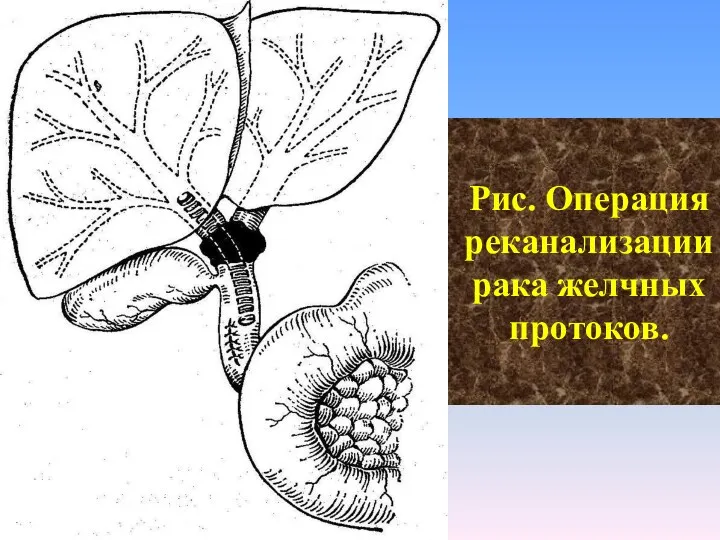

- 95. Рис. Операция реканализации рака желчных протоков.

- 96. Рис. Чреспечёночная гепатикостомия ( по Прадери)

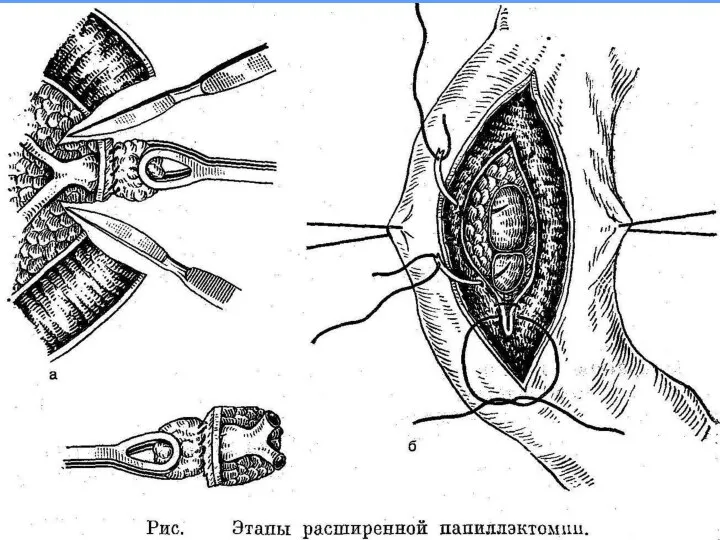

- 97. Рис. Трансдуоденальная папиллэктомия (Кочиашвили В.А., 1971)

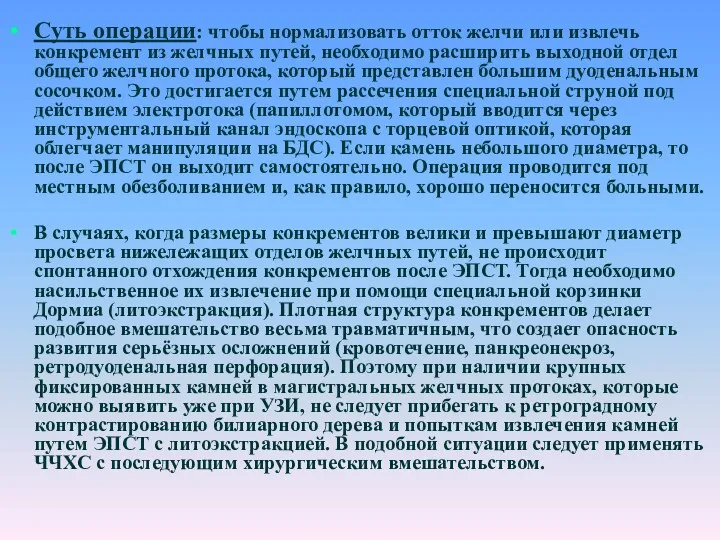

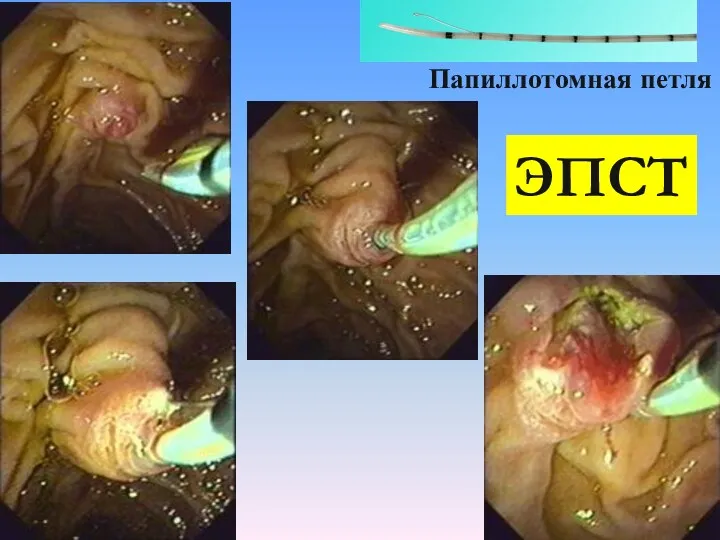

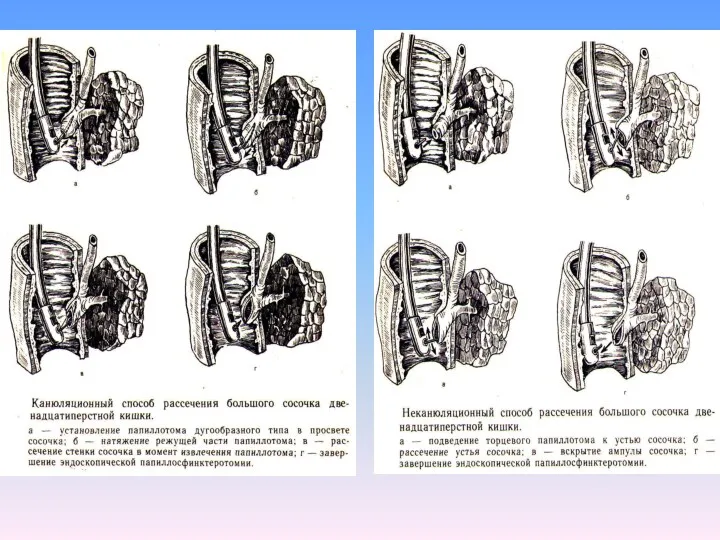

- 99. Суть операции: чтобы нормализовать отток желчи или извлечь конкремент из желчных путей, необходимо расширить выходной отдел

- 100. Папиллотомная петля ЭПСТ

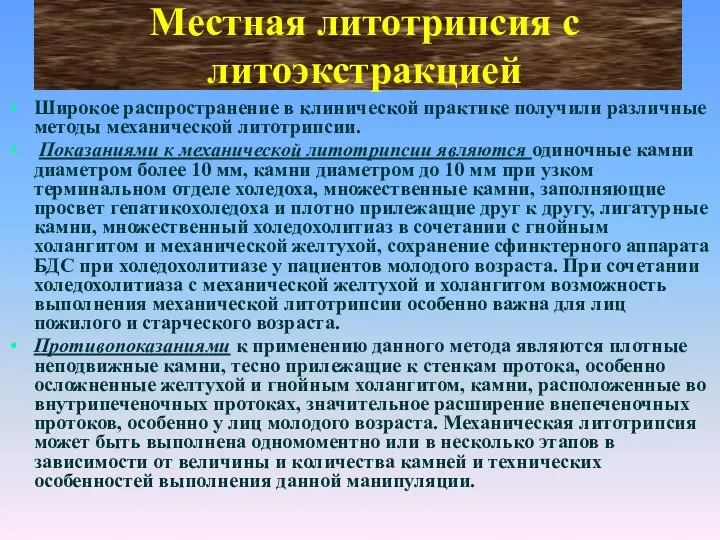

- 102. Местная литотрипсия с литоэкстракцией Широкое распространение в клинической практике получили различные методы механической литотрипсии. Показаниями к

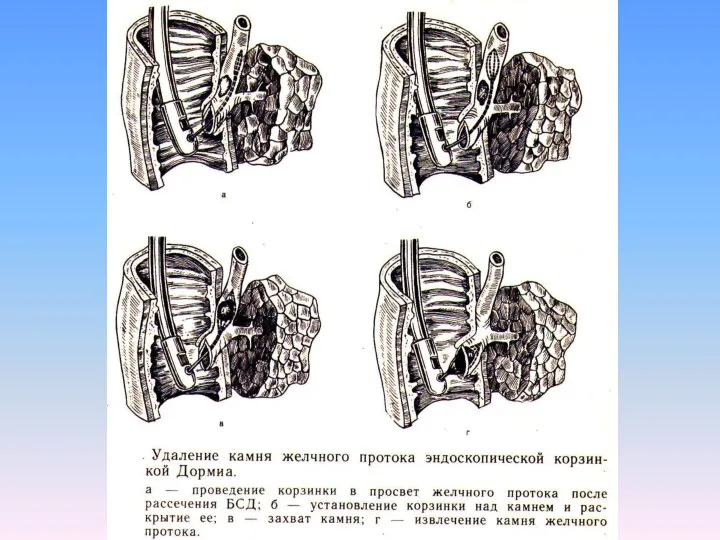

- 103. Корзинки Дормиа

- 105. Эндопротезирование желчных прото-ков (бужирование и стентирование) Билиарные стенты (металлические и пластиковые)

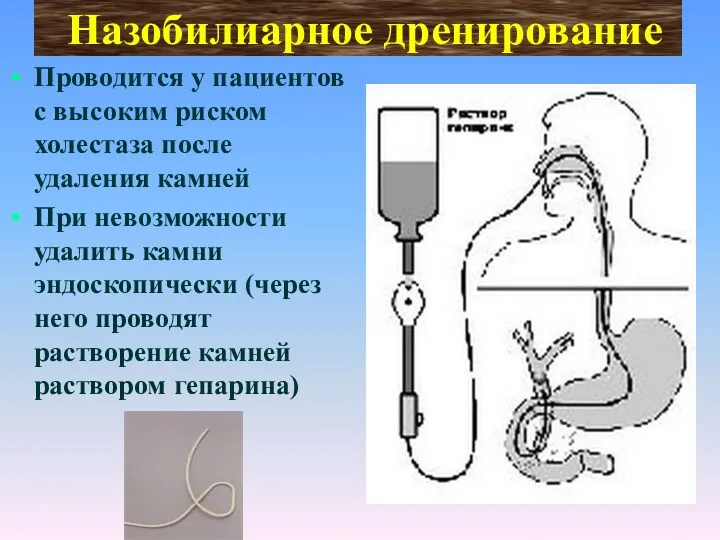

- 106. Назобилиарное дренирование Проводится у пациентов с высоким риском холестаза после удаления камней При невозможности удалить камни

- 107. Чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) При наличии «высокого» блока желчных протоков (опухоль, стриктура, реже конкремент) наряду с

- 108. Наружное дренирование желчевыводящих путей под контролем УЗИ применяется при холангиолитиазе и механической желтухе обусловленной опухолями печени,

- 109. Наружное дренирование протоков: чрезпечёночная холангиостома

- 110. Наружное дренирование: чрезпечёночная холангиостома

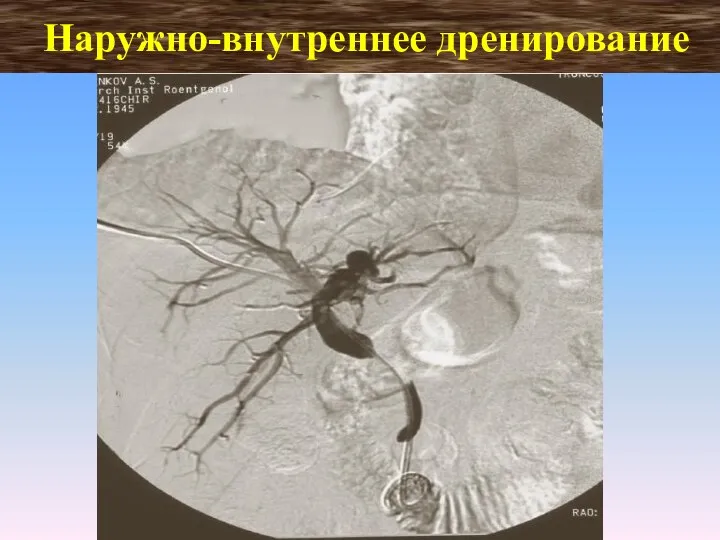

- 111. Наружно-внутреннее дренирование

- 112. Чрескожное чреспеченочное эндопротезирование

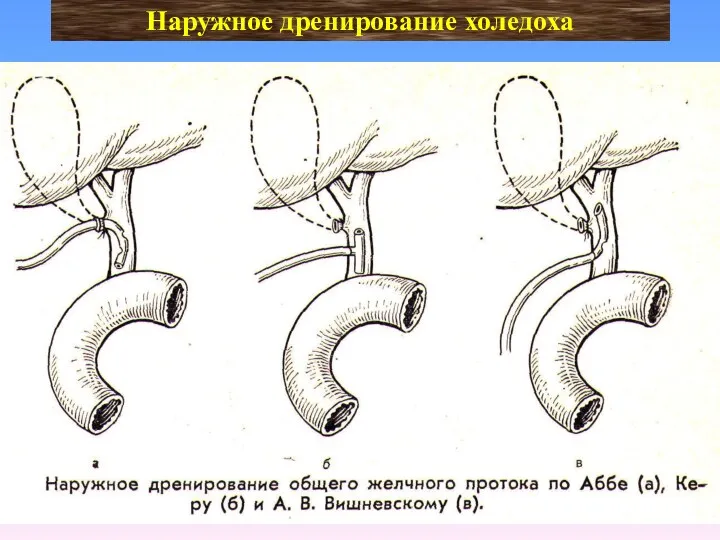

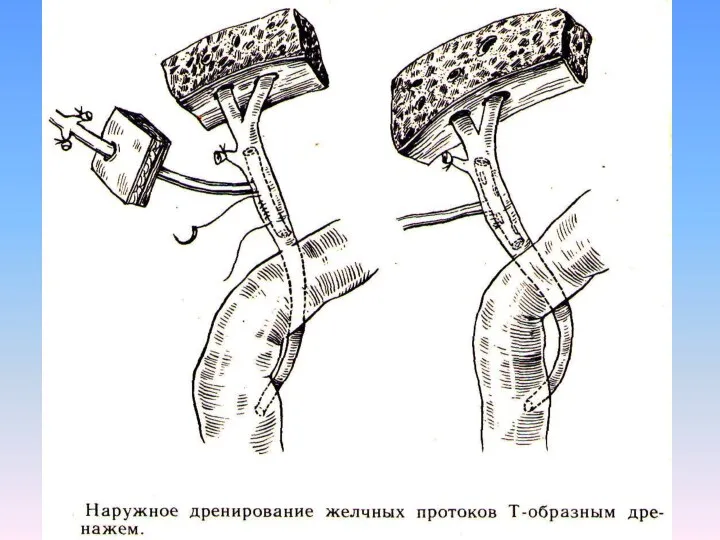

- 114. Наружное дренирование холедоха

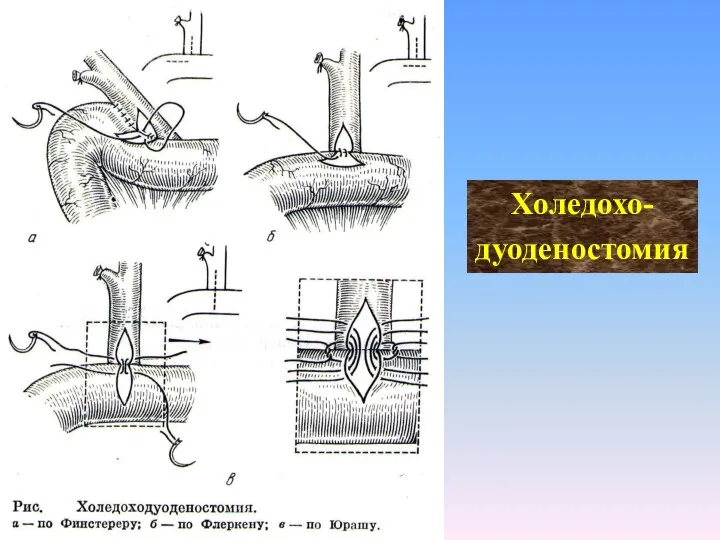

- 115. Холедохо- дуоденостомия

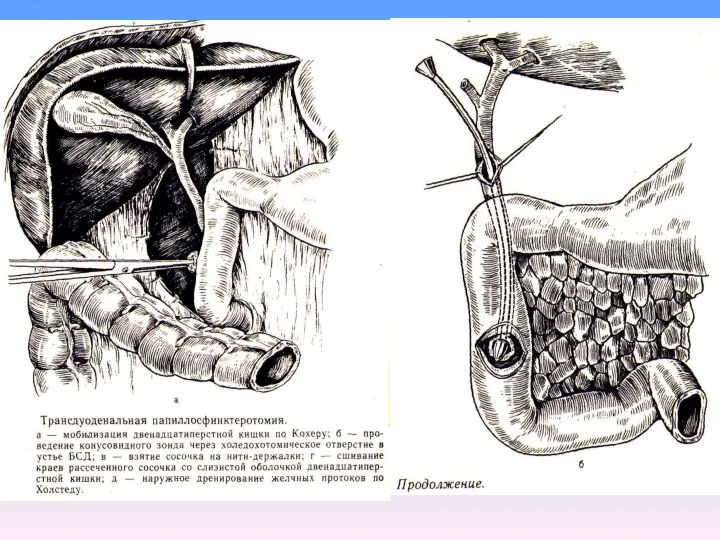

- 119. Папиллосфинктеропластика: последние этапы

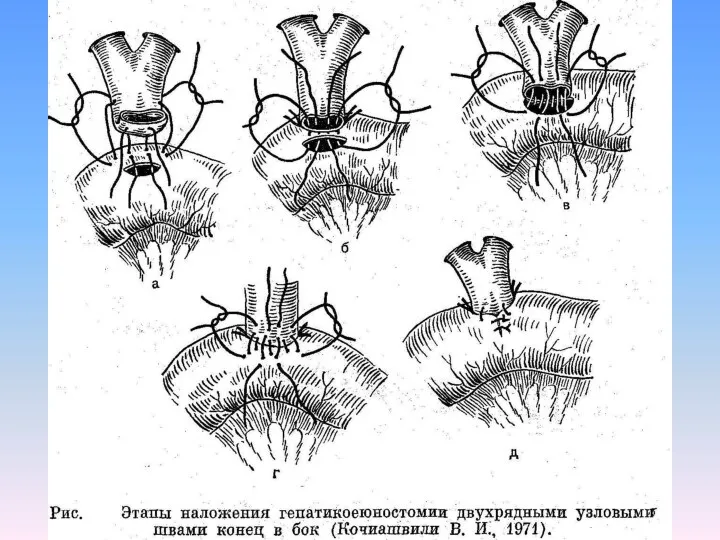

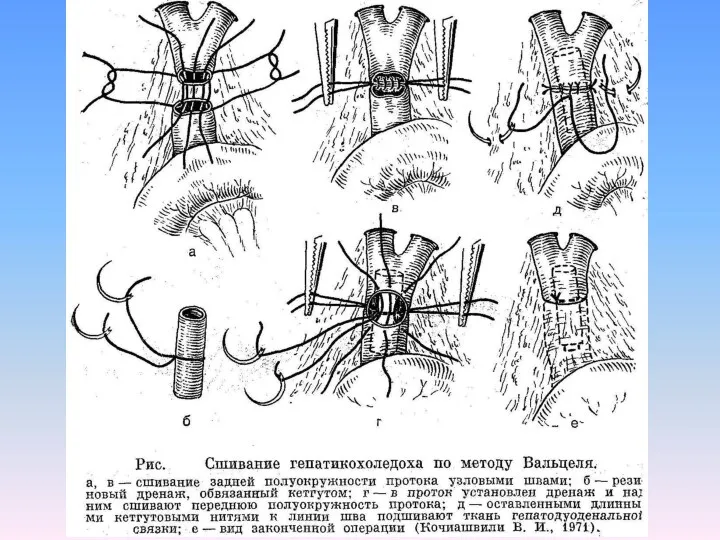

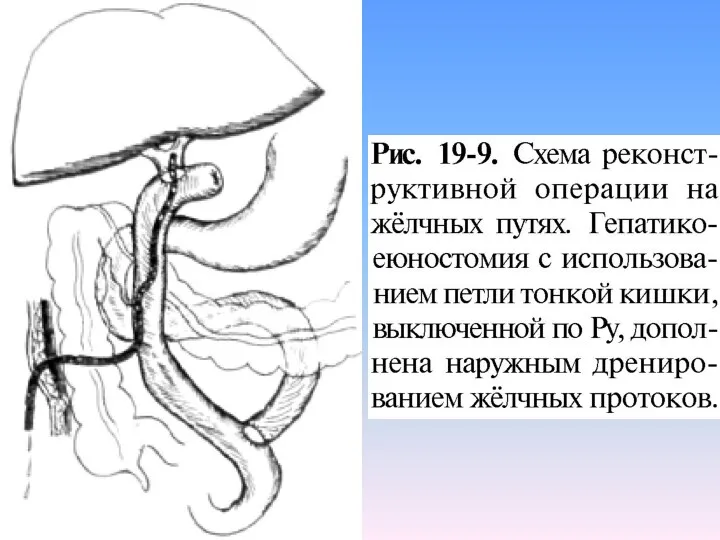

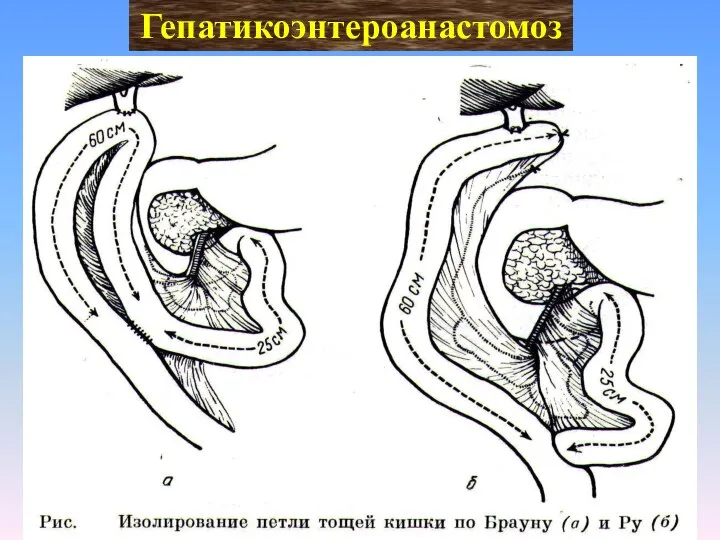

- 121. Гепатикоэнтероанастомоз

- 123. Клинические признаки гнойного холангита развиваются через 3-4 сут от начала приступа. Для него характерны нарастающая желтуха,

- 126. Желчнокаменная кишечная непроходимость

- 128. Скачать презентацию

Миокардит и беременность

Миокардит и беременность ООИ - особо опасные инфекции (2)

ООИ - особо опасные инфекции (2) СПИД и его профилактика

СПИД и его профилактика Врожденная и наследственная патология

Врожденная и наследственная патология Нарушения менструального цикла. Дисфункциональные маточные кровотечения

Нарушения менструального цикла. Дисфункциональные маточные кровотечения Комплексный уход за увядающей кожей лица. Курсовой проект

Комплексный уход за увядающей кожей лица. Курсовой проект Особенности лечения ишемического инсульта

Особенности лечения ишемического инсульта Питание в футболе

Питание в футболе Пластмассы (полимеры)

Пластмассы (полимеры) Методы лечения аномалий зубов, аномального положения зубов, зубных дуг в сменном прикусе

Методы лечения аномалий зубов, аномального положения зубов, зубных дуг в сменном прикусе Некробактеріоз

Некробактеріоз Планирование семьи

Планирование семьи Первая медицинская помощь в походе

Первая медицинская помощь в походе Тыныс алудың маңызы. Тыныс алу мүшелерінің құрылысы мен қызметі

Тыныс алудың маңызы. Тыныс алу мүшелерінің құрылысы мен қызметі Терминальные состояния

Терминальные состояния Инфекциялық процес сипаттамасы. Бактериялардың патогенділігі мен токсигенділігі. Вирустардың жұқпалылығы

Инфекциялық процес сипаттамасы. Бактериялардың патогенділігі мен токсигенділігі. Вирустардың жұқпалылығы Нарушения ритма сердца

Нарушения ритма сердца Первичный билиарный цирроз. Диагностика и лечение

Первичный билиарный цирроз. Диагностика и лечение Диагностика туберкулеза органов дыхания, жалобы, анамнез, физикальное исследование

Диагностика туберкулеза органов дыхания, жалобы, анамнез, физикальное исследование Peritonitis. Symptoms

Peritonitis. Symptoms Сarec cистема, Cad/Cem система, свойства, применение

Сarec cистема, Cad/Cem система, свойства, применение Закладка и развитие, строение зубов

Закладка и развитие, строение зубов Вильгельм Рентген

Вильгельм Рентген Менингиттер. Энцефалиттер

Менингиттер. Энцефалиттер Специфические воспалительные заболевания грудной стенки и плевры, туберкулез ребер, грудины и ключицы, торакальный актиномикоз

Специфические воспалительные заболевания грудной стенки и плевры, туберкулез ребер, грудины и ключицы, торакальный актиномикоз Наркомании и токсикомании

Наркомании и токсикомании Компьютер и здоровье

Компьютер и здоровье Лечение варикозной болезни и облитерирующего атеросклероза вен нижних конечностей

Лечение варикозной болезни и облитерирующего атеросклероза вен нижних конечностей