Содержание

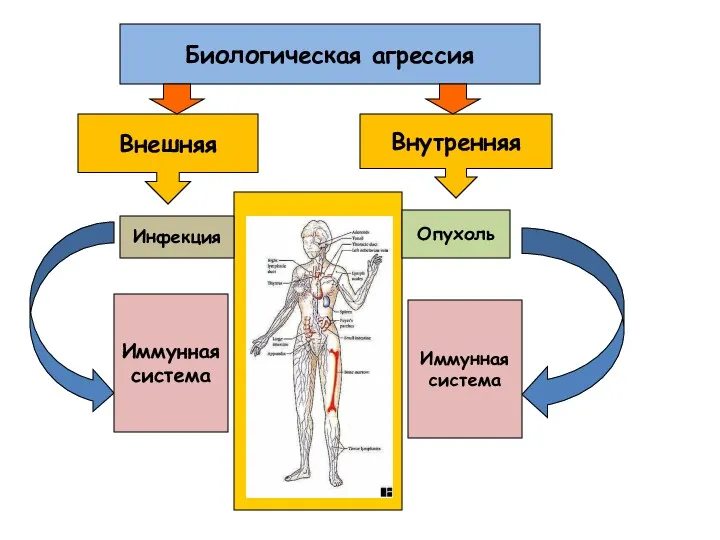

- 2. Иммунная система Инфекция Опухоль Иммунная система Внешняя Внутренняя Биологическая агрессия

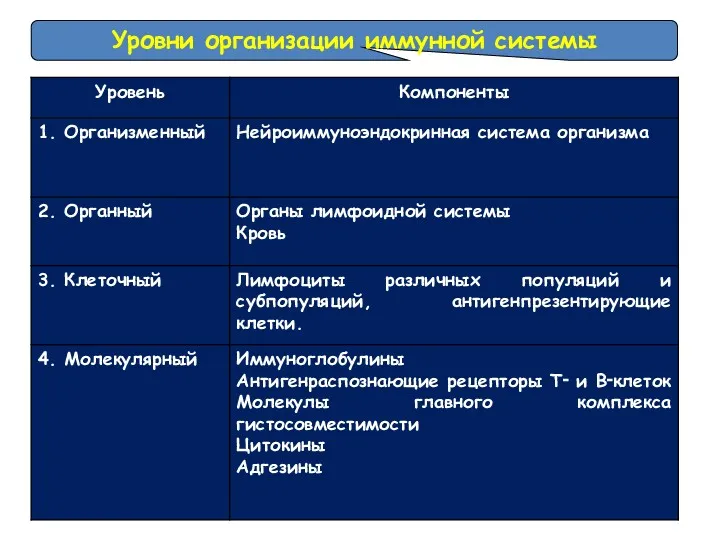

- 3. Уровни организации иммунной системы

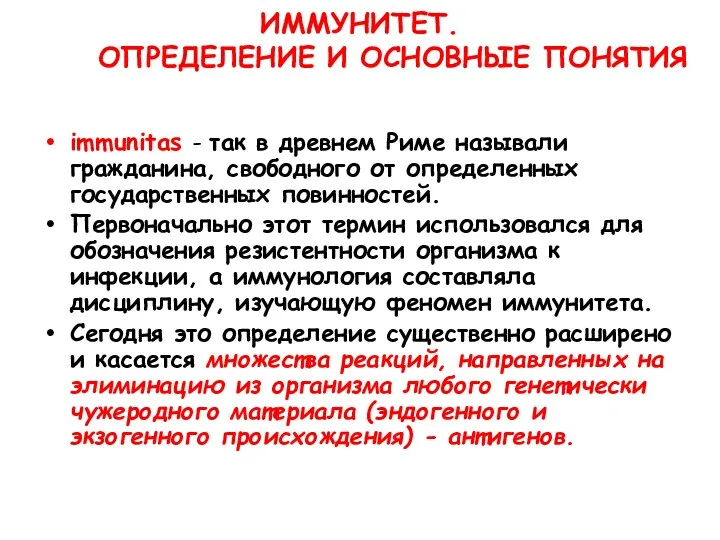

- 4. ИММУНИТЕТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ immunitas - так в древнем Риме называли гражданина, свободного от определенных

- 5. Иммунитет - защита организма от генетически чужеродных агентов экзогенного и эндогенного происхождения, направленная на сохранение и

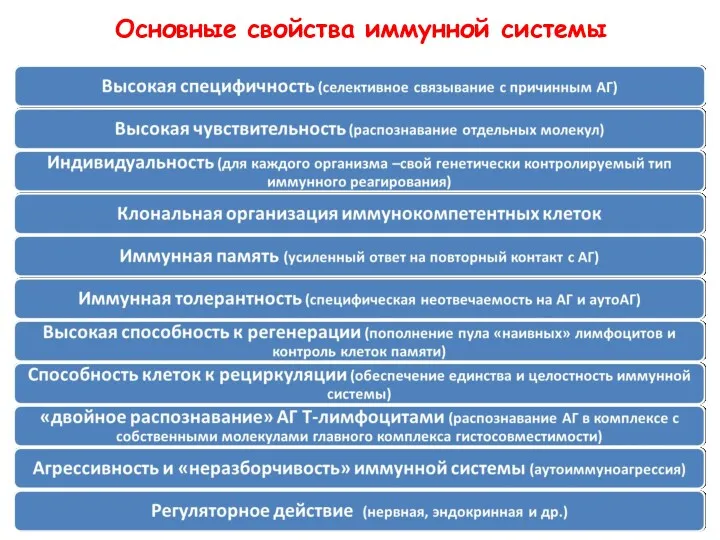

- 7. Основные свойства иммунной системы

- 8. иммунитет врожденный приобретенный Представляют собой две взаимодействующие части одной системы, обеспечивающей развитие иммунного ответа на генетически

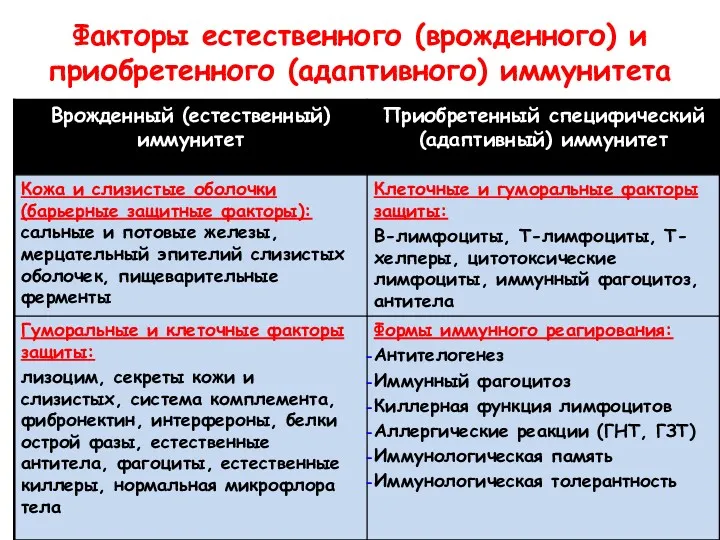

- 9. Факторы естественного (врожденного) и приобретенного (адаптивного) иммунитета

- 10. Барьерные защитные факторы кожи и слизистых Мукозальный иммунитет MALT

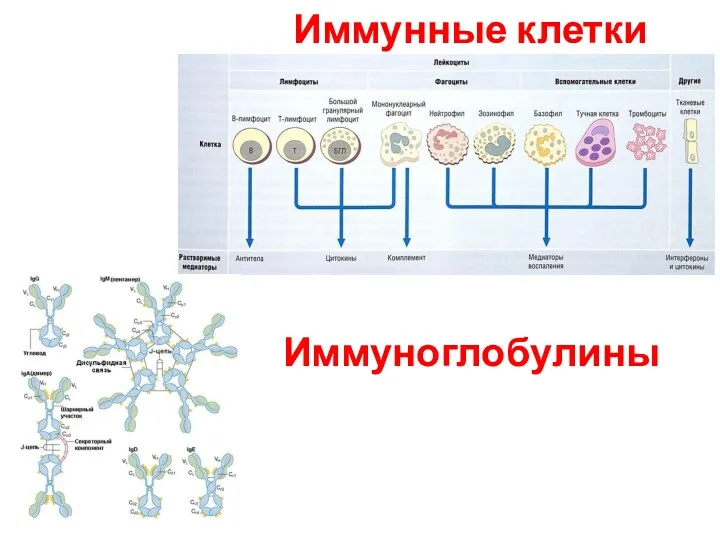

- 11. Иммунные клетки Иммуноглобулины

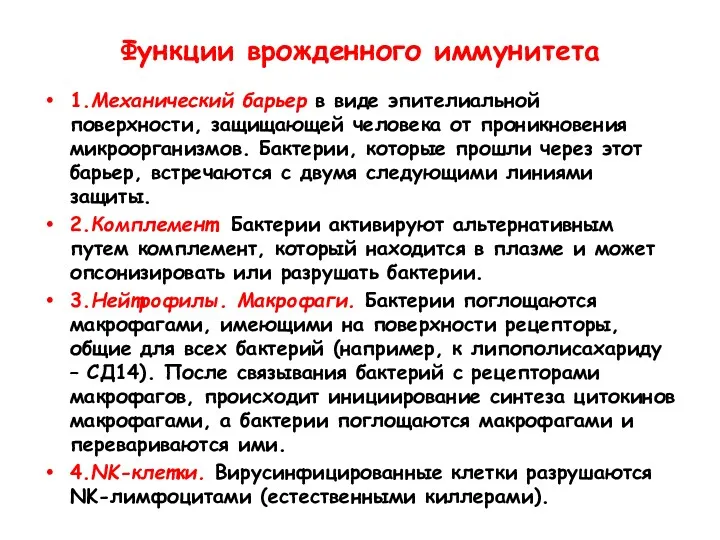

- 12. Функции врожденного иммунитета 1.Механический барьер в виде эпителиальной поверхности, защищающей человека от проникновения микроорганизмов. Бактерии, которые

- 13. Функции врожденного иммунитета Распознавание РАМР микробов Хроническое воспаление Удаление клеток после некроза и апоптоза Механический барьер

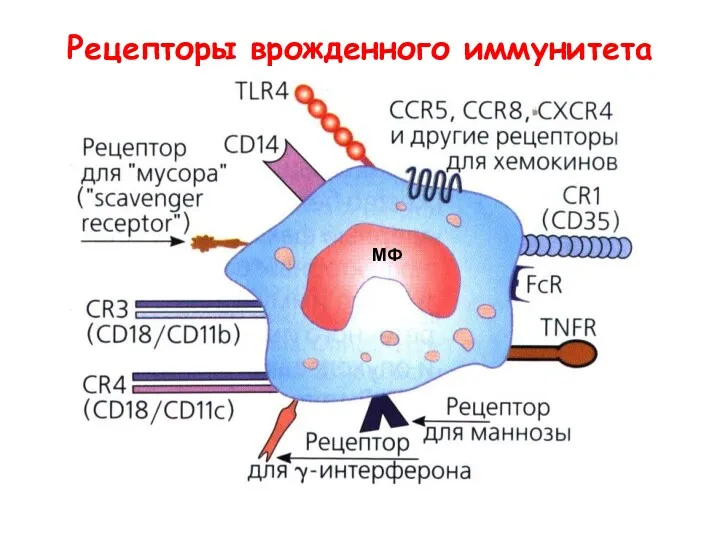

- 14. Рецепторы врожденного иммунитета МФ

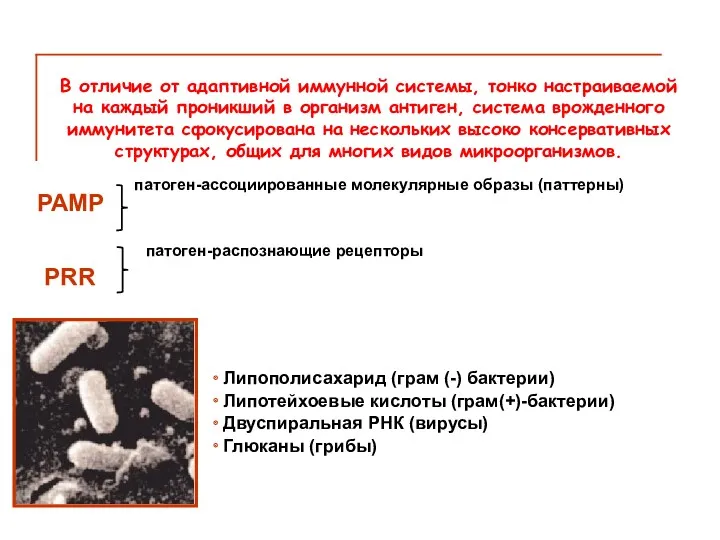

- 15. В отличие от адаптивной иммунной системы, тонко настраиваемой на каждый проникший в организм антиген, система врожденного

- 16. РЕГУЛЯЦИЯ ИММУНИТЕТА ЧЕРЕЗ PRR РАМР enPRR Фагоцитоз и лизис Презентация антигена Адаптивный иммунный ответ РАМР sPRR

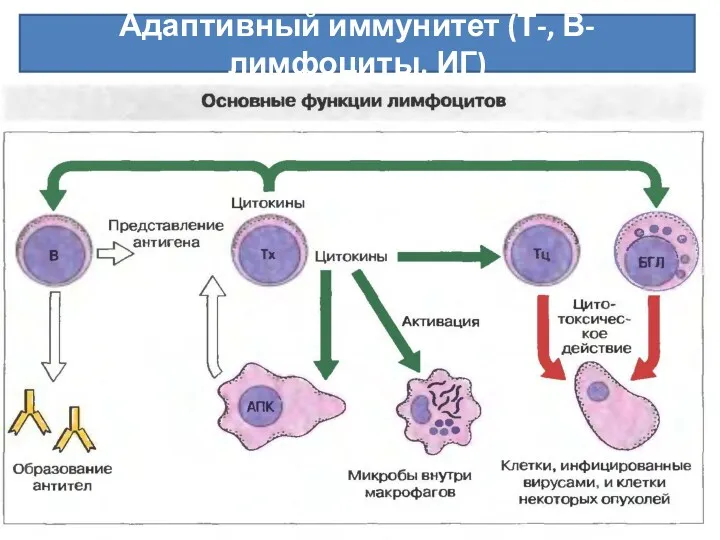

- 17. Адаптивный иммунитет (Т-, В-лимфоциты, ИГ)

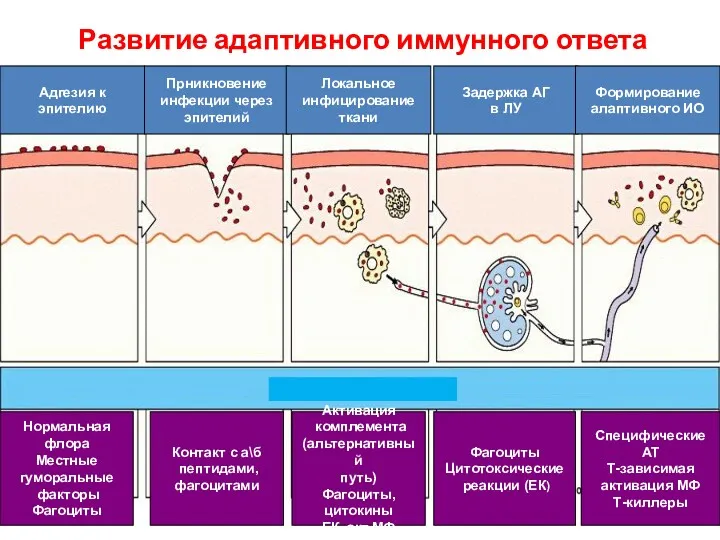

- 18. Развитие адаптивного иммунного ответа Нормальная флора Местные гуморальные факторы Фагоциты Адгезия к эпителию Прникновение инфекции через

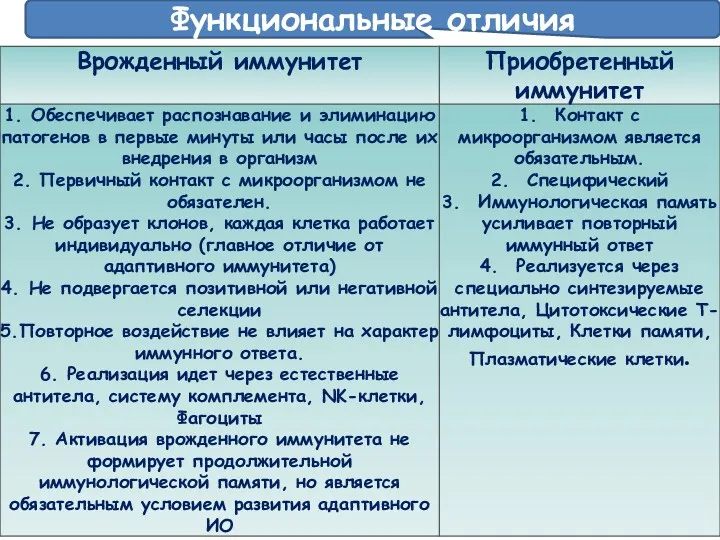

- 19. Функциональные отличия

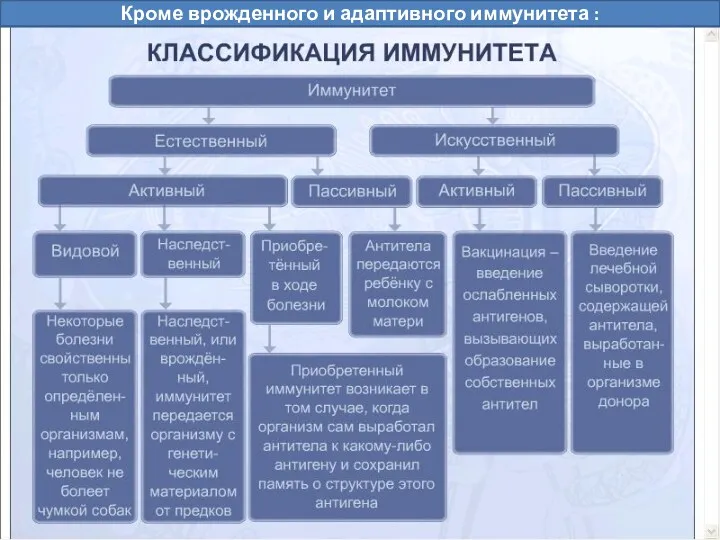

- 20. Кроме врожденного и адаптивного иммунитета :

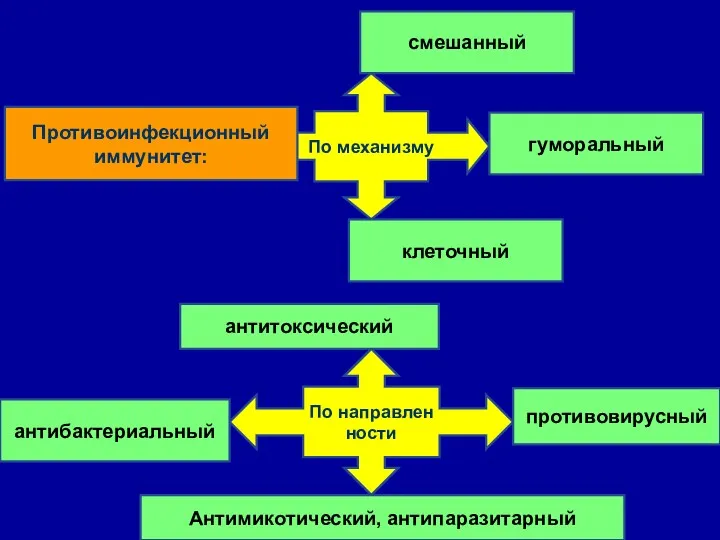

- 21. По механизму По направлен ности гуморальный клеточный смешанный Противоинфекционный иммунитет: антитоксический антибактериальный противовирусный Антимикотический, антипаразитарный

- 22. Строение и функциональная организация иммунной системы

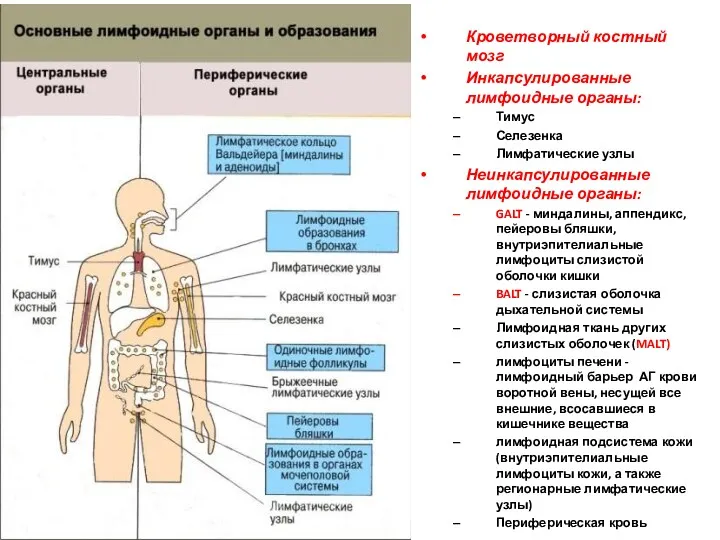

- 23. Кроветворный костный мозг Инкапсулированные лимфоидные органы: Тимус Селезенка Лимфатические узлы Неинкапсулированные лимфоидные органы: GALT - миндалины,

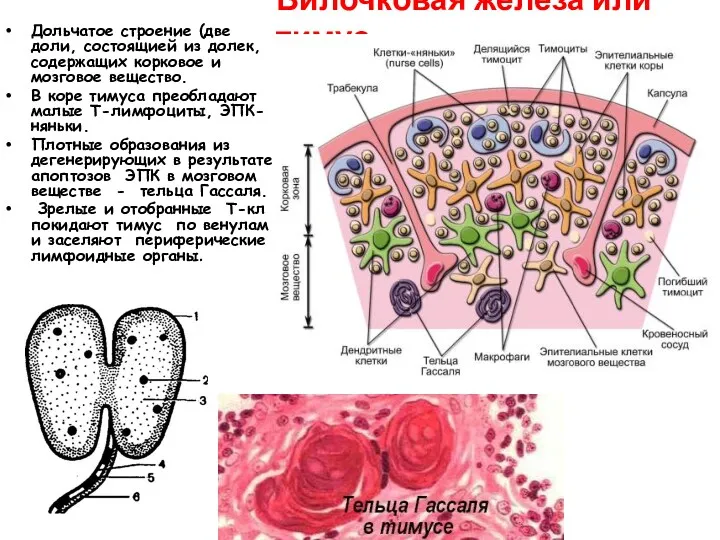

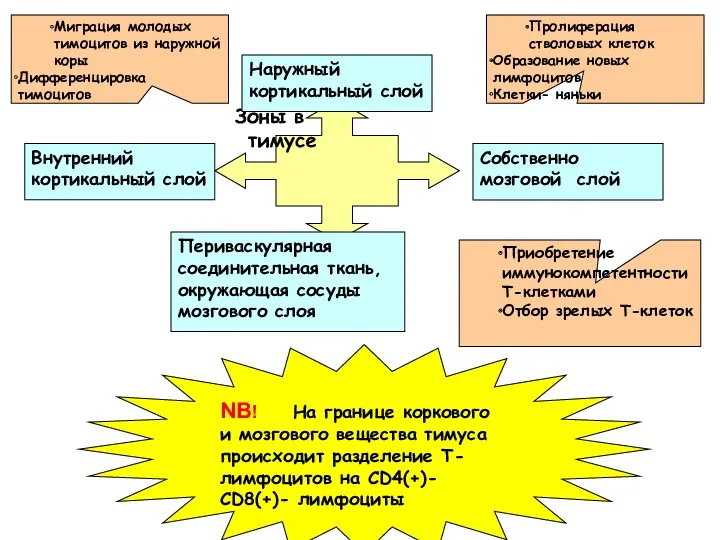

- 24. Вилочковая железа или тимус Дольчатое строение (две доли, состоящией из долек, содержащих корковое и мозговое вещество.

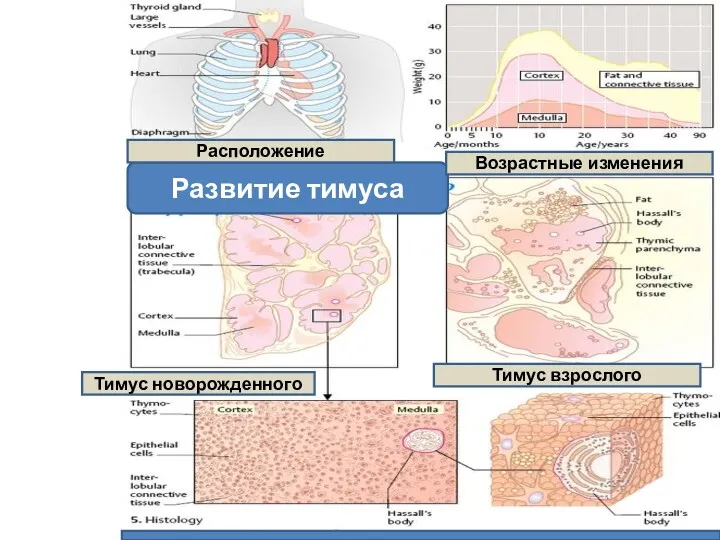

- 25. Развитие тимуса Расположение Возрастные изменения Тимус новорожденного Тимус взрослого

- 27. Гормоны тимуса эндодермальные эктодермальные Бета-4-тимозин Альфа-1-тимозин Тимулин Тимопоэтин Восстановление ИС у стариков Радиопротективное действие Нормализация ИС

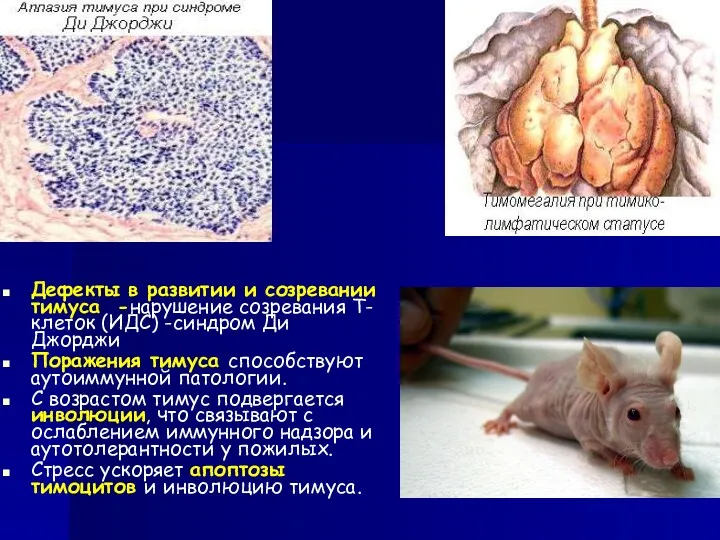

- 28. Дефекты в развитии и созревании тимуса -нарушение созревания Т-клеток (ИДС) -синдром Ди Джорджи Поражения тимуса способствуют

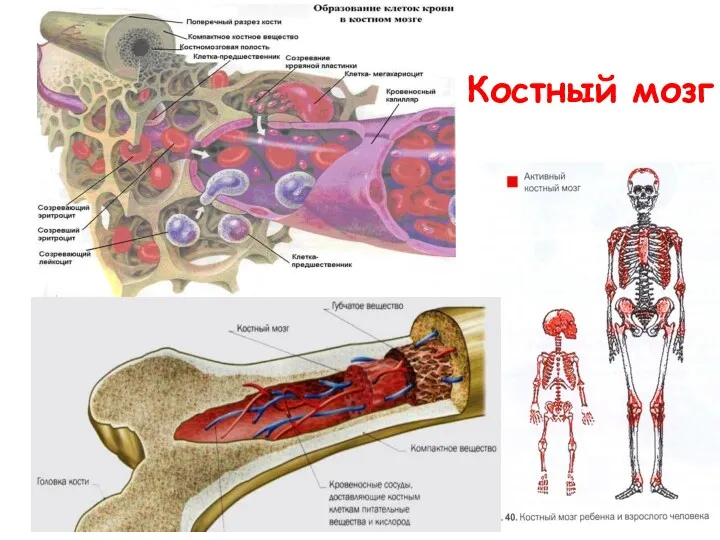

- 29. Костный мозг

- 30. В-лимфоциты выходят из костного мозга перимущественно дифференцированными Т-лимфоциты полностью созревают в тимусе

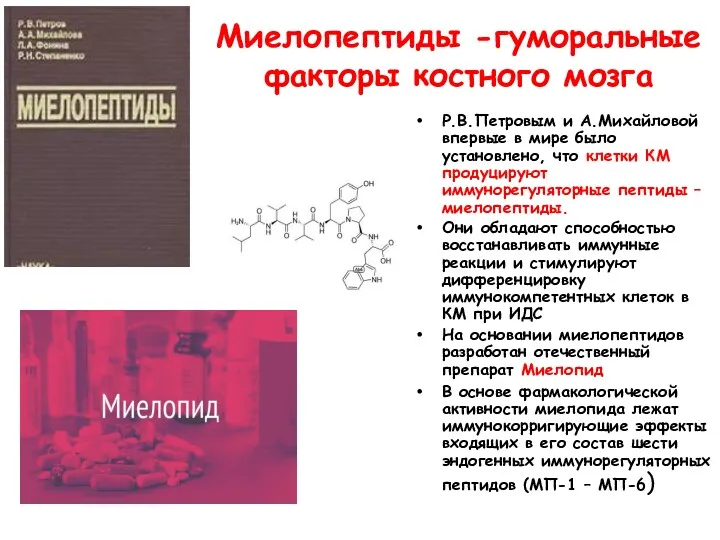

- 31. Миелопептиды -гуморальные факторы костного мозга Р.В.Петровым и А.Михайловой впервые в мире было установлено, что клетки КМ

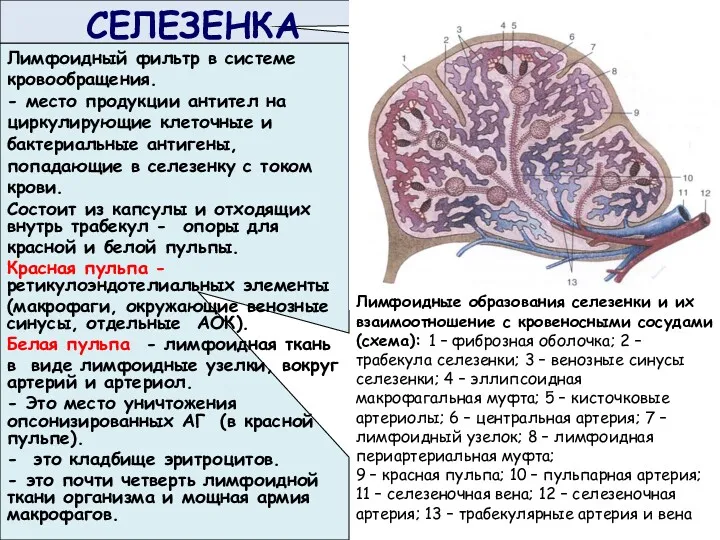

- 32. СЕЛЕЗЕНКА Лимфоидный фильтр в системе кровообращения. - место продукции антител на циркулирующие клеточные и бактериальные антигены,

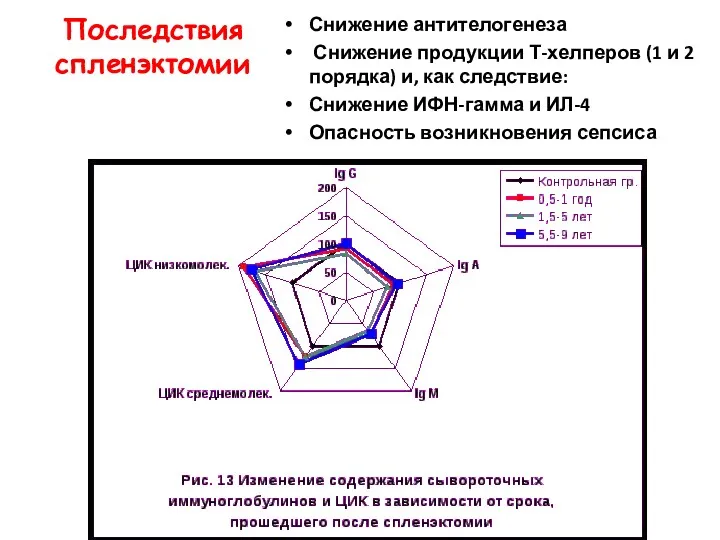

- 33. Последствия спленэктомии Снижение антителогенеза Снижение продукции Т-хелперов (1 и 2 порядка) и, как следствие: Снижение ИФН-гамма

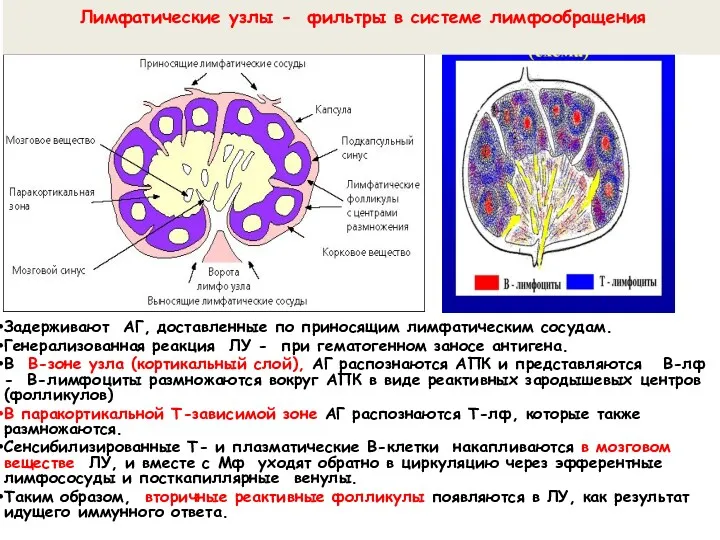

- 34. Задерживают АГ, доставленные по приносящим лимфатическим сосудам. Генерализованная реакция ЛУ - при гематогенном заносе антигена. В

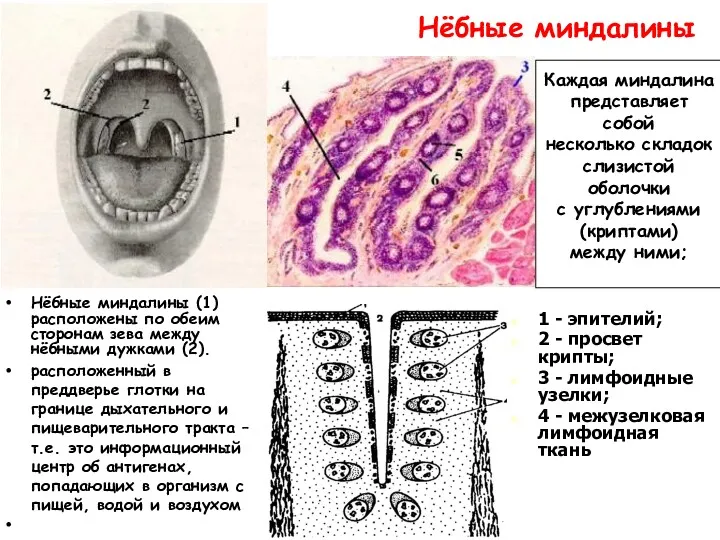

- 35. Нёбные миндалины Нёбные миндалины (1) расположены по обеим сторонам зева между нёбными дужками (2). расположенный в

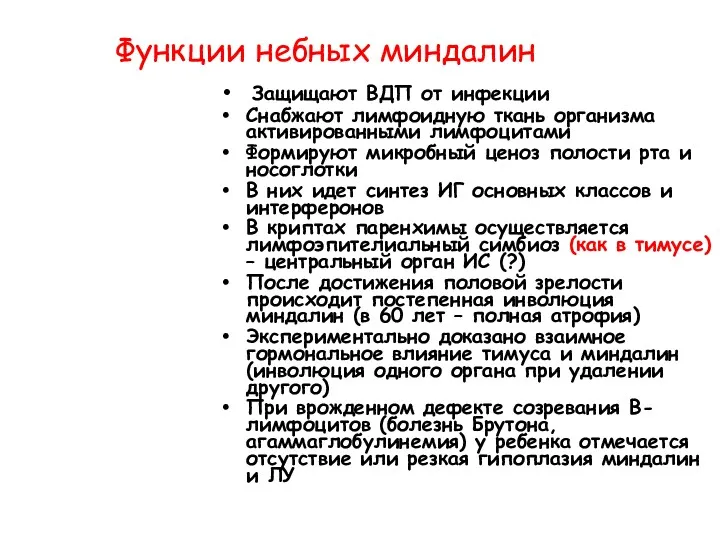

- 36. Функции небных миндалин Защищают ВДП от инфекции Снабжают лимфоидную ткань организма активированными лимфоцитами Формируют микробный ценоз

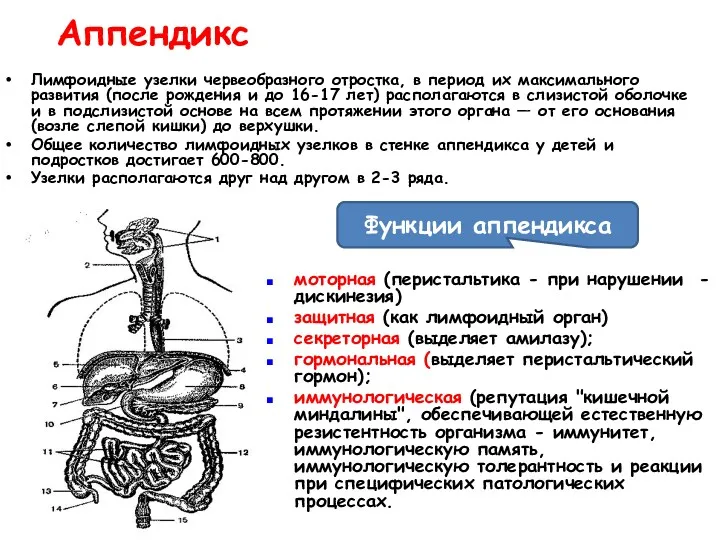

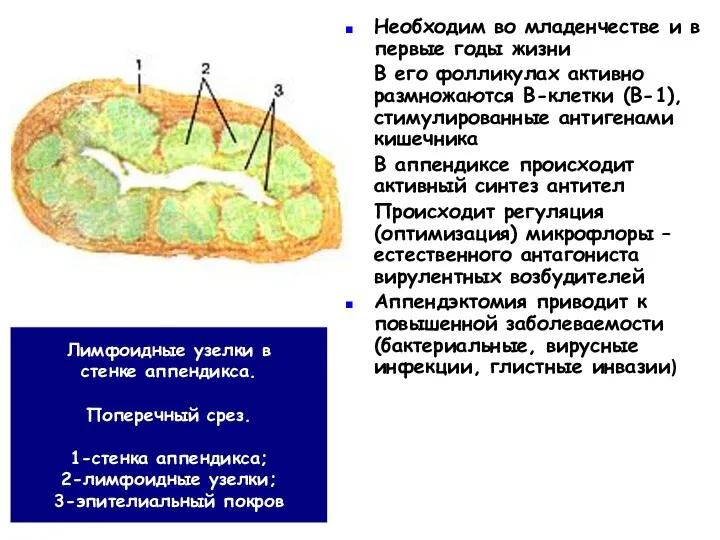

- 37. Аппендикс Лимфоидные узелки червеобразного отростка, в период их максимального развития (после рождения и до 16-17 лет)

- 38. Необходим во младенчестве и в первые годы жизни В его фолликулах активно размножаются В-клетки (В-1), стимулированные

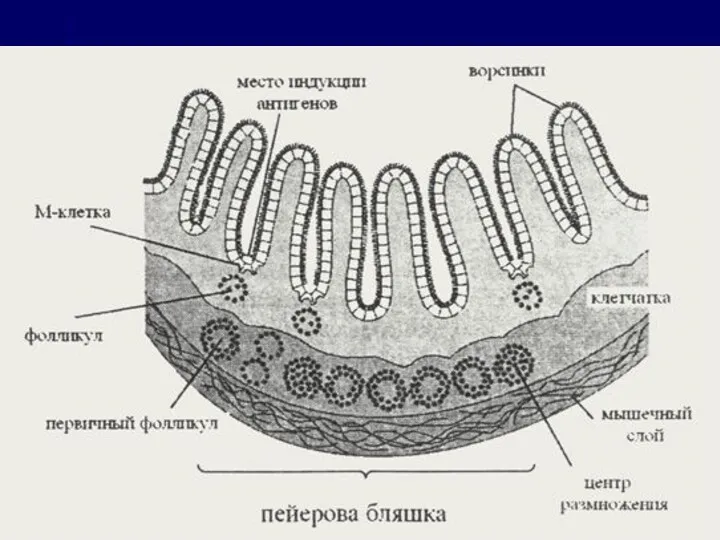

- 39. Лимфоидные образования, связанные со слизистыми оболочками Индуктивные участки Эффекторные участки миндалины, групповые лимфатические фолликулы региональные лимфатические

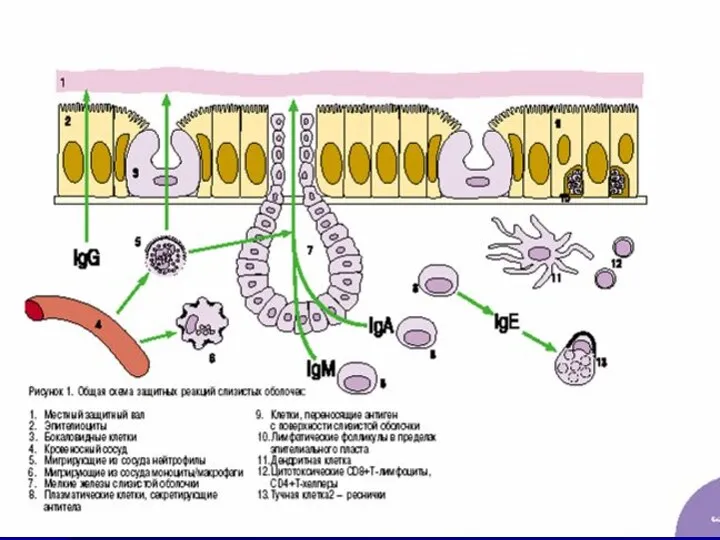

- 41. Иммунитет слизистых

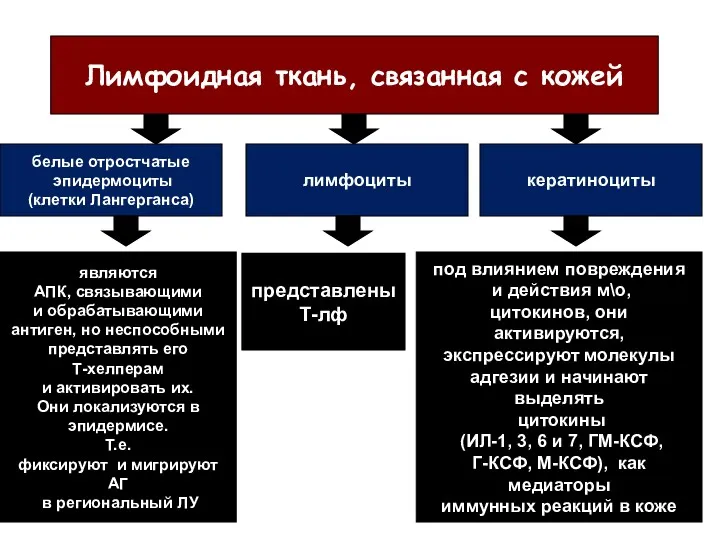

- 42. Лимфоидная ткань, связанная с кожей белые отростчатые эпидермоциты (клетки Лангерганса) лимфоциты кератиноциты являются АПК, связывающими и

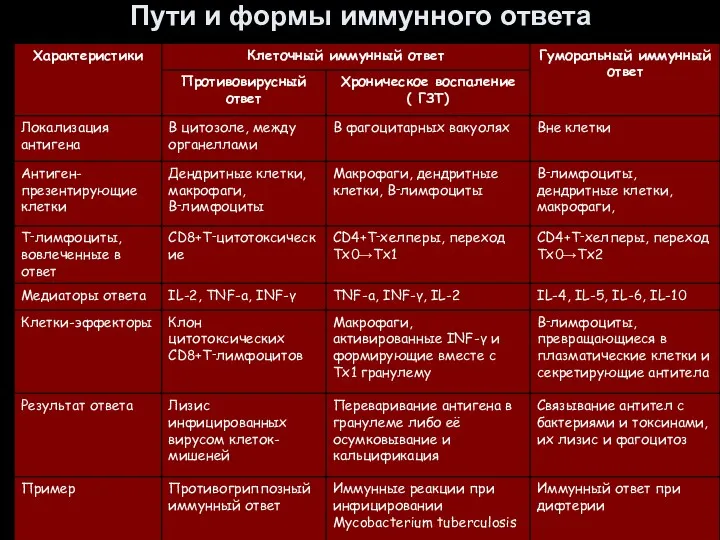

- 43. Пути и формы иммунного ответа

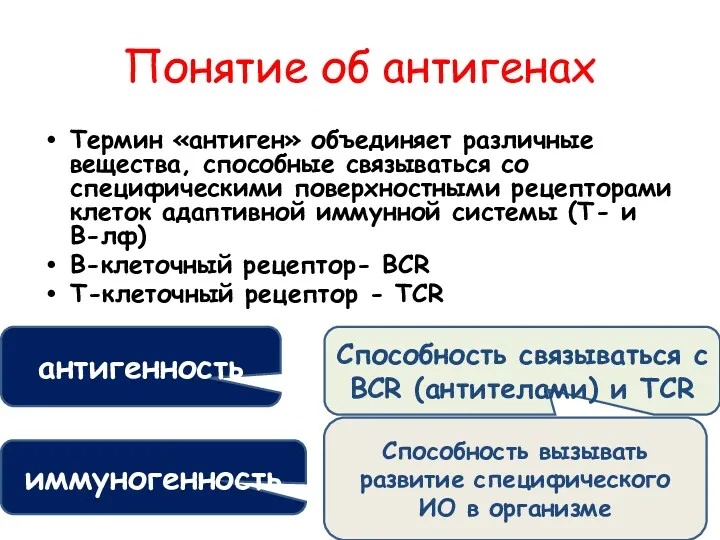

- 44. Понятие об антигенах Термин «антиген» объединяет различные вещества, способные связываться со специфическими поверхностными рецепторами клеток адаптивной

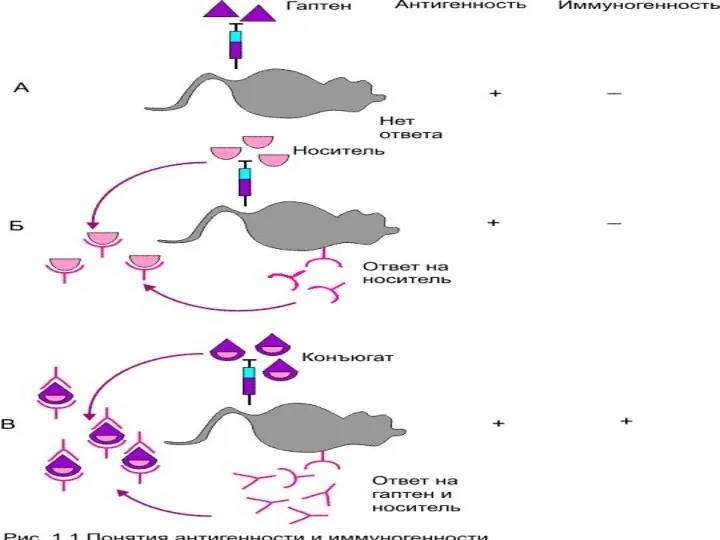

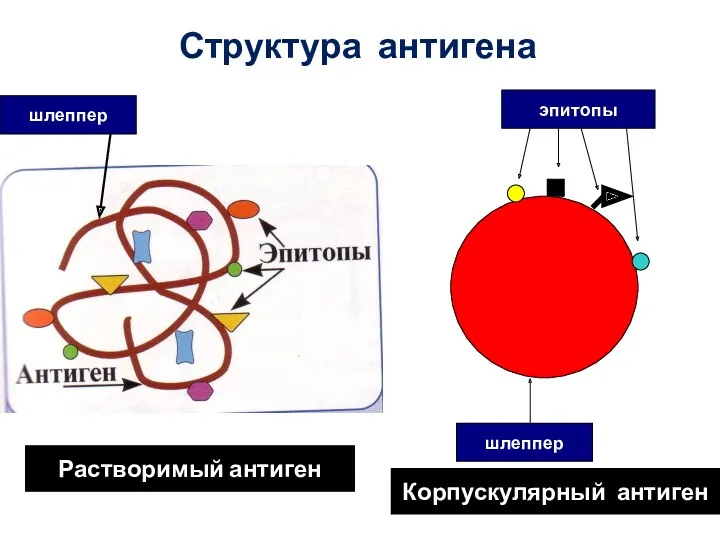

- 45. Все иммуногены являются антигенами Не все АГ могут индуцировать ИО (низкомолекулярные соединения - гаптены) шлеппер гаптен

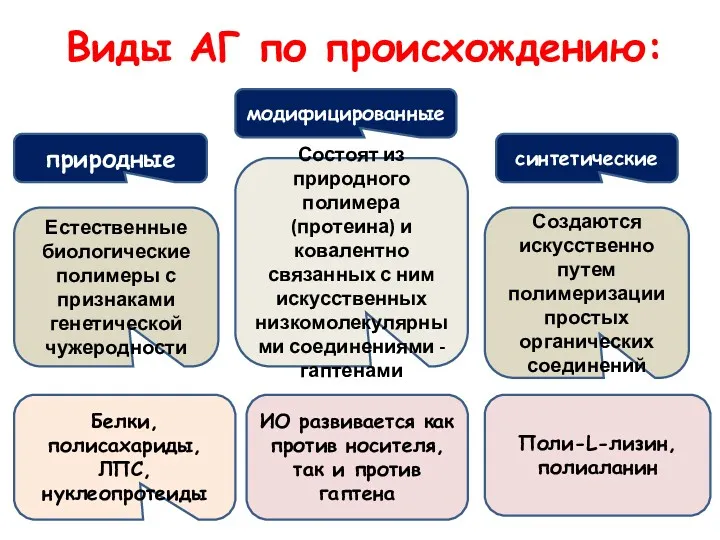

- 47. Виды АГ по происхождению: природные модифицированные синтетические Естественные биологические полимеры с признаками генетической чужеродности Белки, полисахариды,

- 48. Свойства антигена, определяющие его иммуногенность Чужеродность Размер антигена Химическая структура Доза антигена Пути введения антигена

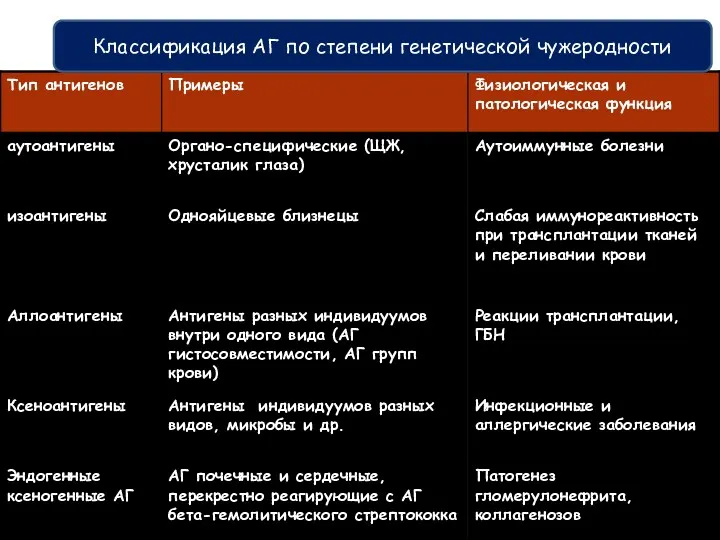

- 49. Классификация антигенов по генетической чужеродности Классификация АГ по степени генетической чужеродности

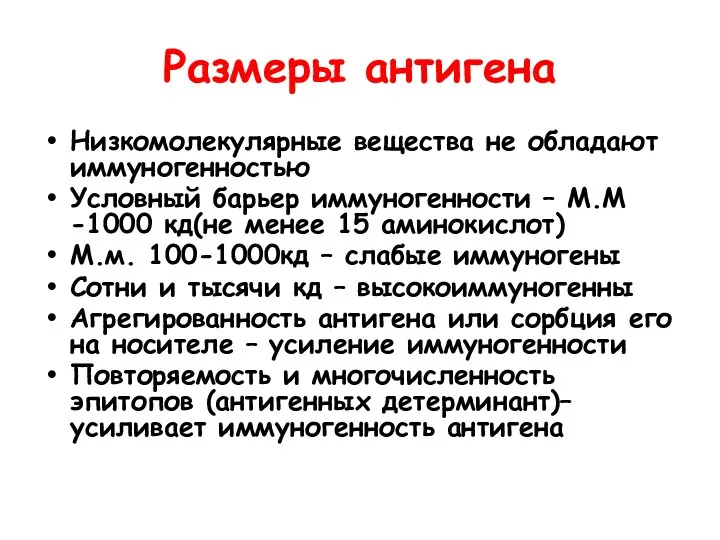

- 50. Размеры антигена Низкомолекулярные вещества не обладают иммуногенностью Условный барьер иммуногенности – М.М -1000 кд(не менее 15

- 51. Структура антигена эпитопы шлеппер Растворимый антиген Корпускулярный антиген шлеппер

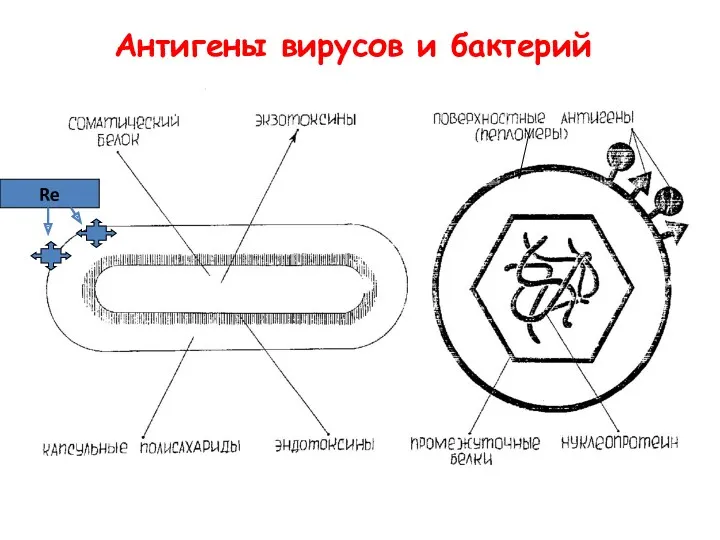

- 52. Антигены вирусов и бактерий Re

- 53. Корреляция между молекулярной массой антигена и его валентностью

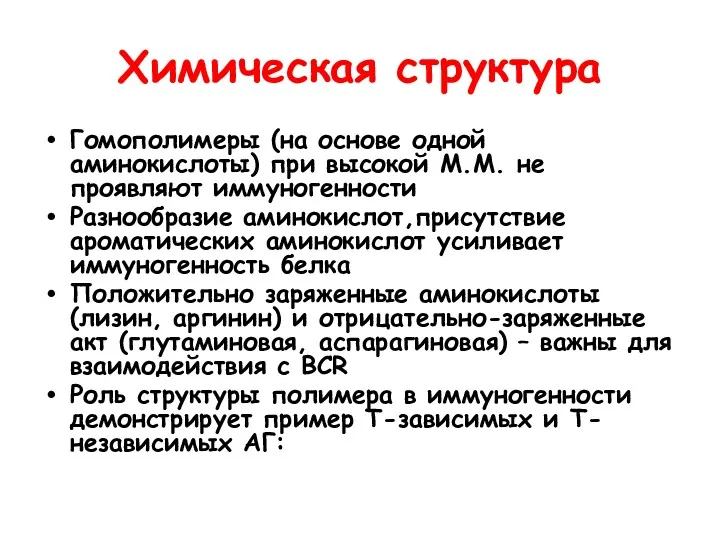

- 54. Химическая структура Гомополимеры (на основе одной аминокислоты) при высокой М.М. не проявляют иммуногенности Разнообразие аминокислот,присутствие ароматических

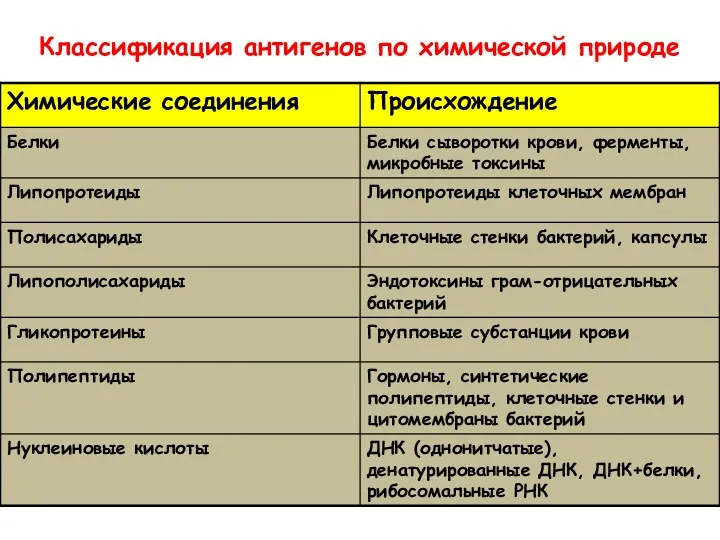

- 55. Классификация антигенов по химической природе

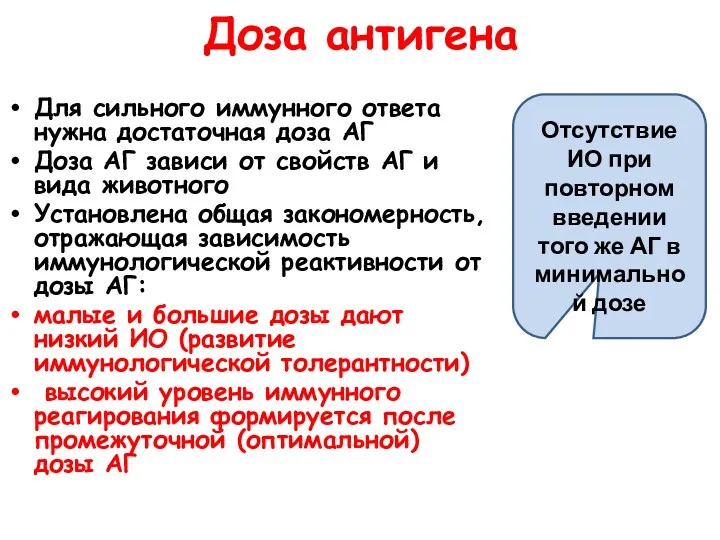

- 56. Доза антигена Для сильного иммунного ответа нужна достаточная доза АГ Доза АГ зависи от свойств АГ

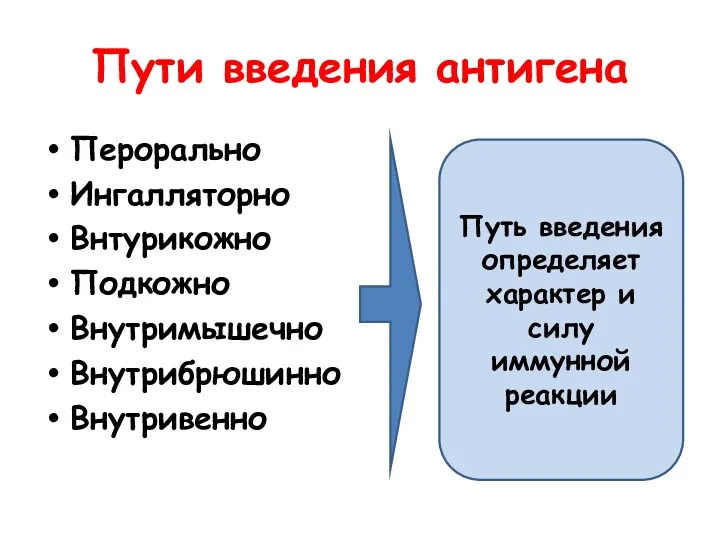

- 57. Пути введения антигена Перорально Ингалляторно Внтурикожно Подкожно Внутримышечно Внутрибрюшинно Внутривенно Путь введения определяет характер и силу

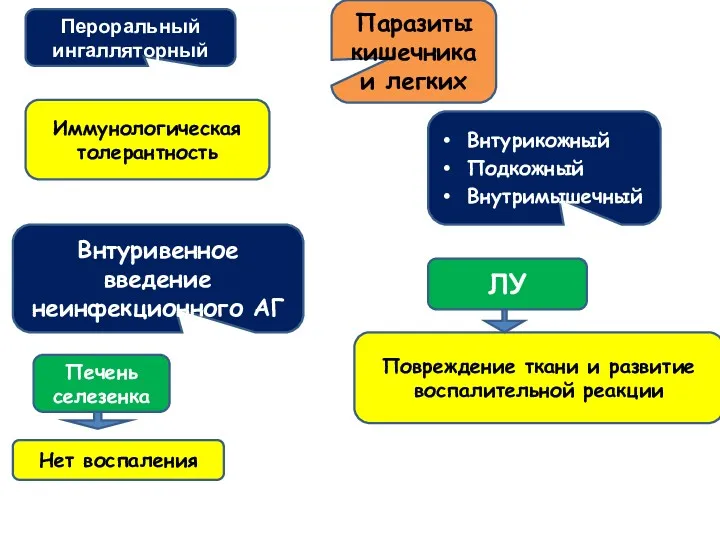

- 58. Пероральный ингалляторный Иммунологическая толерантность Паразиты кишечника и легких Внтурикожный Подкожный Внутримышечный Повреждение ткани и развитие воспалительной

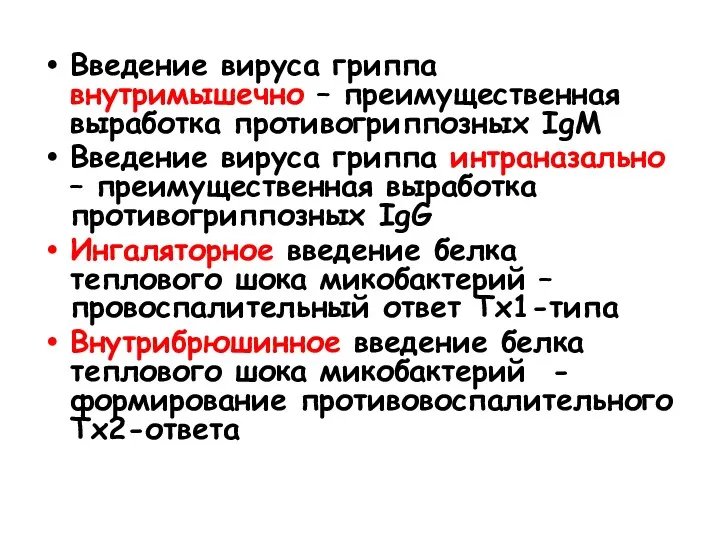

- 59. Введение вируса гриппа внутримышечно – преимущественная выработка противогриппозных IgM Введение вируса гриппа интраназально – преимущественная выработка

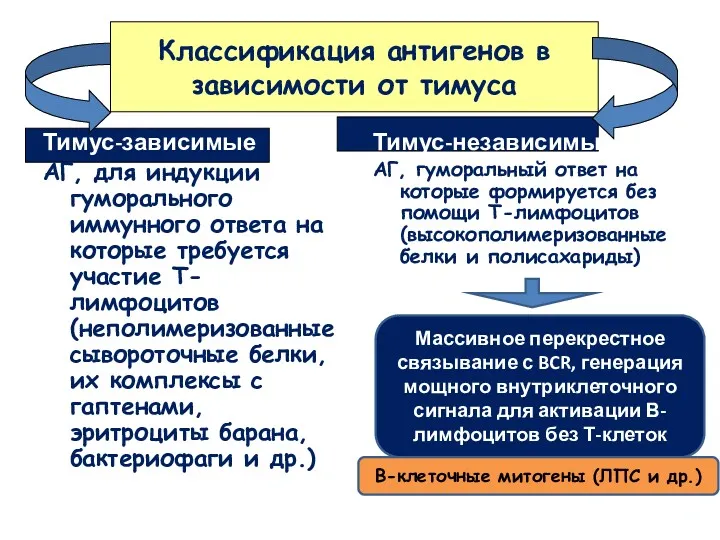

- 60. Классификация антигенов в зависимости от тимуса Тимус-зависимые АГ, для индукции гуморального иммунного ответа на которые требуется

- 61. Классификация аллергенов

- 62. Примеры аллергенов Наиболее часто источником домашних аллергенов является мелкий клещ семейства Dermatofagoides, который живет в домашней

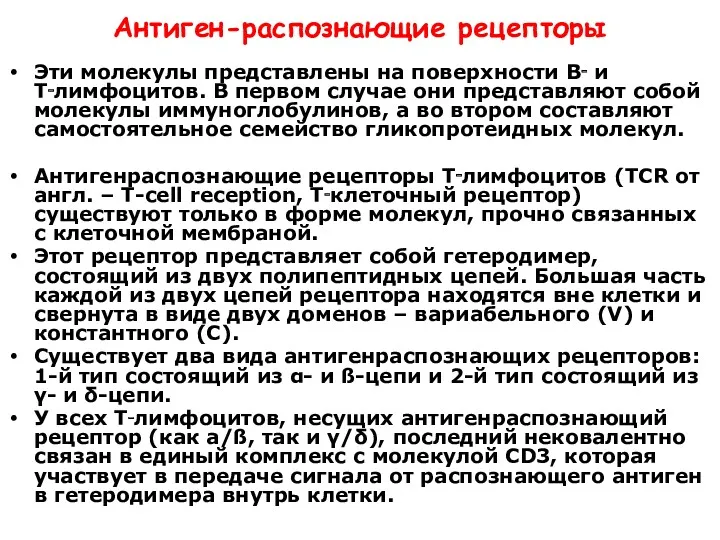

- 63. Антиген-распознающие рецепторы Эти молекулы представлены на поверхности В‑ и Т‑лимфоцитов. В первом случае они представляют собой

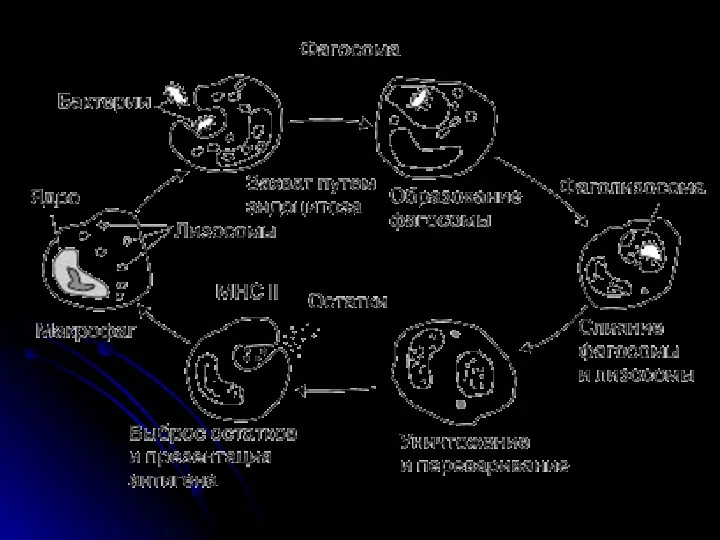

- 64. Презентация антигенов Презентация антигенов на поверхности клетки в составе молекул МНС – завершающая стадия сложного процесса

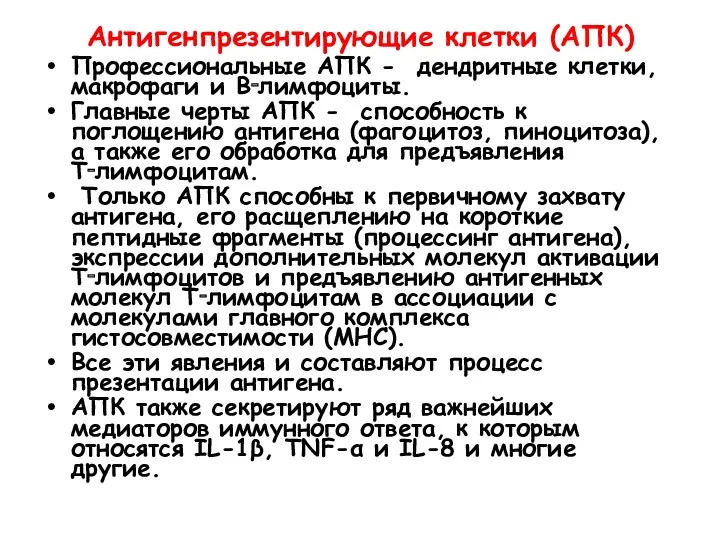

- 65. Антигенпрезентирующие клетки (АПК) Профессиональные АПК - дендритные клетки, макрофаги и В‑лимфоциты. Главные черты АПК - способность

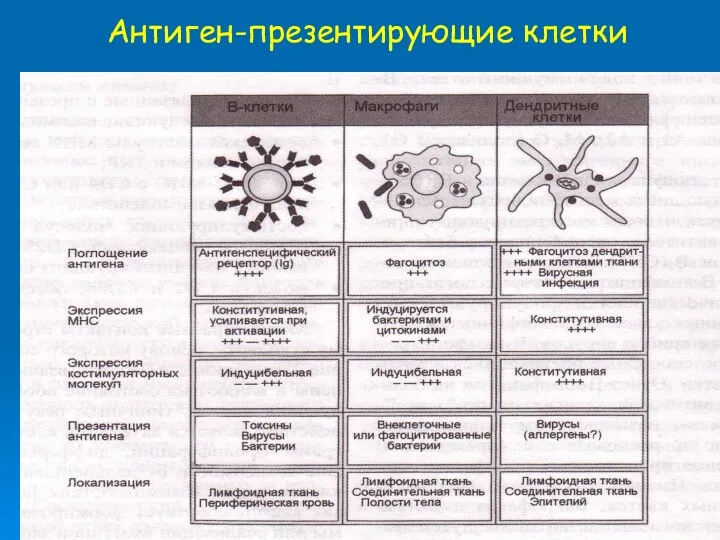

- 66. Антиген-презентирующие клетки

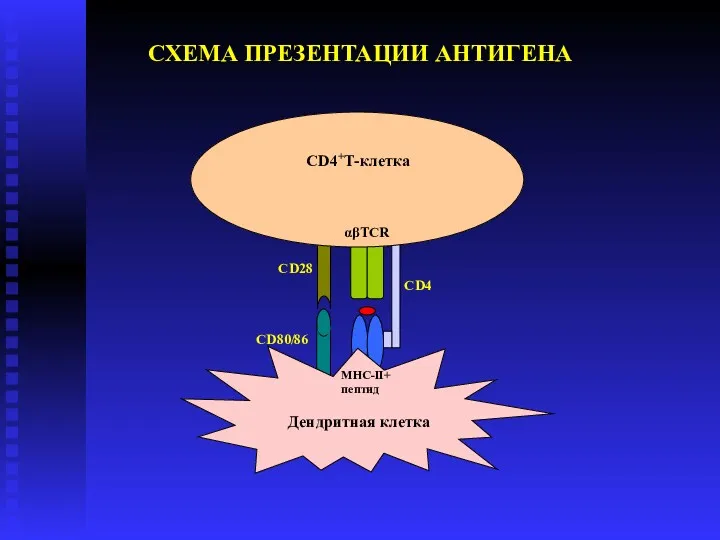

- 67. СХЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ АНТИГЕНА

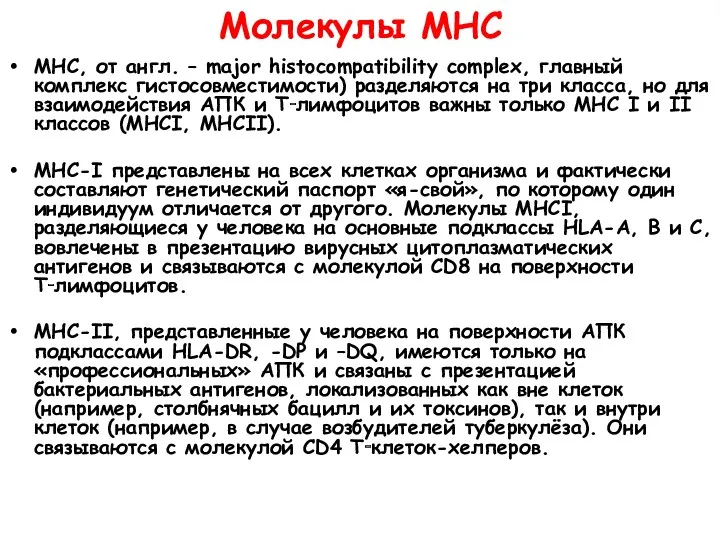

- 69. Молекулы МНС МНС, от англ. – major histocompatibility complex, главный комплекс гистосовместимости) разделяются на три класса,

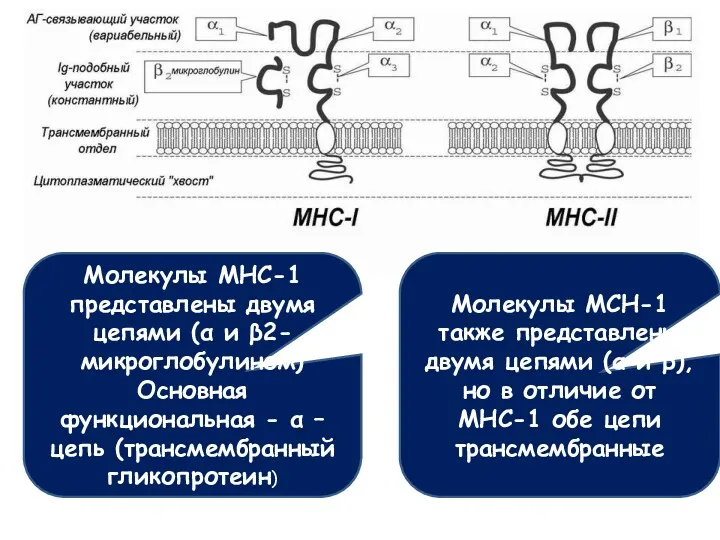

- 70. Молекулы МНС-1 представлены двумя цепями (α и β2-микроглобулином) Основная функциональная - α –цепь (трансмембранный гликопротеин) Молекулы

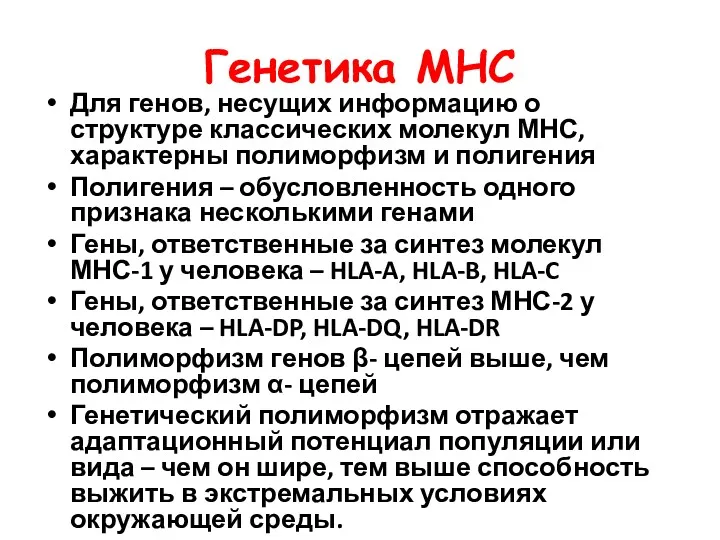

- 71. Генетика МНС Для генов, несущих информацию о структуре классических молекул МНС, характерны полиморфизм и полигения Полигения

- 72. Ассоциации HLA-аллелей с повышенным риском развития заболеваний

- 73. Суперантигены Инфекционные суперантигены – самые мощные из известных Т-клеточных митогенов В концентрации менее 0,1 пкг\мл они

- 75. Скачать презентацию

Сальмонеллез

Сальмонеллез Иммунитет как механизм регуляции и защиты

Иммунитет как механизм регуляции и защиты Сестринский уход при заболеваниях крови

Сестринский уход при заболеваниях крови Механическая желтуха

Механическая желтуха Функциональная гастроэнтерология

Функциональная гастроэнтерология Патофизиология сердечной недостаточности

Патофизиология сердечной недостаточности Желчно-каменная болезнь. Острый холецистит

Желчно-каменная болезнь. Острый холецистит Профилактика заболеваний, передающихся половым путем

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем Алопеция. Алопеция туралы жалпы түсінік

Алопеция. Алопеция туралы жалпы түсінік Ionizing radiation in medicine

Ionizing radiation in medicine Физиология крови. Лейкоциты

Физиология крови. Лейкоциты Ключевые особенности закупок медицинских организаций. Типичные ошибки

Ключевые особенности закупок медицинских организаций. Типичные ошибки Определение и функции компонентов интонации: темп

Определение и функции компонентов интонации: темп Кровоснабжение головного и спинного мозга. Лекция №4

Кровоснабжение головного и спинного мозга. Лекция №4 Желудочно-кишечный тракт у детей

Желудочно-кишечный тракт у детей Респираторлық дистресс синдромы

Респираторлық дистресс синдромы Алкоголизм. Три стадии алкоголизма

Алкоголизм. Три стадии алкоголизма Аритмия-жүрек соғу реттілігінің, жүректің жиырылу күшінің,сол сияқты жүрекше мен қарыншаның қозуы мен жиырылу үрдісінің бұзылуы

Аритмия-жүрек соғу реттілігінің, жүректің жиырылу күшінің,сол сияқты жүрекше мен қарыншаның қозуы мен жиырылу үрдісінің бұзылуы Электрический ток. Аэроионы и их лечебно-профилактическое действие

Электрический ток. Аэроионы и их лечебно-профилактическое действие Рак молочной железы. Предраковые заболевания. Классификация РМЖ. Клиническая картина

Рак молочной железы. Предраковые заболевания. Классификация РМЖ. Клиническая картина Прогрессирующие мышечные дистрофии Дюшена и Беккера

Прогрессирующие мышечные дистрофии Дюшена и Беккера Организмнің биоритміне байланысты дәрілік заттардың көрсететін әсерлері

Организмнің биоритміне байланысты дәрілік заттардың көрсететін әсерлері Алкоголизм, алкогольные психозы

Алкоголизм, алкогольные психозы Острые респираторные инфекции. Пневмония

Острые респираторные инфекции. Пневмония Антибиотики

Антибиотики Дәлелді медицина анықтамасы

Дәлелді медицина анықтамасы Антисептика и асептика в хирургии

Антисептика и асептика в хирургии Научно–обоснованная медицинская практика. Базы данных. Поиск доказательной информации

Научно–обоснованная медицинская практика. Базы данных. Поиск доказательной информации