Содержание

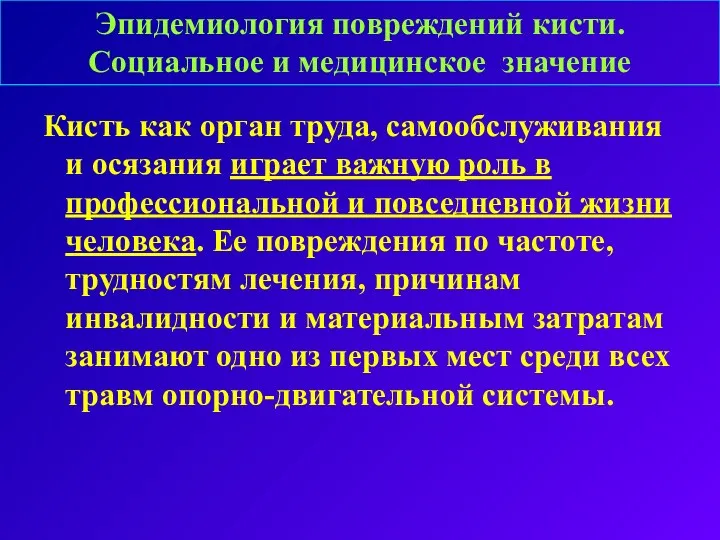

- 2. Эпидемиология повреждений кисти. Социальное и медицинское значение Кисть как орган труда, самообслуживания и осязания играет важную

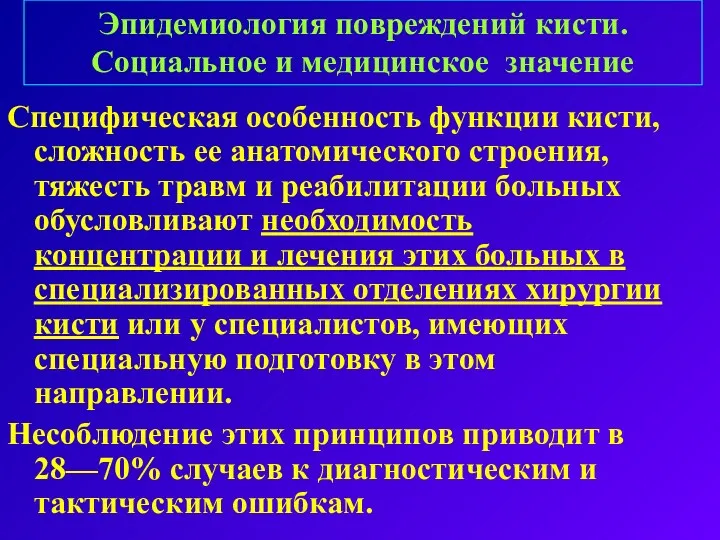

- 3. Эпидемиология повреждений кисти. Социальное и медицинское значение Специфическая особенность функции кисти, сложность ее анатомического строения, тяжесть

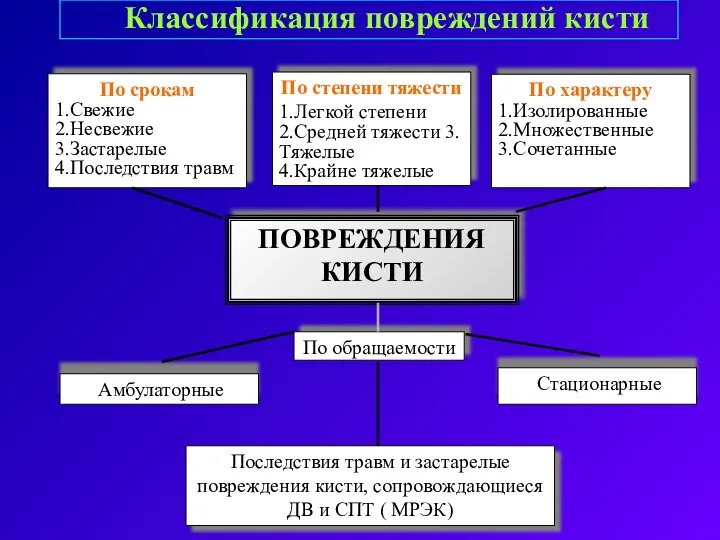

- 4. Классификация повреждений кисти

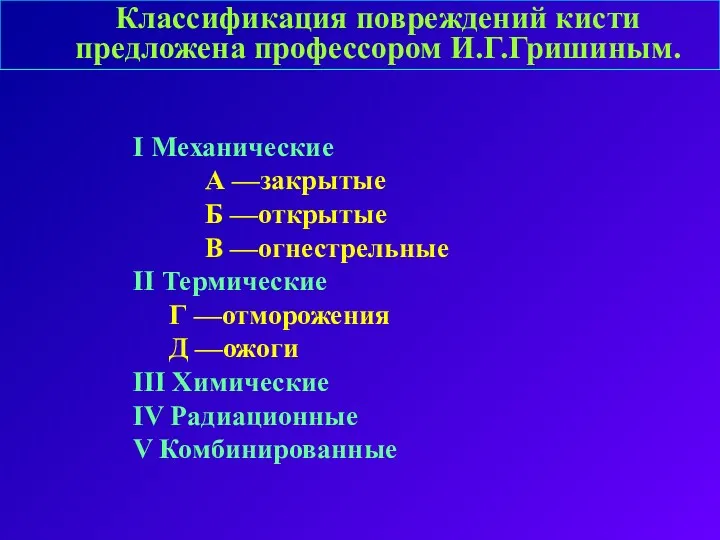

- 5. Классификация повреждений кисти предложена профессором И.Г.Гришиным. I Механические А —закрытые Б —открытые В —огнестрельные II Термические

- 6. Классификация повреждений кисти предложена профессором И.Г.Гришиным. По тяжести нарушения функции: Повреждения легкой степени (I степень) :

- 7. Классификация повреждений кисти предложена профессором И.Г.Гришиным. По тяжести нарушения функции : Повреждения средней тяжести (II степень):

- 8. Классификация повреждений кисти предложена профессором И.Г.Гришиным. По тяжести нарушения функции : Тяжелые повреждения кисти (III степень):

- 9. Классификация повреждений кисти предложена профессором И.Г.Гришиным. По тяжести нарушения функции : Крайне тяжелые повреждения (IV степень):

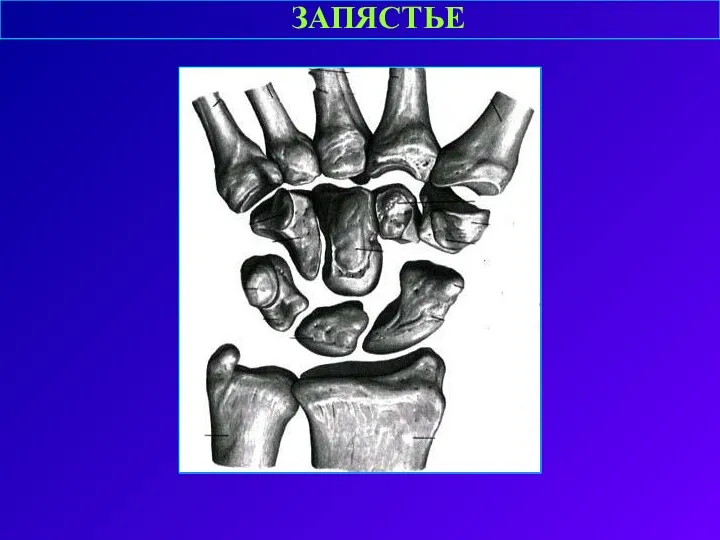

- 10. ЗАПЯСТЬЕ

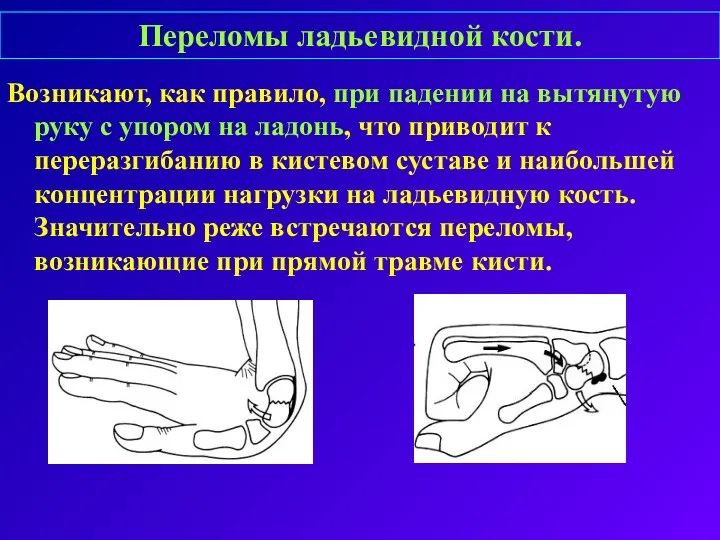

- 11. Возникают, как правило, при падении на вытянутую руку с упором на ладонь, что приводит к переразгибанию

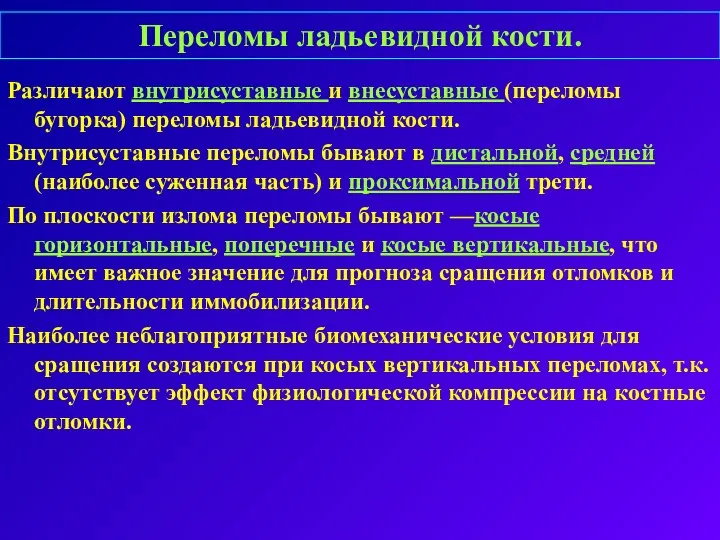

- 12. Различают внутрисуставные и внесуставные (переломы бугорка) переломы ладьевидной кости. Внутрисуставные переломы бывают в дистальной, средней (наиболее

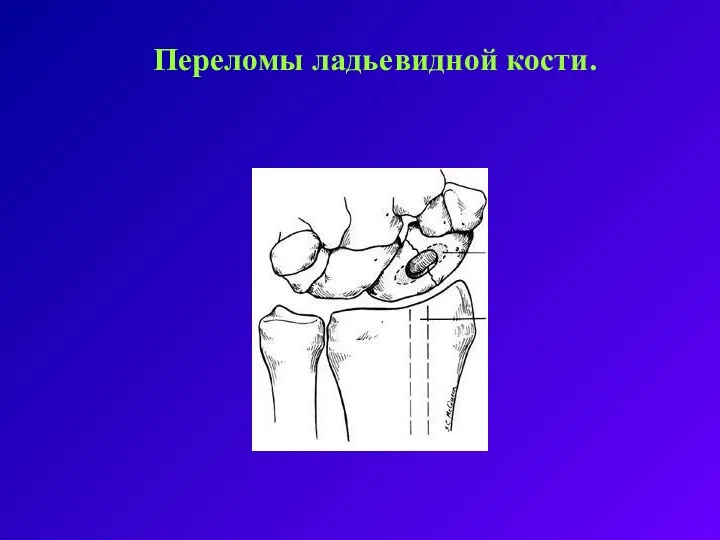

- 13. Переломы ладьевидной кости.

- 14. Переломы ладьевидной кости.

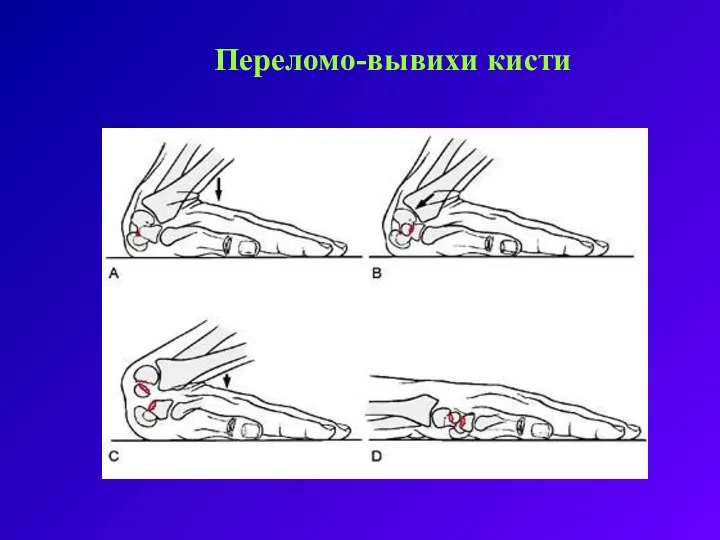

- 15. Переломо-вывихи кисти

- 16. Переломо-вывихи кисти

- 17. Переломо-вывихи кисти

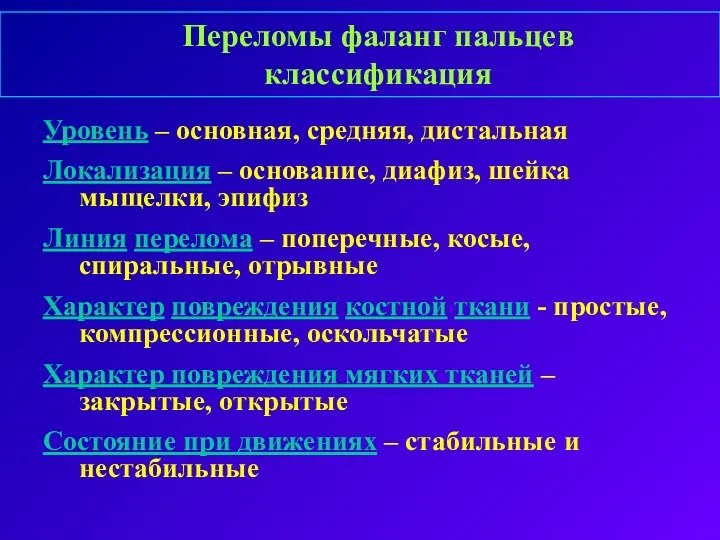

- 18. Переломы фаланг пальцев классификация Уровень – основная, средняя, дистальная Локализация – основание, диафиз, шейка мыщелки, эпифиз

- 19. Переломы фаланг пальцев

- 20. Повреждения трубчатых костей

- 21. Повреждения трубчатых костей

- 22. Повреждения трубчатых костей

- 23. Повреждения трубчатых костей

- 24. Повреждения трубчатых костей

- 25. Повреждения трубчатых костей

- 26. Повреждения трубчатых костей

- 27. Повреждения трубчатых костей

- 28. Повреждения трубчатых костей

- 29. Повреждения трубчатых костей

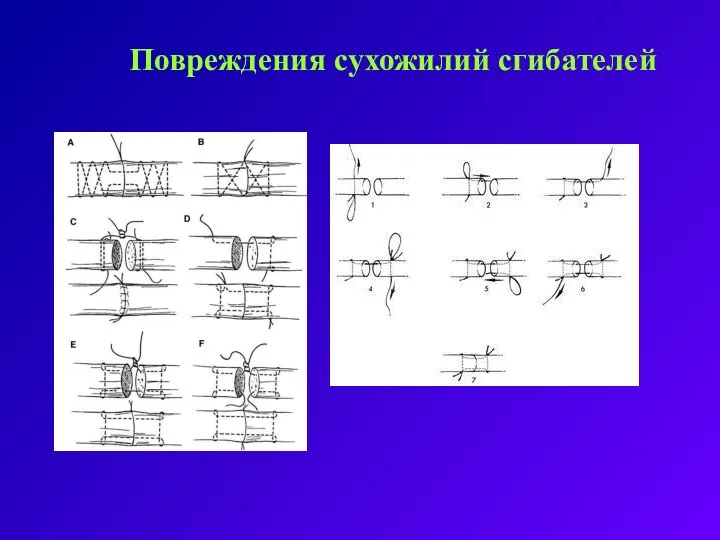

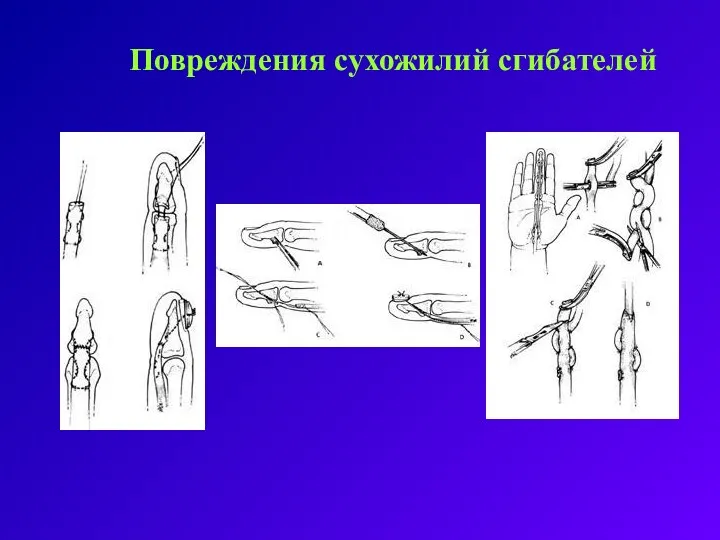

- 30. Повреждения сухожилий сгибателей

- 31. Повреждения сухожилий сгибателей

- 32. Повреждения сухожилий сгибателей

- 33. Повреждения сухожилий сгибателей

- 34. Повреждения сухожилий сгибателей

- 35. Повреждения сухожилий сгибателей

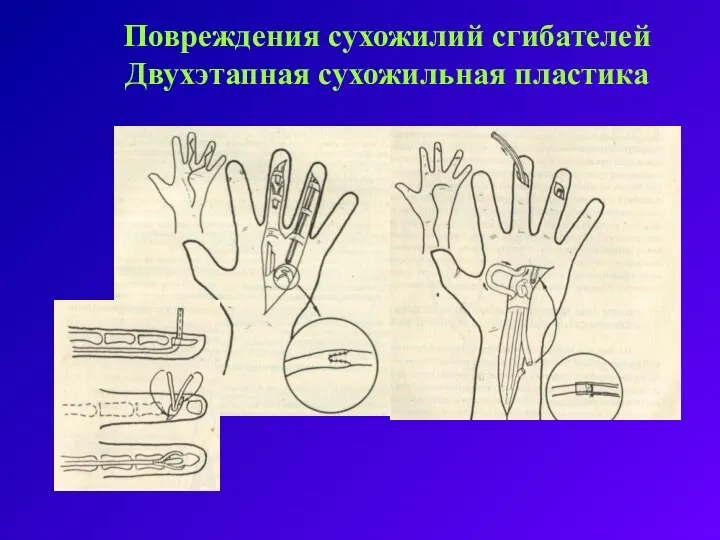

- 36. Повреждения сухожилий сгибателей Двухэтапная сухожильная пластика

- 37. Повреждения сухожилий разгибателей

- 38. Повреждения сухожилий разгибателей

- 39. Виды деформаций при повреждениях сухожилий разгибателей на различных уровнях

- 40. Повреждения нервов

- 41. Повреждения нервов

- 42. Виды деформаций при повреждениях лучевого и локтевого нервов Висячая кисть Когтистая кисть

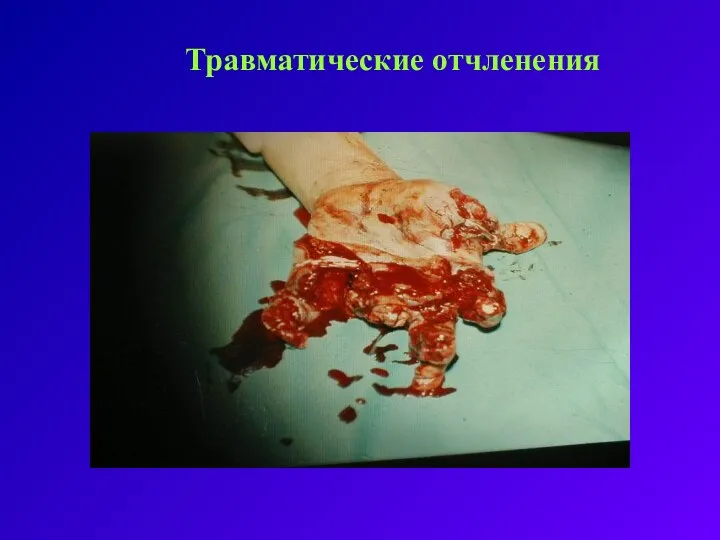

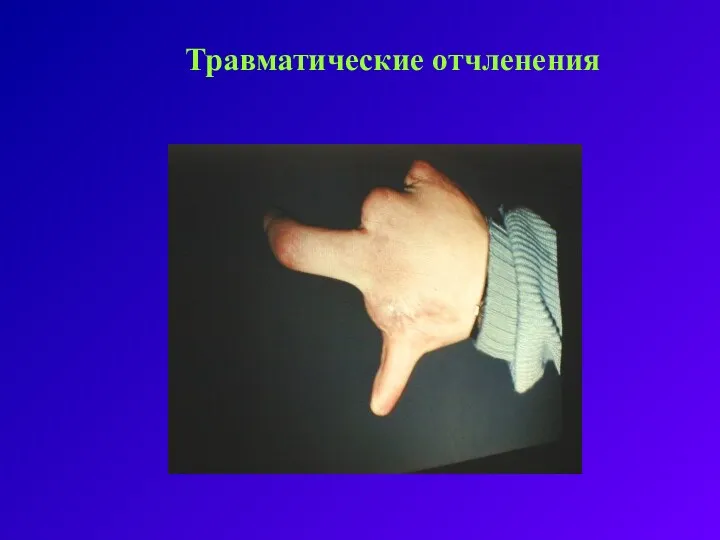

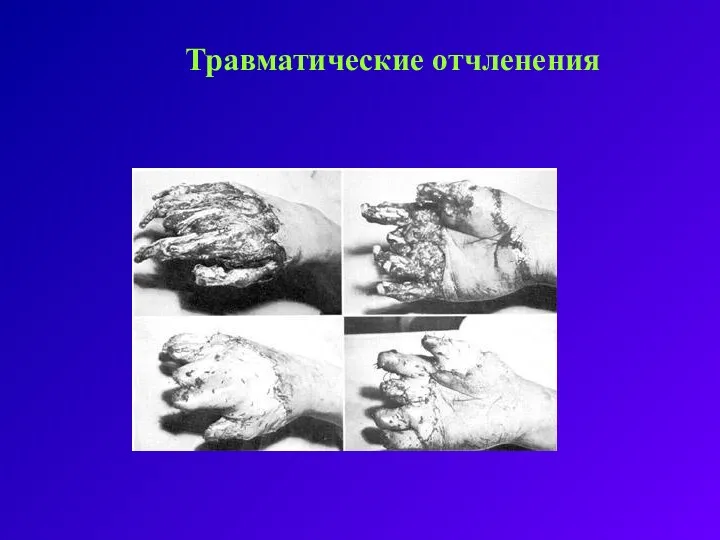

- 43. Травматические отчленения

- 44. Травматические отчленения

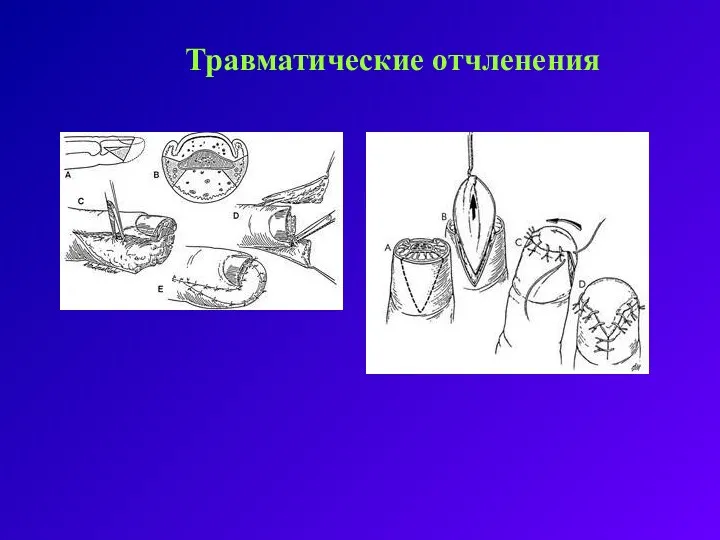

- 45. Травматические отчленения

- 46. Травматические отчленения

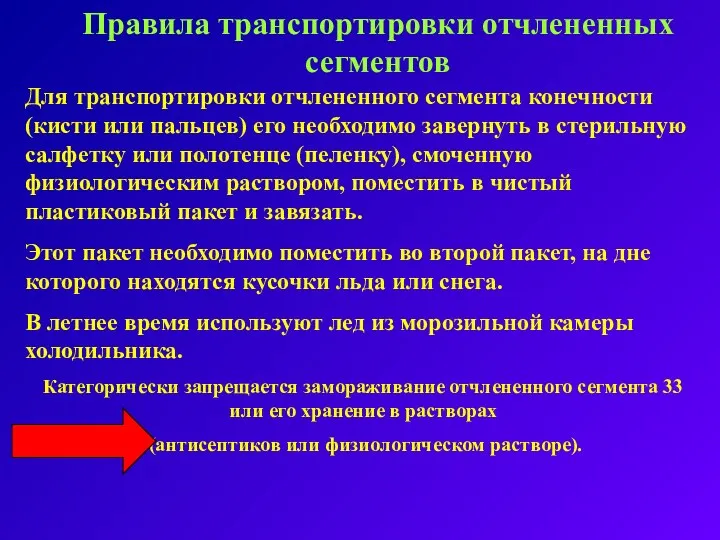

- 47. Правила транспортировки отчлененных сегментов Для транспортировки отчлененного сегмента конечности (кисти или пальцев) его необходимо завернуть в

- 48. Травматические отчленения

- 49. Травматические отчленения

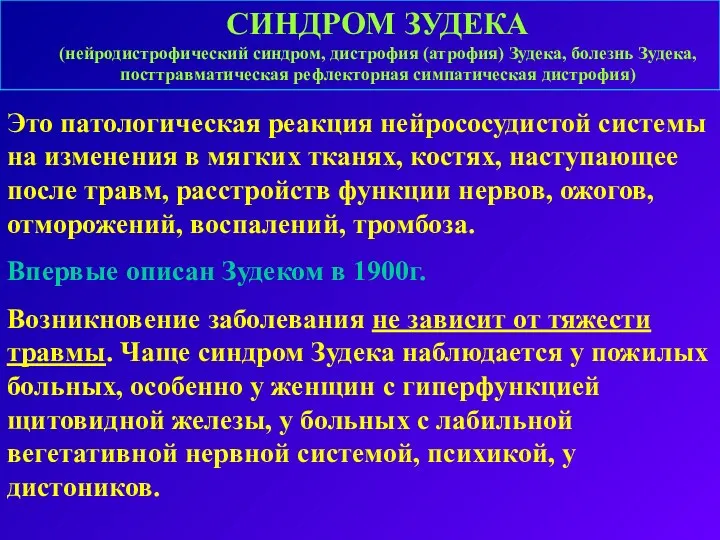

- 50. СИНДРОМ ЗУДЕКА (нейродистрофический синдром, дистрофия (атрофия) Зудека, болезнь Зудека, посттравматическая рефлекторная симпатическая дистрофия) Это патологическая реакция

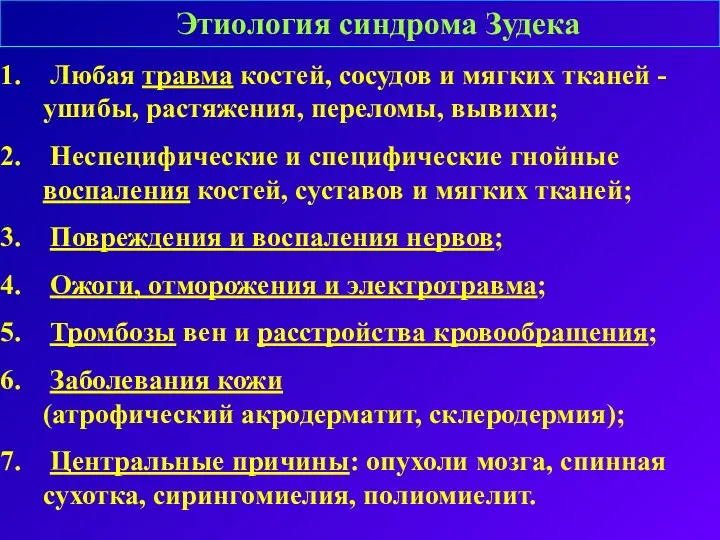

- 51. Этиология синдрома Зудека Любая травма костей, сосудов и мягких тканей - ушибы, растяжения, переломы, вывихи; Неспецифические

- 52. Факторы способствующие развитию синдрома Локализация первоначального повреждения в местах расположения большого количества нервных окончаний. Качество оказания

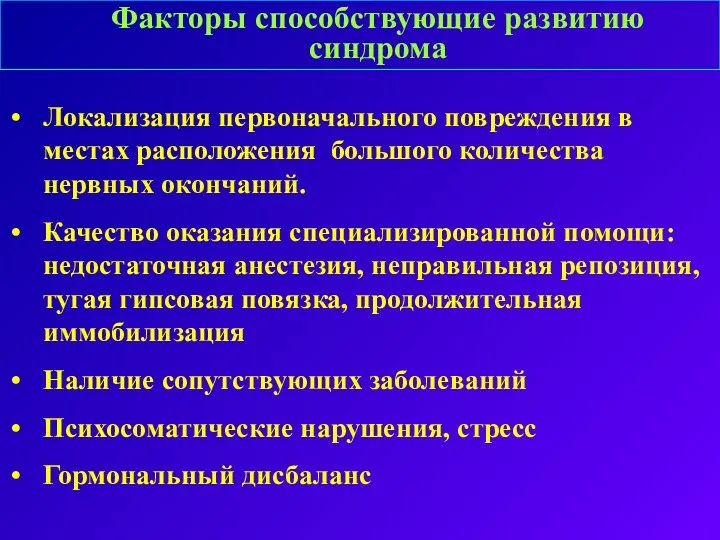

- 53. Патогенез

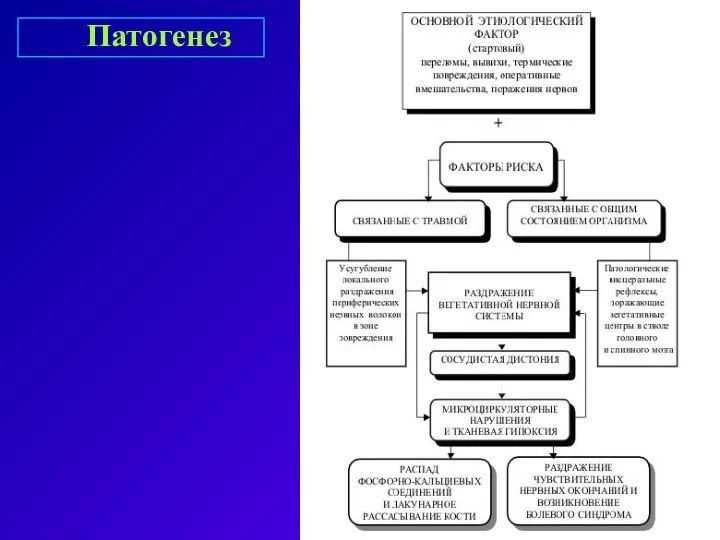

- 54. Клиника и диагностика Критерии диагностики: диффузная боль, не соответствующая анатомии и степени повреждения, нарушение или ограничение

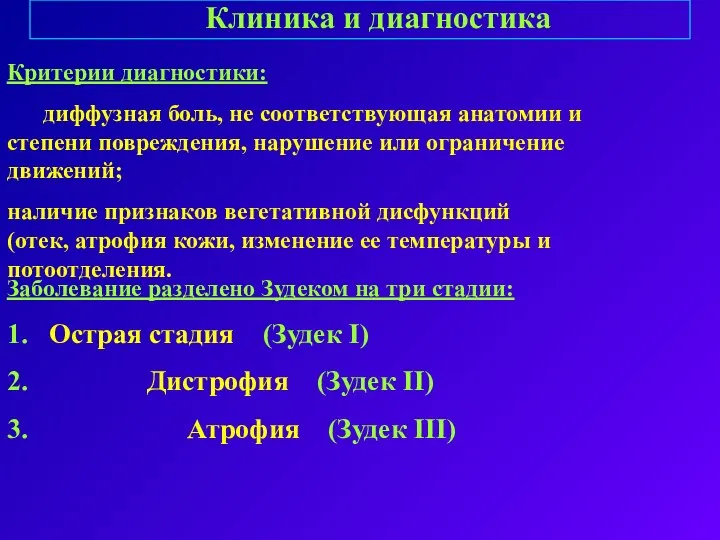

- 55. Клиника и диагностика Стадия Зудек I (острая). Характерно отсутствие клинических симптомов улучшения (уменьшение боли, гиперемии, уменьшение

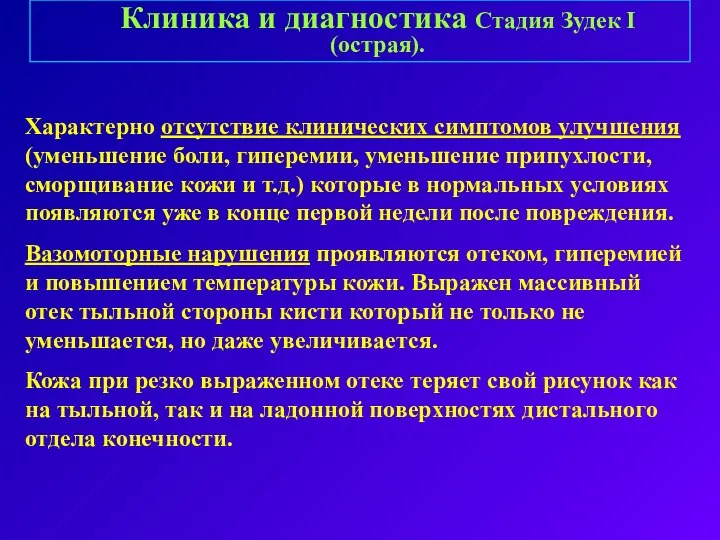

- 56. Клиника и диагностика Стадия Зудек I (острая). Боли не уменьшаются ни при иммобилизации, ни при поднятом

- 57. Клиника и диагностика Стадия Зудек I (острая). К концу второй недели красный цвет кожи может переходить

- 58. Клиника и диагностика Стадия Зудек II (дистрофия). Боли держатся. Суставы неподвижны, попытки пассивного движения вызывают боль.

- 59. Клиника и диагностика Стадия Зудек III (атрофия). В отдельных случаях, несмотря на лечение, патологический процесс не

- 60. Методика клинического обследования больных Исследование При этом обращают внимание на движения пальцев вместе и каждого в

- 61. Методика клинического обследования больных Рентгенологические признаки. Для рентгенологической картины синдрома Зудека характерен пятнистый остеопороз, выявляемый обычно

- 62. Прогноз Синдром Зудека - серьезное заболевание, которое при отсутствии своевременного и правильного лечения приводит к инвалидности

- 63. Профилактика Квалифицированная и атравматичная хирургическая обработка ран. Профилактика и своевременное лечение инфекционных осложнений ран Адекватное обезболивание

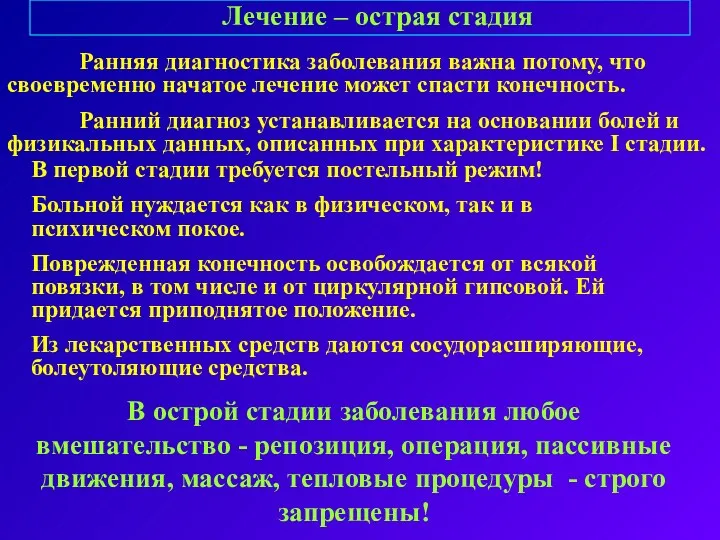

- 64. Лечение – острая стадия Ранняя диагностика заболевания важна потому, что своевременно начатое лечение может спасти конечность.

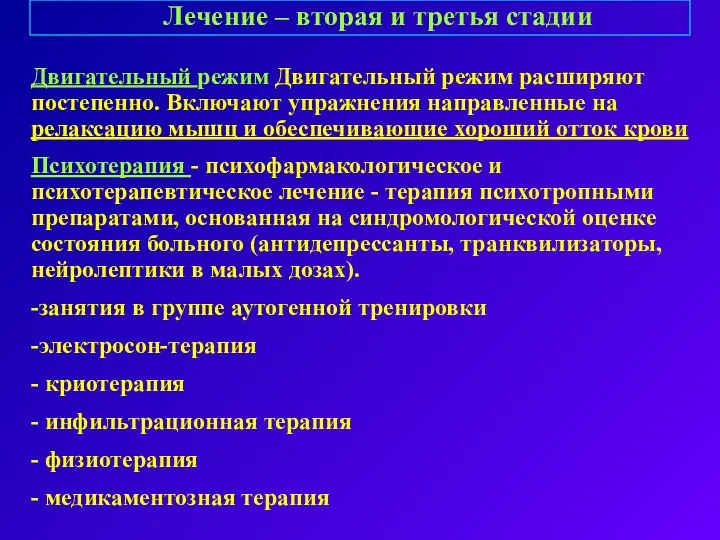

- 65. Лечение – вторая и третья стадии Двигательный режим Двигательный режим расширяют постепенно. Включают упражнения направленные на

- 66. ИШЕМИЧЕСКАЯ КОНТРАКТУРА ФОЛЬКМАНА (синдром Фолькмана) Представляет собой симптомокомплекс, связанный с нарушением артериального кровотока. Наиболее часто развивается

- 67. Этиология ⮚ Контузия артерии ⮚ Травматический артериальный спазм ⮚ Сдавление артерии ⮚ Сосудистый тромбоз и эмболия

- 68. Патогенез Травма вызывает артериальную окклюзию или спазм, что приводит к ишемии мышц, которая характеризуется нарушением обменных

- 69. Патогенез Следствием ишемии является некроз мышечной ткани. Общий контур мышцы сохраняется, в то время как мышечная

- 70. Клиника и диагностика Для предупреждения тяжелых последствий ишемической контрактуры диагноз должен быть поставлен как можно раньше.

- 71. Клиника и диагностика Более поздними симптомами, свидетельствующими о необратимости процесса является снижение чувствительности и сгибательная установка

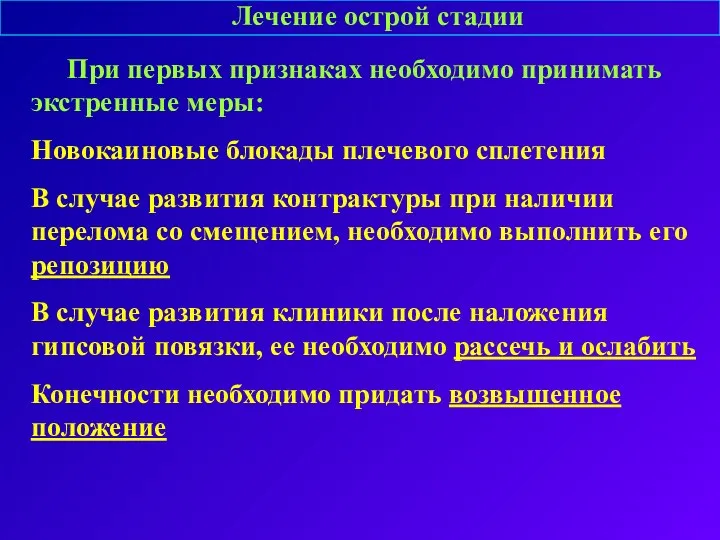

- 72. Лечение острой стадии При первых признаках необходимо принимать экстренные меры: Новокаиновые блокады плечевого сплетения В случае

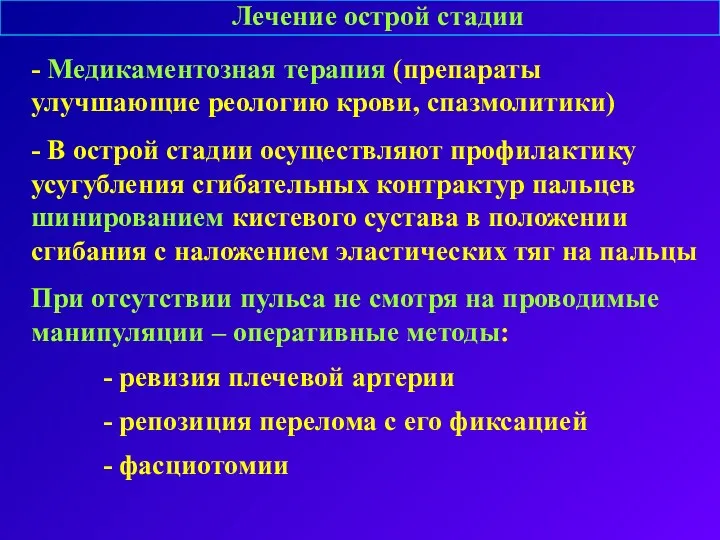

- 73. Лечение острой стадии - Медикаментозная терапия (препараты улучшающие реологию крови, спазмолитики) - В острой стадии осуществляют

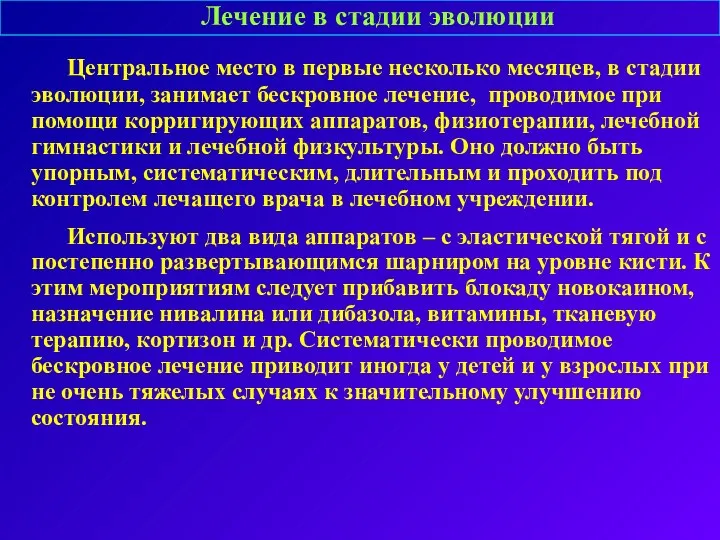

- 74. Лечение в стадии эволюции Центральное место в первые несколько месяцев, в стадии эволюции, занимает бескровное лечение,

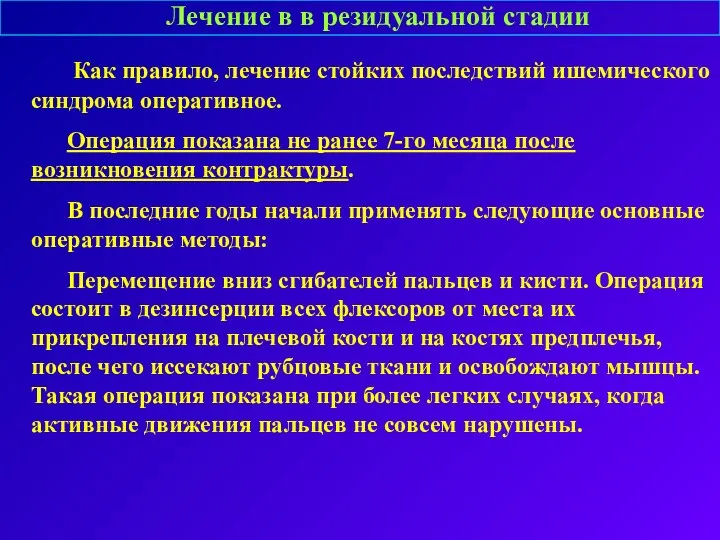

- 75. Лечение в в резидуальной стадии Как правило, лечение стойких последствий ишемического синдрома оперативное. Операция показана не

- 76. Лечение в в резидуальной стадии Удаление инфаркта вместе с рубцово измененными мышцами и перемещение сохранившихся мышц

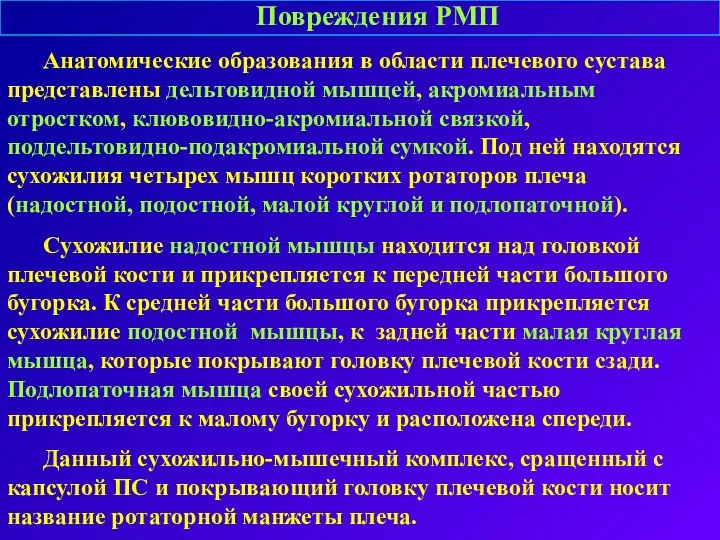

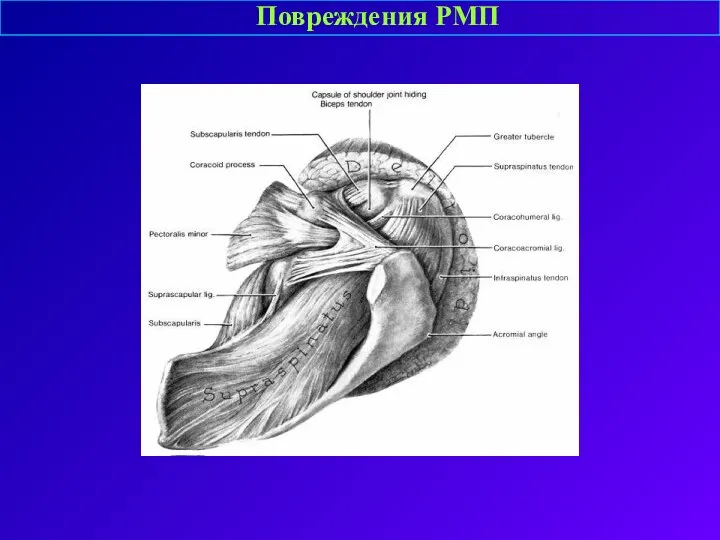

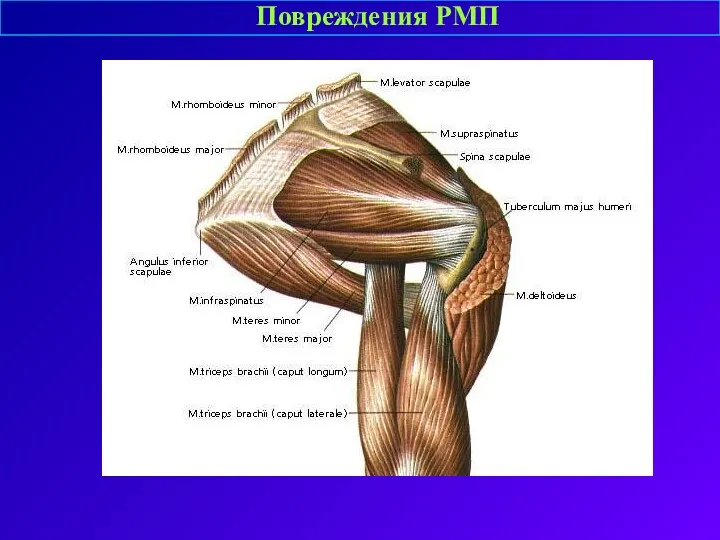

- 77. Повреждения РМП Анатомические образования в области плечевого сустава представлены дельтовидной мышцей, акромиальным отростком, клювовидно-акромиальной связкой, поддельтовидно-подакромиальной

- 78. Повреждения РМП

- 79. Повреждения РМП

- 80. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Травматический генез - имеет место одномоментная травма с падением на верхнюю

- 81. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Частичный отрыв - локальное внесуставное, но чаще внутрисуставное повреждение сухожилия надостной

- 82. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Псевдопаралическая форма характеризуется отсутствием или резким ограничением активных движений в ПС

- 83. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Импинджемент-синдром (синдром соударения) характеризуется болевыми ощущениями в ПС при различных положениях

- 84. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Замороженное плечо характеризуется резким ограничением активных и пассивных движений в ПС

- 85. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Симптом Леклерка характеризуется невольным поднятием плечевого пояса на больной стороне при

- 86. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Симптом Леклерка

- 87. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Симптом падающей руки характеризуется тем что, пациент при пассивном отведении верхней

- 88. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Симптома Джоуба заключается в пассивном отведении рук пациента до 90 градусов

- 89. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Симптома Джоуба

- 90. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Дуга болезненного отведения характеризуется наличием болевого синдрома, который обусловлен конфликтом большого

- 91. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Симптом Хавкинса характеризуется тем, что врач или больной поднимает плечо при

- 92. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Для проверки симптома Иокума кисть больной руки пациента размещают на здоровое

- 93. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Тест на наружную ротацию характеризуется тем, что при сгибании предплечья под

- 94. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Рентгенологическая диагностика Рентгенографию ПС производят в прямой проекции по общепринятой методике

- 95. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Рентгенологическая диагностика Рентгенологическое исследование, выявляющее артроз акромиально-ключичного сочленения, акромиально-бугорковый артроз и

- 96. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Сонографическая диагностика Сонографию производят больным в положении сидя со свободно свисающей

- 97. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА Магнитно-резонансная диагностика Наибольшие возможности для диагностики и дифференциальной диагностики патологии РМП

- 98. Лечение больных с повреждениями РМП Консервативное лечение может быть эффективным у больных с частичным повреждением ротаторной

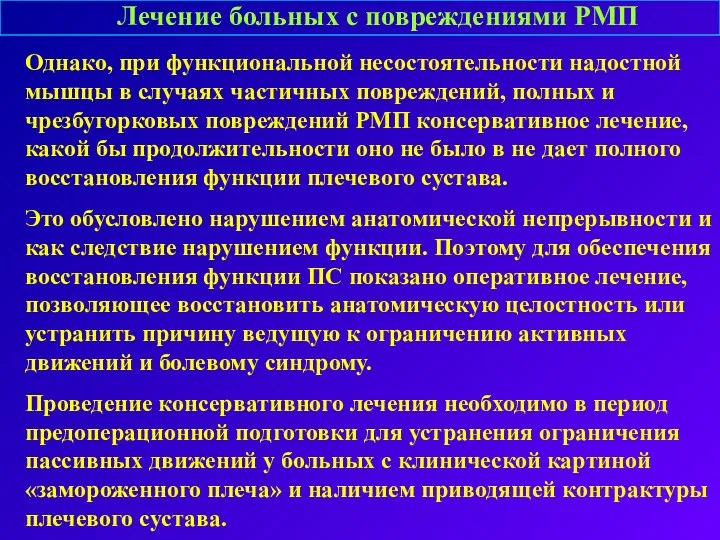

- 99. Лечение больных с повреждениями РМП Однако, при функциональной несостоятельности надостной мышцы в случаях частичных повреждений, полных

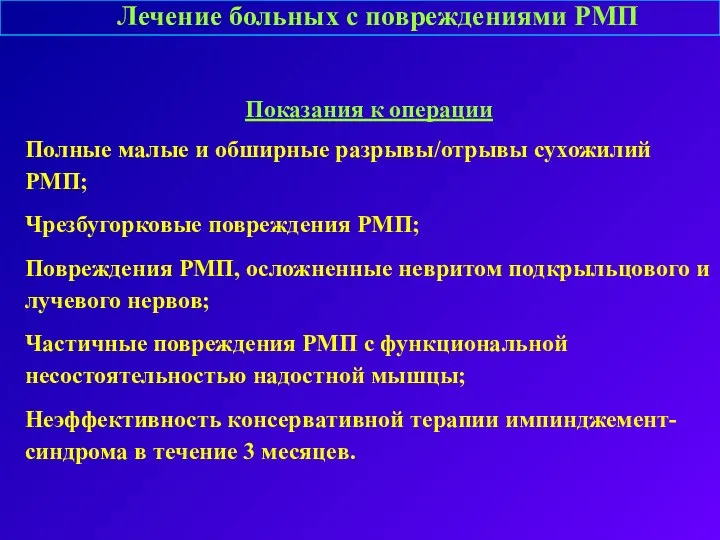

- 100. Лечение больных с повреждениями РМП Показания к операции Полные малые и обширные разрывы/отрывы сухожилий РМП; Чрезбугорковые

- 102. Скачать презентацию

Вірусні дерматози. Папулосквамозні дерматози

Вірусні дерматози. Папулосквамозні дерматози Anomalii_refraktsii_dalnozorkost_blizorukost_astigmatizm

Anomalii_refraktsii_dalnozorkost_blizorukost_astigmatizm Принципы лечения взрослых в амбулаторных условиях

Принципы лечения взрослых в амбулаторных условиях Инородные тела дыхательных путей у детей

Инородные тела дыхательных путей у детей СП при ревматизме

СП при ревматизме Общая эпидемиология

Общая эпидемиология УЗИ скрининг в 3 триместре

УЗИ скрининг в 3 триместре Созылмалы жүрек жетіспеушілігі

Созылмалы жүрек жетіспеушілігі Жүректің туа бітті ақауымен балаларды диспансерлік бақылау

Жүректің туа бітті ақауымен балаларды диспансерлік бақылау Лабораторная диагностика трипаносомозов, меры профилактики

Лабораторная диагностика трипаносомозов, меры профилактики Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму СКІФ

Система комп’ютерного моделювання процесів життєдіяльності органів і систем організму СКІФ Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях

Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях Диагностика беременности. Методы акушерского исследования (урок 3)

Диагностика беременности. Методы акушерского исследования (урок 3) Денсаулық сақтау жүйесіндегі маркетингі

Денсаулық сақтау жүйесіндегі маркетингі Иммунодефицитные состояния

Иммунодефицитные состояния Другие синтетические противомикробные средства

Другие синтетические противомикробные средства Операция Негейбауэра-Лефора

Операция Негейбауэра-Лефора Ауырсыну. Оның компоненттері, механизмі, өту жолдары. Организмнің ауырсынуға реакциялары

Ауырсыну. Оның компоненттері, механизмі, өту жолдары. Организмнің ауырсынуға реакциялары Современная нейропсихология о локализации высших психических функций ВПФ. (Тема 2)

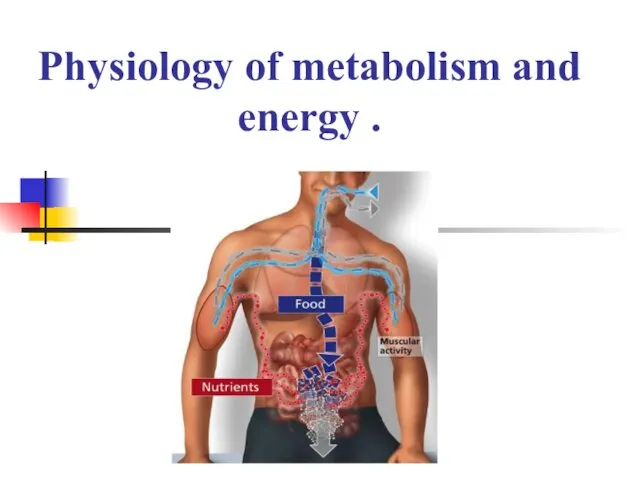

Современная нейропсихология о локализации высших психических функций ВПФ. (Тема 2) Physiology of metabolism and energy

Physiology of metabolism and energy Особенности питания при фармакотерапии

Особенности питания при фармакотерапии Malignant Lymphomas

Malignant Lymphomas Егде жастағы және қарттардың тамақтануы

Егде жастағы және қарттардың тамақтануы СНІД – загроза людству

СНІД – загроза людству Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений Синтетические остеопластические материалы (обзор литературы)

Синтетические остеопластические материалы (обзор литературы) Потребность пациента в поддержании нормальной температуры тела. Лихорадка

Потребность пациента в поддержании нормальной температуры тела. Лихорадка Трисомия-X

Трисомия-X