Содержание

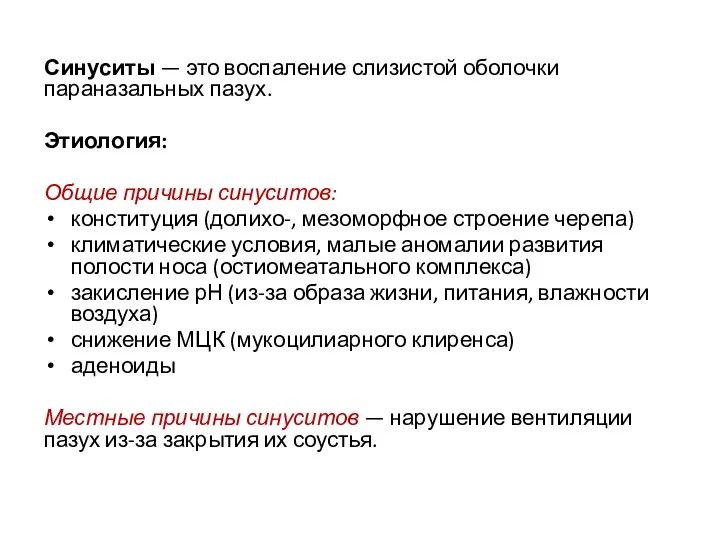

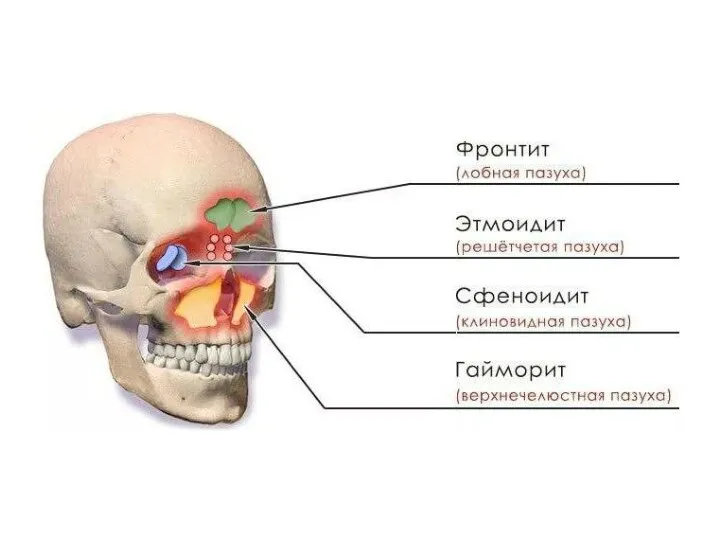

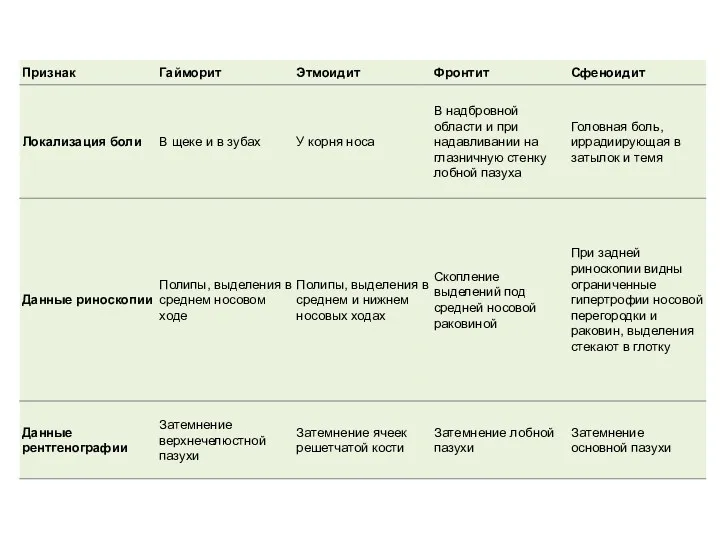

- 2. Синуситы — это воспаление слизистой оболочки параназальных пазух. Этиология: Общие причины синуситов: конституция (долихо-, мезоморфное строение

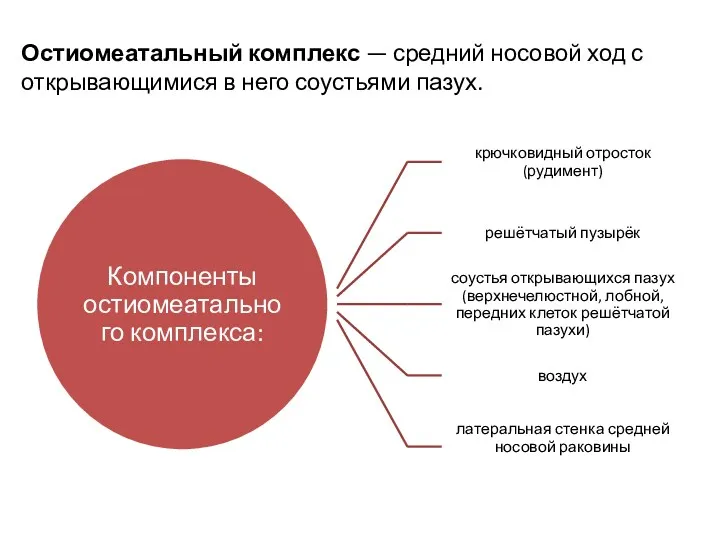

- 3. Остиомеатальный комплекс — средний носовой ход с открывающимися в него соустьями пазух.

- 4. Классификация синуситов по течению Острые синуситы ( Подострые синуситы (3-6 мес) Хронические синуситы (>6 мес) *хронический

- 5. Классификация синуситов Преображенского

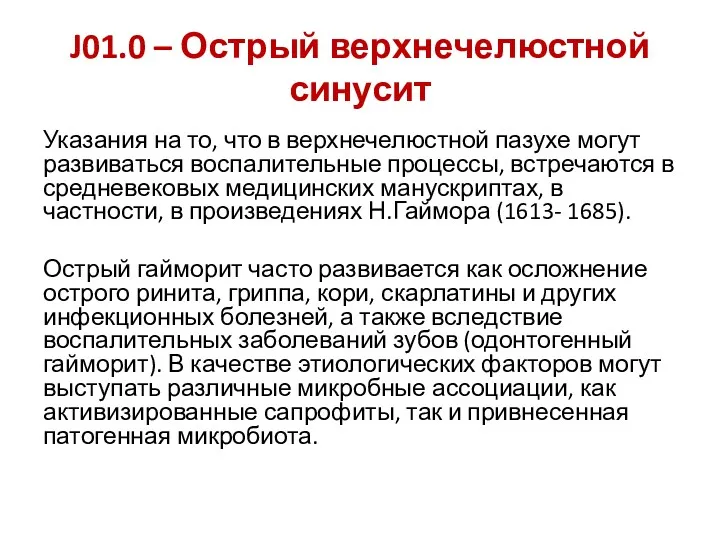

- 8. J01.0 – Острый верхнечелюстной синусит Указания на то, что в верхнечелюстной пазухе могут развиваться воспалительные процессы,

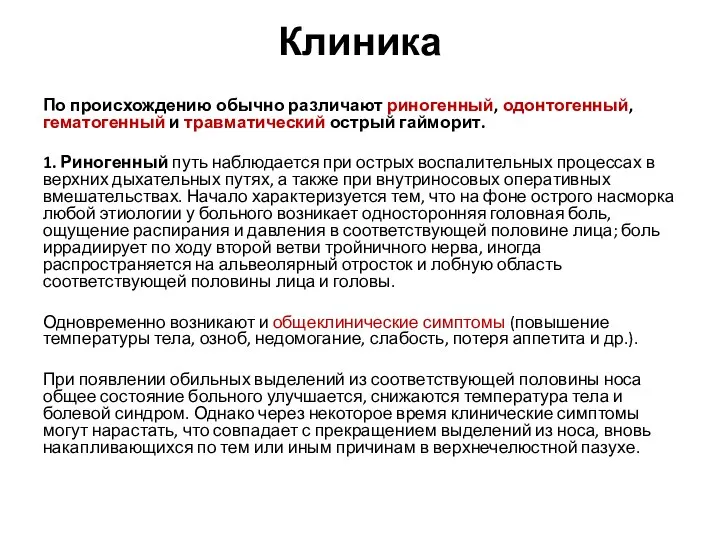

- 9. Клиника По происхождению обычно различают риногенный, одонтогенный, гематогенный и травматический острый гайморит. 1. Риногенный путь наблюдается

- 10. Обычно при остром гайморите головная боль и чувство распирания в соответствующей половине лица нарастают в процессе

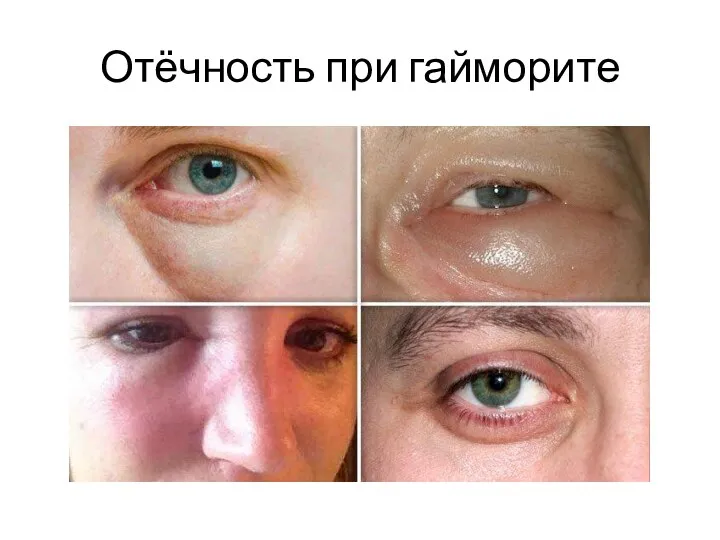

- 11. Отёчность при гайморите

- 12. 2. Гематогенный путь характерен при возникновении общих тяжелых инфекционных заболеваний (грипп, скарлатина, тифы и др.), когда

- 13. 4. Травматический гайморит - острое гнойное воспаление верхнечелюстной пазухи, возникшее в результате тупой или огнестрельной травмы

- 14. Клиническое течение острого гайморита может эволюционировать в нескольких направлениях: спонтанное выздоровление - обычное завершение при многих

- 15. Осложнения Могут возникать вследствие тех же причин, которые приводят к хронизации воспалительного процесса; чаще всего эти

- 16. Диагностика

- 17. Лечение Основные принципы неоперативного лечения острого гайморита заключаются в следующем: восстановление дренажной и вентиляционной функций отверстия,

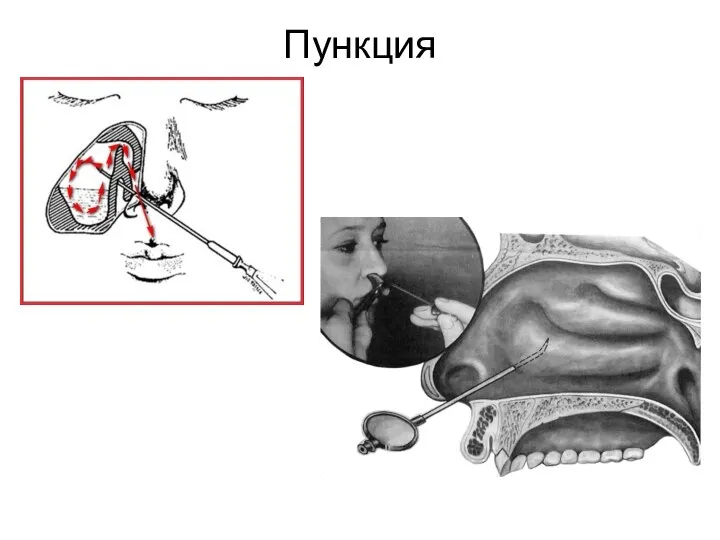

- 18. Пункция

- 19. Хирургическое лечение показано лишь в осложненных случаях. Целью оперативного вмешательства является элиминация патологических тканей и обеспечение

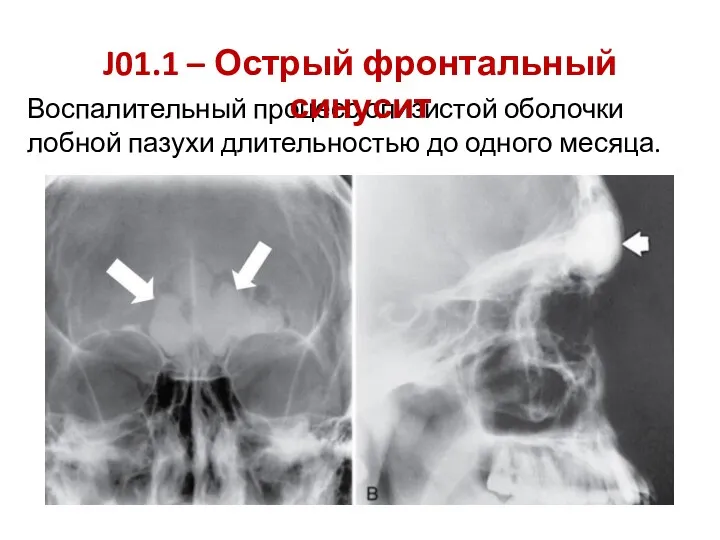

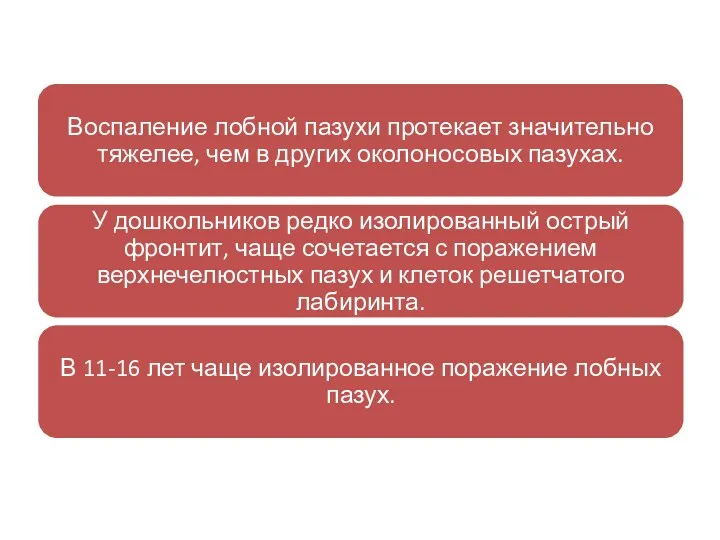

- 20. Воспалительный процесс слизистой оболочки лобной пазухи длительностью до одного месяца. J01.1 – Острый фронтальный синусит

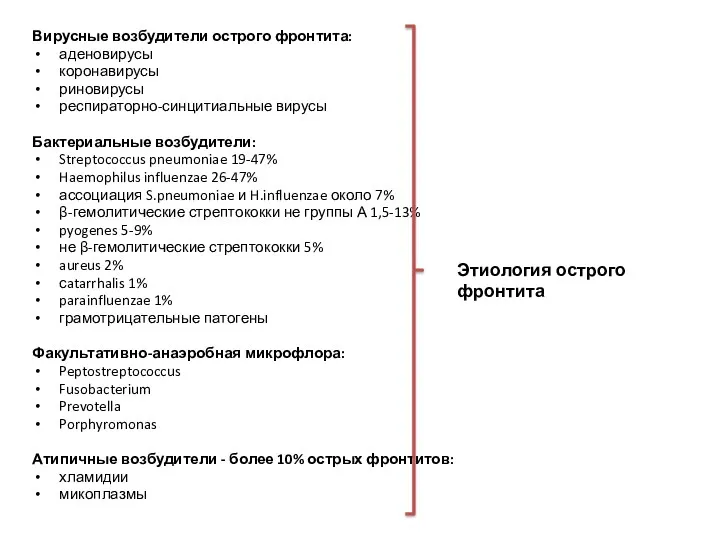

- 21. Вирусные возбудители острого фронтита: аденовирусы коронавирусы риновирусы респираторно-синцитиальные вирусы Бактериальные возбудители: Streptococcus pneumoniae 19-47% Haemophilus influenzae

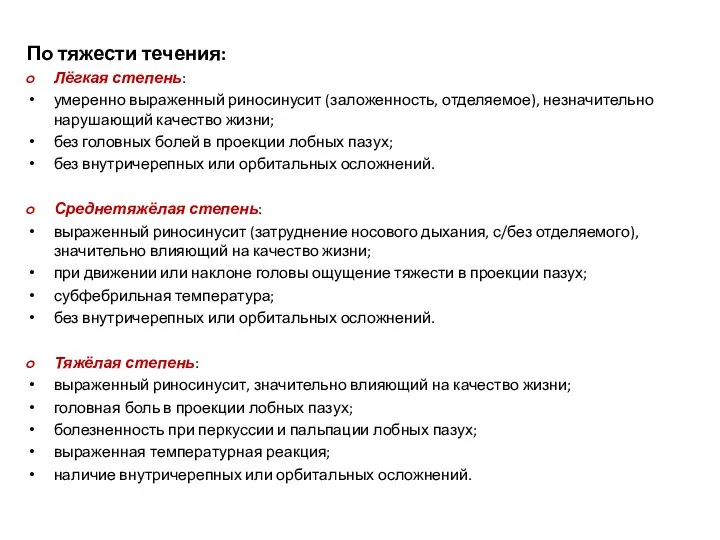

- 23. Классификация По виду воспаления: острый катаральный; острый экссудативный. По локализации: односторонний (правосторонний или левосторонний); двухсторонний.

- 24. По тяжести течения: Лёгкая степень: умеренно выраженный риносинусит (заложенность, отделяемое), незначительно нарушающий качество жизни; без головных

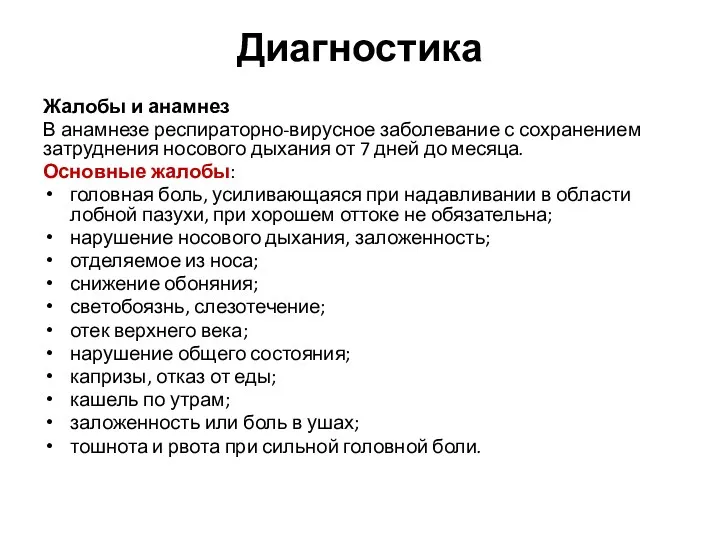

- 26. Диагностика Жалобы и анамнез В анамнезе респираторно-вирусное заболевание с сохранением затруднения носового дыхания от 7 дней

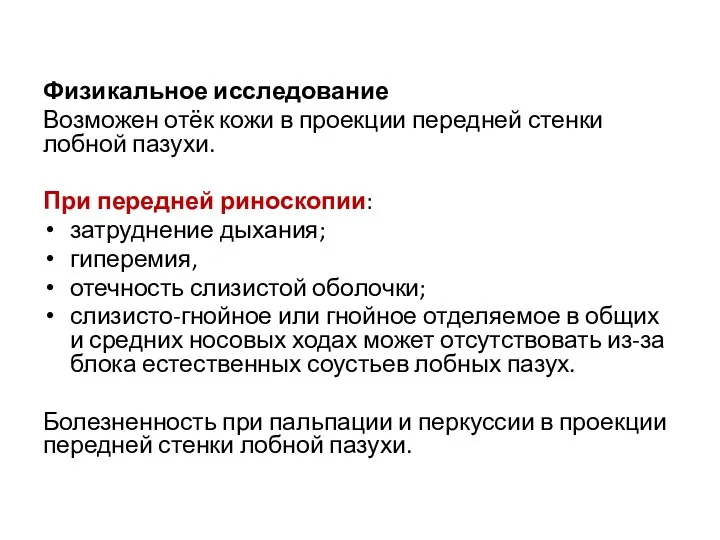

- 27. Физикальное исследование Возможен отёк кожи в проекции передней стенки лобной пазухи. При передней риноскопии: затруднение дыхания;

- 28. Лабораторная диагностика Анализы крови: 1. клинический; 2. биохимический: глюкоза, общий белок, АСТ, АЛТ, креатинин; 3. на

- 29. Инструментальная диагностика Эндоскопическое исследование полости носа: часто деформация перегородки; гипертрофия нижних носовых раковин; односторонняя или двухсторонняя

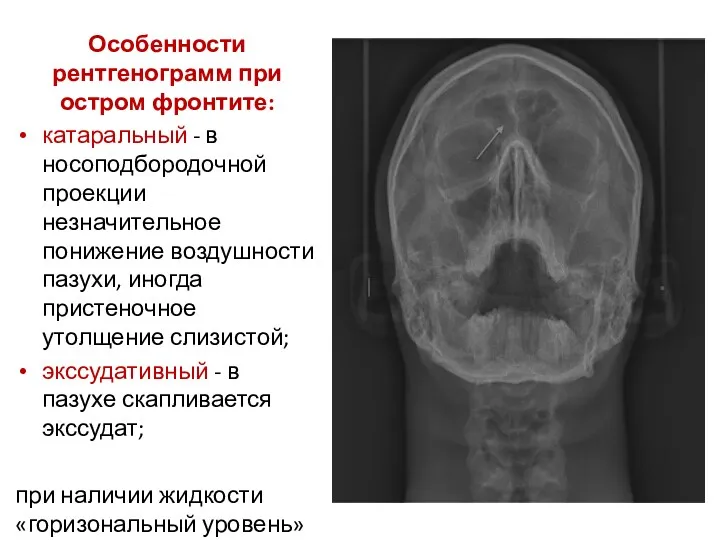

- 30. Особенности рентгенограмм при остром фронтите: катаральный - в носоподбородочной проекции незначительное понижение воздушности пазухи, иногда пристеночное

- 31. Лечение Показания к госпитализации: тяжёлое клиническое течение, подозрение на осложнения; на фоне тяжёлой сопутствующей патологии или

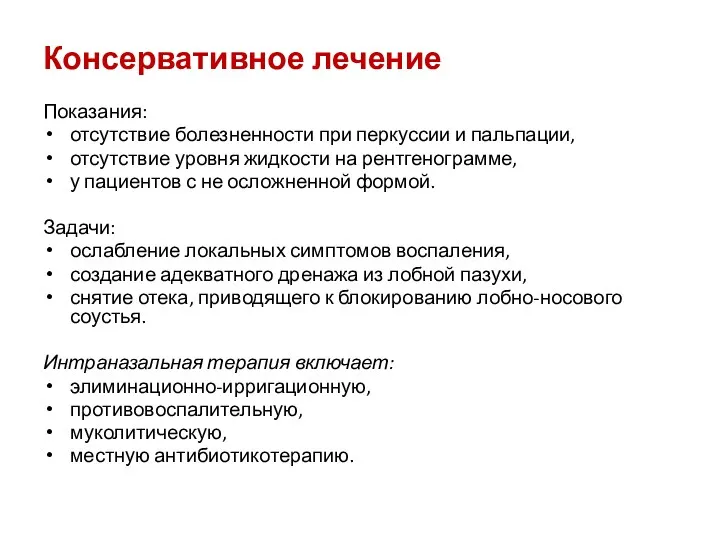

- 32. Консервативное лечение Показания: отсутствие болезненности при перкуссии и пальпации, отсутствие уровня жидкости на рентгенограмме, у пациентов

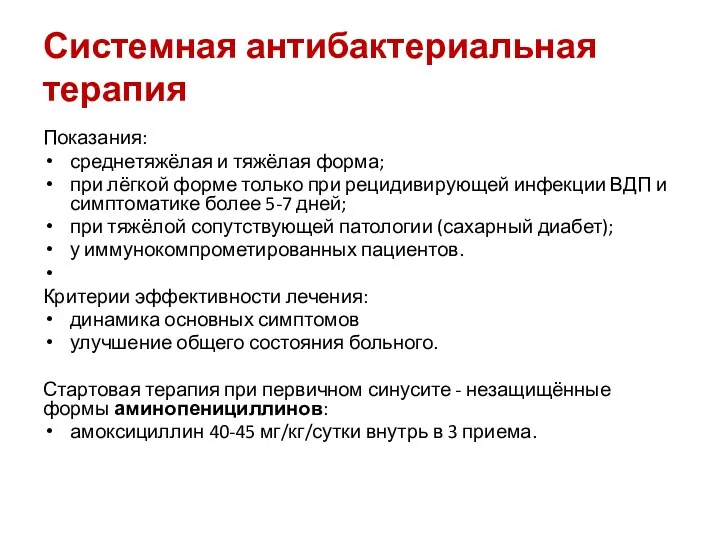

- 33. Системная антибактериальная терапия Показания: среднетяжёлая и тяжёлая форма; при лёгкой форме только при рецидивирующей инфекции ВДП

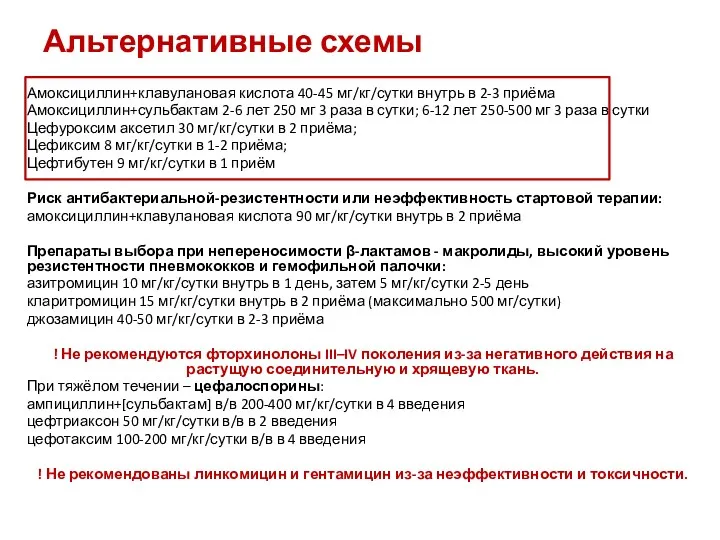

- 34. Альтернативные схемы Амоксициллин+клавулановая кислота 40-45 мг/кг/сутки внутрь в 2-3 приёма Амоксициллин+сульбактам 2-6 лет 250 мг 3

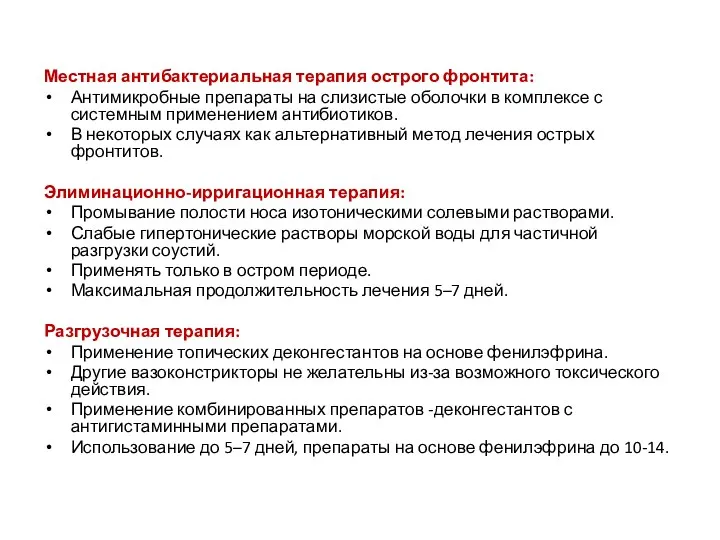

- 35. Местная антибактериальная терапия острого фронтита: Антимикробные препараты на слизистые оболочки в комплексе с системным применением антибиотиков.

- 36. Местная глюкокортикостероидная терапия: Подавляют развитие отека слизистой оболочки. Восстанавливают функциональную способность соустий. Подавляют выход жидкости из

- 37. Хирургическое лечение Наиболее эффективный способ лечения острого фронтита у детей. Цель - своевременная эвакуация содержимого лобной

- 38. Трепанопункция лобной пазухи у детей Показания: жалобы на затруднение носового дыхания, боль в области лба; наличие

- 40. Осложнения острых фронтитов Орбитальные осложнения: 1. Периостит; 2. Субпериостальный абсцесс; 3. Остеомиелит лобной кости; 4. Флегмона

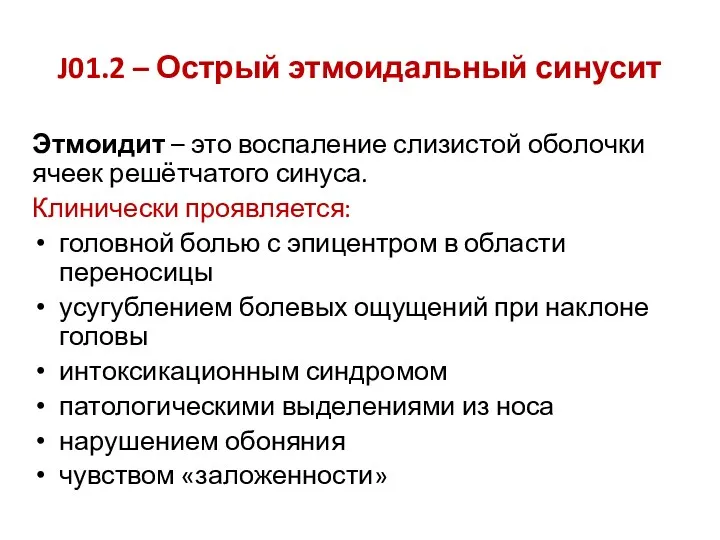

- 41. J01.2 – Острый этмоидальный синусит Этмоидит – это воспаление слизистой оболочки ячеек решётчатого синуса. Клинически проявляется:

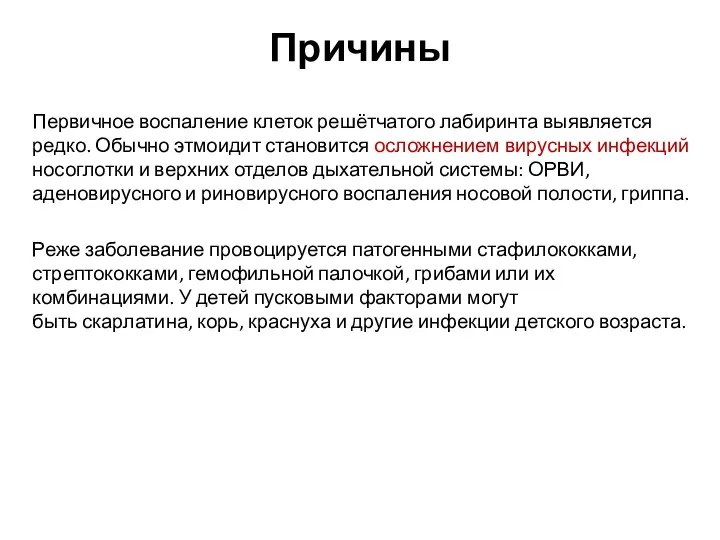

- 42. Причины Первичное воспаление клеток решётчатого лабиринта выявляется редко. Обычно этмоидит становится осложнением вирусных инфекций носоглотки и

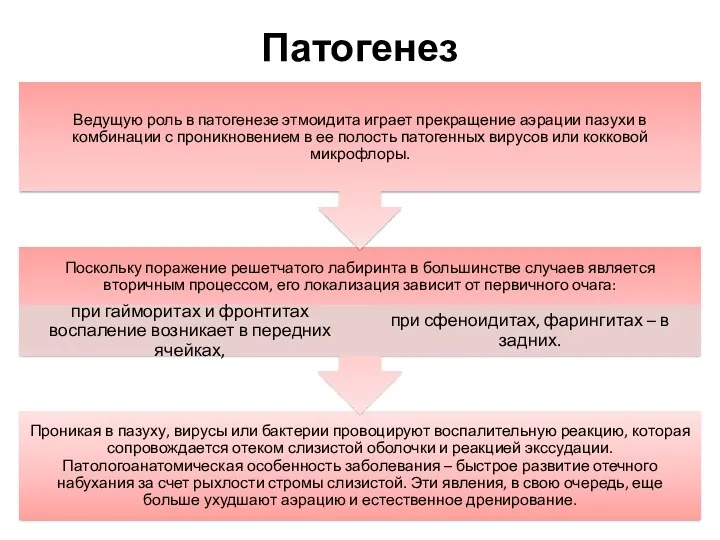

- 44. Патогенез

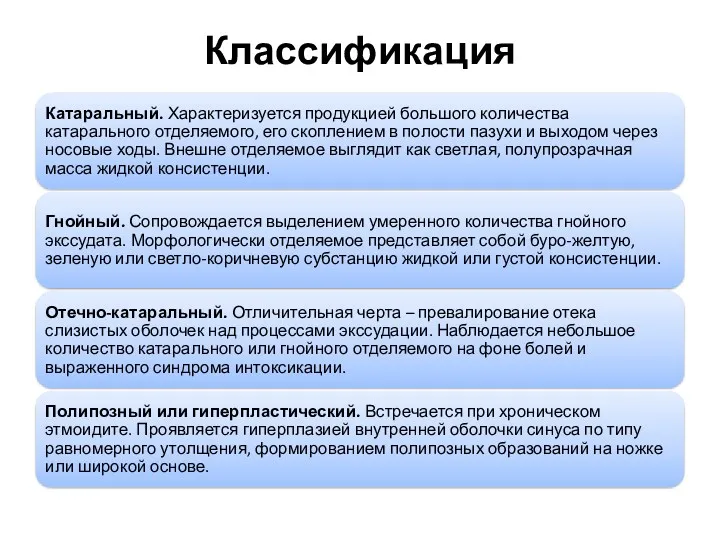

- 46. Классификация

- 47. Диагностика

- 49. Лечение Лечение лёгких форм патологии производится в амбулаторных условиях. Среднетяжёлые, тяжёлые и осложнённые этмоидиты требуют госпитализации

- 50. Программа лечения состоит из следующих пунктов: Антибактериальные препараты. Эмпирическая антибиотикотерапия проводится средствами широкого спектра: цефалоспоринами II-III

- 51. Осложнения Осложнения обусловлены деструкцией стенок лабиринта при отсутствии соответствующего лечения или выборе неправильной терапевтической тактики (самолечении).

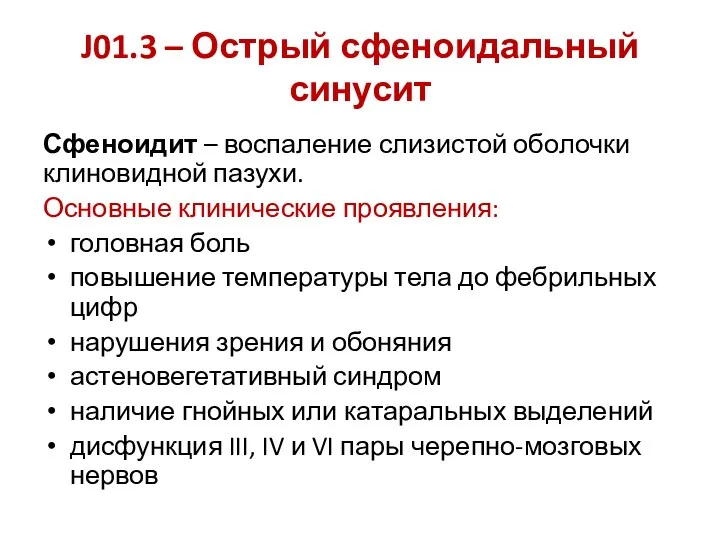

- 52. J01.3 – Острый сфеноидальный синусит Сфеноидит – воспаление слизистой оболочки клиновидной пазухи. Основные клинические проявления: головная

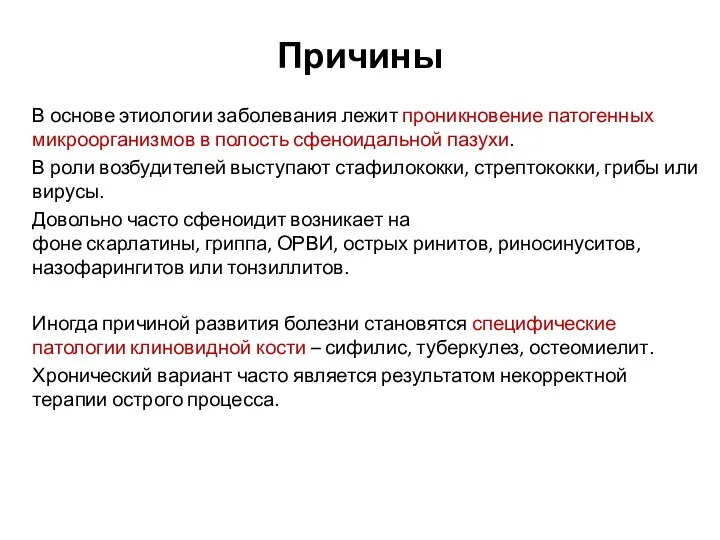

- 53. Причины В основе этиологии заболевания лежит проникновение патогенных микроорганизмов в полость сфеноидальной пазухи. В роли возбудителей

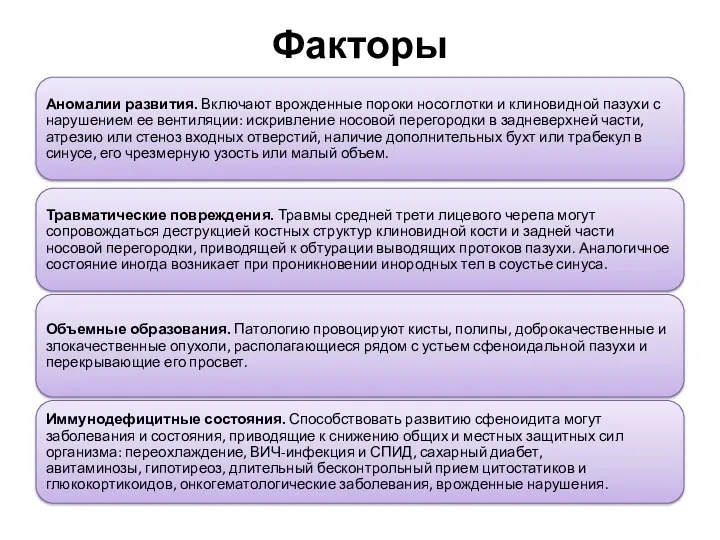

- 54. Факторы

- 55. Патогенез

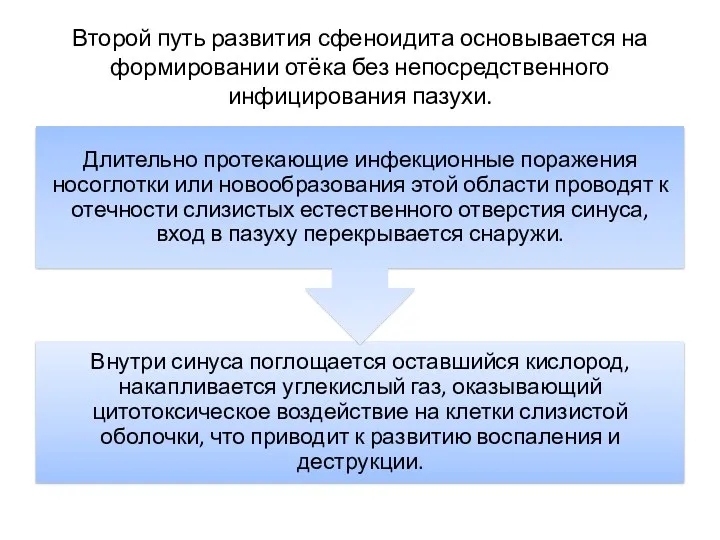

- 56. Второй путь развития сфеноидита основывается на формировании отёка без непосредственного инфицирования пазухи.

- 57. Третий патогенетический вариант заключается в проникновении микроорганизмов в клиновидную полость из других инфекционных очагов гематогенным, лимфогенным

- 58. Классификация В практической отоларингологии различают две основных формы воспаления клиновидной пазухи: Острая. Сопровождается ярко выраженными проявлениями,

- 59. Диагностика Диагностические мероприятия те же, что и при J01.2

- 60. Лечение Антибиотикотерапия. Имеет решающее значение в лечении. Вначале применяют антибиотики широкого спектра действия – пенициллины или

- 62. Скачать презентацию

Эндоскопические методы в диагностике и лечении ЖКК

Эндоскопические методы в диагностике и лечении ЖКК ЛЕКЦИЯ №3 ОКИ новая

ЛЕКЦИЯ №3 ОКИ новая Тынысалу деп

Тынысалу деп Лекарственные препараты растительного происхождения

Лекарственные препараты растительного происхождения Методика адаптивного физического воспитания для обучающихся с задержкой психического развития

Методика адаптивного физического воспитания для обучающихся с задержкой психического развития Первая помощь при травмах

Первая помощь при травмах Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных

Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных Особенности ухода за полостью рта пациента имеющего ортопедические и ортодонтические конструкции

Особенности ухода за полостью рта пациента имеющего ортопедические и ортодонтические конструкции Кровотечения в последовом и послеродовом периодах

Кровотечения в последовом и послеродовом периодах Острое почечное повреждение (ОПП)

Острое почечное повреждение (ОПП) Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен Лечение опухолей толстого кишечника: лучевая и химиотерапия

Лечение опухолей толстого кишечника: лучевая и химиотерапия БОС Бронхообструктивный синдром

БОС Бронхообструктивный синдром Вопросы предупреждения заболевания бешенством. Экстренная профилактика столбняка

Вопросы предупреждения заболевания бешенством. Экстренная профилактика столбняка Правовое обеспечение медицинской деятельности

Правовое обеспечение медицинской деятельности Эпилепсия у детей

Эпилепсия у детей Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 Витамины, относящиеся к производным птерина: общая характеристика, получения, свойства, контроль качества

Витамины, относящиеся к производным птерина: общая характеристика, получения, свойства, контроль качества Обследование травматологических больных. Тяжёлая и множественная травма (политравма)

Обследование травматологических больных. Тяжёлая и множественная травма (политравма) Семиотика и синдромы поражения мочевыделительной системы у детей

Семиотика и синдромы поражения мочевыделительной системы у детей Металл-керамикалық сауыт

Металл-керамикалық сауыт Энтеровирусные инфекции

Энтеровирусные инфекции Экстракорпоральные методы детоксикации

Экстракорпоральные методы детоксикации БОС Лекция НГМУ

БОС Лекция НГМУ Пренатальное развитие ребёнка

Пренатальное развитие ребёнка Инфекционные заболевания с синдромом ангины. Дифтерия

Инфекционные заболевания с синдромом ангины. Дифтерия Медицинская этика и деонтология

Медицинская этика и деонтология Скульптурное моделирование лица

Скульптурное моделирование лица