Содержание

- 2. Из хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ) при туберкулезе встречаются: хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма, бронхоэктазии,

- 3. БОЛЬНЫЕ, У КОТОРЫХ ХНЗЛ РАЗВИЛИСЬ ДО ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ Частые обострения ХНЗЛ могут быть масками ранней фазы

- 4. БОЛЬНЫЕ, У КОТОРЫХ ХНЗЛ ЯВЛЯЮТСЯ ВТОРИЧНЫМИ И РАЗВИЛИСЬ НА ФОНЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА Туберкулез легких создает условия

- 5. БОЛЬНЫЕ, У КОТОРЫХ ХНЗЛ ЯВЛЯЮТСЯ ВТОРИЧНЫМИ И РАЗВИЛИСЬ НА ФОНЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА До некоторой степени фибропластические

- 6. БОЛЬНЫЕ, У КОТОРЫХ ХНЗЛ ЯВЛЯЮТСЯ ВТОРИЧНЫМИ И РАЗВИЛИСЬ НА ФОНЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА Неспецифический эндобронхит у части

- 7. БОЛЬНЫЕ, У КОТОРЫХ ХНЗЛ ЯВЛЯЮТСЯ ВТОРИЧНЫМИ И РАЗВИЛИСЬ НА ФОНЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА Диссеминированному туберкулезу свойственно развитие

- 8. БОЛЬНЫЕ, У КОТОРЫХ ХНЗЛ ЯВЛЯЮТСЯ ВТОРИЧНЫМИ И РАЗВИЛИСЬ НА ФОНЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА Эмфизема легких как самостоятельное

- 9. БОЛЬНЫЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ИЗЛЕЧЕННЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ПОСТОЯННОМ НАБЛЮДЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. Лица с посттуберкулезными изменениями

- 10. Больные с хроническими болезнями органов дыхания с рецидивами туберкулеза нередко имеют другие сопутствующие заболевания. Среди них

- 11. ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА И ХНЗЛ У ЛИЦ С ПОСТТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЛЕГКИХ: 1. Необходимо уделять внимание больным

- 13. Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ)– группа болезней легких различной этиологии, патогенеза и морфологии, характеризующиеся развитием кашля

- 14. 1. В основе обструктивных заболеваний легких лежит нарушение дренажной функции бронхов и частичной или полной их

- 15. Механизмы развития ХНЗЛ 1. Бронхитогенный, в основе которого лежит нарушение дренажной функции бронхов и бронхиальной проводимости.

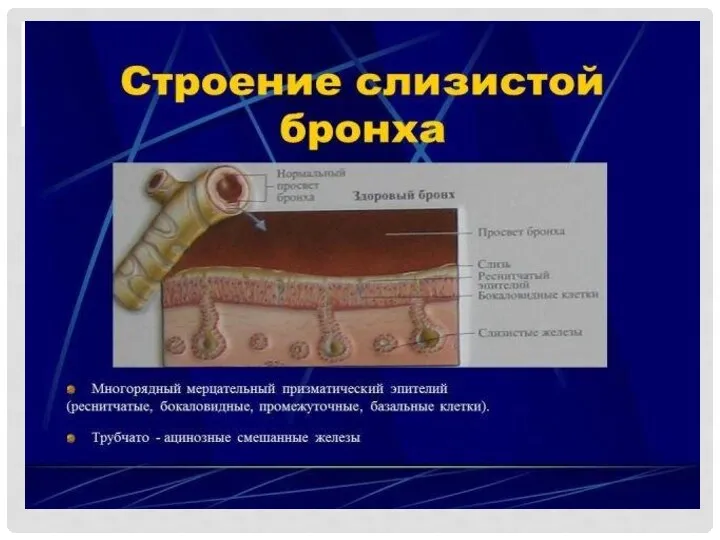

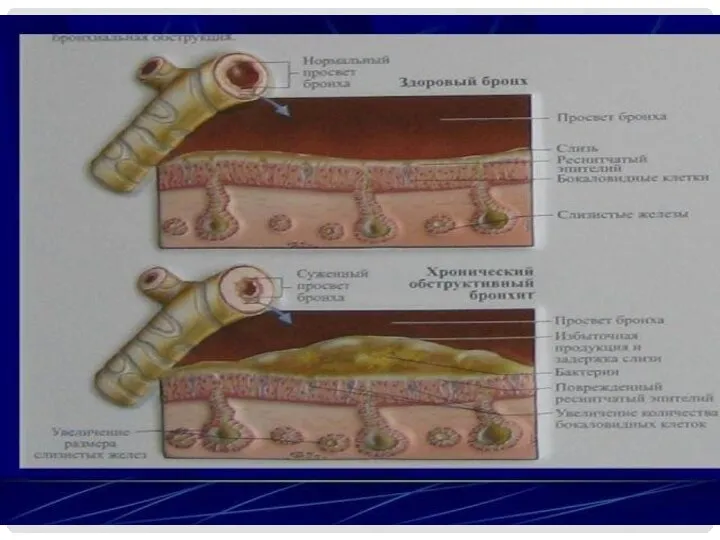

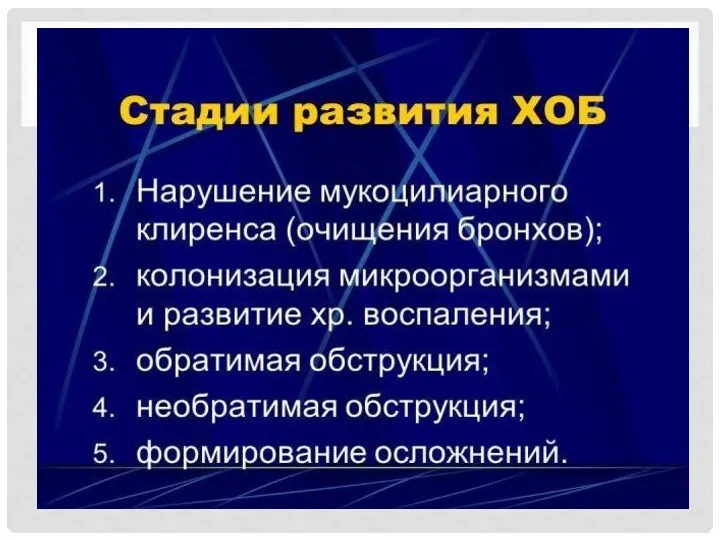

- 16. Хронический бронхит – заболевание, характеризующееся избыточной продукцией слизи бронхиальными железами, что приводит к появлению продуктивного кашля

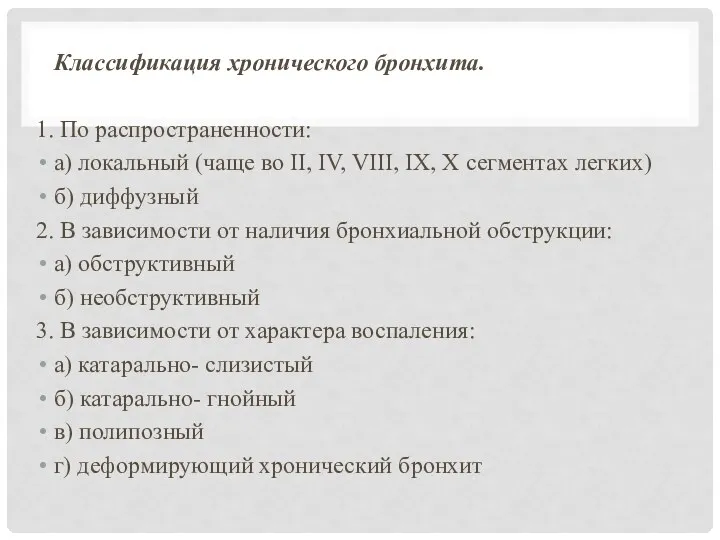

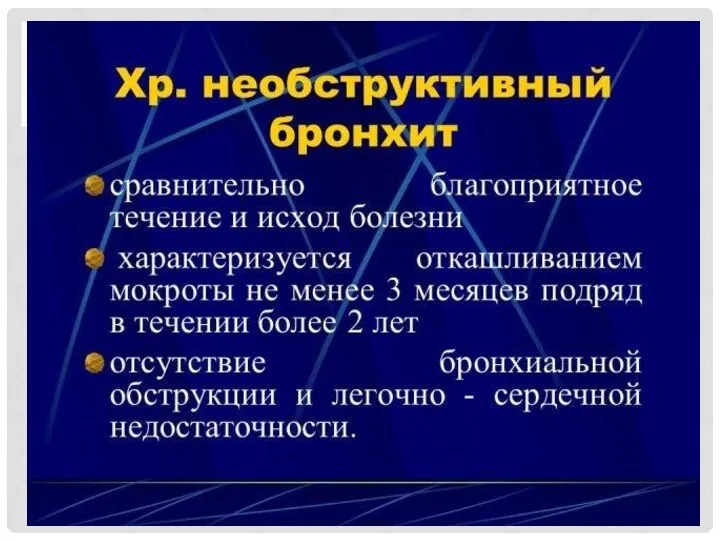

- 18. Классификация хронического бронхита. 1. По распространенности: а) локальный (чаще во II, IV, VIII, IX, X сегментах

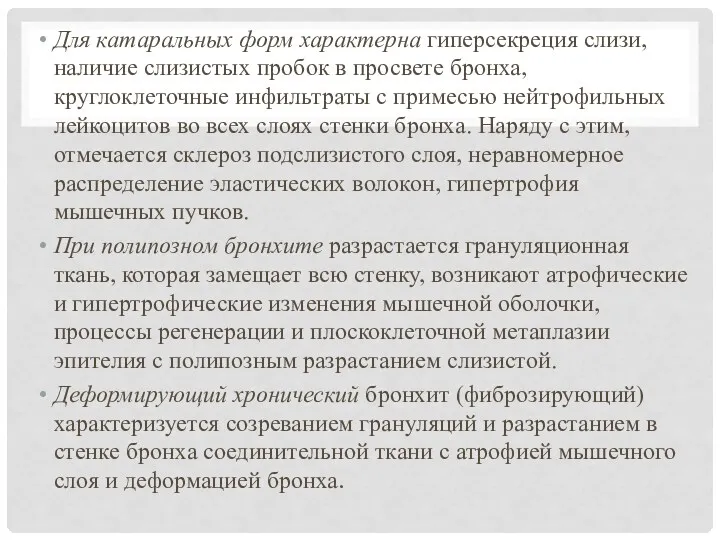

- 19. Для катаральных форм характерна гиперсекреция слизи, наличие слизистых пробок в просвете бронха, круглоклеточные инфильтраты с примесью

- 28. Микропрепарат «Хронический бронхит с бронхоэктазами» (окраска гематоксилин-эозином). Слизистая оболочка бронхов с явлениями атрофии, местами – плоскоклеточная

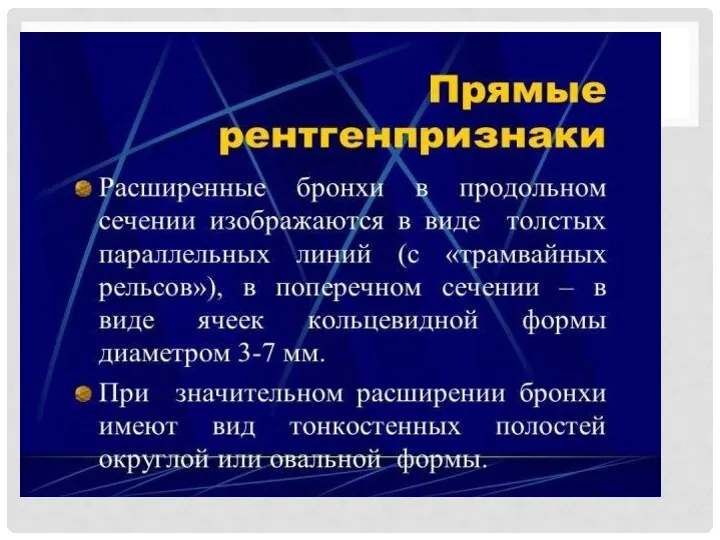

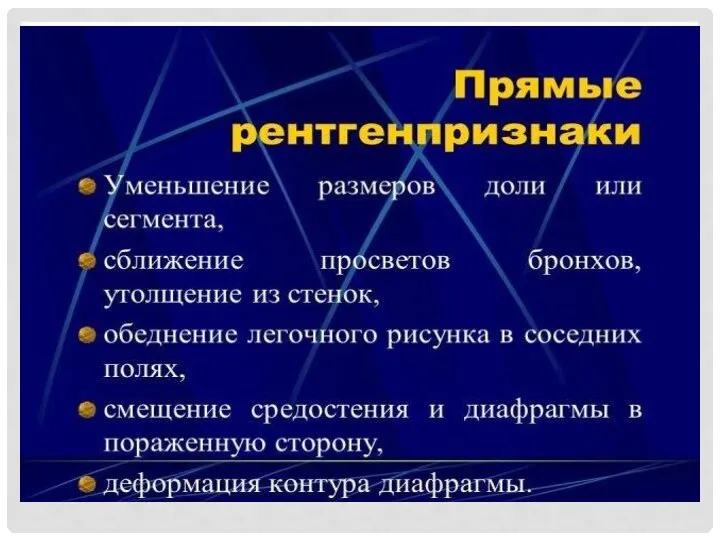

- 29. Бронхоэктазы – расширение просвета бронха. Различают врожденные и приобретенные бронхоэктазы. Врожденные – порок развития бронха, в

- 43. Осложнения бронхоэктазов: легочное кровотечение, вторичный амилоидоз, хронические абсцессы легкого, эмпиема плевры, метастатические абсцессы головного мозга, гнойный

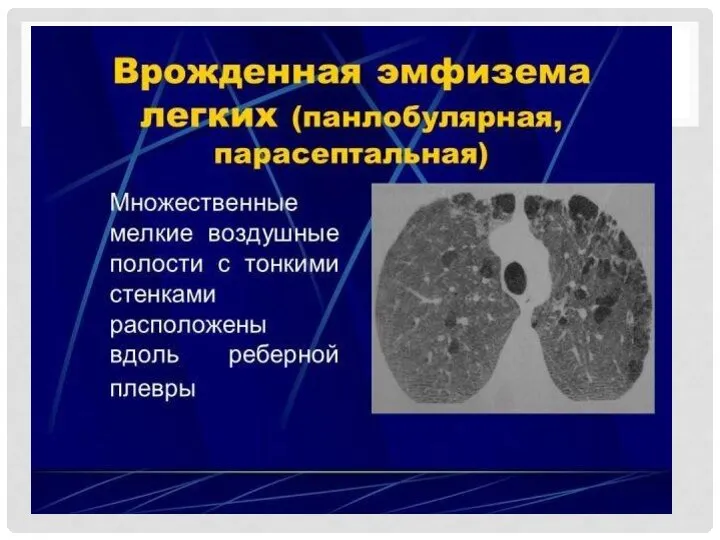

- 45. Различают следующие виды эмфиземы: 1. Хроническая диффузная обструктивная 2. Хроническая очаговая 3. Викарная 4. Первичная (идиопатическая)

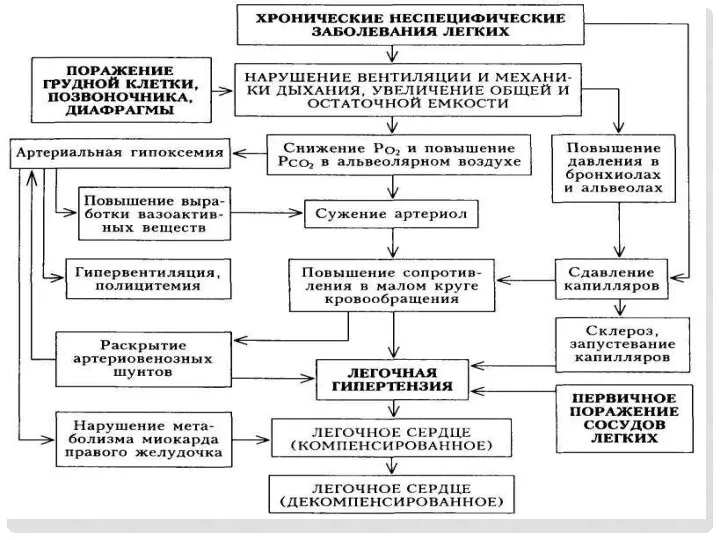

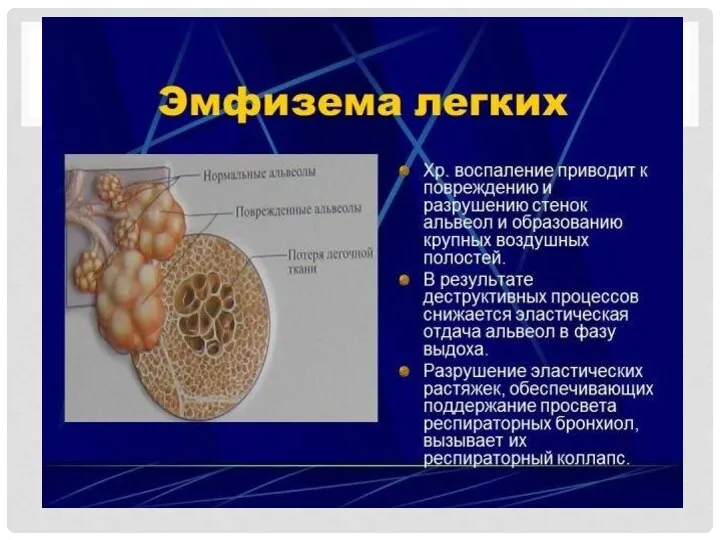

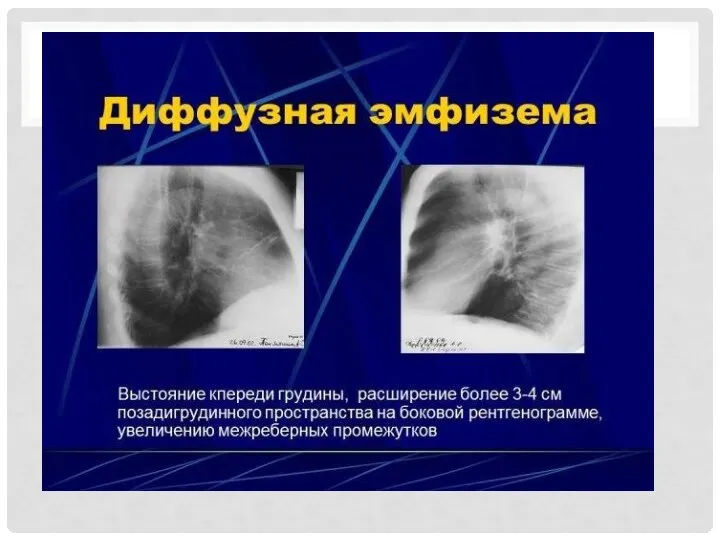

- 46. Хроническая обструктивная эмфизема – заболевание, обусловленное формированием хронической обструкции воздухоносных путей вследствие хронического бронхита и бронхиолита.

- 48. Хроническая очаговая эмфизема обычно развивается вокруг старых рубцов, туберкулезных очагов и т.д. Викарная (компенсаторная) эмфизема может

- 50. Хронический абсцесс легких Развивается из острого и чаще локализуется во II, VI, IX и X сегментах

- 51. Интерстициальные болезни легких Интерстициальные болезни легких (ИБЛ) – группа болезней легких, характеризующаяся первичным воспалительным процессом в

- 52. 1. К ИБЛ с установленной этиологией относят пневмокониозы, вызванные органической и неорганической пылью, экзогенный аллергический альвеолит.

- 53. Морфологические изменения при ИБЛ проходят 3 стадии: 1. Стадия альвеолита. Характеризуется инфильтрацией интерстиция альвеол, альвеолярных ходов,

- 54. Пневмофиброз и пневмоцирроз Пневмофиброз – процесс, сопровождающийся развитием соединительной ткани в легком. Может развиваться в участках

- 55. Бронхиальная астма (БА) – аллергическое заболевание, характеризующееся повторными приступами экспираторной одышки, которые обусловлены нарушением проходимости бронхов.

- 57. Скачать презентацию

ЭХО-КГ в норме у детей

ЭХО-КГ в норме у детей Предоперационный период

Предоперационный период Бактериальные и паразитарные абсцессы печени. Кисты печени (паразитарные и непаразитарные)

Бактериальные и паразитарные абсцессы печени. Кисты печени (паразитарные и непаразитарные) Жұқпалы аурулар эпидемиологиясы

Жұқпалы аурулар эпидемиологиясы Антиаритмиялық препараттар

Антиаритмиялық препараттар Допуск к профессиональной деятельности через периодическую аккредитация специалистов со средним медицинским образованием

Допуск к профессиональной деятельности через периодическую аккредитация специалистов со средним медицинским образованием Уход за пациентами с деменцией

Уход за пациентами с деменцией Онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасы. Әдістері

Онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасы. Әдістері Көпұлтты Қазақстан жағдайында тұлғаны

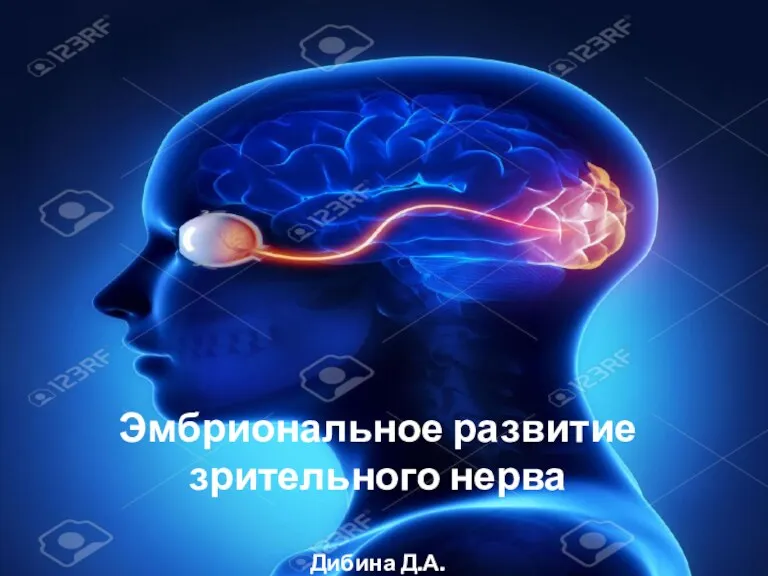

Көпұлтты Қазақстан жағдайында тұлғаны Эмбриональное развитие зрительного нерва

Эмбриональное развитие зрительного нерва Свободная пересадка кожи. Показания, виды кожных трансплантатов, их преимущества и недостатки

Свободная пересадка кожи. Показания, виды кожных трансплантатов, их преимущества и недостатки Организация работы врача общей практики

Организация работы врача общей практики Антитела, строение и функции

Антитела, строение и функции Первая помощь детям при травмах и несчастных случаях. Общие советы для детей и взрослых

Первая помощь детям при травмах и несчастных случаях. Общие советы для детей и взрослых Тамақтану, күту, тәртіп сақтау туралы аналарымен сұхбат жүргізу

Тамақтану, күту, тәртіп сақтау туралы аналарымен сұхбат жүргізу Ведение пациентов с трахеостомической канюлей

Ведение пациентов с трахеостомической канюлей Швы, применяемые в акушерско-гинекологической практике

Швы, применяемые в акушерско-гинекологической практике Human immunodeficiency virus

Human immunodeficiency virus Основные инфекционные заболевания

Основные инфекционные заболевания Электронная физминутка для глаз. Посмотри вокруг

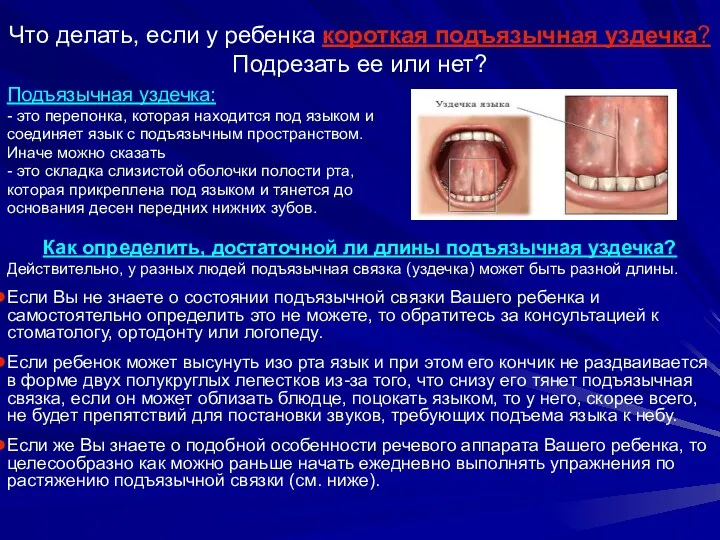

Электронная физминутка для глаз. Посмотри вокруг Подъязычная уздечка у ребенка

Подъязычная уздечка у ребенка Патофизиология сосудистого тонуса

Патофизиология сосудистого тонуса Дихання. Анатомо-функціональні особливості дихальної системи

Дихання. Анатомо-функціональні особливості дихальної системи Тунельные синдромы локтевого нерва

Тунельные синдромы локтевого нерва Стероидты емес қабынуға қарсы дәрілер

Стероидты емес қабынуға қарсы дәрілер Учение об инфекционном и эпидемическом процессах

Учение об инфекционном и эпидемическом процессах Препарат Йодомарин

Препарат Йодомарин Омская геморрагическая лихорадка

Омская геморрагическая лихорадка