Содержание

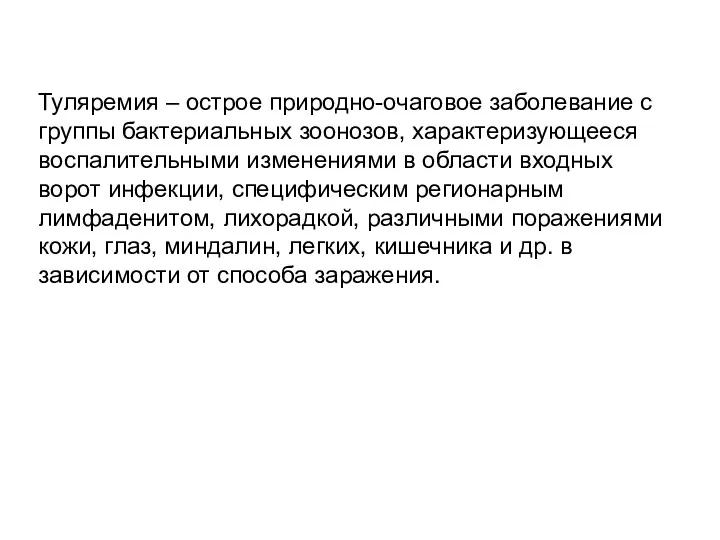

- 2. Туляремия – острое природно-очаговое заболевание с группы бактериальных зоонозов, характеризующееся воспалительными изменениями в области входных ворот

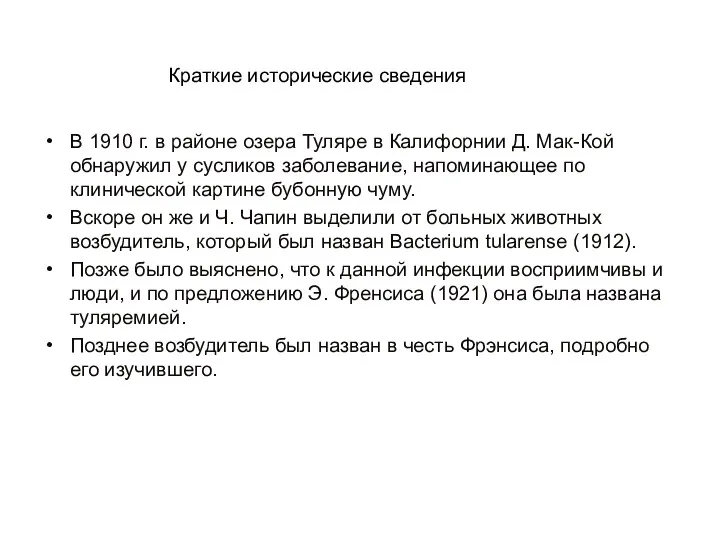

- 4. В 1910 г. в районе озера Туляре в Калифорнии Д. Мак-Кой обнаружил у сусликов заболевание, напоминающее

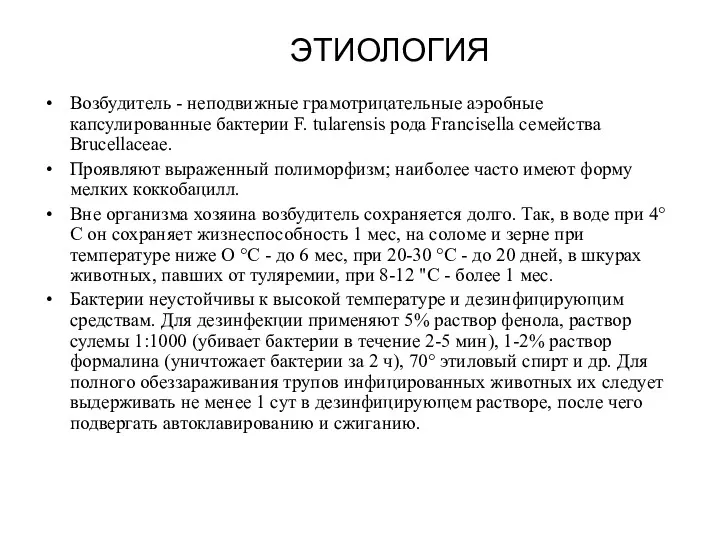

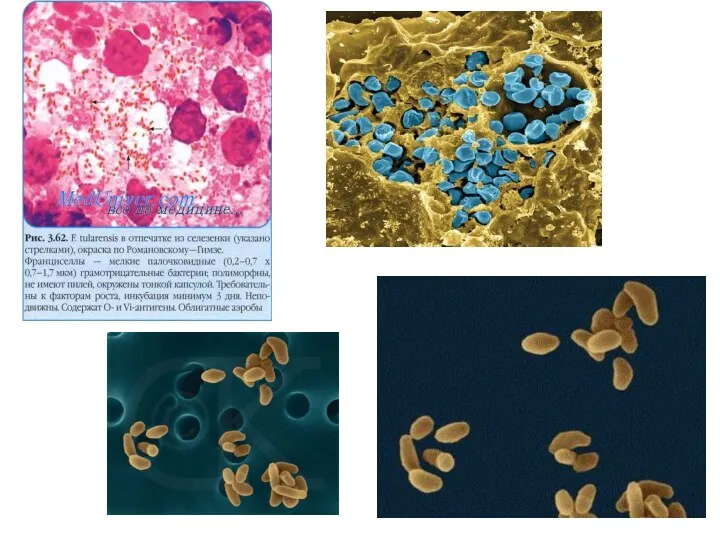

- 5. ЭТИОЛОГИЯ Возбудитель - неподвижные грамотрицательные аэробные капсулированные бактерии F. tularensis рода Francisella семейства Brucellaceae. Проявляют выраженный

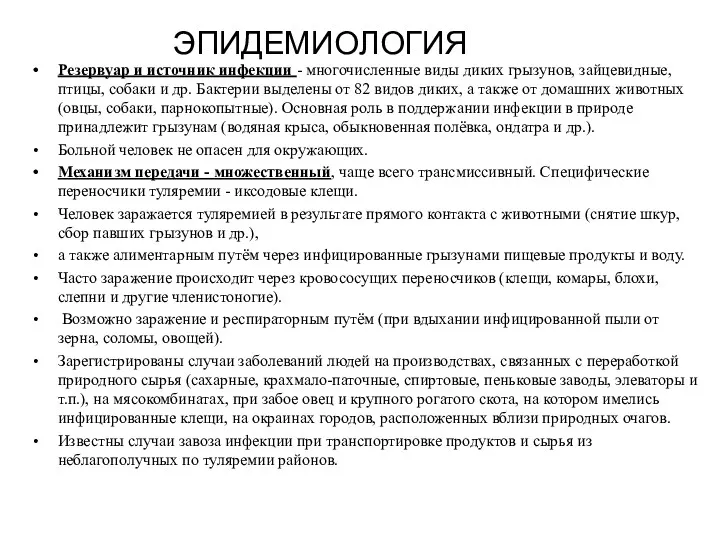

- 7. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ Резервуар и источник инфекции - многочисленные виды диких грызунов, зайцевидные, птицы, собаки и др. Бактерии

- 9. ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУЛЯРЕМИИ В ПРИРОДЕ.

- 12. СУСЛИК

- 13. ОНДАТРА

- 14. В КРЫМУ ИДЕТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТСТРЕЛ ДИКИХ ЗАЙЦЕВ

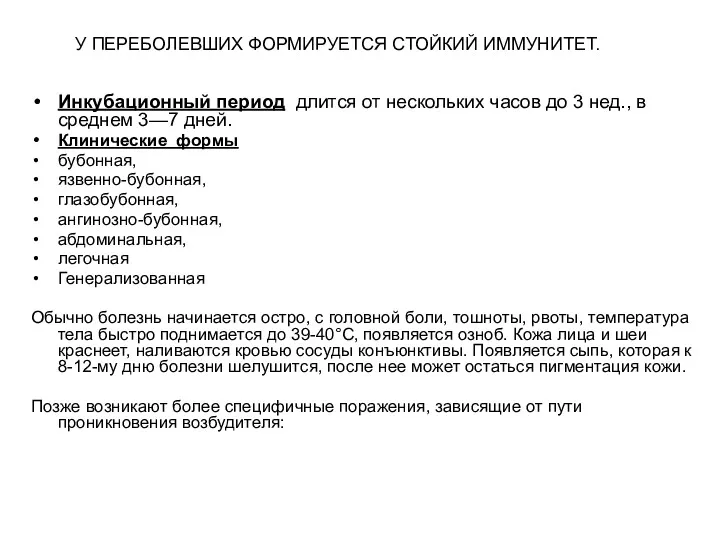

- 16. У ПЕРЕБОЛЕВШИХ ФОРМИРУЕТСЯ СТОЙКИЙ ИММУНИТЕТ. Инкубационный период длится от нескольких часов до 3 нед., в среднем

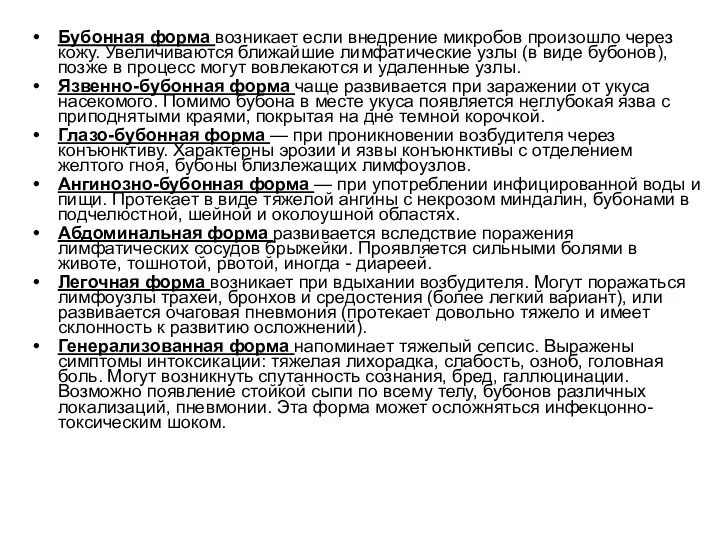

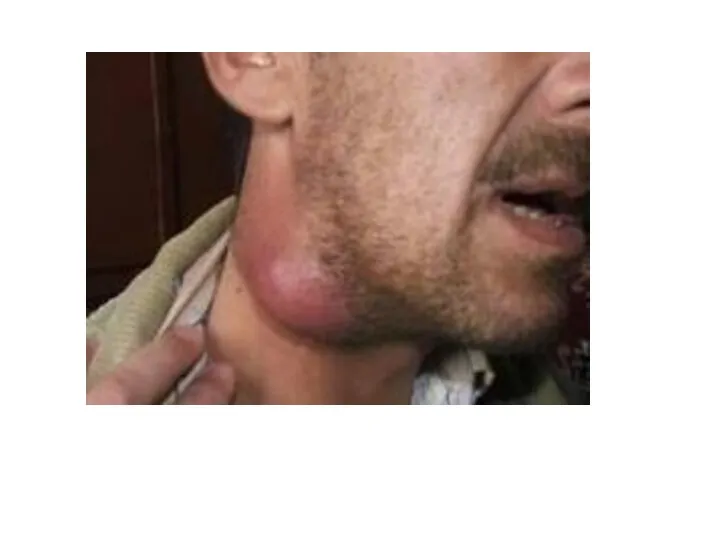

- 17. Бубонная форма возникает если внедрение микробов произошло через кожу. Увеличиваются ближайшие лимфатические узлы (в виде бубонов),

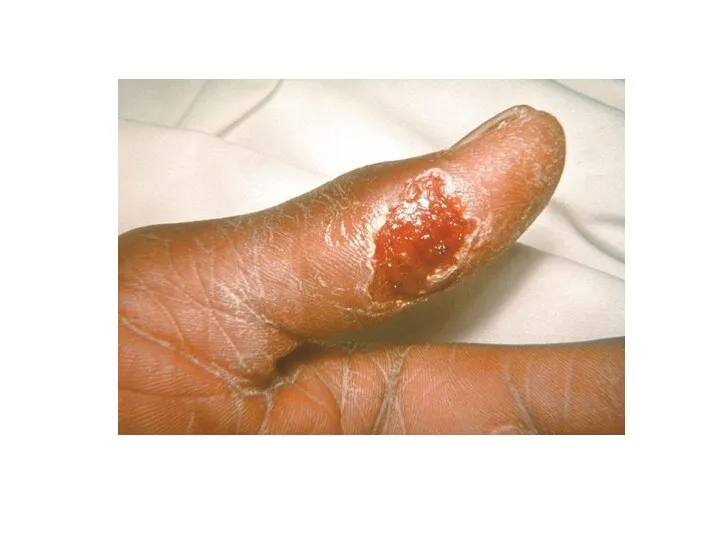

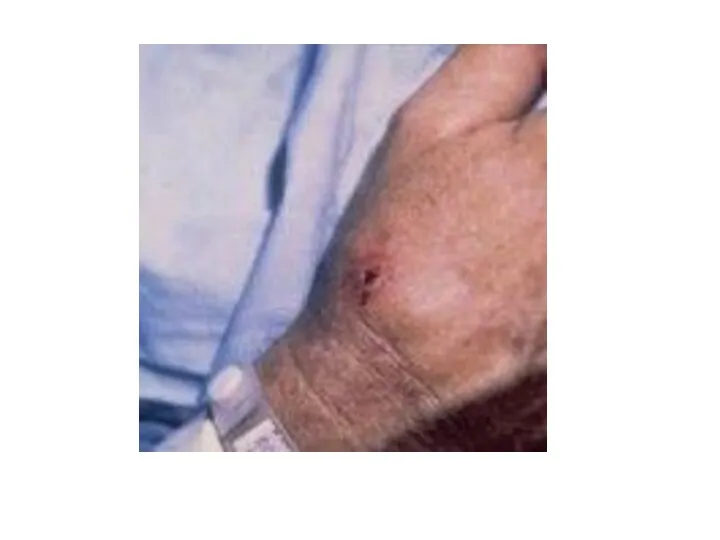

- 18. КОЖНО-БУБОННАЯ (ЯЗВЕННО-БУБОННАЯ, БУБОННАЯ) ФОРМА ТУЛЯРЕМИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ВОРОТ ИНФЕКЦИИ И В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ

- 19. ПОРАЖЕНИЕ ПРАВОЙ РУКИ У БОЛЬНОГО ТУЛЯРЕМИЕЙ.

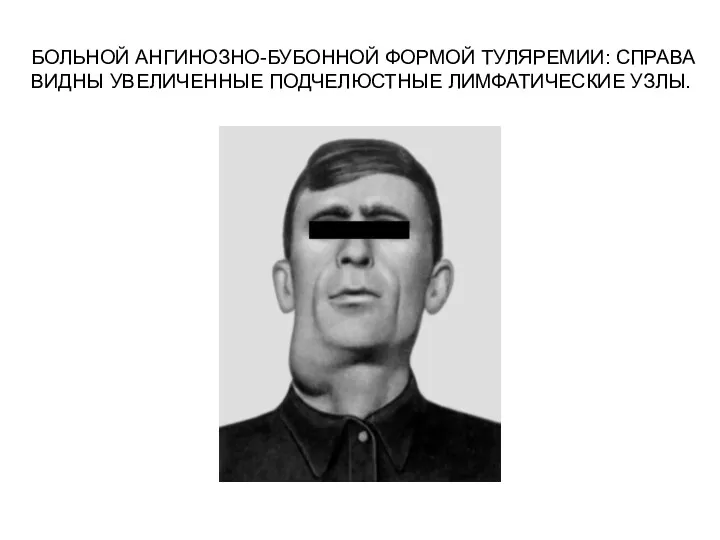

- 20. БОЛЬНОЙ АНГИНОЗНО-БУБОННОЙ ФОРМОЙ ТУЛЯРЕМИИ: СПРАВА ВИДНЫ УВЕЛИЧЕННЫЕ ПОДЧЕЛЮСТНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ.

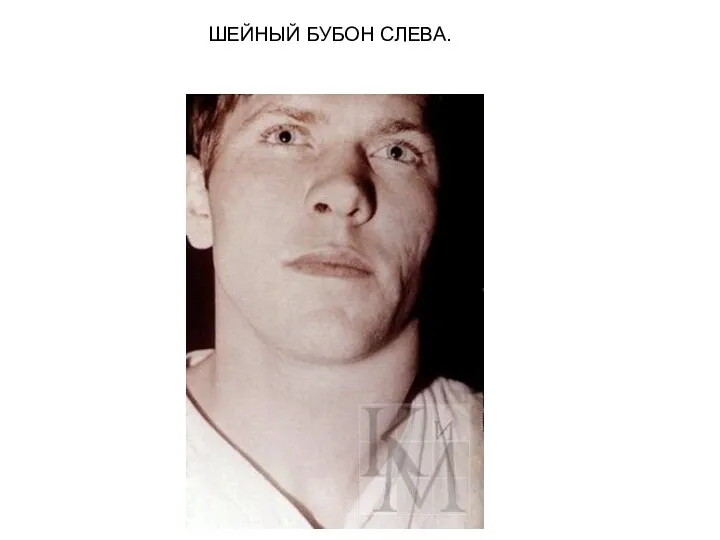

- 23. ШЕЙНЫЙ БУБОН СЛЕВА.

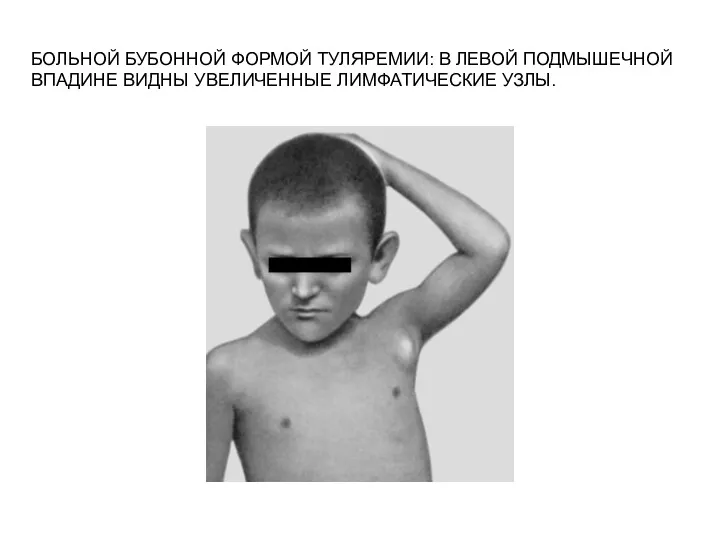

- 25. БОЛЬНОЙ БУБОННОЙ ФОРМОЙ ТУЛЯРЕМИИ: В ЛЕВОЙ ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ ВИДНЫ УВЕЛИЧЕННЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ.

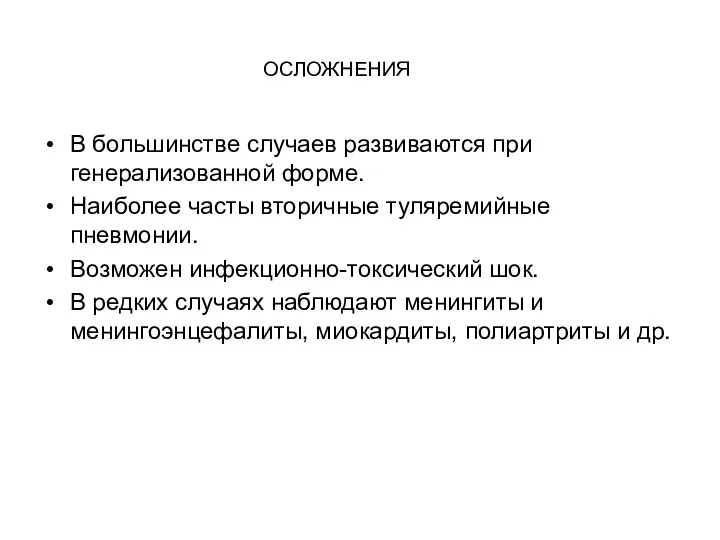

- 30. ОСЛОЖНЕНИЯ В большинстве случаев развиваются при генерализованной форме. Наиболее часты вторичные туляремийные пневмонии. Возможен инфекционно-токсический шок.

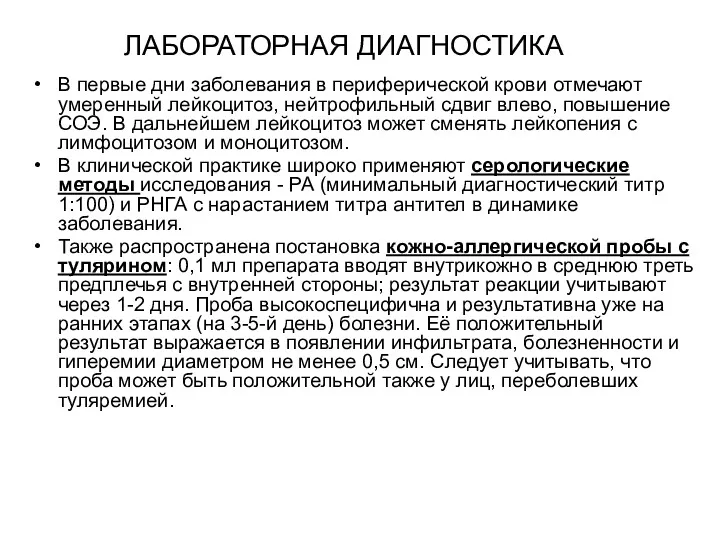

- 31. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА В первые дни заболевания в периферической крови отмечают умеренный лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг влево, повышение

- 32. Бактериологическая диагностика туляремии имеет второстепенное значение, поскольку выделение возбудителя из крови или других патологических материалов затруднено

- 33. ЛЕЧЕНИЕ Этиотропная терапия предусматривает сочетанное применение стрептомицина по 1 г/сут и гентамицина по 80 мг 3

- 34. Особенности сестринского ухода при туляремии: 1.Контроль соблюдения постельного режима до нормализации температуры. 2.Если температура тела высокая,

- 35. 6. Промывание больному глазо-бубонной формой по утрам пораженного глаза кипяченой водой с последующим закапыванием в глаз

- 36. 10. Контролировать зуд кожи в области эритемы. Применять бенадрил или хлор-трименол. 11. Обеспечить контроль за своевременным

- 37. Диспансерное наблюдение за переболевшим осуществляют в течение 6-12 мес при наличии остаточных явлений. Разобщение других лиц

- 39. ДЛЯ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ПРИМЕНЯЮТ ЖИВУЮ АТТЕНУИРОВАННУЮ ВАКЦИНУ. ВАКЦИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФОРМИРОВАНИЕ СТОЙКОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ПРИВИТЫХ (5-7

- 41. Скачать презентацию

Артериальная гиперетнзия

Артериальная гиперетнзия Нейрогуморальная регуляция деятельности сердца

Нейрогуморальная регуляция деятельности сердца Санитарно-микробиологические и эпидемиологические аспекты биологического терроризма

Санитарно-микробиологические и эпидемиологические аспекты биологического терроризма История анестезиологии

История анестезиологии Медицина және денсаулық сақтау теориялары

Медицина және денсаулық сақтау теориялары Нозокомиальная пневмония

Нозокомиальная пневмония Синдром Гийена-Барре

Синдром Гийена-Барре Антигены клеток крови

Антигены клеток крови Первая помощь при неотложных состояниях

Первая помощь при неотложных состояниях Психолого-медико-педагогическая комиссия

Психолого-медико-педагогическая комиссия DSD, Digital Smile Design

DSD, Digital Smile Design Буллезные дерматозы у детей

Буллезные дерматозы у детей Физиологические механизмы формирования двигательного навыка

Физиологические механизмы формирования двигательного навыка !! 378512

!! 378512 Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) Лечение больных с ШЛУ ТБ

Лечение больных с ШЛУ ТБ Биомаркеры ишемического инсульта

Биомаркеры ишемического инсульта Внебольничная пневмония, современные аспекты диагностики и лечения

Внебольничная пневмония, современные аспекты диагностики и лечения Кардиогенный шок

Кардиогенный шок Acute аlcohol рoisoning

Acute аlcohol рoisoning Иммунная система и клеточные взаимодействия в иммунных реакциях

Иммунная система и клеточные взаимодействия в иммунных реакциях Abrupture of placenta

Abrupture of placenta Эпилепсия. Первая помощь во время приступов эпилепсии

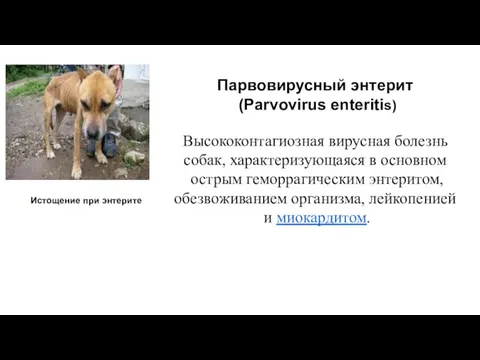

Эпилепсия. Первая помощь во время приступов эпилепсии Парвовирусный энтерит собак

Парвовирусный энтерит собак Қызылша және қызамық

Қызылша және қызамық Проявления заболеваний системы крови в полости рта

Проявления заболеваний системы крови в полости рта Нормативно-правовая основа деятельности участковой медицинской сестры

Нормативно-правовая основа деятельности участковой медицинской сестры Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура