Содержание

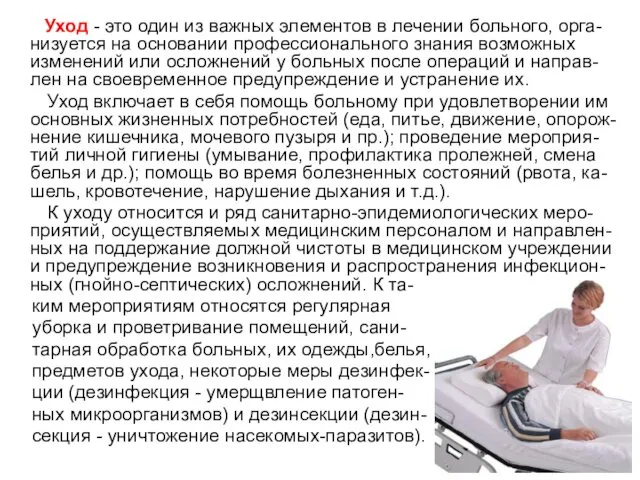

- 2. Уход - это один из важных элементов в лечении больного, орга-низуется на основании профессионального знания возможных

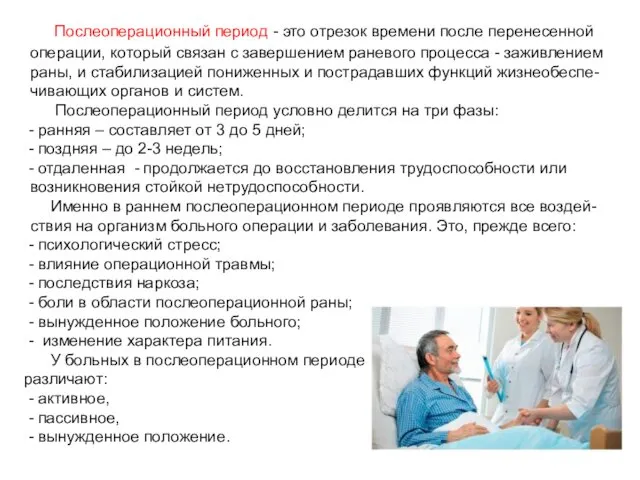

- 3. Послеоперационный период - это отрезок времени после перенесенной операции, который связан с завершением раневого процесса -

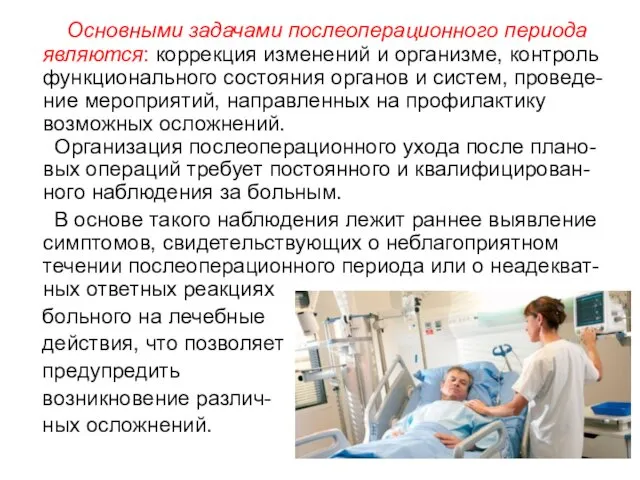

- 4. Основными задачами послеоперационного периода являются: коррекция изменений и организме, контроль функционального состояния органов и систем, проведе-ние

- 6. Смена постельного белья

- 7. Смена нательного белья

- 10. Подмывание больных

- 11. Перевязка больного

- 12. Важное значение в послеоперационном периоде придается уходу за дренажами, зондами и катетерами. Основные мероприятия включают следующее:

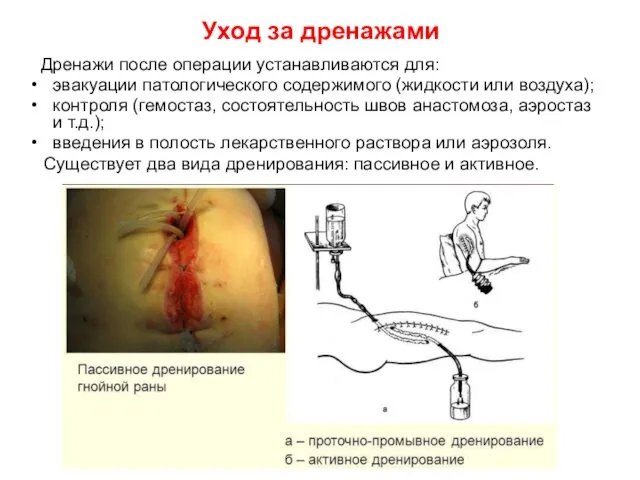

- 13. Уход за дренажами Дренажи после операции устанавливаются для: эвакуации патологического содержимого (жидкости или воздуха); контроля (гемостаз,

- 14. Питание до и после операции Правильная диетотерапия до и после операций значительно снижает воз-можность возникновения осложнений

- 15. Питание в послеоперационный период должно: 1) обеспечить щажение пораженных органов, особенно при операциях на органах пищеварения;

- 16. Особенности проведения общего ухода за больными после экстренных операций Неотложными вмешательствами являются: остановка кровотечения из крупных

- 17. При наблюдении за больным следует ориентироваться на критические показатели деятельности органов и систем, которые должны служить

- 18. Общий уход за больными в раннем послеоперационном периоде включает: - контроль состояния больного; - введение лекарственных

- 19. Послеоперационные осложнения: Осложнения со стороны нервной системы и психические расстройства: боль, шок, нарушение сна и психики,

- 20. Послеоперационные осложнения: 2. Послеоперационные тромбозы возникают в венах нижних конечностей вследствие замедления кровотока, гиперкоагуляции, нарушения целостности

- 21. Послеоперационные осложнения: 3. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Осложнения со стороны органов брюшной полости - перитонит, парез кишечника

- 22. Послеоперационные осложнения: 8. Послеоперационные легочные осложнения - бронхиты, аспирационные, гипостатические, тромбоэмболические, септические пневмонии и др. Чаще

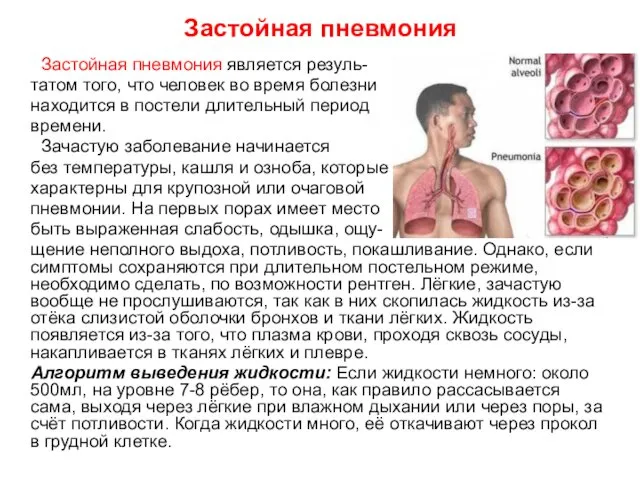

- 23. Застойная пневмония Застойная пневмония является резуль- татом того, что человек во время болезни находится в постели

- 24. Для лечения застойной пневмонии очень важно выполнение дыхательной гимнастики. Хорошо помогают комплексы, разработанные Стрельниковой или Бутейко.

- 25. Меры профилактики пневмонии у лежачих больных Для улучшения притока крови к легким больного и уменьшению одышки

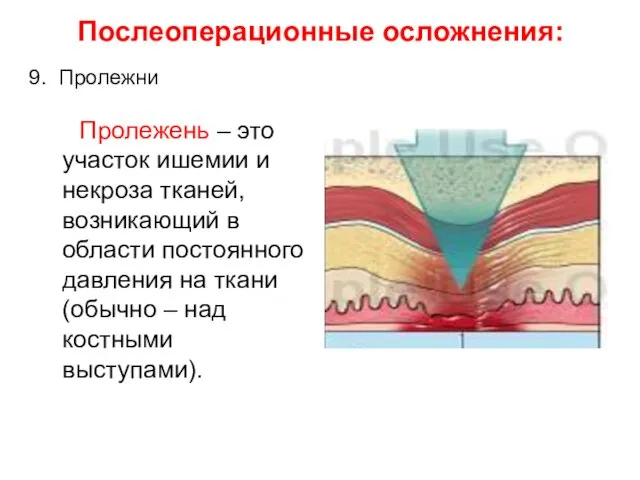

- 26. Пролежень – это участок ишемии и некроза тканей, возникающий в области постоянного давления на ткани (обычно

- 27. Неадекватные противопролежневые мероприятия приводят к значительному возрастанию прямых медицинских затрат, связанных с последующим лечением образовавшихся пролежней

- 28. Места образования пролежней на теле человека

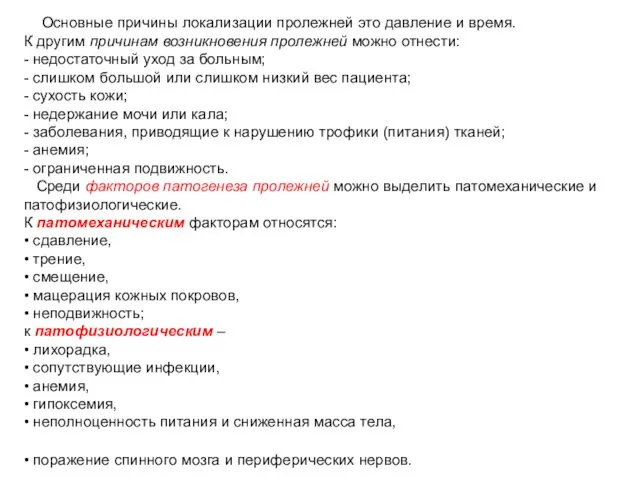

- 29. Основные причины локализации пролежней это давление и время. К другим причинам возникновения пролежней можно отнести: -

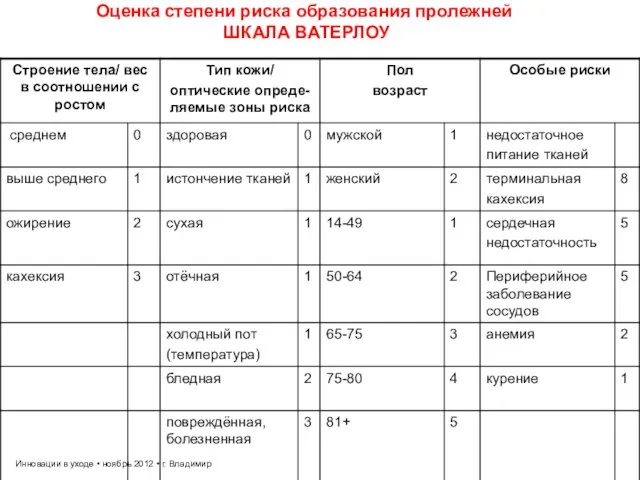

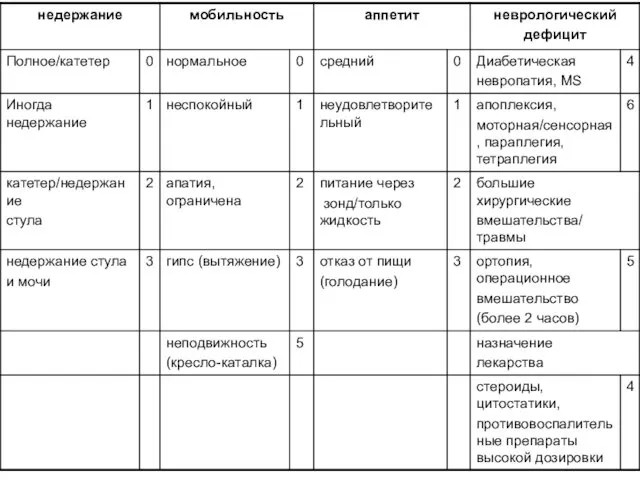

- 30. Инновации в уходе • ноябрь 2012 • г. Владимир Оценка степени риска образования пролежней ШКАЛА ВАТЕРЛОУ

- 32. Стадии пролежней 1 стадия - эритема кожи, не исчезающая в течение 30 минут после перемены положения

- 33. 2 стадия - поверхностный дефект кожи (поражение эпидермиса, иногда с захватом дермы); может проявляться в виде

- 34. 3 стадия - поражение кожи на всю ее толщину.

- 35. 4 стадия - деструкция кожи и глубже-лежащих располо-женных тканей до фасции, мышцы, кости или сустава.

- 36. Группу риска развития пролежней составляют: пожилые люди; пациенты, страдающие хрони- ческими заболеваниями (сахарный диабет, ишемическая болезнь

- 37. Смена положения в постели каждые 2 часа Положение Симса Положение «лёжа на животе» Положение «лёжа на

- 38. Используемые приспособления для профилактики пролежней

- 39. Профилактика пролежней состоит в следующем: - каждые 2 часа менять положение пациента, осматривая места возможного образования

- 40. Лечение пролежней Целью лечения является восстановление кожных покровов в области пролежня. В зависимости от стадии процесса

- 42. Скачать презентацию

Bolile sexual transmisibile

Bolile sexual transmisibile Лабораторные и инструментальные методы исследования патологии органов дыхания

Лабораторные и инструментальные методы исследования патологии органов дыхания Предмет, задачи и методы исследования медицинской психологии

Предмет, задачи и методы исследования медицинской психологии Атом энергиясын пайдалану қауіпсіздік мемлекеттік құру

Атом энергиясын пайдалану қауіпсіздік мемлекеттік құру Аборт (современые технологии) Реабилитация. Профилактика

Аборт (современые технологии) Реабилитация. Профилактика Рекуррентные ОРВИ в практике педиатра

Рекуррентные ОРВИ в практике педиатра Медицинская демография. Механическое движение населения

Медицинская демография. Механическое движение населения Дизартрия. Формы дизартрии

Дизартрия. Формы дизартрии Neonatal resuscitation fatma aletebi

Neonatal resuscitation fatma aletebi Лекарственные средства, влияющие на функции ренин-ангиотензиновой системы

Лекарственные средства, влияющие на функции ренин-ангиотензиновой системы Аффективная патология

Аффективная патология Съемные ортодонтические аппараты различного типа действия

Съемные ортодонтические аппараты различного типа действия Патофизиология сосудистого тонуса

Патофизиология сосудистого тонуса Ожирение и избыточный вес

Ожирение и избыточный вес Көкірекаралық мүшелері зақымдануларындағы визуалды зерттеу әдістері

Көкірекаралық мүшелері зақымдануларындағы визуалды зерттеу әдістері Тазовое предлежание плода в матке

Тазовое предлежание плода в матке Генные заболевания

Генные заболевания Предмет и задачи психиатрии

Предмет и задачи психиатрии Эпилепсия и судорожные состояния

Эпилепсия и судорожные состояния Нарушения психического развития у детей

Нарушения психического развития у детей Гемолитическая болезнь новорожденного

Гемолитическая болезнь новорожденного Накостный остеосинтез. Виды пластин, показания, осложнения

Накостный остеосинтез. Виды пластин, показания, осложнения Оказание первой медицинской помощи

Оказание первой медицинской помощи Патологиялық анатомия

Патологиялық анатомия Лекарственные формы для глаз. Глазные капли, офтальмологические растворы. Требования. Технологическая схема изготовления

Лекарственные формы для глаз. Глазные капли, офтальмологические растворы. Требования. Технологическая схема изготовления Токсоплазмоз

Токсоплазмоз Этика в сестринской деятельности

Этика в сестринской деятельности СРСП 3 Сайлауов Б.С. 2-067 ОМ

СРСП 3 Сайлауов Б.С. 2-067 ОМ