Содержание

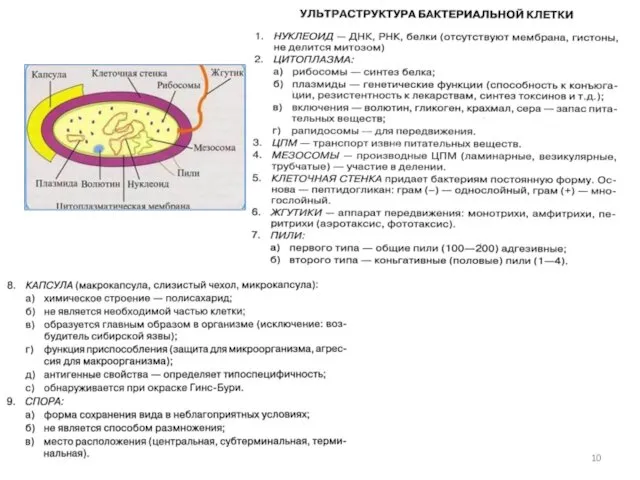

- 2. Морфология и классификация микроорганизмов (часть 2) Строение бактериальной клетки

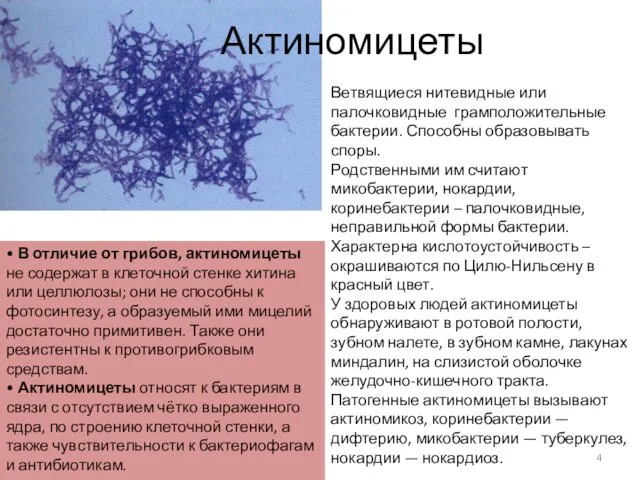

- 4. Актиномицеты • В отличие от грибов, актиномицеты не содержат в клеточной стенке хитина или целлюлозы; они

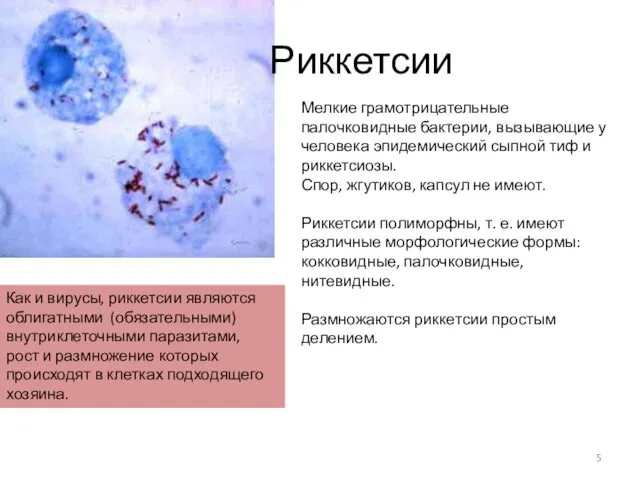

- 5. Как и вирусы, риккетсии являются облигатными (обязательными) внутриклеточными паразитами, рост и размножение которых происходят в клетках

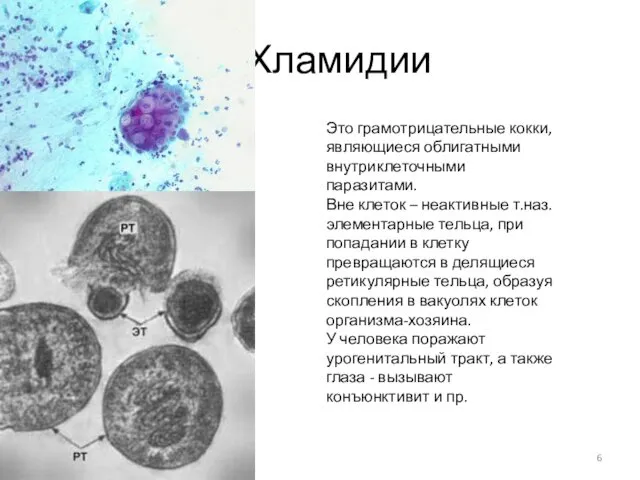

- 6. Хламидии Это грамотрицательные кокки, являющиеся облигатными внутриклеточными паразитами. Вне клеток – неактивные т.наз. элементарные тельца, при

- 7. Микоплазмы (Tenericutes, тенерикуты) Микроорганизмы, лишенные клеточной стенки – снаружи имеют цпм, содержащую стеролы (поэтому для культивирования

- 8. Основные методы выявления микроорганизмов Микроскопические методы включают приготовление мазков и препаратов для микроскопирования. В большинстве случаев

- 9. Чистая культура представляет собой микробные особи одного и того же вида, выращенные из изолированной колонии, выращенной

- 11. Строение клеточной стенки Основным структурным компонентом стенок, основой их жесткой структуры является муреин. Это органическое соединение

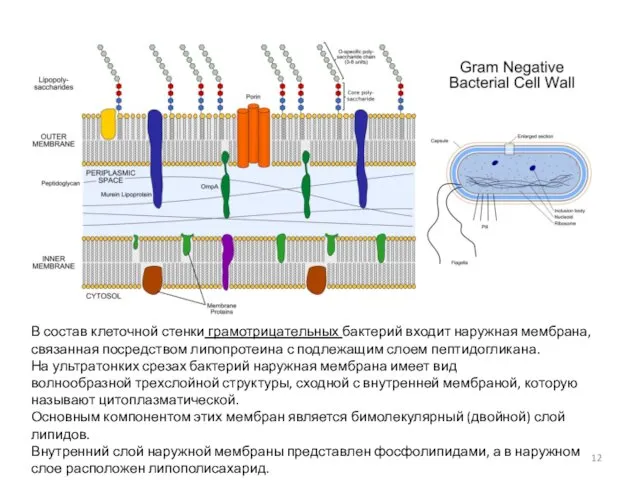

- 12. В состав клеточной стенки грамотрицательных бактерий входит наружная мембрана, связанная посредством липопротеина с подлежащим слоем пептидогликана.

- 13. Функции клеточной стенки: Обусловливает форму клетки. Защищает клетку от механических повреждений извне и выдерживает значительное внутреннее

- 14. L-формы - это бактерии, полностью или частично лишенные клеточной стенки(протопласт и, возможно, остаток клеточной стенки), поэтому

- 15. ЦПМ Цитоплазматическая мембрана в химическом отношении — белково-липидный комплекс, состоящий из 50—75 % белков и 15—50

- 16. 7 функций цитоплазматической мембраны: Является основным осмотическим и онкотическим барьером. Участвует: в энергетическом метаболизме в активном

- 17. Капсула Капсула — слизистый слой, расположенный над клеточной стенкой бактерии. Вещество капсулы четко отграничено от окружающей

- 18. Капсула — полифункциональный органоид, выполняющий важную биологическую роль. Она является местом локализации капсульных антигенов, определяющих вирулентность,

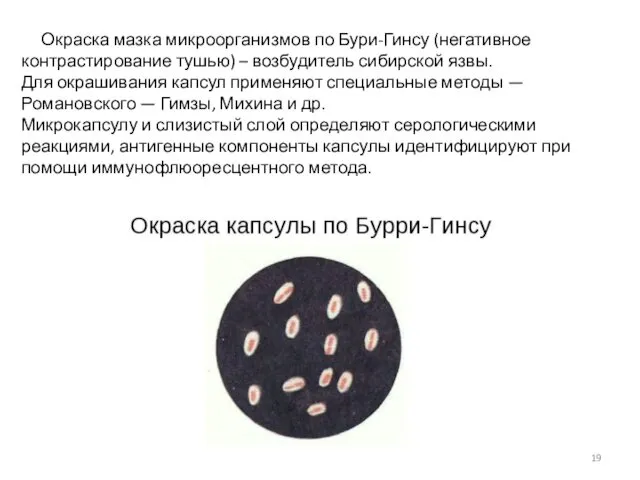

- 19. Окраска мазка микроорганизмов по Бури-Гинсу (негативное контрастирование тушью) – возбудитель сибирской язвы. Для окрашивания капсул применяют

- 20. S-слои От англ. Surface – поверхность. Могут иметься на поверхности прокариот, часты у архей. Напоминают паркетные

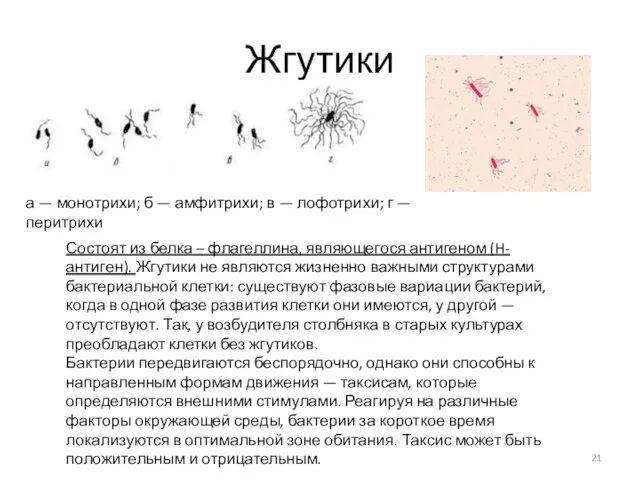

- 21. Жгутики а — монотрихи; б — амфитрихи; в — лофотрихи; г — перитрихи Состоят из белка

- 22. Пили (фимбрии, ворсинки) Прямые, тонкие, полые белковые цилиндры толщиной до 25 нм и длиной до 12

- 23. Цитоплазма Цитоплазма прокариот— содержимое бактериальной клетки, отграниченное цитоплазматической мембраной. Значительно беднее по составу структур, по сравнению

- 24. Включения Это чаще всего запасные питательные вещества и продукты клеточного метаболизма. К запасным питательным веществам относятся:

- 26. Споры Спорообразование - способ сохранения определенных видов бактерий в неблагоприятных условиях среды. Эндоспоры образуются в цитоплазме,

- 27. Основные фазы “жизненного цикла” спор- споруляция (включает подготовительную стадию, стадию предспоры, образования оболочки, созревания и покоя)

- 28. Типы спорообразования Эндоспоры хорошо видны в клетках при микроскопии. Они практически непроницаемы для большинства красителей –

- 29. Некультивируемые формы бактерий. У многих видов грамотрицательных бактерий, не образующих спор, существует особое приспособительное состояние- некультивируемые

- 30. Рибосомы Рибосомы осуществляют биосинтез белка. Состоят из белка и РНК, соединенных в комплекс водородными и гидрофобными

- 31. Нуклеоид и плазмиды Нуклеоид это «ядро» у прокариот. Он состоит из одной замкнутой в кольцо двухспиральной

- 32. Основной объем генетической информации бактериальной клетки собран в нуклеоиде, однако имеются внехромосомные генетические элементы — плазмиды,

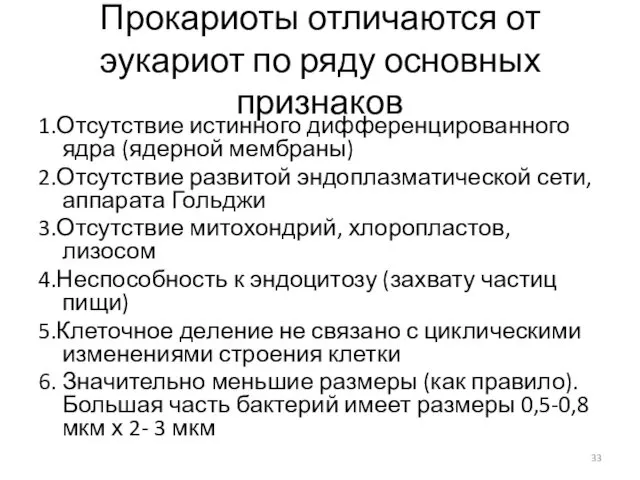

- 33. 1.Отсутствие истинного дифференцированного ядра (ядерной мембраны) 2.Отсутствие развитой эндоплазматической сети, аппарата Гольджи 3.Отсутствие митохондрий, хлоропластов, лизосом

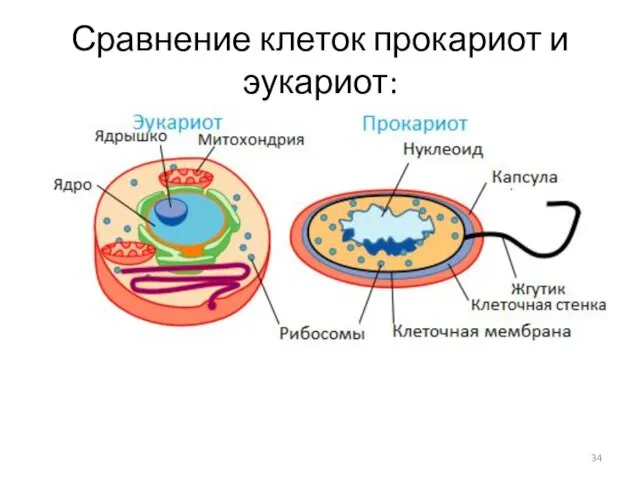

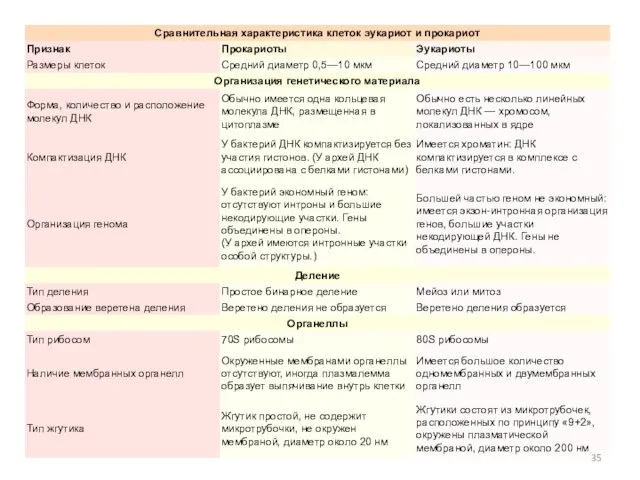

- 34. Сравнение клеток прокариот и эукариот:

- 37. Скачать презентацию

Моногибридное скрещивание

Моногибридное скрещивание Периферийные устройства ввода информации

Периферийные устройства ввода информации Самсон Вырин. Сочинение по повести А.С. Пушкина Станционный смотритель

Самсон Вырин. Сочинение по повести А.С. Пушкина Станционный смотритель Преподобный Серафим Саровский

Преподобный Серафим Саровский Расчеты с подотчетными лицами

Расчеты с подотчетными лицами Неуспеваемость младшего школьника.

Неуспеваемость младшего школьника. Послетестовое консультирование при обследовании на ВИЧ - инфекцию

Послетестовое консультирование при обследовании на ВИЧ - инфекцию Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени Презентация Мастер-класс. Веселые ладошки

Презентация Мастер-класс. Веселые ладошки Реакции ионного обмена

Реакции ионного обмена Технологические схемы выплавки стали в вакуумной индукционной печи

Технологические схемы выплавки стали в вакуумной индукционной печи Презентация Портфолио

Презентация Портфолио Оборудование отрасли Конструкции деревообрабатывающих станков

Оборудование отрасли Конструкции деревообрабатывающих станков Бюджетное право РФ

Бюджетное право РФ Презентация выступления Формирование познавательного интереса на уроках географии. Мотивация учащихся к изучению географии в условиях реализации ФГОС. .

Презентация выступления Формирование познавательного интереса на уроках географии. Мотивация учащихся к изучению географии в условиях реализации ФГОС. . Внешняя политика Российского государства а в первой трети XVI века

Внешняя политика Российского государства а в первой трети XVI века E-waste

E-waste 20230215_assotsiativnoeseminar_myshlenie-sredstvo_povysheniya_kachestva_obrazovaniya_po_fizike_chashchina_va

20230215_assotsiativnoeseminar_myshlenie-sredstvo_povysheniya_kachestva_obrazovaniya_po_fizike_chashchina_va Гендерное воспитание

Гендерное воспитание Выбор профессии на уроках географии.

Выбор профессии на уроках географии. Серная кислота

Серная кислота Русский.презентация

Русский.презентация Финансы предприятия [Автосохраненный]

Финансы предприятия [Автосохраненный] Тренажёр Работаем над техникой чтения

Тренажёр Работаем над техникой чтения учебно-методическое пособие СКОРО В ШКОЛУ (презентация)

учебно-методическое пособие СКОРО В ШКОЛУ (презентация) Экологический - творческий проект Rabbish & Art (R&A)

Экологический - творческий проект Rabbish & Art (R&A) Природные уникумы Урала. Экологические проблемы к уроку географии в 8 классе

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы к уроку географии в 8 классе Фельетон. Характеристика жанрового содержания. Виды смеха

Фельетон. Характеристика жанрового содержания. Виды смеха