Содержание

- 2. Определение Эпилепсия является одним из распространенных хронических заболеваний головного мозга. Согласно определению, эпилепсия — это хроническое

- 3. Нейрон. Возбуждающие и тормозные ПСП, потенциал действия.

- 4. Обычная спонтанная ЭЭГ, ее основные ритмы возникают в результате пространственной и временной суммации постсинаптических потенциалов (ПСП)

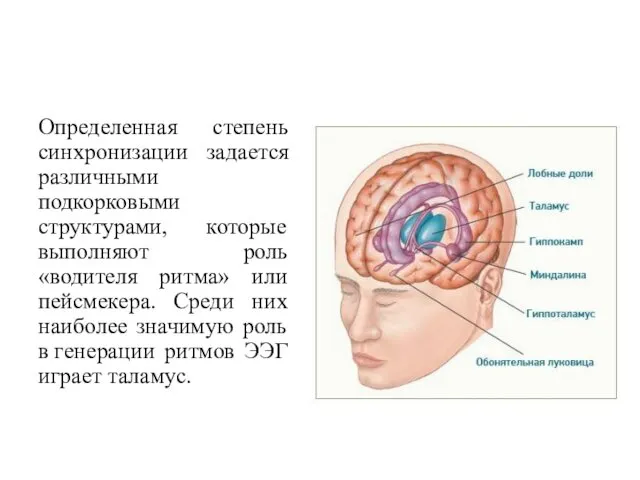

- 5. Определенная степень синхронизации задается различными подкорковыми структурами, которые выполняют роль «водителя ритма» или пейсмекера. Среди них

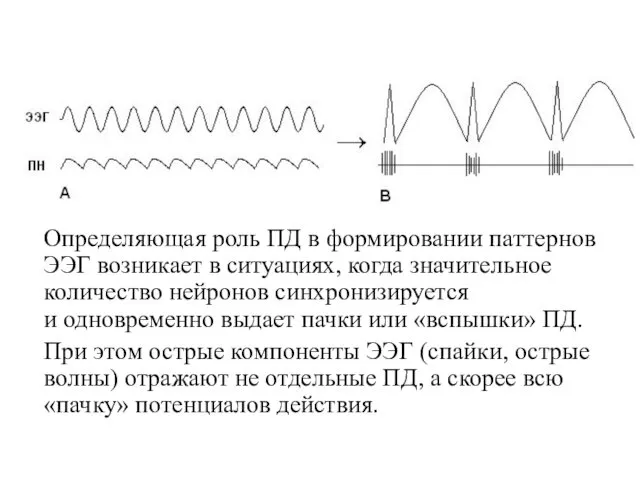

- 6. Определяющая роль ПД в формировании паттернов ЭЭГ возникает в ситуациях, когда значительное количество нейронов синхронизируется и

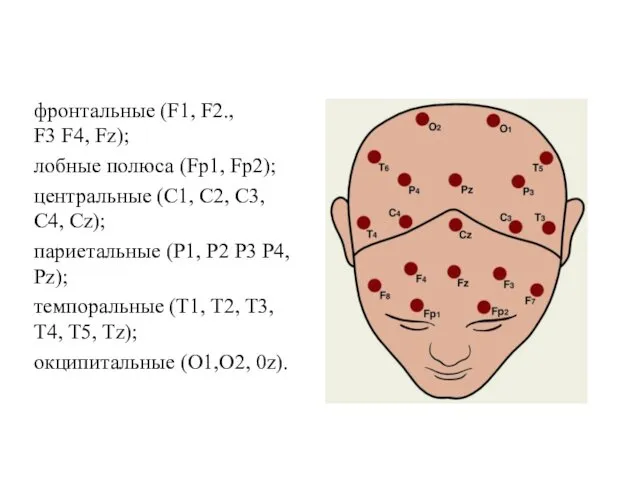

- 7. фронтальные (F1, F2., F3 F4, Fz); лобные полюса (Fp1, Fp2); центральные (С1, С2, С3,С4, Сz); париетальные

- 8. Эпилептиформная активность Интерпретативный термин, обозначающий определенные типы колебаний и графоэлементы, характерные для людей, страдающих эпилепсией. Этот

- 9. Согласно классификации нарушений ЭЭГ различают 9 межприступных (интериктальных) и два приступных (иктальных) эпилептиформных паттерна Межприступные эпилептиформные

- 10. Спайк Спайк (англ. spike — острие). Соответственно названию этот потенциал имеет острую форму. Длительность его —

- 11. Острая волна Близким по происхождению феноменом является острая волна. Внешне она напоминает спайк и отличается от

- 12. Поскольку β-волны имеют небольшую длительность, при возрастании их амплитуды более чем до 40-50 мкВ они автоматически

- 13. Важной характеристикой спайков и острых волн является их четкое отличие от фоновой активности, которую они обычно

- 14. Ритмическая α- и β-активность высокой амплитуды, которая обычно имеет заостренную форму, не является вполне нормальной и

- 15. Спайк-волна. Комплекс, возникающий от комбинации спайка с медленной волной. Как правило, эти комплексы имеют высокую амплитуду,

- 16. Острая волна-медленная волна Этот комплекс напоминает по форме комплекс спайк-волна, но имеет большую длительность. Обычно медленная

- 17. Частота комплексов спайк-волна - 2,5-6 Гц, соответственно период составляет 400-160 мс, частота комплексов острая волна-медленная волна

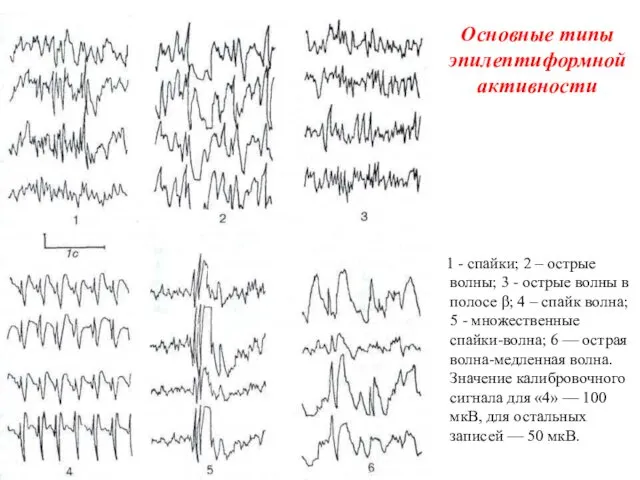

- 18. Основные типы эпилептиформной активности 1 - спайки; 2 – острые волны; 3 - острые волны в

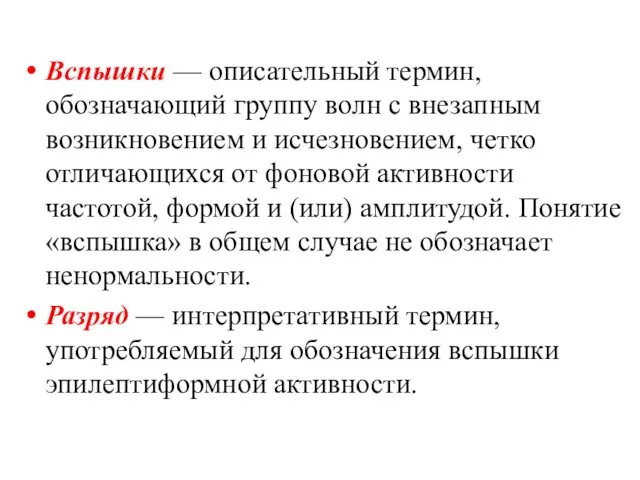

- 19. Вспышки — описательный термин, обозначающий группу волн с внезапным возникновением и исчезновением, четко отличающихся от фоновой

- 20. Вспышки и разряды 1 — α-волн высокой амплитуды; 2 — β-волн высокой амплитуды; 3 — острых

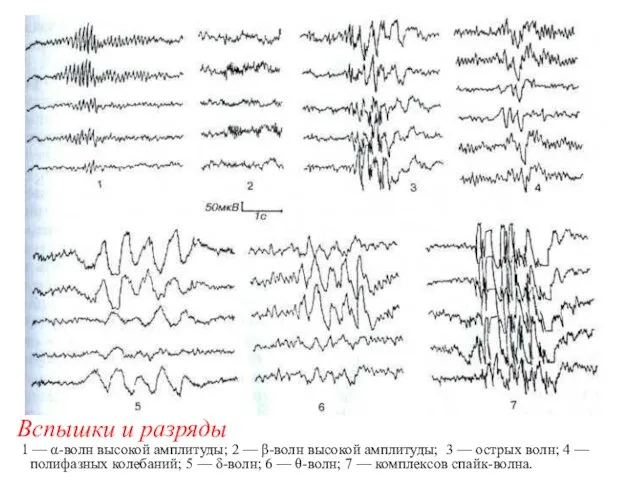

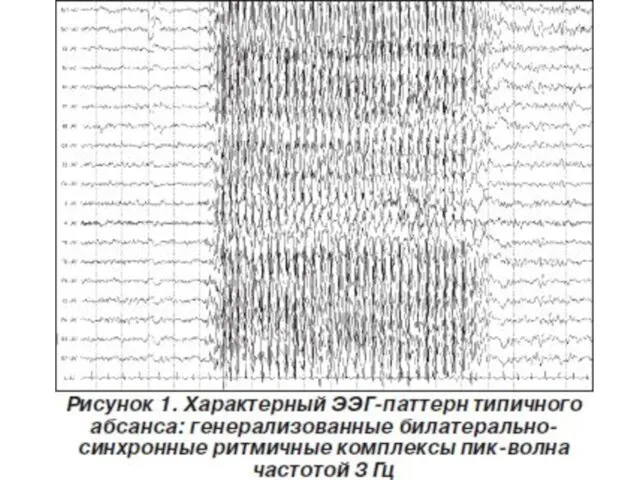

- 21. Паттерн эпилептического припадка Этим термином обозначают обычно разряд эпилептиформной активности, типично совпадающей с эпилептическим приступом. Наиболее

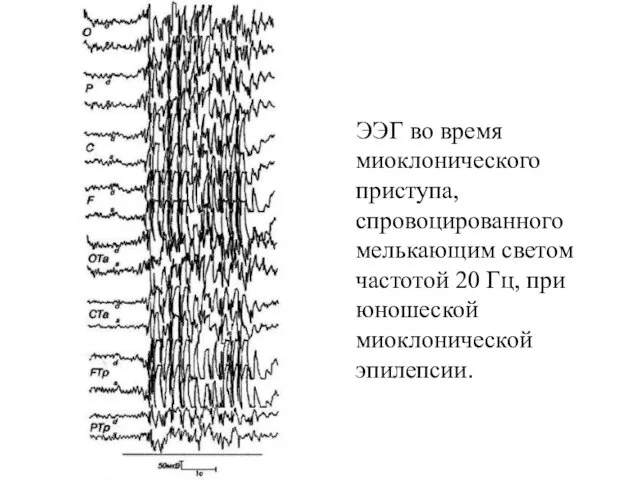

- 23. ЭЭГ во время миоклонического приступа, спровоцированного мелькающим светом частотой 20 Гц, при юношеской миоклонической эпилепсии.

- 24. Психомоторные височные приступы, протекающие по типу автоматизмов, часто не содержат в своем составе острых волн и

- 25. Провоцирующие пробы С целью выявления нарушений ЭЭГ применяются провоцирующие пробы, Наиболее значимые из них следующие: Открывание-закрывание

- 26. Проба на открывание-закрывание глаз (норма) Служит для установления контакта с пациентом. При этом медицинский работник убеждается,

- 27. Проба на открывание-закрывание глаз (патология) Отсутствие реакции паттернов на открывание глаз — как правило, признак патологической

- 28. Как и эпилептические припадки, эпилептиформная активность на ЭЭГ регистрируется не постоянно. При некоторых формах эпилептических расстройств

- 29. Гипервентиляция Реально проводима у детей после 3-х лет. Продолжительность от 3 мин у детей до 5

- 30. Патологическая реакция на гипервентиляцию включает только появление на ЭЭГ пик-волновой активности или выраженной асимметрии паттернов. Принципиально

- 31. Ритмическая фотостимуляция Является важнейшей пробой для выявления патологической активности при фотосенситивных формах эпилепсии. Используется классическая методика

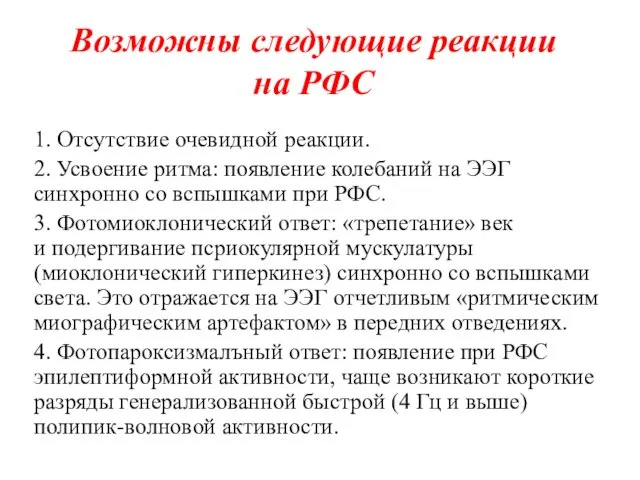

- 32. Возможны следующие реакции на РФС 1. Отсутствие очевидной реакции. 2. Усвоение ритма: появление колебаний на ЭЭГ

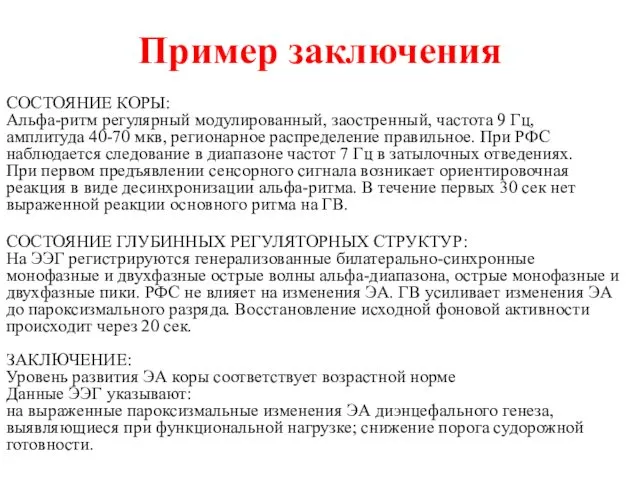

- 33. Пример заключения СОСТОЯНИЕ КОРЫ: Альфа-ритм регулярный модулированный, заостренный, частота 9 Гц, амплитуда 40-70 мкв, регионарное распределение

- 34. Пример заключения СОСТОЯНИЕ КОРЫ: Альфа-ритм дезорганизованный, низкой частоты [7-8 Гц], амплитуда 40-70 мкв, регионарное распределение правильное.

- 35. Пример заключения ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬФА-РИТМА: Альфа-ритм дезорганизованный, частота 9, 10 кол/с, амплитуда 40-70 мкв, регионарное распределение правильное.

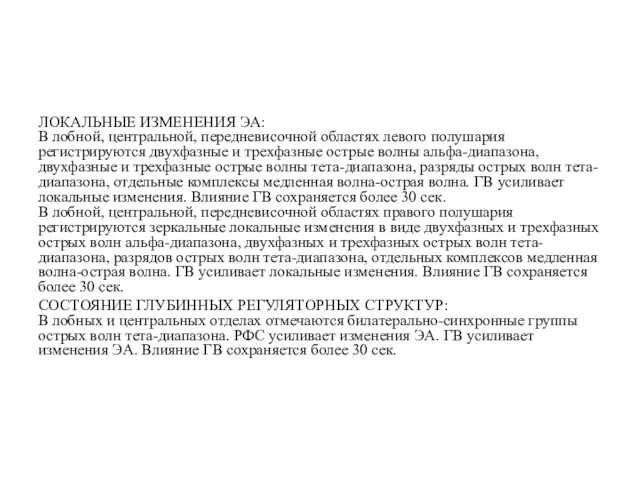

- 36. ЛОКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭА: В лобной, центральной, передневисочной областях левого полушария регистрируются двухфазные и трехфазные острые волны

- 38. Скачать презентацию

![Пример заключения СОСТОЯНИЕ КОРЫ: Альфа-ритм дезорганизованный, низкой частоты [7-8 Гц],](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/46452/slide-33.jpg)

Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні

Проблеми розвитку регіональної інфраструктури туризму в Україні Договорные отношения в туристической деятельности. Тема 4

Договорные отношения в туристической деятельности. Тема 4 Почему мы любим кошек и собак

Почему мы любим кошек и собак Ребусы для 1 класса

Ребусы для 1 класса Религия как одна из форм культуры

Религия как одна из форм культуры Культурные традиции буддизма (5 класс)

Культурные традиции буддизма (5 класс) Электрические машины автоматических устройств. Электрические машины переменного тока

Электрические машины автоматических устройств. Электрические машины переменного тока Оконный блок

Оконный блок Города воинской славы

Города воинской славы Организация семейной творческой выставки Дары осени как условие художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста.

Организация семейной творческой выставки Дары осени как условие художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами Презентация обучающего занятия для родителей (коррекция звука Ш)

Презентация обучающего занятия для родителей (коррекция звука Ш) Федеративная Республика Бразилия

Федеративная Республика Бразилия Техника безопасности на уроках легкой атлетики

Техника безопасности на уроках легкой атлетики Выбор эффективных строительных материалов для коттеджа

Выбор эффективных строительных материалов для коттеджа 7 программ, которые должны быть на каждом компьютере

7 программ, которые должны быть на каждом компьютере Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Інформатика як наука та галузь діяльності людини

Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Інформатика як наука та галузь діяльності людини Организация медицинского снабжения формирований и учреждений МСГО. Тема 3.10

Организация медицинского снабжения формирований и учреждений МСГО. Тема 3.10 Технология формирования корпоративной культуры

Технология формирования корпоративной культуры Ислам как духовная основа арабо-мусульманской

Ислам как духовная основа арабо-мусульманской Иван III. Урок ознакомления с окружающим миром. 4 класс УМК Школа России

Иван III. Урок ознакомления с окружающим миром. 4 класс УМК Школа России Бренд как нематериальный актив компании

Бренд как нематериальный актив компании Модель легкокого автомобиля на базе конструктора Lego Wedo 2.0

Модель легкокого автомобиля на базе конструктора Lego Wedo 2.0 Океан как источник пищевых ресурсов: мировое рыболовство

Океан как источник пищевых ресурсов: мировое рыболовство Урок-презентация Петроград-колыбель Октября

Урок-презентация Петроград-колыбель Октября Презентация к уроку географии - 7 класс. Тема: Открытие и исследование Арктики

Презентация к уроку географии - 7 класс. Тема: Открытие и исследование Арктики Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Факультет дистанционного обучения

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Факультет дистанционного обучения Презентация Жизнь леса к межрегиональному конкурсу Это мои горы

Презентация Жизнь леса к межрегиональному конкурсу Это мои горы