Содержание

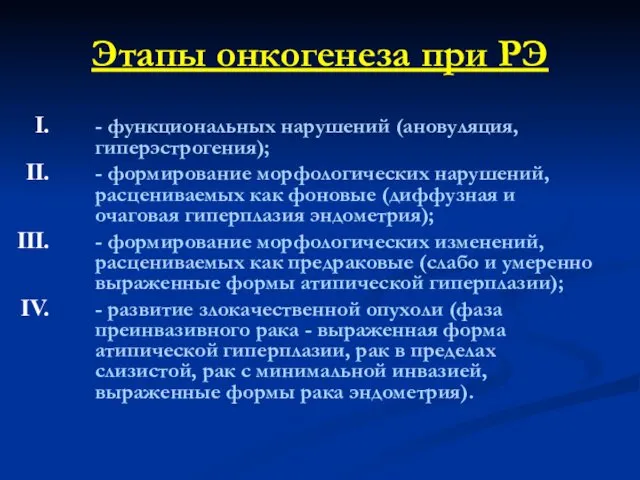

- 2. Этапы онкогенеза при РЭ - функциональных нарушений (ановуляция, гиперэстрогения); - формирование морфологических нарушений, расцениваемых как фоновые

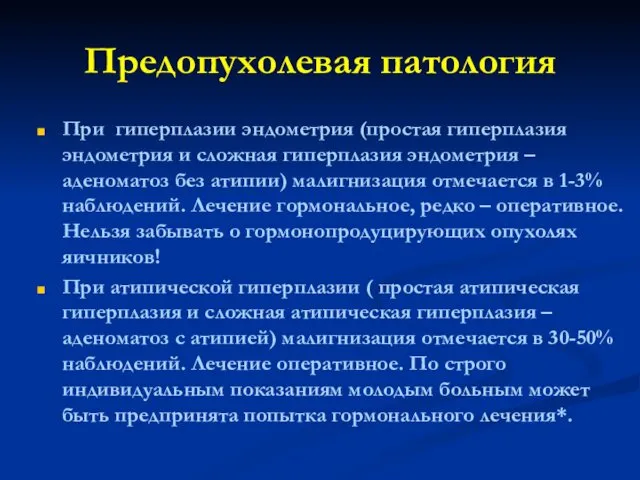

- 3. Предопухолевая патология При гиперплазии эндометрия (простая гиперплазия эндометрия и сложная гиперплазия эндометрия – аденоматоз без атипии)

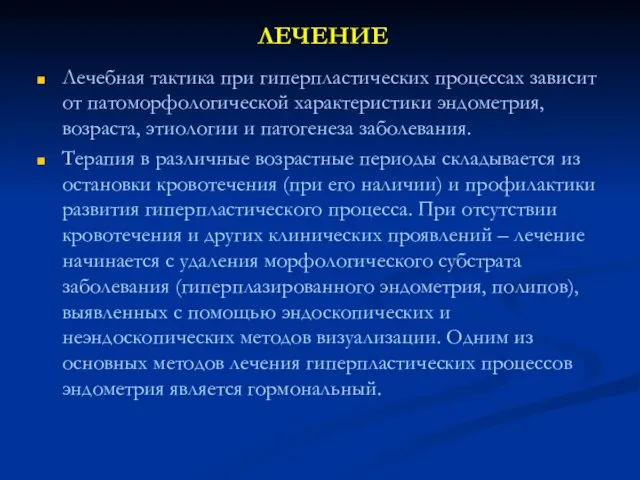

- 4. ЛЕЧЕНИЕ Лечебная тактика при гиперпластических процессах зависит от патоморфологической характеристики эндометрия, возраста, этиологии и патогенеза заболевания.

- 5. Гормональное лечение проводится с учетом: возраста больной степени выраженности патологического процесса наличия противопоказаний к гормональному лечению

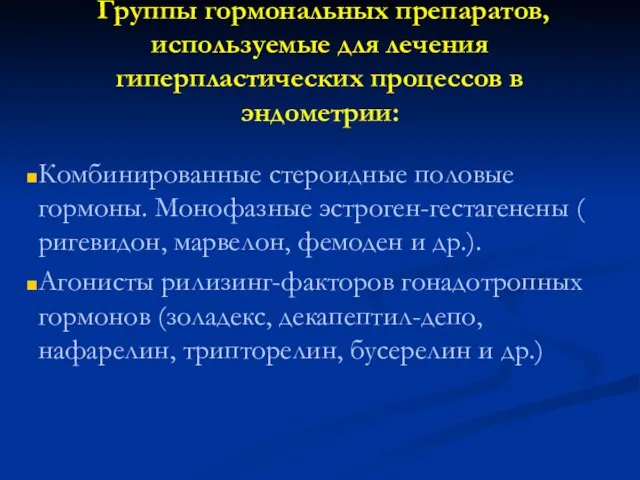

- 6. Группы гормональных препаратов, используемые для лечения гиперпластических процессов в эндометрии: Комбинированные стероидные половые гормоны. Монофазные эстроген-гестагенены

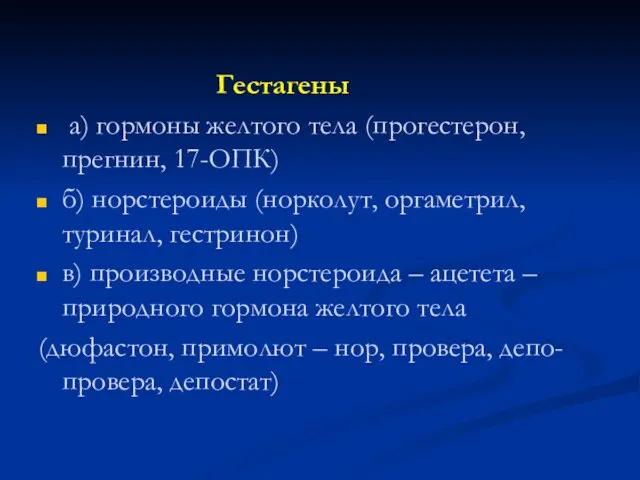

- 7. Гестагены а) гормоны желтого тела (прогестерон, прегнин, 17-ОПК) б) норстероиды (норколут, оргаметрил, туринал, гестринон) в) производные

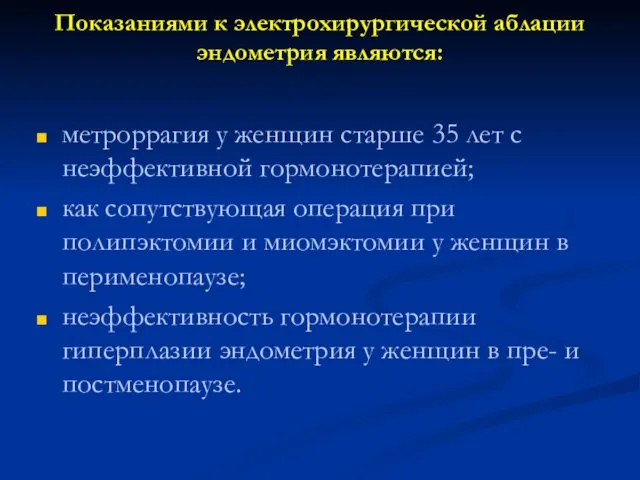

- 8. Показаниями к электрохирургической аблации эндометрия являются: метроррагия у женщин старше 35 лет с неэффективной гормонотерапией; как

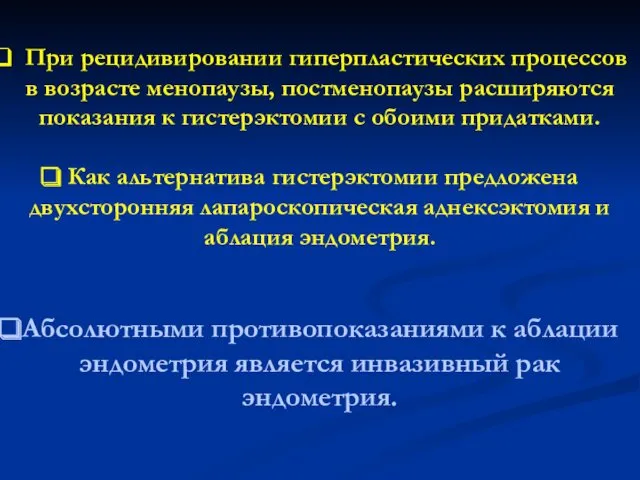

- 9. При рецидивировании гиперпластических процессов в возрасте менопаузы, постменопаузы расширяются показания к гистерэктомии с обоими придатками. Как

- 10. Заболеваемость РТМ В России в 2012 г. выявлено 21302 ( 2005 год – 16.000 ) вновь

- 11. Динамика заболеваемости РТМ за последние годы Увеличение заболеваемости до 29 лет – на 49,53% 30-39 лет

- 12. ФАКТОРЫ РИСКА. Бесплодие и нарушение менструального цикла, связанное с ановуляцией, приводящей к гиперэстрогении на фоне снижения

- 13. Ожирение увеличивает риск возникновения РТМ в 3 раза, если масса тела превышает нормальную на 10-22 кг.,

- 14. Факторы риска хронический эндометрит, кровотечение в постменопаузе, аденомиоз в постменопаузе, употребление в пищу большого количества животных

- 15. Патологическая анатомия (ВОЗ 2002) эндометроидные формы РТМ. Аденокарцинома – 80% наблюдений (высоко-, умеренно-, низкодифференцированная.) Аденокарцинома с

- 16. Редкие формы РТМ (РФ РТМ) Серозный папиллярный рак (СПР) – 3-10% (70% среди РФ РТМ) морфологически

- 17. Светлоклеточный рак – 4-6% (30% среди РФ РТМ) происходит из эпителия мюллеровых протоков. Клинически неотличим от

- 18. Муцинозная аденокарцинома – 5%. В основном диагностируется I ст.,чаще с высокой степенью дифференцировки. В качестве факторов

- 19. Истинный плоскоклеточный рак – крайне редкая форма опухоли. До настоящего времени в литературе описано не более

- 20. Смешанная карцинома (СК) - условно выделенный вариант эндометриальной карциномы, при котором морфологически определяют 2 гистологических подтипа.

- 21. Недифференцированная карцинома – 6%, это вариант неэндометриоидного рака, при котором не выявлены какие-либо признаки определенного типа

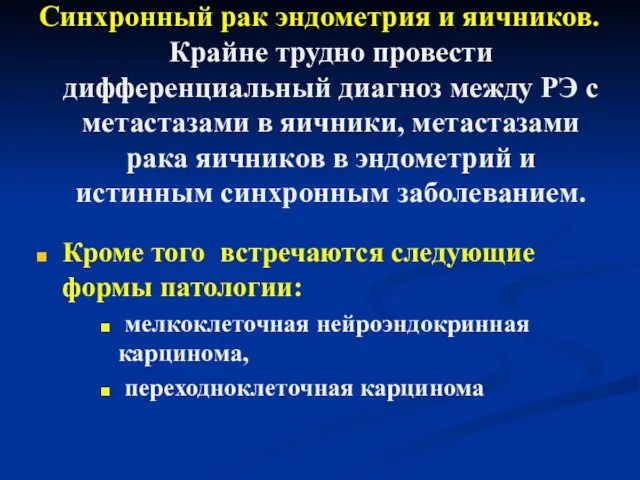

- 22. Синхронный рак эндометрия и яичников. Крайне трудно провести дифференциальный диагноз между РЭ с метастазами в яичники,

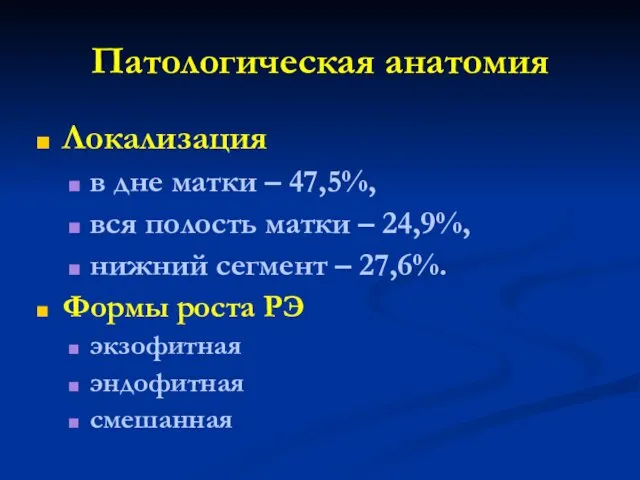

- 23. Патологическая анатомия Локализация в дне матки – 47,5%, вся полость матки – 24,9%, нижний сегмент –

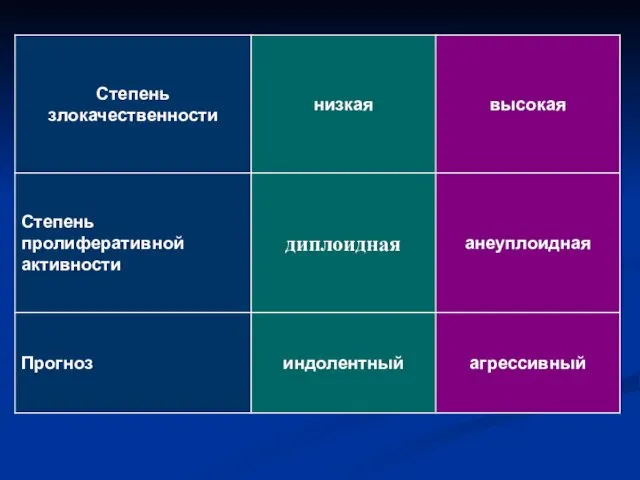

- 27. Молекулярно-генетические нарушения

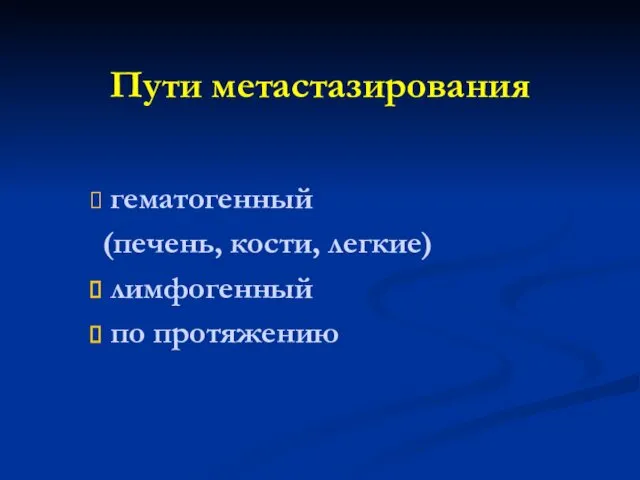

- 28. Пути метастазирования гематогенный (печень, кости, легкие) лимфогенный по протяжению

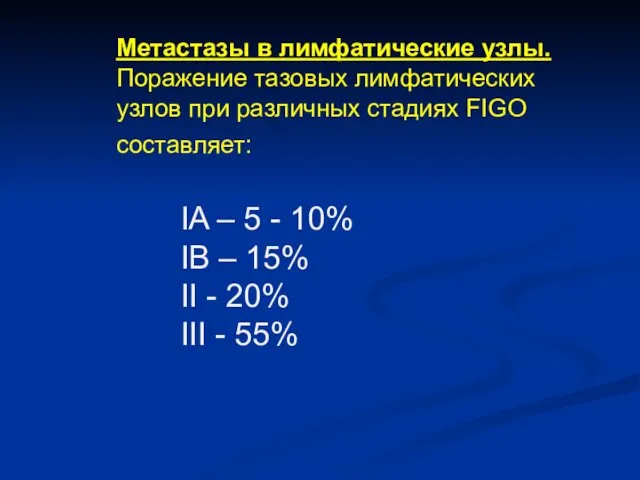

- 29. Метастазы в лимфатические узлы. Поражение тазовых лимфатических узлов при различных стадиях FIGO составляет: IA – 5

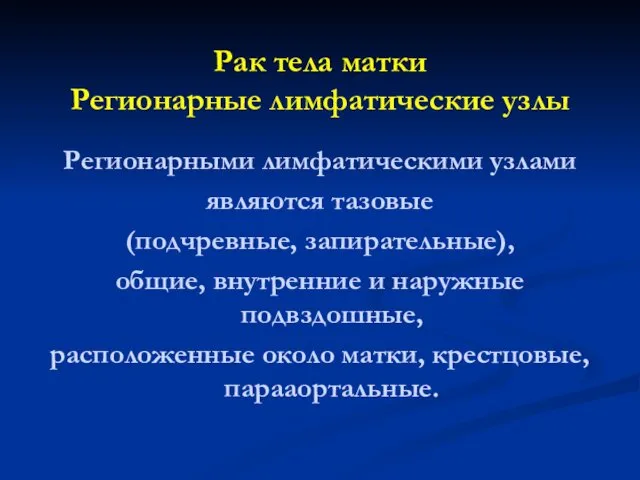

- 30. Рак тела матки Регионарные лимфатические узлы Регионарными лимфатическими узлами являются тазовые (подчревные, запирательные), общие, внутренние и

- 31. I клиническая стадия тазовые лимфатические узлы — 10% поясничные лимфатические узлы — 6% II клиническая стадия

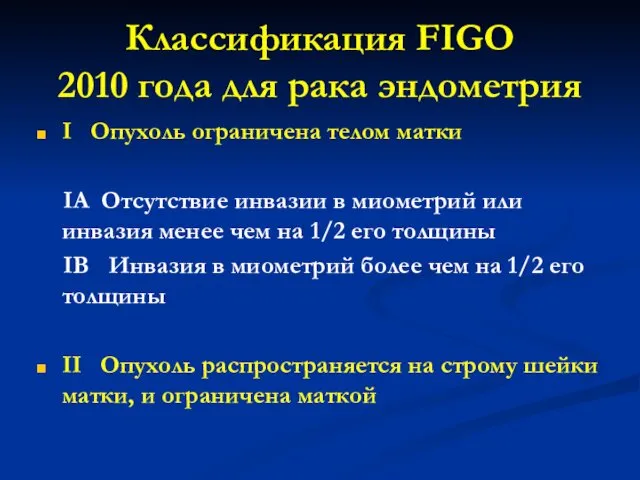

- 32. Классификация FIGO 2010 года для рака эндометрия I Опухоль ограничена телом матки IA Отсутствие инвазии в

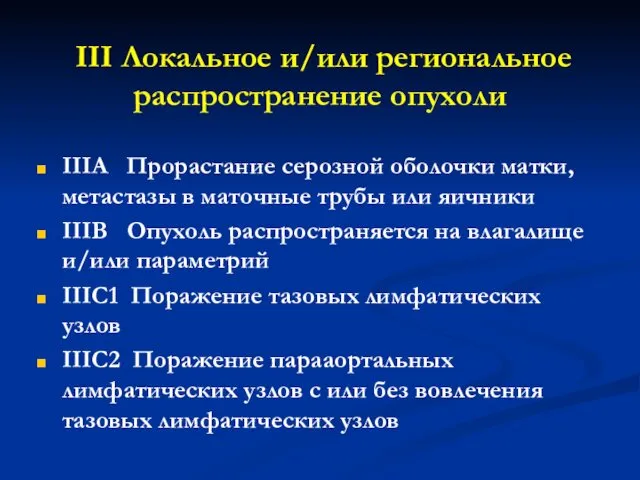

- 33. III Локальное и/или региональное распространение опухоли IIIA Прорастание серозной оболочки матки, метастазы в маточные трубы или

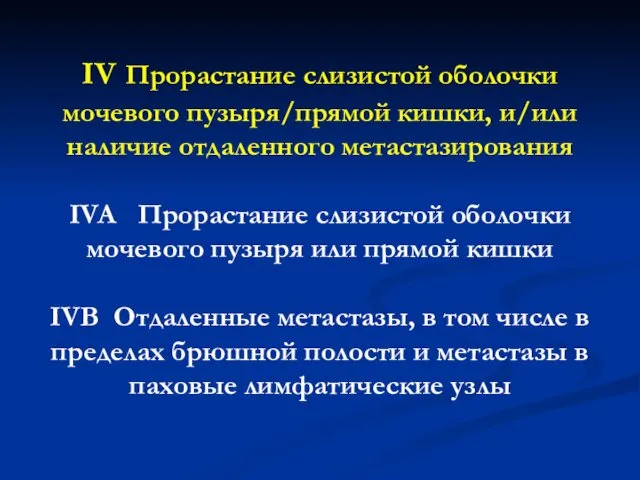

- 34. IV Прорастание слизистой оболочки мочевого пузыря/прямой кишки, и/или наличие отдаленного метастазирования IVA Прорастание слизистой оболочки мочевого

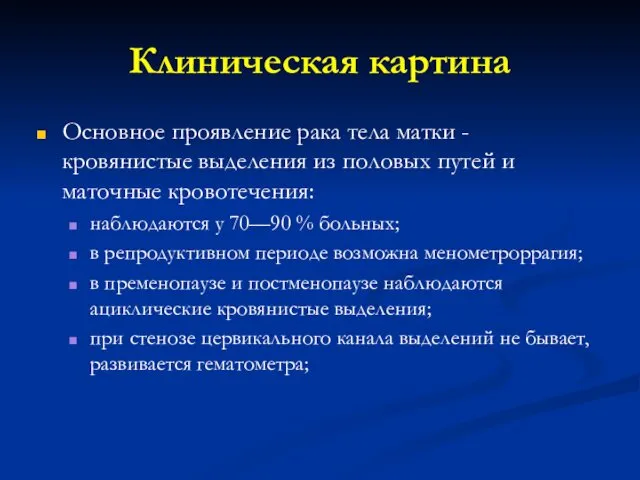

- 35. Клиническая картина Основное проявление рака тела матки - кровянистые выделения из половых путей и маточные кровотечения:

- 36. кровянистые выделения из влагалища в постменопаузе - тревожный симптом, требующий неотложного тщательного обследования; причиной кровянистых выделений

- 37. При раке тела матки возможны гнойные выделения из половых путей и пиометра: - при пиометре в

- 38. Диагностика Анамнез. Осмотр. Цитологическое исследование мазков шейки матки Аспирационная биопсия (эффект – 95%) с помощью инструмента

- 39. Опухолевый маркер СА-125 при РТМ Может быть повышен у 20% больных РТМ. У здоровых женщин источником

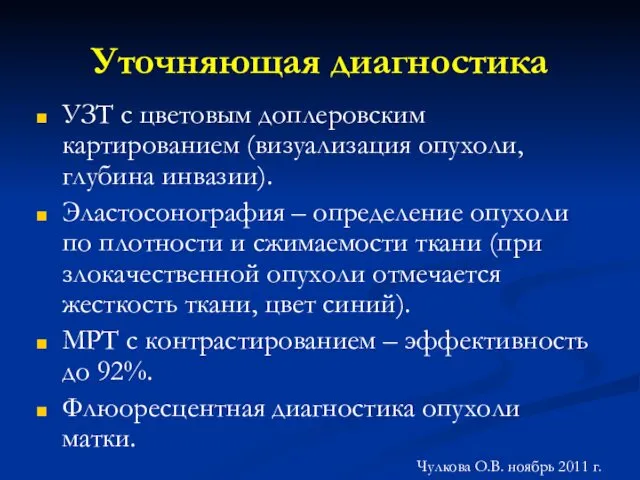

- 40. Уточняющая диагностика УЗТ с цветовым доплеровским картированием (визуализация опухоли, глубина инвазии). Эластосонография – определение опухоли по

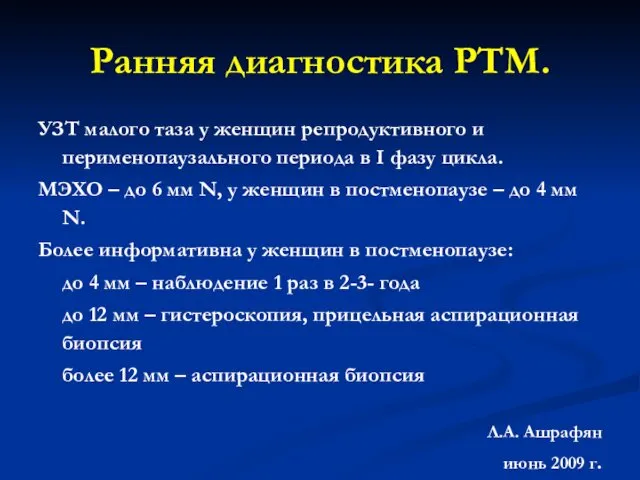

- 41. Ранняя диагностика РТМ. УЗТ малого таза у женщин репродуктивного и перименопаузального периода в I фазу цикла.

- 42. У 85—90 % больных распространенность опухоли соответствует I—II стадии (FIGO). Этот показатель остается достаточно стабильным, что

- 43. Для лечения больных РЭ необходимо учитывать: пациента (общее состояние больной, сопутствующую патологию); опухоль (характеристика опухоли); учреждение,

- 44. Лечение При РЭ применяются хирургическое, лучевое, гормональное, лекарственное лечение и их комбинации. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ Практически 90%

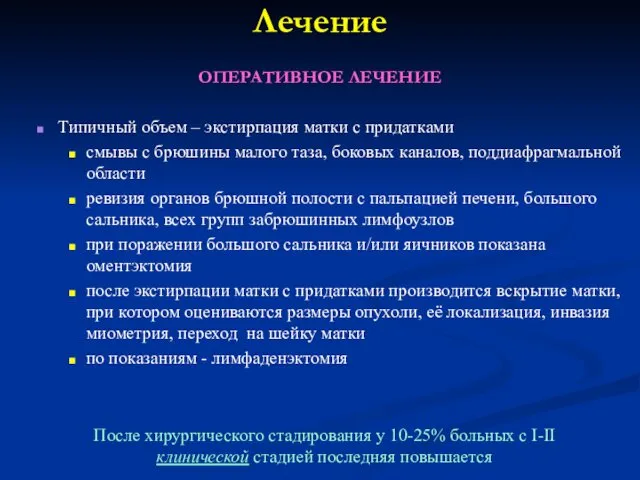

- 45. Лечение ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ Типичный объем – экстирпация матки с придатками смывы с брюшины малого таза, боковых

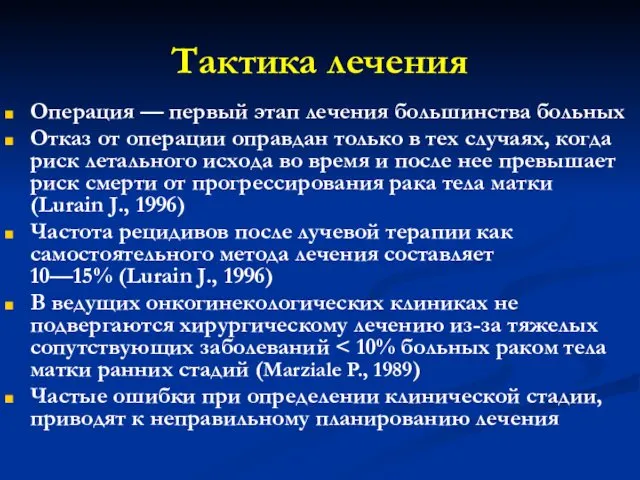

- 46. Тактика лечения Операция — первый этап лечения большинства больных Отказ от операции оправдан только в тех

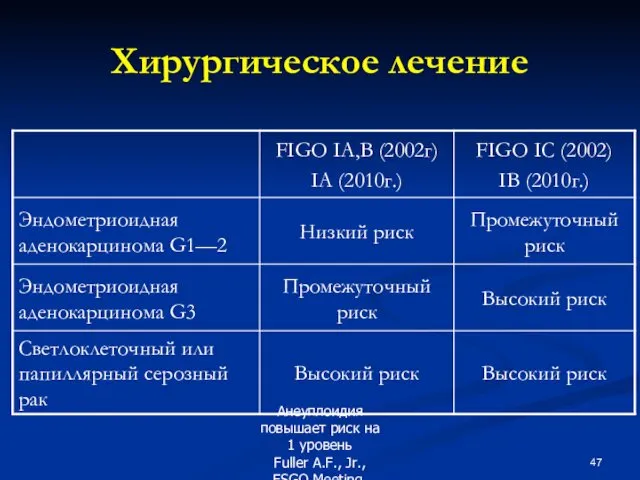

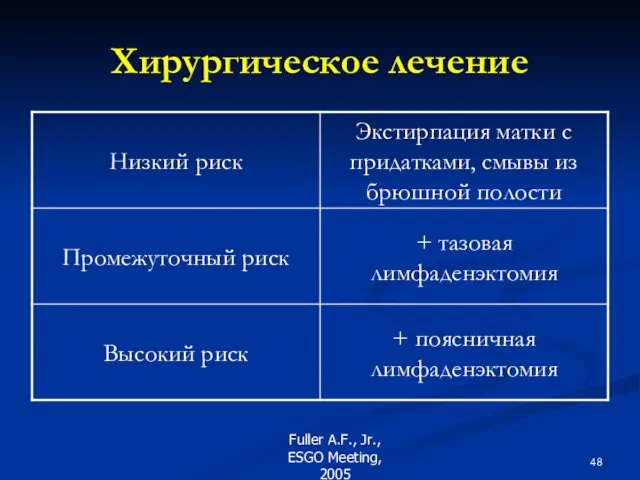

- 47. Хирургическое лечение Анеуплоидия повышает риск на 1 уровень Fuller A.F., Jr., ESGO Meeting, 2005

- 48. Хирургическое лечение Fuller A.F., Jr., ESGO Meeting, 2005

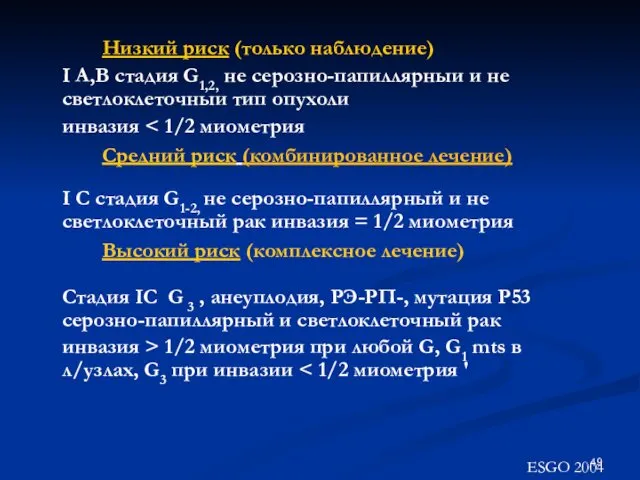

- 49. Низкий риск (только наблюдение) I А,В стадия G1,2, не серозно-папиллярныи и не светлоклеточныи тип опухоли инвазия

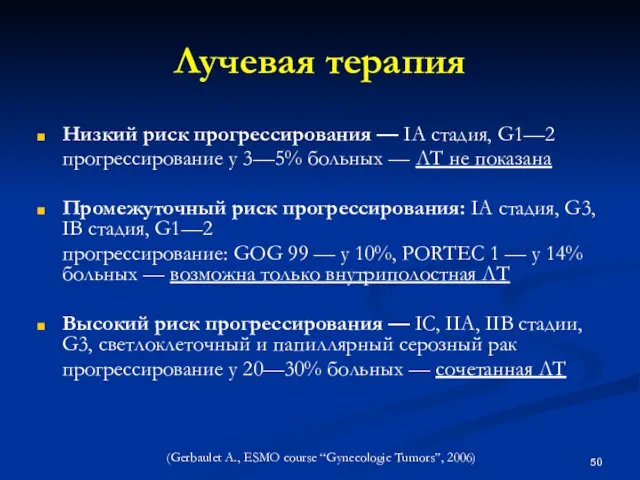

- 50. Лучевая терапия Низкий риск прогрессирования — IA стадия, G1—2 прогрессирование у 3—5% больных — ЛТ не

- 51. Наиболее важные прогностические факторы G3 инвазия >50% возраст > 60 лет

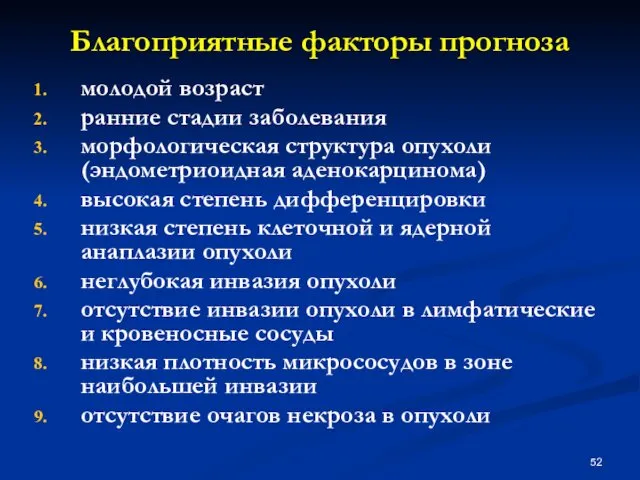

- 52. Благоприятные факторы прогноза молодой возраст ранние стадии заболевания морфологическая структура опухоли (эндометриоидная аденокарцинома) высокая степень дифференцировки

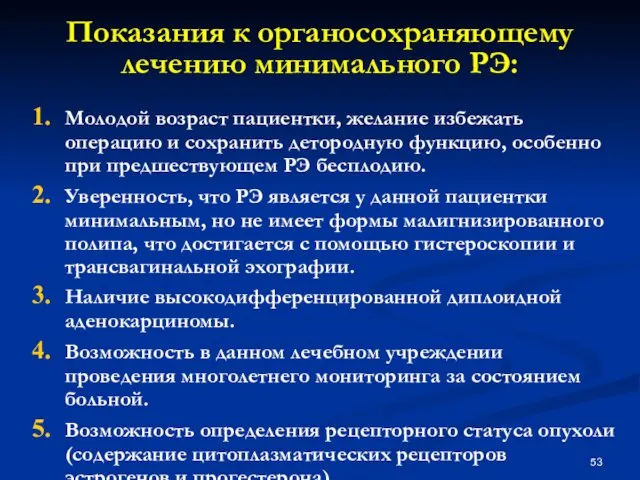

- 53. Показания к органосохраняющему лечению минимального РЭ: Молодой возраст пациентки, желание избежать операцию и сохранить детородную функцию,

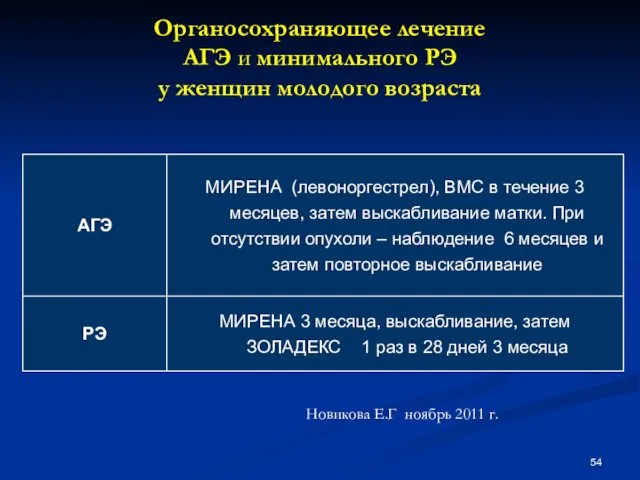

- 54. Органосохраняющее лечение АГЭ и минимального РЭ у женщин молодого возраста Новикова Е.Г ноябрь 2011 г.

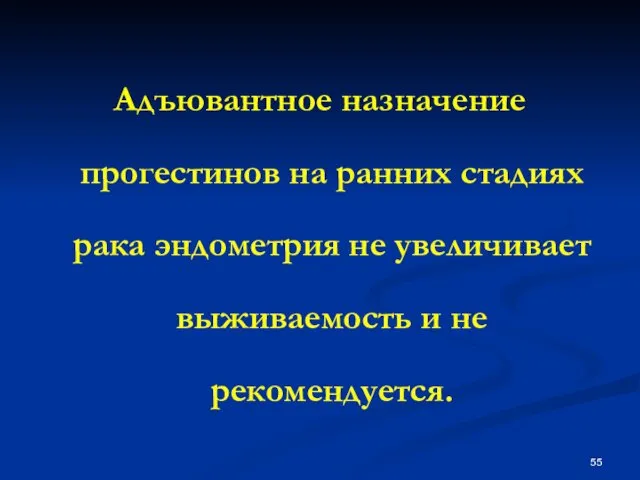

- 55. Адъювантное назначение прогестинов на ранних стадиях рака эндометрия не увеличивает выживаемость и не рекомендуется.

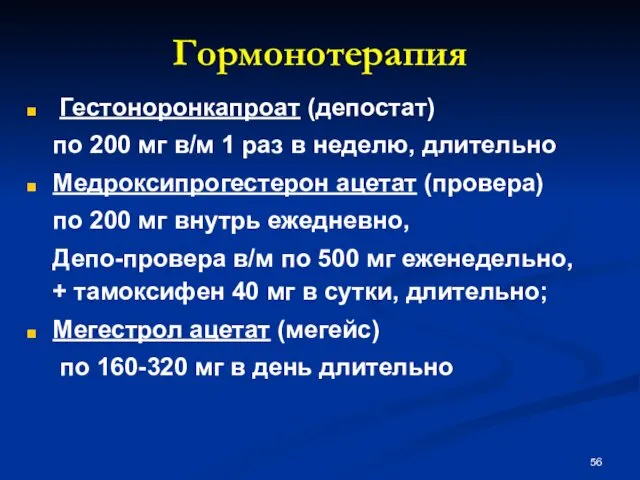

- 56. Гормонотерапия Гестоноронкапроат (депостат) по 200 мг в/м 1 раз в неделю, длительно Медроксипрогестерон ацетат (провера) по

- 57. Химиотерапия Наиболее активные препараты — таксаны, антрациклины, производные платины

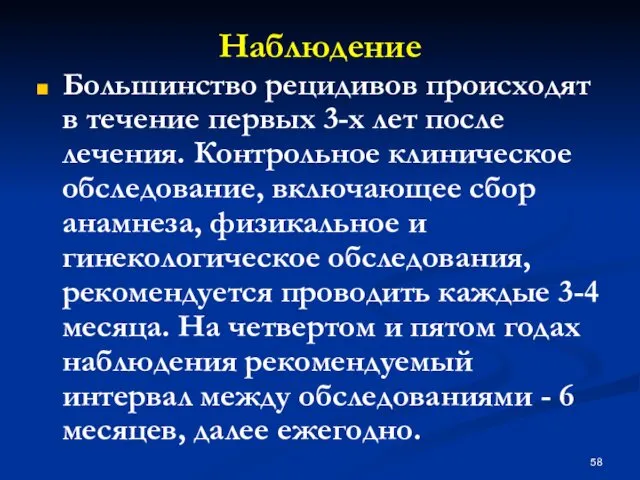

- 58. Наблюдение Большинство рецидивов происходят в течение первых 3-х лет после лечения. Контрольное клиническое обследование, включающее сбор

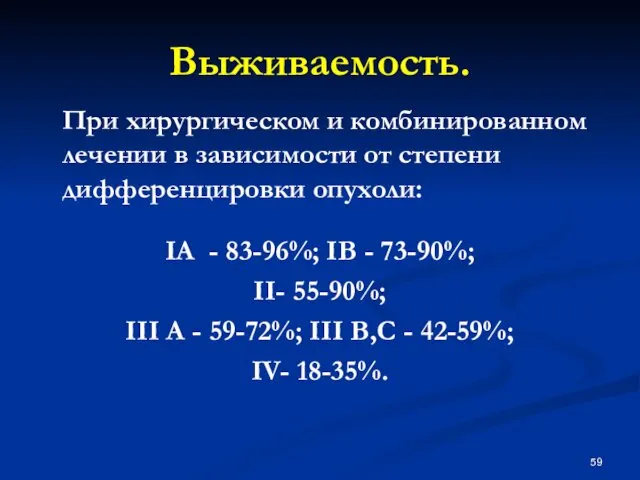

- 59. Выживаемость. При хирургическом и комбинированном лечении в зависимости от степени дифференцировки опухоли: IА - 83-96%; IВ

- 60. Наиболее дискуссионным является назначение ЗГТ больным раком тела матки, поскольку эта опухоль является гормональнозависимой. ЗГТ после

- 61. При сомнениях по поводу назначения эстрогенов больным раком тела матки можно назначить медроксипрогестерон. В дозах 10

- 63. Скачать презентацию

Символы разных религий

Символы разных религий Комплексно - тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами дорожного движения.

Комплексно - тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами дорожного движения. Сценарий музыкальной гражданско-патриотической постановки Симфония Мужества, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Сценарий музыкальной гражданско-патриотической постановки Симфония Мужества, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Обращение. Вводные слова

Обращение. Вводные слова Электробезопасность. (Лекции 1 и 2)

Электробезопасность. (Лекции 1 и 2) Марки авиакеросинов

Марки авиакеросинов Этапы формирования и реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве

Этапы формирования и реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве Металлорежущие станки

Металлорежущие станки Онтогенез

Онтогенез Права и обязанности граждан в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Сообщение Проблемы формирования метапредметных умений и навыков

Сообщение Проблемы формирования метапредметных умений и навыков Казак халқының дәстүрлі мәдениетінің ерекшеліктері

Казак халқының дәстүрлі мәдениетінің ерекшеліктері Свойства строительных материалов

Свойства строительных материалов Новые черты богословия в эпоху великих реформ

Новые черты богословия в эпоху великих реформ Проектирование как деятельность

Проектирование как деятельность Мезенская роспись

Мезенская роспись Burger King

Burger King Города России

Города России Эксплуатация и ремонт кабельных линий. Тема 9

Эксплуатация и ремонт кабельных линий. Тема 9 Лингвистические аспекты в образовании будущих логопедов

Лингвистические аспекты в образовании будущих логопедов Микены и Троя

Микены и Троя Презентация Учим цвета. Желтый

Презентация Учим цвета. Желтый Человек познает мир

Человек познает мир Презентация - Развитие связной речи

Презентация - Развитие связной речи Региональные льготы для малого бизнеса во Владимирской области. Изменения в законодательстве по субсидиарной ответственности

Региональные льготы для малого бизнеса во Владимирской области. Изменения в законодательстве по субсидиарной ответственности Деградация и тренировка сверхпроводящих обмоток. Лекция 6

Деградация и тренировка сверхпроводящих обмоток. Лекция 6 Взаимодействие ребёнок-педагог-родитель в образовательном пространстве МУ ДО Красноселькупский центр дополнительного образования детей

Взаимодействие ребёнок-педагог-родитель в образовательном пространстве МУ ДО Красноселькупский центр дополнительного образования детей Измельчительно-режущее оборудование

Измельчительно-режущее оборудование